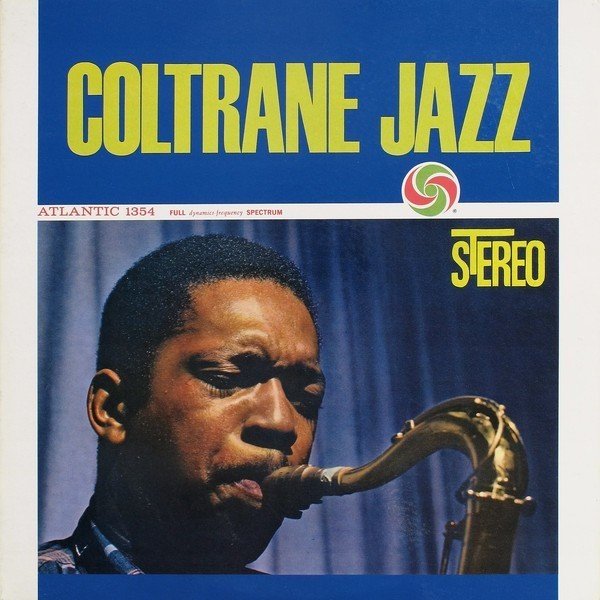

John Coltrane / Coltrane Jazz

今回はJohn Coltrane6枚目のリーダー作、1961年リリース「Coltrane Jazz」を取り上げてみたいと思います。

1)Little Old Lady 2)Village Blues 3)My Shining Hour 4)Fifth House 5)Harmonique 6)Like Sonny 7)I’ll Wait And Pray 8)Some Other Blues

ts)John Coltrane p)McCoy Tyner(on 2 only) p)Wynton Kelly b)Steve Davis(on 2 only) b)Paul Chambers ds)Elvin Jones(on 2 only) ds)Jimmy Cobb

Recorded: Nov. 24, 1959(1, 7) Dec. 2, 1959(3~6 & 8) Oct. 21, 1960(2) Producer: Nesuhi Ertegun Atlantic Label

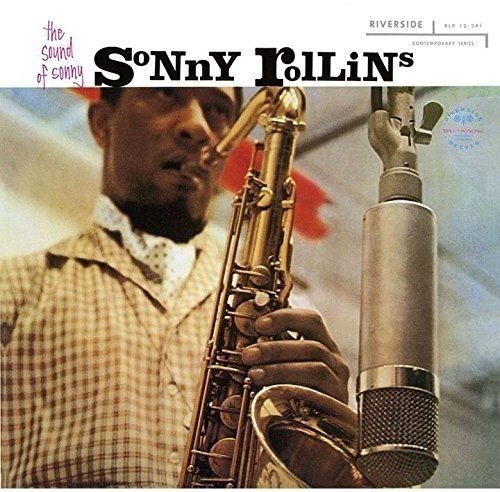

Coltraneの代表作にして傑作「Giant Steps」の次作にあたりますが、1曲目Stardustで有名なHoagy Carmichael作の小粋なミディアムアップテンポの歌モノLittle Old Ladyから始まるので、小唄特集のように捉えていました。Sonny Rollins(本作中彼に捧げられたナンバーも収録されています)にも57年録音、リリースの「The Sound Of Sonny」という作品がありますがJ. J. Johnson, Art Blakey, Horace Silver, Thelonious Monk, Paul Chambers等と、とことん熱く終え上がったハードバップの傑作「 Sonny Rollins, Vol.2」の次作に該当し、それ故か全編クールダウンしたスタンダードナンバーの小唄特集(いずれも演奏時間が短いです)が逆にとても心地良いのです。

プロデュース・サイドも「Giant Steps」の作品冒頭でのインパクトがあまりに強烈だったので次作は穏やかに、スロースタートで開始しようと目論んでいた事でしょう。Coltraneのリーダー作にしては珍しくピアノソロから始まっています。確かにLittle Old Ladyの和み系の曲調、演奏はいつになくリラックスしたものを感じさせますがColtrane自身のソロの内容の素晴らしさ、本作品の収録8曲中5曲がColtraneの強力な個性を湛えたオリジナル、他の3曲もジャズミュージシャンはあまり取り上げる事のないスタンダード、そしてそのチョイスのセンス、さらには直後開始されるピアニストMcCoy Tyner, ドラマーElvin Joneを擁するジャズ界をリードしたオリジナル・カルテットでの最初の演奏が収録されているなど、充実した内容の作品なのです。文字通り「Coltrane Jazz」が表現されています。

Atlantic Labelの録音はBlue Note, Prestige担当のエンジニアRudy Van Gelderとは全く異なり、飾り気のないストレートな音色に仕上がっているので、Coltraneの音色を生々しく聴くことができるとも言えます。

演奏曲目に触れていきましょう。1曲目Hoagy Carmichael作Little Old Lady、自身は36年にかなりゆっくりとしたテンポで初演しています。偶然でしょうが、かのMiles Davisが敬愛してやまなかったピアニストAhmad Jamalがほとんど同じ頃(1960年6月、Coltrane Jazzリリース前)に自己のトリオで録音しており、遊び心、余裕の快演を聴かせています。「Happy Moods」Argo Label

Coltraneの演奏は独特なテナーサックスの音色、ほとんどビブラートをかけずにストレートにメロディを演奏することから一聴してすぐに彼と分かる個性を発揮しています。ジャケット写真に写っているマウスピースとネックコルク部分に見える白いものは、コルクが緩いのでマウスピースを安定させるために巻いているただの紙です。マウスピースを頻繁に取り替えているとネックコルクが痛み易く、弾力性がなくなり、紙などで厚みを持たせなければならなくなります。松本英彦さんがNewport Jazz Festivalに出演した際Coltraneの楽屋を表敬訪問し、バッグ一杯にマウスピースが入っていたのを目撃、「好きなのを持って行って構わないよ」とColtraneに言われた話は有名ですが、さぞかし日常的にマウスピースを取っ替え引っ替えして音色や吹奏感を向上すべくチャレンジ、研究していたのでしょう。それにしてもその膨大な数のColtraneのマウスピースは一体どこに行ってしまったのでしょうか?息子のRavi Coltraneと話をした時には特にその話題は出ず仕舞い、晩年共演していたPharoah Sandersのところに譲渡された?Coltrane研究家のテナー奏者Andrew Whiteのところへ?因みにSandersはヴィンテージ・マウスピースが大のお気に入り、来日時には東京・石森管楽器を訪れて店頭にあるヴィンテージ・マウスピースを吹くのが楽しみなのだそうです。Coltraneが愛用していたOtto Link Tone Master Model、Otto Link社に特注で何本か製作依頼していたらしいのですが、その場合本人の名前がマウスピースに必ず刻印されます。写真は40年代にStan Kentonのビッグバンドで活躍したテナー奏者Vido Mussoの名前が刻印されたOtto Link社Master Link Model特注マウスピースです。写真中央の窪み右寄りのところに、見難いですがVIDO MUSSOとあります。

John ColtraneないしはイニシャルでJ Cとマウスピースの横側、あるいはマウスピースのテーブル部分に刻印されたOtto Link Tone Master Modelが存在したら、かなりの価格が付けられることでしょう。あらゆるものが発掘される昨今、ひょっこりと現れるかもしれません、その際には是非吹いてみたいものです。

演奏内容に戻りましょう。Wynton Kelly のソロ後Paul Chambersのソロを挟み、Coltraneの登場です。スタンダードナンバーにこのようなアプローチで演奏を試みたプレイヤーはColtraneがパイオニア、「誰にも似ていない」オリジナリティは驚異的です。そのままラストテーマに突入しています。3’03″でColtraneにしては珍しく伸ばした音の語尾に一瞬ビブラートをかけています。

2曲目ColtraneのオリジナルVillage Blues、この曲のみリズムセクションがp)McCoy Tyner b)Steve Davis ds)Elvin Jonesに替わります。そしてColtraneがMcCoyとElvinとの初共演のレコーディングになります。ベーシストSteve Davisはごく短期間の在籍、その後Reggie Workman、そして以降不動のJimmy Garrisonに替わり数々の名演奏を残したJohn Coltrane Quartetの誕生となります。ベーシストがなかなか決まらなかったので、本作でも共演している盟友Paul Chamberを採用し、McCoy, Elvinと組ませる考えもColtraneの頭の中にあったと思いますが、ビート〜リズム的にコンビネーションが良くても、サウンド的にはスリリングなレベルまで行かないだろうと考え断念したのでしょう。Chambersはハードバップを代表するベーシストですから。曲自体はミディアムテンポのブルース、キーはC。まず気付くのはドラムのリズムです。前曲のドラマーJimmy Cobbに比べて3連が強調されており、常に3連符がリズムを支配しています。ビートがどっしりしているのにスピード感があるので一拍の長さがハンパありません。そしてピアノのバッキング・コードに4度音程のインターバルが導入されているのでフローティングなサウンドが聴かれ、Wynton Kellyとは全く異なる、ある種サウンドの束縛感から解放されたかのようです。この1曲で以降の黄金のColtrane Quartetのプレビューがしっかりと果たされています。

3曲目Harold Arlen, Johnny Mercerコンビによるナンバー、軽快なテンポによるMy Shining Hour、この演奏でどれだけのColtrane派テナーサックス奏者たちを魅了した事でしょう!!ここでのColtraneのテナーの音色の「ホゲホゲ」感が堪りません!Coltraneのアンブシュアはダブルリップだったと言われていますが、確かにダブルリップでルーズなアンブシュアでなければこんな楽器の鳴りは得られないでしょう。ジャケ写では上唇にヒゲが生えているために厳密には判断できませんが(更にCDジャケ写では小さすぎるので、可能ならばレコード・ジャケットで見てください)上唇を内側に巻いているように見えます。下唇はこの人かなり分厚いので巻いているかの判断は微妙な感じです。ピアノとドラム二人による8小節の軽快なイントロからColtarneのメロディ奏、お馴染みビブラートや抑揚を排した吹き方にも関わらず何故かとっても素敵に聴こえます。ピックアップのフレージングからして独創的、55年Milesのバンドに参加した頃は運指とタンギングが実に合っていませんでした。ここでもタンギングの合わなさ加減を若干感じますが、それでも当時より実にスムースにアップテンポのタイトな、イーヴンにひたすら近い8部音符を聴くことが出来ます。1’15″で聴かれるDメジャーに解決するフレーズ、物凄いです!アドリブのフレーズに著作権印税があったなら間違い無くCharlie Parkerが長者番付1位、Coltraneもかなり上位に違いありません。と言うのもColtrane派テナー奏者たちSteve Grossman, Dave Liebman, Michael Brecker, Bob Berg皆さんこのフレーズを愛用していました。もう一つ、1’54”, 2’00”, 4’04″と3回出てくるコード進行Em7-A7でのフレーズ、Coltraneの使用楽器はAmerican Selmer Super Balanced ActionのためHigh F#からフラジオ音扱いですがそのF#音と半音上のG音を用いたスーパー・インパクトのフレージングです。Michael Breckerが参加しているトランペット奏者Tom Browne、79年の作品「Browne Sugar」1曲目Throw Downの3’00″でMichael実に大胆に、効果的にこのフレーズを使っています。

4曲目はColtraneのオリジナルFifth House、イントロのピアノ左手とベースのパターンが印象的、Tadd DameronのHot Houseを元にしたナンバーで、更なる原曲はCole PorterのWhat Is This Thing Called Love?(恋とは何でしょう)です。Lewis Porterの著書「John Coltrane His Life And Music」に拠ればFifth Houseのタイトルは占星術の用語に由来するそうです。AABA構成32小節のこの曲、Coltraneのソロ時はAの部分をDペダルで通しているので一つのコードだけでも良い筈ですが、ColtraneはオリジナルのHot Houseのコード進行とColtraneチェンジ両方とも想定してアドリブしています。Wynton Kellyのソロ時はHot Houseのオリジナルコード進行に変わり、メリハリが付けられています。Kellyのソロには原曲のコード進行が相応しいです。PorterによればColtraneはこの曲にInterludeも書いたそうですが、レコーディングされませんでした。ラストテーマ後のバンプではColtrane重音奏法を用いて同時に複数の音を吹き、次曲Harmoniqueの曲のコンセプトにうまい具合に繋げています。レコードのSide Aはここで終了です。

5曲目もColtraneの3拍子のオリジナルHarmonique、ユニークなイントロの後ハーモニクス奏法を用いた重音テーマのメロディ、アドリブを行っています。本来単音楽器のサキソフォンですが特殊なフィンガリング、ノドの使い方で複数の音を同時に出す奏法です。以前から奏法としては存在していたでしょうが、メロディやアドリブに持ち込むのは当時としては奇想天外、多くのサックス奏者の度胆を抜いた事でしょう!こんな事まで思いついて演奏してしまうColtraneの発想の自由さに、今更ながら敬服していまいます!この曲の超進化系でハーモニクスやovertoneを駆使した曲、演奏がMichael BreckerのDelta City Blues(Two Blocks From The Edge収録)となります。1998年リリース

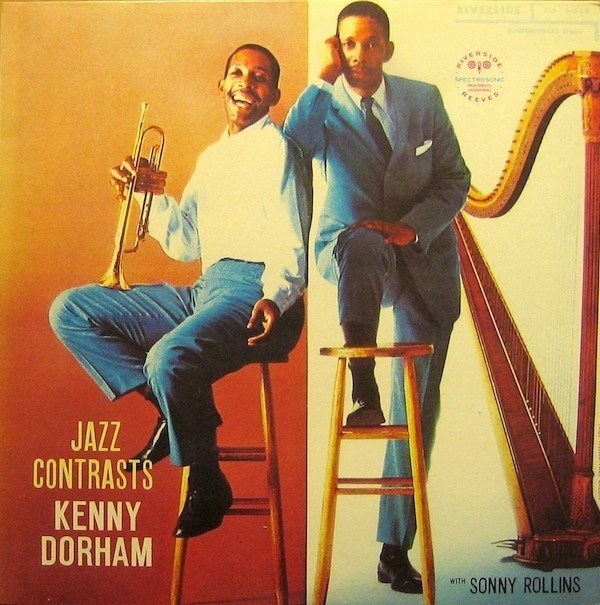

6曲目はSonny Rollinsに捧げられたColtraneのオリジナルLike Sonny、これまた個性的なメロディライン、構成の曲です。前述Lewis Porterの著に拠れば、親しい間柄のRollinsへの尊敬の念を込めて書かれたナンバーで、曲のメロディはKenny Dorhamの作品「Jazz Contrasts」収録のバラードMy Old Flameに於けるRollinsのソロフレーズをモチーフにしています。具体的には3’22″~3’31″のRollinsが吹いたフレーズの断片を様々なキーに移調して曲に作り上げています。と言う事でLike Sonnyと言うタイトルは正しくなく、そのまんまSonnyの方が適切です (笑)

遡ること約9ヶ月前の59年3月26日にp)Cedar Walton b)Paul Chambers ds)Lex Humphriesというリズムセクションでの別テイクが残されていて、ボーナストラックとしてCDに収録されていますが、こちらもなかなか良い出来のテイクです。オリジナルテイクには無いリズムセクションのキメが印象的ですが、ボツテイクになったのはHumphriesのドラミングにColtrane不満があったのが原因ではないかと感じています。

7曲目Coltraneの高音のハスキーな音色を生かしたバラードI’ll Wait And Pray。Side Key Dの音がこの人メチャメチャ良いですね!イントロ無しでストレートに直球勝負、1コーラス半をメロディフェイクを中心にグリッサンドを多用して歌い上げています。ラスト部分ではここでもハーモニクスを用いて和音を鳴らし、コード感をしっかりと聴かせてエンディングを迎えています。この部分も前述Delta City Bluesにしっかりと受け継がれています。

8曲目ラストを飾るのはオリジナルのブルースSome Other Blues。Charlie ParkerのNow’s The Timeにどことなく似ているのでそれでSome Otherなのでしょう。Coltraneのレパートリーにブルース・ナンバーはたくさんありますが、アドリブの題材として重要な素材であったと思います。ここでは8分音符のラインを中心としたアドリブを聴かせていますが、6コーラスに及ぶドラムとの4バース中、Like Sonnyのメロディらしきフレーズが2度出て来ます。