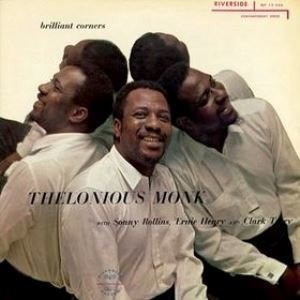

Brilliant Corners / Thelonious Monk

今回はピアニストThelonious Monkの1956年録音リーダー作「Brilliant Corners」を取り上げてみましょう。演奏は言うに及ばず、個性的なオリジナルを数多く作曲したMonkですが、その中でも最右翼と言える表題曲他を、ハードバップの精鋭たちと演奏した、彼の代表作に挙げられる作品です。

Recorded: October 9, 15, and December 7, 1956 at Reeves Sound Studios, NYC Engineer: Jack Higgins Label: Riverside Producer: Orrin Keepnews

p, celeste)Thelonious Monk ts)Sonny Rollins as)Ernie Henry(omit 5) tp)Clark Terry(on 5) b)Oscar Pettiford(omit 5), Paul Chambers(on 5) ds, timpani)Max Roach

1)Brilliant Corners 2)Ba-lue Bolivar Ba-lues-are 3)Pannonica 4)I Surrender, Dear 5)Bemsha Swing

まずジャケット写真がとてもユニークです。印象的な合成のアングルによる、でも彼にはどうも似合わない(笑)白いワイシャツを着た、清潔感を漂わせる5人の、そしていつになくにこやかなMonkが写っています。本作はクインテット編成ですので、その人数を表しているのかも知れませんし、また作品の仕上がりの満足感ゆえの笑顔とも言えましょう。Monkは1917年10月10日生まれ、Rocky Mount, North Carolina出身。Monkが5歳の時に一家はManhattan, NYCに移住しました。ピアノやオルガンに親しみ、彼が17歳の時に教会のオルガン奏者として演奏旅行を経験し、10代の終わりからジャズを演奏するようになりました。40年代にはHarlemにあったMinton’s Playhouseのハウスピアニストを務め、Dizzy Gillespie, Charlie Christian, Kenny Clarke, Charlie Parker, Miles Davisたちとビ・バップの勃興に携わったことはご存知の方も多いと思います。41年頃のMinton’s Playhouseでの録音がプライヴェートでかなりの数が残されており、ハウスピアニストだったのでMonkの演奏は頻繁に聴くことが出来ます。その後の個性の萌芽はある程度聴き取れますが、随所にJelly Roll MortonやFats Wallerのスタイルを感じさせます。

41年録音「Trumpet Battle at Minton’s」Monkの最初期の演奏を聴くことが出来ます。

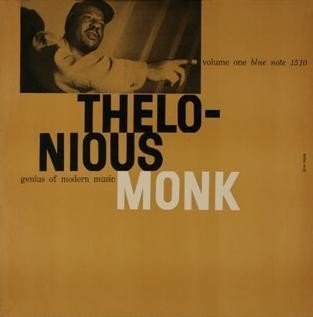

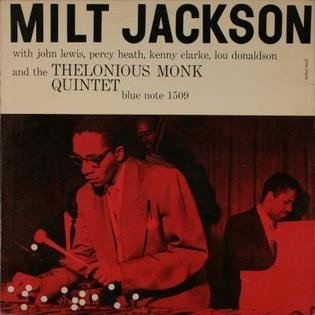

47年に初リーダー作「Genius of Modern Music / Thelonious Monk」、翌48年「Milt Jackson and the Thelonious Monk Quintet」をBlue Note Labelに録音、彼の個性的なオリジナルや演奏を世に知らしめる切っ掛けとなりました。

ところが51年にドラッグを不法所持していた親友Bud Powell(真の天才同士、互いの才能を認め合っていた仲でした)を庇った事により警察に捕まり、MonkはNYCのキャバレーカードを没収され、50年代中頃まで同市内ナイトクラブに出演することが出来なくなり、ナイトクラブ以外の劇場、NYCを離れた場所での演奏を余儀なくされました。同地で誕生したビ・バップの仕掛け人の一人として、そしてビ・バップの更なる進化に演奏者として数年間参加出来なかったことは、さぞかし悔しかったことと思います。ですが真の芸術家は転んでもただでは起きません。この期間を利用して自分自身の内面に立ち向かうことが出来、演奏家としての収入を得られず生活は苦しかったでしょうが、ピアノの練習や作曲に充実した時間を持てたのではないか、と思います。

その成果と進化は52,54年録音「Thelonious Monk Trio」53,54年録音「Thelonious Monk and Sonny Rollins」(以上Prestige Label)、55年「Thelonious Monk Plays Duke Ellington」56年「The Unique Thelonious Monk」(以上Riverside Label)で時系列として確認することが出来ます。

52,54年録音「Thelonious Monk Trio」

53,54年録音「Thelonious Monk and Sonny Rollins」

55年録音「Thelonious Monk Plays Duke Ellington」

56年録音「The Unique Thelonious Monk」

そして「Brilliant Corners」の登場です。キャバレーカード没収からの臥薪嘗胆を潜り抜けた芸術的発露の具現化、シーンはハード・バップ期に差し掛かり、リズムやコード、サウンドがビ・バップ期よりもグッと細分、複雑化しましたが本作の内容は時代に合致、いやむしろ遥か前を行く、まさしく前衛的演奏と相成りました。本作は3回の録音に分かれ、初回56年10月9日にErnie Henry, Sonny Rollins, Oscar Pettiford, Max RoachのメンバーでBa-lou Bolivar Ba-lues-areとPannonicaの2曲を、2回目同月15日に同メンバーで表題曲Brilliant Cornersを、3回目同年12月7日I Surrender, Dearをソロピアノで、そしてベース奏者をPaul Chambersに替え、アルトのHenryの替わりにトランペッターClark Terryの参加を得てBemsha Swingを録音しています。メンバー交替には音楽的、人間的な衝突、トラブルがありその事についても曲毎に触れたいと思います。

1曲目、レコーディング2日目に収録されたBrilliant CornersはMonkの音楽的個性の集大成、難曲の多い彼のナンバーの中で圧倒的な難易度を極める、そして大変な名曲です。変則的な小節数からなるA-B-A構成のこの曲、始めの1コーラスはミディアム・テンポで演奏され、その後に倍のテンポで(double-time feelではなく、double-time、小節の実際の長さも半分で)演奏され、この構成を繰り返します。実は演奏当日Monkは4時間の中でこの曲のテイクを25回(!)も重ねました。一部のメンバーの力量もあったかも知れませんが、曲の難しさから結局完全な演奏には至らなかったそうです。プロデューサーOrrin Keepnewsがこれら25の不完全なテイクを編集し、完全(に聴こえる)なテイクを作り上げアルバムの冒頭に収録しました。25回も同じ曲を、しかも通し切れないテイクを重ねれば誰しも頭が混乱するでしょうが、レコーディング中にほとんど精神的に折れてしまったHenryはMonkとの間に緊張感が走り、「俺にはこんな物凄い曲は演奏出来ないよ!」とばかりに項垂れるHenry、彼がソロを取らなくても良い楽なヴァージョンにもMonkはトライしました。Pettifordとはかなり険悪になり、キツイ言葉でMonkとやり合ったそうです。「Monkの野郎、こんな難しい変てこりんな曲を俺に何十回も演奏させやがって!」のような雰囲気なのでしょうか、報復措置と思われますがおそらく揉めた後、録音中にベースの音がコントロール・ルームで聴こえなくなりました。エンジニアがマイクロフォンをチェックしたりとシステム上のトラブルを確認、しかしどこにもおかしな所は見つかりません。それもそのはず、結局彼はベースを演奏しておらず、何と弾いている振りだけをしていたのだそうです(汗)!今で言うエア・ベースですね(笑)。Pettifordはモダンジャズ・ベースの開祖的存在で、Jimmy Blanton, Milton Hintonの流れを汲み、Pettiford後には本作にも参加しているPaul Chambersが控えています。MonkとはMinton’s Playhouseでの共演仲間、前述の「Thelonious Monk Plays Duke Ellington」「The Unique Thelonious Monk」の2作でもトリオで素晴らしい演奏を共有した筈なのですが、人間無理難題を(理不尽に?)吹っ掛けられると誰しもブチ切れるのでしょう。この争いがレコーディング・スケジュールの2日目の出来事、初日は2曲のOKテイクを得ていましたがバンドでもう1曲録音しなければならず、リーダーはメンバーを差し替え後日レコーディングしました。Sonny Rollins, Max Roachふたりの留任は高い音楽性と人間性、加えて忍耐強さゆえに違いありません。

イントロはテーマのメロディをモチーフに、Monk流の不協和音を用いた、行末に不安感を抱かせる(汗)、孤高のサウンドから始まります。テーマメロディとリズムセクションとのアンサンブルの交互の出入り、サックス二人は基本的にユニゾンですがアルトの音域がメインなのでテナーはオクターヴ下にも移行しています。Max Roachの的確なカラーリング、そしてメカニカルで構築的なドラミングは軽快なシンバルレガートとあいまってスインギーに心地よく聴こえます。しかし何と言うラインのメロディでしょう!そして更に倍テンポになった際の未体験のスリル、カッコ良さ!ひょっとしたらMonk自身、面白い曲を書けたけれど、何か捻りが足りない。そうだ、以前から考えていた倍テンポにすれば良いのだ!若しくは倍テンポのアイデアが先にあり、曲を書いてそのようにアレンジしてみよう、曲は複雑であればあるほど倍テンポが生きるに違いないと。いずれにせよ目論見は大成功でした(奏者は別としてですが)!

そして音符の合間をぬうMonkのバッキングが実にユニーク、Rollinsの先発ソロに入れば自由奔放さが際立ち、一聴無関係なコンピングの様ですが、お互いの話を聴いているようで聴いていない、でも何だか気心の知れた旧友の交す会話のようなスタンスです。ここでのRollinsの音色、タイム感、フレージング、端正な8分音符、意外性、ストーリーの組み立ての絶妙さ、全てが素晴らしい!代表作「Saxophone Colossus」録音直後になりますが、この肝っ玉の座り具合!文句無しに感動的なソロです!しかもこの難易度高いこの曲で!続いてMonkのソロ、メロディを交えながら弾くMonkフレーズ嵐の至極自然な事!なんと脱力しているのでしょう、ピアノの鍵盤を撫でるように弾いているのが見えて来ますが、鼻歌感覚でいて曲と完璧に合致しています!続くHenryのソロ、Monkは一切バッキングしていません。前述の衝突話が嘘のように見事なソロを聴かせています!唯一無事に収録出来たテイクから編集したのか、このソロ自体もパッチワークのように継ぎ接ぎだらけなのか、とまれ結果オーライならば全て良しです!Henryも本作録音直前8月に初リーダー作「Presenting Ernie Henry」を録音、ここでの演奏よりもずっとオーソドックスな正統派Charlie Parkerスタイルを聴かせています。Parkerにとことん心酔した所以なのか、翌57年12月ヘロインの過剰摂取により31歳の若さで急逝しました。

Presenting Ernie Henry

John Coltraneの58年作品「Soultrane」収録のTheme for Ernieは夭逝した彼に捧げられたナンバーで、Philadelphia出身のギタリストFred Lacey(イスラム名Nasir Barakaat)の作曲になります。死の2ヶ月後に録音され、Coltraneのトーンが哀愁を帯びた美しいメロディと一体化し、印象的な追悼演奏になりました。

Roachのドラムソロに続きますが、美しい楽器の音色で歌やストーリーを感じさせる演奏は、同様に本作録音の直前9月に録音したRoachの2枚目のリーダー作「Max Roach + 4」での名演奏を彷彿とさせます。Roachの素晴らしいまとめ方を聴かせたソロに続き、ラストテーマを迎えます。見事なまでにアンサンブルが揃っているので、初めのメロディを後テーマにもパッチワークしたのかと邪推してしまいましたが(汗)、後半アルトのラインが異なっているので、こちらはこちらで別のパーツのようです。不完全なテイクを継ぎ合わせた演奏とは全く思えない、些細な問題点すら感じることの出来ない完璧なテイクですが、スタンダード・ナンバーのようにずっとひとつの流れがある、編集すればその痕跡がそれだけ目立つタイプではなく、各パートのメリハリがはっきりとした曲なので、編集の跡を感じないのかも知れませんが。いわゆる名盤の中にも実は同様の例が多々あるのかも知れないと、今更ながらに感じました。

56年9月録音「Max Roach + 4」

ちなみにMonkは後年Oliver Nelson Orchestraと「Monk’s Blues」でBrilliant CornersをNelsonのアレンジによる”簡易”ヴァージョンで再演しています。

68年「Monk’s Blues」

2曲目Ba-lue Bolivar Ba-lues-areは”Blue Bolivar Blues”のMonkの発音を大袈裟に表現したもので、BolivarとはMonkのパトロンとして彼に経済的援助を施した、Pannonica夫人が住んでいたホテルの名前です。こちらの方もいかにもMonkが書くラインのブルース・ナンバーですが、メロディ合間のフィルインがこちらも堪りません!ソロの先発はHenry、ざらざらとした付帯音が豊富、加えて「コーッ」と言う木管楽器的な鳴りを併せ持つ音色はいかにも名器Connから繰り出される魅力的なトーンで、リズム隊の好サポートを得ながら朴訥で味わいのある演奏とブレンドし、更に途中でMonkがバッキングを止めた事でアルトソロがくっきりと浮かび上がり、50年代短い期間演奏活動したジャズプレイヤーの存在証明となり得る、名演奏が誕生しました。続くMonkのソロには自由奔放、奇想天外、天真爛漫と言った四字熟語が相応しく、唯我独尊?豪放磊落?魑魅魍魎が跋扈する?これらは違いますね(汗)、兎にも角にも一聴しただけでMonkの演奏と確認出来る個性を発揮しています。ピアノソロ最後のフレーズを引き継ぎ、Rollinsのソロが始まります。おニューの楽器Selmer MarkⅥ、5万番台を引っ提げて、ジャズ・テナーの王道を行く素晴らしいトーンとフレージングを駆使し、こちらこそ豪放磊落にソロを展開します。Pettifordのソロは躍動感あるリズムと正確なピッチのピチカートで、ジャズベースのパイオニア然とした超絶さをたっぷりと聴かせてくれます。しかし58年にはBud PowellやKenny Clarkeらの渡欧組と歩調を合わせ、Denmark Copenhagenに新たな演奏場所を求めて移住しましたが、60年9月にポリオに似た症状の病に冒され、同地で客死してしまいます。続いてのRoachのソロはドラミングのルーディメンツに忠実な、音楽に対する真摯な態度を感じさせる演奏です。彼の66年作品「Drums Unlimited」は多くのドラマーにとっての教則演奏になり得る、バイブル的なドラミングを収録した作品です。その後はラストテーマに入りますが、初めよりもかなりテンポが速くなっています。元々キープが難しいテンポで始まったので、スピード感あるプレイの連続により、グッとプッシュされました。

3曲目Pannonicaは前述のパトロン(女性なので正しくはパトローネですね)Pannonica夫人に捧げたナンバー、彼女とはMonk54年の初欧州楽旅の際に知り合ったそうです。Brilliant Corners同様に本作のために書き下ろした美しいオリジナルで、Monkは珍しくcelesteをイントロと自身のソロをはじめ、全編に渡り弾いており、同時に左手でピアノの低音部も演奏しています。Pannonica夫人は欧州貴族、名門Rothschild家の出身、多くのジャズミュージシャンが彼女から経済的支援を受けています。美しい女性であったのでcelesteの気品ある、可愛らしい音色が彼女に相応しいと判断し、Monkが演奏に用いたのでしょう、洒落たセンスです。曲自体も上品なスイートさが随所に感じられサックスのユニゾン、ハーモニー、テナーとcelesteのフィルイン、全てが有機的に結び付いている楽曲、Monkの持つ美的感覚を端的に表しています。ソロの先発はテナー、ドラムがブラシを用いてdouble-time feelが設定されます。ここでのRollinsは絶好調以外の何もでもありません!素晴らし過ぎです!メロディのモチーフとインプロヴィゼーションのバランスが絶妙、仄かに感じさせる哀愁も効果的にスパイスとしてソロに華を添えています。続くMonkのソロはピアノとcelesteを同時に演奏しつつ、交互に弾き分けも行い、カラーの違いを表現しています。6’05″で「ボコッ」と言う、多分手か指がマイクロフォンに当った音が聴こえます。慣れない2種類の鍵盤楽器弾き分けに際しては軽いトラブルもある事でしょう。ラストテーマに入りエンディングは余韻たっぷりにフェルマータします。

4曲目はMonkの十八番であるソロピアノによる古いスタンダードI Surrender, Dear、Harry Barris作曲、Gordon Clifford作詞のコンビによる31年のナンバー、Bing Crosbyが歌い彼の最初のヒット曲になったそうです。ジャズではLouis Armstrongの歌唱が有名です。Monkにとっては初演、65年録音の「Solo Monk」で再演しています。訥々と、淡々と、飾り気なくストレートにメロディを中心に弾くスタイルはいつもの彼の技法、左手の使い方にルーツであるJelly Roll MortonやFats Wallerを感じます。ラストの曲に向かう際の格好のクッションになりました。ジャケットデザインがクールな「Solo Monk」

5曲目Bemsha Swing、初演は前記の「Thelonious Monk Trio」52年録音、本作唯一の既存レコーディング・ナンバーになります。表題曲収録の約2ヶ月後12月に録音されました。メンバーが異なり、さらにRoachがティンパニを用いた事でそれまでと随分趣を異にします。ここではティンパニの低音が全編に渡り、支配的にサウンドしていて、はっきり言ってラウドさは否めません!ドラムソロでも頻繁にティンパニを用いており、Roach本人とても気持ち良さそうに叩いているのが伝わってきますが。そしてベーシストPaul Chambersのon topさ、Clark Terryのトランペットと、素晴らしいには違いないのですが、他曲との一貫性を欠くように感じます。Terryは巧みなプレーヤーで、Henryのヘタウマ感とは真逆の存在です。木に竹を継ぐとまでは行きませんが、違和感のある演奏であったかも知れないのは、Brilliant Corners事件をリカバーすべくの人選ゆえであったと思います。しかしティンパニが演奏の凡庸さを全て吹き飛ばしているので(物凄い破壊力です!)、別日でメンバー違いの録音テイクにありがちな”付け足し”感を一切払拭しています!それにしても本作レコーディング・スケジュールですが、表題曲の録音を最後に持ってきて、トラブルは後回しになっていれば全曲同一メンバーでレコーディング出来たに違いなく、であればさぞかし統一感のある、何倍も魅力的な作品に仕上がったのではないでしょうか。基本「たられば」は禁物ですが。