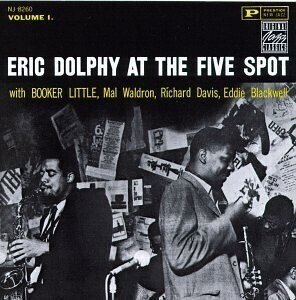

Eric Dolphy at the Five Spot vol. 1

今回はEric Dolphyの代表作「Eric Dolphy at the Five Spot vol. 1」を取り上げたいと思います。

Recorded: 16 July 1961 at the Five Spot, New York City

Engineer: Rudy Van Gelder

Label: New Jazz

Producer: Esmond Edwards

as, b-cl)Eric Dolphy tp)Booker Little p)Mal Waldron b)Richard Davis ds)Ed Blackwell

1)Fire Waltz(Waldron) 2)Bee Vamp(Little) 3)The Prophet(Dolphy) 4)Bee Vamp(Alternate Take)

1960年代初頭にはジャズ界に新たな旋風が巻き起こり、卓越した才能を持った驚異的な新人が次から次へと現れました。米国の人材の無尽蔵とも言える豊かさ、底力を感じます。

このライブレコーディングは演奏の素晴らしさもさる事ながら、若き天才ミュージシャンEric Dolphy, Booker Little二人の邂逅を捉えたドキュメントとしても、大変に価値のある作品です。

Dolphyは3年後にBerlinで無念の客死、Littleに至ってはレコーディングから僅か4ヶ月後に、尿毒症により23歳の若さで夭逝してしまいます。 そのLittleのプレイはClifford Brownの演奏を進化させ、奏法的にも、サウンド面でもより洗練させたスタイルを携えています。

同年同月生まれのFreddie Hubbardも全く同じ立ち位置でデビュー、その後は破竹の勢いで活躍しました。Littleも間違いなくシーンを牽引するプレーヤーとなり得た事でしょうし、ふたりは良きライバルとして切磋琢磨に努めたと思います。

トランペッターとしてのLittleの演奏はフレージングのセンス、タイム感、トーン、ソロの構成、全てに於いて端正、非の打ち所がなく、それでいて決して枠内に留まろうとせず、更なる深い境地に至らんとするクリエイティブさを持ち合わせています。

天賦の才能の成せる技に違いありませんが、23歳の若者にここまでの芸術性を開花させる米国音楽シーンの空気にも敬服してしまいます。

一方のDolphyは全く独自の音色、音の跳躍を駆使した驚異的なフレージング、時として動物の咆哮や人の話し声と思しきライン、こめかみの血管が切れそうなばかりのハイテンションを感じさせたかと思うと、ユーモラスなリラックスした雰囲気へと突然変貌する、ジキル博士とハイド氏の如き二面性を有するブローイング、Littleとのコンビネーションは相反し合い、互いのない部分を補いつつの絶妙のコンビネーションを提示しています。

同じ先鋭的アルト奏者Ornette Colemanには同様のベクトルを描くDon Cherryのトランペットが相応しいですが、DolphyにはLittleの他HubbardやWoody Shawのようなスタイリストが全く合致しています。

Eric Dolphy

Dolphyはこの時33歳、西海岸で音楽活動を開始した比較的遅咲きのミュージシャンです。28年6月Los Angeles生まれ、大学で音楽学を専攻しローカル・バンド、アーミー・バンドを経て58年Chico Hamilton Quintetに加入します。

同年出演したNewport Jazz Festivalの演奏を映画化した作品「Jazz on a Summer’s Day」(真夏の夜のジャズ)でのHamiltonバンドでフルートを吹くDolphyの姿が、彼の初めての勇姿となります。

これ以前50年代で特に目立った活動はなく、そしてレコーディングも全くと言って良いほど残されておらず、20代修行時の彼のプレイを知る術は全くありませんでした。

どんなミュージシャンでも同様であったように、ひたすら自己のプレイを研鑽する日々だったと思います。既に後年のスタイルを身に付けていたのか、だとすればいつ頃からか、前段階的なアプローチを聴かせる時期もあったのか、興味は尽きないところですが、貴重な音源が発掘され、05年にリリースされました。

これまでにもCharlie Parker, John Coltrane, Miles Davisを始めとするジャズジャイアントの未発表レコーディングを、まるでジャズ史のミッシングリンクを解消するべく、数多くをアルバム化したRLR Recordsから「Clifford Brown + Eric Dolphy – Together: Recorded Live at Dolphy’s Home 」

実はBrownとDolphyには個人的な交流があり(仲が良かったそうです)、54年6月か7月にClifford Brown – Max Roach Quintet(BRQ)のテナー奏者のオーディションを、何とLAのDolphy自宅で行いました!この作品はその時の演奏を私家録音したもので、メンバーはBrown, Roachほかレギュラー・メンバーのピアニストRichie Powell、ベーシストGeorge Morrowに加え、オーディションを受けたHarold Land、そしてDolphyのアルトサックス!なかなかに流麗なピアノを弾くBrownのプレイも収められた貴重なドキュメントです。

Brownのトランペットは全く当時の絶好調ぶりを聴かせますが、Dolphyに至ってはCharlie Parker直系のBe-Bopな演奏です!その後のプレイの片鱗はフレーズの片隅にほんの少し垣間見ることが出来、彼の演奏と辛うじて判断可能ですが、実に意外なスタイルです。この演奏内容から50年代中頃までに一度Parker的なスタイルを通過〜完成させていたと言えましょう。

艶やかではあるけれど穏やかな音色、タイム感、グルーブ感、フレージングの流暢さ、ソロの構成力、歌心を十分に披露していますが、どちらかと言えば「ごく普通」なアルト奏者、60年以降のギラギラとした、痛いほどに強烈な個性の発露、咆哮の如き発音を全く聴くことは出来ません。

この時点では寧ろBRQのサックス奏者として相応しいプレーヤーとも感じましたが、Brown夫人が「彼らはテナー奏者を探していてアルト奏者ではなかったので、Dolphyの採用は考慮されなかった」と発言しています。

しかしこのオーディション時にHarold LandではなくDolphyが採用されていたとしたら、BRQは全く違う演奏を展開していたでしょうし、さらにはジャズ界にその鬼才ぶりを圧倒的に発揮するEric Dolphyの存在はなかったかも知れません。

モダンジャズ黄金期50年代に仕事の無い不遇な時期を過ごしたからこそ、ハングリーさを糧に自身の演奏スタイルを徹底的に見つめ直し、誰でも無いワンアンドオンリーなDolphyスタイルを構築したのですから。

Clifford Brown

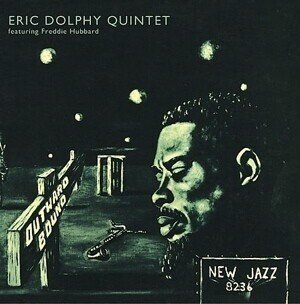

自宅セッションから6年後、初リーダーアルバム60年4月録音「Outward Bound」では明らかに自己のスタイルを携えてのデビューとなりました。

Brownとの共演時とは全くの別人です。アルトサックスは元より、バスクラリネットやフルートの修得度合いも半端なく、彼との演奏時には既にサックス以外の持ち替えも行なっていたに違いありませんが、有り得ないほどに高度な楽器テクニックを有したプレーヤーがNew Yorkジャズシーンに忽然と現れました。エイリアン襲来の如しです!

そして僅か1年後の本ライブには更なる成長を遂げたプレイで他を圧倒します。一体何が彼をここまでの高みに持ち上げたのでしょうか?

Outward Bound / Eric Dolphy

サイドマンについても触れてみましょう。ピアニストMal Waldronは朴訥としてダークな雰囲気を湛えた演奏を聴かせます。

56年11月録音の初リーダー作「Mal-1」は代表作にして、アレンジと本人を含めたメンバーのプレイが光る名盤です。

Mal Waldron / Mal-1

彼はFive Spotライブの直前、Dolphyを迎えて6月27日にアルバム「The Quest」を録音しています。こちらにはFire Waltzの初演が収録されていますが(かなりゆっくりしたテンポです)、他全員がソロを取っているのにテーマ以外、何故かDolphyの出番がありません。

ライブでのプレイはその鬱憤を晴らすべくの大熱演とも聴こえます。

The Quest / Mal Waldron

ベーシストRichard Davisはジャズ界最重要ベーシストの一人、本作でも堅実にしてアグレッシブなプレイを展開しています。

Dolphyとは以降も共演し、63年「Iron Man」64年傑作「Out to Lunch」の2作に参加しています。

Richard Davis

ドラマーEd Blackwellも堅実にして穏やかな安定感があり、バンド演奏を時として包み込むように柔らかくサポートしつつ、ソロイストを鼓舞する職人的なプレーヤーです。

Ornette ColemanやDon Cherryとの長年に渡るコラボレーションには、彼らの深い信頼関係を感じます。

Ed Blackwell

Rudy Van Gelderは言わずと知れた名レコーディング・エンジニア、彼の存在無くしてはジャズアルバムは成り立たないほど膨大な数の録音を行なっています。

本作はライブ録音であるにも関わらず、各楽器の的確な音像感、豊かな音色、セパレーションのクリアーさ、ステージのアンビエント、トータルなバランス感、そしてジャズ演奏の何たるか、その醍醐味を知り尽くした者だけが実現出来るクオリティのレコーディングを遂行しました。

完璧なまでに素晴らしい録音です。

Rudy Van Gelder

それでは収録曲について触れて行く事にしましょう。

1曲目魅惑的なナンバーFire Waltz、演奏開始前のオーディエンスの雑談、ミュージシャンの(?)笑い声、ピアノの試し弾きがライブの臨場感を物語っています。

徐にピアノのイントロが開始され、ブレークの後にテーマが演奏されます。アルトサックスがメロディを吹き、トランペットを含むリズムセクションがそれに答える、コールアンドレスポンス形式です。

それにしても何というDolphyの音色でしょうか!太く、深く、コクがあり、妖艶な色気の振り撒き具合から、アルトサックス史上最強トーンの一つです!

ソロは出だしから猛烈さを伴い、最低音から最高音までを全くムラなくコントロールしつつ進行します。

冒頭のたっぷりした8分音符のバウンス感にはParker以前のスイング・ジャズのグルーブを感じました。

16分音符を駆使したラインの激しさは、日の目を見なかった50年代のまさに裏返し、オルタネート音、フリークトーン、グロートーン、フラジオ音、タンギングの正確さ、言葉を喋っているかの如き発音、反する小粋な鼻歌的メロディ、技のデパート状態で、Dolphyミュージックのショーケースですが、押し付けがましさを感じさせないのは、プレイがスポンテニアスだからに他なりません。

トランペットがバックグラウンド・フレーズを吹きますが、1回だけでなくアルトソロの後半部分でも聴きたかったです。

ライブ全体に言えますが、丁々発止のインタープレイはあまり行われず、リズムセクションの淡々としたバッキングが持続します。このクールさがあってこそDolphyワールドが映えるのだと、解釈しています。

例えばRoy HaynesやJaki Byard、Ron Carterたちが起用されていたならば、多様なインタープレイが展開されたと推測できますが。

トランペットソロに続きます。こちらの音色もブリリアントでダーク、深さを持ち合わせ、アグレッシブでテイスティ、素晴らしい楽器の鳴り方を示し、4ヶ月後に他界してしまう演奏者のトーンとは毛頭感じさせません。

フレージングではコードに対するアプローチ、用いられるスケール、7thコードが連続する4度進行への的確な対応、またテンションに独自なものを随所に発揮し、これまたインプロバイザーとしての絶頂期を聴かせています。

Booker Little

Dolphyのタイム感が幾分前の方に設定されていたのと比べ、Littleはリズムのスイートスポットに目掛け、実にタイトにプレイしており、Freddie Hubbardにも比肩し得る王道を行くタイムの取り方と感じます。

BlackwellのドラミングがDolphyのソロ時とはアプローチが異なるのはソロイストのフレージング、タイム感ゆえ当然だと思いますが、Waldronの終始変わらぬバッキングが呪術的にさえ聴こえて来るのが面白いです。

底辺を支えるDavisの安定したベースワークがあってこそですが。

ピアノソロはそのままバッキングの延長を聴かせる、自身のオリジナルに対して相応しいアプローチを展開します。

訥々として一聴Waldronと分かるテイストを発するプレイは、日本のジャズファンにもアピールし、多くのファンを獲得しました。2年間レギュラーで伴奏を務めた亡きBillie Holidayに捧げた名曲Left Aloneは、彼の代表曲となりました。

Mal Waldron

2曲目はLittleのオリジナルBee Vamp、急速長のテンポ設定はバンド、オーディエンスへの良いカンフル剤になり得ます。

テーマをトランペットが取り、バスクラリネットはメロディとリズムセクションのアンサンブルを行き来し、楽曲のメリハリを聴かせます。

ソロに入ってもバスクラはリズム隊と行動を共にしていますが、低音楽器特有の伴奏感を上手く活かしていると思います。

先発トランペットはブリリアントにしてダイナミック、滑舌の良い8分音符から成るラインは知的センスを併せ持ち、スイング、スピード感が抜群です!高音域を吹いた時に若干オフマイクになるので、演奏中に多少の動きを感じますが、ひょっとしたらVan Gelderのマイキング・テクニックが優れているので、かなり動き回っているのを補正しながら録音しているのかも知れません。

続くDolphyのバスクラソロ、いや〜初めから飛ばしています!アルトサックス同様に物凄い音色、音圧感、そして音域の広さを物ともしない縦横無尽で圧倒的なテクニック、この難しい楽器をここまでコントロール出来るサックス奏者を古今東西知りません!こんなブロウを聴かされると、感動を通り越して笑いが止まりませんね(笑)。Littleのバックリフが随所に入り、演奏を鼓舞します。

ピアノソロはパターンを持続させ、次第にストーリーを構築して行きます。ちょっと転びがちなラインは危なげよりむしろ味わいを感じさせ、ベースラインとの合致を聴かせます。

その後短いベースソロがあり、ラストテーマを迎えます。エンディングで聴かれるバスクラの咆哮はまるで馬のいななきのように聴こえます。

Eric Dolphy

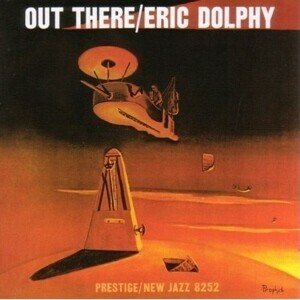

3曲目Dolphyが書いたナンバーThe Prophet、この曲はDolphyの作品Outward BoundとOut There2作のジャケット・デザインを手掛けたRichard “Prophet” Jenningsに捧げられました。

Out There / Eric Dolphy

独創的なメロディラインと曲想はDolphyのオリジナリティを誇示しているかのようです。

先発アルトソロはここでも淡々としたリズムセクションの伴奏を得て、Dolphyの世界を打ち立てています。とは言えソロ途中から倍テンポになり、このまま突き進むかと思いきや短めに終え、再び無欲恬淡に戻り、Dolphyは泣きながら話しているようなプレイを繰り出し、再度リズム隊が活性化します。

Littleのソロは雄々しさを伴ってスタート、アルトソロ時と同様にリズム隊は多少の起伏を持たせつつ伴奏を務め、トランペットは豪放磊落にアドリブを展開して行きます。

Waldronのピアノソロに関して、何かで読みましたが、まるでモールス信号を打ち続けるかのようなプレイ、ここでもその独特さを提示しています。

続くベースソロでは存分にピチカートを聴かせます。

程なくラストテーマを迎えますが、この1曲で21分以上にも及ぶ演奏時間は、いくらライブとは言え当時ではあり得なかったと思います。

Eric Dolphy

4曲目にはBee Vampの別テイクが収録されています。オリジナル・テイクよりも演奏時間が短く、幾分グルーブが重く聴こえるプレイです。

バンド自体の推進力、スピード感、各ソロの勢い、コンビネーション全てに関して本テイクの充実度を見ることは出来ません。

想像するに何か演奏に支障があったのか、もう一度プレイしようとなったのでしょうが、いかにもテイク・ツーのクオリティを呈してしまいました。

インプロビゼーションに各人新鮮さを欠いているように聴こえます。バンド全員この演奏は世に出して欲しくはなかったのでは、とも思いました。