ア・ワールド・オブ・ピアノ!/フィニアス・ニューボーンJr.

ピアニスト、フィニアス・ニューボーンJr.の代表作『ア・ワールド・オブ・ピアノ!』を取り上げましょう。

録音:1961年10月16日、11月21日コンテンポラリー・レコーズ・スタジオ、ハリウッド、カリフォルニア

エンジニア:ハワード・ホルツァー、ロイ・デュナン

プロデューサー:レスター・ケーニッヒ

レーベル:コンテンポラリー

(1)チェリル (2)マンテカ (3)ラッシュ・ライフ (4)ダフード (5)オレオ (6)ジューシー・ルーシー (7)フォー・カール (8)カブー

(1)~(4)

(p)フィニアス・ニューボーンJr. (b)ポール・チェンバース (ds)フィリー・ジョー・ジョーンズ

(5)~(8)

(p)フィニアス・ニューボーンJr. (b)サム・ジョーンズ (ds)ルイス・ヘイス

華麗なるピアノテクニック、卓越した音楽性、豊かなアイデアを引っ提げてジャズ界にデビューしたフィニアス、本作は彼のプレイの魅力を余すことなく表出した作品です。

アート・テイタムやバド・パウエルの流れを汲む伝統的スタイルに、洗練されたテイストを大胆に加味したプレイは他にはない爽快さ、スピード感を感じさせます。

ジャズに於けるピアノ演奏の先鋭的な側面を全て凝縮したかの彼のスタイルには、寧ろ他とは別格な独自の音楽観を見出す事が可能です。

これだけスマートに、一切の淀みなくジャズピアノのノウハウを表現するためには、猛烈な努力、練習を欠かす事が出来ませんが、フィニアスの場合には水面下の膨大な練習量を感じつつも、音楽が「見えている」感覚が先立ちます。

恐らく本人は努力という感覚ではピアノプレイ習得に臨まず、楽しく、娯楽や遊びの延長の如く鍵盤に接して、難なく独自の演奏技能を手に入れたと想像しています。天才とはそう言うものでしょう、世人には備わらない第六感を有する演者ならではのプレイ、凄まじいまでの集中力が彼の打鍵から伝わります。

本作ではレコードのA面をポール・チェンバース、フィリー・ジョー・ジョーンズらのマイルス・デイヴィス・クインテット、B面ではサム・ジョーンズ、ルイス・ヘイズらキャノンボール・アダレー・クインテットのリズム隊、当時のジャズシーンを代表する二つのバンドのリズム・セクションを起用しました。

61年秋にマイルス・バンドが米国西海岸をツアーしていたのをキャッチし、レコーディングを実現させました。当時のドラマーはジミー・コブがレギュラーの筈でしたが、フィリー・ジョーが出戻りの形で参加していたのでしょう。

他方ハリウッドに演奏に来ていたキャノンボール・クインテットのリズムセクションを呼び寄せ、1ヶ月遅れでレコーディングを実現させます。

二つの異なったリズム隊を起用することで、作品に於けるフィニアスの個性をより色濃く出そうという、プロデューサーの目論見があった事でしょう。後述しますが、寧ろリズムセクションのプレイ・クオリティに対応する彼の音楽的姿勢、リーダーとしての責任の対処に個性を表したと思います。

ここでは三者のプレイが融合したトリオ・プレイと言うよりも、フィニアスの溢れ出る音楽性、主張を引き受けるべく、彼のプレイをバックアップするために二つのリズム隊が存在すると言えるでしょう。

彼のプレイが徹底的に前面に出ているために、二つのリズム隊の個性表出は後回しになった形です。

個人的にはマイルスのリズム・セクションで全曲通す形が望ましかったと思います。演奏の一貫性は言うまでもなく、ビートの躍動感に関して軍配が上がるとイメージしているからです。

しかしこれだけの自己主張が成されるならば、演奏を全面に押し出すエキセントリックなプレーヤーのように捉えられがちですが、フィニアスにはサイドマンに回った際の、リーダーやバンドメンバーとの協調性にも、柔軟な姿勢を見取る事が出来ます。

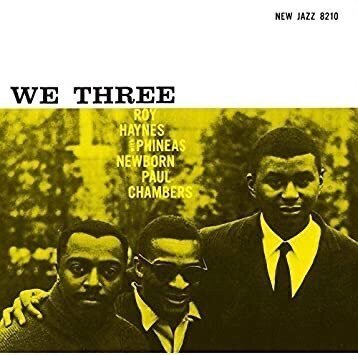

その最たる例がロイ・ヘインズ58年11月録音のリーダー作『ウィ・スリー』でのプレイです。

アルバム・タイトルが意味するところの「我々三人ならでは音楽」、演奏はバランス感を信条とするヘインズが中心となり、ポール・チェンバースと共に素晴らしいコンビネーションを聴かせ、フィニアスの個性やテクニカルな部分も申し分なく表出されていますが、決して過剰になる事無くヘインズの音楽性の中に集約されています。

ピアノトリオ作品の一つの理想と言えるこの演奏、言ってみれば『ア・ワールド・オブ・ピアノ!』の徹底したピアノプレイのアピールとは真逆な存在です。

それでは収録曲について触れて行きましょう。

1曲目チャーリー・パーカーのチェリル、ピアノとベースのユニゾンによるメロディ奏、ドラムはメロディのシンコペーションを合わせ、2コーラス目はブラシからスティックに持ち替えてレガートが中心になりますが、要所を合わせつつプレイします。10小節目の3拍目に叩かれるスネアのアクセントが印象的です。

アドリブ演奏はいきなりフィニアスが左右の手で全く異なるラインをプレイする事から始まります。左手のラインはテーマのメロディに準じていますが、右手の突拍子も無い超高速3連符によるスケール上昇フレーズ、これらが織りなす猛烈なインパクト、冒頭から何事が生じたのかと感じさせますが、寧ろここでは高らかにフィニアスの個性を宣言しています。

その後8分音符を中心としたラインに3連符を効果的に織り込んだり、オクターヴ(2オクターヴの場合もあり)・ユニゾンでのアプローチ、音量の強弱を盛り込んだ打鍵、リズミックなシンコペーションを駆使した音型など、実に様々なフレージングが淀みなく、次々と繰り出されます。

グルーヴィーなのですが、ベース、ドラムは敢えて静観しているかの如き、音無しの構えです。フィニアスの猛烈ぶりに圧倒されている訳では無いでしょうが、まるでピアニストのワンマンショー状態を呈しています。

ジャズのグルーヴ感には欠かすことの出来ない裏拍や、2, 4拍のバックビートのアクセントがフィニアスは絶妙な事も特筆すべきです。彼の弾く8分音符のラインからビートが確実に伝わるために、ベースとドラムは寧ろリズムキープに回った方が良いという判断もあったと思います。その結果ピアノ演奏にスポットライトが当てられる形になりました。

ここで一つ感じるのはフィニアスのフレージングの長さです。これだけのテクニシャンであればいくらでも長いフレージングを演奏出来るでしょうが、ホーンライクと言うか、人間のブレスの長さに沿ってフレーズを奏でており、間を取りつつのストーリー・テラー振りが伝わってきます。

超絶技巧で高度なフレージング、スピード感溢れるタイム感、明快でエッジーなピアノタッチなのですが、フレーズの長さがヒューマンであるために、耳に心地良く入ってくると感じています。

これは自身の音楽性に由来するのか、それとも単に自らの呼吸に合わせてフレージングしているからか、スタイル的に比較される事があるピアニスト、オスカー・ピーターソンのプレイはフレーズがより長く、呼吸の長さとは関連性が希薄と認識しています。

ピーターソンは巨漢ゆえに肺活量も多く、単にブレスが長い事に由来しているのかも知れませんが。

演奏も佳境に入り、この辺りでフィニアスもドラムとのやり取りが欲しくなったのでしょう、このフレーズを弾けば必ずレスポンスがあるだろうと言うアイデアを提示しますが、案の定フィリー・ジョーの反応が聴かれます。

ほど良き所でラストテーマに入りますが、テーマの2コーラス目でドラムはブラシに持ち替え、ベース共々再びユニゾンでプレイします。テーマ10小節目の3拍目に叩かれるスネアの打音は毎回音色を微妙に変えて演奏されていました。

3分45秒という短い演奏時間の中で、フィニアスはスインギーで緻密なプレイを、これ以上は凝縮出来ないと言う次元でプレイしています。「見えている」感覚を有するピアニストならではのテイク、と感じました。

2曲目ディジー・ガレスピーのマンテカ、ベースのパターンから始まり、ピアノはひとり二役分のパターンを弾きつつ、カウベルが聴かれるラテンのリズムでテーマに入ります。

合奏部分はフィリー・ジョーも的確なカラーリング、ポリリズムでのフィルインも聴かせて賑わいを提示していますが、ジャズ屋のラテン・テイストが微笑ましいです。

サビの哀愁を感じさせるメロディはスイング・ビートで行われ、再びテーマ後はラテンへ、ヴァンプを挟みピックアップソロのあとはスイングでソロが始まります。

ワン・コードでアドリブが取られる場合もありますが、このテイクではテーマのフォームに則った進行でアドリブが行われます。

全てに余裕を感じさせるフィニアスのプレイは、ここでも信じ難いまでの閃きを提示しながら進行し、リズム隊の淡々としたバッキングと対照的な色合いを感じさせます。

アップテンポにも関わらず16分音符も駆使し両手のユニゾン、対する両手で全く異なるラインの打鍵、リズミックなアプローチ、才能の迸りに歯止めが掛からない状態ですが、決してトゥマッチにならず間を聴かせつつ猛烈なインプロヴィゼーションの嵐状態、そしてもう少し聴きたいと感じさせる所で後テーマに入ります。

エンディングは一度ディミヌエンドし、ラストに向けて少しクレッシェンドしますが、フィリー・ジョーはまだ続くと想定していたのか、ドラミングが溢れるように残りFineです。

3曲目ビリー・ストレイホーン作の名曲ラッシュ・ライフ、イントロはピアノソロでラヴェルのソナチネ第二楽章がプレイされ、その後ルバートで美しく豪華に、ヴァースのメロディ奏が始まります。

両手の動きがオーケストラのように複雑な動きを見せますが、当人にとっては至極当たり前のプレイでしょう。美しいピアノタッチには透徹さを感じさせます。

テーマからインテンポでリズム隊が加わります。ムーディに、美しく、彼らしい華やかさを存分に込めながらの演奏、そのままソロへと突入します。

彼の打鍵からはテイタムの影響を感じさせますが、より洗練されたテイストが加味され、奥深く入り込み、夢心地の世界へと誘います。

ソロはメロディを存分に用いて、意外なほどにテーマに準じてプレイしています。バラードというスペースが多いフォームなのにも関わらず、敢えて音数を厳選したかのシンプルな演奏にフィニアスの懐の深さを感じました。

4曲目クリフォード・ブラウンの名曲ダフード、ブラウニーのオリジナル演奏よりもずっと速いテンポ設定、しかも難易度の高いコード進行から成るナンバーですが、実にリラックスしてゴージャスに演奏を繰り広げ、本作中白眉の演奏として挙げられます。

イントロからテーマにかけてメンバーが一丸となり、難しいキメが数多く設けられたアンサンブルをプレイ、スピード感が半端ありません。

ブレークでのピックアップ・ソロを経てソロに入ります。ニコニコしながら楽しげに打鍵するフィニアスの表情が浮かんでしまうほどに、軽妙に演奏が進行します。

微妙にミスタッチを確認する事が出来ますが、全く問題なく音楽が進行して行くのは、ひたすら音楽がナチュラルゆえです。

♩=280以上あるテンポにも関わらず速さを感じさせないプレイのスムースさは、テクニカルだけではない、ジャズに於けるスイングのノウハウを熟知しているプレイヤーのみが可能な演奏、両手を駆使したスリリングなフレージング、パーカッシヴな打鍵も聴かれる意外性を伴ったラインの展開には、改めて天才ぶりを感じさせられます。

途中にドラムと8小節のトレード1コーラスを交え、ピアノソロ1コーラスの後、スネアのロールプレイから始まる印象的なドラムソロが2コーラス行われますが、フィニアスとのプレイを踏まえたフィリー・ジョーの粋な音楽的センスを感じ、曲全体の中でメリハリを設けています。その後予め決めておいたセカンドリフ的なアンサンブルが演奏され、ラストテーマへ。

サビではテーマのメロディから逸脱し、インプロヴィゼーションを聴かせますが、ごく自然な成り行きと感じました。

リズム隊のバックアップを受けつつ、一切の躊躇なく一曲のプレイを完璧なまでに遂行出来たフィニアス、彼の絶好調ぶりを痛感しました。

5曲目ソニー・ロリンズのお馴染みオレオ、ここからサム・ジョーンズ、ルイス・ヘイスのリズム隊に替わります。

レコードA面のリズム隊よりも幾分ステイしたタイム感、ここではフィニアスが二人の牽引役として演奏をリードしている様に聴こえます。

前曲よりも更に速い♩=320以上のテンポで演奏されますが、フィニアスは水を得た魚のように、抜群のグルーヴを提示しています。

4小節ドラム後、8小節リズミックなアンサンブルがありテーマに入ります。主題部はピアノとベースでプレイされますが、ベースのタイミングの遅さが些か気になる所ではあります。

サビはトリオで演奏され、その後再びピアノとベースで主題をプレイ、ソロの1コーラス目はこのフォームを順守しての演奏になります。

フィニアスの猛烈なスピードにリズム陣は追従出来ず、この時点でややテンポが遅くなっていますが、本人体勢を整えるべく暫し静観し、ジョーンズのビートを確認してからプレイ開始です。

その後2コーラス目に入ってヘイスが加わり、徐にギア全開でフィニアスの独壇場に突入、ここでも両手で全く異なったフレージングをプレイするかと思えば、ユニゾンや輪唱を含む無尽蔵に出てくるアイデア、フレージングから、もはや捉われるものが何もない自由人として演奏に臨んでいます。

この演奏でも彼はドラマーにレスポンスを促すフレーズをプレイし、ヘイスは的確に応え続けます。フィニアスはサビ後にもう一度同じフレーズを繰り返すべきか、一瞬脳裏を掠めた様に感じますが、そこは瞬間の決断力も持ち合わす天才、次に続くコーラスでチュッティ・パートが待ち受けています。繰り返さなかったのは恐らくその点を踏まえての事でしょう。

リズミックなフレーズから成るアンサンブルとドラムのトレードが1コーラス行われた後、ラストテーマに入ります。

チェンバースとフィリー・ジョーのリズムであったなら、より緻密なアンサンブルを展開していたかも知れませんが、56年10月録音マイルスの作品『リラクシン』に彼らでのオレオが収録されています。その後もマイルス・クインテットの重要なレパートリーの一曲であったため、テイストとして同じ轍を踏む可能性はありました。

6曲目ホレス・シルヴァーのオリジナル、ジューシー・ルーシー、この曲はチャーリー・パーカーのコンファメーションのコード進行が元になっています。

ほのかに哀愁を感じさせるイントロに続きテーマが演奏されます。2ビートでプレイされる主題部はシルヴァーのテイストを踏襲しているかのようで、リラクゼーションに溢れます。

サビに入る直前のヘイスのフィルインは、アート・ブレーキーをイメージさせました。

フィニアスはここでも十分な間合いを取りつつ、軽々とオクターヴ・ユニゾン、クリシェ的アプローチを聴かせ、ボビー・ティモンズを感じさせる左手の使い方も披露しますが、これはバンド演奏がジャズ・メッセンジャーズ風に変化した事から、若しくはその逆からだろうと想像しています。

ソロを終える時に聴かれるシンコペーション・フレーズでの、ハイパーなコード・ワークにハッとさせられます。

ベースソロが半コーラス行われた後サビからラストテーマへ、ここでもシャッフルのリズムを刻むヘイズとジョーンズのコンビネーション、この曲での二人のプレイは本作中最も彼ららしさを表出しています。

エンディングはシルヴァーのものとは異なる、フィニアスならではの小粋なキメでFineです。

7曲目フォー・カールは58年3月、交通事故により31歳の若さで夭逝したピアニストのカール・パーキンスを、ベース奏者ルロイ・ヴィネガーが偲んで書いたワルツ・ナンバー。

可憐さの中に哀感をほのかに漂わせる佳曲、ここでのフィニアスはテーマでの左手の使い方がかなり支配的で、ソロに入ってからも基本的に左手はテーマを踏襲しているため、表現として強いものを感じます。

両手のユニゾン・プレイが多発されているのは何かに対する強いこだわりを感じるのですが、ここまでの表現は必要無かったとイメージしています。

とは言えアルバム中唯一の3拍子の楽曲なので、チェンジ・オブ・ペースの役割を果たしています。

8曲目カブーはボストン出身のテナー奏者、ローランド・アレキサンダーのナンバー、ここでは前曲よりも一層オクターヴ・ユニゾンを駆使し、強力なラインを繰り出します。

レコードのB面のジョーンズ、ヘイスのリズム隊との演奏は、A面よりも良く言えばフィニアスの個性がより出ている、端的には些かバランスを欠き、過剰さを感じさせます。

チェンバースとフィリー・ジョーのリズムセクションとは格が異なり、共演者のプレイに物足りなさを感じたフィニアスが隙間を埋めるべく頑張りすぎたのでは、と想像しています。