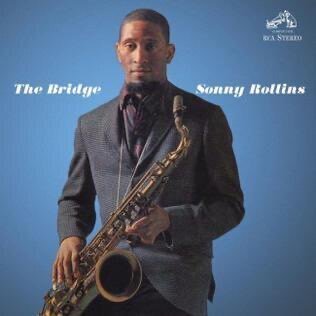

ザ・ブリッジ/ソニー・ロリンズ

テナーサックス奏者ソニー・ロリンズ62年録音リリースのリーダー作『ザ・ブリッジ』を取り上げましょう。

録音:1962年1月30日、2月13、14日

スタジオ:RCAヴィクター・スタジオ、ニューヨーク

エンジニア:レイ・ホール

プロデューサー:ボブ・プリンス

レーベル:RCAヴィクター

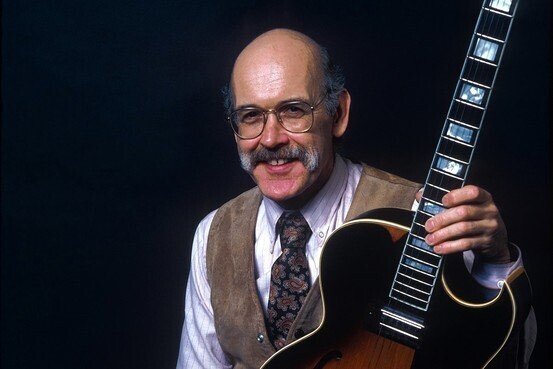

(ts)ソニー・ロリンズ (g)ジム・ホール (b)ボブ・クランショウ (ds)ベン・ライリー、ハリー "H.T." ソーンダース

(1)ウイズアウト・ア・ソング (2)ホエア・アー・ユー (3)ジョン・S (4)ザ・ブリッジ (5)ゴッド・ブレス・ザ・チャイルド (6)ユー・ドゥ・サムシング・トゥ・ミー

1950年代後半、モダンジャズ最盛期に華々しくもクリエイティヴな音楽活動によりシーンにその名を轟かせ、リーダー作、サイドマンいずれに於いてもジャズ史に燦然と輝く数々の名盤、名演奏を残したソニー・ロリンズ、その名はテナーサックス奏者の代名詞となりました。

それは56年録音のリーダー作にしてモダンジャズのエヴァーグリーン『サキソフォン・コロッサス』の風格ある名演奏に負うところが大です。

『サキソフォンの巨人』とは言い得て妙、アルバムの素晴らしい出来栄えとロリンズの存在感ならでは、これだけの大風呂敷を広げても全く違和感の無いのネーミングです。レーベル、プロデューサーの大英断に拍手を送りましょう。

ベン・ウェブスターの53年作品『キング・オブ・ザ・テナーズ』もウェブスターならではのタイトル、こちらもリーダーの佇まいに相応しいネーミング、そして内容です。

ロリンズの豪放磊落かつ繊細なプレイスタイルは、テナーサックスを吹くために生まれてきたかの資質を持ち、その極上の音色、ずば抜けたタイム感、メロディセンス、ニュアンス付け、インプロヴィゼーション構築の自在性とバランス感、またいかなるシチュエーションに於いても自己の音楽性を発揮し、サイドマンとしてのプレイ下でもリーダーの音楽性を決して邪魔する事なく、寧ろ引き立てる術を本能的に身に付けた演奏技法を確認する事が出来ます。

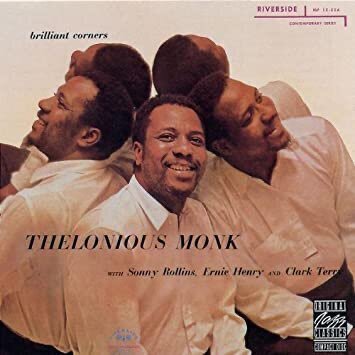

それはセロニアス・モンクの代表作『ブリリアント・コーナーズ』での演奏に顕著に表れています。

ニューヨーク、ハーレムの中心で生まれ育ったロリンズ、幼馴染みのジャッキー・マクリーンやケニー・ドリューらと10代からバンド活動を行いました。尊敬するコールマン・ホーキンスも近所に住んでいて、彼のサインを貰いに自宅まで押し掛けたと言う話が残されています。

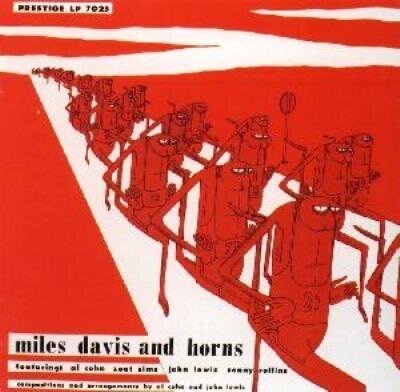

恵まれた音楽環境で少年時代を過ごし、米国の子供達がバスケットボールやサッカー、野球に興じるように、ジャズをスポーツ感覚でプレイしたのでしょう、早くからその才能を開花させ、19歳の頃にはその名声がマイルス・デイヴィスの元にまで伝わっていました。マイルスは若きロリンズを起用し(とは言えマイルスと年齢は然程変わらず4歳年下)、51年1月に『マイルス・デイヴィス・アンド・ホーンズ』をレコーディングします。

ロリンズは若干20歳とは思えない風格のある、後年に通じる堂々としたプレイを聴かせています。

敬愛するチャーリー・パーカーが常用していたために、いやパーカーに限らず、50年代は多くのジャズミュージシャンが麻薬を常用しており、特に罪悪感は無かったのかも知れません、多分に漏れずロリンズもドラッグ禍に染まります。

50年代初頭に彼はヘロインを購入するために何と武装強盗まで行い、逮捕されます。

ニューヨーク州ブロンクスにあるライカーズ刑務所で10ヶ月を過ごし、その後仮釈放されました。

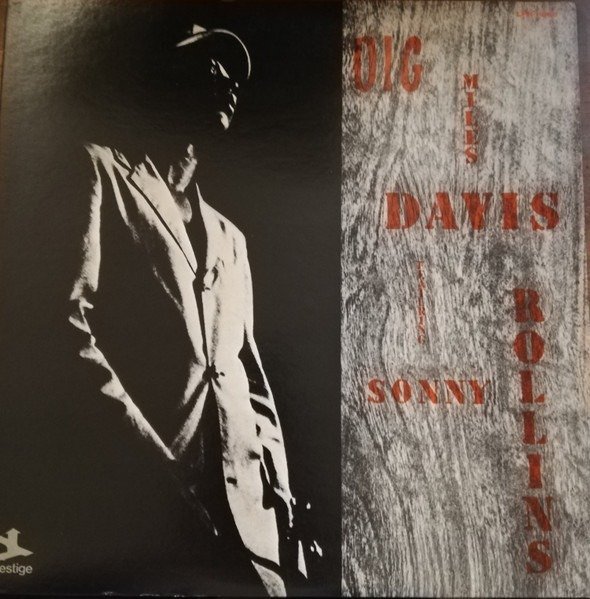

直後に録音されたのが上記の作品、そして51年10月にはマイルス初期の代表作『ディグ』に参加し、マクリーン共々存在感を決定付ける演奏を繰り広げます。

翌52年にドラッグ禍が再発、仮釈放条件に違反し再び塀の中に舞い戻ります。

確かにこの頃はレコーディングもなく、ロリンズの演奏活動は低迷していましたが、この後一念発起しました。54年には麻薬癖を断つために音楽活動を全て停止し、自ら志願してケンタッキー州レキシントン連邦医療センターで治療プログラムを受け、クリーンな身となります。

その後はシカゴでタイプライター修理工場などの労働者として計1年余りを過ごします。後年にも通じる、自己を見つめ直す生活を送っていたのでしょう、ここでもロリンズらしさを物語っています。

翌55年11月名門バンド、クリフォード・ブラウン=マックス・ローチ・クインテットのメンバーとして演奏活動を再開、ローチの助言もありリーダーとしても再び始動、その助言者をメンバーに迎え名盤『サキソフォン・コロッサス』をレコーディングします。

麻薬禍で生活や人生が破綻するミュージシャンは数知れず、若くしてヘロインの過剰摂取が原因で亡くなった仲間を大勢見ていたでしょうし、クリーンな生活無しには健全な音楽生活を行う事は困難とも痛感したのでしょう。

ロリンズの社会更生には、彼のようなナイーヴでデリケートなミュージシャンならではの水面下での心の動き、意思決定を十分に思い浮かべることが出来ます。

同様に50年代中頃から華々しい活躍ぶりを見せた文字通りベース・オン・トップ、Mr. P. C.、ベース奏者ポール・チェンバースのプレイの素晴らしさはコントラバスを操る技能、ビート感、グルーヴ感、またリーダーの音楽性に常に100%合わす事の出来る自在性から、50年代はあらゆるジャズミュージシャンと共演可能なファースト・コール・ベーシストとして君臨しました。

実はチェンバース、麻薬常習に加え過度の飲酒を行い、レコーディングやあらゆるギグを酩酊状態でプレイしていました。

そのような状態でも50年代にあれだけ多くの名演奏を残した事に驚きを隠せません。しかも彼のベースプレイには所謂リックのような定型がなく、バッキングの際のウォーキングベースでさえも、インプロヴィゼーションの如く毎回新鮮でメロディアスなラインを刻みます。天才的ベーシストと言えるでしょう。

チェンバースの演奏を気に入ってメンバーに迎えていたマイルスは、その後60年代に入りロン・カーターを起用します。

何かで読んだ事があるのですが、プレイはカーターよりもチェンバースの方が素晴らしいのだけれど、何しろチェンバースは時間にルーズだったので使えなかった、のようなマイルスの発言だったと思います。

補足すれば62年頃からマイルスバンドのサウンドがモーダルな方向に向かったのもあるでしょう、チェンバースのプレイは只管ハードバップの範疇にありました。

ドラッグやアルコールの過剰摂取は生活のリズムを確実に破壊します。チェンバースの驚異的な体力に起因するアクティヴな活動にひたすら感心しつつ、彼はドラッグ使用で逮捕されたことが無いと言う事実があります。

アルコールやヘロインという石炭を大量に焚べながら全力で突っ走るベース機関車ポール・チェンバース号は、逮捕〜入牢という緊急停車を一度も経験しなかったためにひたすら猪突猛進を続け、内燃機関の崩壊を起こし僅か33歳で逝去しました。

ロリンズの2度に及ぶ塀の中での生活は、結果更生に繋がりました。

紆余曲折を経た彼の人生は良い方に向かい、生涯充実した音楽生活を送り、間も無く93歳の現在は引退という形ですが平穏無事に余生を送っています。

若い頃にドラッグに染まったジャズマンは、加齢と共に身体にツケが現れその生涯を短命に終わらせる場合が多いのですが、ロリンズは比較的早く薬禍から脱出したからでしょう、今でも元気にジャズの語り部としてシーンに登場します。彼にはいつまでも元気でいて欲しいです。

閑話休題、『サキコロ』以降のロリンズは順調にアルバムをリリースし続けます。

『ウェイ・アウト・ウエスト』『ソニー・ロリンズ Vol. 2』『ザ・サウンド・オブ・ソニー』『ニュークス・タイム』『ア・ナイト・アット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガード』『フリーダム・スイート』『コンテンポラリー・リーダーズ』『セント・トーマス(イン・ストックホルム, 1959)』、いずれの作品でもロリンズの名演奏、華麗なブロウを堪能出来ます。因みにこれら全作品は私のフェイヴァリット、未だに愛聴しています。

クリーンさに由来する音楽的な充実振り、迷いのない悟りの境地の連作と言えましょう。

ところで音楽的成長はロリンズ一人だけに留まりません。ハードバップ自体が形を変えようとする動きを見せ始め、その事はミュージシャンのプレイに顕著に表れました。

ライヴァルであるジョン・コルトレーンの目を見張るほどの急成長ぶり、具体的には59年録音アルバム59年『ジャイアント・ステップス』で一つのピークに到達します。

マイルス・デイヴィスもターニングポイントを迎え、同年録音の代表作『カインド・オブ・ブルー』を発表し、高らかにモーダル宣言を行います。

ジャズ界の革新児オーネット・コールマンは同様に59年録音作品『ザ・シェイプ・オブ・ジャズ・トゥ・カム』で、ニュージャズの存在感を強烈にアピールします。

いずれもがハードバップの枠を遥かに超えたそれまでに無い表現を湛えた名演奏にして問題作、ジャズという音楽に潜在する猛烈なエネルギーを感じます。

ロリンズ自身は間違いなくハードバップ・スタイルの頂点に君臨していました。作品を重ねる毎にその表現法を洗練させ、誰も成し得なかった高みに向かっていましたが、それはあくまで既存のスタイルの延長線上に位置します。

万人の才能では足元に及ばない程の表現行為を行うロリンズ、実は最も本人が納得出来ない、プレイに於けるフラストレーションがあったのでしょう。

新たなジャズのムーヴメント出現への畏敬の念も含んだある種の挫折感も混在し、スタジオ録音作では『コンテンポラリー・リーダーズ』、後年発掘されたライヴ盤『セント・トーマス(イン・ストックホルム, 1959)』が文字通り50年代最後の演奏となり、自分を見つめ直すために演奏を再び中断し、シーンから遠ざかります。

ロリンズは当時人気絶頂を誇り、雑誌ダウンビートの最優秀新人賞で1位を獲得しましたが、自分自身に鑑みてもミュージシャンは音楽家として存在する以上、人気投票での評価を意に介する事はありませんし、そのために行動が左右される事例は存在しません。

その間に彼の自宅に程近いニューヨーク、ロウアー・イースト・サイドに掛かるウィリアムズバーグ橋の袂でほとんど毎日、一日15から16時間に及ぶ事もあったそうですが、59年の夏から61年の終わりまで、ひとりテナーサックスの練習に励みます。

その後ロリンズは意を決してシーンへのカムバックを図り、翌62年1, 2月に作品『ザ・ブリッジ』のレコーディングに臨みます。

復帰直後のプレイとなりますが、話題性をキャッチしたレコード会社の方針もあった模様です。

編成はギター、ベース、ドラムとのカルテット、ギタリストにはジム・ホール、ベーシストはボブ・クランショウ、ドラマーにはベン・ライリーを迎えました。

ピアニストを起用せずギターに伴奏を任せたのは、ピアノほどにギターのコード感に制約が無いためと言われています。特にホールの持つサウンドにはロリンズのインプロヴィゼーションを自在性を与え、活性化させていると感じます。

50年代にはコードレスのテナートリオで何作もアルバムを録音しているほどのロリンズ、コード感やサウンドには人一倍敏感なテナー奏者です。

因みにジョン・コルトレーンもピアニストの伴奏に対する要求が多く、彼の指示に従い、コルトレーンのソロ中ピアノを弾く手をずっと休め、ピアノ椅子に只管座り続けるマッコイ・タイナーの姿がありました。

クランショウは生涯ロリンズの伴奏者を務めます。堅実にしてセンスが良くオントップなビート感、ロリンズの求める音楽性を常に提供出来るベーシストです。

スタジオミュージシャンとしてもブルーノート・レーベルの作品の多くに参加しました。

ひょっとしたら最初はチェンバースに白羽の矢が立ったかも知れません、ロリンズのオリジナルにチェンバースに捧げたナンバー、ポールズ・パル=ロリンズ自身、があるほど彼のお気に入りベーシストだったからです。前述の内燃機関の崩壊が関係して採用を見送ったように思います。

クランショウはキャリア途中から腰を悪くしてコントラバスを演奏することが困難になり、エレクトリック・ベースに持ち替えましたが、基本的なビート感は全く同一でした。

ライリーのドラミングはレスポンスの良さと、タイトで確実にグルーヴし、尚且つ包容力を持ち合わせたセンスの良さが特徴的です。セロニアス・モンクのカルテットでも演奏できる柔軟性も内包しています。

それでは収録曲に触れて行きましょう。

1曲目ウイズアウト・ア・ソング、オープニングに相応しい華やかなスタンダードナンバー、ジョー・ヘンダーソン、フレディ・ハバード、エディ・ダニエルズらにも取り上げられました。

イントロ無しにロリンズのアウフタクトのメロディから始まります。

50年代の彼の音色とは明らかに趣が異なります。まずは使用楽器をご紹介しましょう。

楽器本体はセルマー社マークⅥ、マウスピースが同じくセルマー・ハードラバー、エア・フロウ・モデル、1940年代のマウスピースでSBAモデルとも呼ばれています。

オープニングは狭いものだけがカタログに掲載されていますが、ロリンズは50年代オットー・リンク社のメタル、ダブル・リング・モデルの10番を使用していたので恐らく同様の広いオープニングでの吹奏、特注かリフェイサーにオープニングを広げて貰った個体を使用していたように思います。

オットー・リンクとは異なり内部形状を狭く設計してあるために、独特の濃密度サウンドが特徴です。

本作以降ベルグ・ラーセンやジェフ・ロートンのメタル、若しくはラバーのマウスピースを使いましたが、こちらも濃密度系の鳴り方が特徴です。60年代以降の彼のサウンドの特徴音ですが、個人的にはオットー・リンク・メタルのナチュラルなサウンドに惹かれます。

使用リードは不明ですが後にラ・ヴォーズ、ミディアムやフレデリック・ヘムケの2番を使用しているので、この近辺のリードであると推測できます。

極太感はそのままに、ざらざらとした質感がより個性を表現しています。

テーマ時にメロディの合間で繰り出されるホールのコードワークの妙、ギター奏者とは殆ど共演の機会が無く50年代には聴かれなかったサウンド、こちらは新生ロリンズを如実に表現しています。

タイム感の素晴らしさ、テーマのモチーフを用いつつ巧みに意外性のあるラインを挿入し、場を活性化する様は基本的に50年代と変化は無いように感じます。

続くクランショウのソロ、サポート時のオントップさはそのままに、良く歌うメロディアスなラインの連続に音楽的な暖かさが表出、彼の人柄が滲み出ていると感じます。

ベースソロ中にギターとテナーのユニゾンでメロディに基づいたバックリフが奏でられます。ホールのバッキング、ライリーが只管キープするブラシワークのスイング感、いずれにも鼻唄的な小粋さを感じます。

ホールのソロには押し付けがましさが一切無い脱力感を感じますが、8分音符のタイムがロリンズよりもやや前に位置しています。

その後予め決めてあったのでしょう、テンポがなくなりルパートでメロディフェイクが行われます。朗々とテナーの全音域を駆使してプレイされますが、ここで一つ気になるのが低音域でのサブトーン使用が行われていない点です。

50年代は権化の如き豊かなサブトーン・プレイで音色のヴァリエーションを楽しませてくれました。

些か専門的な話ですが、セルマーのハードラバー・マウスピースはサブトーン奏が難しい傾向にあります。元がクラシック用マウスピースだからでしょうか、クラシックにはサブトーンと言う概念はありませんから。

同じくセルマー・ハードラバー・ユーザーのジョー・ヘンダーソン、生涯彼は一切サブトーンを用いずリアルトーンでプレイしていた事も、偶々ではなさそうです。

アテンポで後半のテーマが演奏され、エンディングは再びルパートで演奏されますが、その際のホールのコードサウンドに知的センスを感じ、そこに随時臨機応変に反応するロリンズの巧みさにも驚かされます。

2曲目ホエア・アー・ユーはジミー・マクヒュー作のバラード、小唄の選曲センスはロリンズの変わらぬ個性の一つです。

こちらも1曲目同様アウフタクトからメロディが始まり、とつとつとしたプレイには比較的大きな音量感が感じられます。ヴィブラートやメロディ語尾の処理には以前からの、味のあるニュアンスが用いられます。

他のテナー奏者にはない音色の太さと味わいがロリンズの持ち味だと理解しています。50年代はストレートな音色で全く十分に自身の魅力を表現出来ていたロリンズ、濃密度系の鳴り方が加わると一層の個性表出にはなりますが、かなりくどさが目立つと感じます。

テーマ後ギターソロへ、端正なピッキングと音の選択のセンスに惹かれます。その後ルパートになり、テナーとギター中心で演奏されますが、ライリーがシンバルでカラーリングを施しつつアテンポへ、ロリンズはベンドも用いつつのメロディ奏、違ったテイストを感じました。

3曲目ジョン・Sはロリンズのオリジナル、音楽評論家のジョン・S・ウィルソンに捧げられたナンバーです。彼はニューヨーク・タイムスにジャズに限らず、ありとあらゆるジャンルの音楽評論を寄稿していました。

浮遊感のある印象的なテーマはメロディの断片を各々ユニゾンしつつ、結果的にアップスイングに移行します。

クランショウのベースがバンドの要となり、ロリンズのグルーヴを的確なものにしています。

ロリンズのテーマ・フラグメントの使い方、モチーフの発展のさせ方に50年代とは異なるテイストを聴き取れますが、それは共演者のサウンド、アプローチゆえとも感じられます。

続くホールのソロはロリンズとのタイム感のポイント違いを感じますが、リズム隊の巧みさにサポートされ、短めに終えた後はドラムと4小節交換が行われます。

その後徐に冒頭のテーマが同じフォームでプレイされFineを迎えます。

4曲目表題曲ザ・ブリッジ、こちらもロリンズのオリジナルでハードなコンセプトを感じるナンバーです。2年以上に及んだ橋の上での日々の練習をイメージしたのでしょうか。

前曲よりもさらに速いテンポのスイング・ナンバー、フォームとしてはロリンズ作のオレオと同じ32小節から成るリズム・チェンジです。テーマは同様にフラグメントを組み合わせたかの、インプロヴィゼーションの素材として機能しています。

ロリンズはソロ開始時からアグレッシヴに攻めていますが、リズム隊とはあまり有機的に絡み合っていません。アップテンポを難なくこなすクランショウが孤軍奮闘してバンドサウンドを表現しようとしますが、ホールとライリーはリーダーの猛烈なアプローチに対し、どちらかと言えば成す術もなく、取り敢えずリズムキープを優先しているように感じます。それにしても緩やかに、次第にテンポは遅くなっていますが。

本作録音がロリンズの復帰直後で、メンバーとのコミュニケーションが良好では無く、また音楽的方向性のディスカッションも然程行われなかったように感じます。

続くホールのソロもロリンズのコンセプトとは異なり、穏やかな表現に終始しています。

その後クランショウのソロへ、彼の猛烈なビート感を再認識させられました。

ライリーのソロはフィリー・ジョー・ジョーンズのテイストをベースに行われ、ラストテーマに向かいます。

5曲目ゴッド・ブレス・ザ・チャイルドはビリー・ホリデイの名唱でお馴染み、本作白眉の演奏です。

この曲のみドラマーがハリー "H.T." ソーンダースに替わります。

クランショウの重厚で巧みなベースソロから始まり、テナーが朗々とメロディを奏で、ソーンダースのブラシが加わります。Aメロのリピート時からギターが加わりますが、ホールの弾くコードワークの巧みさが曲調と合致し美の世界を構築します。

エラ・フィッツジェラルドの伴奏で培った技量でしょうか、ヴォーカリストのクオリティに匹敵する、いやそれ以上の説得力を持ったロリンズのバラード奏には、伴奏名人のサポートが相応しいのです。

ロリンズのハーフタンギングを主体に用いた一音一音の丁寧なニュアンスと、音量の大小による抑揚付け、脱力感、聴く者を美の世界に誘うべくの色気から、この曲の代表的演奏としての価値を見出す事が出来ます。

サビのコードワークを伴ったメロディはホールが担当、伴奏時には音量のバランスが取れていますが、メロディ奏ではもう少し輪郭、音量が欲しいところです。

ホールのソロには繊細なテイストの中に興味深いコードプレイが聴かれますが、ロリンズのデリケートな表現部分のギター版と言えましょう。

サビからロリンズがメロディを吹き始め、その後クランショウもアクティヴな動きを見せ、ギターとテナーのやり取りが行われ、転調しつつラストのメロディへ。

カデンツァ時ロリンズはオーヴァートーンも使い、リズム隊のリックを用いたエンディングが終止感を高めています。

6曲目ユー・ドゥ・サムシング・トゥ・ミーはコール・ポーターのナンバー、こちらにも小唄チョイスのセンスを感じます。

テナーの独奏から始まりテンポを出しながらリズムセクションを誘います。

小品特集である57年6月録音『サウンド・オブ・ソニー』での演奏カラーを感じます。

先発ホールのソロに続きアカペラでテナーソロ、ドラムとベースのプレイが一瞬続くので、恐らくロリンズが想定外にキューを出してブレークしたのでしょう、ギターの和音提示後、多分ロリンズがテナーを振り下ろしてアテンポ、テイスティにソロを継続しライリーはスティックに持ち替えます。

再びブレークが行われ、ルパートでラストテーマが演奏され、ミュージカルでの演奏のように再びテンポが無くなりルパート奏となりますが、多少のくどさを感じました。

本作は人気絶頂で音楽的にも充実していたテナー奏者が50年代末突然の雲隠れ、2年以上の隠遁生活中にニューヨークの橋の袂で猛練習を繰り広げ、その直後の復活を捉えた作品と言う事になります。

ロリンズの素晴らしさは変わらず、2年間のストイックな練習の成果の確認を含めたドキュメンタリーとして、興味深いストーリーが内包されていますが、音楽的にはメンバー内の準備の手薄さ、コミュニケーション不足を感じてしまいます。

番外編になりますが、本作録音直後の62年3月23日、評論家ラルフ・J・グリースンが司会を務める米国TV番組ジャズ・カジュアルに、レコーディングと同一メンバーで出演した映像が残されています。

ザ・ブリッジ、ゴッド・ブレス・ザ・チャイルド、次作『ホワッツ・ニュー』に収録の新曲イフ・エヴァー・アイ・ウッド・リーヴ・ユーの3曲を演奏し、司会者からのインタヴューを受け快活に話をするロリンズの勇姿が印象的ですが、ここではレコーディング時の未消化部分が嘘のような名演奏を繰り広げています。

https://www.youtube.com/watch?v=a5dR0cHAYBQ

隠遁生活中の猛練習の成果はここで明確に表れています。50年代には聴かれなかったアプローチの数々、ラインの妙、更なるフレージングのスピード感、迸る即興演奏に対する情熱、表現の多彩さ。

ロリンズの熱演ぶりに触発されたリズム隊も素晴らしいサポートを提示し、溜飲の下がる思いを抱きました。

この後のロリンズの演奏はラテンのテイストを用いながら、リズミックでワン&オンリーな音楽を展開し、「ソニー・ロリンズ・ミュージック」とでも言えるプレイを続けます。極論メンバーのプレイに関わらず、ロリンズひとりで音楽が成り立っているとも感じます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?