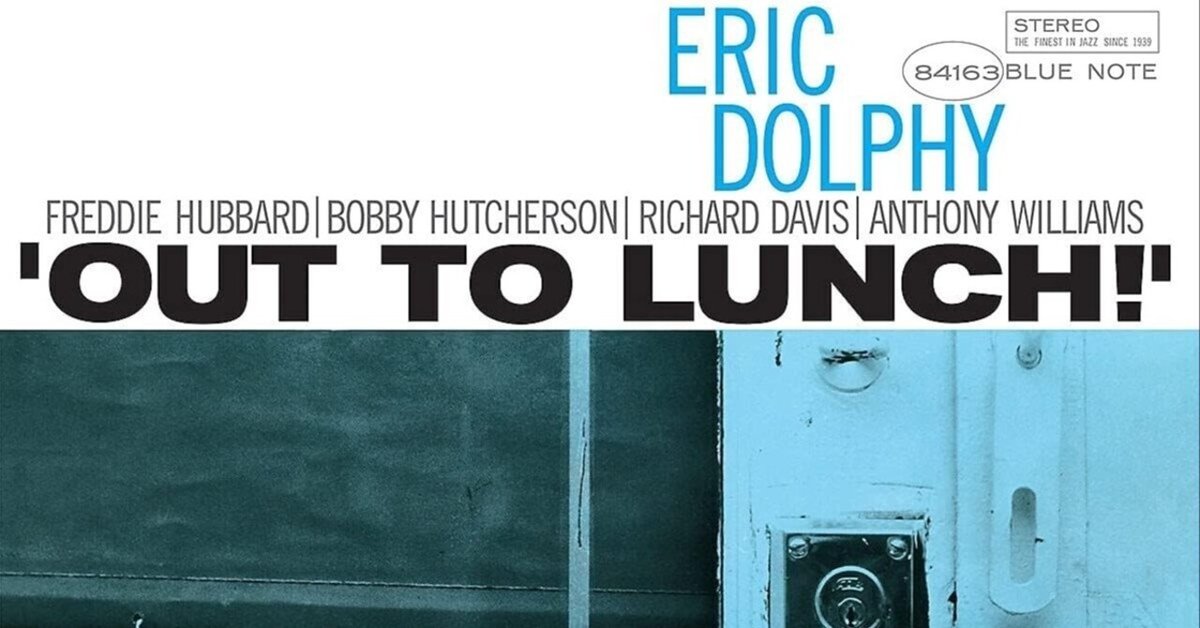

アウト・トゥ・ランチ!/エリック・ドルフィー

1964年録音エリック・ドルフィーのリーダー作『アウト・トゥ・ランチ!』を取り上げましょう。

録音:1964年2月25日

スタジオ:ヴァン・ゲルダー・スタジオ、イングルウッド・クリフス、ニュー・ジャージー

エンジニア:ルディ・ヴァン・ゲルダー

レーベル:ブルーノート BST 84163

プロデューサー:アルフレッド・ライオン

(as, fl, b-cl)エリック・ドルフィー (tp)フレディ・ハバード (vib)ボビー・ハッチャーソン (b)リチャード・デイヴィス (ds)トニー・ウィリアムス

(1)ハット・アンド・ビアード (2)サムシング・スイート、サムシング・テンダー (3)ガッゼローニ (4)アウト・トゥ・ランチ (5)ストレイト・アップ・アンド・ダウン

本作は夭逝した天才ジャズ・ミュージシャン、エリック・ドルフィーが米国でレコーディングした最後のリーダー作品、没後にリリースされました。

64年6月27日ドイツ、西ベルリンのコンサート最中に糖尿病の発作で倒れ救急搬送されましたが、医師の誤診により適切な処置を受けられず、2日後の29日に心臓発作で逝去します。

アルバム・ジャケットにはドルフィーが昼休み後に二度と戻らない事が暗示されています。これは彼の死後にデザインされたのか、タイトルがタイトルだけに存命中に仕上がっていたのか、興味は尽きません。

音楽的に不遇だった50年代にはドルフィー目立った活動が無く、彼の個性を発揮したレコーディングも全く残されていません。

唯一とも言えるシーンへの登場は、58年にドラマー、チコ・ハミルトン・バンドに参加し、映画『真夏の夜のジャズ』のワン・シーンにて、ハミルトン・バンドでフルートを演奏する姿を確認出来ます。

その後59年12月、以降演奏活動を共にするチャールズ・ミンガスのグループに参加、同時期に自身のソロ活動も開始します。

真夏の夜のジャズにて

記念すべきドルフィーの初リーダー作『アウトワード・バウンド』が60年4月1日レコーディングされます。

CDリリースに際し、録音日に因んだエイプリル・フールと言うナンバーが未発表テイクとして追加されました。

斬新なコンセプトによるオリジナルを中心に、ジャズシーンに突如として現れた「誰でもない」「とんでもない」「有り得ない」三ないを有する自身の個性を演奏に反映させています。

いったいどの様にしてこの猛烈な演奏スタイル、一聴彼だと判断出来るプレイ、音色を獲得し、そして作曲やアレンジ能力を習得したのでしょうか。50年代の凡庸な活動からは想像つきません。

それらには宇宙や異次元からやって来たエイリアンの如き、地球上で発生したとは考えられないレヴェルの音楽性を有します。

そして既にアルトサックス、フルート、そして難易度の高い楽器バスクラリネットを全て同レヴェルの超絶クオリティで操る、マルチ・プレイヤー振りを発揮しています。

参加メンバーは本作『アウト・トゥ・ランチ!』にも参加しているフレディ・ハバード、彼はドルフィーと音楽的に密な関係が継続し、互いにサイドマン同士でも頻繁に共演します。

ヴァーサタイルなドラミングで、あらゆるスタイルのジャズプレイヤーと共演可能なロイ・ヘインズ、ピアニストはミンガス・バンドの盟友にしてストライド・ピアノからフリー・フォームまでをカヴァーするユニークなプレイスタイルの持ち主ジャキー・バイヤード、柔軟な音楽性と優れたビート感で数多くのミュージシャンと共演経験を持つベーシスト、ベン・タッカー、彼らを擁し処女作にも関わらずのオリジナリティと音楽性を発揮しています。

収録スタンダード・ナンバー、オン・グリーン・ドルフィン・ストリートに於いて、冒頭にベース・パターンをバスクラリネットの低音域でユニゾン・プレイし、同楽器の中高音域を用いてメロディ、そしてアドリブソロを演奏する発想に感動した覚えがあります。

その後コンスタントにアルバム制作を行います。そして作品を経る毎に音楽性、表現力の深まり、より明確になる個性の表出を確認する事が出来ます。

コードレス編成でロン・カーターのチェロをセカンド・ヴォイスとしてフィーチャーした第2作目60年8月録音『アウト・ゼア』、同年12月天才トランペッター、ブッカー・リトルとのコラボレーション開始作同年12月録音『ファー・クライ』、61年7月リトルやマル・ウォルドロン、リチャード・デイヴィス、エド・ブラックウェルを擁したクインテットでのライヴ・レコーディング、ここでのフロント二人の白熱のブロウにより歴史的な名演奏にまで昇華した傑作『アット・ザ・ファイヴ・スポット』とリリースします。

本作とアウトワード・バウンドの

個性的で秀逸なジャケットは

画家リチャード・”プロフェット”・ジェニングスによって

描かれました。

/エリック・ドルフィー

彼のプレイを眺めた場合、超個性的な演奏者であるにも関わらず、サイドマンとしての活躍ぶりにも目覚ましいものが見られます。

スタジオ・ミュージシャンとしても演奏出来る読譜力を有し、様々なスタイルに適応する柔軟性、結果的にその場をドルフィー色に染めてしまうものの、リーダーの音楽性に確実なスパイスを投じるプレイ、これらを携えながら多くのミュージシャン達と共演を重ねます。

60年12月には2作がレコーディングされています。オーネット・コールマンの代表作にして、以降のジャズシーンを語る上で欠かす事の出来ないアルバム、ステレオ録音の左右両チャンネル各々にコードレス・カルテットを配したユニークな編成、ドルフィーはバスクラリネットを用いて、オーネットの唱えるコンセプト(後年ハーモロディクス理論として結実します)をバックアップした名盤『フリー・ジャズ』。

そしてミンガスの音楽性を踏まえ、確実にサポートしながら、自身の個性を遺憾無く表出する、とりわけ収録曲「フォーバス知事の寓話」でのアルトサックス・プレイは特筆すべきです。

ここで行われる楽器を用いて、まるで”会話をしているかの”、”当該政治家の行いに対しアイロニーを含ませ徹底的に揶揄するかの”、演奏が圧倒的な説得力を持つ『ミンガス・プレゼンツ・ミンガス』。メンバーによる寸劇の如きパフォーマンスも注目に値します。

鬼才ジョージ・ラッセルのアルバムに客演し、ラッセルの音楽理論(リィディアン・クロマチック・コンセプト)に則りつつ壮絶なブロウを展開、あらゆるインプロヴァイザーを圧倒するかの61年5月録音『エズセティックス』。

ジョン・コルトレーンとのコラボレーションの始まりで、ドルフィーが大編成のオーケストレーションも手掛けた61年6月録音『アフリカ/ブラス』。

以上がドルフィー存命中に発表されたリーダー、サイドマン作品の主要なところです。そして彼の場合は死後に発表されたレコーディングが膨大に存在し、尚且つそれらの殆どが傾聴に値するのです。その事に驚きを隠せず、彼の才能の迸りを痛感します。

存命していればどれだけの音楽活動、斬新な表現を展開したか、そしてジャズ界に貢献し歴史をも変えたに違いないでしょう。つくづく彼の逝去の無念さを感じてしまいます。

本作『アウト・トゥ・ランチ!』はドルフィーが逝去した2ヶ月後、64年8月にブルーノート・レーベルからリリースされました。弔いの形として発表されたわけではなく、 恐らくレーベル移籍第一弾として制作されたと推測出来ます。

いずれにせよ高評価を得た本作、ドルフィー存命であれば間違いなくその後の音楽活動へ弾みをつけたと思います。

同時にレーベル・プロデューサー、アルフレッド・ライオンの加護により、続々と優れた作品が制作された事を充分に想像出来、こちらでも胸がワクワクしてしまいます。

それでは演奏内容に触れて行く事にしましょう。全曲ドルフィーのオリジナル・ナンバーです。

参加メンバーは前述のフレディ・ハバード、ヴィブラフォン奏者ボビー・ハッチャーソン、ベース奏者リチャード・デイヴィス、ドラマー、トニー・ウィリアムス。

作品の概要についてはじめに述べておきたいのは、ここで行われている音楽が、楽曲を元に各々の奏者がインプロヴィゼーションを行い、インタープレイを繰り広げる従来の手法とは異なる、ドルフィーの楽曲を一つの作品として表現するための、手段としてインプロヴィゼーションが存在する点です。

アドリブソロが楽曲を彩り、時として曲の枠組みを超えんばかりのインタープレイがジャズ表現の一つの要素です。

『アウト・トゥ・ランチ』収録曲は全曲ドルフィーのコンポジショニングの集大成として存在します。楽曲自体がジャズの範疇から飛び出そうとするエネルギーを強く内包するので、演奏者は曲の中に留まりながら表現の歯車としてワークする必要があります。

ドルフィー自身どの程度まで考えて楽曲のコンセプトを設定したのかは分かりませんが、あまりに卓越した内容であるため、曲自体が適宜演奏者に表現方法を要求しているように感じます。

オーディエンスは基本的に本作の演奏をどのように楽しむか、受け入れるか個人に委ねられていますが、もちろん名プレイヤーばかりの演奏、各人のソロやレスポンスを随意に堪能すれば良いのですが、本作に於いてはプレイ中に精鋭たちがどの様にドルフィー・ミュージックに貢献しているかを、イメージしながら聴くべきであると感じています。

1曲目ハット・アンド・ビアード、日本語で「帽子とあごひげ」とはピアニスト、セロニアス・モンクのトレードマークのこと、モンクの作る楽曲をイメージしながらア・ラ・ドルフィーを表現した大変ユニークなナンバーです。

演奏冒頭に緊張感ある管楽器のハーモニーがプレイされ、ベースとドラムによるリズムが繰り出されます。

以前から感じるのですが、トニー・ウィリアムスが叩くシンバル・レガートの音色は他のプレイヤーと異なり、シャープにしてエッジ感があり、豊富に倍音を含みます。奏法にも由来するのでしょうが、使用しているK・ジルジャン・シンバル自体の個体クオリティがずば抜けているように推測しています。

幾分デイヴィスのベース・ウォーキングがシンバル・レガートよりも後ろに位置します。マイルス・デイヴィス・クインテットでのロン・カーターとのコンビネーションにも、時に似たようなスタンスを見出せます。

ホーン・アンサンブルに対しヴィブラフォンの打鍵がコール・アンド・レスポンスとしてワークします。トニーが2, 4拍や裏の音符、弱拍に対しパーカッシヴにアクセントを入れます。こちらはトニー自身の発案ではないでしょうか。

ベースとバスクラリネットのユニゾンが演奏されますがドルフィは途中からハーモニーにも回ります。

ドラムがディミニエンドしベースとバスクラリネットがビートを刻み、今度はヴィブラフォンとベースがユニゾンを行います。

4拍子と5拍子が入り混じるリズムはただでさえ緊張感のあるライン、コード感を有する楽曲に、更なるテンションを加えています。

ホーンのアンサンブルによるテーマはマーチングをイメージさせます。

ドルフィーのバスクラリネットがソロの先発を務め、激しいテンションと超絶技巧、加えての豊かな音色はこの楽器のマエストロ振りを発揮します。

ソロに対するレスポンスはトニーが主導権を握りますが、デイヴィス、ハッチャーソンの反応にも楽曲のモチーフ発展させた、ユニークなアプローチを見る事が出来ます。

フレディのソロに変わります。端正にしてジャジー、ダークでブリリアントな音色を携え、本作中最も正統派たるプレイヤーとして存在します。

ドルフィーの演奏で混沌としていた場が、フレディのプレイで幾分ソリッドな状態に変化したのを確認できますが、逆にもう少しアヴァンギャルドなテイストを持ち合わせていれば尚素晴らしい、と言うのは欲張り過ぎかも知れません。

作品『アット・ザ・ファイヴ・スポット』からの流れにより本来ならブッカー・リトルをメンバーに招いたのではと考えられますが、61年10月5日、『ファイヴ・スポット』録音の3ヶ月後に、リトルは尿毒症により僅か23歳で逝去します。

トランペッターの人選にはウディ・ショウの名も候補に上がっていた筈です。前年7月録音ドルフィーのリーダー作『カンヴァセーションズ』にショウを迎えており、この時ショウは18歳、既に自己のスタイルを身に付けていますが、未だ不安定要素も認められたので、経験豊富なフレディに白羽の矢が立ったのでしょう。彼ならば間違いありませんから。

その後ハッチャーソンのソロへ、ここではデイヴィスのアルコ・プレイが新たな世界を作ります。ドルフィー、フレディ、管楽器奏者のプレイ後なので、アドリブに際しラインを用いず、パーカッシヴなアプローチ、グリッサンドを用います。ここでのトニー、デイヴィスのレスポンスが的確であるのは言うまでもありません。

また違ったカオス状態にあった音場を払拭するかのように、フロント二人が突然テーマをプレイし始めます。

当初の予定通りなのか、単にテンポが速くなっただけなのか、冒頭とはかなりテンポの変化を感じます。トニーはマイルスのバンドでも率先してオントップにプレイし、ライヴ演奏に於いては殆どの楽曲が速くなっていました。

2曲目サムシング・スイート、サムシング・テンダーはドルフィーのバスクラリネットとベースのアルコの二重奏から始まります。この時点で既にテーマを匂わしているように聴こえます。

テーマ奏はトランペットを主体とした、バスクラリネットとのアンサンブルによるもの、タイトル通り何処か甘く優しくプレイされますが、リズム隊によるカラーリングの巧みさには寧ろハードボイルドさを覚えます。

バスクラリネットのソロは音域の跳躍が巧みにして確実、時に馬の嘶きの如く吠え捲ります。

引き続きメロディがプレイされ、ドルフィーの独奏からデイヴィスのアルコが加わり、予め書かれていた長いラインをユニゾンでプレイします。ここではテンポもピッチもカッチリとは揃わず、かなり微妙な揺らぎが生じていますが、寧ろ甘く優しくサウンドしていると言えましょう。

エンディングはメンバー全員で、彼らにしては比較的しっとりと音を重ね、Fineとなります。

3曲目ガッゼローニはイタリア人クラシック・フルート奏者、セヴェリーノ・ガッゼローニに捧げられたナンバー。

ドルフィーはフルートに持ち替えてプレイします。ヴィブラフォンとのユニゾンのメロディからトランペットがアンサンブルに加わり、現代音楽的なサウンドを繰り出しますが、何と個性的な楽曲でしょうか。

ソロはフルートから。豊かな音色とイントネーション、超絶技巧のフルート奏者であったガッゼローニにトリビュートすべく、凄まじいイメージとテクニカルな奏法を駆使しプレイします。

ドルフィーはフルートをガッゼローニに師事しました。そしてアルトサックスの方はユダヤ系米国人、クラシック・サックス奏者ジョー・アラードに師事します。

同門下サックス奏者にはマイケル・ブレッカー、デイヴ・リーブマン、ボブ・バーグ、エディ・ダニエルス、ハリー・カーネイ等、錚々たる名を挙げる事が出来る、伝説的な名指導者です。

アラードは生徒の個性を徹底的に尊重してのレッスンだったので、ドルフィーを筆頭に実に多様なスタイルのプレイヤーを輩出しました。

ドルフィーが獲得した楽器のテクニックにはレジェンド・マスターの存在があった訳ですが、教える側にしてみれば、自分の門下生があそこまでのプレイを繰り広げるとは夢にも思わなかったでしょう。

トニーとデイヴィスのレスポンスが申し分なくドルフィーと絡み合い、ハッチャーソンは比較的シンプルに、ロングノートでバッキングを入れながらステイします。

フレディのソロはドルフィーに影響を受けたのでしょう、出だしからアグレッシヴさを聴かせます。

リズム隊はハーフテンポ状態を表出しながら三者三様に音を発し、フレディを鼓舞します。自由自在な発想を感じさせるアプローチです。

続いてハッチャーソンのソロです。ヴィブラフォンという楽器の特性上、音楽的に破天荒なプレイを行うのは難しいですが、楽曲に相応しいフレージングをプレイしようと言う試みが伝わります。

トニーが率先してポリリズムをプレイしますが、次第にバスドラムの連打へ、叩く箇所がスネアドラムに変わり、次第に様々なルーディメンツを繰り出します。

流れとしては自然にベースソロへ、複数の弦を同時に弾きインパクトのあるサウンドを聴かせます。

演奏中にドルフィーの合図があったのでしょうが、トニーは確認出来なかったようで、ドラムのフィルイン無しにフルートとヴィブラフォンがテーマを演奏し始めます。

テーマの2コーラス目に入り、全員が施されたリズミックなシカケをプレイし、テーマを確実に成立させ、Fineとなります。

4曲目表題曲アウト・トゥ・ランチはトニーのマーチングドラムから始まる、これまたブッ飛んだナンバー、現在に至るまで様々な音楽を聴いた耳を以ってしても新鮮に、同時に奇異に、且つユーモラスに響きます。

ソロ先発はドルフィーのアルト、こめかみの血管が切れそうな勢いのテンションでフレージングします。ドルフィーはフルート、バスクラリネット、アルトサックスの順番で楽器への力み方の度合いがアップします。

もっとも、フルートは力が入り過ぎれば音にならず、小さなエアを効果的に吹き込んで鳴らす楽器、バスクラリネットもそれに準じます。

アルトサックスの方は力んでも他の2本よりは楽器を鳴らす事が出来ますが、コントロールの難易度は上がり、ドルフィーのような特殊フレーズ、音域の急上昇下降を行うのは至難の技です。

ドルフィーのソロが終わる頃にトニーがマーチのリズムを叩き始め、フレディのソロに替わります。トニーの音量が次第に上がり、デイヴィスもアグレッシヴなアプローチを示し、それに連れて金管楽器トランペットとしては力む事は禁じ手の筈ですが、かなりの音量でアドリブを行い、集中力が削がれそうな勢いを感じます。

とは言え決してタイムが蔑ろにされる事はなく、端正なリズムをキープしながらのプレイが継続されます。

ハッチャーソンのソロへ、スペーシーな状況下で行われ、次第にトニーがカーム・ダウンし効果音的にプレイ、デイヴィスとのデュオ・カンヴァセーションで演奏が行われます。

とうとうベースの独奏になり、ピチカートを駆使し世界を構築します。

ここに至るまでの音楽的経緯は全く自然なもの、ストーリー性を感じさせます。

ドルフィーが割り入って登場し、フレーズ交換をトニーと行い始めます。トニーのフレージング開始時には一瞬の間があり、「オレの出番?」のような躊躇を感じました。フレディともフレーズ交換が行われた後、トニーのドラムソロへ、程良き所でマーチングのリズムを叩き始め、全員でラストテーマへ。歴史的な名演奏はその後意外と呆気なくFineを迎えます。

5曲目ストレイト・アップ・アンド・ダウンはドルフィー曰く、酔っ払いが真っ直ぐ上下に揺れながら歩く様をイメージして書いたナンバー、彼はここでもアルトサックスを用いて、楽器にありったけの空気を吹き込み、全くのオーヴァーブロウでプレイ、こめかみが切れるどころか、サックスが圧力で真っ二つに割れんばかりの勢いで吼え捲ります。

ここでもトニーのクリエイティヴなカラーリングには只管脱帽してしまいます。

フレディが割り込んでソロ開始、何かのスタンダードのメロディらしき物を吹きながら登場しますが、正統派トランペッターにしてみればフリー・フォームの連続で、そろそろ穏やかな歌ものをプレイしたくなったのかも知れません。

ハッチャーソンは淡々と打鍵しますが、前述の通りサムシング・ニューを行うのが難しい楽器、彼にとっては精一杯のアプローチであったと思います。