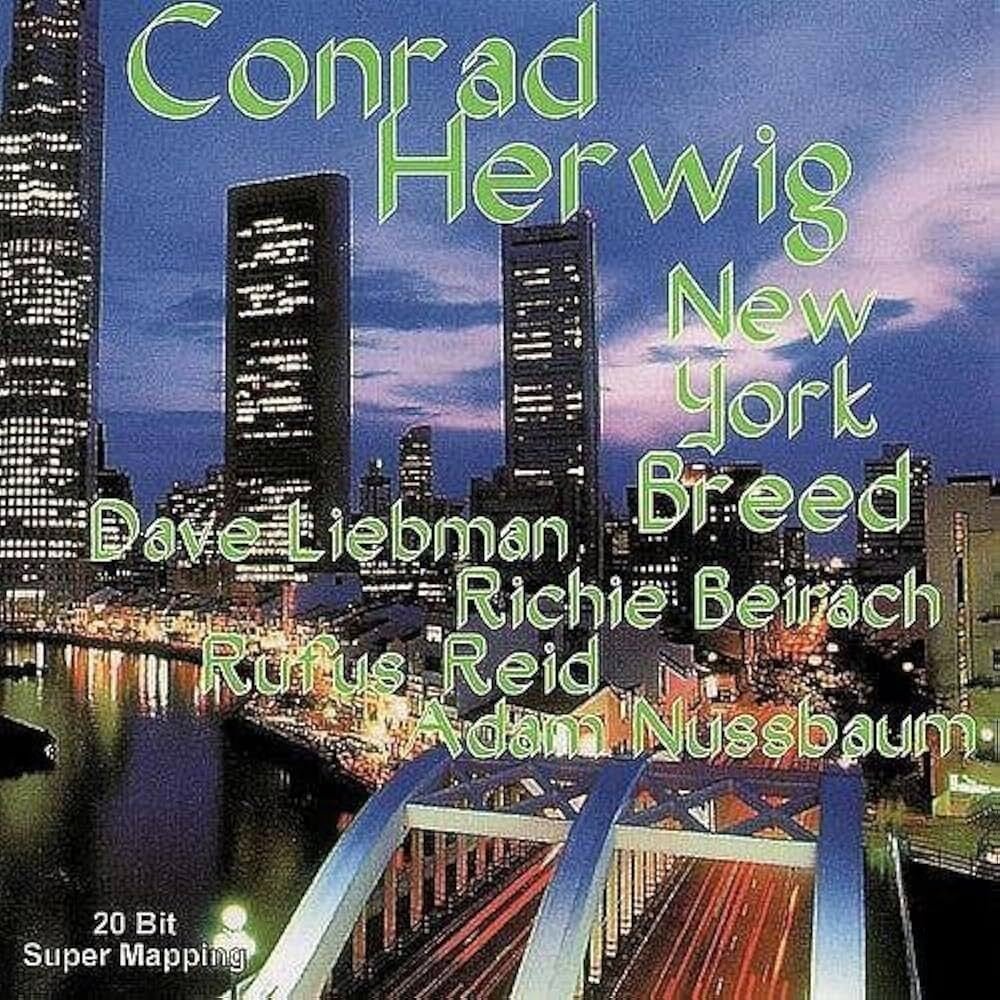

ニューヨーク・ブリード/コンラッド・ハーウィッグ

今回はトロンボーン奏者、コンラッド・ハーウィッグのリーダー作1996年1月録音『ニューヨーク・ブリード』を取り上げましょう。

録音:1996年1月4日

スタジオ:スティーヴ・デイヴィス・スタジオ、ニューヨーク

エンジニア:スティーヴ・デイヴィス

プロデューサー:ジェイミー・エイバーソルド

レーベル:ダブル・タイム・レコーズ

(tb)コンラッド・ハーウィッグ (ts, ss)デイヴ・リーブマン (p)リッチー・バイラーク (b)ルーファス・リード (ds)アダム・ナスバウム

(1)コード・モード (2)サーチ・フォー・ピース (3)カズン・マリー (4)フォー・ヘヴンズ・セイク (5)ゲートキーパー (6)40 バーズ (7)デリュージ (8)イン・ザ・ウィー・スモール・アワーズ (9)ニュー・ブリード (10)アイル・テイク・ロマンス

超絶トロンボニスト、コンラッド・ハーウィッグのオールスター・メンバーによるリーダー作です。本作録音時ハーウィッグは36歳、この中では最年少、ヴェテラン勢の胸を借りて存分に演奏した形になります。

共演メンバーはテナー、ソプラノサックスにデイヴ・リーブマン、ピアニスト、リッチー・バイラーク、ベーシスト、ルーファス・リード、ドラマーにアダム・ナスバウム。

トロンボーン、サックスによるクインテット編成、人選にはリーブマン、バイラークの人脈による寄るところが大と思われます。実際アルバムにリリカルな内容のライナーノーツをバイラークが寄稿しています。

ジャズ界で活躍するトロンボーン奏者について少し述べましょう、真っ先に挙げられる名前がJ. J. ジョンソンです。幾多の奏者の中で所謂”トロンボーンらしさ”を表出しつつのダントツ・テクニック、豪快な音色、繊細にして大胆な唄心を引っ提げてのプレイは他の追随を許さず、1940年代後半から60年代に掛けて数多くの名盤を作り、サイドマンに於いても存在感のある演奏を残しています。

J. J.の次に挙げるべきトロンボニスト、色々とご意見はあるかと思いますが、私はカーティス・フラーに一票投じたいと思います。

彼はブルーノートやサヴォイ・レーベルを中心に多くのリーダー作品を残し、そしてJ. J.よりもサイドマンとしての活躍ぶりが顕著で、名脇役を演じつつ、味わい深いプレイを残しました。

アート・ブレイキー・ジャズ・メッセンジャーズ、ベニー・ゴルソン、アート・ファーマー、そしてウディ・ショウらのアルバムで快演を聴かせます。

その後に挙げるべきトロンボーン奏者を列記しましょう。

まず時代を遡りキッド・オリー、グレン・ミラー、ジャック・ティーガーデン、トミー・ドーシーたちニューオリンズ・ジャズ、スイング・エラの奏者。

以降ではJ. J.とコンビを組んでいたカイ・ウィンディング、アル・グレイ、ジミー・ネッパー、フランク・ロソリーノ、ベニー・グリーン、スライド・ハンプトン、カール・フォンタナ、ジミー・クリーヴランド、アービー・グリーン、ジュリアン・プリースター、グラシャン・モンカーⅢ、ラズゥエル・ラッド、ウェイン・ヘンダーソン、ジョージ・ボハナン、スティーヴ・ターレ、レイ・アンダーソン、アルバート・マンゲルスドルフ、ラウル・ジ・スーザ、フレッド・ウェズリー、ロビン・ユーバンクス、ワイクリフ・ゴードン、ニルス・ラングレン、ヴァルヴ・トロンボーン奏者としてボブ・ブルックマイヤー。

彼ら個々を紹介するのはまた別の機会に譲るとして、ビッグバンドやクラシックの世界には欠かす事の出来ないトロンボニストです。人材豊富にしてシーンで活躍する奏者が多いのですが、他の管楽器奏者に比べ、ずば抜けた個性を持ち合わせる吹き手が少ないように感じます。

トロンボーンはシンプルな構造ゆえ逆に難しい楽器ですが、そんな中でサックス奏者と見紛うばかりのテクニック、センス、フレージングを持ち合わせたトロンボニストが存在します。

前述の奏者の中にも該当するプレイヤーがいますが、ビル・ワトラス、ジム・ピュー、そして本稿主人公のコンラッド・ハーウィッグです。

基本彼らは速吹きを信条とし、細かく複雑なラインをいとも容易く用い、リップコントロールの巧みさから、ニュアンス付けにも多彩さを認める事が出来ます。

トラディショナル・トロンボーン・スタイル(仮称)、代表格J. J.のブロウとは大きな違いを表出しており、J. J.やフラーのプレイを好む(どちらかと言えば伝統的な)ファンからしてみれば、「奴らは真のトロンボーン吹きではない」と酷評されます。

J. J.がジャズシーンに現れた当初はその高速フレージングをスライドに依らず、ヴァルヴでのプレイと誤解され、「ヴァルヴ・トロンボーンに非ず」とわざわざレコード・ジャケットに注釈が付いたほどです。

テクニックや表現スタイルの尺度は時代と共に変わって行きます。ハーウイッグたちの超絶プレイも現代では十分に市民権を得ていると思います。

ハーウイッグは特にテナーサックス奏者の演奏を分析、研究したフシが伺え、インプロヴィゼーション・ライン構築の手法、ストーリー展開、そして選曲やアレンジにその事が表れています。

本作ではテナーサックス・レジェンドたちの楽曲を取り上げ、リーブマンのテナーとのバトルには十分彼に対抗しうるエネルギー、パッション、テクニック、音楽性を備えています。

それでは本作の内容に触れて行く事にしましょう。

1曲目コード・モードはバイラークに捧げられたハーウィッグのナンバーです。

複雑にしてオリジナリティ溢れるコードワークを、珠玉のピアノタッチで誰よりも美しく豊かに響かせる彼は、リッチー・”ザ・コード”・バイラークと呼ばれ、タイトルはそのニックネームを拝借した形です。

ソプラノとトロンボーンによるアンサンブルが印象的なアップテンポのモーダル・ナンバー、バイラークのバッキング、ナスバウムのカラーリングが音楽的かつエイサイティングです。

イントロに於けるピアノのシンコペーションがいかにもバイラーク的、続いてメロディ間に施されるピアノ・フィルインも魅力的です。

ソロの先発がリーブマンのソプラノ、熟れ切ったトーンを有する独自のラインは猛烈なパッションを持ち、リズム隊を強力に鼓舞し、聴く者への説得力には有無を言わさぬものがあります。

引き続きバイラークのソロへ、テーマのメロディを交えながらスタート、あっという間に自己の世界を打ち立て、トリビュートされた自身の本領を発揮します。

ハーウイッグのソロへ。乱れる事を知らないテクニックによるソロは、用いる楽器が本当にトロンボーンかと、一瞬疑ってしまいます。

その後セカンドリフが演奏され、ドラムスとのトレード、さらにドラムスソロに突入します。ナスバウムはリーブマンやマイケル・ブレッカーのバンドを歴任したドラマーです。

ラストテーマへは極自然に入り、順調にエンディングを迎えます。

この曲ではリーブマン、バイラーク色が強く、リーダーの存在は限られたものになりましたが、続く2曲でトロンボーンをフィーチャーし、作品のトータルバランスを図っています。

2曲目サーチ・フォー・ピースはマッコイ・タイナー作のバラード、67年4月録音の名盤『ザ・リアル・マッコイ』に収録されています。オリジナル演奏ではジョー・ヘンダーソンがプレイし、彼のテナートーンが楽曲のダークなムードを決定付けています。

ワンホーンでプレイされ、ジョーヘン役をハーウイッグが担います。

ハーウイッグのフェイヴァリット・バラード・ナンバーの一つ、この曲には飾り付けが不要とは彼の弁です。

/マッコイ・タイナー

テーマ全体にバイラークのバッキングが濃密に行われ、些か支配的ではありますが、寧ろハーウイッグからオファーがあり、意図的に演奏されたのではと解釈しています。トロンボーンの吹くメロディラインと能弁なバッキングが有機的に絡み合っている点から推測しています。

イントロ無しでテーマが始まります。伸びる音が多いメロディに対しバイラークのリリカルにして大胆な打鍵が冴えます。

そのままトロンボーンソロへ、同時にバッキングの音数がぐっと減り場面が変わります。ナスバウム、リードのサポートがその分アクティヴになり、演奏が活性化し聴き応えに繋がります。

その後のピアノソロは一度ヴォルテージを落として開始、ハーウイッグのソロがかなりのテンションであったためですが、結果バイラークの美しいタッチを堪能出来ます。

サビからラストテーマへ、冒頭のテーマ同様ピアノのバッキングはアクティヴさを取り戻し、ラストの主題部分ではしっとり感を表しつつも打鍵の妙を継続させ、バラード奏の醍醐味を発揮します。

エンディングではトロンボーンのカデンツァが行われFineを迎えます。

3曲目カズン・マリーはジョン・コルトレーンのオリジナル、コルトレーンの代表作59年録音『ジャイアント・ステップス』収録のナンバーです。

原曲はメジャー・キーで演奏されていますが、ここではマイナー調にリハーモナイズされており、オリジナルを聴き込んだ耳にとっては不思議なムード作りを感じます。

ここでもリーブマンの抜けたワンホーンで演奏されます。フォームはFマイナーのブルース、1コーラスのイントロが演奏されてからのメロディ奏、外連味なくストレートアヘッドにプレイされ、ハーウイッグの暴れん坊ぶりにバイラークが寄り添いつつバックアップします。

バイラークのソロへ、タッチの美しさと倍音の豊富さ、魅惑の音色を湛えながらスインギーに打鍵します。リード、ナスバウムとのコンビネーションも流麗にして極まっています。

続くリードのベースソロは、アコースティックの深い響きを伴ったマエストロ振りを発揮します。その後ろ随所で行われるバイラークの短い音形によるバッキングも印象的です。

後年リーブマン、マイケル・ブレッカー、ジョー・ロヴァーノのスリー・テナーで行われたサキソフォン・サミットでも、素晴らしいベース・プレイを繰り広げました。

その後ドラムスと1コーラスのソロ交換が行われ、ラストテーマへ。ラストは最後の4小節が3度繰り返されFineです。

4曲目フォー・ヘヴンズ・セイクは通常バラードで演奏されるスタンダード・ナンバー、ここではアップテンポのラテンにアレンジされています。

コードワークにバイラークの妙味を満載させたイントロ後、まずはリーブマンがテナーサックスを用いてメロディをプレイ、ハーウイッグがオブリガートを演奏します。

サビはスイング・ビートに転じ、ハーウイッグがメロディを担当、サビ後はそのままトロンボーンがテーマを演奏し、リーブマンがアンサンブルを吹き、バランス良くテーマ・メロディを分かち合っています。

本作レコーディングの翌日1月5日、同じニューヨーク、スティーヴ・デイヴィス・スタジオにて、リーブマンが80年代初頭から封印していたテナー演奏を解禁した作品『リターン・オブ・ザ・テナー』が録音されており、一日早くテナープレイ復帰宣言を行った事になります。

/デイヴ・リーブマン

ソロはバイラークが先発、彼のアプローチの一つに主軸になる音を選択し、そこから任意に、自在にコード、ハーモニーを発展させ、自身の弾く左手の和音によりアウトした音使いを正当化させる手法があります。

ここではその妙味を発揮し壮絶な音世界をクリエートしています。他には類を見ない真のアーティストと認識しています。

ピアノソロ後はテーマ時にメロディのシェアが行われた流れに則り、トロンボーンとテナーサックスのバトルが行われます。

バトル1コーラス目は8小節、2コーラス目からは4小節交換に転じます。リズムセクションは特にバイラークの寄り添い、煽り方に目覚ましいものがあり、リード、ナスバウムたちもバトルを徹底的にサポートします。

その後ラストテーマへ、冒頭のテーマと同じメロディ分担が行われます。

エンディングにはヴァンプが施され、フロント二人が同時にインプロヴィゼーションを行いますが、リーブマンのフリーキーさが際立ち、ハーウイッグが控え目に感じてしまいます。フェードアウトによりFineとなります。

5曲目ゲートキーパーはコンラッドのオリジナル。

ポルトガル中部シントラ市、サンタマリアエサンミゲルの丘の上にある、8世紀と9世紀にムーア人によって建てられた中世の城、ムーリッシュ・キャッスルでの夕暮れの情景をイメージしたナンバーです。

「夕暮れ時に古代の城を訪れると想像してください、そこで貴方は誰に会うでしょうか?それは門番です」ライナーノーツにコンラッド自身が書いていますが、なかなか面白いイメージの持ち主のようです。

ムーディでミステリアスな曲調、イーヴン8thのリズム、リーブマンのソプラノがメロディを奏で、ハーウイッグがハーモニーを演奏します。

ソロの先発はトロンボーン、朗々と長めの音でプレイを行います。その後ろでテーマ時に吹いていたトリルをリーブマンがバックリフ状態で演奏、そのままソプラノソロに転じます。

猫の発情期の如きニュアンスを交えたフレージング、連続ダブル・タンギング、特殊奏法を用いますが何しろ音色の素晴らしさが際立ち、寧ろそちらに耳を奪われます。

バイラークがリーブマンのコンセプトをしっかりとキャプチャーしバッキングを行いますが、この辺りは二人の長年のコンビネーションが為せる技でしょう。

ピアノソロが短く行われます。こういった雰囲気のナンバーではバイラークの美的感覚が鋭く表現されます。

その後ラストテーマを迎えます。トロンボーン、ソプラノ2管のトリルはシンプルながら意外に耳新しく響き、バイラークのパーカッシヴな打鍵、リーブマンの咆哮を交えながらフェードアウトします。

6曲目40 バーズはバイラークのオリジナル、文字通り40小節構成から成リ、格好の即興演奏素材として取り上げられました。70年代に書かれましたが、本演奏が初演になります。

ソプラノとトロンボーンのユニゾンによる軽快なナンバー、途中のブレークとペダルトーンを用いたラテンパートが印象的です。

先発ソロはハーウイッグ、難易度高いコード進行を澱みなくプレイし、リーブマンに繋がります。音のエッジの立ち方がソプラノでは有り得ないレヴェルで吹奏され端正なタイムと、こめかみの血管がキレそうなテンションの高さから、迫力あるソロを展開します。

作曲者のソロは落ち着きを根底に、相反するかの如く、瞬間瞬間に閃くアイデアを確実に具現化出来る瞬発力を持ち合わせながらのもの、その後ラストテーマが演奏され軽くリタルダンドしてFineです。

7曲目デリュージはウェイン・ショーターのナンバー、64年8月録音ショーター作品『ジュジュ』収録の名曲です。

オリジナルで聴かれる冒頭の重厚なテナーメロディは演奏されず、その後のリズムセクションのイントロからスタートします。やや速めのテンポ設定、テーマで音量の強弱を徹底させているのがオリジナルとの大きな違いです。

トロンボーンからソロがスタート、大きく重厚に唄うアプローチとフレージングには好感が持てますが、ここではもう少し弾けたテイストが欲しいところです。

バイラークのソロに続きます。楽曲に対するイメージが強力にあるのでしょう、様々なアプローチの取捨選択を行いつつ打鍵しているように聴こえ、ここでは珍しく引用フレーズに、ショーター・ナンバーであるウィッチ・ハントの一節をプレイしています。

リーブマンはソロの初めから高テンション、雄叫びを上げながらのプレイにナスバウムが積極的にレスポンスし、比較的短くソロを纏めラストテーマへ。

ここでも楽曲メロディの音量強弱、ダイナミクスが美しく、印象に残ります。

8曲目イン・ザ・ウィー・スモール・アワーズはフランク・シナトラの歌唱でお馴染み、ここではピアノとトロンボーンのデュエットでプレイされます。

元々はメジャー・キーで演奏されますが、マイナー・モード部分を設け、思索的でメランコリーな雰囲気を出すべくのアレンジが施されました。

音量を抑えたトロンボーンの音色にスモーキーな成分が加味され、テナーのサブトーン的な響きを感じます。

同様にバイラークのソロも音量を抑えて打鍵し、また違った倍音成分を鳴らしています。トロンボーンソロのバッキングでも他のナンバーと異なるリリカルさを表出し、ピアニストとして懐の深さを聴かせました。

9曲目ニュー・ブリードはリーブマンのナンバー、かのエルヴィン・ジョーンズの代表作72年9月録音『ライヴ・アット・ザ・ライトハウス』収録、そこではリーブマンと盟友スティーヴ・グロスマンがツー・テナーサックスで、どこまでも熱くエグく、ホゲホゲ、バキョバキョと咆哮を交えながら、知的なバトルを繰り広げています。

本作タイトルはニュー・ブリードと本作レコーディング場所であり、彼らの活動拠点ニューヨークを掛けたもの、演奏内容の秀逸さから作品中重要な位置を占めます。

ライヴ・アット・ザ・ライトハウス

本作ではかなりテンポを速く設定しています。オリジナルではエルヴィンが全編ブラシを用いてプレイしましたが、ナスバウムは場面に即しながらブラシを基本にしつつ、スティックに度々持ち替えてプレイします。

原曲がコードレス演奏、ピアノのコードワークが加わることでサウンドが明確になり、何よりバイラークの研ぎ澄まされたハーモニー感により、別な楽曲にまで昇華しています。

テーマ奏が始まります。リーブマンのテナー音色の妙、そしてニュアンス付けには情念が込められ、本ナンバー初演以来、約四半世紀を経て音楽性が成熟し、内面から迸る芸術的表現衝動の深まりに敬服させられます。

グロスマン役のハーウィッグ、トロンボーンとテナーサックスの音域はほぼ同じです、豊かなハーモニー、アンサンブルを聴かせます。

テーマ後フロントの二人がソロを同時進行、互いを聴きながらのコール&レスポンス、若しくは付かず離れずを繰り返し、ハーウイッグ単独のソロに突入します。

端正な8分音符を携えながら、リズミックに、スピード感を保ちリズム隊と一体化しつつブロウします。

その後リーブマンが次第にソロに破り入り、ハーウイッグのプレイ終了後リーブマンの出番となりますが、今度はバイラークがリーブマンとソロを同時進行、両者自在にモノローグを述べます。

現在に至るまで半世紀以上のコラボレーションを有する彼らです、ジューイッシュならではの密度が超濃い音空間を構築します。

カンヴァセーション後バイラークはバッキングに退き、作曲者自身のソロが展開されます。フリーフォームを交えながらアグレッシヴに、バイラークのチャチャ入れが効果的にサウンドしながら程なくピアノソロへ。

ソロ中にはフロント二人がトリルを中心としたバックリフを演奏します。この時のルーファス・リードのプレイ、決して派手に自己主張を行わない彼ですが、ベーシスト冥利に尽きる、さり気ないサポートを演じます。

その後ラストテーマへ、エンディングではナスバウムのカラーリングが冴え、フェルマータを効果的に用い大団円となります。

10曲目アイル・テイク・ロマンスはハーウイッグのアレンジによるスタンダード・ナンバーですが、コルトレーンが取り上げた所謂ショウ・チューンであるマイ・フェイヴァリット・シングスやチム・チム・チェリーをコルトレーン・カルテット(65年以降のフリー・フォームに突入した)的なサウンドに編曲しました。

とりわけチム・チム・チェリーのテイストを感じます。

クインテットのパワフルな演奏は同時期のコルトレーン・バンドの雰囲気を見事に再現し、作品の最後に相応しいテイクに仕上げています。

先発リーブマンは手がつけられられない程に後期コルトレーンのテイストに染まり、フリーキーさを振り撒きます。

バイラークもコルトレーン・カルテット在籍最後期の、マッコイ・タイナー的サウンドを繰り出します。

ハーウイッグのソロもかなりアヴァンギャルドなテイストを発揮、ここでも同様にバイラークのサポートが光ります。

その後ヴァンプ部分を経てラストテーマへ、エンディングは本編のフリーフォームで燃え尽き、その余韻を楽しむかの、ゆったりとしたムードが漂います。