ブラック・ファイアー/アンドリュー・ヒル

ピアニスト、アンドリュー・ヒルの63年録音リーダー作『ブラック・ファイアー』を取り上げましょう。

録音:1963年11月8日

スタジオ:ルディ・ヴァン・ゲルダー・スタジオ、イングルウッド・クリフス

レーベル:ブルーノート

プロデューサー:アルフレッド・ライオン

p)アンドリュー・ヒル ts)ジョー・ヘンダーソン b)リチャード・デイヴィス ds)ロイ・ヘインズ

1)パンプキン 2)サブターフュージ 3)ブラック・ファイアー 4)カンターノス 5)タイアード・トレイド 6)マクニール・アイランド 7)ランド・オブ・ノッド

60年代初頭のジャズシーンに個性溢れるオリジナル、斬新な演奏スタイルを引っ提げて現れたピアニスト、アンドリュー・ヒルのリーダー2作目になります。

ブルーノート・レーベル(BN)のプロデューサー、アルフレッド・ライオンの全面的支援のもと、ヒルの楽曲を理解し、表現し得る確実なメンバー、ジョー・ヘンダーソン(ジョーヘン)、リチャード・デイヴィス、ロイ・ヘインズを集め、演奏を繰り広げています。

ピアニストの宝庫とも言える同レーベルに、新たな逸材が加わりました。

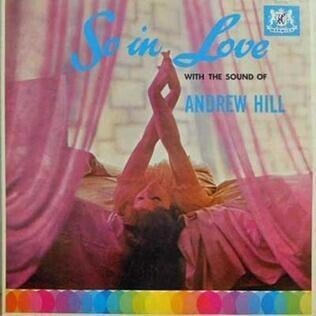

ヒルの初リーダー作59年録音『ソー・イン・ラヴ』は彼の故郷シカゴで録音されました。

ピアノトリオによりスタンダード・ナンバーを中心に演奏していますが、未だ自己のスタイルを確認するには至りません。当時のシーンに存在した多くのピアニストと同じく、バド・パウエルの流れを汲むオーソドックスなプレーヤーです。

クリアーなピアノタッチ、コードワーク、端正なリズム感から凡百のピアニストとは頭ひとつ抜けた印象を受けますが、後年の個性的な演奏とは大きな隔たりを感じます。

同様に収録のオリジナル曲にはテイストとして穏やかなものを感じ、本作『ブラック・ファイアー』での強烈なまでの独創性、ジャズのルーツに根差しつつも既成概念を破壊し、新たなサウンドを構築すべくのパッションを見出すことは出来ません。

唯一、オリジナルの「チコンガ」での恐らくヒル本人のヴォイスやベル、コンガの使用、アレンジされたフォーマットに僅かに個性を見出せます。

ヒル69年録音BN11枚目の作品『リフト・エヴリー・ヴォイス』は大胆に男女混成コーラスをフロントに用いた異色作、こちらのコンセプトの先駆けとも感じます。

同時に聴こえて来るピアノ奏でのエロール・ガーナー風の表情からは、当時彼がいわゆるホテルのラウンジ的な場所でのBGM演奏を中心にプレイしていたのでは、とも推測しています。

ジャズプレーヤーには大きく分けて二種類存在すると思います。一つは枠の中で心地良い音楽を演奏しオーディエンスに向けてプレイする、もう一つは自分の音楽を創り出し、聴衆を演奏者側に振り向かせるタイプ。

ここでのヒルの演奏は前者以外の何物でもなく、自分の音楽をとことん表現しようと言う意欲は希薄に感じます。

わずか4年後に開花する見事なまでのオリジナリティ、音楽を推進させる情熱を、ヒルは一体どの様にして獲得したのか、実に興味深いところです。

ベーシストにアート・アンサンブル・オブ・シカゴのマラカイ・フェイヴァースが参加しているのに耳目が集まりますが、彼自身も初期の演奏という事で、後に聴かれるスタイルは表現されていません。

因みにフェイヴァースとは50年代、シカゴにて互いにサイドマンで共演したアルバムが数枚残されています。

60年代に入り、ヒルはローランド・カークやヴィブラフォン奏者ウォルト・ディッカーソンと、またアルトサックス奏者ジミー・ウッズの作品でエルヴィン・ジョーンズらと共演を果たします。

この頃からプレイ・スタイルを徐々に開花させて行きます。63年9月ジョー・ヘンダーソンのBN作品『アワー・シング』に参加、ライオンの目に留まる事になります。

翌10月ハンク・モブレーのBN作品『ノー・ルーム・フォー・スクエアーズ』にも参加、そして翌11月に本作『ブラック・ファイアー』のレコーディングに至ります。

9月から行われた毎月のイングルウッド・クリフス詣り(ルディ・ヴァン・ゲルダー・スタジオの所在地)は12月にBN第2作目『スモーク・スタック』、64年1月同第3作目『ジャッジメント』、ひと月遅れ3月同第4作目『ポイント・オブ・ディパーチャー』と、レコーディングは矢継ぎ早に行われ、ライオンのヒルをバックアップする情熱、そして全作の共演者に当時の最先端を擁した事から、特別待遇を感じます。

アルバムのいずれでも、全曲ヒルのオリジナルが収録されています。現代音楽にも通じる高度な音楽性を湛えた作風には、ルーツとしてセロニアス・モンクのテイストを感じますが、そこから音楽的に進化し、細分化されたコードの使用や、リズム的にポリリズムや変拍子、拍数の異なる小節の挿入、また楽曲のパーツごとの連結に独創性を見出せます。

ホームグラウンドであるBNから後年リリースの作品も含めて、16枚のアルバムを発表しています。

ヒルのプレイ、作風に惚れ込んだプロデューサーのライオン、フランシス・ウルフは、彼をニュースターに仕立てるべく短期間に凝縮してリーダー作を制作、リリースしましたが、肝心のアルバム売上の方が芳しくなく、録音を行ったものの発売を見合わせざるを得ない事態に陥りました。

BNから多くのリーダー作を発表しているピアニストたち、ホレス・シルヴァー、ハービー・ハンコックらと比較してみると、彼らの作品はおよそコンスタントにレコーディングされ、アルバム売り上げとリリースの足並みが揃っています。

彼らの録音した作品がお蔵入りする例は殆ど存在せず、寧ろいずれもヒット・アルバムとしてチャートを賑わしました。

作品としての出来が良いのは言わずもがな、加えて収録にキャッチーな楽曲が含まれているのです。

ヒルは素晴らしい音楽性を持ち合わせているのにも関わらず、多くのオーディエンスにアピールせず、カルト的な存在であった一因として、彼の書く曲のメロディを”口ずさむ事が出来なかった”点にあると感じています。

部分的には受け入れ可能なメロディの断片は存在しますが、ひとつのストーリーとしてのメロディが大切です。

ジャズに限らず大衆に受け入れられる楽曲は、間違いなく身体に入り易く、そのメロディを歌う事が出来ます。ヒルのオリジナルにはその点を感じるのが難しいのです。

それでは収録曲について触れて行きましょう。

1曲目パンプキンはオープニングを飾るに相応しい華やかで、しかし凄まじい構成のナンバーです。

♩=270のアップテンポ・スイング・ナンバー、AABA構成のAでは8小節に毎回9拍から成る変拍子のキメが付加される構成で、8小節間はおよそDマイナーのワンコードから成るのでシンプルですが、対してキメへの対応が実に厄介なのです。

テーマ時は勿論、アドリブソロの最中にもアクセントと言うべきか、寧ろ手枷足枷と成りながら必ず通過せねばならず、楽曲の難易度を猛烈に上げています。

63年当時この様な楽曲構成のアイデアを思い付くプレーヤーは、彼の他には存在しなかったでしょう。

ヒルは流石作曲者、キメの構成、演奏方法をよく把握しており、曲が進行しても率先して9拍のキメをプレイしています。この事はまるで共演者にガイドラインを提示しているかの様です。

と言うのもリチャード・デイヴィス、ロイ・ヘインズは終始キメを探りながら、結局ヒルに合わせつつ演奏しています。

デイヴィスの方はコーラスを重ねて、キメへの解釈度合いが次第に深まりますが、ヘインズは最後まで混沌とした状態で臨んでいます。この事が演奏に一層のミステリアスさを加味させているようにも感じてなりません。

とは言えキメのアバウトさ以外は、ヘインズ極めていつものスインギーなプレイを展開しています。

我々プレーヤーサイドとしては、彼が演奏のポイントであるキメを毎回殆ど外しているにも関わらず、それ以外カラーリングやソロイストへのレスポンス、タイム・キープ等を「良くも見事に!」とクリアーしているのに、感心させられます。

ジャズ史上最もヴァーサタイルなドラマーと称される彼、変幻自在に共演者に合わせ、あらゆる楽曲に全く相応しくアプローチし、演奏を豊かにして行きます。この楽曲のドラマーは彼しか有り得なかったと思います。

実は当初フィリー・ジョー・ジョーンズがドラマーとして参加する予定だったそうです。ジョーンズのドラミングもある種のジャズには打ってつけですが、本作で彼がドラムの椅子に座ったのならば、間違いなく演奏内容が様変わりしてしまったでしょう。ヒルのBNデビューアルバムは、恐らく世に流布しなかったと思います。

収録前にメンバー同士でこの様な話し合いがあったと想像しています。

「アンドリュー、パンプキンのキメ部分が難しすぎて、我々この曲を全然演奏出来ていないんだ。こんな状態で録音しても大丈夫なのか?」「皆んな、僕が毎回しっかりキメを提示するので、ついて来てくれれば問題ないはずだ。それにキメの部分の怪しさが、この曲のポイントだと考えているんだ。寧ろしっかりと演奏しない方が曲の雰囲気にマッチしているよ。」

紆余曲折を経た演奏から炙り出すに、この様なディスカッションが見えてきます。

パンプキンとは勿論カボチャの事ですが、重要な事、場所という意味もあります。この9拍のキメを指してタイトル付けしたと捉えています。

ヒル3コーラスのソロの後、意外にもドラムソロが1コーラス、ベースのバッキングを携えて行われます。これはテナーソロへ向けての良いクッションに成りました。

その後ジョーヘンのソロが始まります。百戦錬磨の彼ですが、ここでは珍しく楽曲と格闘しています。そのためいつものタイトさは鳴りを潜め、タイムのラッシュ感は否めませんが、この曲の持つ怪しげなムードには寧ろ相応しいとさえ聴こえています。

ソロ3コーラスをプレイし、平然とラストテーマに突入します。エンディングでは9拍のキメをジョーヘンもユニゾンでプレイしますが、タイム的に些か不安定さを感じます。

CD化に際し本演奏の別テイクが収録されています。明らかにオリジナルテイクの後に演奏したのでしょう、楽曲の理解度が格段に成され、スムーズさを感じます。ヘインズも9拍のキメをかなりクリアーしており、途中のドラムソロも巧みに行われ、ジョーヘンもソロ中に引用フレーズを用いる、エンディングの9拍フレーズにユニゾンほか所々にハーモニーを交えるなど、余裕さえ感じさせますが、この曲の持つムードにはオリジナルテイクの、フレッシュで危なげな雰囲気が合致しているように聴こえます。

採用基準はここですね、プロデューサー、ライオンのセンスの良さを感じました。

2曲目サブターフュージ、テナーが抜けたトリオによる演奏です。これまた特徴的なリズムパターンから始まる、イーヴン系のリズムによるナンバー、ヘインズのドラミングによるカラーリングが効果的です。

テーマはシンプルなモチーフをキーを変えながら、呪術のように繰り返しプレイされます。

うねりながら、漂いながら、時には咆哮するが如きの打鍵を行うピアノソロは、彼のスタイルを良く表しています。

3曲目表題曲ブラック・ファイアーはワルツのリズムを用い、ジョーヘンのテナーの音色とブロウ・スタイルが合致した、何処かひょうきんさを感じさせるナンバー。1曲目に比して手枷足枷となるパートが存在しない分、ジョーヘンは実にスムーズに歌い上げています。ヒルも右手のユニークなラインに加え、左手の使い方に対旋律的なアプローチを感じます。

デイヴィスの極太なベースとヘインズのドラムとのトレードが行われ、ラストテーマに繋がります。

4曲目カンターノスはラテンを基本とし、スイングのグルーヴも持つユニークな楽曲、またフォームはしっかりと存在しつつ、テーマ部分ではプレイヤー全員が自由なアプローチを繰り広げます。これはヒルのサジェスチョンによるものでしょう。

自曲の譜面に彼は事細かく指示を書いていたと言う話を聴いたことがあります。

オリジナルに対する強力なイメージがあっての事、共演者に対して要望が多かったように感じます。

ジョーヘンがテーマのモチーフを辿りながら短くソロを取り、その後ピアノソロが始まりますが、ベースは引き続き独自なアプローチを続けます。

ピアノソロもテーマのモチーフを大切にしながらプレイし、その後はそのままベースソロ、ドラムソロと続きラストテーマを迎え、フェードアウトでFineです。

5曲目タイアード・トレイドもピアノトリオでの演奏、テーマはヒルの妖しげなテイストをこれでもか、と盛り込んでいます。デイヴィスも果敢に攻め、テーマ時のアプローチそのままに先発ソロはベース、緻密にして大胆なライン、ミステリアスさをテイストに加え、プレイします。

続くピアノソロはかなりパーカッシヴに打鍵し、アグレッシヴに自己の音楽を主張しています。振り返って、つくづく初リーダー作『ソー・イン・ラヴ』とは全くの別人振りを印象受けます。

演奏はフェイドアウトで収束に向かいますが、かなりテンポダウンしました。テーマ前のドラムソロで落ち着いてしまったようです。

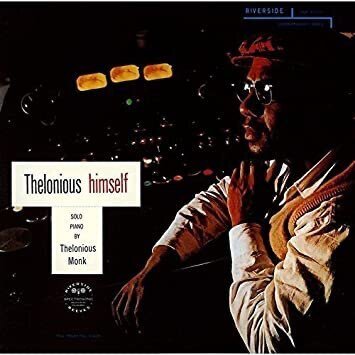

6曲目マクニール・アイランドはバラード、ここではヘインズが抜けたトリオで演奏されます。モンクの作風を継承したかのナンバーで、ヒルの伴奏、ソロもモンクのテイストを本作中最も感じさせます。

デイヴィスは終始アルコでプレイ、続くテナーのソロではデイヴィス一人を伴いプレイします。ここでのジョーヘンのスタイルは彼そのものではありますが、何処かセロニアス・モンクの作品『セロニアス・ヒムセルフ』収録の、ジョン・コルトレーンとデュオでプレイされたテイク、モンクス・ドリームを彷彿とさせます。

7曲目ラストを飾るのはランド・オブ・ノッド、ラテンのリズムとスイングが混じり合った佳曲ですが、ヒルらしくメロディを口ずさむのは難しいナンバーです。

こちらにもモンクのカラーを感じさせる要素が内包されています。

ソロの先発はデイヴィス、トリッキーな切り口で始まります。続くヒルのソロは、漆黒の世界に何者かが潜む如きのダークさを感じさせます。

ジョーヘンも自己の世界を存分に表現しつつヒルの音楽性に貢献しています。

ヘインズのプレイは一聴彼と分かる個性を発揮しつつ、いつもの不定形でクリエイティヴなソロを展開します。