サムデイ・マイ・プリンス・ウィル・カム/マイルス・デイヴィス

マイルス・デイヴィス1961年録音作品『サムデイ・マイ・プリンス・ウィル・カム』を取り上げましょう。

録音:1961年7月7, 20, 21日

スタジオ:コロムビア・30th Street・スタジオ、ニューヨーク

プロデューサー:テオ・マセロ

レーベル:コロムビア

エンジニア:フレッド・プラウト、フランク・ライコ

(tp)マイルス・デイヴィス (ts)ハンク・モブレー (ts)ジョン・コルトレーン(1, 5) (p)ウイントン・ケリー (b)ポール・チェンバース (ds)ジミー・コブ

(1)サムデイ・マイ・プリンス・ウィル・カム (2)オールド・フォークス (3)プフランシング (4)ドラッド・ドッグ (5)テオ (6)アイ・ソート・アバウト・ユー

/マイルス・デイヴィス

ジャズ界に於ける名盤、傑作、問題作を数多く発表したマイルス・デイヴィスです。彼の諸作中特に演奏クオリティとリラクゼーションのバランスが取れたアルバムが本作『サムデイ・マイ・プリンス・ウィル・カム』、様々な要素が重なった事で作品が誕生しました。

55年から活動開始したマイルス・デイヴィス・クインテット、ジョン・コルトレーン、レッド・ガーランド、ポール・チェンバース、フィリー・ジョー・ジョーンズ達当時のシーンの精鋭を擁し、多くのアルバムを制作しました。

マイルスが無名のコルトレーンを抜擢し育てあげた事で、ジャズシーンに大いに貢献したのは有名な話です。以降も原石を見つけ出し磨き上げ、多くの逸材を輩出します。

58年2月、3月に録音された『マイルストーンズ』は上記クインテットを母体に非・チャーリー・パーカー・スタイルのアルトサックス奏者、キャノンボール・アダレーが参加したセクステットによるレコーディングになります。

例えば代表的なクインテット作品『ラウンド・アバウト・ミッドナイト』のハードバップ色にキャノンボールと言う異なったスタイルを有するヴォイスを加え、分厚く充実したアンサンブル、スリリングなインプロヴィゼーションの応酬とインタープレイ、そして何より表題曲マイルストーンズでマイルスが以降トライし続けるモード指向を高らかに宣言します。

ハードバップ、従来の音楽表現スタイルからの脱却、バンドサウンドの刷新を計りたかったマイルスは、キャノンボールを加えた事で目論見を見事に成し遂げたと言えましょう。

ここにもマイルスの采配の妙を認める事が出来ます。自身の演奏スタイルは変わる事なくとも、彼の意向を汲んだメンバー個々が繰り出すサウンドが混じり合い、化学反応を起こすことで自身の音楽を創り上げて行く、以降も一貫した姿勢を感じ取る事が出来ます。

セクステットの活動はコンスタントに行われ、58年7月ニューポート・ジャズ・フェスティヴァルでの演奏を収録した『マイルス&モンク・アット・ニューポート』、同年9月ニューヨーク、プラザ・ホテルで行われたライヴ演奏『ジャズ・アット・ザ・プラザ Vol.1』、59年1, 2月のプレイを収めたブートレッグ盤等、何でもメンバーはゾクゾクする程に素晴らしいパフォーマンスを繰り広げます。特にキャノンボールとコルトレーン二人のバトルに於いて、切磋琢磨と言う言い回しが相応しい展開を確認出来ます。

/マイルス・デイヴィス

かくしてマイルスは更なるステップを目指すべく若干のメンバーチェンジを行います。ピアニストにビル・エヴァンス、ドラマーにジミー・コブを迎えモダンジャズ史上燦然と輝く傑作『カインド・オブ・ブルー』を59年3, 4月レコーディングします。

収録曲ソー・ホワットに代表される、モード手法を用いた斬新なナンバーでの演奏は、マイルス自身に留まらず、あらゆるジャズミュージシャン、いやロック、ポピュラーのシーンにまで至る、その後の方向性を決定付けたと言って過言では無いでしょう。

時代の分岐点としての59年、翌60年からのポスト・ハードバップを見据えたかのアクションはシーンのパイオニア足るマイルスの面目躍如、ジャズ界に於ける立ち位置をここに確立しました。

この作品で一つの頂点を極めましたが、常に進化するマイルス、この後も試行錯誤を繰り返し63年にピアニスト、ハービー・ハンコック、ベーシスト、ロン・カーター、ドラマー、トニー・ウイリアムスのリズム隊を擁したクインテットを始動します。ジョージ・コールマン、サム・リヴァースらテナー奏者の変遷を経て、翌64年9月に名手ウェイン・ショーターを迎え、黄金のクインテットとしてパズルのピースが全て揃うことになり、再び数々の名演奏、名盤を世に送り込みます。

マイルスは『カインド・オブ・ブルー』には1曲だけの参加であったウイントン・ケリーをピアニストとし、ドラマーはジミー・コブ、ベーシスト、ポール・チェンバース、そしてコルトレーンを片腕としたクインテット編成で60年3, 4月欧州楽旅に出ます。

その時の欧州各地での演奏を収録したアルバム、後年発掘されリリースされた形になりますが『マイルス・デイヴィス&ジョン・コルトレーン・ザ・ファイナル・ツアー』、ここではコルトレーンのプレイの壮絶さ、新たな表現を求めるが故の止まらぬ音楽衝動、独自な発想によるインプロヴィゼーションの発露、完璧なまでのコルトレーン独壇場を聴くことが出来ます。

リーダーであるマイルスはコルトレーンの好きなように、思う存分演奏させます。プライドが人一倍高い筈のマイルスですが、自身の存在感が希薄になることをひとつも厭わず、ツアー中全行程、全ステージ全てのナンバーに於いて、コルトレーンに納得の行くまでテナーサックスを吹かせます。

逆に考えればマイルスの長い音楽歴の中で、そしてもちろんジャズ史上、ここまでサイドマンに存分にプレイする事を許した例はありません。

/ザ・ファイナル・ツアー

リマスタリングの音質も素晴らしいです

マイルスの自叙伝によればこの欧州ツアーはプロデューサー、ノーマン・グランツが企画したJ.A.T.P.コンサートの一環で行われました。当初コルトレーンは行きたがらず、出発前にバンドを辞めようとしていたそうです。

以下自叙伝より抜粋、原文のまま。

そんなある晩、ウエイン・ショーターと言う男から電話がかかってきた。「テナーを探しているそうですね。(コル)トレーンが僕を推薦したようですが」。ショックだった。「自分で見つけるさ!」と言って、ガチャンと電話を切った。トレーンに会って、言ってやった。「オレに、あんなふうに電話してみろなんて、誰にも言うな。辞めたけりゃ辞めろ。でもヨーロッパから戻ってからにしたらどうだ」。このツアーはとても重要だったし、トレーンの他に曲を知ってる奴もいなかった。だから、もし辞められたら、困ったことになっただろう。

奴はヨーロッパに行くことには承知したが、ツアーの間中、ぶつぶつ文句を言いながら、いつも一人っきりになっていた。ツアーに出る前に、これが終わったら辞めると、きっぱり言い切っていた。それでも例のソプラノ・サックスをやったら(注釈:コルトレーンのソプラノサックスはマイルスが買い与えたと言われています)、すぐに夢中になって吹きはじめた。その時からオレには、これでテナー・サックスの演奏にも影響が出るだろうってことがわかっていた。もしアメリカに残ってツアーに出なかったら、彼は一生、ソプラノ・サックスを手にしていなかったかもしれない。

だから「お前は生きてる限り、オレに借りがあるんだぞ」と言って、よくからかったものだ。すると奴は、涙が出はじめるまで大笑いするから、「トレーン、これはマジだぞ」と言うと、猛烈な力でオレを抱きしめて、「マイルス、そのとおりだ」と言いつづけていた。これはずっと後の話で、ソプラノを吹いて、自分のバンドでみんなを圧倒していた頃のことだ。

ここからはあくまで私の想像です。恐らくツアー前にコルトレーンはマイルスに以下の様に提案して、承諾を得ていたのではないでしょうか。

ヨーロッパツアーでは演奏を好きにやらせて欲しい。今は自分にとって音楽的成長を遂げる大切な時期で、とことん演奏に集中したいんだ。その結果マイルスの求めるバンド・サウンドにそぐわない場面が発生するかもしれない。でも委細構わず徹底的にプレイさせてくれれば、間違いなくツアーに加わるよ。

マイルスはこのような取り決めがなければ、圧倒的なプレイで浮いているとさえ判断出来るコルトレーンの猛烈な演奏を許さなかったでしょうし、またコルトレーンもここまで徹底的にプレイしなかったと思います。

火の出るような、と言う表現が相応しいでしょう、ツアー中のコルトレーンの演奏にどのように対応すれば良いのか終始暗中模索、と言うよりも為す術もなくリズムやコード感をキープするリズム隊を尻目に、クリエイティヴさを最優先にしながら持てるテクニック、フレージング、アイデア、音楽性の試行錯誤を繰り返しつつ、欧州各地のホール空間に縦横無尽にシーツ・オブ・サウンドを放出するコルトレーン、それはそれはオーディエンスの度肝を抜くブロウの連続だったでしょう。

実際ライヴ演奏の際、オーディエンスはコルトレーンのソロ後に、誰よりも猛烈なアプローズを捧げています。

ここでの演奏が翌61年から始まり、晩年まで毎年行われたコルトレーン自身のカルテット、ないしはエリック・ドルフィーを加えたクインテットでの欧州ツアーの礎を築いたと言っても過言ではありません。

それにしてもコルトレーンが感極まり、涙ながらにマイルスを強く抱きしめ、思いっきり何度も頷いているシーンを想像するだけで、私もじ〜んと来て涙ぐんでしまいます。

マイルスとコルトレーンは同じ1926年生まれですが、コルトレーンにとってかつてのバンマスにして大恩人、一方その短期間での成長ぶり、驚異的な音楽的深度を達成したコルトレーンを、マイルスは一目も二目も置いていたことでしょう。

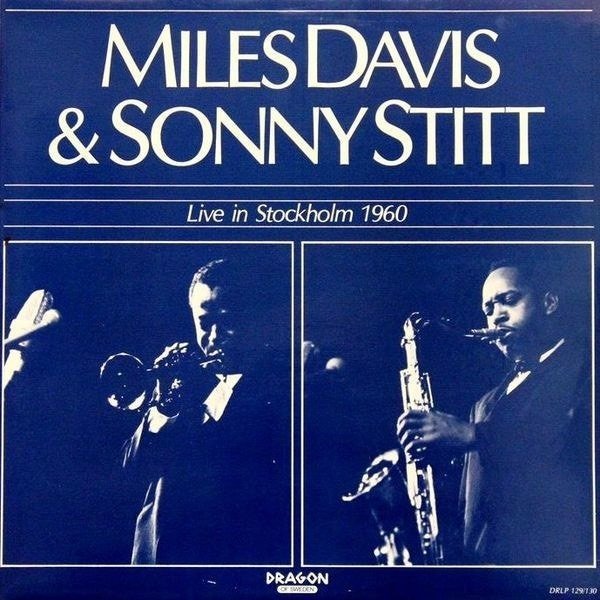

同年10月、マイルスは同じリズムセクションにテナー、アルト奏者ソニー・スティットを引き連れ再び欧州ツアーに出ます。1年間に2度も大西洋を越えた遥か彼方の地へ楽旅に赴けるのは作品『マイルストーンズ』、『カインド・オブ・ブルー』でのマイルス人気が為せる技に違いありませんし、引き続きプロモーターはコルトレーンの再演を希望していたように思います。

しかし蓋を開けてみれば、パーカー派スティットのプレイによりクインテットのサウンドはハードバップ、若しくはそれ以前に戻っていました。リズム隊にとってみればコルトレーンよりも的確な音楽的コミュニケーションが取れていたでしょうが。

/ライヴ・イン・ストックホルム 1960

その後間もなく61年初めにスティットはクインテットを去り、マイルスはテナー奏者にハンク・モブレーを起用します。

そして同年3月本作『サムデイ・マイ・プリンス・ウィル・カム』のレコーディングを迎えます。コルトレーンは出戻り、ゲスト参加と言う形になりますが、圧倒的なプレイと存在感から2曲のみの演奏は程よきバランスと言えます。

仮にこれ以上曲数を収録したのならば、一体誰のリーダー作か判断が付かなくなる、いや、間違いなくコルトレーンの作品になってしまったでしょう。

そしてコルトレーンが自分以外の作品で演奏するのはこのアルバムが最後になります。さぞかし他のミュージシャンからゲスト参加のオファーがあったと想像できますが、以降は自己のカルテットを中心とした演奏に集中する、如何にも完璧主義の彼らしさを感じます。

それでは収録曲について述べて行きたいと思います。

1曲目表題曲サムデイ・マイ・プリンス・ウィル・カム、お馴染みディズニーの白雪姫、世界初のカラー長編アニメーション映画の挿入曲です。

映画やミュージカル・ナンバーをレパートリーに取り入れ、その選曲やアレンジには定評があるマイルスです。

因みにアルバムジャケットの女性は当時のマイルスの奥方であるフランシス、マイルスが初めて黒人女性を使うようにコロムビア・レーベルに要求したそうです。

ジャケ写女性のマイ・プリンスがマイルス自身、流れとしては当然の経緯でしょう、加えてアルバム・ジャケットの裏面に掲載されていた恒例のライナーノートも、予てからそれ自体の存在意義に疑問を持っていたマイルスが止めさせました。

印象的なイントロはドラムのシンバルとベースのドミナント・ペダル・トーンから成り、ケリーがシンコペーションを用いて打鍵します。次第にフィルイン・ソロを繰り出し、程よきところでコブはブラシを用いてビートを刻みます。

何と美しく、グルーヴィーなのでしょう。優しさと力強さ、ジャズのエッセンスが最大限に詰まっているにも関わらず、押し付けやくどさとは無縁なテイスト、このイントロ部分だけでアルバムの存在価値があると感じます。

ここに全く自然にマイルスのミュート・トランペットが現れ、テーマを奏で始めます。「絶品」とはこのプレイの事を指すのでしょう、チリチリとした倍音、シュワーっとした付帯音、それらの使い分け、音量の見事なまでのダイナミクス、そしてタイム感、微妙なニュアンス付け、全てのバランスがあり得ない次元で整い、聴く者を桃源郷に誘うが如しです。「歌心」と言う一言では決して片付けられない深淵な歌い回しです。

引き続いてのアドリブソロは豊かなイメージを湛えながら、時に訥々と、また優れたスピーチの際に用いられる手法である、強調すべきポイントを声を荒げたかのようにシャウトし、一転して宥めすかすかの、飴と鞭状態さえ感じさせます。起承転結を徹底させたストーリー展開、続くモブレーのプレイに上手くバトンタッチを行いました。

ふくよかで付帯音が豊富、優しさを感じさせるテナーのトーンはモブレーの特徴です。

ドラムはシンバルにスイッチしスインギーに場面転換を行います。

ここでのソロはたっぷりとリズムに乗り、レイドバックをふんだんに効かせたテナーらしい豪快さを発揮しますが、逆にもう少しスピード感が欲しいところです。間を生かしたフレージングにはオーソドックスさが際立ちますが、61年のマイルス・バンドには於いてはコーニーさ(古臭さ)を感じてしまいます。

後の出番のコルトレーンといずれも対極に位置する内容のプレイゆえ、敢えてコルトレーンの引き立て役を買って出たかの演奏です。

続くケリーのソロは曲の雰囲気に良く合致したテイストを聴かせますが、本来の彼のプレイそのもの、明るく躍動感のある打鍵が彼の特徴です。

ソロを1コーラス半演奏し、コーラスの後半からマイルスがテーマを演奏し始めます。ここの長さは予め決めてあったのか、スタジオ内でのアイコンタクトによるのか、いずれにせよスムーズにプレイされ、冒頭のベースパターンに移行し8小節演奏された後、いよいよコルトレーンの登場です。

曲構成を徹底的に考え、クインテット各自のプレイと被る事なく一番オイシイ場面にコルトレーンのソロをドラマチックに配置させる、マイルスの意向もあったでしょうが、ここはプロデューサー、テオ・マセロの采配に寄るところが大きいと思います。

意表を突いた出だしのフレーズのインパクト、これは物凄いです!

一度耳にしたら忘れられないフレージングのメロディアスさからは、コルトレーンの楽曲を再構築する高度な音楽性を感じます。

チック・コリアは彼の代表曲である『リターン・トゥ・フォーエヴァー』収録「ラ・フィエスタ」曲中、展開部のメロディをこのフレーズから引用したと言われています。

また後年発掘されたコルトレーン抜きのクインテットでの別テイク、何とここでのケリーのソロにこのフレーズを認める事が出来るのです。

用いられている箇所はコード進行が異なる部分ですが、別テイク収録時にはコルトレーンのフレーズがあまりにも印象的だったので、耳に残っていたケリーがフレーズを思わず弾いてしまったのかもしれません。

逆に推察すれば別テイクが初めに演奏され、これをブースで聴いていたコルトレーンが無意識にプレイしたのかも知れません。

コルトレーンのソロに話を戻しましょう、兎にも角にも彼のテナーサックスのトーンです。

エッジーにも関わらず柔らかく、様々な付帯音が散りばめられ、木管的であり金属の響きも含むゆえに陰影に富み、ダークでありながらブライトな鳴りも認める事が出来る、相反する響きを何の矛盾もなく同居させた結果による、官能的ですらあるサウンドを湛えています。

スピード感が半端ない音符を駆使したインプロヴィゼーションは米ジャズ・ジャーナリスト、アイラ・ギトラーが命名したところの所謂シーツ・オブ・サウンドで、とてつも無い激しさが支配しますが、楽曲のファンタジーなイメージ、そしてマイルスとの演奏経験から得たであろうコンセプトから、いつになくメロディ感を大切にしたプレイを行なっています。

このソロはコルトレーンの数あるプレイの中で最も色彩感があり、彼の音楽を完璧に遂行しているのですが、マイルス・マジックと言って良いでしょう、マイルスの音楽観がコルトレーンに作用し、ジャズのアドリブと言う次元を超えた純粋芸術にまで昇華させています。

またこの演奏は激しさと豊かさ、過激にして情緒的、チャレンジャブルにして華麗なアプローチを持ち、コルトレーン以降のテナー奏者のハードルを思いっきり上げてしまったと言えます。

2曲目オールド・フォークス、マイルスのミュート・トランペットによるバラード奏です。

ピアノ、ベースによりコード感が提示され、テーマ奏へ、チェンバースのベースがタイムの提示に貢献し、♩=55の超スローバラードとは言え的確なテンポのキープを感じます。

マイルスはミュート音に変化を付け、巧みに色々な味付けを行いながらビタースイートな表現に徹します。

1コーラスのテーマ後そのまま2小節演奏し続け、キメのフレーズを用い3小節目からモブレーにバトンタッチします。ダブルタイム・フィールでソロが行われ、ハスキーな音色を生かしつつ、メロウなテイストで半コーラスをプレイします。

引き続きケリーのソロへ、独特のハネ具合はケリーならでは味わい、サビの8小節間をプレイし、マイルスはメロディを演奏し始めます。

結局ラストテーマは8小節だけ、マイルスはソロをプレイせず全2コーラスで演奏をコンパクトに纏めますが、エンディングのカデンツァではマイルスならではの美学を発揮しています。

3曲目プフランシングはマイルのオリジナル、奥方フランシスに捧げたブルース・ナンバーです。

マイルスによるフィンガースナップのカウントを受けて、ピアノトリオで1コーラス、テーマが演奏されます。引き続きトランペットとテナーのコール&レスポンスによるテーマがプレイされ、ソロの先発はケリーからです。

『カインド・オブ・ブルー』収録のフレディ・ザ・フリーローダーも同じくブルースで、同様にケリーがフィーチャーされていました。

マイルスの中でケリーはファンキーなブルース・ピアニスト、と言う認識があるのかも知れません。

ピアノソロ2コーラス終えて3コーラス目に入ろうとする所にマイルスが破り入り、ソロを開始します。マイルスの用いる音は比較的ダイアトニックですが、シンコペーションの譜割りが自由自在なのでリズムの裏拍、弱拍にアクセントを置いたタイムの妙と、音色でソロを表現していると感じます。

散々好きな事を喋ってプイッと何処かに行ってしまったかの様にマイルスはソロを止め、再びケリーにソロを任せます。最初のアドリブよりもよりアクティヴさを感じさせます。チェンバース、コブ両者によるグルーヴが素晴らしく、シャッフル風のリズムを聴かせます。

程良きところでモブレーのプレイ開始、8分音符のレイドバックが素晴らしくゴージャスさを聴かせますが、16分音符はかなり突っ込み気味にプレイされます。

マイルスがベースにソロを促すべく4小節だけプレイし、チェンバースの出番となります。深いアコースティックな響きを有する、グルーヴィーなピチカートプレイがあり、その後再々度ピアノソロが2コーラス行われ、後にラストテーマに入ります。

4曲目ドラッド・ドッグは当時のコロムビア・レコード社長、ゴダード・リバーソンの名前Goddardの綴りを逆から記した、ミュージシャンらしいタイトルを有するマイルスのナンバー。

16小節構成こちらもバラード、比較的即興風のテーマはどこまでメロディラインが書かれているのか、興味があるところです。

ソロ先発はモブレー、長めの音符を用いて大きく朗々とプレイし、ケリーのソロへ。ベースとドラムは倍テンポ風を表現しています。その後マイルスがプレイし始めても倍テンポはキープされたままです。再びケリーが打鍵しその後元のバラードに戻り、マイルスが明確では無いラストテーマ”風”を演奏して終了します。

5曲目テオもマイルス作曲、プロデューサーであるテオ・マセロの名前を冠したナンバーです。モブレーが抜け、コルトレーンが加わったクインテットでの演奏、8分の6拍子から成リ、スパニッシュ・モードを用いています。

以降のマイルスのオリジナルにも、スパニッシュのテイストを感じさせるナンバーを確認出来ます。

テーマはマイルス一人がプレイし、そのままソロに突入します。リズム隊は淡々とリズムを繰り出し、特に音楽的なトピックスは発生していませんが、マイルス自身はかなり熱い表現にまで達しています。

ソロ終了後ヴァンプを経てコルトレーンが登場します。サムデイ・マイ・プリンス・ウィル・カムでのテナーの音色よりも、より倍音が凝縮されたかの、エグ味さえ感じさせるトーンでプレイしています。

欧州ツアーでの、なす術もないリズムセクション相手に演奏する、孤軍奮闘には慣れている筈のコルトレーンですが、このタイプのモーダルな楽曲では的確にサウンドに合致するピアニストのバッキング、そしてとりわけドラマーのアグレッシヴなレスポンスが欲しかったように感じます。

コルトレーンのソロはかなりの次元にまで達していますが、より音楽的な深みに入る少し手前で彷徨している風を感じるからです。

テナーソロ後は再びヴァンプを経て、マイルスがフェイクを交えたテーマをプレイし、次第にディミヌエンドを行い、Fineを迎えます。

この曲と前曲ドラッド・ドッグは恐らく、演奏前からずっとタイトルが決まっていなかったと思われます。テイクが採用されてアルバム化する段になっても未定であったため、安易ですが身近な存在の人物名をタイトルに転化させたのでしょう。マイルスには良くあるパターンです。

6曲目アイ・ソート・アバウト・ユー、本作3曲目のバラードですが、トラディショナルにピアノのイントロから開始はこの曲だけです。チリチリ、シュウシュウ、彼のしゃがれ声もマイルスならではのミュート・トランペット音と言えましょう、魅力的なテーマ奏からソロに引き続きます。

テーマ中に既に倍テンポが提示されていましたが、ここでは大胆にソロ突入時に倍テンポになり、4小節マイルスがテーマの延長上にあるかのソロを演奏し、モブレーに続けます。前半部分をアドリブしますがマイルスの存在感が大きく、彼の威圧感に呑まれてしまったのか、モブレーは萎縮気味にプレイしているように感じます。その後マイルスがテーマを奏で、エンディングを迎えます。