Pendulum / The David Liebman Quintet

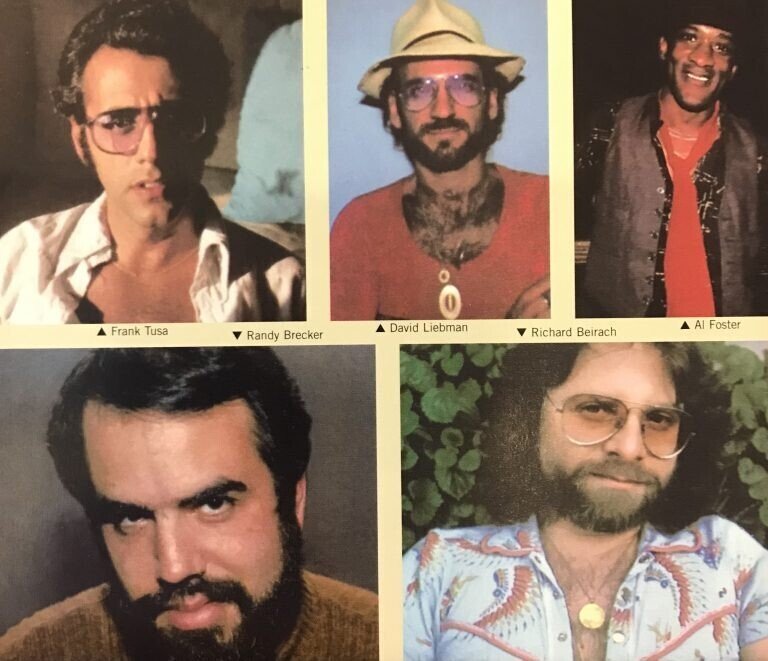

今回はDavid Liebman Quintetによる1978年2月NYC Village Vanguardでのライブレコーディングを収録した作品「Pendulum」を取り上げたいと思います。テナー・ソプラノサックスDavid Liebman、トランペットにRandy Brecker、盟友Richie Beirachをピアノに迎え、ドラムAl Foster、ベースFrank Tusaらの素晴らしいサポートを得て、バンド一丸となった名演奏を聴かせています。

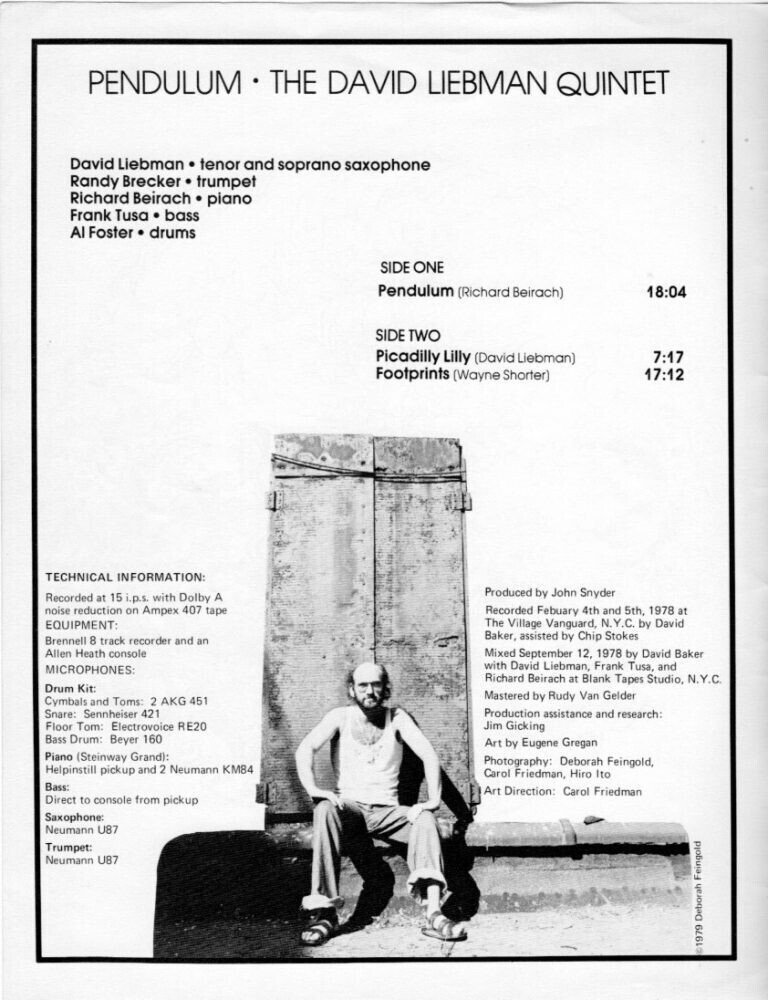

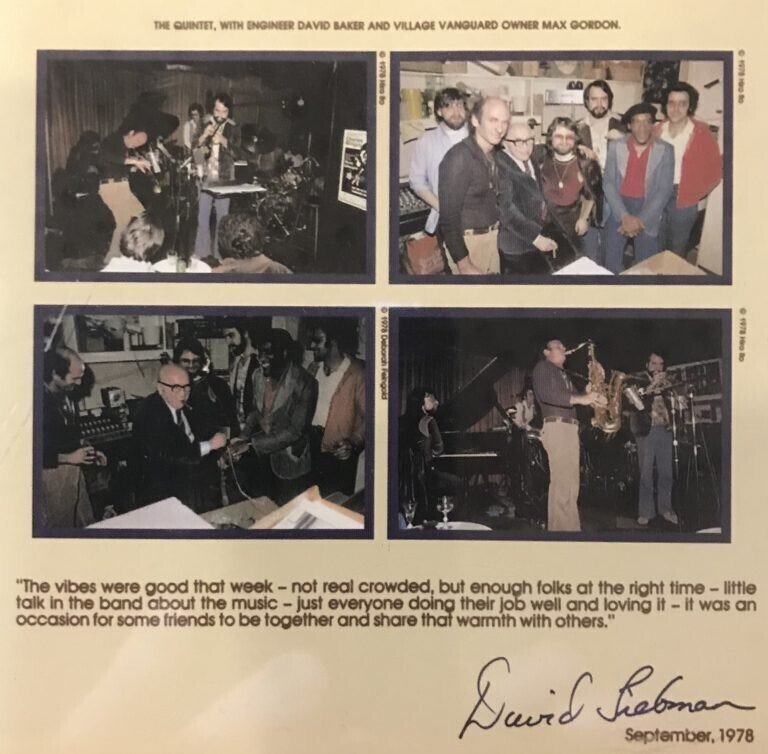

Recorded: February 4th and 5th, 1978 at The Village Vanguard, NYC by David Baker, assisted by Chip Stokes

Mixed: September 12, by David Baker with David Liebman, Frank Tusa, and Richie Beirach at Blank Tapes Studio, NYC

Mastered by Rudy Van Gelder

Art by Eugene Gregan

Produced by John Snyder

Label: Artist House

ts,ss)David Liebman tp)Randy Brecker p)Richie Beirach b)Frank Tusa ds)Al Foster

1)Pendulum 2)Picadilly Lilly 3)Footprints

70年代後期Liebmanの絶好調ぶりがダイレクトに伝わる優れた作品です。Elvin Jones, Miles Davisとの共演で培われた音楽性をベースに、自身に備わっていたユダヤ的なテイスト(サウンド、ハーモニー、スケール感)と結合した独自なスタイルが開花した時期に該当します。楽器の表現力、テクニックやタイム感も格段に向上し作曲やアレンジにも深みが加わり、確実な方向性を確認することが出来ます。

作品クオリティの充実ぶりには加えて本作レーベル、Artist Houseの貢献もあります。プロデューサーJohn Snyderは数々の名演奏を生み出したNYCの老舗ライブハウスVillage Vanguardでの録音を挙行(Liebman初ライブ録音になります)、レコーディング・エンジニアに彼の演奏を熟知しているDavid Baker、更に録音テープからレコード盤作成時最後の関門とも言える重要なマスタリング(ここが充実せず最悪の場合音質が劣化することさえあります)にBlue Note, Prestige, Impulse, CTI等で数々の名録音を手掛けた鬼才Rudy Van Gelderを起用、このコンビネーションにより素晴らしい音質に仕上がりました。

アルバムジャケットのデザインにはLiebmanの絶大な信頼を得ているEugene Gregan、ダブルジャケット仕様のレコードには全8ページからなる詳細な内容を記載したブックレットを付属させました。こちらには録音使用機材等のディテールやインフォメーションのほか、Liebman自身によるメンバー、スタッフ、演奏曲に対する紹介、解説が掲載され、アルバムリリース79年当時のコンプリート・ディスコグラフィー(Liebmanお気に入りアルバムのクレジット入り!)、更には収録曲PendulumとPicadilly Lillyのリードシートも付録され、米国制作とにわかには信じられない繊細なレベルでの作品リリースに仕上げています。良い作品を世に出したいという欲求と情熱を痛感しますが、推測するにかなりの経費がかかった割には売れ行きが芳しくなかったのでしょう、Artist Houseは78年から81年にかけて合計14作を発売しましたが、残念ながらその後活動を停止してしまいました。

付属ブックレット抜粋

また08年にはMosaic Labelから8曲の未発表演奏を追加したCD3枚組がリリースされました。There's No Greater Love, Solar, Night and Day, Blue Bossa, Well You Need't, Impressions等のスタンダード・ナンバーを中心とした追加テイクはいずれもがライブならではの長時間に及ぶ白熱した演奏です。ジャムセッションで取り上げられるようなこれらのナンバーはLiebman, Brecker, Beirachにとって他で聴くことの出来ない貴重なテイクとも言えますが、合計11曲、収録時間191分以上、全ての曲で演奏は完全燃焼を遂げており(汗)、しかもバラードやリラックスした雰囲気の曲が皆無というのも凄まじい、Liebmanらしいセレクションです!3枚通して聴くことはまず無理でしょう(熱狂的なLiebmanフリークの僕でもギブアップです!)、圧倒的なまでの内容の濃さ、ボリュームを有し、他にこれだけの作品の存在を知りません(爆)。

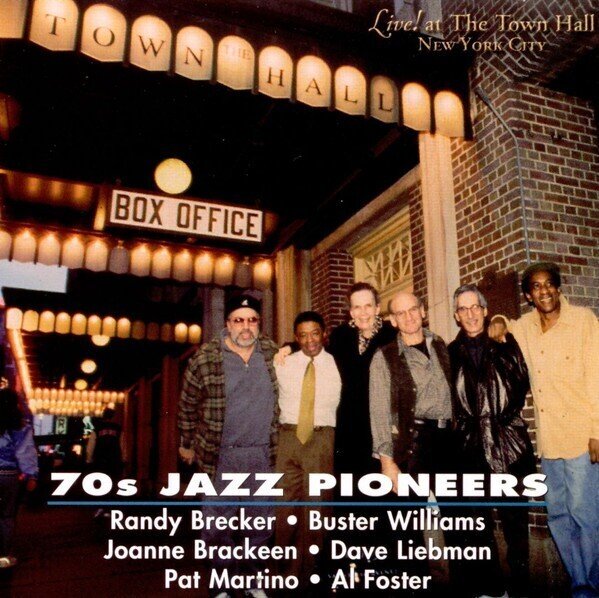

LiebmanとBreckerはManhattanのロフトで70年代初頭からセッションを繰り返した間柄です。そこには弟Michael BreckerやSteve Grossman, Bob Mintzer, Bob Bergたちも加わり、ユダヤ系の知的で高度な音楽性を湛えたフロント陣が研鑽を遂げた場所でもありました。意外なことにLiebmanとRandy(Brecker)の2フロントによる共演作は殆ど存在せず本作はその意味では貴重な作品です。他には98年3月NYC Town Hallにて行われたコンサートを収録した作品「70s Jazz Pioneers / Live at the Town Hall」で共演を果たしており、Pat Martino, Joanne Brackeen, Buster Williams, Al Fosterたちと60〜70年代のナンバーをセッション風に演奏しています。

ベーシストFrank Tusaは70年代初頭からLiebmanと活動を共にし、Bob Mosesを含めたOpen Sky Trioでの活動、またBeirachともコンスタントにプレイを展開していました。Liebmanのアルバムには7作参加し、また自身の作品75年7月録音「Father Time」にLiebman, Beirachを招き、ドラマーも当時のLiebmanバンドのレギュラーJeff Williamsが加わり、リーダーが代わっただけのLiebmanグループの様相を呈しています。ここにTusaのオリジナル曲Doin' Itが収録されLiebmanに存分に吹かせていますが、前回Blogで取り上げたLiebmanの作品「Doin' It Again」表題曲との関係の有無がずっと気になっています。曲想は異なりますがDoin' It〜Doin' It Again、たまたまタイトルがオーバーラップしただけの別曲なのか、曲のコンセプトを何らかの形で受け継いだのか...機会があれば是非本人に尋ねてみたいと思っています。

それでは収録曲に触れていきましょう。1曲目BeirachのオリジナルPendulum。18分以上を有する演奏、レコードのSide Aを1曲で占めています。作曲者自身のリズミカルなイントロからスタートしますが、この人のピアノタッチは実に素晴らしいです!濃密さとクリアネスが同居したトーン、さすがSteinway & Sonsのアーティスト!ピアノという楽器を深い領域で良く響かせる、更に自身のオリジナリティを音色に反映させた魅力的なサウンドを奏でていて、まさしく心の琴線に触れる奏者です。ベース、ドラムがごく自然に加わり、ピアノひとりでもリズミックであったのに3人が織りなすグルーヴで、より立体的にリズムが構築されます。Al Fosterのタイトなレガート、Paisteシンバルの使用でスティックのチップ音がドライかつシャープに響きます。Tusaのベースもリズムのスイートスポットにバッチリ嵌っています。テーマはテナーがメロディを奏で、トランペットがハーモニーを担当、メロディが下の音域でハーモニーが上に位置するので不思議なサウンドですが、Randyは音量を抑え目に吹いていてしっかりと主旋律を立てています。

ソロの先発はトランペット、この頃のRandyはThe Brecker Brothers Bandでの活動真っ最中、Bros.の代表曲Some Skunk Funkを筆頭とするワウやオクターバー等のエフェクターを施した演奏で、100%フュージョンのミュージシャンと勝手に認識していましたが、ここでのハードなドライヴ感を伴ったスインガー振りには正直驚かされました!同じトランペッターFreddie Hubbardも大変にタイム感の良いプレーヤーですが、Randyも全く遜色なく、リズムマスターの称号を授与されて然るべきです!フレージングのアプローチ、方法論にもオリジナリティを感じさせつつ、淡々とストーリーを展開して行きます。彼の話し方は比較的「ぶつぶつ、ボソボソ」と独白的でアイロニーを含みますが、この演奏にもどこか感じ取ることができます。

リズム隊はパターンをキープしつつ様々なアプローチを仕掛け、今度は逆にRandyに仕掛けられたりと丁々発止のやり取りを行いながら、スイングのリズムに変化して行きます。

Fosterのバスドラの軽やかさは実にパーカッシヴ、両手から繰り出されるフィルインの数々も決してtoo muchにならず、ほど良きところをキープしています。かのMiles Davisのバンドを72年から85年まで長きに渡り勤め上げた、真に伴奏に長けたドラマーです!音量のアベレージが小さい彼はダイナミクスの振れ幅が半端なく、ppとffを自在に行き来しています。

Beirachのバッキングのまた物凄いこと!付かず離れずを繰り返しながらもソロに確実に付ける部分と放置プレイのバランスを保ち、そして複雑な和音を内包しながらリズム楽器と化しつつ問題提起的なアプローチ三昧、いわゆるリック的な決まり事とは一切無縁の自然発生的、リアルジャズプレーヤーを実感させます。クラシックを徹底的に学び、幼い頃からピアノの神童として育てられたに違いないでしょう、ノーブルさ、緻密さをベースにプレイをとにかく楽しむ事を念頭に置く演奏姿勢、それらがあり得ない次元で備わっています。Michel Petruccianiはピアノの化身と言われましたがBeirachも全く同じ、いやそれ以上かも知れません!

トランペットソロ後は再びリズムパターンに戻りそのままBeirachのソロが始まります。右手のシングルノートを中心にメロディの提示やパルス的なフレージングを積み重ね、次第に世界を作り上げて行きます。その際Fosterのドラミングとのやり取りが素晴らしい!彼も決まり事に一切決別を宣言したかのプレイ、豊かな泉の如く溢れ出るアイデアは他のドラマーにはない全く独自のセンスです。Tusaのベースともあくまでお互いの協議と合意のもと、ジワジワと物語を作り上げ、前人未到の高みにまで辿り着かんとしています!そしてここぞと言う場面をプレーヤーたちは決して逃しません、三つ巴でピークに向けて、しかしこの後に控えるリーダーのプレイの盛り上がりも視野に入れつつ、一段階手前の絶頂、八合目を目指してGo!Fosterのバスドラ連打祭りでもあります!

ややクールダウンし再びパターンに戻り、壮絶な音色を伴ったテナーソロがスタートです。トーンも凄ければ吹いているラインも情念のこもった、問題提起どころではない世界の終焉にまで向かわんとするテンションの連続、しかしBeirachはLiebmanのシリアスさとは無縁のように、何処か楽しげにバッキングノートを繰り出しています。このバランス感が50年以上も演奏を共有する事ができる秘訣のような気がします。

もう一山越えの手前でLiebmanラストテーマを吹き始め、Randyがすかさずハーモニーを付け呼応します。総じてこの演奏のピーク、実は作曲者Beirachのソロ中で迎えていたのかも知れません。

2曲目Picadilly LillyはLiebmanのオリジナル、彼の作品の中でも最もストレートアヘッドな1曲です。スタンダードナンバーInvitationを彷彿とさせるメロディライン、曲のキーもin B♭でF#メジャー、複雑な構成、コード進行からかなりの難曲です。冒頭ルパートでテナーとピアノによるイントロが演奏され、すぐさまインテンポとなりテーマが奏でられます。その後はいわゆる吹きっ放し、Liebmanの独壇場で演奏され、彼のプレイのショウケースとなり絶妙なストーリー展開を行なっています。前出のCD3枚組にはこの曲の別テイクが収録されていて、そこではRandyのトランペットソロも聴くことが出来ますが、こちらのオリジナルテイクの方はLiebmanの演奏にフォーカスしているので、より統一感を感じます。

♩=160のallegroテンポ、Liebmanの素晴らしいリズム感、レイドバック、対する16分音符の正確さ、スイングフィール、独自のニュアンスが施された歌いっぷりもしっかり堪能できるプレイです。それにしてもこの怪しげな(汗)節回しは他には一切ない彼ならではのスタイル、本人は気持ちよく自身の唄、それこそ口笛、鼻歌感覚でテナーを吹いているように感じますが、ここから感じ取れるエグさは実にone & onlyで、一聴すぐ彼と判断できる個性を発揮していて、彼のアドリブソロの代表的なもののひとつと断言出来ます。

途中4'30"過ぎ辺りからブルーノートとベンドを用いたフレージングが聴かれますが、彼のブルーノート使用よる表現はいわゆる他のジャズメンとは異なり、言ってみればブルージーさを通り越したダークさに到達しています。感極まったオーディエンスのアプローズが絶妙なところで聴かれますが、間違いなく熱狂的なLiebmanファンでしょう、ちなみに僕の声ではありません(爆)

ソロの締め括りにはここ一番と言うべき思いっきり割れたフラジオ音を炸裂させ、Fosterは巧みなスネアロールで呼応していますが、この辺りのレスポンスは神がかっています!

3曲目Wayne ShorterのナンバーFootprints、Tusaのベースパターンから始まり、BeirachとFosterで互いに呼応しイントロの雰囲気作りに一役買い、その後発情期の猫を思わせる(汗)Liebmanのソプラノが登場します。テーマはトランペットが主旋律を吹き、ソプラノがハーモニーに回りますが録音の関係か敢えてなのか、ソプラノの存在感の方が大きく、ハーモニーの方がメロディに聴こえます。実は狙っているかも知れませんね。テナー以上にLiebmanのソプラノは個性的で、80年頃から一時期テナーサックスを封印してソプラノに専念したのも頷けます。

ここでの縦横無尽なソロのアプローチは特筆すべきで、一つのチャレンジが結実した好例だと思います。常に進取の精神を忘れない彼の根底にあるのはJohn Coltrane、Liebmanが60年代にColtraneの生演奏を頻繁に聴きに行き、ある夜はアドリブソロを全てトリルのみで行っていたとも語っていますが、Coltrane's spirit a la Liebmanとして彼の内面で脈々と育まれています。

メロディにスペースのある曲だけにテーマ時はBeirachのフィルインが大活躍、ここぞとばかりに華麗なプレイを聴かせます。さらにLiebmanの猛烈なソロ時、凄まじいまでに呼応するバッキングは、彼に対する演奏上のノウハウを熟知している者ならではのアプローチ、Liebmanも演奏上のパートナーとして必須、そして付かず離れずを含めて(長きに渡る間柄、没交渉の期間もありました)、彼の事が可愛くて仕方なかったと推測しています。ソロのファイナルには「一体これは何なんだ?」という壮絶なバッキングがあり、Liebman自身まだまだ長いストーリーを語れたのでしょうが、リズム隊のアプローチがフレッシュなうちにソロを終えようと言う目論見を感じました。

続くRandyのソロは実に端正に、リズミックに、イマジネイティブに、リズム隊の完璧とも言えるサポートを得て、彼の音楽歴の中でもベストに入るソロを聴かせています。

そしてBeirachの出番です。Liebman, Randyのプレイから深淵なジャズ・スピリットを得て、もはや囚われるものは何もない、思う存分自己解放を行えば良いのだ、と言う次元での猛烈な演奏を繰り広げています。これだけタガが外れた彼も珍しいかも知れません。

そしてFosterのドラムソロは美しい音色で的確にかつテクニカルに行われていますが、バッキング時の方が自身の表現をより行えているように感じます。伴奏に徹した演者ならではと再認識しました。ラストテーマはBeirachによりスムースに導かれ、メンバー全員思う存分好きな事をやりつつ(笑)猫の発情期も再来し(爆)、大団円です。