「中秋の名月」〜興味を持ったら構造化して記憶しよう!-AIとのインタラクティブ・ラーニング〜

0. はじめに

0.1. 生成AIで新しい言葉をどう調べるか?

生成AIにどう質問すればよいかわからないという声をよく聞きます。

「中秋の名月について教えてください」と生成AIに尋ねても、思ったような答えが返ってこないことがあるようです。

0.2. 言葉は単体では理解しづらい

ここで重要なのは、言葉は単体では意味を持ちにくい場合が多いという点です。

例えば「ごはん」という言葉があります。

「ごはん」は白いごはんを指すこともあります。

一方で、白いごはんに加え、おかずや野菜などを含んだ全体を「ごはん」と呼ぶこともあります。

また、誰と食べたか(家族と?一人で?)、いつ食べたか(朝食?夕食?)、どこで食べたか(自宅?高級レストラン?)によっても「ごはん」のイメージは異なります。

0.3. 言葉の意味は文脈(コンテクスト)に依存する

そのため、新しい言葉を学ぶ際には、辞書で言葉単体の意味を調べるだけでなく、その言葉が使われている文脈(コンテクストともいいます)を一緒に学ぶことが大切です。

ただ、これまでの方法では、言葉とその文脈を本やネットで調べるのは手間がかかることが多かったです。

0.4. 生成AIで新しい言葉を文脈とともに学ぶ

しかし、生成AIの登場によって、その手間が大きく減りました。

新しい言葉を学ぶ際には、自分が興味を持っている文脈と合わせて学ぶことができるのです。

本記事では、昨日(2024年9月17日)日本で鑑賞された「中秋の名月」について学びます。

ぜひ、生成AIへの効果的な質問方法を学んでください。

0.5. 生成AIで新しい言葉を構造化する

調べた内容は、覚えやすく、後で思い出しやすいように「構造化」して整理しておきます。

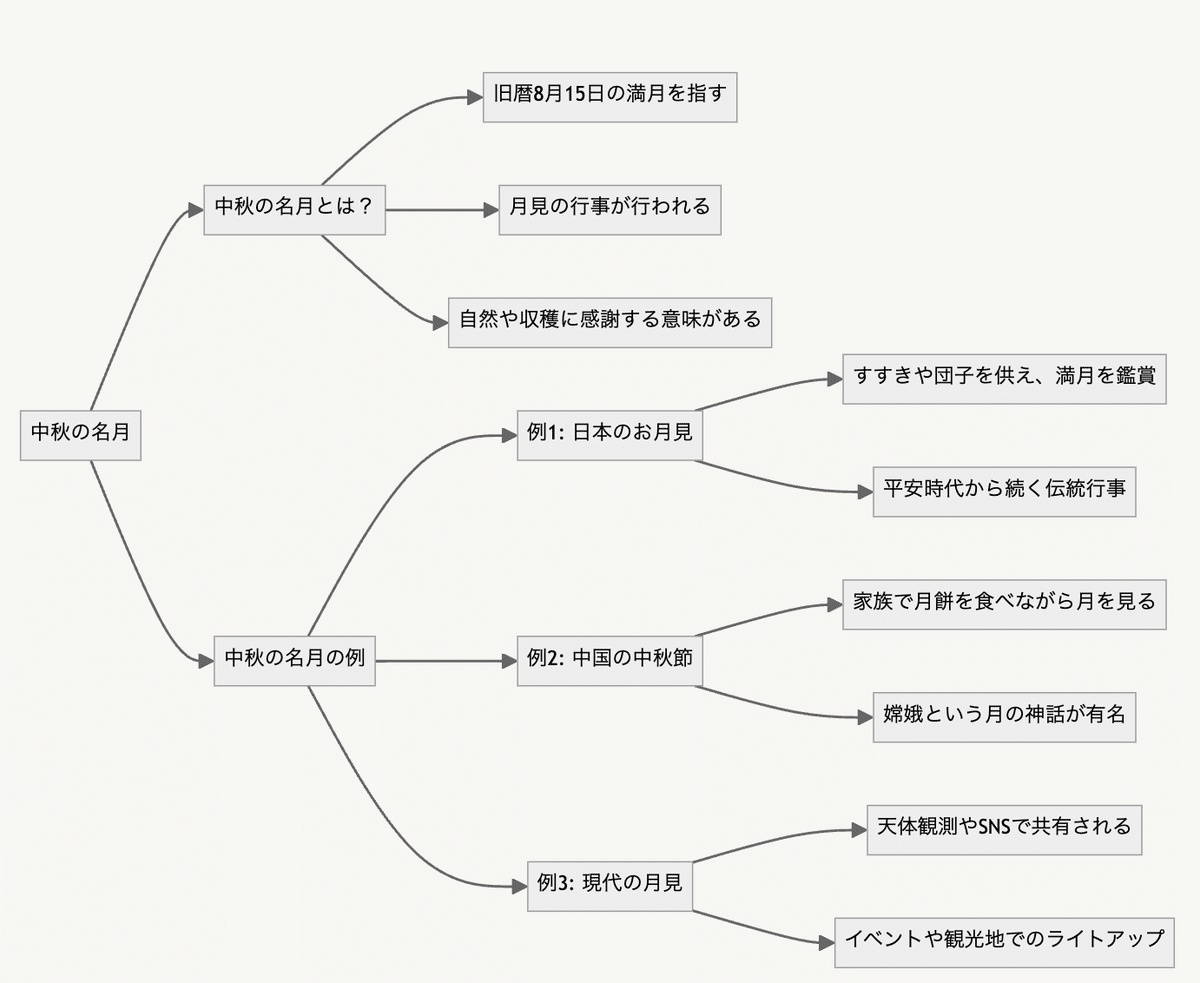

手順としては最後になりますが、この記事では、最初に構造化の例を紹介します。

1. 中秋の名月とは?

「中秋の名月」とは、日本において秋の季節、特に8月15日(旧暦)の夜に現れる満月を指します。この日は中国や日本で古くから特別な意味を持ち、秋の実りを祝い、月見をする風習があります。名月を鑑賞することで、自然とのつながりや感謝の気持ちを深めるとされています。

1.1. 中秋の名月とは?

「中秋の名月」は、旧暦8月15日夜に出る満月のことを指します。通常、9月から10月の間に現れ、特に美しいとされる満月です。この日は、月を鑑賞する「月見」の行事が行われ、農作物の収穫に感謝する風習が古くから続いています。

1. 名月の祭りと文化

中秋の名月は日本だけでなく、中国でも大切な日とされています。日本では「お月見」として、すすきや団子を供え、家族や友人と共に月を楽しむ行事が行われます。特に古代の貴族や武士が月を眺めながら詩を詠む「月見の宴」が有名です。現代でも地域によっては、伝統的な儀式やお祭りが行われています。

2. 美術と文学における名月

中秋の名月は多くの詩や絵画のテーマとして登場します。例えば、松尾芭蕉の俳句や浮世絵師の作品では、名月が描かれ、秋の風景や人々の感情を象徴しています。名月を通じて自然の美しさや儚さが表現され、多くの人々に感動を与えています。

3. 現代の中秋の名月

現在でも中秋の名月は、秋の風物詩として親しまれています。天体観測を行う学校や地域のイベントも増えており、特に月が美しく見える場所での観光が人気です。さらに、SNSなどを通じて、各地の名月の写真や感想がシェアされ、現代のテクノロジーと伝統が融合した新しい月見の形が生まれています。

このように、「中秋の名月」は過去から現代まで、多くの人々に愛され、自然や文化との深いつながりを感じさせる特別な行事です。

1.2. 日本以外に中秋の名月をみることができるか?

日本以外でも「中秋の名月」に相当する満月を祝う文化があります。特に中国、韓国、ベトナムなどの東アジア地域では、同じ旧暦に基づいて満月を祝う行事が行われています。

中国では「中秋節」と呼ばれ、旧暦8月15日の満月を祝う行事があります。この日は家族が集まり、月餅(ムーンケーキ)を食べながら満月を楽しみます。韓国では「秋夕(チュソク)」という行事があり、収穫を祝うと共に祖先を敬う習慣が結びついています。ベトナムでも「中秋節」として、子供たちが月を楽しみながら灯籠を灯すイベントが開かれます。

1. 中国 - 中秋節

場所:中国全土

時期:旧暦8月15日(通常9月から10月の間)

呼び名:中秋節(Zhōngqiū Jié)

具体例:中国では家族が集まり、月を眺めながら月餅を食べるのが一般的な風習です。古くから月に関連する神話や伝説もあり、嫦娥(じょうが)という月に住む女神の物語が有名です。

2. 韓国 - 秋夕(チュソク)

場所:韓国全土

時期:旧暦8月15日

呼び名:秋夕(Chuseok)

具体例:韓国では秋夕は最も重要な祝日の一つで、家族が集まり祖先を敬い、収穫物に感謝する日です。月見を楽しむこともあり、韓国特有の料理や伝統舞踊が行われます。

3. ベトナム - 中秋節

場所:ベトナム全土

時期:旧暦8月15日

呼び名:Tết Trung Thu(ベトナム語で中秋節)

具体例:ベトナムでは特に子供たちのための祝日として中秋節が行われ、ランタンパレードや伝統的なダンス、月を楽しむための遊びが催されます。家族が一緒に満月を見上げ、灯籠に火を灯すのが一般的です。

中国の中秋節

中国の中秋節は、家族が集まり、満月を見ながら食事を楽しむ日として広く知られています。特に人気なのが「月餅」と呼ばれる伝統的な菓子で、円形で満月を象徴しており、餡(あん)が詰まったものが一般的です。月餅には、塩味、甘味、さらには蓮の実や紅豆、卵黄が入ったものまで様々な種類があります。中秋節には月にまつわる多くの伝説も語り継がれており、嫦娥という女性が月に昇る神話は特に有名です。多くの人々がこの日に月を眺め、詩を詠んだり、静かに自然を感じたりすることで、現代においても自然との調和を大切にしています。

韓国の秋夕

韓国の秋夕は、中秋の名月と収穫を祝う韓国版の収穫祭です。家族が集まり、祖先に感謝の気持ちを捧げる儀式を行い、その後、たくさんの料理を準備して食事を楽しみます。特にソンピョンと呼ばれる半月形の餅が有名で、松の葉を使って香りをつけたもち米を蒸したものです。この餅には、すりつぶしたごま、豆、栗などが詰められており、家庭によって味や形に違いがあります。満月の光の下で、家族と共に食事を楽しみながら自然を感じることが、秋夕の魅力です。

ベトナムの中秋節

ベトナムでは、中秋節は特に子供たちのための祝日として祝われます。この日は、ランタンパレードや伝統的なダンスが行われ、家族が共に楽しむ時間を持ちます。子供たちはカラフルな灯籠を持ち、夜になるとそれを灯して街を歩きます。月の明かりとランタンの光が合わさって、幻想的な風景を作り出します。また、ベトナムの中秋節には伝統的な月餅や果物が供えられ、月に感謝し、家族の健康や幸せを祈る風習があります。

2. 中秋とは?

「中秋」とは、旧暦において秋の真ん中の時期を指します。旧暦では1年を24の節気に分け、その中で秋は7月、8月、9月にあたりますが、8月が秋の中心に位置します。このため、旧暦8月15日が「中秋」と呼ばれるようになり、特にこの時期の満月は美しく、豊作を祈る行事が行われてきました。

2.1. 中秋とは?

「中秋」とは、旧暦の8月15日を指し、秋の季節の真ん中にあたる日を意味します。旧暦における秋は7月、8月、9月で構成されており、その中心が8月となります。この日は月が特に美しく見えるため、月見を行う風習が根付いています。中秋は収穫を祝う日でもあり、自然への感謝が込められています。

1. 中国における中秋の起源

中国では「中秋節」として、古くから秋の収穫を祝い、月を鑑賞する風習が続いてきました。この行事は唐代(618年~907年)には既に存在していたとされ、宮廷では盛大に月を楽しむ宴が開かれていました。人々は満月を眺めながら詩を詠み、自然との調和を大切にしていました。中国の詩人、李白や杜甫の詩の中にも中秋の風景が描かれ、自然の美しさを称えています。

2. 日本における中秋の月見

日本では平安時代から中秋の名月を鑑賞する文化があり、貴族たちはこの日を特別な宴として楽しんでいました。例えば、舟に乗りながら湖や池に映る月を眺める「舟遊び」が行われ、風流な行事として親しまれていました。また、月見団子やすすきを飾る風習もこの時代に始まり、現在でも続いています。現代においても、特に京都や奈良では、伝統的な月見イベントが行われています。

3. 現代の中秋行事

現代でも「中秋」は季節を感じる大切な日として、多くの地域で月見や収穫祭が行われています。例えば、東京スカイツリーでは「中秋の名月」に合わせたライトアップイベントが行われたり、各地の神社では月見祭りが開催されたりします。また、天体観測の機会として中秋の名月を観測する学校行事も行われ、月の満ち欠けや自然のサイクルを学ぶ良い機会となっています。

「中秋」とは、自然と人間とのつながりを感じる季節の節目であり、古代から現代まで、様々な文化や行事を通じて大切にされてきました。

2.2. 中秋以外の秋はあるか?

「中秋」以外の秋も存在します。旧暦では秋の季節が3つの部分に分けられます。「初秋」(旧暦7月)、次に「中秋」(旧暦8月)、そして「晩秋」(旧暦9月)という3つの時期です。それぞれの時期が異なる意味を持ち、秋全体を表しています。

1. 初秋

「初秋」は旧暦7月の時期を指します。この時期は、夏から秋へと移り変わる時期で、暑さが残るものの、徐々に秋の気配が感じられるようになります。日本ではこの時期に「立秋」という節気があり、立秋を迎えると暦の上では秋となります。初秋にはまだ収穫期には入らず、農作物が成長する過程にある時期です。

2. 中秋

「中秋」は秋の真ん中、旧暦8月を指します。この時期が最も秋らしいとされ、収穫の季節の始まりです。月が美しく輝き、自然との調和を祝う行事が行われる時期でもあります。中秋は「秋の盛り」を意味し、月が特に美しくなる満月が訪れることから、月見の行事が盛んです。

3. 晩秋

「晩秋」は旧暦9月、秋の終わりの時期を指します。この時期は収穫が終わり、冬に向けての準備が始まる時期です。秋の深まりと共に、紅葉が最も美しい時期でもあり、自然界は冬への備えを整えます。晩秋には、秋の風物詩である紅葉狩りや、収穫感謝の行事が各地で行われます。

1. 初秋の例:立秋の行事と季節の変化

初秋は旧暦7月にあたる時期で、日本では「立秋」が暦上で秋の始まりを告げます。この時期はまだ暑さが残るものの、徐々に夕暮れが早まり、秋の気配が感じられるようになります。立秋の後、田んぼでは稲が成熟し始め、農作物の実りを待つ時期となります。また、この時期は台風の季節でもあり、農作物の保護や準備が重要です。地域によっては、立秋に合わせて祭りや行事が行われることもあります。

2. 晩秋の例:紅葉と収穫感謝の祭り

晩秋は、秋の終わりを迎える旧暦9月にあたります。この時期は、木々が美しく紅葉し、各地で紅葉狩りが楽しめる季節です。また、収穫が終わる頃でもあり、収穫感謝祭や秋祭りが各地で催されます。例えば、日本では「新嘗祭」という行事があり、天皇が新穀を神々に捧げ、豊作を感謝する儀式が行われます。このように晩秋は、実りに感謝し、自然の移ろいを感じる重要な時期です。

3. 中秋の例:月見と収穫の祝福

中秋は先に述べた通り、月見の行事が盛んに行われる時期です。秋の中頃にあたるこの時期は、満月が特に美しく、農作物の収穫が始まる季節でもあります。日本では中秋の名月に合わせて、家族や友人と共に月を眺めながら食事を楽しむ「お月見」が行われます。さらに、この時期には多くの農村地域で収穫祭が催され、地域全体で豊作を祝い、感謝の気持ちを分かち合います。

このように、「中秋」以外にも「初秋」や「晩秋」といった秋の各時期に、さまざまな文化や行事が存在し、季節の変化を感じることができます。

2.3. 中春、中夏、中冬はあるか?

「中秋」と同様に、季節の真ん中を示す言葉として「中春」「中夏」「中冬」も存在します。ただし、これらの言葉は「中秋」ほど一般的に使われていません。以下にそれぞれの定義を説明します。

1. 中春

「中春」とは、旧暦の2月を指し、春の真ん中に位置する時期です。旧暦では春は1月、2月、3月に分かれており、その中心が「中春」となります。この時期は寒さが和らぎ、花が咲き始め、自然が芽吹く季節の訪れを感じる頃です。特に旧暦2月15日頃が「中春」の中心とされます。

2. 中夏

「中夏」とは、旧暦の5月を指し、夏の真ん中の時期です。旧暦では4月、5月、6月が夏に該当し、その真ん中が「中夏」となります。気温が最も高く、梅雨が明ける頃がこの時期にあたります。中夏は夏祭りや盆踊りが行われる時期でもあり、夏らしい活気に満ちた行事が見られます。

3. 中冬

「中冬」とは、旧暦の11月を指し、冬の真ん中にあたります。旧暦では10月、11月、12月が冬にあたり、その真ん中が「中冬」となります。この時期は寒さが厳しく、雪が降る地域も多く見られます。また、中冬の頃には冬至が訪れ、一年で最も昼が短い日が含まれるため、太陽の復活を祝う行事も行われます。

1. 中春の例

「中春」は、春の真ん中にあたる時期で、自然が目覚める季節の象徴です。この時期には花が咲き始め、梅や桜が満開を迎える地域もあります。特に旧暦2月15日頃は、農作物の準備が進み、田畑で種まきが行われる時期でもあります。日本では「春の彼岸」と呼ばれる行事があり、家族が集まり、先祖を供養し、自然の豊かさに感謝する習慣が続いています。また、中春は寒さが残る時期であるため、寒さが和らぐにつれて、徐々に屋外での活動が増えることも特徴です。

2. 中夏の例

「中夏」は、夏の真ん中にあたる時期で、特に気温が高く、梅雨が明けて本格的な夏を迎える頃です。この時期には日本各地で「夏祭り」や「盆踊り」が行われ、地域の人々が集まり、夏の風物詩を楽しむ光景が見られます。例えば、徳島の阿波踊りや京都の祇園祭など、大規模な夏の行事がこの時期に行われ、地域の活気を感じることができます。また、中夏は田んぼの稲が青々と育ち、夏の日差しを浴びて成長する重要な時期でもあります。

3. 中冬の例

「中冬」は、冬の真ん中にあたる時期で、寒さが最も厳しくなる時期です。特に旧暦11月には「冬至」という節気があり、一年で最も昼の時間が短くなります。日本では、冬至の日に「ゆず湯」に入る風習があり、体を温め、風邪を予防する意味があります。また、カボチャを食べることで健康を願う行事も広く行われています。中冬の時期は、クリスマスや年末年始の行事も控えており、寒い中でも家族や友人と集まって温かい食事を楽しむことが一般的です。

このように、「中秋」以外にも「中春」「中夏」「中冬」が存在し、それぞれの季節に合わせた自然の変化や文化的な行事が行われています。

3. 名月とは?

「名月」とは、特に美しいとされる満月や月を指します。古来より、月は多くの文化や宗教において特別な意味を持ち、特に秋の満月は自然の美しさや収穫の象徴とされました。日本や中国では、秋の真ん中にあたる「中秋の名月」が有名ですが、他の季節でも名月として称されることがあります。名月は、詩や文学、美術のテーマとしても多く扱われてきました。

3.1. 名月とは?

「名月」とは、特に美しいとされる月、または満月のことを指します。特に旧暦8月15日に見られる中秋の満月が「中秋の名月」として知られています。名月はその美しさとともに、自然との調和や季節の移ろいを象徴するものとして、長い歴史の中で重要な意味を持っています。

1. 中秋の名月

最も有名な名月は、旧暦8月15日に現れる「中秋の名月」です。この満月は一年で最も美しいとされ、古くから多くの人々に親しまれてきました。日本では「お月見」として、すすきや団子を供えて月を鑑賞する行事が行われます。この名月は収穫を祝う意味もあり、自然の恵みに感謝する日でもあります。また、詩や俳句の題材としてもよく用いられ、月の美しさを讃える表現が多く残されています。

2. 十五夜と十三夜

「十五夜」は中秋の名月を指す言葉としても使われますが、旧暦の15日に見られる満月全般を指すこともあります。特に秋の満月が美しいとされますが、春や冬の満月も同様に鑑賞されてきました。また、「十三夜」は旧暦9月13日に見られる月で、日本では十五夜の次に美しいとされます。十三夜もまたお月見の対象で、十五夜と同様にすすきや団子を供え、月を鑑賞する風習があります。

3. 花見と月見の融合

名月は、特に秋において美しいとされますが、春の桜や夏の花火と並んで、日本では自然を楽しむ風物詩の一つです。特に春の花見と秋の月見は、日本文化において自然とのつながりを深める重要な行事とされています。月を眺めることで、自然のサイクルや四季の移り変わりを感じ、またそれに感謝する気持ちが育まれます。

3.2. 名月の定義は5W1Hで変わるか?

名月の定義は、5W1H(When, Where, Who, What, Which, How)によって微妙に変わることがあります。季節や場所、誰がその月を見ているか、どのような状況で見ているかによって、名月の捉え方や意味が異なるためです。ここでは、各要素について詳しく説明していきます。

3.2.1. When

「名月」は見る時期によってその意味や価値が変わります。例えば、秋の満月(特に旧暦8月15日の中秋の名月)は最も美しいとされますが、春や冬にも名月と呼ばれる月があります。春の満月は「春月」、冬の満月は「冬月」と呼ばれ、それぞれ季節ごとの風情を感じさせます。時期によって自然の背景や空気感が異なるため、同じ満月でも異なる美しさを持つとされています。

3.2.2. Where

名月は鑑賞する場所によってもその美しさが変わることがあります。例えば、山や海、都市のビルの合間など、異なる風景の中で月を眺めると、その周囲の環境によって異なる感覚を得られます。山間部の静けさの中で見る月は壮大で神秘的に感じられ、一方で海辺で見る月は、海面に映る月光がさらに幻想的な雰囲気を作り出します。都市部では高層ビルの合間から見える月が現代的な美しさを感じさせることもあります。

3.2.3. Who/Whom

名月の美しさや感じ方は、見る人によっても変わります。詩人や芸術家は月に特別なインスピレーションを受けることが多く、彼らの作品に月の美しさが反映されます。歴史的には、貴族や武士が月見を楽しみ、詩や音楽にその感動を込めました。一方で、現代の人々もそれぞれの生活背景や感情に応じて、月を眺めることで異なる感覚や思いを抱くことがあります。例えば、家族と一緒に見る月と一人で静かに眺める月では、異なる印象を受けるでしょう。

3.2.4. What

名月の定義は、見る対象が満月であるか、欠けた月であるかによっても変わることがあります。例えば、満月が最も美しいとされる一方で、三日月や半月など、満月以外の月にも風情があり、これらも「名月」として鑑賞されることがあります。特に、日本では「十三夜」という、十五夜の後に見られる少し欠けた月も名月とされています。このように、月の形によっても、その美しさの感じ方が変わるのが名月の特徴です。

3.2.5. Which

名月は、どの月を指すかによっても異なります。一般的には秋の中秋の名月が最も有名ですが、春や冬にもそれぞれ「名月」とされる時期があります。例えば、春には「花見月」、冬には「寒月」と呼ばれる満月があり、それぞれの季節特有の自然の美しさと共に月を楽しむことができます。どの季節の月を鑑賞するかによって、名月の定義や感じ方が変わるため、季節ごとに異なる楽しみ方があります。

3.2.6. How

名月を鑑賞する方法も、その美しさの感じ方を左右します。例えば、野外で直接月を眺めるのと、建物の窓越しに見るのでは、印象が異なります。また、満月を望遠鏡で観測する方法や、カメラで撮影する方法もあります。それぞれの方法で月のディテールや光の美しさが異なるため、どのように月を楽しむかによっても名月の定義や価値が変わると言えます。

このように、名月の定義は5W1Hの要素によって変わり、見る時期、場所、方法、そして誰が見るかによって異なる感覚や価値が生まれるのです。