写真集の発売

漸く自身初となる写真集が発売となった。

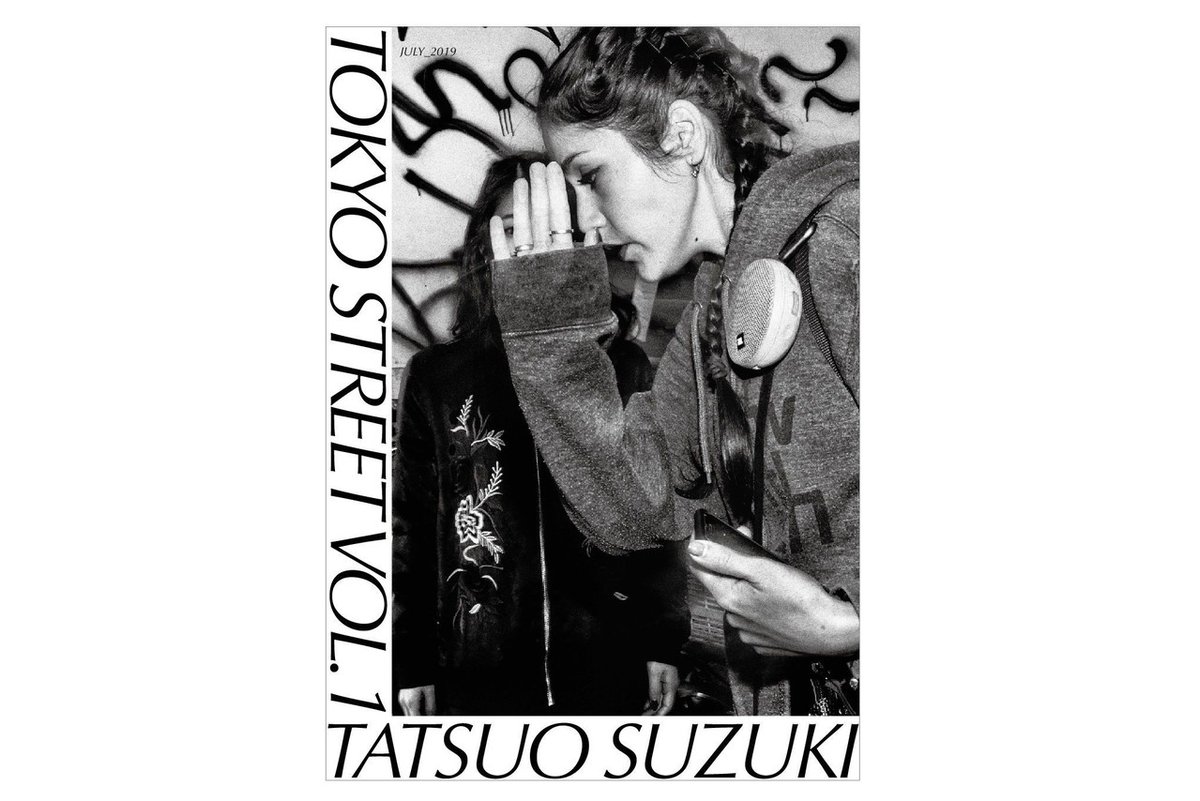

「Friction / Tokyo Street」

やっと出たかという安堵の気持ちと、いやこうすればよかったんじゃないかという反省の気持ち、そしてこれからも更にいいものを作りたいという今後への挑戦の気持ち等々、いろいろ混じり合っている状態。

でもまずは手に取って五感で感じてほしい。

もともと写真集というものには強いこだわりがあって、写真を生業とするならばこれがなければどうにもならないだろうとずっと思っていた。

写真家としての最初のステップだ。

2008年から撮影を開始して、2015年頃からか、プリントを持参しては編集者、キュレーター、ブックデザイナー、出版社等で見てもらい、様々なご意見を頂戴していた。

当然ながら辛辣なお言葉を頂戴することもあったし、いやこのまま撮影しろというご意見も頂戴したりもしたが、共通していたのは君の写真集は日本からは出版できないよという点。

勿論、自費出版ではなんとかなるかもしれないが、出版に関わる費用、流通経路、発刊部数、写真集のクオリティ等々を考慮すると、どうせ出すならいいところから出してみたいと思うのは当然のことで、さてどうしたものかといろいろ考えていた。

出版するにはまだ早すぎるというご意見も参考にしつつ。

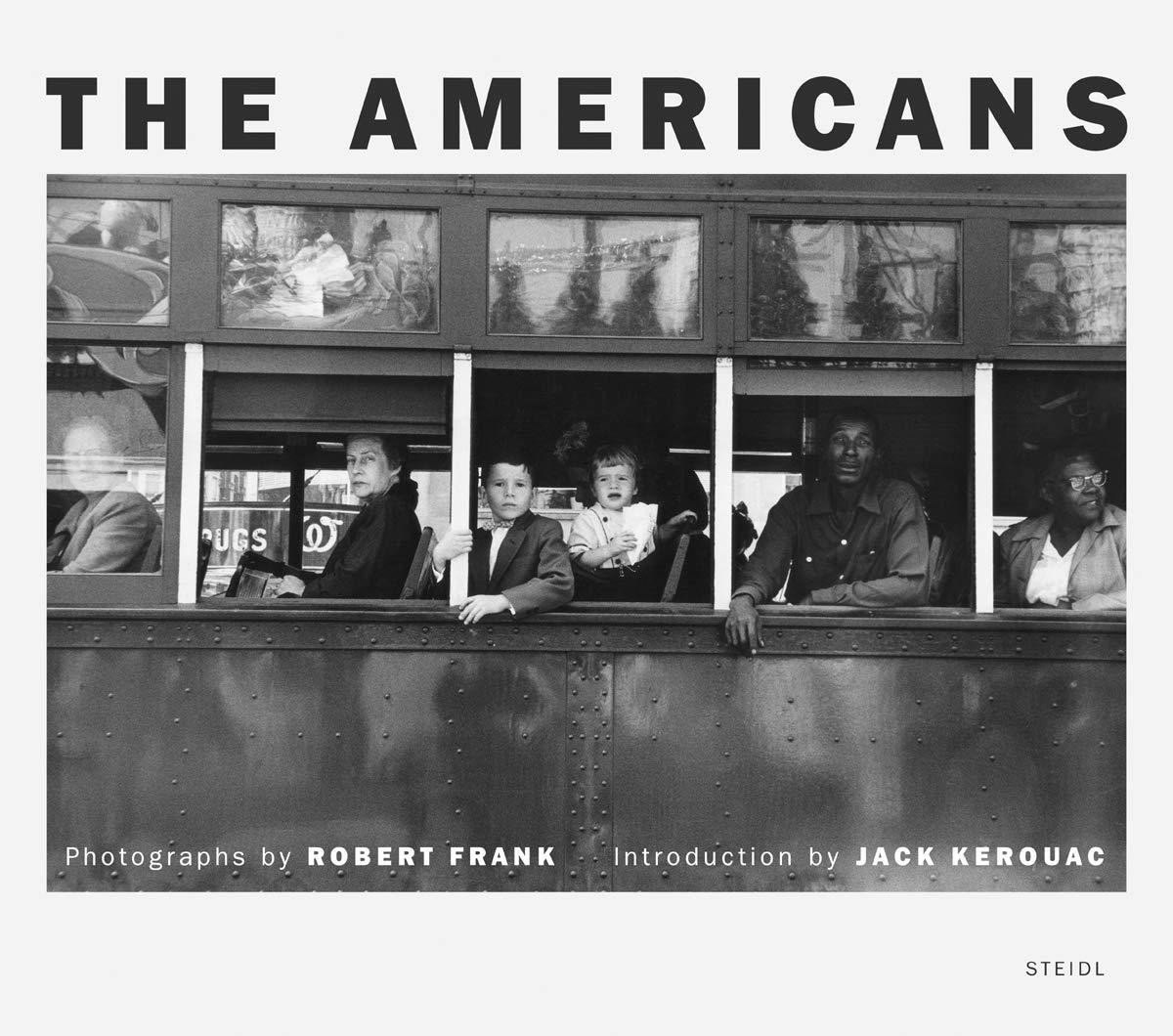

そのような折に、Steidl Book Award Japanという公募があることを知る。

受賞者はSteidl社から写真集が出版できるという企画だ。

これがほぼ4年前。

東のAperture、西のSteidlと言われるように、世界的に最高峰の写真集出版社の一つ。

ちょうどその頃「世界一美しい本を作る男」というSteidlのドキュメンタリー映画が公開されていたこともあって、ここで出せたらそりゃいいよなあという気持ちでダミーブックを制作、応募する。

(この時のダミーブックは銀塩プリント A4サイズで制作。

このサイズだと60ページが最大枚数とのことで、それで作成した。)

Tokyo Art Book Fairでの企画、またRobert Frank展が同時に開催されていたこともあって、単純にRobert Frankと同じ出版社から出せたらいいなとか、Art Book Fairでセレクトされて展示されたらいいなとか、まあ考えられるのはそこまで。

そして運良く事務局側でセレクトされて、同フェアで展示されたのだけれど、そこでずらっと陳列された数々の膨大なダミーブックを拝見。そのあまりのレベルの高さ、そしてこの世にはこんなにもレベルの高い本が存在しながら出版されないでいるのかとカルチャーショックを受ける。

そして当然ながら自分の本が選出されることはまずないと確信し、ひどく落ち込みながら帰路に着く。

一体どうすればあのレベルに到達できるのか皆目見当もつかないというのが正直な感想だった。

ところが。

神か悪魔の悪戯なのか、次々と発表されていくロングリスト、ショートリストにまで残ってしまう。

結果、最終選考まで駒を進め、創始者のゲルハルト・シュタイデルとの対面レビュー。

ここで思いのたけをぶつけ、Robert Frankをいずれは超えたいと宣言する。

氏からは、「今まで数多くのストリート写真集を見てきたが、このような写真集は初めて見た」との言葉を頂戴する。

でも正直なところ、明らかに自分よりも優れた写真集が数多くあったので、受賞は厳しいだろうと思ってはいた。

しかし蓋を開けてみると最終選考に残った8名全員が受賞。

出版の運びとなった。

感無量。

これが4年前。

すぐ出版されるかと思ったのだがこれが大間違い。

後から知ったのだが、Steidl社の出版は2-8年待ちも珍しくなく、なかには10年待ちもあるとのこと。

実際、自分の写真集は2年前に打ち合わせを完了し、その後既に印刷されていた。

なので奥付の出版年には2018 Publishedと記載されている。

事務局による当時の滞在レポートもあるのでこちらをぜひ。

(1-5まであります)

それで、そこから待つこと2年。

なぜ出版しないのかと問い合わせたこともあったが、一番いい時のタイミングを待っているのだろうとのSteidl社スタッフの言葉。

もうこれは待つしかないと思った。

ちなみにSteidlは全行程でゲルハルト・シュタイデルの判断が必要。

彼がGoと言わない限り動かない。

ただし一旦動けば一週間もあれば完了する。

それだけ周りのスタッフも優秀だ。

そしてこうして仕上がったのが今回の写真集だ。

全ての打ち合わせの工程において、自分が考える以上の提案を先方がしてくる。

つまりこの場合、これかそちらか、どちらがよいか。

この用紙がいいがどう思うか。

印刷の黒の具合はこれがいいがどう思うか。

先方が独断で決めることはなく、必ずこちらの了解を得て進める。

そして先方の提案は上述の通り自分の予想以上のいいものなので否というものがない。

とんとんと話は進んだのだった。

少なくとも通常、印刷の場合は、こちらがあれこれ言ってなんとか折り合い点を見出すものだが、先方の仕上がりがあまりにもいいためこちらは何も言うことがなく、呆然としつつ了というのみだった。

さて、そのような具合で漸く出版された。

冒頭記したように、複雑な気持ちも入り乱れるが、まずは最初のステップを歩み出せた。

写真集が出たからといってなにか変わるわけでもない。

突然写真が上手くなるわけでもない。

日々粛々と撮影していくのみ。

前回の記事で記したように、続けていかないと意味がない。

写真家にはジンクスがあるようで、最初の写真集は超えられないと。

しかしそこを乗り越えてこその写真活動だろう。

実際のところ、2018年に打ち合わせを終了後、この2年は、新たな試みとして私家版のZine、Tokyo Street Vol.1-3までを刊行してきた。

コロナ等の影響で出版が滞っているが、まずは落ち着き次第Vol.4-6を刊行し、完結させたい。

今回の写真集とは明らかにテイストも違ってきていることもわかるはずだ。

写真は一人で撮影することはできるが、写真集やZineはそうはいかない。

多くの方のご厚意とサポートで成り立っている。

その気持ちに常に感謝しつつ、忘れることもなく、その恩に報いるためにも、より良いものを発表していきたい。

全ての関係者に感謝の気持ちを込めて。