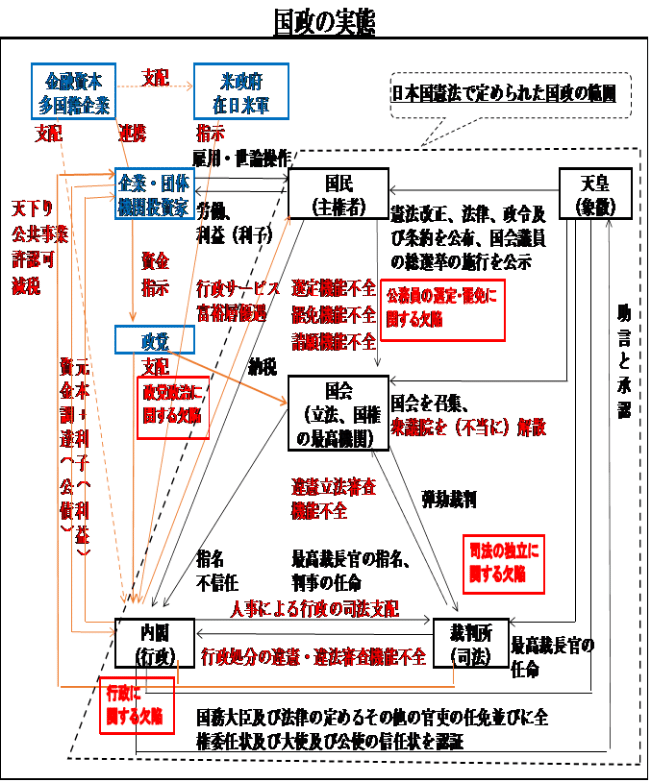

前に、日本国憲法で定められた国政の構造を分析、日本国憲法で規定されてる民主制についてお話ししました。

しかし、実態はこの通りに運営されていないようです。

今回はそのことについて確認してみたいと思います。

【民意を反映しない選挙・罷免制度】

・衆議院選挙の小選挙区制、参議院選挙の一人区は、死票が多く出やすく民意を反映しない。

・政党が国民の代表を決める比例区。

・憲法第一五条で国民に保証された公務員の罷免について、国民審査を除くと、国会議員・認証官に対して罷免権行使するための手続法がないため、国民の信頼を裏切る行動をとっても、国民が辞めさせられない。

【お金の力が影響を及ぼす政党政治】

・議院内閣制において立法府と行政府の双方を同時に支配、強大な権力を持つ与党が、企業・団体から政治献金を受けると、国政に民意が反映しないリスクが生じる。

・選挙に際して極端に高額な供託金制度があることで、資金のない人にとって実質的に国政に参加できない制度。被選挙権の不当な制限。

【内閣(行政)の追認機関となり、国権の最高機関として機能しない国会】

・所属政党からの公認・推薦、比例代表名簿、そして党議拘束があるため、「全体の奉仕者」であるはずの国会議員は党の意向に沿って権力を行使。

・与党党首が首班指名を受け行政府の長となると、内閣と国会双方に強い影響力を持つ。国会が内閣を牽制する機能が弱くなり、国会が内閣=行政に従属する構造。

・内閣主導で政策も法律案を国会に提案、党議拘束があるので、与党の賛成多数で政府提案が可決される。

・内閣が、憲法第五章に規定されてない衆議院の解散権を行使。

【行政に取り込まれる司法】

・内閣が裁判官を任命し、裁判所と法務省・検察庁は結びつきが強く、司法が行政に取り込まれて、行政への牽制が機能しない。

・行政府の中の検察が実質的に公訴権を独占しており、権力の犯罪に対する法の支配が不十分になる。

【外国・経済界が政策決定に影響力を及ぼし、官僚が権益を維持】

・日米安保条約、日米地位協定に基づく日米合同委員会において、日本側の官僚が米軍の関係者と、日本の主権を放棄する内容を含む、在日米軍に関する密約を結ぶ、非民主的な政策決定構造。

・「アメリカの意向」をバックにした日本の官僚が権益を維持。各種規制改革政策など。

・内閣府において、委員が民間人で構成された審議会が米国の要望に沿った答申を内閣に提出、一方、経団連を中心とした財界が同じく政府に提言をする、という政策決定プロセス。

以上で述べた、私たちが認識すべき国政の構造について、図で纏めると次のようになります。

一部の人たちが、公権力に強く影響を与えていて、民意が国政に反映しないように、自分たちに都合のよいルールを社会全体に押し付け、一般の国民が不利益を被る政策を、政府は推進しています。各種団体・企業・政党・メディア・政党などはこれをサポートする役割を担っています。

政治家、官僚の多くも、このことで利益を得ています。

ちなみに、このような構造は日本特有の問題ではなく、他の外国でも程度の差はあれ、同じような状態にある国が多いと思います。

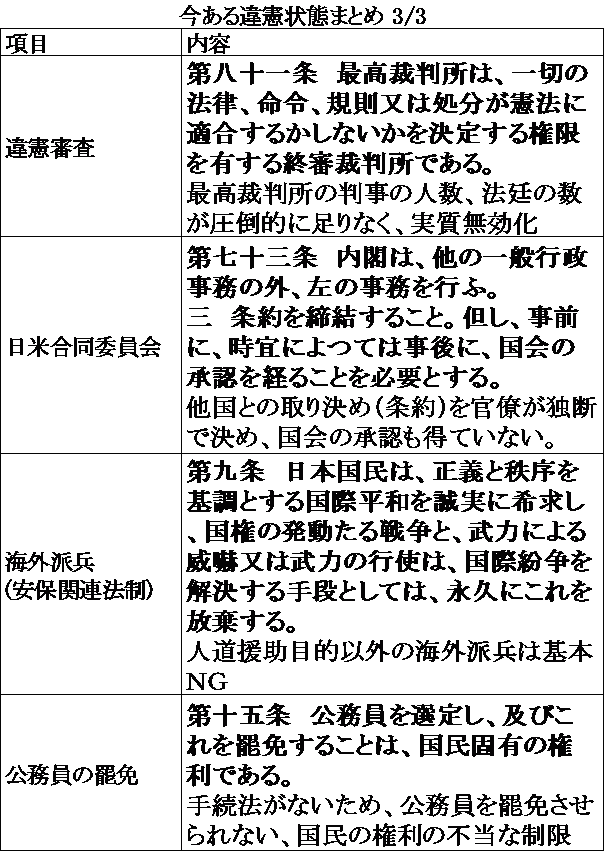

そして、これらの国政の欠陥は、さまざまな違憲問題にも繋がっています。

あくまでも筆者の見解ですが、現在の国政で憲法違反に該当するものを、次表で纏めてみました。

それでは、最後にこちらもよろしくお願いいたします。

Kindle電子書籍 日本民主化計画 ¥250-

https://www.amazon.co.jp/dp/B0838BVD43/

新田たつふみ記