自宅本棚の図書館化 Part3 : 分類記号を割り振ろうぜの会

今回は前回・前々回の続きで、「自宅本棚を図書館っぽくしようの会」のPart3です。

Part1が総論(全体の計画)に当たる部分で、Part2は、実際に「蔵書目録」を作ってみたという回でした。前回は少し退屈だったかもしれません。僕も書いてて苦痛だった。

続く今回は、実際に分類記号を割り振ろうの会です。「図書館の本っぽく」、自宅の本たちに分類記号を当てて行きたいと思います。

いや分類記号って何??

まずは分類記号の説明から。というか、今日の大半はこの説明に使っちゃいました。

分類記号というのは、いうなれば図書館の本にとっての住所です。僕たち同様、本たちにも帰る家があるんやね。お前にも家族がいるだろう……

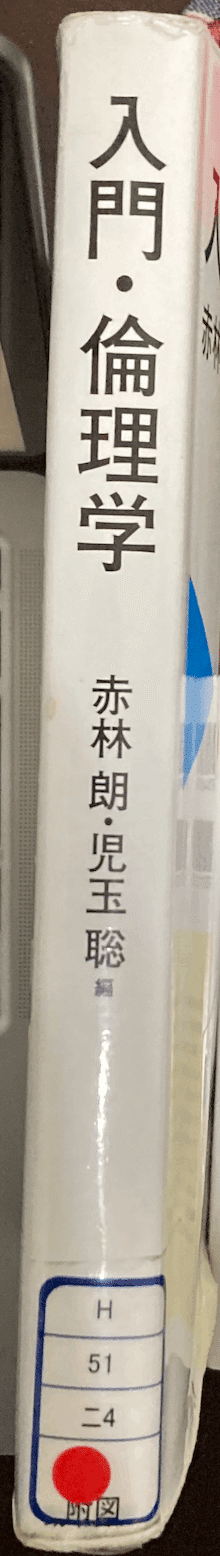

試しに図書館の本を見てみると、

こんな感じで、背表紙にラベルが貼ってあります。このラベルに書かれている、「 H ‖ 51 ‖ ニ4 」 のHの部分が、ここでいう「分類記号」。これが背表紙に書かれていることで、彼らを本棚に戻すとき、ちゃんと家まで送り届けられるという寸法です。

図書分類法

こうした記号はもちろん、てきとーに割り振られているわけではなく、あるルールに基づいて行われています。そのルールが「図書分類法」。”分類法”ってあるけど、別に法律ではないです。

一応、大阪府立図書館が用いている説明も引用しておきます。

図書分類法とは

図書の並べ方、検索方法のひとつ。 本に書かれた内容(テーマ、主題)によってグループ分けを行い、 そのグループを順序よく棚に並べ、本を探しやすくするための方法です。

ここで大事なのは、引用にもある通り、図書分類法を用いることで、本がグループごとにまとまり、探すのが楽になるということです。探すのだけでなく、本を戻すのも楽になります。

「これを自宅の本棚でもやってやろうじゃあねえの」というのが、今回のプロジェクトになる。

ちなみに、作業前の本棚はこんな感じ。

ともかく、並びに統一感がない。ただ本が並んでいるだけで、そこに秩序や規則がない。特に3段目の『スピッツ論』とか、なんでここにいるの? という感じ。ほんとにお前の住所そこか? それがなんだか、個人的にはとても気持ち悪いです。

ので、作ってやろうや、俺たちのコスモスをよ。自宅本棚にも図書分類法を用いて、順序よく本を並べ、本を探しやすくし、「秩序」を構築してやろうと思います。

(ちなみに、その予備作業としての「蔵書目録作成」を、前回終えたところ。)

分類記号も実はいろいろ

というわけで今回は、自宅の本に分類記号を割り振って、本たちを整列させていきます。

ただ、分類記号は実は数種類あり。一つではないです。ので、どれを採用するかというのがまず悩みどころ。例えば、さっきの本は「H ‖ 51 ‖ 二4」と、アルファベットから始まっていたけれど、数字から始まるパターンもあります。

試しに図書館の検索サービスを使ってみると、

こちらは、大学図書館で検索した結果。「請求記号」のところを見ると、同じ大学内でも、所蔵館によって分類記号(請求記号)は違ったりします。これ地味にムカつくけど、どんな分類法を用いるかというのは、図書館ごとによって異なっています。

まずはその辺の違いをチェック。そして我が本棚はどの方式で行くのかを決めていきます。

……ちなみに、僕は図書の専門家でも何でもなく、大学図書館でバイトしてる奴が趣味で書いているだけなので、言っていることは割とテキトーです。詳しい知識はお近くの図書館の司書さんまで!

その① NDC(日本十進分類法)

分類方法のその1は、NDC(日本十進分類法)。おそらく、最も多くの図書館で採られている、一番メジャーな方式です。さっきの画像で言えば、下側の「吉田南図書館」でこちらが使われている。

特徴としては、3桁の数字(+小数点)を用いているところ。これによって分野の指定が行われています。例えば、先ほどの『入門・倫理学』では150の数字が振られているけれど、これはNDCで言えば、「哲学」の項目の、「倫理学・道徳」などに該当します。

↑NDCではこんな感じで、まず100の位に大まかな分類が当てられ、10の位以下で細かいところに対応していく形になります。

ちなみにWikipediaさんによると、これは1930年頃に考案されたものらしい。歴史がすごいです。現在は改訂10版が使われており、時代の流れに合わせて、分類が細かくなったりしております。

↑以前、これで遊ぶ記事を書いたので、暇な人は見に行くこと。

で、これを自宅本棚へ適用する際のメリット・デメリットについて。まずメリットとしては、やはりメジャーな方式ということがあります。使い慣れているし見慣れているため、安心感が強いです。

逆にデメリットとしては、1つ目に少し「旧式な」分類法であることと、2つ目に、国立国会図書館で使われていないことがあります。これについては次に紹介するNDLCが関係しています。

その② NDLC(国立国会図書館分類)

2つ目の分類法はNDLC。日本で最大の(桁違いの)蔵書数を誇る国立国会図書館で、これが使われています。最初に見せた『入門・倫理学』の「H ‖ 150 ‖ 二4」などの方式は、こちらのNDLCに準拠。

NDCとの違いとしては、まずNDLCの方が新しいです。ので、NDCからNDLCに移行している図書館もちらほらあるそう。例として京大附属図書館や、あと調べたら東北大学の附属図書館もそうなってるっぽいです。

もうひとつの特徴として、こちらは国立国会図書館での運用として作られたため、社会科学部門の本の分類に特化しているというのがあります。国会での審議に特化しております。

試しに分類パターンを見てみると、

A 政治・法律・行政

B 議会資料

C 法令資料

D 経済・産業

E 社会・労働

F 教育

G 歴史・地理

H 哲学・宗教

K 芸術・言語・文学

M~S 科学技術

U 学術一般・ジャーナリズム・図書館・書誌

V 特別コレクション

W 古書・貴重書

X 関西館配置資料

Y 児童図書・簡易整理資料・教科書・専門資料室資料・特殊資料

Z 逐次刊行物

といった具合で、Aが「政治・法律・行政」となっていることからもわかるように、政治や政策に関する事柄が一番上に来るようになっています。これはそもそも国立国会図書館が、国会での審議のための調べ物用ということに由来しているらしいです。議員たちが政治についてきちんと討論できるよう、その「知の宝庫」として国会図書館があるというわけです。

もちろん僕の自宅は国会ではないので(実は違うんです)、この際NDCとNDLCの比較が大事になります。

NDLCのメリットとしては、やはり新しいこと。NDCからNDLCに移行したいけれど、図書館の予算の都合上できていない、というところもあるらしいです。その点、僕の場合、ここで一から図書館を創造していくわけで、完全に自由が利きます。自宅図書館のメリットを最大に活かすなら、こっちの最新版のNDLCでもいいかな〜〜と思えます。

もうひとつメリットとして(こっちの方が大きいが)、国立国会図書館で使われているということがあります。国立国会図書館は、日本で最大の蔵書数を誇る図書館。どの図書館よりも本が揃っています。

これが何を意味するかというと、僕がこれから自宅の本たちに分類記号を割り振っていく際、困ったら国立国会図書館の仕方を参考にできる、ということです。これは心強いことですよ。

例えば、こちらのピーター・シンガー『動物の解放』という本。これは動物についての倫理的扱いを論じた名著ですが、論じている対象は「動物」で、ただその手法や著者の専門は「倫理学」となってます。この場合、この本は「動物学」と「倫理学」、どちらに分類するべきなのか?

先ほどのNDCで言えば、図書館によって150の「倫理学・道徳」のコーナーに割り振られたり、480の「動物学」のコーナーに割り振られたり、まちまちです。この辺、本ごとの最終的な分類は各図書館に任されているっぽい。ので、個人図書館運営者としては、どれを参照すべきか迷ったりします。

ただ、NDLCの場合はその心配がなし。なぜなら、国立国会図書館でのやり方に従えばいいだけだから。圧倒的蔵書数を誇るので、「調べたけどない」という事態もほぼ発生しません。それが強みです。

ちなみに国立国会図書館では、『動物の解放』はRA(生物学)に割り振らてました。個人的にはこれ、倫理学のところに置きたいんだけども。

ただ、NDLCのデメリットとしては、使い慣れていないためピンと来ない、というのがあります。単純にAとかBとか書かれても、それ何のコーナー? となりがちである。

それに僕にとっては、アルファベットの順番がわかりにくいというデメリットもあります。僕はいまだに、ABCの歌を脳内再生しないとアルファベットの順序がわからないため、数字を使うNDCの方が安心感はあります。皆さん、ABCの歌を歌わずに、IがKの前か後かとかってわかりますか? これおかしいの僕の方ですか?

そんなわけで、NDLCとNDC、どっちも長所あれば短所もあり,という感じです。

……余談。ここまで、NDCとNDLCについて、「NDLCの方が新しく、かつ国立国会図書館で使われている」という話をしてきました。で、そもそもこのNDCとNDLCって何?って思ったりしませんか。

NDLCの方が新しいらしいけど、Lが付いたことで何が新しくなったのか? とかね。このLって何のL? Lに新しいとかの意味ってあったっけって。「私がLです」のL? とか思いますよね。

で、実はNDLCは、国立国会図書館分類法、つまりNational Diet Library Classification の略です。

対して、NDCは、日本十進分類法、つまりNippon Decimal Classificationの略なんです。

……これ、皆さんどう思います?? 僕は最初知ったとき「狂ってんな」って思いました。NDCとNDLC、あんだけ形を似せといて、C以外共通点ないのかよと。結構狂ってないですか、これ。僕は狂ってると思います。

はい、次行きます。

その③ オリジナル分類法(TSUTAYA図書館方式)

3つ目。これまで、NDCとNDLCという、文字列だけ似ててほぼ別物の2つを紹介しました。

最後の選択肢は、こういった既存のモノに頼らず、もうオリジナルの分類法を作っちまおうぜというものです。だってさ、どうせ自宅の図書館なんだから、好きにすればよくない? というのもありっちゃあり。

ちなみに僕はこれ、勝手にTSUTAYA図書館方式と呼んでます。民間会社が運営する「TSUTAYA図書館」では、従来のNDCなどの分類法を採らず、独自の方式に従うということが行われました。その結果はまあ、他の諸々の事情と重なったのもあるけれど、大不評だったぽいです。↑の記事は詳しい上に面白かったので、数年前のだけど読むべし。

オリジナル分類法の利点としては、好きなようにできるというのがあります。本を愛する人なんて知らねえ、他の奴等なんかしらねえ、俺だけの世界を作っちまうぜっていうのができちゃいます。

反面、デメリットとしては、やはり統一感に欠けそうだというのがあります。そもそも、規則性や秩序が欲しくて始めたことなのに、好きなようにやってしまっては元も子もないかな〜〜。あと、参考にできるものがないのは、逆につらいような気もします。

その他 DDCやUDCなど

ここまでは国内の分類法を見てきましたが、海外の分類法もあります。有名なのだと、デューイ十進分類法(DDC)や、国際十進分類法(UDC)など。あと、NDLCはアメリカ議会図書館分類表(LCC)を参考にしているらしいです。

まあでも、僕は洋書はほとんど買ってないので、この辺の海外事例は今はスルーします。

選ばれたのはNDCでした

結論から言うと、自分の家の本棚には、その①のNDC(日本十進分類法)を採用することにしました(拍手)。理由は、やはり一般的に使われているということと、自分がバイトしている図書館で採られている方式だから、というのがあります。結局親しみのあるのが一番かなと。

で、その上で、次なる問題は、各本への分類記号の割り振りをどうするか、です。自分で振るか、既存のを参考にするか。すなわち、自分でNDCの表とにらめっこして、「この本の分類はここだ!!」と決めるのか、あるいは、その本を検索して、「大多数の図書館でここに分類されているから、それに従おう」とするのか。これが迷いどころです。

でもまあ、結局は後者の手法、すなわち既存の図書館で採られている分類に従うという方針にしました。理由は大変だから。あと、今回こうやってnote等で公開する上で、ガチ勢から「は? その本がそこにあるのはおかしいだろうよ」とツッコミ喰らうのも怖かったのもあります。初めての試みだし、既存のものに乗っかって、まずは感覚を掴みたい。ビビってすんません。

(余談。少し調べてみたけれど、各図書館で誰がこの分類記号を決めているのかはよくわからなかった。やはり司書さんだろうか?)

一つ大事なことを忘れてました。

NDCにしろNDLCにしろ、基本的に新刊には対応していないです。発売されたばかりの本は、まだ図書館に所蔵されていないため、分類記号も不明。ので、買ったばかりの本については、自分で分類記号を割り振るか、各図書館に収録されるのを待つかのどっちかになります。

僕はこれについては、新刊を買った際は自分で分類を割り振って、徐々に勘を磨いていきたいと思っております。

実際に割り振ろうぜ!!

今日の記事、だいぶ長くなっているけれど、そろそろ終わりです。頑張りましょう。

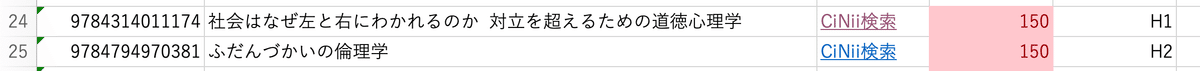

「この本は312だ!」という感じで、実際に本たちに分類記号を割り振っていきます。この段階では、前回作った「蔵書目録」が大いに役に立ちます。

前回、こうやって、クリックするとその本についてのCiNii Booksのページに遷移してくれるセルを作りました。一応おさらいすると、CiNii Booksというのは、「大学図書館の本を探す」ことを目的としたツールで、これによって、「各大学図書館で、その本にどんな分類が当てられているか」というのがわかります。ちなみに、普段我々が使っているCiNiiは「CiNii Articles」、つまり「論文検索」の方ですね。

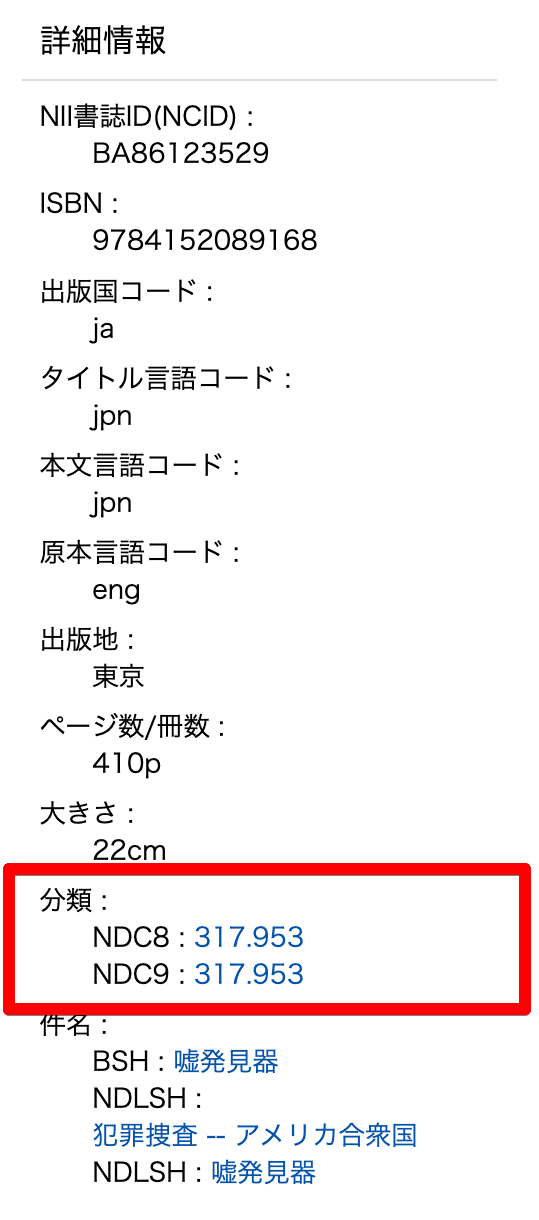

CiNii Booksを使うと、こんな感じの画面が出てきます。その本を所蔵している大学や、そこでどんな分類が使われているかわかる、という仕組みですね。

ここ、右下の方に注目してください。

CiNii Booksが優秀なのは、こんな感じで「分類」を示してくれるところです。一般的に採用されているNDCが、ここで一目で分かるようになっています。便利!!

あと、動作がめっちゃ高速です。 一応、国会国立図書館の検索サービスでも、この辺はわかったりするのだけれど、いかんせん動作が重いです。死ぬほど重い。

その点、CiNii Booksはマジでさくさく動いてくれるのでありがたい。あと「どの大学で、どの分類が採られているか」まで分かるので優秀です。CiNii Booksにこんな感謝してる人間、結構稀有だと思う。

そうやって一般的なNDCが判明したら、それをExcelにコピペしていきます。これも地味でひたすら根気のいる作業だけど、ここまで来ればもうひと踏ん張り。これまでの道のりの方が大変だったので、頑張れます。米津の昔のアルバムでも聴きながらやろう(dioramaとか)。

先ほどの『動物の解放』のように、2つ以上の分類が出てきたときは、もう好きな方を取るようにします。大学ごとの違いも見られるので、好きな大学に寄せていくのもあり。

やっていくと、こんな感じになっていきます。ちなみに小数点以下はめんどくさいので、一桁までとしました。この辺の融通が利くのが、自宅本棚図書館化の魅力です。

…….一つ、非常に大事なことを忘れていました。

分類記号は最終的に、こんな感じで、本の背表紙に3段ラベルとして貼っていきます。そうすることで、一目で本の住所が明らかになり、配架が楽々になるため。最初に紹介したとおりです。

で、このラベル、基本的には三段組みです。一番上の段が、今まで書いてきた「分類記号」の欄。今回はNDCを使うので、三桁の数字(プラス小数点一桁)を書いていきます。

そして2段目。ここの埋め方、僕が思いつく限りでは、少なくとも4通りあります。

「著者名」頭文字を、「アルファベット」一文字で示す

「著者名」頭文字を、「カタカナ」一文字で示す

「本のタイトル」の頭文字を、「アルファベット」一文字で示す

「本のタイトル」の頭文字を、「カタカナ」一文字で示す

これも図書館によって違います。そして、地味に迷いどころです。

アルファベットorカタカナについては、かっこいいのはアルファベットの方。ただ、さっきも書いたとおり、僕はABCの歌を脳内再生しないとアルファベットの先後がわからないため、親切なのはカタカナの方。

あと、著者名or本のタイトル。基本的には「著者名」の方が採られがちだし、その方がわかりやすいだろうと僕も思います。

ただ、「本のタイトル」には、本棚に並べたとき壮観になるという魅力があります。

京大の吉田南と書館では「タイトル頭文字」の方が採られています。そうするとこんな感じで、タイトル「移民」から始まる本がキレイに並んでくれるんです。その次のKも、ちゃんと「国際」関連の語から始まっているし、統一感を感じやすいと思います。著者名順に並べたときは、どうしてもこうはなりにくい。

その辺の統一感を大事にするなら、タイトル頭文字を採るのもアリ・アスター監督。

…とはいえ、まあ結局は、著者名×アルファベットにしたんですけどね。それが多分、一番一般的だし。あと本を探すときは「○○先生の本、どこだっけ」となることが多いので、著者名の方がよいだろうという判断です。

最後に、ラベルの3段目。ここは、上二つが重複したときに、それらを分けるための番号を振っておきます。

こんな感じで、たまに分類記号・著者のアルファベットが被ることがあります。そういうとき、それらを区別するために数字を振るという感じ。基本的には「入荷順」に振っていきます(あとから来た奴ほど番号が大きくなる)。

あと、セルが朱くなっているのは、「重複をチェック」機能を有効にしているからですね。こうすることで、「150番は、他にも本があるんだ。下段の番号が被らないようにしよう」と注意しやすくなります。これが地味に大事。

最後、こうやって分類記号+著者記号+数字などをまとめて、「請求記号」と呼んだりします。「317.9 ‖ A ‖ 1」といった感じで二重縦線で区切ること多いです。

で、そういう作業を繰り返していくと、大体こんな感じになります。

今日は説明することが多く、なかなか大変だったけれど、作業としてはこれで完了です。疲れたーーーーーー。

以上

あとはこれを、実際に「ラベルシール」に書き込み、本に貼っていく作業になります。これはこれで大変だったので、また次回に書いてみたいと思います。

↑コクヨの図書ラベルを使ったよ。。

今回の作業の感想としては、第一に、全国の司書さん(?)は結構やべえことやってるなというもの。やばいというのはいい意味でのやばいです。

僕は今回、先人たちの知恵に乗っかり、どの分類になるかは自分で考えようとしませんでしたが、実際に「自分で分類記号決めてみろ」と言われたから、かなりパニクると思います。読んでない本だってあるし、わかんなくねえ?

この辺、皆さんどうやって決めているんでしょう。調べてもあんまりわからなかったので、謎が深まって面白いです。

もうひとつは、本の分類をちゃんと知っておくのは楽しい、ということです。この辺の分類記号で見えるのは、その本への「一般的評価」だと思います。

例えば、法学×倫理学のコラボ的な本があったとき、僕は専門が法学のため、その本を「法学」の視点から見がちです。ただ、分類記号を見てみると、実際は150の「倫理学」の方に置かれているのが一般的であったりして、その辺のズレを認識できます。自分流の本の捉え方が全てではねえんだなと、そういうことを感じ取れますな。

そんなわけで、本の一般的な「住所」や、多くの場合どこに住んでいるのかというのは、知っておくと楽しい情報だと思います。

はい。今回もながーーーーくなったので、この辺で。

次回、最終回として、「装備&配架」の回としたいと思います。そして最終的には、これを一本の記事としてまとめるつもりであるが、それが大変な作業になりそうだ、、、(noteはその練習と思ったけれど、いやハードですね)。

そんなわけで、最後までお付き合いいただければ幸いですー。

【追記】

このあたりの作業の自動化パートになります。