『キャプテン・アース』第1話を読む(榎戸洋司論)

※本文中には、本作『キャプテン・アース』においてシリーズ構成/全話脚本を務めた脚本家・榎戸洋司がこれまでに携わった作品――『爬虫類戦記』『美少女戦士セーラームーン』『新世紀エヴァンゲリオン』『少女革命ウテナ』『少年王』『フリクリ』『ラーゼフォン』『忘却の旋律』『トップをねらえ2!』『桜蘭高校ホスト部』『STAR DRIVER 輝きのタクト』『キャプテン・アース』最終話まで――に関する記述があり(言及している分量についてはまちまち)、便宜上それらをまとめて「榎戸作品」と呼んでいる (*1) 。

丸い虹について

ダイチ「今の自分。自分の在り方が、何か間違っているような気がするときがある」

冒頭、本作の主人公であるダイチが、今の自分の在り方に対して、どこか違和感を覚えながら窓の外を眺めている姿や、元陸上部であるダイチが、ゲームセンターのレースゲームで時間をつぶしている姿から、『忘却の旋律』の主人公・ボッカや、『美少女戦士セーラームーンS』の天王はるかを思い出した人も多いのではないだろうか。思春期における少年少女たちの物語を紡いできた榎戸作品としては、ある意味お馴染みのキャラクター像とも言えるだろう。そして、ボッカやはるかが「戦士」になることを選んだ(運命を受け容れた)のと同様、ダイチも、学校の同級生たちとの一見幸せそうに思える夏休みを選ぶのではなく、(「キャプテン」になるために)種子島へ行くことになるのである(榎戸作品における「選択」の問題については後述する)。しかし、同級生たちとの別れ際に、ダイチが、「誘ってくれてありがとう」と配慮を見せる点は、孤高の存在のように描かれていたボッカやはるかとの違いとして、現代的にチューニングされた大事なポイントと言えるだろう。すなわち、本作はいわゆる「チームもの」でもあるため、「キャプテン」に求められる性格とは、一人でも成立するような「戦士」とは微妙に異なるということが、すでにこの段階から窺えるのである。

榎戸洋司は、ボッカやはるかを通じて、「実存」の問題(世界を受け容れること、自分の生きる意味や居場所を見つけること)を描こうとしていたように思われる。特に『桜蘭高校ホスト部』以降、榎戸作品において家族(疑似家族)のテーマが大きく扱われるようになり、物語的にも群像劇が中心になっていくのは――もちろん、現実における視聴者が求めるキャラクター像の変化などを含む社会的な情勢の変化にあわせて、という見方も可能であろうが (*2) ――個人的な「実存」の問題の先にある、「共存」を中心的に描こうとしているからとも考えられるだろう(例えばそれは、『STAR DRIVER 輝きのタクト』第1話において、泳いで本土から南十字島へ渡ろうとした、主人公・タクトの無謀な行動によく表れていたように思われる。すなわち、すでに「シルシ」を持ち、世界を受け容れている状態であるタクトが、「死」を覚悟しながら海へ飛び込んだのは、まさにタクト自身が、これから世界を信じようとしていたからではないだろうか。そして、世界を信じて海へ飛び込んだタクトは、ワコの嗅覚(直観)によって救出されるのである(これは「共存」への第一歩と言えるだろう))。

安藤ニオ「年配者だけが仕切っている組織は知識や経験が豊富で慎重に動きますが、その分保守的で思い切った行動は取れません。逆に若者だけの組織は勢いはありますが、見境なく暴走し自滅しがちです。しかし、年配者と若者がお互いを認め合って協力し合えるチームは強い」(『キャプテン・アース』第19話)

想起イメージは、ほとんど無意識の底から浮かび出ることもなく、その感覚を暗示しつつ、もはや存在はしていない、しかし再び存在しようとしているものの標識である暗示というものの一種独特の力を借りて、自らを現前化させるのである。その暗示がごくわずかに想像力[=イメージ形成能力]に触れるや否や、暗示されたものはその発生期状態において描き出される。(ベルクソン『精神のエネルギー』)

われわれの身体は、虹の光でできている。虹の光にみちる力が、われわれの身体に欲望と慈悲の力をわきたたせる。(中沢新一『虹の理論』)

欲望。司祭を除けば、それを「欠如」と呼びたがる者などいるだろうか。ニーチェはそれを《力能の意志》と呼んでいた。別の仕方で呼ぶこともできる。例えば、恩寵。欲望するとは容易なことではまったくない。だが容易でないのは、それが、欠如する代わりに、「贈与する徳」を与えるからにほかならない。(ドゥルーズ『対話』)

榎戸洋司「少年時代は輝いてたのに、そういう輝きがなくなってくるような感覚って、誰でもあるんじゃないのかなと思って。そこからやり直したくなるような主人公にしてみたいなと。だから、少年時代や黄金期の思い出の記号として、虹とかを出してみた感じですね」(webラジオ「キャプテン・アース~Midsummer's night~」第1回)

榎戸洋司「ダイチはなんとなく「種子島に行かなきゃ」と思う。後付けでいろいろ動機は説明できるんだけど、そういうふうに最初に「なんとなく思う」というところが結構、重要かなという気がしていて。現実にこうして生活しているなかでも、直観的に「こういう仕事がやりたい」と思うことが大事というか……。大切であってほしいな、と」 (*3)

なぜダイチは、同級生たちと一緒に伊豆の別荘へ行くのではなく、種子島へ行くことにしたのか。それは、テレビに映った丸い虹の映像から、輝いていた頃の子供時代を想起したからに他ならない。ではなぜ、それまで忘却していたはずの子供時代を想起することが、再び種子島へ行くことのキッカケとなるのか。「生の哲学」で知られる哲学者のアンリ・ベルクソンによれば、想起によって「感覚」が暗示されるのだという。現在のダイチは、ここではないどこかを見るような表情で、東京に吹く風を「苦手」と言い、それと対比されるように、子供時代のダイチは、種子島に吹く風を素直に「気持ちいい」と言っていた。つまり、ダイチが丸い虹を見た瞬間に思い出していた(再構成していた)のは、おそらく過去の断片的な出来事の記憶だけではなく、その出来事と不可分に結びつけられた、また感じたいと欲するような当時の「感覚」=「風」の記憶でもあると思われるのだ (*4) 。そしてこの、当時の「感覚」=「風」(=純粋なもの、自由なもの、原風景的なもの)をとり戻したいという無意識的な欲望によって、ダイチは再び、種子島へ導かれたのだと考えられるのである(これは「なんとなく」と表現されうるものでもあり、事後的に振り返ってみれば、「運命だった」と呼べるようなものでもある)。

タオンガ(品物)や厳密な意味での一切の所持品は一つのハウ〔ラテン語の spiritus と同様、風と霊魂の双方を指す〕、一つの霊的力をもっている(…)ハウはその古巣、森や氏族の聖所やその所有者のもとへ帰りたがる(…)だれかから、なにかを貰うということは、その者の霊的実在の一部、その者の霊の一部を貰うことである(モース『贈与論』)

欲望は交換を知らない。欲望は、ただ盗みと贈与だけを知っている。(ドゥルーズ=ガタリ『アンチ・オイディプス』)

嘘がないのは、森の中だけ。(『少年王』)

ハナ「ピッツは嘘をつかない」(『キャプテン・アース』第7話)

エンディミオン「森は誰のものでもない。ただ、樹々に深く隠された、この湖は、何人も知らないと思っていました。ここは、僕の秘密の場所だったのです」(『美少女戦士セーラームーン3 PRELUDE OF ROMANCE』)

ちびうさ「私、誰にも話してないよ。あなたのことも、この森のことも。私だけの秘密にしてるよ」(『美少女戦士セーラームーンSuperS』第8話)

秘密の共有とは、普通じゃない関係への第一歩だ。(小説版『フリクリ』第2巻)

サカナちゃん「秘密を共有したことで、二人の絆はいっそう深まった」(『STAR DRIVER 輝きのタクト』第4話)

「風」を気持ちいいと感じていた頃の無邪気なダイチは、『STAR DRIVER 輝きのタクト』第1話におけるタクトと同じように、無意識の象徴とも言える深い「森」の中(隔離区画)へと踏み込んでいけるような活発な子であり、簡単にフェンス(=境界)を飛び越えてしまう(=ルールを逸脱する)ような子であった(このことは、活力のない現在のダイチとの対比にもなっている)。そして、日常と切り離された(テッペイのいる側の)大地へと降り立ったダイチは、そこでテッペイと対面し、どこかノスタルジーを喚起させるような、ペンダントを巡る贈与合戦(そう、これは戦いでもあるのだ!)をすることになる。文化人類学者のマルセル・モースによれば、贈り物には物質的/経済的には還元できない「過剰なもの」――モースはそれを霊的な力と呼ぶ――が宿っており、その霊的な力とは、自分自身の一部なのだという。ダイチとテッペイの二人は、ブルースターと呼ばれる青い宝石のペンダント(一般に「青い宝石 (*5) 」とは、「純粋性」を表すとされる)の贈与を通じて、いわばお互いの身体の中に、それぞれの霊的実在の一部を取り入れ、お互いの人格を体感的に知っていく――要するに、絆を深めていくわけである。

つまり、テッペイが、丸い虹という「秘密」にしていたものをダイチに見せようと思えたのは、おそらくダイチの《ハウ》、すなわち、ダイチの霊的な力に触発され、「ダイチになら、丸い虹を見せても大丈夫だろう」と身体的に感じられたからであろう。そして、「秘密」を共有したダイチとテッペイの二人は、普通じゃない特別な関係となるのである(テッペイの身体に埋め込まれていたダイチの《ハウ》(=ダイチとの絆)が、丸い虹を通じて(=物理的な距離を飛び超えて)、再びダイチを種子島へ導いた、と解釈することもできるだろう(ノノ「ノノとお姉さまの絆に、もはや距離など関係ないのです!」(『トップをねらえ2!』第4話)))。ちなみに、ドイツ語のギフト (gift) には「毒」という意味があり、『少女革命ウテナ』第37話において描かれた、ウテナとアンシーによる「毒の贈り合い」と、このシーンを比較してみるのも面白いかもしれない(ダイチとテッペイの贈り合いが純粋な関係性を表すとすれば、ウテナとアンシーの贈り合いは、お互いを苦しめるという意味で、より深い関係性を表していたと言えるだろう)。

草時「(どこか楽しそうに)体の痛みに、思わず涙が出たらしい」(榎戸洋司『少女革命ウテナ 脚本集(上)』第23話「デュエリストの条件」)

ココ「そりゃ痛いよ。生きてんだから」(『忘却の旋律』第19話)

ラルク「痛いことや苦しいことを有り難がるなんて馬鹿みたいじゃないか。だけど、それが人間ってことなんだ!」(『トップをねらえ2!』第6話)

エーリアルについて

まるで幽霊のような存在であり、『忘却の旋律』に登場する忘却の旋律を彷彿とさせる風の妖精・エーリアル。公式サイトには、「謎の少女」としか書かれていない (*6) 。様々な解釈が可能であろうが、筆者は、ダイチにしか見えないエーリアルの存在を、基本的には『忘却の旋律』におけるボッカにとっての忘却の旋律と同様、1. ダイチが「キャプテン(戦士)」であることの証であり、2. ダイチ自身の純粋なものが現前した幻影であり、そしてなにより、3. ダイチが「自由」であることの象徴だと考える。

エーリアルは最終話まで一貫して、ダイチを見守る守護霊的な存在として描かれていることから、1. の「キャプテン」であることの証(=しるし)や、2. のダイチ自身の純粋なものが現前した幻影(=ダイチの一部、分身、《ハウ》のようなもの)といった見方は理解されやすいと思う。しかし、3. のエーリアルという存在自体が、ダイチが「自由」であることを表しているというのは、一見わかりづらいと思われる。そこで少し、『忘却の旋律』において忘却の旋律自体が、「自由」を表していたことを示してみたいと思う(『忘却の旋律』において忘却の旋律とは、物語的には「自由」の象徴であることよりも「幻影」であることに注目したキャラクターであると言えるが、ここでは「自由」の象徴としての側面のみを扱う)。

忘却の旋律「二十世紀に、大きな戦争がありました。それは、人間とモンスターの全面戦争でした。言葉では到底語り切れない激しい戦いの末、勝ったのは、モンスターたちの方でした。月日は流れ、新世紀になりました。そして、人々はあのメロディを忘れていったのです」(『忘却の旋律』第1話)

ボッカ「メロディだよ、メロディ。ほら、このメロディ。こうして、今も鳴り響いているじゃないか」(『忘却の旋律』第1話)

過去もなく、未来もなく、一つの現在から別な現在へと落ちていく存在者の背後で、また日々に解体され、剥げ落ち、死に向かって滑っていくこれらの音の背後で、メロディは常に変わらず、若々しく凛としている。まるで情け容赦もない証人のように。(サルトル『嘔吐』)

人間はまず存在し、しかるのちに自由であるのではない。人間の存在と、人間が「自由である」こととのあいだには、差異がない。(サルトル『存在と無』)

自由というのは、与えられればただ幸せになれる便利な万能装置ではない。むしろ現代という時代にあっては、若者たちは自由に戸惑っている。自由を使いこなせずに、目的を見失い、大きな不安の中に溺れているように見える。(…)この物語は、自由の世界に踏み出した一人の若者の冒険を描く。そして自由というものとつきあっていくことの不安、痛み、恐ろしさを描いていく。(…)本当の自由の素晴らしさを若者たちに伝えたい。苦しくても手にいれるべき〝自由の価値〟を示したい。(『忘却の旋律 脚本集 忘脚①』ストーリー構成案)

榎戸洋司「『ウテナ』は、ひとつの組織(学園)の中から外に出るまでの物語です。今度は、出たところから物語が始まる。あの続きと云うとヘンだけど、あれ以後の物語ですね。ただし、中の世界もある種のフィルターを通して外の世界を反映している訳だから、外の世界も中と同じ構造が拡大されて広がっているだけ、という単純な事実もあるんです」(『忘却の旋律 脚本集 忘脚③』榎戸洋司インタビュー)

ガイナックスの設立20周年記念作品のひとつとして作られた『忘却の旋律』。その第1話では、まるで『忘却の旋律』という作品が、ガイナックスの代表作である『新世紀エヴァンゲリオン』以後の物語であることを宣言するかのように、「新世紀になりました」という忘却の旋律のモノローグから始まる(ちなみに、よく『新世紀エヴァンゲリオン』は、「現実へ帰れ」というメッセージを提示したと言われるが、『忘却の旋律』第2話では、「男の子が一番喜ぶハーレム的なアニメを象徴する意味を込めたキャラクターのエル」(『「戦時下」のおたく』)という少女が、主人公であるボッカに置いて行かれる展開となっており、このことから『忘却の旋律』においては、「すでに主人公が現実に帰ってきている」ところから物語が始まると言えるのである (*7) )。そして、実存主義的と評されることの多い『新世紀エヴァンゲリオン』(特に旧劇場版)や『少女革命ウテナ』以後を描こうとした『忘却の旋律』第1話のラストでは、まさに実存主義の哲学者として有名な、ジャン=ポール・サルトルが書いた小説『嘔吐』のラストを思わせる描写が描かれるのである (*8) 。

また、『忘却の旋律』のストーリー構成案において書かれている「自由」についても、「人間は自由の刑に処せられている」と表したサルトルの言葉が思い出されるだろう。しかし実際には、少なくとも『忘却の旋律』において忘却の旋律が表象している「自由」とは、上記のようなサルトル的な自由観とは明確に違うものとなっている。というのも、『忘却の旋律』には、ボッカの相棒(分身的存在)として、エランヴィタールというバイク(アイバーマシン)が登場するのだが、この「エラン・ヴィタール(生命の飛躍)」という言葉こそ、哲学者のアンリ・ベルクソンが、「生命活動に内在している(根源的で偶然的な)力」として想定した概念であり、エランヴィタールと同様に、ボッカの分身的存在として、ボッカにだけ見えている忘却の旋律には (*9) 、ベルクソン的な自由観が表象されることになるからである。では、ベルクソンにとっての「自由」とはどのようなものなのか。

自由な行為とは、自己の認識を取り戻すことである。自由とは、純粋持続のうちにわが身を置きなおすことである。(ベルクソン『意識に直接与えられているものについての試論』)

存在しているのは、ただ単に、われわれの内的生命活動の連続するメロディーだけなのです。――それは、不可分一体のものとして、われわれの意識的実在の初めから終わりまで、絶えることなく継続し、継続し続けるであろうメロディーなのです。われわれの人格存在とは、まさにそれそのものなのです。この変化の不可分一体の連続性こそが、まさしく真実の持続を構成するものなのです。(…)持続とは、われわれが常に時間と名付けているものですが、しかしそれは不可分一体のものとして知覚されている時間です。(ベルクソン『思考と動くもの』)

時間とは外から「見られる」のではなく内から「生きられる」しかない経験であり、そしてその経験に他ならない「生」と別のものではあり得ない。(……)「私」という存在があること、それが「持続」すること、私が「自由」であること、これらは同じ事柄の異なる言い方に過ぎない。(杉山直樹『ベルクソン 聴診する経験論』)

未決定性、予見不能性、偶然性、自由は、常に諸原因に対する独立を意味する。ベルクソンが、エラン・ヴィタールに多くの偶然性を見出し、それを讃えるのは、この意味においてである。(ドゥルーズ『無人島』)

ベルクソンにとって「自由」とは、自己が存在し「持続」すること、つまり「持続」のうちに身を置くことである。そして「持続」とは時間のことであるのだが、それは、時計の針が等間隔に刻むような、客観的で量的な時間(分割可能な連続性)のことではなく、まるで個々の音が相互浸透的に結びついたメロディのように、途切れることのない、質的な時間(分割不可能な(異質的な)連続性、いわば内的/経験的な時間、ある厚み(幅)を持った「現在」)のことなのである。これで、榎戸洋司が「忘却の旋律」という言葉(キャラクター)に与えた意味がわかるのではないだろうか (*10) 。要するに「忘却の旋律」とは、それ自体が「持続」のメタファーとなっており、それゆえに「自由」の象徴にもなっているのである(忘却の旋律とエランヴィタールが、どちらもボッカの分身的存在として描かれていることは、まさに「持続」と「エラン・ヴィタール」が、相互浸透的に関連していることに対応していると言える (*11) 。また、榎戸洋司がボッカのキャラクターを構築するに当たって、「モノと関わらせたかった」と語っていることからも(「忘却ステーション 第1巻 教えて榎戸さん!」)、ベルクソンの「ホモ・ファベル」が連想されるだろう (*12) )。

つまり、作中において「忘却の旋律」が〝見える〟ということは、いわば「自分の時計 (*13) 」を持つ、ということを表現していると考えられるのである(ボッカが、「メロスの戦士」として覚醒するキッカケとなったのも、友人であるケイが、教室に「時計」を忘れて、それを取りに行ったまま失踪したことであった。このことは、ケイという現代を生きる普通の少年が、モンスター=社会によって (*14) 、「自分の時計」=「持続(固有の生のリズム)」を失わさせられている、ということを表していたと言えるだろう(ケイ「この腕時計、もうずっと壊れたままなんだ。僕は、いつまでこの暗い道を走り続けるんだろ」(『忘却の旋律』第14話)))。

『忘却の旋律』第24話において、ソロが次々に「時計」を壊すのも、彼が失くしてしまった「自分の時計」=「持続」を探しているからなのである。モンスターキングとなって「死」への恐怖を失ったソロには、「生」の根源的な力である「エラン・ヴィタール」が感じられなくなっているのだが、元々「メロスの戦士」であった彼の身体は、無意識的に「自分の時計」=「持続」を求めてしまっているのである(その意味において「自分の時計」とは、『少女革命ウテナ アドゥレセンス黙示録』における「鍵(車のキー)」に対応していると言えるだろう)。本作の第15話において、セツナがキルトガングのセイレーンとして覚醒した後、ラッパが姿を消してしまうのも、同様の理由からだと考えられる。すなわち、ラッパとは、セツナにとっての「持続」を表しているのだが、永遠の命を持つキルトガングとなったセイレーンには、ラッパという「エラン・ヴィタール」が感じられなくなっているのである。

このように、『忘却の旋律』とは、モンスター=社会が発展し、「持続」的な時間(旋律)が忘却された世界(現代社会)を舞台に、それでも「持続」的な時間、すなわち「自由」の素晴らしさを訴えようとした作品なのである(したがって『忘却の旋律』とは、サルトル的なアンガージュマンによって、社会変革や体制打破を目指すことが主題の作品ではない(そもそも最終話を見れば明らかだと思われるが、なぜかそのような解釈がネット上では散見される)。また、榎戸洋司が第5話のオーディオコメンタリーにおいて語っているように、作中におけるボッカの「基本的な相手」は、モンスターではなく、あくまで「モンスターに寝返った人間(=モンスター・ユニオン)」であるため、ボッカを大杉栄のような社会運動家と重ねてみても――そのベルクソン的な自由観を除いては――両者の間にある齟齬が際立つだけであろう(そのようなアナーキズム的な考えは、ボッカよりも黒船に当てはまるものであり、榎戸洋司は明確に、黒船的な生き方は「一昔前の方法論」だと語っている(『「戦時下」のおたく』)))。

現実を越える理想が現れたとき、そこに革命が起こる。だから僕たちは、天上ウテナという少女を描いた。勝てるわけがないと知りつつ、彼女に戦い抜いてほしいと思った。ウテナはアンシーのすべてを受け入れた。おそらくこのキリストは、鶏が鳴く前に、アンシーが三度ウテナを知らないと言うことを知っていたのだろう。(榎戸洋司『少女革命ウテナ 脚本集(下)』自身による収録作品解説)

榎戸洋司「結局、メロスの戦士という奴らはうじゃうじゃと湧いて出てくるんですね。モンスターキングの側にしてみれば「お前らこそモンスターだよ」(笑)というかね。そういった生命の逞しさみたいなものが描ければ良いなぁ、とは思っていました (*15) 」(『「戦時下」のおたく』)

神秘家の愛の方向は生のエランの方向と一つである。すなわちそれは、選ばれた少数の人間に欠けるところなく十全に伝えられたこのエラン自体なのであり、これらの人々はこのエランを今度は人類全体へ刻みつけようとするのである。(ベルクソン『道徳と宗教の二つの源泉』)

神秘家と神の合一は「部分的な」ものであり、両者はあくまでも別のものである。神秘家は「神の業」の一部になるのではなく、「神の業」を引き継ぐことによって自身が創造を担う。そして、創造の担い手であるということは、新たな創造者を創り出すことと等しい。したがって、神秘家は自らに触れる他の人間にも種の限界を乗り越えさせ、創造を開始させるのでなければならない。こうして、神秘家の役割は「最初に模範を示すことによって、人類を根本的に変容させる」こと、あるいは「被造物である種を創造の努力に変換する」ことになる。(…)ベルクソンは、神秘家の経験を「他の人も、事実上ではないにせよ権利上はたどり直すことができる」ものと考える。「事実上」できないのは、意志が足りないからだ。「われわれはそれを欲しないし、たいていの場合、欲することができないだろう」(…)神秘家以外の人間は、種の限界を超えて創造的行動を行う意志を自ら持つことができない。意志が見いだされるとしたら、それは〔神秘家からの〕「呼びかけ」への「反響」、しかもおのずと生じてしまった「反響」という形においてである。(西山晃生「ベルクソン『道徳と宗教の二源泉』における神秘家の役割」)

さらに『少女革命ウテナ』との関係で言えば、『忘却の旋律』とは、「外」に出たアンシー=ボッカが、次第にウテナのような存在(ベルクソン風に言えば神秘家)になっていく物語だと言える。ゆえに、『忘却の旋律』最終話では、『少女革命ウテナ』において、ウテナというキリスト(=神秘家)に見せられて(=「エラン」を刻まれて)、アンシーの時間(=「持続」)が動き始めたように、今度は、アンシー=ボッカが、神秘家的な存在である「メロスの戦士」となって、次世代の子供に「エラン」を刻みつけるシーンが描かれるのであろう(『少女革命ウテナ アドゥレセンス黙示録』では、TV版以上にわかりやすく、ディオスからウテナ、ウテナからアンシーへと、「エラン」が引き継がれている様子が描かれていた(「樹璃に飛びかかるウテナ。その姿に、王子様の姿が一瞬オーバーラップする(……)懸命にステアリングを握るアンシー。その姿に、一瞬、ウテナの姿がオーバーラップする」(榎戸洋司『少女革命ウテナ アドゥレセンス黙示録 シナリオブック』)) (*16) 。そしてこれこそ、榎戸洋司が、アニメという媒体を通して一番やりたいことではないだろうか(「この薔薇〔=「エラン」〕があなたに届きますように」(『少女革命ウテナ』第39話) (*17) )。

これを本作に当てはめて考えてみると、ダイチの父親である真夏タイヨウは、英雄的な人物として描かれており、ダイチが「キャプテン」として覚醒できたことの要因には、すでに父親であるタイヨウから、「エランを刻まれていた」ことが推察できるのである(なお、榎戸洋司は、「誰でもメロスの戦士になれる資質を持っているのか」という質問に対して、「全員持ってると思います。遺伝子とかは関係なくて、巡り合わせみたいなものだから」と答えているため(「忘却ステーション 第3巻 教えて榎戸さん!スペシャル!!」)、ダイチに「キャプテン」としての資質があったことと、ダイチが、英雄であるタイヨウの「血を受け継いだ子供」であることには、直接的な関係はないと思われる)。

ところで、「メロスの戦士」(=「ソロの歌」における小鳥、『トップをねらえ2!』風に言えばアホウドリ)となって、「持続」的な時間を生きようとすることは、自らの旋律(=メロディ)を奏でることに他ならない(このことは、『爬虫類戦記』のレスターンや『美少女戦士セーラームーンS』の海王みちるが「楽器」を弾いていたこと、『劇場版 美少女戦士セーラームーンSuperS』のラストにおいて、ちびうさがペルルから「笛」を渡されたこと、あるいは、『少年王』における花鈴の「歌(=「青い宝石の君」)」や『STAR DRIVER 輝きのタクト』における四方の巫女の「歌」などが思い出されるだろう)。そして、「持続」の例として旋律が挙げられていることからもわかるように、「音(波)」もまた、「自由」の象徴である。したがって、本作において初めてエーリアルが登場するシーンでは、ダイチが「自由」になった(=「キャプテン」にふさわしい)ことを示すかのように、笛の「音」が鳴るのだと思われる。

プロスペロー「エーリアル――私の小鳥、私の命令だ、これを最後にお前を宙に解き放ち、自由の身にしてやる、達者で暮せ……」(シェイクスピア『あらし』)

小鳥は歌う 小鳥の歌を(「ソロの歌」)

ノノ「コケーッ!」(『トップをねらえ2!』第6話)

島の巫女は自分自身の〝歌〟を持っている。それは巫女のサイバディの記憶に刻まれた、古代銀河文明の太古のメロディなのかもしれない。(『STAR DRIVER 輝きのタクト OFFICIAL COMPLETE GUIDE』)

歌それ自体がすでに跳躍なのだ。歌はカオスから跳び出してカオスの中に秩序を作りはじめる。しかし、歌には、いつ分解してしまうかもしれぬという危険もあるのだ。アリアドネの糸はいつも一つの音色を響かせている。オルペウスの歌も同じだ。(ドゥルーズ=ガタリ『千のプラトー』)

筆者は、エーリアルの容姿から、『忘却の旋律』に登場するモンスター・パンの姿も連想された。そしておそらくそれは、製作側の意図的なものだろうと思っている。というのも、エーリアルのモチーフとなっているシェイクスピア『あらし』に登場する「風の妖精」エーリアルが、「楽器」を鳴らし「歌」を歌うように、モンスター・パンのモチーフとなっているギリシャ神話に登場する牧神パンも、「夏の風の神」と呼ばれ、「笛」がトレードマークとされているからだ (*18) 。また、エーリアルが「少女」の姿をしていることに関しては、エーリアルという存在が、社会化=男性化した、現在のダイチが失ってしまったものを象徴しているためだと考えられる(もちろん、『美少女戦士セーラームーンSuperS』におけるちびうさにとってのエリオスの存在を、ユング的なアニムスの象徴として解釈できるように、ダイチにとってのアニマの象徴として捉えることもできるだろう)。

あるいは、エーリアルとは、設定としては「少女」となっているのだが、実際にはむしろ、両性具有的で、まさに妖精のような存在として見ることができる。こうした見方は、牧神パンが、半人半獣の神であることとも重なるものであり、性別が未だ男にも女にも分かれていない未分節な状態であるというイメージは、エーリアルという存在が、ダイチ自身の深層にある無意識的なものが具現化したようなキャラクターであること、すなわち、前述した「純粋なものが現前した幻影(分身)」であることとも重なるものであろう(「私は音楽の如きものに於て無限に深い内面的自己其物の純なる表現を見ることができると思ふ」(西田幾多郎『芸術と道徳・働くものから見るものへ』))。

よく音楽は感性と理性の結合した表現と言われるが、それは響きの空間にたいする全体直観と、音階の体系をつくる言語的「併合」との結合を意味している。そこから言語と音楽の共通性と違いがあらわれてくる。(…)音楽は無限の響きに基礎づけられている。そのため響きを基礎とする音楽は音素を基礎とする言語よりも、アーラヤ識=無意識の深いところまで届くのである。(中沢新一『レンマ学』)

鏡夜「正直、奴〔=環〕のピアノを初めて聴いたそのとき、俺は驚いたものだ。兄が涙ぐんでたからじゃない。不覚にも、不覚にも俺自身、なぜか泣けてきたからだ」(『桜蘭高校ホスト部』第24話「そして鏡夜は出会った」)

地下空間について

榎戸洋司「『キャプテン・アース』は、エネルギー問題がテーマでもあります。僕たちを取り巻く現実の政治や経済にしても、その多くが突き詰めればエネルギー問題に行き当たる」 (*19)

榎戸洋司「(最初の企画では全キャラクターが)前の『STAR DRIVER』と違って学園ものではないということで、社会人でもいいかな大学生でもいいかなって。その場合、ストーリーも全然変わったと思いますけど。ただ、僕以外の全スタッフが、高校生でないとヤダって言ったんで(笑)」(『キャプテン・アース』第6話 オーディオコメンタリー)

榎戸洋司「子供向けの物語を作る仕事に従事している人が、やらなければいけないことというのは、いかにして子供が大人になっていくか、ということを物語で示していくことだと思うんです。ただ、現在、ちょっと状況が複雑になっているのは、子供が大人になる物語を作っていくにしても、現代の子供が現代の大人になるための物語を示さなければいけないので、目まぐるしく変わっていく価値観や常識に対応していく必要があるという点です。変化が激しいんですね。だから、常に考えていかなければならないし、そういう追いかけっこみたいなことを諦めずに続けていかなければならない、と思うんですよ」(『「戦時下」のおたく』)

エーリアルに導かれてダイチが行き着いた地下空間とは、(設定としてはブルーメの内部ということなのだが)『STAR DRIVER 輝きのタクト』に登場する「ゼロ時間」のつもりではないだろうか。というのも、榎戸洋司は、『少女革命ウテナ』以後の物語を『忘却の旋律』で描いたように、『STAR DRIVER 輝きのタクト』以後の物語を『キャプテン・アース』で描こうとしているように思われるからだ(タクトが海へ飛び込んだ『STAR DRIVER 輝きのタクト』第1話についても、環が川へ飛び込んだ『桜蘭高校ホスト部』最終話の続き(以後)という見方ができるだろう)。『少女革命ウテナ』から『忘却の旋律』が、「内」から「外」への話だったように、『STAR DRIVER 輝きのタクト』から『キャプテン・アース』は、抽象的で内在的な話から、現実的で社会的な話へとなっている (*20) 。もしも本作が、榎戸洋司が企画当初考えていた通り、主人公が大学生や社会人という設定になっていたとすれば、本作はより『忘却の旋律』に近いテイストの作品となっており、より『STAR DRIVER 輝きのタクト』以後の物語であることを実感できるような作品になっていたのではないだろうか。また、まともな「大人」がいないとも言われる現代において、大学生や社会人を主人公にしようとしていたことからは、榎戸洋司がこれまで通り「子供」と向き合い続けていたことが窺えるだろう (*21) 。

これは解釈というより妄想に近いのだが、筆者は、『STAR DRIVER 輝きのタクト』のベースには、ベルクソンから大きな影響を受けた哲学者、ジル・ドゥルーズの時間論があると考えている (*22) 。つまり、シリーズ全体が、まるでドゥルーズの時間論における三つの時間の位相に対応するかのように進んでいき、最終的には、「ゼロ時間」から差異=サイバディが、(日常的に考えられている固定的な)自我=世界に対して決定的な亀裂を与え、現実化する=宇宙という現在へ飛び出していく物語だと解釈(妄想)しているのである(とてもじゃないが、ここで詳述することはできない) (*23) 。いずれにせよ、第1話のラストにおいて早くも「自由(=キャプテン)」となって(=「持続」のうちに身を置いて)、「(それまで見上げることしかできなかった)宇宙という現在へ飛び出していく」ところから始まる本作『キャプテン・アース』は、『STAR DRIVER 輝きのタクト』のラストと地続きのように見ることができ、そう考えると、あの地下空間を「ゼロ時間」として見立てることができるのではないだろうか(ベルクソン的に解釈するなら、エーリアルと共に地下深くへ進むことは、まさに精神を緊張させ、強度を高めていくことを表していたと言えるだろう)。

光・馨「僕らは常に矛盾している。二人を見分けて欲しい、見分けて欲しくない。僕らのことを知って欲しい、知って欲しくない」(『桜蘭高校ホスト部』第20話)

潜在は顕現の外にあるのでなく、自己矛盾の現実の中に含まれて居るのである。エネルゲーヤがデュナミスに先立つといふ所以である。(西田幾多郎『哲学論文集第二・哲学論文集第三』)

幾千年来我等の祖先を孚み来つた東洋文化の根柢には、形なきものの形を見、声なきものの声を聞くと云つた様なものが潜んで居るのではなからうか。(西田幾多郎『芸術と道徳・働くものから見るものへ』)

タクト「じいちゃんがよく言ってた。一番大事なものが目に見えないことはよくあるって」(『STAR DRIVER 輝きのタクト』第4話)

「じゃあ秘密を教えるよ。とてもかんたんなことだ。ものごとはね、心で見なくてはよく見えない。いちばんたいせいつなことは、心で見なくてはよく見えない。いちばんたいせつなことは、目に見えない(…)きみのバラをかけがえのないものにしたのは、きみが、バラのために費やした時間だったんだ」(サン=テグジュペリ『星の王子さま』)

榎戸洋司「マリノはミズノの第1フェーズで創り出された少女である。〝創る〟といっても、何もないところからではなく、〝別世界にいるもうひとりの自分を召喚魔法で転位させた〟ようなイメージ…かな」(『STAR DRIVER 輝きのタクト OFFICIAL COMPLETE GUIDE』)

榎戸洋司「不老不死のキャラクターの不老というものを考えてみた時にひとつ思ったのが、不老というのは肉体だけじゃなくて、心も不老じゃないと身が持たないんじゃないのかと思ったんです。身体だけがずっと若くても、心がどんどん年を取っていったら、不死にはならないんじゃないか。そう考えると、〔不老不死のキャラクターは〕精神年齢が低いままずっといないと、逆に生きていけないんじゃないのかと思ったんです。大人に成りきれないというか、大人に成りきれないからこそ、永遠に生きてるみたいな」(『キャプテン・アース』第6話 オーディオコメンタリー)

あるいは地下空間とは、潜在的に存在する「別世界」を表していると見ることもできるだろう。なぜなら、榎戸洋司は、デビュー作の『爬虫類戦記』におけるレスターンの「聞こえない声」を始めとして、普通の人には知覚できないが、確かにそこに実在するもの(世界)を、一貫して描き続けてきたからだ(特に初期作品からは、精神分析や心理学の影響が大きく見られる (*24) )。『美少女戦士セーラームーン3 PRELUDE OF ROMANCE』第二幕「エンディミオン」における「時空転位トンネル」=「安らぎの井戸」(井戸からはフロイトの「イド」が連想される)や『美少女戦士セーラームーンSuperS』及び『少年王』における「夢」や「影」(これらからはユングが連想される。また、『少年王』における「他人になる」ことは、「投影」のメタファーとして捉えることもできるだろう (*25) )。さらに、「超音波」(『忘却の旋律』)や「放射能」(『トップをねらえ2!』)、榎戸作品ではお馴染みの「量子テレポーテーション」なども含めれば、枚挙にいとまがない。そして、『少女革命ウテナ』や『STAR DRIVER 輝きのタクト』については、その世界(学園や島)そのものが、ある種「別世界」を表しているようにも見える。

つまり、地下空間(=『STAR DRIVER 輝きのタクト』における「ゼロ時間」)=潜在的に存在する「別世界」というのが筆者の見立てであり、ここでは、「別世界」にいるダイチが、(目には見えない生命エネルギーの結晶体のような)ライブラスターと共に現実世界に顕現することで、現実世界と「別世界」とが、相互に結びついている(関連している)ということ、すなわち、異なる世界が矛盾的に同時に存在しているということを表現しているのではないだろうか(潜在的な領域においては、現実化していない(=未決定である)ために、矛盾するあり方が共生することが可能なのである)。このことは、地下空間=ブルーメ(ハナ)の内部という設定上の話に当てはめて言えば、ダイチの世界(「持続」)と、ダイチとは絶対的に異なる存在であるハナの世界(「持続」)とが、交錯するように共存していることが示されていると言えるわけである (*26) 。

例えば『爬虫類戦記』において、国民から「死」への恐怖を取り除き、国民を夢を見ることのない不眠者にしようとする呪術師・メディスを榎戸洋司が「悪」として描くのも(「悪が絶対的なものでないにしても、お前たちからみれば、やはり私〔=メディス〕は悪だろうな」)、榎戸洋司自身が、まさに夢や無意識などの潜在的なもの(=「別世界」)を――まるでアニメなどの映像作品がそうであるかのように――「生」とは不可分な実在するものとして、肯定的に捉えているからではないだろうか(「夢は、たとえそれが悪夢であれ、眠りという安らぎが死のモデルでないことを証明する、生のメッセージではないのか?」(『爬虫類戦記』))。実際のところ、夢が経験的なるものの一部であることは間違いないことであろう。なお、こうしたメディスの考えは、『STAR DRIVER 輝きのタクト』においてはヘッドに引き継がれており(眠りを殺したマクベスのように、ヘッドは「眠れないんだ」と言う(『STAR DRIVER 輝きのタクト』第1話))、本作においては、「世界の夢を現す者」を自称する「遊星歯車装置」に引き継がれているのであり、「悪」である彼らは、「大人」に成りきれない「子供」として描かれるのである(榎戸洋司「年を取ってないというのは、意味的には、もうすでに生きていないっていうことなんですよ」(『忘却の旋律』第1話 オーディオコメンタリー))。

また、ヴォルドルフォがパピルスに描く風景のことを「別世界」と形容していることから、ここには、「想像力」も含まれているのかもしれない(榎戸洋司が頻繁に、「潜在意識が頑張った」の類のことを言うのも、このためだと思われる)。ちなみに、潜在的なものとは、現在を基礎づけている時間、すなわち「過去」のことでもある。だから例えば、『忘却の旋律』において潜在的なものを信じ、「持続」的な時間を生きようとする「メロスの戦士」であるボッカが、「過去」とのつながりを肯定する存在として描かれるのとは対照的に(「君と過ごした想い出があるから、僕は、宇宙の果てに行っても一人で戦える」(『忘却の旋律』第20話)) (*27) 、モンスター・ユニオンである金谷みりは、自らの「過去」を否定し、消去しようとする存在として描かれるのだろう(「鼠講谷編」)。みりのように「過去」を消し去ろうとしていては、自分の「好きなもの」にも気付けないだろう(榎戸洋司「本当に好きなものが何なのか、みり自身よく把握していない事が、彼女の不幸なんです」(『忘却の旋律 脚本集 忘脚①』))。

われわれの過去は、もはやわれわれに働きかけることはないが、働きかけることが可能であるかもしれないもの、われわれの現在の感覚に自らを嵌めこみ、われわれの現在からその生命力を得ることができれば、われわれに働きかけることができるようになるものなのである。そのようにして想起が現働化され、われわれに働きかけるものになったとき、それはもはや想起ではなく、再び[生きて活動する]知覚となっている、と言うべきなのである。(ベルクソン『物質と記憶』)

ワコ「でも、その頃のタクト君がいたから、今の元気なタクト君がいるんだよね」(『STAR DRIVER 輝きのタクト』第4話)

昨今においては真の闇などには滅多にお目にかかれず、街の灯りは人家のない湖の畔にまで届くが、そうしたエネルギー文明を支えてくれているのが地下資源と化した古代の生物たちであることを思うと、不思議な感懐を抱いたりもする。彼らは、けっして現代と無縁な存在ではない。姿を変えて、今も僕たちの隣にいるのだ。(『爬虫類戦記』あとがき)

世界の声を聞くこと、永遠の意味を知ること

ダイチ「まさか、あいつが今地球に向かってるの……⁉」

直観とは、だから、まず第一に意識のことであるが、しかしそれは直接的無媒介的な意識であり、見られた対象物とほとんど識別できない一つのヴィジョンであり、接触であり、合一とも言える[共=知としての]意識なのである。(ベルクソン『思考と動くもの』)

彼〔=ベルクソン〕は、直観とは共感であると言う。この共感は対象への没入であり、自他未分、主客未分の境地だと理解されてきたし、それは必ずしも誤りではない。(杉山直樹『ベルクソン 聴診する経験論』)

直観といふのは、主客の未だ分れない、知るものと知られるものと一つである、現実その儘な、不断進行の意識である。(西田幾多郎『自覚に於ける直観と反省』)

社会生活の諸条件が完全に実現されればされるほど、われわれの意識状態を内面から外界へと押し流す流れもいっそう顕著になる。少しずつ、われわれの意識状態は、対象物となり、事物へと変身してゆく。(…)かくして、第二の自我とでも言うべき存在が形成され、原初の自我を蔽ってしまう。それは、個別化された瞬間を生き、その内的状態は互いに離散した、そして言葉でたやすく表現できるような自我である。(ベルクソン『意識に直接与えられたものについての試論』)

なぜ地下空間にいたダイチに、「外(宇宙)」の光景が〝見える〟のか。それは、(精神を緊張させた)ダイチに、直観が働いているからだと考えられる。榎戸作品における直観的なものの例としては、『STAR DRIVER 輝きのタクト』におけるタクトの印象的な口癖、「やりたい事とやるべき事が一致する時、世界の声が聞こえる」というのがわかりやすいだろう。(筆者は、『STAR DRIVER 輝きのタクト』のベースにはドゥルーズの時間論があると考えているのだから、ここではドゥルーズの直観を参照すべきところかもしれないが)ここではイメージしやすいことから、こちらもベルクソンから影響を受けた哲学者、西田幾多郎の禅的な直観を参考にしたいと思う。なお、榎戸作品において禅を連想させるものとしては、『爬虫類戦記』におけるヴォルドルフォの思想や、『忘却の旋律』におけるボッカの精神統一(弓道)、『STAR DRIVER 輝きのタクト』における剣道などが見られる(弓道や剣道などの日本武道は、「禅とも深い関係を持つ」と言われている(竹村牧男『禅の思想を知る事典』)) (*28) 。

さて、一般に「やりたい事」とは、内的で主観的なことであり、「やるべき事」とは、倫理的な場合であれ社会的な場合であれ、外界(世界)との関係によって生じることであろう。それらが「一致する」とは、いわば主体(内)が客体(外)となり、客体(外)が主体(内)となって、まるで主体と客体との区別がほとんどつかないような(主体・客体に分かれる以前の)状態となり(=主客未分)、(対象である)世界を、あるがままに把握する(=了解する)という、まさに直観を表現したものとして考えられるのである(そして、この直観能力こそ、まさにダイチの持つ「シンギュラリティ」であろう (*29) 。『STAR DRIVER 輝きのタクト』最終話におけるタクトに、本物のスガタが〝見える〟のも、このためだと思われる)。

つまり、直観によって世界(対象)を認識するということは、ただ世界を客観的に見るということではなく、世界とひとつに溶け合うようなこと(=対象の内側に身を置くこと)であり、まさに「世界の声を聞く」ことであると言えるのだ。榎戸洋司が、自身の作品について頻繁に、「自分が見たいものを作ってしまいました」といった類のことを言うのも (*30) 、榎戸洋司ができる限り「やりたい事」と「やるべき事」を一致させ、「世界の声を聞」こうとしているからであろう(榎戸洋司「やりたい事とやらなければいけない事を一本の話にまとめていく作業は、意外に楽しい作業でした」(『忘却の旋律』第12話 オーディオコメンタリー)榎戸洋司「神の声なんですよ。「このネタを使いなさい」って声が聞こえてくるんです」(「オトナアニメ VOL.2」))。こうした表現は榎戸作品ではよく見られ、例えば、『美少女戦士セーラームーンS』の天王はるかの場合であれば、「風の騒ぐ声が聞こえる」がこれに当たる。なお、直観が働いて「風の騒ぐ声が聞こえる」状態のはるかに軽い〝予知能力〟が見られるのは、はるかが、永遠の意味を知っているからである。

ケイト「私に、永遠をください」(『STAR DRIVER 輝きのタクト』第24話)

遠音「言葉はあまりに拙い。永遠しかない。本当に、世界はすべて永遠のものだけで満たされている」 (*31) (『忘却の旋律』第8話)

榎戸洋司「遠音は〝永遠〟の意味を知ってるんです。瞬間が永遠である。「今という瞬間があったという事実は、永遠である」という事を、彼女は知っているんです」(『忘却の旋律 脚本集 忘脚①』)

榎戸洋司「永遠をどう捉えるかっていうことです。好きだと思った、あの時のあの気持ちは永遠だとか、そういうようなことですよ」(『忘却の旋律』第8話 オーディオコメンタリー)

すべての時を包み、現在が現在を限定する意味にて、すべての時を限定する絶対的現在ともいふべきものは、周辺なくして到る所に中心を有つ絶対無の自覚的限定といふことができる。かゝる意味に於て絶対的現在と考へられるものは何処にても始まり、瞬間毎に新に、いつでも無限の過去、無限の未来を現在の一点に引き寄せることのできる永遠の今といふことができ、時は永遠の今の自己限定として成立すると考へることができる。(……)時は永遠の今の自己限定として到る所に消え、到る所に生れるのである、故に時は各の瞬間に於て永遠の今に接するのである。時は一瞬一瞬に消え、一瞬一瞬に生れると云つてよい。非連続の連続として時といふものが考へられるのである。(西田幾多郎『無の自覚的限定』)

現在は何処までも決定せられたものでありながら、自己自身の中に否定を含み、自己自身を越えて現在から現在へ移つて行く。現在は絶えず動き行くものでありながら、いつも現在である。そこに歴史の世界といふものがあるのである。それは時間空間の矛盾的自己同一として、永遠の今の自己限定と考へられる世界であり、現在に於て無限の過去未来が同時存在的な世界であるのである。(西田幾多郎『哲学論文集第二・哲学論文集第三』)

ドゥルーズの時間概念は、ベルクソンの論じた「持続」(連続的な流れとしての時間)に対して「空間」概念の本質性を強調し、空間的な強度=内包の議論を時間の構成要件としてみいだしてくるものである。それは、瞬間に含まれる永遠の時間として描きだされる。(檜垣立哉『瞬間と永遠――ジル・ドゥルーズの時間論』) (*32)

ハッスルもんきー「新たに妻となる女性を見つけました。今度こそ、永遠に、ずっと一緒にいられる女性です」たまころがし「あなたは、永遠の意味を誤解してます」(『忘却の旋律』第10話)

榎戸洋司「ハッスルもんきーは、いまそこにいる人が永遠にいて欲しいと願う、間違った永遠の解釈をしてるんです。意外にモンスターたちは間違った事を云っていないんですよ」(『忘却の旋律 脚本集 忘脚②』)

榎戸洋司が語る経験に紐づいた永遠観からは、瞬間毎に無限を含んだ新たな「今」が生み出されるという、西田幾多郎の「永遠の今」の概念が連想される (*33) 。すべての時間的限定の根底とされる「永遠の今」とは、「無限の過去と無限の未来」(絶対無)を内に含んだ絶対的な現在のことであり、西田的な直観(知的直観、行為的直観)によって〝見える〟のは、まさに対象化し得ない永遠(無限)なのである。つまり、直観を働かせ、地球=大地と一体化していた瞬間のダイチは、まさにひとつの中心となって(=永遠のただなかで)、地球(という自分自身)の危機の到来を捉えていた(=予知していた)と考えられるのである(西田的に言えば、それは「三昧」や「神来」に相応するものであると言えるだろう)。これは要するに、『STAR DRIVER 輝きのタクト』において裏表のない「銀河美少年」であるタクトが、仮面を必要とせず「ゼロ時間」の中で「サイバディ」と一体化したように、「キャプテン」であるダイチが、何者からの束縛も受けない、「自由」な状態であったことを示している(「絶対の無によつて限定せられるものは自由なる人といふ如きものでなければならない」(西田幾多郎『無の自覚的限定』))。そして、このように、「自由」となって「永遠の今」を実感することを榎戸洋司風に言うと、「ダイチは永遠の意味を知っている」となるわけである。

なお、当たり前のことだが、榎戸洋司が、「所詮、アニメとは心象風景である」と述べていることからもわかるように(『少女革命ウテナ 脚本集(下)』自身による収録作品解説)、これはあくまで直観的なものをアニメ的に表現したものであって、例えば実際の現実においても、地球とひとつになって宇宙を見ることができる、という意味ではない(宇宙的なものを感じることは可能なのかもしれないが)。F子「私の心に降る雨は、きっとこの空も曇らせる」(『少女革命ウテナ アドゥレセンス黙示録』)。

また、そうした「永遠の意味を知る者」との対比として、『忘却の旋律』におけるハッスルもんきーのような、「永遠の意味を誤解している者」たち(裏表の激しい『美少女戦士セーラームーンS』のミメットや『美少女戦士セーラームーンSuperS』のネヘレニア、『少女革命ウテナ』の御影草時や『トップをねらえ2!』のサーペンタイン姉妹、『STAR DRIVER 輝きのタクト』のヘッドや「待つこと」に耐えられない本作のアマラなど)になると、そもそも直観も働かず、〝見えない〟(=無限の自己形成過程に気付けない)というわけである(〝見えない〟彼らにとって永遠とは「不変」を意味しており、彼らには、瞬間毎に新たな「今」が生み出されるという感覚がわからないのである。彼らには、「風」の騒ぐ声も聞こえず、「風」の気持ち良さもわからないのである (*34) )。さらに榎戸作品では、登場人物が何らかの決断をして「自由」となった瞬間に、その人物が直観を働かせ、過去や未来を〝見る〟というシーンが描かれることがあるのだが、それらについても、その人物が「永遠の今」に触れている状態であることの比喩表現として解釈できるだろう(代表的な例として、過去については『トップをねらえ2!』第3話におけるチコ (*35) 、未来については小説版『フリクリ』第3巻におけるナオ太の海賊化が挙げられる)。

普通の者ならば、そいつは感知できないほど離れた場所を移動している。だが、戦士としての男の知覚には的確に捉えられていた。(『爬虫類戦記』)

ヘッド「一体あいつには何が見えてるんだ?」カタシロ「俺やお前にはもう見えないものさ」(『STAR DRIVER 輝きのタクト』第25話)

そうか、これは未来の風景なんだ、とナオ太は気付く。数ヵ月先の風景の夢。そして自分の中には、すでにその未来時間の記憶もあることを知り驚く。(小説版『フリクリ』第3巻) (*36)

「銃」について

ハナ「あなたがそうなの?」

出口のない迷路をあてどなくさまよう救いのない状態。ニナモリだってそんな迷路をくぐりぬけてきたのだ。だから抜け出す方法はきっとある。素直に泣けばいい。素直に思ってることを言えばいい。(小説版『フリクリ』第3巻)

サン=テグジュペリの生命進化のヴィジョンは、基本的にベルグソンやテイヤール・ド・シャルダンのヴィジョンに一致する。生命は心的なものであり、生命進化は意識が物質の抵抗と闘いながら次第により高次の自在性、自律性を獲得してゆく過程である。そして、意識が高度の自由を獲得するにいたった人間の行う精神活動は、生命の全歴史をここまで進展させてきた推進力〔エラン・ヴィタール〕を受け継ぎ、さらに発展させてゆくべきものである。(…)サン=テグジュペリにとって、人間は生まれながらにして人間であるのではない。人間は自らの真実と出会い、その真実に生きることによって「人間」に成る。人間は在る存在ではなく、成る存在であり、人間は「人間」に成らねばならないというのは、『人間の大地』の主要なモラルのひとつである。(木谷吉克「成る存在としての人間、人類:サン=テグジュペリの『人間の大地』について」)

ベルクソンの直観は、まさに直観でありながらも、われわれに固有の主観的な持続を超克させ、われわれとは異なる持続を見出すことを可能にする点に、その哲学的な手段としての意義がある。(小林卓也「ドゥルーズ哲学における思想的断絶と変遷」)

「銃(じゅう)」もまた、「自由(じゆう)」の象徴である。だから例えば、小説版『フリクリ』第3巻において、大人のふりも子供のふりもやめたニナモリが、水鉄砲という「銃」を手にしたのは、彼女が「自由」になった証なのである (*37) 。そして、これと同様に、本作の第7話においてテッペイが、自らのエゴブロックを盾にしてダイチを守った瞬間、すなわち、テッペイが、キルトガングのアルビオンではなく、人間の嵐テッペイに成ることを決断した瞬間、笛の「音」が聞こえて、「銃(ライブラスター)」が顕現することも、また、第15話においてハナが、ダイチとキスをして(「本当の自分」をダイチに知ってもらい、涙を流して素直になれたことで)迷いが消え覚悟ができた瞬間、笛の「音」が聞こえて、「銃」が顕現することも、すべては、彼らが「自由」になった証なのである(ちなみに、涙を流すことによって、その登場人物が素直になったことを示すこと――これは要するに、自己を覆っていたものが外れることで、それまで隠されていた素の自己があらわになるという『爬虫類戦記』のグスタバスの面枷、『忘却の旋律』第5話のミッドナイトひよこや『STAR DRIVER 輝きのタクト』第25話の綺羅星十字団の仮面などで見られた表現を、身体的に示したものである――は、榎戸作品ではよく見られる表現である (*38) )。

ところで、ベルクソン - ドゥルーズ的な直観よって、異なる「持続」を見出すことが可能なのだという。そうだとすると、ライブラスターという「銃」(=「自由」=「持続」)を抱えたまま眠っていたハナが、ブルーメという柩の「外」へ出て目覚めることができたのは、まさにダイチの直観によって、ダイチの「持続」に見出され (*39) 、共鳴したからだと言えるのではないだろうか。また、エーリアルとハナの連れているピッツが、まるで同一人物であるかのように描かれていることからは、ダイチとハナの「持続」が似ているということ、すなわち、二人の波長が合うということ、俗に言えば、二人にとってそれぞれが、運命の人であるといった印象を受けるだろう(実際に、本作においてテッペイ役を演じた神谷浩史が最終話のオーディオコメンタリーにおいて、元々のシナリオでは、「最後にどこかに行ってしまったハナを、ダイチが探しに行くところで終わる」内容だったことを明かしており、このことからも、ダイチとハナの二人が、まるで『少女革命ウテナ』におけるウテナとアンシーのように、それぞれがそれぞれの「半身」であるかのように想定されていたことが窺えるのである) (*40) 。

ハナ「あのとき、光が見えたような気がした。その光は、誰かが私を呼ぶ声のように思えた。私は、その人に会わなきゃいけないと思った。会いたいと思った」(…)ダイチ「ハナをこの星に導いた声は僕なんじゃないかと、そのとき思った。いや、そうであってほしいと思ったんだ」(『キャプテン・アース』第6話)

榎戸洋司「この世界にいる本当の正義の味方って、ワタナベ・カナコとかレオン・ワタナベなんですよ。彼女たちの方が、よほど世界のことを考えてる」 (*41)

榎戸洋司「(山の中で子供時代の遠音とみりが、それぞれ「メロスの戦士」と「モンスター・ユニオン」になる最大のキッカケとなるポイントにおいて、紅い髪の少女〔=モンスター〕が船に乗って現れるのは)モンスターっぽくていいかなと」(『忘却の旋律』第7話 オーディオコメンタリー)

ダイチの手にライブラスターという「銃」が顕現したシーンを見て、『少年王』に登場するアンドレイアを思い出した人も多いのではないだろうか。そして、「銃」を持つダイチを見たピーター・ウエストビレッジが、「君がキャプテンか」と尋ねていることから、「キャプテン」になることが、『少年王』における「王」になることと同義であることが推測される(龍弦「王たる生き方を選んだとき、あの銃は現れる。君の国フリメールの国王も、そしてプレリアル国王である俺も、そのように王になったのだ」(『少年王』))。すなわち、タイトルになっている「キャプテン・アース」とは、もちろんダイチのことを指しているわけだが、アース(地球)という名の「船の王」=「キャプテン(船長)」という意味だと考えられるのである。このことは、『少年王』において「王」となる者が持つ「銃(アンドレイア)」の名前が、「フランス革命暦」からとられており、その名前を冠した「軍艦」が実在していたことに対応している。つまり、榎戸作品において「銃」を所持する=「自由」になるということは、いわば自分の「暦」(=時間)を持つことと、自分の「船」(=空間)を持つことをも意味していると考えられるのである(こうした表現が、「実存」と結びついていることは言うまでもないだろう (*42) )。

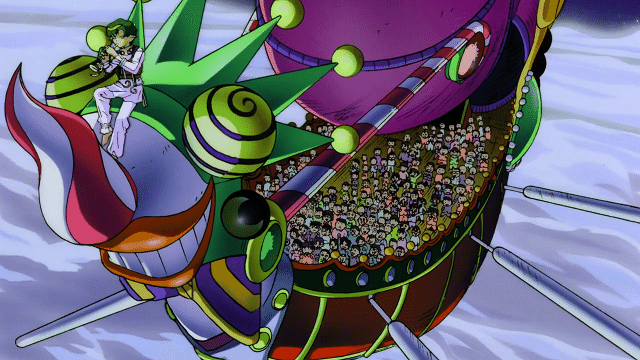

さて、まず自分の「船」を持つということは、端的に自立を表していると言えるだろう。だから例えば、『STAR DRIVER 輝きのタクト』において、すでに人妻であるカナコが「クルーズ船」で生活しているのは、彼女がすでに「大人」であることのサインとして考えられるのである。また、『劇場版 美少女戦士セーラームーンSuperS』において、「敵」であるププランたちが、子供たちを迎えに来る際に「船」を用意しているのは、子供たちに永遠の夢を見させ、自立する(大人になる)ことを妨げようとしているからだと考えられるのである(=子供たちに自分の「船」を持たせようとしない)。『忘却の旋律』第7話における紅い髪の少女の「船」についても、同様の理由として解釈できる。また、『新世紀エヴァンゲリオン』第8話や『ラーゼフォン』第4話において描かれた、大人たちの「船(空母)」から脱して、自分たちの「船(EVA弐号機、ラーゼフォン)」に乗るシンジとアスカや綾人にも、「自立への第一歩」という意味合いがあったと考えられるだろう。このように、榎戸作品において自分の「船」を持つということは、まさに自分の家(ホーム、帰るべき共同体 (*43) )を持つことを表していると言えるのである。

はるか「僕は風だからね」(『美少女戦士セーラームーンS』第17話)

この星まわしていく 未来の風になる(「青い宝石の君」)

暁生「ホントのことを言おうか? 実は星なんか、ぜんぜん興味ないんだ」(『少女革命ウテナ』第37話)

暁生「所詮、輝きを求めるばかりで、自らは輝けないもの……それが人間だ」(『少女革命ウテナ 脚本集(下)』第39話「いつか一緒に輝いて」)

「人はみんな、その人なりの星を持ってる」(サン=テグジュペリ『星の王子さま』)

次に、自分の「暦」を持つことについてだが、これは、個々人によってリズムの違う、内的な時間である「持続」のメタファーになっていると考えられる。例えば、『美少女戦士セーラームーン』シリーズにおいて、それぞれの「セーラー戦士」たちが、(固有の時間であることを示す)それぞれ別の「惑星」を表象していることが、そのことを最も端的に表していると言えるだろう。すなわち、「持続」的な時間を生きるということは、いわば自分の「星(暦)」を持つ(=星を動かす者、星をまわす者になる)ことであると言えるのだ(こうした表現からは、ダンテの『神曲』を連想する人もいるのではないだろうか。「『神曲』ではその霊位と人格にふさわしい暦で時刻表示がなされる」(藤谷道夫『ダンテの『神曲』を読み解く』))。「青い宝石の君」を聴く限りでは、少なくとも榎戸洋司がこのような解釈をしていても不思議はないだろう。また、「風」が重要なモチーフとして描かれ、天王星の衛星軌道上にある要塞空母「オーベロン」(『真夏の夜の夢』)を最終舞台とする本作において、天王はるかを連想しないわけにはいかないだろう(榎戸洋司「初心に戻れた作品だと思ってます。ありがとうございました」(『キャプテン・アース』第25話 オーディオコメンタリー))。

『忘却の旋律』において、「持続」的な時間を生きようとする「メロスの戦士」とは対照的に、それぞれのモンスター及びモンスター・ユニオンが、それぞれ(私たちにとって馴染み深い時間=「暦」を表す)「十二支」という(神によって選ばれたとされる)動物を表象しているのは、まさにモンスター及びモンスター・ユニオンが、社会的な時間を生きる(選ばれた)存在だからなのである(榎戸洋司「悪い例として、選ばれたことをアイデンティティにしてる連中ということで、モンスターユニオンという敵を設定したんです」(『「戦時下」のおたく』))。

ところで、「星を動かす」とは、まさに「自分の時計」の針を進めることに他ならない。それはすなわち、新たな「今」を生み出し、経験(記憶)を蓄積し、新たな「過去」を構築することでもある。ゆえに、『少女革命ウテナ』において鳳暁生が「星を見る(観測する)者」なのは、作品の主張である「星をまわす(動かす)者になろう」ということからくる逆説的な設定であることがわかり(ちなみに『忘却の旋律』においては、モンスター・ホルが「星を隠す者」として描かれている(第1話))、『トップをねらえ2!』において文字通り「星」を動かしたラルクは、英雄となって「星を動かすもの」と呼ばれるようになるのであり(実際に地球を動かし、結果的に地球を救ったという意味において、ラルクも「キャプテン・アース」(アースドライバー)の名にふさわしいと言えるかもしれない)、そして『STAR DRIVER 輝きのタクト』に至っては、「STAR DRIVER」というタイトルがそのまま表しているわけである。

したがって、本作においてエーリアルが登場時に「きらきら星」を吹いていたのは、ダイチの持つ(背負っている)地球という「星=船」が、きらきらと輝いている様を表していたとも解釈できるだろう。また、加えてそのシーンでは、映像作品において「風」や「歌」といったモチーフが、「祝福」を表現するために象徴的に用いられることがあるように、これから「自由」になるダイチを、「祝福」しているという意味にもなっていた。おそらく榎戸作品においてこうした表現が最も効果的に使われていたのは、『ラーゼフォン』第5話であろう。『ラーゼフォン』第5話では、それぞれ疎外感を感じていた綾人と恵の二人が、口論した後に(距離が近づいたことを示す)ラムネの「回し飲み」という行為を通じて、お互いの心(「持続」)に触れ合い、相手のことを少し理解して笑い合った瞬間、彼らを「祝福する」ように雨が止み、「風」が吹くという丁寧な演出がなされていた。その瞬間の綾人は、まさに「風」(エーリアル)の気持ち良さ(=「自由」)を感じていたと言える。少しだけ恵の世界(「持続」)との共有を果たした綾人の目の前には、これまでとは少し違う、新しい風景が広がることになるのである。

綾人「涼しい……」(『ラーゼフォン』第5話)

鏡夜「こいつ〔=環〕の世界を共有したら、何かこれまでとは違う風景が、俺にも見えてくるような気がした」(『桜蘭高校ホスト部』第24話「そして鏡夜は出会った」)

今ここで風を感じ風を思うことは、風を立ち上げて風を動かしている世界の存在を知ることであるし、風に身をゆだねることは、風の世界を信じながら風の世界に生きることである。世界を知るということ、世界を信ずるということ、世界に生きるということは、まさにそのようなことであるとドゥルーズは書いていた(小泉義之『ドゥルーズの霊性』)

主客合一と純粋経験

職人の使う器具は彼の腕の引き続きだと言えよう。してみれば、人類の道具制作は、自分の身体の延長である。(ベルクソン『道徳と宗教の二つの源泉』)

我々が道具を有つといふ時、物が我々の身体となると共に逆に身体が物となる。我が物となるといふことは、我が我を失ひ行くことである。その極、我といふものが一応なくなることである。(西田幾多郎『哲学論文集第二・哲学論文集第三』)

西田はもともと日本文化の特質は、本居宣長が「其はただ物にゆく道こそ有りけれ」(『直毘霊』)というように、「物の真実に行くこと」にあると考えている。この場合、物の真実に行くということは、思念しないということでもなければ、妥協するということでもない。そうではなくて、物の真実に従うということであり、真実の前に頭を下げるということである。したがって、それは科学的精神とも一致する。また、それは我見を張らないという意味では自己を否定することであるが、己を尽くすという意味では自己を肯定することである。この点に関して、西田は「我々は物の真実に行くことによって、真に創造的であり、真に生きるのである」と述べている。(小坂国継『西田哲学の研究』)

龍弦「この銃はアンドレイアという。隠し持ってるわけじゃない。こいつは、常に、俺と共にあるのさ」(『少年王』)

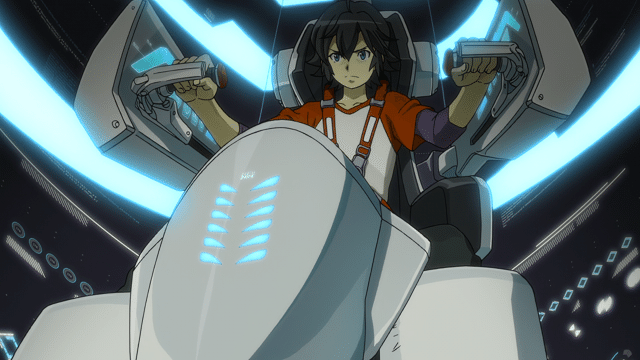

ダイチ「例えば自分の右手を見て、自分の右手とは思わないでしょ? 右手は自分の一部で、在って当たり前。僕とライブラスターって感じじゃなくて、両方揃ってて僕なんです」(『キャプテン・アース』第13話)

榎戸洋司「ライブラスターはダイチにとってはダイチなんですよ。自分の一部というよりも、自分自身っていう感じなので」(webラジオ「キャプテン・アース~Midsummer's night~」第2回)

榎戸洋司「ロビンは久部の体を手に入れたことで、銀河系の知的生命体の誰にでも自我をインストールできることに気づいてしまう。ハナのように「支配はいけない」と思うか、ロビンのように「もっと強く支配しなくてはいけない」と思うか。その対比が描ければと思っていました」(『キャプテン・アース 公式アーカイブ FINAL EXPAND』)

榎戸洋司「〔モンスター・ユニオンがロボット怪獣になる際に〕ジャスト・フィット・リブって言ってますけど、リブっていうのはあばら骨のことで、だからあばら骨の中に入っちゃうっていうことで、自分がロボットの内臓になっちゃうっていう。だから操縦してるんじゃなくて、ロボットの部品になって使われちゃうっていう感じなんです」(『忘却の旋律』第7話 オーディオコメンタリー)

ヘビハナビ子「さぁ、この手綱をお取りなさいよ。それでこのペガサスは、あなたのものになるのよ。(…)友達になるためにつまらない努力をするよりも、相手を支配した方が楽しいでしょ?」(『美少女戦士セーラームーンSuperS』第8話)

ヘッド「彼は永遠に生きるだろう。俺が操るザメクの部品としてね」(『STAR DRIVER 輝きのタクト』第25話)

ダイチは、潜在的に存在する自らの生命エネルギーから、ライブラスターという「銃」を顕現させ(ここまでは『少年王』と同じである)、さらにそのライブラスターを「鍵」として、アースエンジン・インパクターという巨大ロボットを動かす。ライブラスターはダイチの手の延長であり、そのライブラスターを媒介とするアースエンジン・インパクターは、すなわちダイチの身体の拡張だと言える。あるいは、ライブラスターという「銃」を顕現させ、「自由(キャプテン)」となったダイチは、いわゆる主客未分的な状態であると考えられるため、ダイチとダイチが手に持つライブラスターとは、不可分一体の存在(=主客合一)となり(榎戸作品において、こうした状態の例としては、『爬虫類戦記』におけるアンガンチェルの「人竜一体」がイメージしやすいだろう (*44) )、そのダイチと不可分一体となったライブラスターによって動き出すアースエンジン・インパクターもまた、ダイチと不可分一体の存在と言えるだろう(なお、ここでの不可分一体とは、同等性(無差別)の関係にありながらも、同時に、個別性(区別)を保持していることである (*45) )。

本作の最終話において、ロビングッドフェローが、ハナを支配してハナのライブラスターを撃とうとするが撃てないのも、ハナとハナのライブラスターとが、不可分一体の存在だからである。また、ロビングッドフェローや『忘却の旋律』におけるロボット怪獣、『STAR DRIVER 輝きのタクト』第22話「神話前夜」におけるコルムナの船などのように、対象(世界)と不可分一体となるのではなく、対象を支配(管理)しようとする二元論的な考えに基づく存在は、基本的に榎戸作品では「敵」として描かれ、そうした二元論的な考えを乗り越えるような過程――例えば『フリクリ』の場合であれば、ナオ太が、カンチの部品(弾体、交換可能な存在)であることから、カンチ・アトムスクとの一体化(海賊化、交換不可能な存在)へという過程――が、まさにその人物の成長として、肯定的に描かれるのである(榎戸洋司によれば、『忘却の旋律』においてモンスターの支配から解放されたミッドナイトひよこ(けい子)さえも、将来的には、「メロスの戦士」になるのだという(「(ボッカが去った後の)けい子さんは、メロスの戦士になるしかないんですよ」(『忘却の旋律』第5話 オーディオコメンタリー))。

ハル子「お礼したげる。人工呼吸なんかよりスゴイぜ」(OVA『フリクリ』第2話)

手のひらがまだじいんと痺れてるが、とにかくなんかいい感じだった。それはベスパの相乗りでぶっとばしたときの気分に似ている。脳ミソからっぽ状態ってやつだ。そうか、ハル子はいつもこんな感じで生きてるのかもしれない、とナオ太は思った。(小説版『フリクリ』第2巻)

もともと、経験は人間にとって根源的であり、それを外部から矯正することはできない貴重なものである。経験は、在る一つの現実に直面した時、それによって私どもがある変容・変化・作用を受け、それに反応してある新しい行為に転ずる、そういういちばん深い私たちの現実との触れ合いのことをさす。しかし、〝その人固有の経験〟の一部が貴重なものとして固定化し、その後のその人のすべての行動を支配し、人生を質的に変えていく力に働かないものを〝体験〟と呼ぶ。(森有正『思索と経験をめぐって』)

経験が体験と違うのは、そしてそれについての一つのもっとも根本的な点は、前者が絶対的に人為的に、あるいは計画的に、作り出すことが出来ない、ということである。(森有正『旅の空の下で』)

ベルクソンは言う、「多くの者はこのように生き、真の自由を知らないままに死ぬ」。なぜかと言えば、その「真の自由」に対応するだろう「根本的自我」を私は最初からそれとしては知らないからであり、それを私として生きていないからである。だが時に、「反抗」が生じる。「抗い難い推力」が、それまでの私の生を単に表面的なものとして棄却するということが生じる。(…)その種の経験があって初めて、私はそれまでの自分を振り返って捉え直しつつ、それが「根本的ではなかった」と気づくのであり、そこにあるのは必ず回顧的な判断なのである。その判断を通じて、「根本的/寄生的」の相対的な差異が初めて生じてくる。ある経験が「根本的」と言われるのは、それがそれまでの経験を「寄生的」なものと位置づける優越性を持っているからである。私のある種のあり方を「寄生的」とし得るのは、だから、そのあり方を相対化するだけの強度を有した経験でしかない(杉山直樹『ベルクソン 聴診する経験論』)

龍弦「正確に言えば、アンドレイアは銃じゃない。聖痕だ」(『少年王』)

榎戸作品では、ダイチにとってのライブラスターやアースエンジン・インパクターのように、不可分一体の存在として表現されるものが頻出する。例えば、これまで述べてきたダイチとエーリアルの関係もそうであり (*46) 、『少年王』において「銃」を顕現させ、「王」となって自分の「暦(星)」や「船(国)」を持つこともそうなのである(このことは、天王はるかが「リップ・ロッド」を顕現させ、「セーラー戦士」となって「天王星」を守護に持ち「天王丸 (*47) 」を持つことに、あるいは、『忘却の旋律』において「聖痕」を輝かせ、「メロスの戦士」となって「忘却の旋律」が見えて「アイバーマシン」を所持することに、さらには、『STAR DRIVER 輝きのタクト』において「シルシ」を輝かせ、「銀河美少年」となって「サイバディ」とアプリボワゼすることに対応している (*48) )。

つまり、例えば「星」を持つということは、いわば「星」との一体化(榎戸洋司風に言えば、星の声を聞くこと)を表現していると言えるのである(おそらく榎戸作品において、こうした表現が最も象徴的だったのは、『トップをねらえ2!』第4話において、ノノが、バスターマシンを所持するのではなく、バスターマシンそのものに成ったことであろう) (*49) 。こうして考えてみると、本作においてハナがブルーメという「船」と一体化することも、榎戸作品における一貫した表現であることがわかり、受け入れやすくなるのではないだろうか(例えば、『トップをねらえ2!』におけるバスターマシン7号も、「高度な科学技術による、いわば人間サイズ(頭頂高180cm弱)の宇宙船である」と言われており(『トップをねらえ大全!』)、『STAR DRIVER 輝きのタクト』におけるサイバディも、「裏設定」として、「全身の各パーツがそれぞれ宇宙船になる」とされている(「Star Driver Visual Materials Charcters&Mechanics II」)。この裏設定は、船を操るとされていたフェニキア人とも非常にマッチしているだろう)。

そして、本作の中でも特に興味深い描かれ方をされているのが、バイクだと思われる。というのも、これまでの榎戸作品においてバイクとは、まさに不可分一体の象徴として描かれていたからだ。天王はるかや『フリクリ』のハルハラ・ハル子は、バイクと一体となって、「自由」を謳歌していた。ところが、本作においてバイクに乗るリンは、「数値化された速さ」しか求めていなかったために、バイクと一体となって、「自由」を感じることができないのである(第10話)。小説版『フリクリ』第1巻では、第1話のラストに「体験と経験の違い」に触れられ、第2話でその伏線を回収している。それが、「ナオ太がバイクに乗るのは、これが生まれて初めての経験である」という一文である。この一文には、ナオ太とハル子の関係についての、その回のすべてが詰まっているとさえ言える。すなわち、ナオ太にとって第1話での人工呼吸を含めた壮大な出来事は、単なる体験でしかなく(「それはただ〝目の前で起こっているすごいこと〟にしかすぎなかったのさ」(小説版『フリクリ』第1巻))、それに対して、彼を根本的に(質的に)変えるキッカケとなる出来事(=経験)は、ただ「自由」を感じるハル子と一緒に、バイクに乗る(=間接的に「自由」を感じる)というだけのことだったのである。

このことが示唆するように、「自由」になるために必要なのは、自ら感得してみるほかない「質的な変化を生じさせる経験」なのであって、リンが求めていたような量的なものだけでは、「自由」になれないことがわかるだろう(ノノ「あなたはスコアのことしか考えてない。(…)そんなんじゃ、バスターマシンは目覚めません!」(『トップをねらえ2!』第3話))。要するに榎戸作品は一貫して、「持続」的な時間を生きること、すなわち「自由」になることを推奨していると言えるわけである(『フリクリ』とは、主人公であるナオ太が、「新製品のまずいラーメン=ハル子(通り魔女)」を「食べる=経験する」物語であると言えよう)。「ナオ太がバイクに乗るのは、これが生まれて初めての経験である。そしてこれほど風を感じたのも生まれて初めてかもしれない」(小説版『フリクリ』第1巻)。

なお、こうした体験ではない経験とは、一般に、偶発的な「出会い」が起こらなければ生じないことであり、このことからも、榎戸作品がその根底に、(榎戸作品に対してよくイメージされる印象から考えれば意外かもしれないが)偶然性や受動性を肯定する思想を抱えていることが窺えるだろう(ドゥルーズ風に言えば、体験は「再認」に、経験は「出会い」に相当するだろうか)。「閉塞感とは現実の街にではなく心の中に現れる。それは目の前の日常性が唯一のものであると錯覚し、他の可能性や想像力を失ってしまうことだ」(小説版『フリクリ』第3巻)「偶然性の哲学の形而上学的展望は、この現実の世界が、唯一可能な世界ではなく、無数の可能な世界の中の一つに過ぎぬとして、現実の静を動的に肯定することに存する」(九鬼周造『偶然性の問題』)「偶然とは、そもそも「当たる」ことである。さらにいえば(男女関係に代表される情動性をもともと備えている)「出逢い」なのである。可能性や必然性は計算可能だが、現実性は、計算しえない二元的なものの偶然的な「邂逅」なのである」(檜垣立哉『賭博/偶然の哲学』)。

はるか「君に会えてよかった」(『美少女戦士セーラームーンS』第17話)

ウテナ「君とボクの出会う、この世界を恐れないで」(『少女革命ウテナ』第39話)

出会いとは、おそらく生成や婚姻と同じものだ。絶対的な孤独の底からこそ、どのような出会いも可能になる。人は人々に出会う(ときにはそれと知ることもなしに、一度も会ったことのないままに)。(ドゥルーズ『対話』)

「選択」と「決断」について

タイヨウ「本当の希望は、決断によってしか生まれない」

ハナ「あたしはあの星で、いつ死んでも後悔しない生き方をしたい!」(『キャプテン・アース』第25話)

時田「まさか、『科学』と『人の心』があの化け物(悪魔?)を抑えるとでも……。本気ですか?」リツコ「ええ、もちろんですわ」(『EVANGELION ORIGINAL 1』「第七話/人の造りしもの」)

ハルヒ「あの人〔=環〕に裏の顔なんてないですよ」(『桜蘭高校ホスト部』第14話)

五十嵐卓哉「タクトだけがゼロ時間でも仮面をつけてないんです。つまり彼は、学園生活でもゼロ時間でも、変わらない。そういう区別を破壊する、そういうことを体現するキャラクターとして、タクトを描いてるんですね」(「STAR DRIVER 輝きのタクト THE WORLD OF STAR DRIVER」)

榎戸洋司「僕の作る話はわかりやすいんですよね。基本的にはおとぎ話とか寓話ぐらいのことでいいと思っているんで」(『「戦時下」のおたく』)

よく榎戸作品では、「選択」や「決断」が注目される。しかし実際のところ、作中において、まるで意志的選択が善きことのように描かれるのは、(榎戸洋司風に言うならば)ロマンでしかない。もっとはっきり言ってしまうと、榎戸作品は、基本的には(少なくとも物語の骨格に関しては)典型的な子供の成長譚を描いているため、わかりやすく「選択」や「決断」をする場面を盛り上げる演出がなされているに過ぎないのである。つまり、意志的選択が善きことのように描かれるのは、子供向けのエンターテインメント作品としてのマナーやモラルのようなものであり(人間主義的な規範が示されているに過ぎないのであり)、本質的には、自覚的に何かを選ぶことが「善」でもなければ、無自覚に何かを選ばされることが「悪」なのでもない(実際、私たちは日々、あらゆる「選択」のほとんどを、わざわざ自覚的に選ぶのではなく、無自覚に選んでいる(=社会的事実において選ばされている)だろう。四六時中自覚的な「選択」をしていたら、まともに生活を送れないはずである)。龍弦「モラルとは、国家という人工的な枠組みの中でだけ機能する幻想だ。その幻想を俺は価値のあるものだと思っている。だが作られたルールは作られたルールでしかない」(『少年王』)。

例えば本作においても、選ぶ/選ばれる、支配する(利用する)/支配される(利用される)といった二項対立が幾度も提示されるのだが、それらはあくまで、そうした二項対立を乗り越えるような一元論的(無差別的)な思想を体現するダイチ(=「キャプテン」)を際立たせるためであって、意志的選択をすること自体は、特別なことでもなければ、過度に称賛されるようなことでもないのである(龍玄が言うように、おそらく榎戸洋司自身も、人間主義的な規範を「価値のあるものだと思っている」のだろうが、彼(ら)が主張したいのは、そうした価値を(ニーチェのように)相対化することにあるのは、ほとんど自明ではないだろうか。「目的や価値は絶対的なものではなく〝ある程度は変更可能なもの〟である」(小説版『フリクリ』第3巻 あとがき)。また、榎戸洋司が一元論的な考えを好んでいることについては、例えば、『新世紀エヴァンゲリオン』第7話における時田とリツコのやり取りや、ある種ウテナとアンシーが一体化する『少女革命ウテナ』のラスト、『少年王』において魔物の影が複数に分かれていること、あるいは、『桜蘭高校ホスト部』の環や『STAR DRIVER 輝きのタクト』のタクトに見られる裏表のない性格、さらには、『STAR DRIVER 輝きのタクト』におけるマリノの「消えない幻は(すでに)現実」といった台詞などから窺えるだろう。

さらに、榎戸作品において、登場人物がメタ的な発言をすることが多々見られることについても、榎戸洋司自身が、いわゆる「現実」と「虚構」を地続きなものとして、一元論的に捉えているからだと考えられるだろう。『STAR DRIVER 輝きのタクト』においてナツオの「エラン」がタクトに引き継がれたように、あるいは、『フリクリ』においてハル子のバイクに乗ったナオ太が、間接的に「自由」を感じられたように、自らの作る「虚構」の物語によって、「現実」を生きる子供たちに少しでも影響を与えよう(=「自由」になってもらおう)と、意識的に考えて創作しているのだと思われる(「虚構の産物であっても、その心像が生き生きしており、われわれに取り憑いて離れぬ性質のものであれば、それは現実の知覚を寸分違わず模することができ、その結果、行動を阻止したり変様したりする力を持っていよう」(ベルクソン『道徳と宗教の二つの源泉』))。つまり、『劇場版 美少女戦士セーラームーンSuperS』風に言えば、榎戸作品における虚構(フィクション)とは、私たち視聴者(観客)が、少しでも「勇気百倍パワー百倍」の状態に近づくために必要な、「3時の妖精=スペシャルクッキー」のようなものであるとも言えるのだ(「ここ〔=榎戸作品〕では、いつも午後3時」なのである(『桜蘭高校ホスト部』第13話))。

榎戸洋司は、基本的には子供に向けて作品を作っているため、(少なくとも表面的には)わかりやすく何かを主体的に選び取ることの重要性を説く(MV「上からマリコ」然り『龍の歯医者』然り)。そのため榎戸作品では、(上のハナの台詞に代表されるような)実存主義的な強い主体像が提示されることもしばしばあるのである。しかし、「選択」という行為を積極的に能動的なものや未来的なものと結びつけて捉えることは、例えば自己犠牲や「死」といったものを不必要に美化する考えにつながりうることであり、慎重になるべきなのは間違いないことであろう(環境要因を軽視しがちな、新自由主義的な自己責任論と結びつきやすいのは言うまでもない。ドゥルーズが指摘するように、「能動性〔行動〕が、心理学の物神になってしまっている」のかもしれない(『差異と反復』)。実際、榎戸作品においても、「しあわせは歩いてこない、だから歩いてゆくんだね」的な考えが強調されすぎていると指摘することはできるだろう)。

本作におけるタイヨウのように、結果的に自己犠牲として捉えることも可能な本物の英雄による行動と、目的論的な自己犠牲的「選択」による行動とは、やはり区別されるべきであろう(当たり前のことだが、自己犠牲と呼びうるすべての「選択」を一般化することなどできない)。「死」を覚悟した上での「選択」であれば、何をしてもいいというわけではないはずだ(『トップをねらえ2!』第5話において、トップレス能力に酔いしれて(=力に支配されて)、自己犠牲的「選択」をしようとしたラルクを止めたノノの行動が、まさにこのことをよく表していたと言えるだろう (*50) )。

選択は過去からの帰結としてある。(…)望むと望まざるとにかかわらず、選択は不断に行われる。意志は後からやってきてその選択に取り憑く。(國分功一郎『中動態の世界』)

草時「僕の黒薔薇をうけた者たちは、皆、自分の意志で僕のもとへきた。そして自分の意志で、この場所に立ったんだ」(『少女革命ウテナ』第23話)

タクト「なんか僕は、その島に行かなきゃいけないような気がすごくしてる。ううん、行きたいんだ」(『STAR DRIVER 輝きのタクト』第16話)

榎戸洋司「ナツオやハナとの交流で育まれ、刻まれたタクトの胸の十字の輝きは、ヘッドには理解できない種類のリビドーだったのだろう」(『STAR DRIVER 輝きのタクト OFFICIAL COMPLETE GUIDE』)

はるか「そして僕はこの道を選んだ。いや、自分がセーラー戦士であるという単なる事実を認めただけだ」(『美少女戦士セーラームーンS』第17話)

榎戸作品が一貫して主張している、「自由」になろう(「自由」であることに気付こう)ということは、本質的には、(上の草時の台詞からもわかるように)「意志的選択をしよう」などということではないのだが、そのことが理解されないまま、「選択」という言葉がひとり歩きしているように思われる。そもそも「選択」の問題とは、なぜその登場人物がそのような「選択」に至ったのかということであり、その登場人物の「過去」の問題である。つまり、重要なのは、その登場人物が何を選んだのかという結果的なこと(=すでに完了したこと)よりも、なぜそれを選ぶに至ったのか、どのようにして能動性を獲得していったのかという「過程」を描くことだと言える(基本的に登場人物が行う「選択」というのは、作り手の価値基準や合理性によって決められたものであり、さらに、本作のような子供向けの商業作品の場合であれば、特に主人公が行う「選択」というのは、必然的に決まってしまったり、かなり限定されていたりするのが一般的であろう。当然のことながら、榎戸作品は「自由」を謳うが、作品自体は自由ではない)。榎戸作品において「選択」の問題が注目されるのは、それだけ榎戸作品が「過去(回想)」を描いているからである。そして、「過去」を描くということは、その登場人物の「人生」を描くことであろう (*51) 。

例えば『STAR DRIVER 輝きのタクト』第16話では、タクトの胸の十字「傷」の秘密である「過去」が描かれる。こうした「傷」=「過去」によって、現在のタクトのリビドー(=力)が形成され、現在におけるタクトの「選択」にも、説得力が感じられるわけである (*52) 。つまり「選択」とは、自分自身の気持ちだけでなく、周りの環境(その時代における科学技術力など)や文脈、すなわち、それまでに築いてきた社会的関係性によっても大きく左右されるわけである(要するに、現在における「選択」を支えているのは「過去」であると言え、いわば「過去」に在った様々な出来事によって要請され誘導され、何かを選ぶ=選ばされるわけである。もっとも、私たちの社会は、社会を円滑に動かしたい場面においては、「選ぶ=選ばされる」などという表現を認めないので、結果的に、自分が自分の意志で「選んだ」ということになるのである)。『忘却の旋律』第24話において描かれた「美少女牧場」のように、人は、自らが「自由」であることに気付けないような環境においては、自ら進んで奴隷や家畜となったり、死を選んだりするものである(「欲望は自身の抑圧さえも欲望する」(ドゥルーズ=ガタリ『アンチ・オイディプス』))。『少女革命ウテナ』第38話においてアンシーがウテナを背後から刺したように、一見環境に縛られ変革が必要と思われる者が、環境に縛られているがゆえに、変革しようとする者の邪魔をする「選択」をしてしまうことは、現実でもよくあることであろう (*53) 。したがって、繰り返しになるが、一概に意志的選択をすればよいとは言えないのである。

榎戸洋司は、『忘却の旋律』第2話において、これから旅立つボッカに対して黒船に、「君は選ばれたわけじゃない。これから君が選ばなきゃいけない。そして選ぶなら覚悟がいる」と言わせている。これまでこの台詞は、前半部分のみが注目されてきたのだが、本当に大切なのは、「選択(選ぶ)」という行為それ自体ではなく、「選択」するための覚悟であり、覚悟が生じるまでの「過程」ではないだろうか (*54) 。そこにこそ、「選択」の意義はあるように思われる(例えば、ボッカの場合であれば、小夜子との旅自体――まさに『忘却の旋律』という物語自体――が、覚悟が生じるまでの「過程」であったと言えよう。物語当初のボッカは、青臭い理想を「選択」の根拠としていた(「心に青空野郎」)。しかし、モンスターとの戦いを通じて社会の仕組みを知り、様々なことを習得しながら小夜子というパートナー(=ボッカにとって、なんだか怪しい者でありながら、なるほど〝これは違う〟と思わせるような者)との関係を深め、自身の理想(- 忘却の旋律)を現実(- 小夜子)と一致させていくことによって (*55) 、ボッカは「決断」へと至るための覚悟を手にするのである。小夜子との旅という「過程」(=未完了的な生成過程)があったからこそ、ボッカは「決断」へと至り、ソロに勝つことができたのである) (*56) 。

なお、榎戸作品における「決断」とは、基本的には、本文における「自由」になることと同義であると考えていいだろう。というのも、ある登場人物が「決断」をして「自由」になるという一連の流れは、ほとんどワンセットのように描かれているからだ (*57) 。そして、「決断」をして「自由」になるということは、もちろん単に「選択」をするということではない(なぜなら、「選択」する瞬間にそれを「選択」するかどうか意識しているようでは、それは「自由」になっていないからだ)。例えば、榎戸洋司は、『美少女戦士セーラームーンS』第25話において、最終的に美奈子とミメットが、それぞれ自分の組織(セーラーチームとデスバスターズ)に「戻る」という「選択」をした理由について、「意思的決断」と「状況的依存」という言葉を使って説明しているのだが(「アニメージュ 1997年3月号」)、もし仮に、美奈子が「意思的的決断」に至るまでの間に、セーラーチームの関係性に大きな変化を及ぼすような出来事が起こっていたとしたら、美奈子は同じく「意思的決断」によって、セーラーチームを「やめる」という「選択」をしていたとも考えられるわけである。つまり、セーラーチームに「戻る」か「やめる」かといった「選択」の中身は、「決断」とは無関係なのである。

「決断」とは、今まで自分が「選択」してきた(あるいは「選択」してこなかった)「過去」(=潜在的なもの)を、その瞬間において、ある種「運命」として引き受けることであり(龍弦「アンドレイアを俺が選んだ瞬間から〝この運命〟がはじまったのは確かだな」(『少年王』))、そうした「過去」に気付くことであり、上のはるかの言葉を借りれば、そうした「過去」を認めることなのである(ベルクソン風に言えば、その瞬間において、「持続」のうちに身を置き、いわば「行為そのもの」となることなのである) (*58) 。つまり、榎戸作品における「決断」とは、選ばずして選ぶことなのだ。それは、その瞬間における「過去」(全過去)を認めることによって、自ずと決まってしまうような、そうせずにはいられないような「選択」のことなのである。

「この行動は他の行動でもあり得たか?」というのは、意味を欠いた質問だ。ベルクソン的要求は、なぜ事物はあれではなくこれなのか、を理解させるところにある。(ドゥルーズ『無人島』)

はるか「天王はるかは、どうあがいたって、結局こういう風にしか生きられない」(『美少女戦士セーラームーンS』第11話)

宇宙は持続している。(……)どんなに小さな一粒の塵も我らの太陽系全体と一つに繋がっているのであり、太陽系とともに物質世界そのものであるその不可分一体の下降運動のなかに巻き込まれている。それと同じように、あらゆる有機生命体[の世界]は、そのもっとも低きにあるものからもっとも高きにあるものまで、生命活動の始原からわれわれが生きている現在に至るまで、あらゆる場所、あらゆる時代を通じて、物質の運動とは反対の、それ自体において不可分である一つの衝動を、[いのちの躍動〔エラン・ヴィタール〕という]唯一の衝動をただひたすら、われわれの目に感じさせてくれているのである。すべての生命体は互いに支え合い、すべてが同じ一つの巨大な推力に身を委ねているのである。(ベルクソン『創造的進化』)

全体は生みだされる。全体そのものは、諸部分の傍にあるひとつの部分として生みだされる。この全体は、統一化することも、全体化することもしないで、これらの諸部分に適用され、相互に通じていない容器の間に異様な通路を設け、それぞれが自分に固有な次元において、あらゆる差異を保持しようとする要素相互の間に、もろもろの横断的な統一性を作りあげるのだ。(ドゥルーズ=ガタリ『アンチ・オイディプス』)

E子の声「(ウテナの口調で)世界には果てなんてないんだ。ボクたちが進めば、それだけ世界は広がっていく」(榎戸洋司『少女革命ウテナ アドゥレセンス黙示録 シナリオブック』)

サカナちゃん「サムは気づいた。あれほど憧れた銀河の世界。だが、それらの星々は生まれ育ったあの魚の惑星と、どれほどの違いがあるのだろう。あの魚の惑星も、同じ銀河の星のひとつ。銀河は遠い世界ではなく、サムは最初から、そのまばゆい世界に住んでいたのだ」(『STAR DRIVER 輝きのタクト』第8話)

セツナ「ただいまなのです、ラッパ」(『キャプテン・アース』25話)

幹「幸せっていうのは、あんがい身近にあるものかもしれませんね」(『少女革命ウテナ』第4話)

ノノ「〔地球の空は〕青い鳥でいっぱいなんですねぇ!」(『トップをねらえ2!』第2話)

美琴「誰だって、本当は世界のぜんぶとつきあっていかなきゃならない」(『少年王』)

榎戸洋司「「桜蘭高校ホスト部」のころぐらいから、「本当の意味での閉鎖空間てのは無いな」と思いました。あれは原作がありましたけれど。学園の中と外というのは常に影響し合い繋がっている世界なのですから」 (*59)

榎戸洋司「〔『桜蘭高校ホスト部』の〕原作が送ろうとしているメッセージは、僕らが考えていることと全く一致しているので、そういう意味でもこの作品を世に出す仕事は価値があると思っています」(「アニメージュ 2006年2月号」)

巨大ロボット(機械)とは、人類のもつ科学技術の結晶体であり、知性の象徴でもある。アースエンジン・インパクターに限らず、『少女革命ウテナ アドゥレセンス黙示録』に登場するウテナ・カーなどの一部の機械が、作中における登場人物の生命エネルギーの結晶体のようにして描かれるのは、榎戸作品が生命を賛美するからといって、反知性主義に陥っていないことの証左であると言えるだろう(榎戸作品は「人間性」を強調するからと言って、新しい技術が生み出す、新しい文化など(まさに「人の造りしもの」全般)を否定しているわけではない。「冷房(クーラー)は人類の至宝」と言えるのが、榎戸作品である(『EVANGELION ORIGINAL 1』「第弐話/見知らぬ、天井」)。「地球という惑星全体を席巻する(そして地球を滅ぼしかねない)大規模な機械革命に対して腰の引けた態度をとる、あるいは伝統的な価値体系にしがみつき、その超越性、進歩の動き、つまり別の言い方をしたほうがよければ過程的進展の動きを立て直そうと意気込むよりも、むしろ価値と機械の融和に力を注ぐべきではないでしょうか」(ガタリ『カオスモーズ』))。

例えば、機械でありながら生命でもあるという両義性は、『トップをねらえ2!』第1話において、何でも物(対象)を割るという性質を持つアンドロイドであるノノが、リンゴという生命の象徴を齧ることで端的に表現されていた(『STAR DRIVER 輝きのタクト』におけるサイバディも、設定上は生命体である)。榎戸作品においては、機械や、それを成立させているテクノロジーも、生命の一部として、世界の一部として、宇宙の一部として描かれるのである(ココ「バイオ・コンツェルトはいいよ。生体情報のほとんどをアイバーマシンがコントロールしてくれるしね」(『忘却の旋律』第21話))。まさに「感覚の鈍さは時には武器にもなる」のである(『少年王』)。

そして、潜在的に存在する「別世界」は常に現実世界に影響を及ぼし、現実世界における「内」の世界と「外」の世界も相互に関連し合いながら、絶えず変化し続けているのである。そうした、仏教(華厳思想)における重々無尽の縁起のように、あらゆる事物・事象が結びついた世界において、エーリアルが象徴しているような、純粋なもの(≒理想 (*60) )を直観的に〝見る〟ことができる者、言い換えれば、自身が「自由」であることを実感している者(=永遠の意味を知っている者)。そうした、世界全体、宇宙全体を、いわば自分の内に含み込み、他者を単なる対象(『少年王』風に言えば「他人」)としてではなく、無限とつながった人格(生命)として捉えることができるような者こそが、「戦士」や「キャプテン」と呼ばれ、「志が高い」彼らの許には、「良い仲間が集まる」とされるのである。

アンガンチェル「なるほど、志が高いと良い仲間が集まるもんだな」(『爬虫類戦記』)

樹璃「志が高いと良い仲間が集まるもんさ」(『少女革命ウテナ アドゥレセンス黙示録』)

榎戸洋司「アニメの制作でも、自分で上手い絵を描けないのなら、上手い人に手伝ってもらえばいい。そこで必要なのは「こういう作品を作りたい」という「志」なんです」(「ニュータイプ 2014年3月号」)

註

*1 もちろん、アニメとは集団制作である以上、どこからどこまでを一人の脚本家の仕事として線引きするかは事実上不可能であり、かつ、そもそも脚本家がその作品を代表しているわけでもない。そのため、脚本家の携わった作品を並べて何かを語ろうとすれば、必然的にそれを語る者にとって都合のいい解釈が生じてくると考えられる。しかし、そもそも解釈とは、正確さから離れてしまうことも含めて、そのある種の乱暴さによって、作品に対して新たな視点を持ち込む作業のことではなかっただろうか。また、榎戸洋司は、「僕の方法論ってやっぱり、ロジックなのかなぁと思って」と自認しているように(『薔薇の容貌』)、非常に理論的な作家であり、鈴木清順監督の映画『ツィゴイネルワイゼン』について語った際には、「この世界ならではの法則があって、その法則に沿ってこの台詞は出てきたんだろうな、ということは注意深く見ているとわかってくるんです。(…)テーマで仕掛けを作っていくというやり方は、ちょっと似ていますし、そういう部分は学んでいきたいなと思っていました」と述べており(『「戦時下」のおたく』)、本作についても、何らかの法則があることが期待できるのである。そして、本作については、「これまで作ってきた作品の、集大成になっているかなと思いますね」とも述べているため( guide.pdf - キャプテン・アース )、これまでの作品との関連(共通したテーマやモチーフ)について、わざわざ無視する必要はないように思われる。

*2 まるで新しい作品の方が〝優れている〟といった印象を与えかねないため筆者は積極的に使おうとは思わないが、榎戸作品は、発展的な「進化」を続けているのだと主張する人もいる。実際に榎戸洋司は、「僕の中でテーマは少しずつ、一歩ずつ進んでいるという感じなんです」と語っており(『「戦時下」のおたく』)、自身の描きたいものや描くべきだと思っているものを時代に合う形で「適応させようとしている」という意味において、榎戸作品が「進化」を続けていると見ることは可能だと思われる。とはいえ、もちろんその「進化」(=漸進的な改良)が、常に成功しているとは限らないだろう。また、現在における社会の大きな流れは、明らかに榎戸洋司が望んでいる方向とは別の方向へ進んでいるため(「世界から彩りが消えて」いるため(『キャプテン・アース』第6話))、そのような状況において社会に合わせることを「進化」と呼ぶのであれば、それはすなわち、「進化」することは「退化」すること(まさにある種の「ネオテニー」)である場合もあり得るわけで、そういった意味においても「進化」という言葉は、やはり誤解を招きやすいように思われる(なお、多くの作家がそうであるように、榎戸洋司は、時代性と同時に普遍性も作品に込めようとしているように思われる。そして、本文においては、過去の榎戸作品を並べていることからもわかる通り、どちらかというと普遍性に注目して書かれているのである(例えば榎戸洋司は、『少女革命ウテナ』のことを度々「変化球」の作品と形容するのだが、本文において筆者は、『少女革命ウテナ』も『フリクリ』も『忘却の旋律』も『STAR DRIVER 輝きのタクト』も、どれも一貫して「直球」の作品であると主張するつもりである(あるいは、後述する西田幾多郎に倣って、「変化球即直球、直球即変化球」とでも言いたいのである)))。ところで、榎戸作品に登場するキャラクターには、ASD的傾向を持った人物がよく登場する。マイノリティを肯定する作風――あるいは単に、アニメのキャラクターだからそうなっているだけ――とも言えるのかもしれないが、ダイチの性格について、「僕にとっては特殊なキャラ付けではなくて、普通はこうなんじゃないかなぁっていうつもりで描いてるんです」と語っていることを(あえて鵜呑みにした上で)考慮すると(「 そこあに「キャプテン・アース」Part1 #317 」)、榎戸洋司自身にも、そうした部分があると言えるのかもしれない(参考になるかわからないが、例えば、「キャロル〔=ルイス・キャロル〕の作品に数多くみられる表面の言語の多くは、ASDの臨床でしばしば明らかになるような独特な言語使用(=「コミュニケーションの障害」)と同じ性質をもってい」るとされている(松本卓也『創造と狂気の歴史』))。榎戸洋司にとって通常「普通」と思われていることは、現在の社会システムの中で作られた「普通」であって、本来的な普通ではないようなのである(「普通の生活、普通の幸せなんてものは幻想でしかない」(「アニメージュ 1997年3月号」)「でも常識的に考えれば「タイムマシンを手に入れたら使うでしょ」っていうヘッドの方が普通で、タクトのメンタリティの方がユニークなんだろうな」(「Star Driver Visual Materials Charcters&Mechanics III」))。実際、人類は環境を変化させることでこれまで存続してきたのであり、生物的には何万年もの間、ほとんど変化していない――つまり、現代社会を「普通」に生きていくための習慣などは、後天的に身につけなければならない――とされている。このことを後述する「持続」に即して考えるなら、時計の針が刻むような時間が、通常の常識的な「普通」の時間であり、「持続」こそが、本来的な普通の時間と考えられるわけである。あるいは、『少女革命ウテナ』風に言うなら、女子の制服を着たウテナが、通常の常識的な「普通」の姿であり、男装したウテナこそが、本来的な普通の姿となるわけである。

*3 『キャプテン・アース』第7話放送に向け、監督:五十嵐卓哉×シリーズ構成:榎戸洋二の公式インタビューが到着!

*4 ある意味ダイチにとっては、「風」そのものが思い出なのだろう。「わたしが薔薇の香りを嗅いだとき、たちまち子供時代のぼんやりとした思い出のかずかずがわたしの記憶に蘇ってくる。しかしながら、これらの思い出は、薔薇の香りによって呼び覚まされたものではない。わたしは、その香りそのもののなかに、その思い出を嗅ぎ取ったのである。薔薇の香りは、わたしにとっては、そのままで思い出なのである」(ベルクソン『意識に直接与えられているものについての試論』)。

*5 榎戸作品において初めて「青い宝石」という表現が登場したのは、『爬虫類戦記』においてである(「〝かげろう渡り〟だよ。かげろう祭は、これを祝う祭なんだ。街中、かげろうの青い光で染まるのさ(…)アンガンチェルは、かげろう渡りを知っていた。もっと西方の街で、同じものを見たことがあるのだ。街中が空一面を覆う光の天井に照らされ、青い宝石で構築された世界となる」)。そして、榎戸洋司は『爬虫類戦記』のあとがきにおいて、「川辺に乱舞する蛍の群の美しさに〝かげろう祭〟を思いついた」と記している。つまり、榎戸作品における「純粋性」を表すとされる「青い宝石」とは、寿命の短さから「死」を暗示する「蛍の群(という生命)の美しさ」、すなわち「生と死」というまさに根源的なものと結びついていると考えられるのである。例えば小説版『フリクリ』第1巻では、ハル子の瞳について、「瞳の色は鮮やかな青リンゴの宝石(…)女の緑の目は、非常に貪欲な意志となにものにも束縛されない自由の光を放っている」と描写されている。ここでも「青い宝石」という表現は、「生」を象徴するリンゴや、意志=欲望という根源的なものと結びついて登場し、ナオ太たちの前に現れたハル子という女性が、とんでもなく「自由」な存在であることを示唆するために使われているのである。

*7 実際のところ、『新世紀エヴァンゲリオン』において榎戸洋司が脚本を担当した回では、第7話のミサトや第11話のゲンドウの行動(あるいは、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』においてマリが何度も口にする「匂い」という言葉)が端的に象徴するように、かなり身体性(現実性)が強調されていたと言えるだろう(「人間の手」「手動」)。そして、『新世紀エヴァンゲリオン』以後とも言える『忘却の旋律』第1話では、『少女革命ウテナ アドゥレセンス黙示録』のラストをも想起させるような、黒船による「荒野をつきぬける」という台詞があり、実際にボッカは第3話以降、荒野のような「外」の世界を、つきぬけて行くことになるのである。

*8 要するに、『嘔吐』におけるロカンタンがアンシーやボッカに相応し、『嘔吐』の中で流れる音楽の役割をウテナや忘却の旋律が担っており、ロカンタンが小説を書き始めること(=創造)が、アンシーやボッカが「外」に出ること(=創造)で表現されているわけである。

*9 正確には、『忘却の旋律』の作中において「忘却の旋律」という一種の概念が見えているのは「メロスの戦士」全員であり、ボッカだけではない。しかし、「メロスの戦士」たちに見えている「忘却の旋律」の姿が、完全に同一の姿をしているという確証はなく(実際、作中において、ボッカとココに見えている「忘却の旋律」が、違う「忘却の旋律」であることが仄めかされている(ココ「あたしとは見えてる忘却の旋律が違うのかな?」(『忘却の旋律』第16話)))。また、後述するように、「忘却の旋律」=「持続」のメタファーとして捉えた場合、「メロスの戦士」たちに見えている「忘却の旋律」の姿は、それぞれの「聖痕」の形が異なっているように、それぞれ異なっていると考えるのが自然であるため、ここでは、「ボッカにだけ見えている」と記した(要するに、モンスターキングであるソロにとっての「忘却の旋律」というのが、すべての「メロスの戦士」に共通する、概念としての普遍的な「忘却の旋律」の姿であり、個々の「メロスの戦士」たちが見る(体験する)忘却の旋律というのは、一般化することのできない、固有のニュアンス(色調)を有したものなのである)。エーリアルについて、『キャプテン・アース 公式アーカイブ FINAL EXPAND』において、「どうやら〝少女の姿〟として認識できていたのは、ダイチだけらしい」と記されているのも、同様の理由からだと思われる。

*10 ここで「与えた」と表記したのは、榎戸洋司が『忘却の旋律』の企画に参加した時には、すでに『忘却の旋律』というタイトルは決まっていたらしいからである。「ガイナックスさんから企画の依頼が来た時にですね、タイトルがすでに『忘却の旋律』だったんですよ」(「忘却ステーション 第3巻 教えて榎戸さん!スペシャル!!」)。

*11 参考:「エランという言葉は、過去から決まるのでもなければ未来から決まるのでもない、まさしく何かそうしたものを指示しうるのであって、ここで内に感じられるものの不可分性と、外から知覚されるものの無限可分性とによって、まさにこの現実の持続、力を産むこの持続を考えることが可能になる。そしてまさしくこの持続こそ、生命の本質をなす属性にほかならぬ」(ベルクソン『道徳と宗教の二つの源泉』)。また、ドゥルーズによれば、「エラン・ヴィタールは、それが現働化するものである限り、また差異化するものである限り、持続そのものとなる。エラン・ヴィタールは、それが行為へと移行する限り、差異なのだ」(『無人島』)。したがって筆者は、後述するように、『忘却の旋律』におけるエランヴィタール(アイバーマシン)と、『STAR DRIVER 輝きのタクト』におけるサイバディに対して、同様の機能を見ることになるのである。

*12 「わたし自身は、科学的認識と技術的専門性を、直観的ヴィジョンと同じほどに高く評価している。物質的にも精神的にも創造すること、さまざまな事物を制作し、自己自身を制作すること、それがヒトの本性であるとわたしは信じている。ホモ・ファベル(Homo faber=制作するヒト)、それがわたしの提唱する[ヒトの]定義である」(ベルクソン『思考と動くもの』)。ちなみに、榎戸洋司は、『少女革命ウテナ』におけるヘルマン・ヘッセの小説『デミアン』からの引用を思わせる台詞(「卵の殻を破らねば…」)について、「ああいうセリフが欲しい」という監督からの「要請」で、適当に「でっち上げた」と語っている(『薔薇の容貌』)。したがって、『忘却の旋律』における「エラン・ヴィタール」というあからさまな引用についても、単にそれらしいものとして、適当に「でっち上げた」だけなんじゃないか、と考えることができるかもしれない。しかし、実際の経緯がわからない以上ここで重要なのは、現にそれらしいものとして、ベルクソンの「エラン・ヴィタール」が選ばれているという点ではないだろうか。このことは、『少女革命ウテナ』を視聴する際に、『デミアン』の内容やヘッセの思想が補助線になるのと同様、『忘却の旋律』を視聴する際に、ベルクソンの思想が補助線になると考えてもいいのではないだろうか。そして筆者には、そもそも榎戸洋司が描く作品からにじみ出る思想が、ベルクソン的なもの、ベルクソン思想の系譜にあるものだと感じられるのである。本文における「読み」とは、すべてそのことを確認するためのものであると言っても過言ではないだろう(なお、そもそもヘッセの考え自体が、ベルクソンの哲学と大きく重なるものであり、ベルクソン思想の系譜にあるものと言えるのかもしれない(「私を喜ばせたことがあります。(…)カイザーリング伯爵の『旅日記』の中に、私が三年前からいろいろな形式や仮装(デーミアンやツァラトゥストラなど)のもとに何度も繰り返し表明してきた、神は自我の中にあるという説が、我々の未来の理想として掲げられていたことです。インドから、そしてまたベルクソンからも由来しているこの哲学が、私のとほぼ一致する結論へと通じているのです」(ヘッセ『ヘッセ 魂の手紙』))。また、後述する大杉栄やサン=テグジュペリ、おそらく榎戸洋司が好きであろう明治・大正期に活躍した日本の文学者たちについても、ベルクソン思想から大きな影響を受けていたと言えるだろう(参考:鈴木貞美『「生命」で読む日本近代』))。

*13 「自分の時計」とは、榎戸洋司が脚本を務めた『ラーゼフォン』第4話のサブタイトルであり、その中で、主人公である綾人にとっての美嶋の存在(=幻想)は、まるで「忘却の旋律」のように描かれている(また、同じく榎戸洋司が脚本を務めた第8話においても、美嶋の存在は「忘却の旋律」のように描かれ、そこで綾人は、彼女の存在を契機にして、まるで「青い宝石の君」における歌詞を具現化したように、「凍てついてる」心を「溶かしていく」ことになる)。ちなみに、『トップをねらえ2!』におけるトップレス及び元トップレスの中の一部のキャラクターには、「時計」を連想させる名前がつけられている。

*14 「両親にしろ先生がたにしろ、どこか他から権限を委ねられて力を用いられているようだった。このことを、私たちはそうはっきりと自覚していたわけではないが、両親と先生の背後には、何か途方もなく巨大な者、いな無際限とさえ言ってよい何者かの控えていることが感じられた、――この者が両親や先生を介して、その嵩全体でわれわれにのしかかってきていた。われわれは後には、その者とはすなわち社会のことだ、と言うことになろう」(ベルクソン『道徳と宗教の二つの源泉』)榎戸洋司「人間社会は道徳や規律といったもので成立しているけれど、逆に規律の方が人間よりも強くなってしまうと、それはもうモンスターなんじゃないかな。(…)だから、人間社会に過剰に順応してしまった人は、結局、モンスター的なものになっていくのかも知れませんね」(『「戦時下」のおたく』)

*15 要するに、私たちの社会(条理空間)は、常に「メロスの戦士」のような戦争機械(平滑空間)を生み出しうるのである(「最も条理化された都市さえも平滑空間を出現させるのだ」(ドゥルーズ=ガタリ『千のプラトー』))。

*16 少し強引な解釈をすれば、ボッカの髪が白髪なのも、まさにボッカが、ウテナの「(白い)薔薇」を引き継いだキャラクターであることを示しているからなのかもしれない(後述する「星」という概念を使えば、アンシー=ボッカは、まさに「星(ウテナ)を継ぐ者」であると言えるだろう)。ちなみに、榎戸洋司は『少女革命ウテナ アドゥレセンス黙示録』において、後にデュエリストとして覚醒するアンシーのことを、『美少女戦士セーラームーンS』の天王はるかや『忘却の旋律』のボッカ、『STAR DRIVER 輝きのタクト』のタクトらと同様、登場時から「死」と隣り合わせにいるキャラクターとして描こうとしていたようである。「〝淵〟に並ぶアンシー。(…)アンシー、小さく微笑むと、柵の上にあがってみせる。(…)一歩先は死の高度だが、まったく気にしない様子で、その柵の上を数歩移動して見せる」(榎戸洋司『少女革命ウテナ アドゥレセンス黙示録 シナリオブック』)。このように、榎戸作品において「死」とは、一方的に否定すべき(斥けるべき)ものではないのである(榎戸洋司「日常的にあまり死を意識していない僕ら現代人のメンタリティーのほうが、歴史的、世界的に見れば特殊だと言えるんじゃないでしょうか」(『龍の歯医者 公式ビジュアルガイド』))。したがって、例えば『忘却の旋律』におけるツナギじいさんの「死」を、「ノスタルジーに浸った空虚な自殺」として評することは(『「戦時下」のおたく』)、ツナギじいさんの内面を完全に無視した、榎戸作品に適さない空虚な見方である(榎戸洋司は、ツナギじいさんの「死」については一貫して、「深い恋愛の表現」などとして肯定的に語っている(『忘却の旋律』第11話 オーディオコメンタリー))。

*17 詳しくは、 幾原作品の思想について:『ユリ熊嵐』と『さらざんまい』を中心に を参照。

*18 筆者は、こうした独特の結びつけ(連想)の仕方(仕草)にこそ、榎戸洋司「らしさ」を感じる(もっとも、これが榎戸洋司のアイデアだという確証はないのだが)。よく榎戸作品の特徴として、後述する永遠観や「選択」の問題が挙げられるのだが、そうした特徴は、アニメに限らず他の多くのコンテンツでも見られるものであるため、あまり榎戸洋司という作家個人への評価には、つながっていないように思われる(榎戸作品の特徴として、異化効果や『のだめカンタービレ 巴里編』第6話における「牛乳のがぶ飲み」に代表される反復表現、あるいは、自然なシークエンス間の「つなぎ」などを挙げる人もいるだろうが、それらは榎戸作品の特徴というよりは、現代的なプロの作家による映像作品の特徴ではないだろうか。同じような状況を別のパターンから反復的に描くことによってテーマ性を強調したり、同じような行動や仕草をする複数の人物を反復的に描くことによって、その人物たちの類似性を示したり、反復的な表現の中に少し変化を加えることで新たなドラマを生み出したりするやり方は、映像作品における定石であろう)。筆者の考える榎戸作品における最大の独創性は、榎戸洋司によるルイス・キャロル的な言葉遊び(ナンセンス)や、「ラブホテルに誘う芝居を喫茶店に置き換え」るような(『フリクリ画コンテ集』)独特の連想(ずらし)と、それを基に構築された、屁理屈とも呼びうる徹底した理論づけにある(参考: 実は丁寧すぎる榎戸洋司の脚本:『少女革命ウテナ』第25話「ふたりの永遠黙示録」を読む 、 BSアニメ夜話/劇場版 少女革命ウテナ - chili_dog’s diary )。商業作品として作品を落とし込む以上、何らかの説明ができるように理屈がつけられるのは当然としても、榎戸作品では、それが他の作品以上に徹底されているように思われるのである(例えば、『桜蘭高校ホスト部』における「バナナの皮」や「強力モーター」なども、その徹底した理論づけの一部であろう)。なお、そうした理論づけが屁理屈的に見えてしまうことがあるのは、榎戸洋司自身が、「すべての描写に意味がないと面白くない」(『「戦時下」のおたく』)、「何でもメタファー」(『桜蘭高校ホスト部』第26話 オーディオコメンタリー)と語っているように、予め提示された設定なども含めて、あらゆる描写に二重三重の意味が与えられ結びつき、ひとつの描写から別の描写が縦横無尽につながっていくことで、まるで理論もバラバラになって、理屈が通っていないような印象を、視聴者に与えてしまうことがあるからではないだろうか(しかし、矛盾的にすべてがつながっていることは、まさに榎戸作品における根本的な思想が体現されているとも言える。そして、榎戸作品は、こうした思想に基づいて作られているため、ひとつの作品が、まるでその作品内で完結していないかのような印象を持たせることにも成功しているように思われる。例えば、作品内に、自身の過去作品からのあからさまな引用(反復)――『STAR DRIVER 輝きのタクト』の場合であれば、第3話の「グラン・トネール財団」(『桜蘭高校ホスト部』)や第4話の「世界は私を苦しめるためだけにあるんじゃない」という台詞(『少年王』)、第11話の「ピアノを弾いてる方が似合ってる」という台詞(『少女革命ウテナ』)や第12話の「73回のキス」(『忘却の旋律』)など――を取り入れていることも、その大きな要因であろう(したがって、やはり本作においても、過去作品が意識されていた可能性は高いのではないだろうか)。まるで作品自身が、作品の「外」にいる私たち視聴者に見られることで、初めて完成するのだと主張しているのである(絵市「描かれた絵に愛する価値があるかどうか。それは、描く者が決めることじゃないし、描かれた絵が決めることでもない。僕の絵を完成させるのは、君たちだから」(『忘却の旋律』第8話)サリナ「お客様がいて初めて舞台は舞台になるのだ」(『STAR DRIVER 輝きのタクト』第14話)。作品が事後的に生産されるという絵市らの考えからは、ベンヤミンの翻訳論が想起される(「解釈は翻訳である、というのはヴァルター・ベンヤミンの命題である(ベンヤミン『翻訳者の使命』参照)。ベンヤミンの翻訳論によれば、数多くの解釈(よいものかわるいものかを問わない)すなわち翻訳を通して、ひとつの理念的「原文」(オリジナル)が生成する」(今村仁司『清沢満之と哲学』))。また、榎戸洋司は「スタードライバー THE MOVIE 映画パンフレット」においても、「一度、世に出してしまった作品は、監督や脚本家であっても好き勝手にいじってはいけない、という意識が強くあるんです。支持してくれたファンのみなさんだったり、ずっと力を貸してくださったスタッフの方と作品の間には、絆というか、それこそアプリボワゼがある」と述べている)。榎戸洋司は、一見すべての描写をつなげて構築主義的に作品を作っているようにも見えるのだが、必ずこのような、作品の絶対的な外部となる視点を、作品「内」に織り込もうとするのである)。おそらく榎戸洋司は、一般に「作品」と呼ばれる限定された存在が、(結果的に)否が応でも隅から隅まで有意味的にならざるを得ないことに自覚的だからこそ(原理上画面を完全にコントロールできるアニメにおいては尚のことであろう)、意識的に作品内に、通常の意味作用から外れうるもの――言葉遊び(ナンセンス)や偶然性を象徴する「エラン・ヴィタール」や恋愛(青春)など――を、積極的に取り入れるのではないだろうか。榎戸洋司の徹底的な理屈屋(武装脚本家)としての側面は、もっと注目されていいように思われる(この徹底さゆえに、反復表現や「つなぎ」に特徴があるように感じられるのではないだろうか。また、この徹底さゆえに、榎戸洋司が書く(比較的ト書きの多い)脚本からは、脚本段階から、かなり演出的な部分の仕事をやっているような印象も受ける(このような書き方については、庵野秀明からの影響が大きいのだろう))。さらに、それらが、ちゃんとアニメ的に馬鹿らしくも見える形に落とし込まれていることにも、もっと注目されるべきだろう(榎戸洋司「ちゃんとくだらないアニメにするために、すごい努力をしてるんですよ(笑)」(『「戦時下」のおたく』))。くだらないことを「ちゃんとくだらな」く描くことは、過度にクリーンなものを求める現代の価値観に対するカウンターとしても機能しているように思われる。

*20 『スタードライバー THE MOVIE』では、TV版で描かれた「ゼロ時間」崩壊後の、「現実的で社会的な話」の一端を垣間見ることができる。

*21 当たり前のことだが、実際の現実を生きている人間というのは、明らかに大人に見えるような人においても、子供的な部分と大人的な部分の両方を持っているのであり、こうした「子供」/「大人」という区分は、あくまで文学的・物語的に仮構されたもののことである(榎戸洋司「物語の主人公になれるのは、いつだって子供だ」(「文豪ストレイドッグス 第5巻 ブックレット」))。それにしても、最終的に高校生という設定で落ち着いてしまうのは、商業作品として仕方ないのかもしれないが、榎戸洋司以外の「全スタッフ」が、高校生以外の設定に反対したことについては、絶望しか感じないところである。(したがって筆者は、本当に現在の榎戸洋司の周りに「志が高い」人が集まっているのかどうか、若干の疑問が残るところである)

*22 本作におけるシェイクスピア劇との関係にも言えることだが、筆者は、『STAR DRIVER 輝きのタクト』の根底に『星の王子さま』があるとは思っていない。そうした誰もが知っている作品を前面に出すのは、あくまで作品全体を視聴者に飲み込みやすくするためだと考えている(もちろん、そうした文学作品が、作品を理解するための補助線にはなり得るだろう。例えば、『マクベス』の冒頭において魔女たちが繰り返す「きれいは汚い、汚いはきれい」という禅問答のような台詞は、劇のテーマと深く関わっており、そうしたことから導かれる『マクベス』の一部の思想は、筆者が本文において主張する榎戸作品における思想と重なる部分もあるだろう。しかし、榎戸洋司のように、すべてのことがすべてのことに関係しているという世界観で考えるならば、特定の作品を元ネタとして挙げるだけでは、理論上すべての作品に対して可能であるため、ほとんど意味をなさないのではないだろうか。それならば、最初から榎戸作品の根底にある中心的な思想それ自体にアプローチしようというのが、本文における試みと言えるかもしれない)。実際に榎戸洋司は、『忘却の旋律』において「敵」であるモンスターをギリシャ神話から引用していることについて、「色んな人が色んなところで引用して手あかが付いてるから、引用しても作品のカラーにはならない。そこがいいなと思ったんです」と述べている(『忘却の旋律 脚本集 忘脚③』)。つまり、榎戸洋司は、コラージュ的な方法によって既存の寓話や神話を利用しながら、現代に合った新しい物語を作り出そうとしていると考えられるのである(そもそも昔から物語とはそのようにして作られていたとも言えるだろうし、インターネットが発達した現代においては、必死になって引用元を隠すような時代でもないのだろう)。例えば以下のコメントは、そんな既成のものを少しずらしたり拡張したりしながら、今までとは少し違う新しいものを生み出そうとする、榎戸作品における根本的な思想がよく表れているように思われる。榎戸洋司「キスしちゃうと、恋愛ドラマは終わりなんですよ。でもキスなんてするわけないよっていう単なる友達関係もワクワクしない。だから、キスではないけれどキスに近い行為を、どこまで範囲を広げてどれだけあやふやなラインで描いていけるかってことに挑戦しました。それは〝ガラス越しのキス〟であったり〝芝居の中でのキス〟だったり、人工呼吸だったり間接キスだったりっていう」(『STAR DRIVER 輝きのタクト OFFICIAL COMPLETE GUIDE』)。

*23 要するに、ペガサス・ロケットの発射から三つのエクスパンドを通じて描かれる一連の垂直的な動きが、『STAR DRIVER 輝きのタクト』で描かれた「ゼロ時間」崩壊までの流れに相応しており、それらが、ドゥルーズの時間論と重ねられるのではないか、という解釈(妄想)である。榎戸洋司は、「気多の巫女は〝敵幹部の部屋にある鉄格子の檻の中〟。日死の巫女は〝走るバスの屋根の上〟〔『忘却の旋律』においてもバスとは、決まった道を循環し続けるものの象徴として使われていた。また、榎戸洋司は「スタードライバー THE MOVIE 映画パンフレット」において、「彼女〔=日死の巫女〕の歌が、何度も巡る季節の繰り返しの賛歌であるのは象徴的です」と述べている。そしてなにより、日死の巫女は、タクトの〝記憶を見る〟キャラクターである〕。巫女が歌うシチュエーションは、各編を象徴するイメージシーンでもある(…)ひが日死は東、すなわち朝日の昇る方向であり、〝校舎の屋上で夜明けを見ながら歌う〟というシチュエーションを考えた」と述べており(『STAR DRIVER 輝きのタクト OFFICIAL COMPLETE GUIDE』)、大雑把に言えば、これらの巫女のイメージが、ドゥルーズの時間論における第一~第三の時間に対応していると見ることができる、ということである(「気多の巫女編」=ある種のハビトゥスの形成(「掟」の提示)、ナツオ=理想自我、ザメク=タナトス的な戦争機械)。また、登場人物が、「自由」となって飛び出していくところで物語が終わるのは、『少女革命ウテナ』と『STAR DRIVER 輝きのタクト』の共通点と言えるだろう(「革命とは、支配されている者が、その支配のシステムを破壊することである。少女革命とは、だから少女が、少女を支配するものから自由になる物語だ」(榎戸洋司『少女革命ウテナ 脚本集(下)』自身による収録作品解説)。したがって、筆者は『少女革命ウテナ』についても、アンシーの「自我の(再)確立までを描いた物語」というよくある解釈の立場をとらない(こうした立場において自我とは、弁証法的に発展していく自我が想定されている。しかし、そうした自我とは、『少女革命ウテナ アドゥレセンス黙示録 シナリオブック』における「仮面の生徒たち」によって作られた自我と大差なく、それはウテナが、「そうじゃない」と否定しているように、中途半端な自己実現であって、いわゆる「救済」、すなわち、アンシーにとっての「革命」(価値転換)には当たらないのではないか、と考えるのである)。そうではなく、筆者は、「自我の(同一性の)崩壊(根本的自我=「持続」に気付く)までを描いた物語」だと解釈するのである(ゆえに本作においては、「エゴブロックの破壊」が描かれるのではないだろうか)。だから例えば『少女革命ウテナ』のOP映像では、「城」という幻想の象徴が崩壊して、ディオスが目を覚ました(=「持続」に気付いた)後のアンシーの姿が、まるで「忘却の旋律」に気付いて「メロスの戦士」となったボッカのように、馬(ここでの馬とは、フロイトの言う「エスの比喩」としても理解できるだろう)に乗った騎士(=デュエリスト?)の格好で描かれるのではないだろうか。参考:「本当の否定は必ず肯定に転ずる。この一転がないところでは、否定はほんの皮肉を斬ったということになる。骨まで斬り通さなければならぬ、その時、生死がなくなる、自我が否定せられる、而してそこに忽如として絶対肯定の境がひらける〔いわゆる「大死一番絶後再蘇」である〕」(鈴木大拙『浄土系思想論』)「超人は人間や自我とは本性上異なっている。(…)超人は新たな評価の仕方によって定義される。諸価値の変化ではなく、抽象的置換や弁証法的転倒でもなく、諸価値の価値を生み出す要素の変化と転倒、すなわち「価値転換」」(ドゥルーズ『ニーチェと哲学』)。なお、周知のように、榎戸作品には、ベルクソン以外にニーチェ的な思想も色濃く見られるため、筆者が、「『STAR DRIVER 輝きのタクト』のベースにドゥルーズの時間論がある」ように感じられたこと自体は、それほど突拍子もないことではないのかもしれない。

*24 土萠教授による「踏み台昇降運動」(『美少女戦士セーラームーンS』第11話)を始めとして、榎戸作品において「性(セックス)のメタファー」が多々見られることについても、フロイトからの影響が考えられるだろう(本作における「テレパシーキス」などを含む広い意味での「脱自」とは、後述する「一体化」の疑似的な表現であるとも言えるだろう)。そして、本作においても、精神分析の用語である「アブリアクション」や、ライヒ由来と思われる「オルゴンエネルギー」といった言葉が使われているのである。

*25 なお、筆者は、『少年王』における「他人になる」ことを、自身の「持続」がひたすら弛緩して、物質に近づいていくようなイメージで捉えていた(「持続は物質の最も収縮した段階にほかならず、物質は持続の最も弛緩した段階にほかならない」(ドゥルーズ『ベルクソンの哲学』))。例えばA子が初めて回転木馬に乗った際、「まるで直線距離を走っているよう」に感じられていたことが、最も端的に、自身の「持続」が計算可能な「時間」に変えられていく様子を表していたと言えるだろう(『爬虫類戦記』の「殉界淦」や『新世紀エヴァンゲリオン』の「人類補完計画」、『フリクリ』の「巨大アイロン」や『忘却の旋律』の「東京駅編」において、何もしないで環状線を回り続ける「猿人」の描写からもわかるように、基本的に榎戸作品では、社会という「巨大な車輪に潰されようとしている」ような(『STAR DRIVER 輝きのタクト』第2話)、画一的で没個性的な人格に対して批判的である(「巨大アイロンは丘も山も山脈も芽吹いた命もすべて許すことのできない、全世界を病的に平均化しようとする偏執的な意志の具現なのだ」(小説版『フリクリ』第3巻)鶴巻和哉「設定上、地球はすでにメディカルメカニカに真っ平らにされた不毛の惑星になっていると考えていました」(『フリクリ画コンテ集』))。おそらくそれは、榎戸作品が、「セーラー戦士」やハル子(=フラタニティ)のような、ベルクソンが言うところの「開かれた社会」の成員に対して、大きな価値を置いているからであろう(「閉じた社会の共同性が成員の個性的差異と反比例して得られるものであるのに対して、「開かれた社会」においては、類を見ない諸個性の保持こそが、そのまま当の共同性の内実である」(杉山直樹『ベルクソン 聴診する経験論』)海王みちる「流れにただ身を任せないことが人間性の証であることを、私は知っている」(『美少女戦士セーラームーンS ウラヌス・ネプチューン・ちびムーン・PLUS』「みちる、秘めた想い」)「フラタニティは(…)自身の生きる価値を他者の判断に依存しないことを人間性の前提とする」(小説版『フリクリ』第3巻)))。このように、特に初期作品において見られるユングやフロム的な解釈に対して、榎戸作品をベルクソン - ドゥルーズ的に再解釈することは可能であると思われる。例えば以下のベルクソンの主張は、『少女革命ウテナ』の考えと大きく重なるものであろう。「形而上学が実際に為したことは、(…)それは要するに、一匹の蝶がそこから姿を現わしてくる蛹について、その飛び立ってゆく蝶、姿を変えながら生きているその一匹の蝶は、今まで自分を包んでいた蛹の殻にこそ自らの存在理由とその完成された姿を見出しているのだと主張するようなものだ。それとは反対に、その外被を取り去ってみよう。蛹を目覚めさせてみよう。運動にその動性を、変化にその流動性を、時間にその持続を取り戻してみよう」(ベルクソン『思考と動くもの』)。実際、榎戸洋司はウテナの純真さについて、「トランスパーソナル」という言葉を使って説明しているため(「アニメディア 1998年2月号」)、ウィリアム・ジェームズ的な経験論、すなわち、本文におけるベルクソンや西田幾多郎の思想は、『少女革命ウテナ』ひいては榎戸作品の読解において、大いに参考になると思われる。

*26 「ベルクソンによれば、複数の持続は存在するが、それらは独自の流れでありながら一つの場面で同時的に交錯するというのである。(…)この場面とは、複数の流れがそこに参与しつづけるものであるが、それを自分の視点に回収しきることはできない一つの実在である。だからこの実在は、普遍的で非人称的なものと述べうるだろう。また特定の視点に回収されない一つのものであるかぎり、この同時性は潜在的なものでもある」(檜垣立哉『ベルクソンの哲学』)

*27 「持続においては、過去は現在と一体となり、その現在でもって絶えず――ただそこに付け加わるというだけであっても――何かしら絶対的に新しいものを創造している」(ベルクソン『思考と動くもの』)「ひとつの生が収めるのは潜勢的なものだけだ。ひとつの生は、潜勢力、特異性、出来事からなる。潜勢的と呼ばれるものは、現実性を欠いたなにかではない。そうではなく、それに固有の現実性を与える平面にそって、現勢化のプロセスにはいっていくものだ」(ドゥルーズ『狂人の二つの体制』)

*28 「持続」のうちに身を置くことが、そのまま「自由」を表すベルクソン的な自由観は、特に実存主義的な自由との対比において、かなり禅に近いものであると思われる(「実存主義者は、たいてい相対の世界で自由を解釈するが、もっとも高い意味での自由はそこにはない。自由は、〝タタター〟(如)およびその体験に関するものとしてのみ語り得る。実存主義者は、〝タタター〟の深淵をのぞき込んで身震いする。そして名状しがたい恐怖に捉われる。禅は、かれに言うであろう。「なぜ、深淵の只中に飛び込んで、そこに何があるかを見ないのか」と」(鈴木大拙『禅』))。精神を極度に緊張させ「持続」のうちに身を置くということは、いわゆる「時間」や「自我」が消えるということであり、まさに「空」に至るということではないだろうか。

*29 こうした直観能力とは、誰もが持っているものでもある。つまり、「シンギュラリティ」や『STAR DRIVER 輝きのタクト』における「第1フェーズ」、あるいは、本作においてアカリがいうところの「魔法」とは、特別な人に宿る特別な力のことではなく、誰もがそうした特別な力(特異性=単独性)を持っているのだ、という榎戸洋司からのメッセージなのである(ミズノ「あのね、ボクたち人間は、ホントはみんな魔法使いなんだよ」(『STAR DRIVER 輝きのタクト』第12話)ベスベス「これが壊れたら私たち大人になっちゃう。魔法が使えなくなっちゃうよ」うさぎ「大丈夫よ。本当に美しい夢は、大人になったって、決して壊れたりしないわ」(『美少女戦士セーラームーンSuperS』第37話))。したがって、いわゆる「持たざる者」というのは、榎戸作品においては存在しない。一見「持たざる者」と思える人というのは、実際のところは、「持たないことを(意識的にせよ無意識的にせよ)選択した者」なのである。そして、榎戸洋司が「持たざる者」と思われている人に対して主張しているのは、「あなたも本当は持っている人(=魔法使い)なのであり、そのことに気付いて」というところにある。大乗仏教的に言えば、「一切衆生悉有仏性」ということである。西田風に言えば、特別即普通、普通即特別ということである(『フリクリ』におけるニナモリなどを参照)。私たちの銀河は、「すでに輝いて」いるのだ(Twitter2013年2月27日)。「いつまでも魔法は続かない」かもしれないが(『桜蘭高校ホスト部』第21話)、私たちは、いつでも「魔法」を起こしうるのである。参考:うさぎ「ほんの少しの勇気があれば、人はきっと戦士になれる。人を想う気持ちがあれば、人は誰でもメシアになれる」(『美少女戦士セーラームーンS』第36話)ノノ「ノノリリって人はですね、特別じゃない普通の女の子なんです」(『トップをねらえ2!』第5話)「花ではないものが花をめざす姿こそが、花以上に華やかになりうるのだと思います。むしろ花の悲劇は、その真の華やかさに気付きにくいことでしょう。花が美しいのは花自体が美しいのではなく、花が美しいと思うあなたの心が美しいから。本当の花はいつだって、だからあなたの心に咲く」(榎戸洋司『少女革命ウテナ アドゥレセンス黙示録 シナリオブック』あとがき)。

*30 榎戸洋司「(完成した作品を観て、いかがでしたか?)とにかく、自分たちの観たい『スタードライバー』の映画になった、というのが、一番ですね」(『スタードライバー THE MOVIE』スペシャルインタビュー)

*31 ちなみに、榎戸洋司の脚本によれば、「鼠講谷編」における「ダムの下方」には「低木が密生して」おり、「それらの木々には鮮やかな青い花が咲いている」と描写されている(『忘却の旋律 脚本集 忘脚①』第6話「鼠講谷」)。ノヴァーリスの『青い花』を連想させる「青い花」とは、一般に、ロマン主義文学のシンボルであり、愛や永遠の象徴ともされている。そのため、おそらくこの「青い花」には、遠音とスカイブルーの関係を暗示する狙いがあったのだと思われる。

*32 なお、ドゥルーズと西田の近さについては、時間論だけではない。「記憶という装置(「出来事」の論理)と述語論理のパラドックス的な意味での結びつき、そして、内包が外延と触れる「個体」という場面の、それ自身矛盾であるような強調、これらにおいてドゥルーズと西田の議論は交錯する」(檜垣立哉「ドゥルーズと西田――<内包>的世界への接近」)。

*33 榎戸洋司の永遠観からは、ニーチェの「永遠回帰」を連想する人も多いと思われる。もっとも、榎戸作品における永遠回帰とは、ドゥルーズ的な永遠回帰であると言えよう(榎戸洋司「だがどれほど望んでも、昔そのものはけして戻ってはこない。二度目は二度目であるという事実だけで、すでに違うなにかだ」(「アニメージュ 1997年6月号」))。筆者は、あらゆる否定を否定するドゥルーズの永遠回帰に関する記述からは、西田の絶対無などを想起せずにはいられなかった(「永遠回帰の基体は、同じものではなく、異なるものであり、似ているものではなく、類似していないものであり、《一》ではなく、《多〔多様なもの〕》であり、必然性ではなく、偶然である。(…)同じもの、似ているものは、永遠回帰によって産み出された虚構である。(…)永遠回帰は、異なるものについての同じものであり、多についての一であり、似ていないものについての類似しているものである」(ドゥルーズ『差異と反復』))。

*34 『忘却の旋律』において、人形の姿となった市長の秘書らついて榎戸洋司が、「人形になった人は、人形になりたかったんじゃないですかね」と語っているように(『忘却の旋律』第2話 オーディオコメンタリー)、現代において「不変」的(≒人形的)な永遠を求めてしまうことは、多くの人に共通した願望であると思われる(例えば、本作における「破滅願望」も、その一種であろう)。それにも拘わらず、榎戸洋司が、そうしたキャラクターたちを主に敵側として配置するのは、おそらくそのような状況が「普通」となってしまっている現代社会に対して、警鐘を鳴らすような意図が込められているからであろう。なお、「持続」的(≒人間的)な時間を感じにくい現代社会の中で、「不変」的(≒人形的)な永遠の世界を望んでしまう若者を、敵としてではなく、悲しくも美しく描いた良作のアニメとして、OVA『吸血姫美夕』第2話「繰の宴」を挙げておきたい(この回について、脚本を担当した會川昇は、「22歳の仕事としてはベストワークではないかと今でも思います」と述べている(Twitter2018年5月16日))。

*35 「自由」となった人物が「過去」を〝見る〟ことに関しては、「永遠の今」の比喩表現という解釈も可能であろうが、それまでネガティブとされていた「過去」を、新たにポジティブに捉え返して(=創り変えて)いる(ニーチェ的な過去の救済)表現という解釈の方が、より一般的かもしれない(「過去に存在したものたちを救済し、いっさいの「そうであった」を「わたしはそう欲した」に創り変えること。これこそはじめて救済の名に値する」(ニーチェ『ツァラトゥストラはかく語りき』))。ちなみに、榎戸洋司自身が、『トップをねらえ2!』映像特典「DIEBUSTER TV」の中で、チコが過去を〝見る〟シーンについて独自の解釈を披露しているのだが、そこで語られていることを端的に要約してしまうと、それは、「奇跡が起こったから」というものでしかない。明らかにロジックとしては弱いのだが、その場で求められていたのは〝SF的〟な解釈であったため、そのように答えるのが限界だったようにも思われる(「物理的に存在しない」ものや、無限を見ること(直観)を描く榎戸作品は、やはり(限界を形成する)〝科学的〟な作品とは呼び難いだろう)。また、『トップをねらえ!』の原作者である岡田斗司夫は、『トップをねらえ2!』について、「SFが弱い。『トップ』の続編なのに」と述べている( 『魔法少女まどか☆マギカ』,全話通して見たら気がついた )。榎戸洋司は同じく「DIEBUSTER TV」の中で、物理的な状況よりも「チコの想い」などの方に関心があったとも語っており、榎戸洋司や監督の鶴巻和哉の中心的な関心は、岡田斗司夫などが考える〝SF的〟なことよりも、より内面的(想像力的)なこと――例えば、『STAR DRIVER 輝きのタクト』第21話において、サカナちゃんが火山灰を雪と呼んだように、ある価値(観)を、変換したり転換したりすること――にあったように思われる(鶴巻和哉「トップレスっていうのは、情報を別の情報に書き換える力なんですね。折り鶴の場合、元々の情報はお菓子の「包み紙」なんだけど、ラルクが手を加える事で、その情報が「鶴」という別の情報に変わった、とも言える。それ自体は誰でもできる事で、正確にはトップレスではないけど、折り紙もトップレスも親戚みたいな力と僕は思っている」( 鶴巻和哉が語る『トップをねらえ2!』秘話 第6回 ))。

*36 ちなみに、榎戸洋司によるストーリー構成案においてナオ太が〝見る〟のは、「どこかの惑星で戦うラハルとアトムスク」の場面であり、過去とも未来とも解釈できるものになっている(『フリクリ アーカイブス』)。

*37 ただし、ニナモリは、子供らしい子供になっただけとも言えるため、あくまで水鉄砲という玩具の「銃」を所持しているのである(「大人のふりをするのが子供なら、成長した自分はその証に子供のふりをこそしてやろうと、あの劇のときは伊達メガネをかけた。けれど、劇が終わってしばらくしてからさらに気づいた。実は〝子供のふり〟なんてわざわざしなくていい、ということに。だって自分はまだ本当に子供なんだから」(小説版『フリクリ』第3巻))。また、後述するように、「銃」を手にしたニナモリが、「惑星みどり」という自分の「星(惑星)」にいることも、彼女が「自由」になったことを示しているのである。

*38 大人の象徴である「激辛カレー」を食べた瞬間のニナモリ(小説版『フリクリ』第2巻)、間接的に自分の想いをヘッドに伝えた瞬間のサカナちゃん(『STAR DRIVER 輝きのタクト』第8話)、死んだ母親との疑似的な再会を果たした瞬間のハルヒ(『桜蘭高校ホスト部』第13話)と鏡花(映画『文豪ストレイドッグス DEAD APPLE』)など。また、『少女革命ウテナ アドゥレセンス黙示録』における貯水タンクや『忘却の旋律』の「鼠講谷編」におけるダムなどのように、それまで登場人物が溜め込んでいたものの象徴が壊されることによって、涙のメタファーである水が流れ出し、登場人物が素直になったことを間接的に示すという表現も見られる(ウテナ「夕べ、あれから部屋に帰って、一人になってからも、少し気持ちが楽になってるのに気づいてさ。それがなんか意外で、お互いの悩みを話しあったり、困ったとき助けあったりとか、案外、ボクに足りなかったのは、そんな単純なことだったのかなって、昨日は素直に思ってさ」(『少女革命ウテナ アドゥレセンス黙示録』))。

*39 このハナにとってのダイチのように、「自分だけの世界」(『美少女戦士セーラームーンS』第21話)=「深い水底」(「青い宝石の君」)に、「本物の侵入者が現れ」る(『桜蘭高校ホスト部』第5話)といった表現は榎戸作品ではよく見られるものであり、例えば、『STAR DRIVER 輝きのタクト』におけるマリノにとってのタクトが当てはまるだろう(五十嵐卓哉「「タクトが好きだ」というミズノの告白に、マリノは驚きます。なぜなら、彼女にとってこの世界は、〝ふたり〟と〝それ以外〟だったからです」(『STAR DRIVER 輝きのタクト OFFICIAL COMPLETE GUIDE』))。特に、榎戸 - 五十嵐作品における主人公とは、「孤独という名の海に光をもたら」す(『桜蘭高校ホスト部』第6話)ような存在であると言えるのではないだろうか。なお、榎戸作品をサルトル的に解釈した場合には、このような「出会い方」にはならないと思われる。「サルトルにおける他者との出会いは、私の自由を脅かすものであり、それは、他の自由のまなざしの下での私の自由の減退と等価である」(レヴィナス『全体性と無限』)。

*40 このことは、『STAR DRIVER 輝きのタクト』第19話においてタクトが、ワコの誕生日プレゼントに「懐中時計」を渡したことや、『忘却の旋律』においてボッカにとっての忘却の旋律の姿が、次第に小夜子の姿となっていったことを思い出させる。ちなみに、ニーチェ - ドゥルーズ的に言えば、『忘却の旋律』におけるボッカ、小夜子、黒船の三人は、それぞれディオニュソス、アリアドネ、テセウスを象徴していると考えることができるだろう(「『ニーチェと哲学』では、「生を肯定する」という倫理、〈肯定を肯定せよ〉を、本来〈肯定的なものしか存在しない〉という存在論の採用とイコールにしようとしている。そのためにドゥルーズは、結婚というメタファーに頼るのである。(…)それは、「ディオニュソスとアリアドネ」という神のカップルの、互いに肯定しあうことの極まりとしての結婚であり、これこそ永劫回帰の真理であるとされるのである。そして、子供が生まれる。ディオニュソスとアリアドネの子供こそが、ニーチェ的「超人」であるとされる」(千葉雅也『動きすぎてはいけない』)榎戸洋司「古今東西の物語の最後は、結婚して結ばれて終わりっていうのが多いんですよ。それが「物語」の基本なのに、いまのアニメにはそれがない。逆に云うと、いまのアニメの大半は、つまり「物語」ではないんです。それは良いとか悪いではなくて、もっと別のコンテンツなんだろうという事なんです」(『忘却の旋律 脚本集 忘脚③』))。

*41 2クール目スタート記念 五十嵐卓哉×榎戸洋司 ロングインタビュー

*42 「私は空間と時間とにぞくしているのであり、私の身体はそれらに貼りつき、それらを包摂している。そしてこの包摂の広さが私の実存の広さの尺度となる」(メルロ=ポンティ『知覚の現象学』)

*43 参考:渚カヲル「帰る家、ホームがあるという事実は、幸せにつながる」(『新世紀エヴァンゲリオン』第24話)ペルル「お前〔=永遠の意味を誤解するバディヤーヌ〕が作る世界なんかじゃ、誰も幸せにはなれない! 僕は子供たちが、家族や友達と一緒に大きくなっていける場所を守っていきたいんだ!」(『劇場版 美少女戦士セーラームーンSuperS』)「家族がそろう食事の時間はなにか特別な意味があるらしい」(小説版『フリクリ』第1巻)功刀「どうしたら先生みたいになれるんです?」六道「簡単だよ。君も一緒に飯でも食えばいい。そうすりゃわかる」(『ラーゼフォン』第20話)ミサト「楽しいでしょ? こうして他の人と食事するの」(『新世紀エヴァンゲリオン』第2話)。

*44 榎戸洋司は、『少女革命ウテナ アドゥレセンス黙示録』におけるウテナ・カーのアイデアを初めて聞かされた際、瞬間的に人竜一体(主客合一)を連想したのではないだろうか。そして、映像的な面白さだけでなく、意味的にも理屈を付けられることを瞬時に直観したのではないだろうか。だからすぐに、「なるほどそうだね」と言えたのではないだろうか。

*45 西田哲学における「絶対矛盾的自己同一」を念頭に置いている(「西田哲学においては、直観とは単にノエマ的に主客合一というような意味ではなく、ノエシス的に一つのものが直に他となる、一が自己自身の内から他に移り行くということが、真の意味での直観と考えられるのである。すなわち直観においては、ノエマ的に一切が一であるというのではなく、ノエシス的に一が一切である、一即多〔絶対矛盾的自己同一〕と考えられるのである。換言すれば、ノエマ的には絶対の断絶であるとともに、ノエシス的には直接の結合と考えられなければならない」(石塚松司「西田哲学の人生観」))。うさぎ「あなたの苦しみは、私の苦しみよ」(『美少女戦士セーラームーンSuperS』第36話)。

*46 『忘却の旋律』第14話においてエランヴィタールが、本作の第23話においてエーリアルが、それぞれボッカやダイチの潜在意識の中に登場するのも、彼らが、ボッカやダイチと不可分一体の存在だからなのである。

*47 「ウラヌスたちのヘリコプター。シナリオでは「天王丸」と称されていた」(「美少女戦士セーラームーンS Blu-ray COLLECTION VOL.1 エピソードガイド」)

*48 これについては、『爬虫類戦記』においてレスターンが、「徽章」を輝かせ「戦士」となって「翼竜」を操ることを、その原型として見ることができるだろう。また、『STAR DRIVER 輝きのタクト』において「敵」として設定されているヘッドとは、こうした不可分一体のものを「分離」しようとする存在として描かれている。もちろんこのことは、サカナちゃんの「魚の惑星の物語」において、サムが王様の「船」を譲り受けたことに呼応している。すなわち、サム(≒ヘッド)は、最初から一艘の「ボート」を所持しており、その意味において元々「王」であったにも拘わらず、他人の「船」を望んでしまったために自分の「船(ボート)」(=「持続」)を捨てることになり、少女にとっての王子様でもなくなってしまったのである(このことは、世界(自然)を機械論的に支配(管理)しようとする流れが強くなり、「持続」的な時間を感じづらくなった現代社会を暗示しているとも言え、例えば、「シルシ」(=「持続」)を失った(と思い込んでいる)綺羅星十字団の一部のメンバーは、電気柩という人工的に作られた機械装置に頼らざるを得ない状態となっている)。なお、こうした考えが、榎戸作品における「敵」として設定されているのは、『少女革命ウテナ』の鳳暁生が、ウテナからディオスの剣を「分離」させ、それを使って扉を開けようとしたことが示唆すように、『STAR DRIVER 輝きのタクト』に限ったものではない。例えば、榎戸洋司は、「最初から倫理的なところで自由と責任は一体になっているんですよ。でも、現在はそれを意識的に分離させようという、人工的な働きがあるんですよ。結婚というのは、ある意味で自由と責任がセットになっていて、長年人類が築いてきた様式みたいなところがあるんだけど、美少女ラブコメやハーレムものというのは、責任を持つことなく自由と快楽だけが楽しめるという……ちょっと現実とはかけ離れた世界なんですよね」と語っており(『「戦時下」のおたく』)、自らの剣を使おうとしない鳳暁生の態度からは、自らの責任を回避(=「分離」)しようとする意志が感じられるだろう(なお、後述する「決断」という言葉を使うなら、責任を回避し続ける鳳暁生という存在は、まさに「決断」を回避し続けている、「自由」になれない者のことであると言えるだろう(「もしもこの世に悪魔がいるとするならば、それは神に叛逆した決断を下したものを指すのではなく、まさに、永遠の昔から決断をなさなかったものをさすということができる」(ブーバー『我と汝』)))。

*49 『忘却の旋律』において「アイバーマシン」を所持することが、「アイバーマシン」に〝名前を与えること〟であったように(第2話)、本文における対象との一体化を意味する「~を持つ」や「~を所持する」ということは、その対象に(新たな)名を付ける(=命名する)ことでもあると言えるだろう(「事物はそれを生みだした作者の意図や時代状況や文化的背景といった歴史の具体的な文脈から転げ落ちるときにはじめて新しい意味を語りはじめる。同様に人名もまた、そのつど〈いま〉と〈ここ〉を設定することによって、それが名指している人物と彼が生きている歴史的世界の連続性を中断して、そこに新しい意味の地平を創出する。命名の〈いま〉もまた等質的で連続的な時間のうちに位置づけられるような点ではなく、それを中心として時間の地平が過去と未来へと無限に広がっていくような〈いま〉である。ローゼンツヴァイクはこうした〈いま〉を「時機」と呼んだが、ベンヤミンはのちにこれを「認識が可能になる〈いま〉」とか、「現在時」と呼ぶようになる」(村岡晋一『名前の哲学』))。

*50 前述の通り、榎戸作品における「星」という概念は、ある種「星」との一体化を表しているわけだが、それはこの『トップをねらえ2!』第5話の描写からもわかるように、自ら積極的に「死」を選び取り、「星になろう」とすることを意味するものではない(なお、『STAR DRIVER 輝きのタクト』においてこうしたノノの行動は、「死」をも恐れず第3フェーズの力(強すぎるリビドー)に酔いしれていたバニシングエージのマドカ及び第25話において自己犠牲的「選択」をしようとしたスガタを止めた、タクトによって表現されていたと言えるだろう)。つまり、基本的に榎戸作品は「自由」になることを推奨しているわけだが、だからといって、常に「自由」な状態であることを自覚し続けようなどといった、極端な主張をしているわけでもないのである(常に自覚的な「選択」をしていたら、まともに生活を送れないのと同じことである。結局は、バランスの問題になるだろう(榎戸洋司「〔『STAR DRIVER 輝きのタクト』におけるリビドーとは〕青春のエネルギー、日本語ならば『青春力』ですかね。銀河美少年になったスタードライバーが名のるのもリビドーゆえ、ですね。ただ、このリビドーが強すぎるのも問題で、結局そのバランスを巡る物語になると思います」(「ニュータイプ 2011年3月号」)榎戸洋司「「自分の死を自覚する」というテーマは簡単に答えが出せるものじゃない」(「ニュータイプ 2017年3月号」))。ベルクソンが言うように、「自由な行為は稀なもの」であろう(『意識に直接与えられているものについての試論』)。

*51 当然こうしたことを描くのは、大切なことであろう。しかし同時にそれは、物語を描く上で、あまりに当たり前のことではないだろうか。榎戸作品では、「選択」や「決断」が注目され過ぎているように思われる(もちろんアニメとして、見ていて「気持ちがいいから」という理由で、「選択」や「決断」の場面を評価することはできるだろう。あるいは、榎戸作品は、当たり前のことを丁寧に描いているから素晴らしいのだ、と言うことならできるかもしれない)。おそらくその原因は、榎戸洋司の提示する一元論的な考えが、多くの人に共有されていない(信じられていない)からではないだろうか。例えば、ダイチが「銃(ライブラスター)」を撃つシーンを見ると、多くの人は、ダイチと「銃」を主従関係(ダイチ=使う側、銃=使われる側)のように分けて考えてしまうだろう。それは近代人として、ある種正しい(仕方ない)のかもしれないが、不可分一体として提示したものが、分割して(対象化して)捉えられてしまうのである(残念なことに、これは榎戸作品における「敵」の思考法と同種のものである)。しかし、本文でも書いたように、榎戸作品において「自由」になるとは、ある種の不可能性=矛盾(無限)を自分自身に内在させることであると言えるため、分割することによって矛盾を消散させてしまうと、それはもはや「自由」でなくなってしまうのである。つまり、「自由」な存在とは、厳密に言えば、選ぶと同時に選ばれてもいる存在であるのだが、そうした(芸術や文学の分野においてはお馴染みの)考えは、広く共有されていないため、何か「選択」や「決断」が特別なものに感じられてしまい、過度に注目を集める要因となってしまったのではないだろうか(加えて、おそらく榎戸洋司は、自身の一元論的な考えを現代の子供にも伝わるように、無理矢理二元論的に語ろうとしているのだろうが、そうしたことで生じた「選ぶこと」を過度に強調する彼自身の発言も、大きな要因のひとつであると思われる)。「〈なんじ〉はわたしと対立している。しかし、もしわたしが〈なんじ〉とまじわりたければ、〈なんじ〉に向って自分から積極的に一歩を踏み出さなければならない。だから「まじわり」とは「選ばれること」と同時に「選ぶこと」を意味するのである」(ブーバー『我と汝』)「企投は、本質的に被投的な企投なのである。企投の働きのなかで投げる働きを行っているものは、人間ではなく、むしろ、存在そのものである」(ハイデッガー『「ヒューマニズム」について』)。ちなみに、榎戸洋司が脚本を務めた『のだめカンタービレ 巴里編』第9話における千秋の台詞には、原作にはない「人生」という単語が付け加わっている。「まったくこいつ〔=のだめ〕は……なんだかんだいって、結局いつも〝人生を〟楽しんでるよな」。

*52 なお、榎戸作品における「傷」には、「絆(を形成する)」(=飼いならす、アプリボワゼ)の象徴としての側面もある(榎戸洋司「〝傷〟を与えあうことは、人と人とのふれあいの基本的な形だ。(…)傷には傷の心地好さがあるのさ」(「アニメージュ 1997年3月号」))。おそらく榎戸洋司は、人間関係が希薄化していると言われる現代だからこそ、改めて「傷」を与え合えるような、濃い(深い)関係の重要性を強調するのだろう(「人間とはさまざまな関係がひとつに合わさる結び目でしかない。それなのに私をつないでいるもろもろの絆は、もはや大して価値のないものになってしまっている」(サン=テグジュペリ『戦う操縦士』))。「傷」を与えるということも、ある種「毒」と同じように、贈与の持つひとつの側面と言えるのかもしれない。ちなみに、「一般に「飼いならす〔=アプリボワゼ〕」とは、人間が動物に対して行なうことで、飼いならすものが上位にあり、飼いならされるものが下位にある。しかし、この作品〔=『星の王子さま』〕では、サン=テグジュペリはそうした上下関係や主従関係を捨象して「飼いならす」という語を用いている。この作品では、飼いならすことは同時に飼いならされることであり、飼いならす者は同時に飼いならされる者、飼いならされる者は同時に飼いならす者である。つまり、飼いならすということは、対等の関係の2つの存在のあいだで、双方向になされるのである」(木谷吉克「「飼いならす」から読み解く『小さな王子さま』」)。榎戸洋司「全25話を通して最後には「タクトーッ!」って呼び捨てにしてくれる女の子との関係を作る。「青春を謳歌する」っていうのは、そういう「関係性を築く」ってことだったのかな」(「Star Driver Visual Materials Charcters&Mechanics III」)。

*53 『忘却の旋律』第24話において、「自分の時計」を持たないピーたちは、いわば完全に習慣化された客観的な「時間」の世界に縛られており、ソロという支配者が作った「法」をまるで神の言葉であるかのように神聖視し、「法」に従うことを正義と信じて疑わず、自発的に服従しているのである(榎戸洋司「基本的にみんな、洗脳されてるっていう意識はないと思うんですよ。みんなが常識だと思ってることが、実はすでに支配の前提になってる、ということに気付いてない」(『忘却の旋律』第1話 オーディオコメンタリー)ヨウスイ「いまどきは人間だって、みんなダムガは刻まれている」(『忘却の旋律』第18話))。おそらく多くの人にとっては、(少なくとも現象界においては)榎戸作品が訴えているような「自由」になることよりも、ピーたちのように、習慣化された何かに心地よく従属することを求めている、というのが実態であろう(「生命ある物質は環境をうまく利用するための方策として、まずは受動的にその環境に適応するという手段しか持ち合わせていない」(ベルクソン『創造的進化』)「人は反復の中から「差異を抜き取る」ことで生きている。反復は毎回が新しく、差異を伴っている。しかし、人は新しさに毎度毎度直面していては生きていけない。「それ」が続いていくという期待の中でこそ、人は生きていける。それゆえ習慣という原理が求められる。習慣の生成を「受動的総合」と呼ぶドゥルーズは、「受動的総合という至福」が存在するのだ、とすら述べる。人間は、この「至福」の中にたたずむことを望む」(國分功一郎『ドゥルーズの哲学原理』))。「支配とは坐ることである。王座に、大官の椅子に、議会の大臣席に、大臣の安楽椅子に、そして司教座に坐ることだ」(オルテガ『大衆の反逆』)〔なお、大乗仏教風に言えば、自由とは、「空」の座に坐ることであろう〕。

*54 榎戸洋司もよく、「選択次第で世界は如何様にも変わる」という類のことを言っている(榎戸洋司「選択することで夢が現実になるのがエンタングル・リンク中の超空間世界。けれど、それって、僕らが生きてるこの世界もそうですよね」(「ニュータイプ 2014年10月号」)龍弦「世界は、残酷で苦しみに満ちている。だが、見る窓によって風景は異なる。視点を変えれば、その苦しみから逃れられるかもしれない」(『少年王』))。この聞き慣れた言葉自体は、間違っていないだろう。しかし、その正しい言葉には、ほとんど内容がないようにも思われる。というのも、結局どうしたらそのような世界が変わるほどの重大な「選択」をできるようになれるのかが、まるでわからないままであるからだ(「問題なのは一度固めた決意を行動に移すことができるのかどうかなのではなく、どのようにして決意が私の中に生じるかなのである」(シュタイナー『自由の哲学』))。大乗仏教的に言えば、そもそも「選択」する瞬間においても、自己や世界は変容し続けているため(唯物論的な立場に立ったとしても、脳の中は常に活動を続けているため)、能動的に変わるということ以前に、実は常にすでに受動的に変わり続けているのであり、いわゆる「空」に至るには、まずはそのことに気付くことであろう(「言葉はあまりに拙い」のである)。「物質世界において、過去はまさにその現在のうちに与えられているのである。しかし、多かれ少なかれ自由に進展するような存在[生命体]は、各瞬間において、何か新たなものを創り出している」(ベルクソン『物質と記憶』)「ある状態から別の状態に移行することと、ある一つの状態に留まり続けることとのあいだに、本質的差異はない」(ベルクソン『創造的進化』)。

*55 禅的に言えば、ボッカにとっての忘却の旋律とは、「十牛図」における牛のような存在であり、忘却の旋律の姿が消えたということは、いわばボッカが、「忘牛存人」の境位に達したということを表していると考えられるのである(「牛で象徴されるような「本来の自己」なるものは、本当の本来の自己ではないということです。本当の自己は、私たち自身なのですから、イメージで思い浮かべられるようなものではないわけですね。何かイメージで示されてくるものは、やはり自分と自分とが分裂しているそこに現れてきたものです。つまり、本当の自分でない自分に現れてきたものですから、本当の自分を牛のイメージで象徴するということ自身、途中では止むを得ないことですが、本当は消えなければならないわけです。〔これは、榎戸洋司が言う「アニメ」にも当てはまるだろう。「アニメや小説といった、大人になるための物語は、一生ハマっているものではないというか、オモチャと同じで、要らなくなるために必要なもの、というのがあると思うんですよ。卒業するために必要なものというか」(『「戦時下」のおたく』)。また、ベルクソン風に言えば、「「無い」は無い」ということ、つまり、忘却の旋律が小夜子に「置き換えられた」ということであろう〕(……)第七〔=忘牛存人〕で消えているのは、あくまで人牛一体の徹底として、人のなかへと牛が消えたという趣旨と受け取るのがいいと思います」(上田閑照『十牛図を歩む―真の自己への道』))。『忘却の旋律』とは、このように、理想(- 虚構)と現実とのある種の「一致」を目指すことを強調した作品であるのだが、そうした榎戸洋司の意図とは関係なく、現実の優位性(理想よりも現実、虚構という幻想を否定すること)を強調した作品なのだと解釈する人は数多くいるようである。もちろん解釈自体は自由であるが、榎戸洋司のコアなファンの間でさえ、そのような解釈が通説としてまかり通っている現状に対しては、非常に残念に思うところである。

*56 榎戸洋司が、「自分が選ばれたということは、選んだ誰かがいるということなんですよ。つまり、自分を選んでくれた誰かに自分の主体を預けてるっていうことなんですよね。選ばれたことに喜びを感じた瞬間から、選んだ相手に自分の運命を握られている、という絶対的な原理があるんです。だから、選ばれたらそれを引き受けるけれども、それは選ばれたから無条件に引き受けるんじゃなくて、選ばれたあと引き受けるかどうかという判断を、自分が選択してるんですよ。それは当たり前のことなんだけど、そこを意識してるかしてないかっていうのは、結構大きな差じゃないかな、と思ったりしているんです」というニーチェの「運命愛」とも通底する考えを語るのも(『「戦時下」のおたく』)、まさに「選択」に至るまでの「過程」の重要性を強調したいからであろう(ヴォルドルフォ「何が無駄か、そうでないかは、結局、自分自身で決めることなんだ」(『爬虫類戦記』)スガタ「与えられた役をやるかどうかは、結局、自分で決めるんだ」(『STAR DRIVER 輝きのタクト』第24話))。「エピキュロスはこういうことを言っています。「人間が物質原子の運動である運命の必然に支配せられるということは、不愉快なことである。しかし必然に支配されるということは必然ではない」と。ここにいう、必然に支配されるということは必然でないというのは、必然に支配されることは偶然であるから、われわれがみずから進んで自主的に必然に従うということになれば、必然に支配されながら必然に支配されないということになるはずです。これは自由にほかならない。(…)ニイチェの運命愛(amor fati)というものも、今申したエピキュロスの考えに一致するところがあるものといっていいでありましょう。運命に対する愛である以上は、決して単にやむをえず運命に従うのではない。自主的にみずから進んで運命の必然というものを、自分みずからの意志により自由に選びとり、みずから進んで必然に転化するということにおいて、運命への愛は成立するわけであります」(田辺元「哲学の根本問題」)。

*57 例えば、拙文 映画『文豪ストレイドッグス DEAD APPLE』を読む における「能動的な選択へと至る」ことは、本文における「「自由」になる」ことを指している(敦に賭けた太宰の「選択」からは、『少年王』における龍弦の「愚かな賭け」(神的な遊び)が思い出されるだろう)。ちなみに、そこでも書いたように、「傷」とは「過去」を象徴している。だから例えば、「青い宝石の君」における「傷を見せて」という歌詞は、「傷=過去を見せて」、すなわち、「過去(秘密)を共有しよう(=普通じゃない特別な関係になろう)」という意味だと考えられるのである(『少女革命ウテナ アドゥレセンス黙示録』では、まさにウテナが、アンシーの「傷=秘密」を見る(共有する)ことで、二人が特別な関係になるという表現がされていた(「これが、薔薇の花嫁の秘密だから」))。なお、筆者は、そこではドイツの思想家ヴァルター・ベンヤミンを多く引用している(「ベンヤミン自身が「静止状態の弁証法」として語る歴史的時間そのものの俯瞰とその宙づり、そこでの時間の「結晶化」というテーマは、ドゥルーズの時間論とも、西田的な「永遠の今」とも深く結びつき、時間や歴史性の議論としても多くの示唆を与えうるものである」(檜垣立哉『瞬間と永遠――ジル・ドゥルーズの時間論』))。また、拙文 『少女革命ウテナ』第39話のバーベキューと『桜蘭高校ホスト部』第14話の薔薇について における「「極道」となる」ことも、本文における「「自由」になる」ことを指している。ちなみに、そこで書かれている、「実際のところは、「代用品」であることが「本物」なのだ」というのは、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破』のラストをイメージするとわかりやすいだろう(「綾波は綾波しかいない!」)。すなわち、シンジにとって二代目の綾波は、「代用品」(コピー)であることを越えて、「本物」(オリジナル)であるということである(榎戸洋司「僕としてはシンジといろんな戦いや出会いを繰り返したレイのまま、最後まで行ってほしかったんですね。だけど『破』のもとのシナリオでは、やはり二番目のレイは、TVシリーズと同じように自爆していたんです。で、合宿三日目の朝に、「ラストは二番目のレイをシンジが助けるって展開はどうかな」とふと思いついて、「これはものすごくいけるぞ!」と、ひとりで激しく盛り上がりました」(『ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 全記録全集』))。これまで『美少女戦士セーラームーンSuperS』のアマゾントリオや『少年王』の変禽・フラットリー、『忘却の旋律』のアイバーマシン(ユニコーン・シリーズ)などの、住まいとしての「言葉」を得て、自ら環境(世界)と関わることのできる存在を、あくまでひとりの「人間」として描き続けてきた榎戸洋司が、二代目の綾波のこともひとりの「人間」として描こうとしたのは、当然のことであるように思われる(ダイチ「ハナも人間だよ」(『キャプテン・アース』第6話))。また、榎戸洋司にとって「人間」とは、常に恋愛しうる存在である(これについては、ある意味「死」を選んで「龍の歯医者」となってもなお恋をした、『龍の歯医者』における柴名が参考になるかもしれない)。そのため、「人間」である綾波が、シンジに対して恋愛感情のようなものを持ったのも、当然の流れであると言えるだろう(ちなみに、榎戸洋司にとって恋愛という偶然性の存在しない世界では、社会は成り立たず、「人間」は存在しないものとされている(「誰もが恋愛しないような世界だと、たぶん、モンスターは発生しないだろうな」(『忘却の旋律』第11話 オーディオコメンタリー))。このことは、西田幾多郎が、秩序ある社会の中でこそ、「永遠の今」に触れることが可能であると述べていることに対応していると言えるだろう(「作られたものから作るものへとして、我々がポイエシス的である、歴史的身体的であると云ふことは、我々の社会が本能的ではなく、既に法律的であると云ふことでなければならない。ポイエシスといふことが可能なるのは、法律的に構成せられた世界に於てでなければならない」(『哲学論文集第二・哲学論文集第三』))。つまり、『忘却の旋律』においてモンスターとは、恋愛をしたりする「人間」が存在する限り消滅しないのであり、本当のところは「敵」ではない。おそらく私たちが考えなければならないのは、私たちは、どのようなモンスターとの「共存」を目指すのか、ということであろう)。

*58 なお、こうした「過去」とのつながりを強調する態度に対しては、必ず現状肯定的(追認的)だと非難する声が上がるが、もちろん「自由」になるとは、現状を単に肯定することではない。例えば、現状のシステムを変えるにしても、現状そうなっているという経緯を(できる限り)理解しようとするのは当然の態度であろう。それは、「過去」の人たちの想いなどを尊重することであり(尊重=賛同ではない)、常識的な意味において、時間の流れを大切にする、という程度のことである(そもそも「現状肯定的」であるのは民主社会においては当然のことであり、それ自体が問題であるようには思われない。それよりも、現状肯定的な側面を持たないような、傲慢で無責任な変革の方が、よほど問題ではないだろうか)。ユーリ「過去に囚われてるんじゃない。未来を見据えるため、しっかりと過去のデータを利用する。人は歴史からこそ賢く未来を学ぶべきなんだから」(『カセットガール』)。「ある意味で、われわれが特定の時代に属すると見なすものはすべて、すでに一つ前の時代に存在していたのである」(ドゥルーズ=ガタリ『千のプラトー』)。

*59 絶賛放送中の「STAR DRIVER 輝きのタクト」、五十嵐卓哉監督とシリーズ構成・脚本の榎戸洋司氏にインタビュー

*60 『忘却の旋律』第5話におけるボッカの葛藤が示すように、現実において理想(≒美しい夢)を求め続けることは難しい(「自分で決めて選んだはずなのに、それをやり続けること、ただやり続けることが、けっこうきついな。きついです」(『忘却の旋律』第5話))。それでも榎戸洋司はひとりの大人として、子供たちに向けて、理想とも思えるような「自由」になること――『シン・エヴァンゲリオン』風に言うなら、与えられた希望という病にすがるのではなく、自らが新たな希望そのものになること――を、その現実的な困難さを示した上で、それでもなお愛すべき価値あることとして、提示し続けているのである(「理想という病を愛す」)。ちびうさ「人生山あり谷ありだから、夢を叶えるのは難しい」うさぎ「でも、夢を持ち続けることの方が、もっともっと難しい。諦めないで、あなたの美しい夢を」(『美少女戦士セーラームーンSuperS』第8話「それでもなお夢見る君に」(シナリオ段階における仮題))。

事実というものは存在しない。 存在するのは解釈だけである。(ニーチェ『権力への意志』)