『少女革命ウテナ』第39話のバーベキューと『桜蘭高校ホスト部』第14話の薔薇について

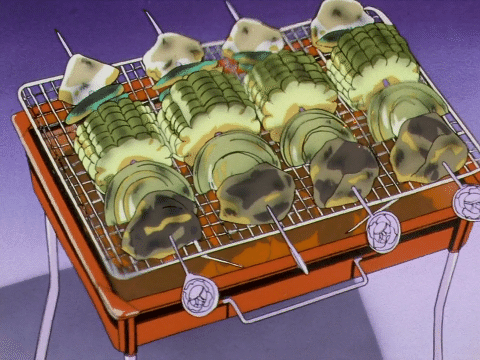

『少女革命ウテナ』第39話では、生徒会メンバー5人が、バーベキューをしている姿が描かれる。しかしこのとき、なぜかバーベキューの串の数は4本しかない。1本足りないのだ。一体誰の分の串がないのだろうか。

〇生徒会会議室・夕刻

テーブルの上に、五つの一輪ざしが並んでいる。

それぞれに、赤、青、オレンジ、黄、緑の薔薇がさしてある。

西園寺の声「――革命という名の、決闘か」

一堂にそろう冬芽、幹、樹璃、七実、そして西園寺。

まず、榎戸洋司による脚本を見てみると、第39話において登場するのは、バーベキュー(4本の串)ではなく、生徒会メンバーそれぞれを象徴する5本の「薔薇」であることが確認できる。(一輪ざしではないのだが、似たようなモチーフが第38話において登場している。これも脚本には見られないものであるため、もしかしたら第39話で使わなくなったために第38話へ流用されたのかもしれない)

ところで、第39話(最終話)における「薔薇」といえば、ラストの「この薔薇があなたに届きますように」が連想される。もしも榎戸洋司による脚本通りに、5本の「薔薇」が本編の冒頭で描かれていたとしたら、私たちは、わかりやすく「この薔薇があなたに届きますように」における「この薔薇」のことを、主人公・ウテナの「白い薔薇」だけでなく、他の5人の生徒会メンバーも含めたデュエリスト全員のメタファーとして捉えることになっていただろう。

つまり、脚本の榎戸洋司は、最後まで5人の生徒会メンバー全員を、デュエリストとして描こうとしていたのである。例えば、七実は、第37話においてデュエリストの姿から普通の制服の姿に着替えて、「もう、あんなことやってらんないわよ。馬鹿馬鹿しい」と言っており、この回(第39話)においても、「こんなこと、早く忘れた方がいい」と口では言っている。しかし、榎戸洋司は、実際には七実がデュエリストであることは、辞められない(少なくとも忘れられない)と考えていたと思われるのである(七実の台詞の後に幹が、「忘れてしまえるものかな?」と言うのが示唆的である)。また、第37話において七実が、ウテナに対しておせっかいをやいて忠告しているのも、七実がまだ、「馬鹿」な部分を持っている(=デュエリストである)証だと考えることができるだろう(七実「あんたは、おせっかいすぎるのよ。馬鹿なのよ」ウテナ「君だって、おせっかいでボクに忠告してくれてるんだろ。(……)知らなかったのか? ボクは馬鹿なんだよ」(『少女革命ウテナ』第37話)) (*1) 。

*1 筆者は、七実が制服に着替えたことを、「七実がデュエリストから解放されたことの象徴」とする解釈の立場をとらない。というのも、そのシーンを榎戸洋司による脚本という観点から読んだ場合、七実が制服を着ているのは、その回(第37話)において、ウテナが女の子の恰好をしていた(=葛藤していた)ことの反復表現、すなわち「七実の葛藤」を表したものとして解釈するのが、最も自然な(素直な)読みだと思われるからだ。つまり、その(バドミントンの)シーンにおいて、幹と樹璃という他の生徒会メンバーが悩んでいるのと同様、「七実も本当は悩んでいる」ということを示したかったと思われるからである(ゆえに七実は、ウテナに対しておせっかいをやくのだろう)。このように、生徒会メンバーをある種〝平等に〟描こうとする態度は、非常に榎戸洋司らしい態度であると思われ、かなり妥当な解釈ではないだろうか。

ところが、実際に私たちが見るフィルムに映っているのは、わかりやすく5人のデュエリストを象徴した5本の「薔薇」ではなく、4本の「薔薇の付いた剣(串)」なのである。誰かが、デュエリストから外されているのだ。

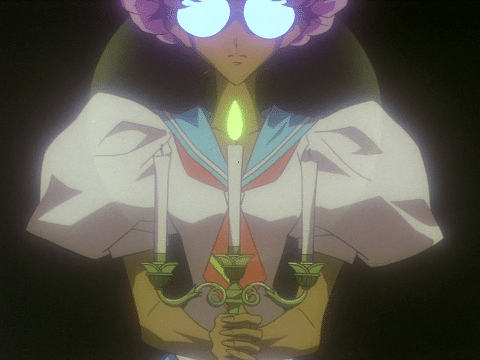

なお、そもそも4本の串には何の意味もないと考える人もいるだろうが、筆者は、例えば榎戸洋司が第30話の脚本において、ウテナによる暁生への(白か黒か決められない)揺れ動く気持ちを、「五目並べ」で表現していた部分を (*2) 、その回の絵コンテを担当した風山十五が、見事に「ロウソクの火」に変換してビジュアルで表現したように、この回(第39話)の絵コンテを担当した細田守(橋本カツヨ)も、榎戸洋司の脚本の意図を理解した上で、それでも4本の串を描いたのだと考えている。

*2 アンシーも近くにいる。

チュチュと二人、ノートで五目並べをしている。

(『少女革命ウテナ 脚本集(下)』第30話「裸足の少女」)

ちなみに、細田が絵コンテを担当した第33話では、白か黒か決められなかったウテナの気持ち(=盤面)は、ほぼ真っ黒な状態に堕ちてしまうことになる。

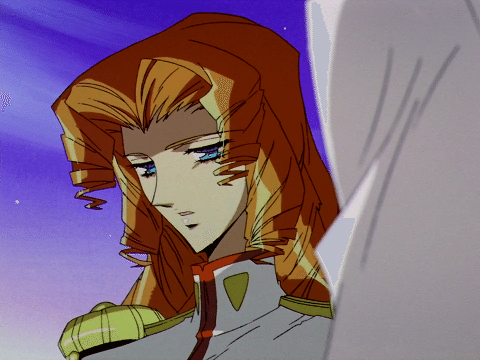

さて、デュエリストから外された足りない串は、「薔薇」を象徴する指輪(=「薔薇の刻印」)を実際に外している、七実の分だと解釈することはできるだろう(実際にそのように解釈する人は多いと思われる)。しかしそのことは、細田が七実のことを考え、七実のために、七実だけをデュエリストから外すという、脚本からの大きな変更をしたことを意味するのではないだろうか(バーベキューというアイデアに関しては、細田が出自ではないという可能性も大いに考えられるだろうが、確信犯的に串の数を4本にした人物がいるとすれば、それは、細田以外に考えられないのではないだろうか)。筆者には、細田がそんなことをするとは思えない。そんなことをする理由が見当たらない。細田が脚本からの変更をするとすれば、それは、樹璃のためであろう。

風山十五「橋本さんが「樹璃は俺だ」というように僕は「西園寺が好きだ」という感じですね」

細田守「比喩じゃなく髪の毛がゴボウのように簡単に抜けていって、あんまり醜いから、風呂場で全部剃って、あとはずっと帽子をかぶらざるを得なかった。幾原さんは「俺のせいじゃないよ。これウテナのせいじゃないよなあ」って言ってたけど(笑)。『ウテナ』で一番最初にやった七話に出てくる有栖川樹璃ってキャラクターを、まるで自分の分身であるかのように思い入れしてやったんですね。というか、そこまで思い入れしてやらないと、コンテマン同士の戦いに敗れてしまう。勝つには、なりふり構っていられなかったんです。一生帽子を脱げないと考えるとその後の人生に絶望したんですが、それでも目の前のコンテ勝負に負けるわけにはいかなかった」

おそらく細田は、樹璃にはもう、デュエリストでいてほしくなかったのではないだろうか。そこで細田は、「私も、いつのまにか忘れてしまってる」という樹璃の台詞を、樹璃自身と深く結び付けて解釈し(=枝織という「奇跡の力」を忘れてしまった? (*3) )、樹璃の剣(=串)がなくなったことにした (*4)、すなわち、まるで第29話において瑠果がやったように、樹璃(=自分)をデュエリストから解放しようとしたのではないだろうか(樹璃の台詞の後に串がアップで映ることも、忘れられた串が、樹璃の分であることを窺わせる。また、これは単なる深読みかもしれないが、薔薇の取っ手が画面に映らない串が1本だけ見られ、この串が、「薔薇の刻印」を外している七実の分を表しているのではないだろうか)。

細田は、自身で元の脚本を変えたとされる第29話において、すでにオレンジの「薔薇」及びペンダント(=枝織)を外した樹璃の姿を描いているため、再びオレンジの「薔薇」を画面に出すことは、(細田の考える)本来の樹璃の気持ちに反してる、と思ったのかもしれない。

*3 例えば、『少女革命ウテナ』第7話及び第17話では、シャワーを浴びる樹璃のカットがあり、それらを、「樹璃が枝織のことを何とかして忘れようとしている(が忘れられない)」ことを表現しているものとして見ることができる。そして、第29話の「雨」によって、「(少なくともひとまずは)忘れることができた」と解釈することができるだろう。参考:榎戸洋司「セクシャルな表現に関しては文法があって、例えばシャワーを浴びている表現は何かを忘れる表現だったり、一緒にお風呂に入るのは親和性を高めるとか、そういう表現として使われる」(『忘却の旋律 脚本集 忘脚③』)橋本カツヨ「奇蹟っていうのは超常現象なんかじゃなくて、人の気持ちを変えるってことなんだと思うんです。決闘には負けるけど奇蹟は起こったと僕は解釈してます。雨が降ってるのは奇蹟が起こったことを示してる描写のつもりなんです」(『Art of UTENA』)。

*4 西園寺「剣のない者との決闘は、認めらていない」(『少女革命ウテナ アドゥレセンス黙示録』)

榎戸洋司「フィクションだからこそ、現実のシビアさをどこかに映していなければ、と考えるのです。楽しいだけの逃避の物語では、作る方も見る方も現実に負けてしまう。それは、フィクションという武器で戦う者には、いちばん悔しいことのような気がするのです」

榎戸洋司「戦う痛みを知っているだけ、デュエリスト同士の関係の方が美しいよね」

榎戸洋司「どっちかっていうと僕は、デュエリスト肯定派なんですけど。ダメなヤツっていうことではなくて、基本的にやっぱり、みんなデュエリストであろうよ、と(笑)」

榎戸洋司「男性だから女性だからっていうこだわりは、僕のシナリオの枠の中にはないんで。(…)だから、ウテナが男であっても良かったし。〝少女革命〟の〝少女〟っていうのは、どっちかというと、システムの中に飼われかけてる人の象徴として使ってます」

榎戸洋司は、幻想かもしれないものを求めて闘い続けるデュエリストに対して、「美」を見ている (*5) 。おそらくアンシーが去った後も、生徒会メンバー(=デュエリスト)は闘い続け、そして結果的に、その中のほとんどは、強固な社会システム(=暁生)の前に敗北していく。榎戸洋司はそのように考え、それでいいと思っているのだろう。というのも、そんな簡単に、強固な社会システムが変革されることは、現実的でないからだ (*6) 。だから最終的に、ウテナが暁生を「決闘によって打ち負かす」という展開にはならなかったのだろう。むしろ現実的に重要なのは、闘う人の意志や情熱が引き継がれ、常に誰かが闘っているという事実であり、それに影響を受けた人々の意識が、徐々に変化していくことではないだろうか(このことは、例えば第37話において樹璃が、新しく買ったペンダントにウテナの写真を入れようとしていることや、『少女革命ウテナ アドゥレセンス黙示録』における幹の、「僕たちも、いずれは後に続くつもりです」という台詞などによって示唆されている)。

ところで、ブログ等で『少女革命ウテナ』の感想を読んでいると、まるでデュエリストであること自体が、「馬鹿馬鹿しいこと」であり、「間違い」だと考える人が一部で見受けられる。しかし当然のことながら、ウテナやアンシーのように学園の「外」に出たとしても、そこでは学園とは別のシステムが作動しており、デュエリストとして別の形の「決闘」をしなければならないということは往々にしてあり得ることだ(あるいは、そもそも「外」に出ようとしている時点で、その人はデュエリストになっているとも言えるだろう (*7) )。あらゆるシステムに対して、常に自由であり続けること、常に第三の道を提示し続けることなど不可能であろう。誰の人生においても、何らかのシステムに対して、ある種「馬鹿」となって、デュエリストとして「決闘」しなければならない瞬間があるのではないだろうか。そしてそのことは、簡単に否定できるようなものではないはずだ。

*5 もちろんだからといって、榎戸洋司は、デュエリストを全面的に支持しているわけでもない。というのも、周知のように、彼らの持つエリート意識的な側面は、容易に権威主義的な価値観と結びつくからである(実際にそれを描いたのが『忘却の旋律』における「モンスター・ユニオン」であり、榎戸洋司は、「あのアイデンティティの持ち方は危険かなと思います」と述べている(『忘却の旋律 脚本集 忘脚③』))。

*6 実際のところ、暁生が本当に望んでいたのは、世界を革命して「ディオスの力を取り戻す」ことではなく、何も変わらない世界(学園)の中で、今まで通り「王子様ごっこ」を続けていくことであったと言えるだろう(暁生「世界なんて革命するほどの価値もない……ないんだ!」(『少女革命ウテナ 脚本集(下)』第37話「世界を革命する者」))。

*7 アンシーの服装が、薔薇の花嫁からデュエリスト姿になる。

(…)

超高速のウテナ・カー。

フロントガラスのひびで、前方が見えにくい。

アンシーはドライビング・シートに立ち上がると、自分の胸から剣を抜く。

アンシー「――フッ!」

そして、剣で邪魔なフロントガラスを叩き割ると、再びシートにつき、ステアリングを握る。

(『少女革命ウテナ アドゥレセンス黙示録 シナリオブック』)

風山:僕らは『ウテナ』という作品に「輝くもの」や「奇跡」や「永遠のもの」を探しにきているデュエリストみたいなもんですよね。

橋本:そうそう。決闘させられたあげくに、敗北して去っていくという。

一方、シリーズ全体を見渡している榎戸洋司とは違い、樹璃という当事者とある種「一体化」している細田からしてみれば、(少なくとも鳳学園で)いつまでも闘ってなどいられない、もう勘弁してくれ、という気持ちなのも理解できる(おそらく第29話を描き終わった細田からしてみれば、例えば第37話において、デュエリストであることに悩む樹璃の姿は、樹璃ではない存在に見えたことだろう。橋本カツヨ「(もうその後ペンダントはしてないわけですよね。ここで話は終わってると言うか)ええ。終わらせようとして29話を作りましたから」(『Art of UTENA』))。あるいは、細田からしてみれば、樹璃もウテナやアンシーのように、もはや学園から卒業する(出ていく)にふさわしいキャラクターだと考えていたのかもしれない。だから細田は、樹璃の剣(=串)と共に去っていくのではないだろうか。

榎戸洋司「明るい枝織と暗い枝織の、どちらかが仮面であるのかも知れないし、どっちも仮面なのかも知れない。本人は仮面の下に、本当の自分があると思っているかも知れないけれど、本当の本当のことは本人も知らないのかも知れない」

ここまでの推測が正しいとすると、『少女革命ウテナ』という作品からしてみれば、次のように言うことができるだろう。すなわち、「細田守はとんでもないものを盗んでいきました――樹璃の心です」と。細田は、自身の関わった作品から、樹璃というキャラクターを奪い去ったと見ることができるのである(細田への恨み節をつづっているためここでは紹介しないが、実際にこのように解釈している人はいる)。しかし本当にそうだろうか。奪い去ったというポーズにはなっているのかもしれないが、完全に奪い去ってはいないのではないか。というのも、完全に奪い去ることは、原理的に不可能と思われるからだ。細田と樹璃との関係が不可分であるように、『少女革命ウテナ』という作品と細田や樹璃との関係もまた、完全に分けることなどできないと言えるからだ(作品内でいくら作品の「外」を描いたとしても、それはどこまでいっても作品「内」の出来事でしかない)。いま現に、樹璃というキャラクターが、あるいは『少女革命ウテナ』という作品が存在しているのは、やはり細田がいたからであり、仮に細田が樹璃の剣(=心)を持ち去ったと読み取れるシーンを描いていたとしても、そうしたことを含めての、『少女革命ウテナ』という作品であろう(仮にそれが気に食わないのであれば、細田を名指しで非難する前に、監督や作品自体を非難すべきだろう)。

樹璃というキャラクターは、まさに矛盾を体現している(細田が描く樹璃と榎戸洋司らが描く樹璃はまるで別人のようでもあり、まさに画面に映っている樹璃の姿は、樹璃の「本心の一部」(第29話)でしかないと言える)。しかし、そうした矛盾こそが、人間らしさでもあろう。何年にもわたって語られ続けているような作品――作品自らが多様な解釈を産み出し、そうした解釈を吸収してしまうほどの強度を持った作品――とは、作品内に、作品に対する批判が含まれているものだと思われる。細田による元の脚本を批判するような部分(個人の偏愛)をも作品内に取り込んでいるからこそ、すなわち、矛盾を矛盾としてそのまま提示することに成功しているからこそ、いまでも樹璃というキャラクターは、あるいは『少女革命ウテナ』という作品は、私たちを魅了し続けているのではないだろうか。

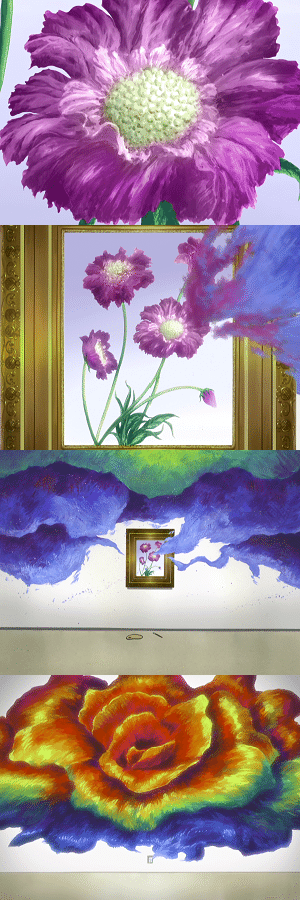

さて、榎戸洋司がシリーズ構成/全話脚本を務めたアニメ『桜蘭高校ホスト部』の第14話(絵コンテ:菱田正和)では、なんとホスト部のメンバー7人全員を象徴する「薔薇」が描かれている(監督は『少女革命ウテナ』の風山十五こと五十嵐卓哉)。

これらの「薔薇」は、原作である漫画版には見られないものであるが、榎戸洋司の指示によるものなのかどうか、筆者にはわからない(おそらく脚本にはないものだと思う)。しかしここで「薔薇」に込められている想いは、『少女革命ウテナ』第39話において、榎戸洋司が描こうとしたものと同種のものであると思われる。

小松澤「恋愛詐欺まがいの部活動。あそこまでの傍若無人ぶりは、須王の権力誇示に他なりません。奴はきっと親の権威で仲間を従わせて、女子を好き放題にしているんです」

ホスト部のメンバーは、彼らの通う「超金もち学校」の中でも屈指の家柄を持つ者ばかりであるが、実際のところ彼らは、小松澤が考えているような「親の権威」などとは関係なく、ホスト部というクラブ活動に興じている。

エクレール「ままごとの家族は所詮ままごと。代用品でしょ?」

代用品。悲しい代用品。代用品の悲しいところは、選ばれた理由にあまり必然性がないことだ。

環がハルヒのことを「娘」と呼んでいることが象徴するように、ホスト部という集団はある種の「疑似家族」を形成しており、そのことを小松澤やエクレールのような何も知らない者が見ると、彼らのやっている活動が「ままごと」のように映り、彼らは、自らの欠けているところを「代用品」で埋め合っているだけではないか、と思うかもしれない。しかし、実際のところはそうではない。彼らは、悲しい「代用品」ではない。なぜなら、彼らがホスト部のメンバーになったことには、必然性があるからだ。

榎戸洋司「(『ホスト部』のテーマは榎戸さんから見ると、「何かが欠落した者たちによる疑似家族」ということなんですか?)そうですね。直接言葉には出さないけれど、彼らにはわいわい楽しくやることに切実な理由があるのかなぁ、と原作を読んだときに感じたんです」

榎戸洋司「裏テーマとして、疑似家族っぽいものが出てくるんですけど、結構お気楽極楽な感じでレギュラーの7人は、ホスト部なんていうふざけたクラブをやってるように見えるんだけど、実はこの人たちは、このクラブをやっていることに、ものすごく本当は必然性が高いというか、差し迫ったものがあったというか……」

榎戸洋司「ナオ太は最初の頃、ずっとバット〔=タスクの象徴〕を持ってるんです。だけど、最後はバットじゃなくて、ギターを持っている。あれは、大人になり始めている……という表現なんです。兄ちゃんのことは別に、もう気にならなくなっているというか、そういうことなんですね」

僕の選んだ、これが現実だ。他の選択肢を選べば他の現実になったろうが、僕は結局これしか選びようがなかった。これを選んだから僕なんだ。

榎戸洋司著の小説『フリクリ』において、主人公であるナオ太は、第1巻の頃には、「代用品」(コピー)であることと「本物」(オリジナル)であることをゼロイチ思考的に捉えており、自身が、憧憬の対象である兄タスクの「代用品」であることを否定して、「本物」になることを望んでいる。しかし、第3巻になると、自身がいままで「代用品」であったという「過去」を認められるようになる(=本当は自分で「代用品」であることを選んでいたことに気付く、すなわち、「代用品」であったことに必然性が生まれる瞬間が描かれる(それが上のシーンである))。ホスト部のメンバーというのは、この第3巻におけるナオ太と同じように、いわば自らの「過去」を受け入れている者たちなのである(鏡夜「あいつ〔=環〕は大丈夫さ。全てを受け入れた上で、あいつは今ここにいるんだ。このホスト部にね」(『桜蘭高校ホスト部』第25話))。

つまり彼らは、本当は「代用品」か「本物」かの二者択一ではないということを知っている者たちなのである(もちろん、全員が意識的に自覚しているわけではないだろうが)。実際のところは、「代用品」であることが「本物」なのだ。彼らは、選ばれた悲しい「代用品」ではなく、「代用品」であることを自ら選んだ「本物」なのである。そして、彼らのように、自らの欠けているところを埋めようとして闘っている者こそ、まさにデュエリストであろう(自らの欠けているところというのは、実際には幻想でしかないのかもしれない。その意味においてデュエリストというのは、幻想と闘う者と言うこともできるだろう。しかし彼らは、そうした幻想との闘いを通じて、この社会の構造(様式)を知っていくのであり、闘っているという事実によって、常に「革命」への可能性に開かれている存在なのである(逆に言えば、そうした幻想に気付かないような、ある意味能天気な幸せ者とは、基本的に「革命」への可能性に閉ざされている者のことである))。

風山十五「世の中には欠落している部分も発見できないという人間が多くて、実際にはそれでも生きていけますよね。でも、そこで「それじゃダメだ」と思う人間だけがデュエリストになれる」

風山:若葉は、自分の生活にも内面にも欠けているものがない。

橋本:欠けてないですね。それは幸せなことです。

榎戸洋司「ホスト部は単に楽しいだけではなく、自分たちの抱えていたトラウマや欠落が癒されて埋められていく、とも馨は自覚的に感じていたんだと思います」

様式が様式でしかない事実に気づくことは、人間性の豊かさを獲得するための絶対の条件だとは思う。

人間性の高さというのは、その必要条件として、まず現実をより素直に認められるセンスの高さがいるのだと思う。

環「本当に自分が好きなものを知り、それを認めること。楽しもうとする前向きな力。それこそが、本当の強さではないんですか」

ホスト部のメンバー(ひいてはそれに付き合っている学校の生徒――お客さんたち)というのは、自分たちのやっている活動が、部外者からは幼稚なものとして受け止められているということに対して自覚的である。自分たちの活動が、常識(様式)から外れているとわかった上で、それでもホスト部という「馬鹿」らしくも見える、突拍子もない活動をしているのである(鏡夜「馬鹿が多いからな、うちの部は」(『桜蘭高校ホスト部』第16話))。なぜ、わざわざそんなことをするのか? それは、ホスト部が本当に楽しいからである(環「だから今は、こうしてみんなと遊ぶのが楽しい。すごく楽しい」) (*8) 。ホスト部のことが本当に好きだからである(ハルヒ「みんなホスト部が好きなんです!」(『桜蘭高校ホスト部』第26話))。(筆者が本文のような文章を書いているのも、筆者が、榎戸洋司の携わった作品を何度も繰り返し見るほど好きだからに他ならない。ミズノ「ずっと見てるのは、好きだからでしょ」(『STAR DRIVER 輝きのタクト』第11話))

*8 榎戸洋司「何事にも興味の薄かったハルヒが部を楽しいと思えるようになる過程や、ホスト部員同士の関係がハルヒのおかげで少しずつ変わっていくところも描きたい」(「アニメディア 2006年2月号」)榎戸洋司「成長の苦痛をむしろ楽しんじゃってるたくましさが、彼女たち〔=セーラーチーム〕の強さの根拠です」(『映画美少女戦士セーラームーンSuperS メモリアルアルバム』)美琴「遊びとは、現実を楽しむ方法のことでしょう」(『少年王』)芙裕美「こんなに楽しそうな鏡夜さん、初めて見たわ」(『桜蘭高校ホスト部』第24話)

ヴォルドルフォ「やってみればいい。描きたいと思うなら描くべきだ」

ナンダバ・ナオ太よ、おまえは地球を裏切るのか、せっかく地球の危機を回避できるこのチャンスをなぜ自ら捨てる、いや、それどころか、ついさっきおまえを裏切ったその女になぜ報復しない、せっかくの切り札を手渡すのはどういう理由からだ?(…)相手の真意をつかめず、ハル子は当惑の表情でナオ太を見る。赤いオーラ光を失ったナオ太の頰が、しかし別の理由で赤く染まっていく。そしてこの一週間、いやもっと以前からハル子に言おうと思っていた簡潔な言葉をようやく彼は口にした。「……好き」そして戸惑うハル子に、少年はキスをする。

腹話術師「貴様(…)それでも世界を守る正義の味方か?」

みちる「あら、なにか誤解してるんじゃないの? はるかのいない世界なんて、守ってもしょうがないじゃない」

榎戸洋司「コイツらは、地球が滅びるかどうかよりも、友情や恋愛の方が大事なんだ、ていう(笑)。青春バカというか、青春極道というか」

榎戸洋司は、何か執着できるもの(スキ)を持ち、様式(枠)の外へと出て自由になること――自分の欲望に飲み込まれる(支配される)ことなく、自分の欲望に対して素直になること――を、「極道」という言葉で表現している(恋愛極道、青春極道など)。上の『桜蘭高校ホスト部』第24話(絵コンテ:京田知己)のシーンでは、この「極道」という概念が見事に表現されている。これは、鏡夜の内に溜め込まれていたものが溢れ出し、鏡夜が様式の外へと出て、「極道」となった瞬間を表しているのである。本物の王子様(英雄)とは、将来において自分の名前(存在)が忘れられるかどうかなど気にすることなく、溺れそうな人を見つけたら、迷わず飛び込める人のことではないだろうか。本物のスキとは、自分の身を嵐の中に飛び込ませるほどの、内から溢れ出る衝動のことではないだろうか。ホスト部のメンバーは、それぞれがそうした「過剰なもの」を持っている者たちなのである。彼らは、それぞれが何らかの「極道」なのである。

なお、榎戸洋司にとって恋愛(恋)とは、「人間」であれば一生し続けていることである(榎戸洋司「人間っていうのは、実は一生恋愛してるんですよ」(『忘却の旋律』第11話 オーディオコメンタリー)「ハル子が口をはさんで弁護する。「人間、死ぬまで恋をしてるもんだよ」」(小説版『フリクリ』第1巻)環「恋に年齢は関係ありませんよ」(『桜蘭高校ホスト部』第6話))。つまり、誰もが、いつでも、「極道」になり得るのである(榎戸洋司「欲しいもののために犯罪を犯すのを肯定するのか?と問われたら、もちろん犯罪はいけない。でも、自分で欲しいものを欲しいと気づかないときがありますよね。ほんとは欲しいけれど、欲しがってはいけないから欲しくないと思い込んじゃうときがある。ハル子は、その気持ちの淀みだけはないほうがいいんじゃない?というところを表現するために登場させたキャラクターです」(『フリクリズム プラス プラス』))。

そしてそのことは、「王子様」という用意された道を選ぶことではなく、自らが新たな「王」となる道を選ぶことでもある。

榎戸:女の子にとっての快楽を描こうと思うと、王子様という言葉は必然的に出てくるんだけど、王子様っていう言葉は、むしろ敵なんだな、と気づいたんですよ。

ササキバラ:敵ですか……。

榎戸:本当に幸せになるためにはね。そして、その時に思いついたのが、『少年王』っていうタイトルで、少年王は王子様に対する対立的な概念として考えたんです。

ササキバラ:王子ではなくて、あくまで少年の王である、ということですね。

榎戸:そうです。結局王子様というのは、すでにそこにある価値や資産を受け継ぐ者としての意味でしかないわけで、それは楽ですよね。

小夜子「継ぐ家があるのは正直うらやましいけどね。嫌ならやめりゃいいじゃん。だってそれ、あんたの家じゃなくて、あんたの親の家だろ」

環「俺は須王を継ぐとは決まってないぞ?」

「いや、バスケはやめとくよ」とナオ太は断る。「やりたいクラブは自分でつくるつもりだから」(…)自分の価値を創造するのがあたし〔=ハル子〕たちフラタニティの生き方だ

ホスト部のメンバーは、ただ家督を継ぐだけの「王子様」ではない。自らが「王」となり、道のない「外」の世界に、新たな道を創ろうとする者たちなのである。そんなホスト部という名のデュエリストたちの気高き心の象徴、それが「薔薇」なのだ(榎戸洋司「デュエリストというのは、現実が残酷だと知ってる人。ただ、どこかで世界が残酷なのは嫌だと思っているんだよね。この世界が残酷なものだという事に気付いたから、残酷な掟に従って決闘ゲームをやっているけれど、本当は残酷でない世界の方がよかったと思っている」(「アニメージュ 1997年7月号」)冬芽「デュエリストは、志が高いのさ」(『少女革命ウテナ アドゥレセンス黙示録』)鏡夜「俺たちは、目指しているものが根本的に違う」)。

つまり、当たり前のことだが、実際に学園の「外」に出ることだけが、新たな道を創る唯一の方法なのではない。学校の「内」に留まりながらも、新たな道を創ることは可能なのである。だから榎戸洋司は『少女革命ウテナ』第39話において、その可能性を秘めているデュエリスト全員を象徴する「薔薇」を描こうとしたのである。だから榎戸洋司は、アンシーがウテナから「薔薇」を受け取り、デュエリストとなったことを示すシーンを描こうとしていたのである (*9) 。何よりも大事なのは、デュエリストが闘っていたシステムの種類ではなく (*10) 、デュエリストの持つ気高き心だからである。実際に新たな道を創れるかどうかということよりも、まずは創ろうとする意志が大切だからである。デュエリストの持つ「薔薇」(=意志)は、「革命」を果たしたウテナの持つ「薔薇」と同種のものだからである。

ホスト部のメンバーを象徴する7本の「薔薇」は、その他の薔薇とは明らかに違うように描かれている。このような特別な「薔薇」をより多くの人に届け、それを受け取った人が、その人なりの新たな特別な「薔薇」を生み出し、そうして世界を拡張して世界をより豊かにしていきたい。この「薔薇」には、そんな気高き想いが込められているのではないだろうか(周知のように、ウテナが果たした革命とは精神的/内面的な革命であって、前述したように、ウテナは暁生を「決闘によって打ち負かした」わけではないため、暁生が象徴しているようなジェンダー規範を含めた強固な社会システムは、生き残ったままである(ウテナの革命は、あくまで作品「内」の出来事でしかない)。つまり、社会的な変革は達成されていないと言える。実際の現実において、暁生的な力が弱まり、社会的なレベルでの意識の変革(「革命」)が果たされるかどうかは、デュエリストの意志=「薔薇」を受け取った、作品の「外」にいる私たちにかかっていると言えるのである)。

*9 暁生「やはり革命は起こらなかった。なにも変わらなかった。ただ、彼女だけが消えてしまったな……」

アンシーは、しかし手のひらの上の指輪を見ている。ウテナの薔薇の刻印である。

そのアンシーの表情。

アンシー「……」

アンシー、薔薇の刻印を握りしめると、立ち上がり、眼鏡をはずす。

(『少女革命ウテナ 脚本集(下)』最終話「いつか一緒に輝いて」)

アンシー、ウテナに手渡されたものを見れば、それは薔薇の刻印だった。

(…)

薔薇の刻印は、いつのまにか、車のキーになっている。

(…)

ウテナの声(回想)「ここを抜け出せ……抜け出すんだ……」

アンシー「……!」

アンシーの、決意の表情。

(『少女革命ウテナ アドゥレセンス黙示録 シナリオブック』)

*10 例えば、『少女革命ウテナ』において「デュエリストが闘っていたシステム」とは鳳暁生のことであるが、榎戸洋司が、「最終回で提示したことっていうのは、暁生も他の先生と同じで、結局はシステムの中にいるんですよ、ってことでしかない」と語っているように(『薔薇の容貌』)、鳳暁生さえも、実際のところはシステムに囚われた、ちっぽけな「普通」の存在に過ぎないのであって、理想的な「王子様」でもなければ、いわゆる「絶対悪」でもないのである。

すべての創造は分かち合う(伝達する)ことである。ということには、創造とはそれ自身において、存在の新しい可能性を創立し、告示し――そしてヘルダーリンの言葉を借りると――創始することだ、ということが含まれている。創造は、従来からの存在者の中へ或る新しい存在を分かち与え、分かち合う。創造は、あえてその応用を待つまでもなく、創造のままでとりもなおさず贈与なのである。