応用情報技術者試験に効率的に受かるための学習戦略

みなさんこんにちは。

私は新卒でSIerに入社し、普段は金融系のシステムを担当している若いエンジニアです。

今回は私の過去の経験より、「効率的に応用情報技術者に受かるための学習戦略」について解説していきます。

そもそもお前本当に合格してんのかよとならないようにその根拠を貼っておきますね。

私はもともと情報系の出身者ではなく大学時代は全く別の分野の勉強をしていました。

そこからSIerに入社してITに関する知識を蓄えることを目的に基本情報技術者と今回紹介する応用情報技術者を取得しました。

そのため、今まで情報系の知識や技術に触れてこなかったような人にとってもなるべく再現性の高い形で学習戦略を練っていると思うので最後までお付き合いください。

それでは解説に移ります!

1.試験の概要

応用情報技術者は高度IT人材として活躍するために必要な知識や技能の習得を目的とした国家資格の一つです。

IPAのホームページによると、基本情報技術者と高度情報技術者の中間に位置付けられた資格で、特にSIer業界では取得する人も多い資格の一つだと思います。

ちなみにSIerの中の人的な体感としては、

ITパスポートは話題にすら上がらない⇒基本情報は持っていて当たり前(免許証みたいなもの)⇒応用情報はまあまあ勉強頑張ったね⇒高度情報はちょっとだけ一目置かれる

といった感覚です。

ちなみに学生で基本情報や応用情報を持っていたら就活ではそこそこ目立つと思います。

試験の概要の詳細は以下のリンクを参考にしてください。

2.試験の内容

応用情報技術者は基本情報と同様に午前問題と午後問題の2部に分かれます。

まず午前問題は以下の通りです。

試験時間:9:30~12:00(150分)

出題形式:多岐選択式(四肢択一)

出題数:80問

合格ライン:60点

次に午後試験は以下の通りです。

試験時間:13:00~15:30(150分)

出題形式:記述式

出題数:11問(うち5問解答)

合格ライン:60点

点数のつけ方としては、まず午前試験の採点がなされその時点で合格ラインに達していない人は午後試験の採点すらしてもらえません。

午前試験に合格した人に対して午後試験の採点が実施され、最終的に午後試験の点数に応じて合格・不合格が決まります。

※午後試験自体は全員受験します

※このように午前と午後で合計の人数が異なります。

午後試験については選択問題があるためもう少し詳しい出題内容についてみていきます。

午後試験は上図の通り、必須問題1問と任意選択問題から4問の計5問を解答します。

詳しいことは後述しますが、応用情報の合格はこの午後試験の任意問題のうちどの問題を選択して解答するかにかかっています。

多くの人はおそらく苦手と得意がある程度わかれていると思いますので、公判で戦略に沿った任意問題の選択方法について解説します。

3.効率的な学習戦略

それでは効率的な学習戦略について解説していきます。

3-1.使用書籍と学習サイトについて

まずは学習するにあたって、筆者が実際に使用していた書籍と学習サイトについて紹介していきます。

※もしこの記事が役に立ったなと思ったら、ぜひ記事のリンクから購入いただけると嬉しいです。。(Amazonアソシエイト参加中です)

▽書籍

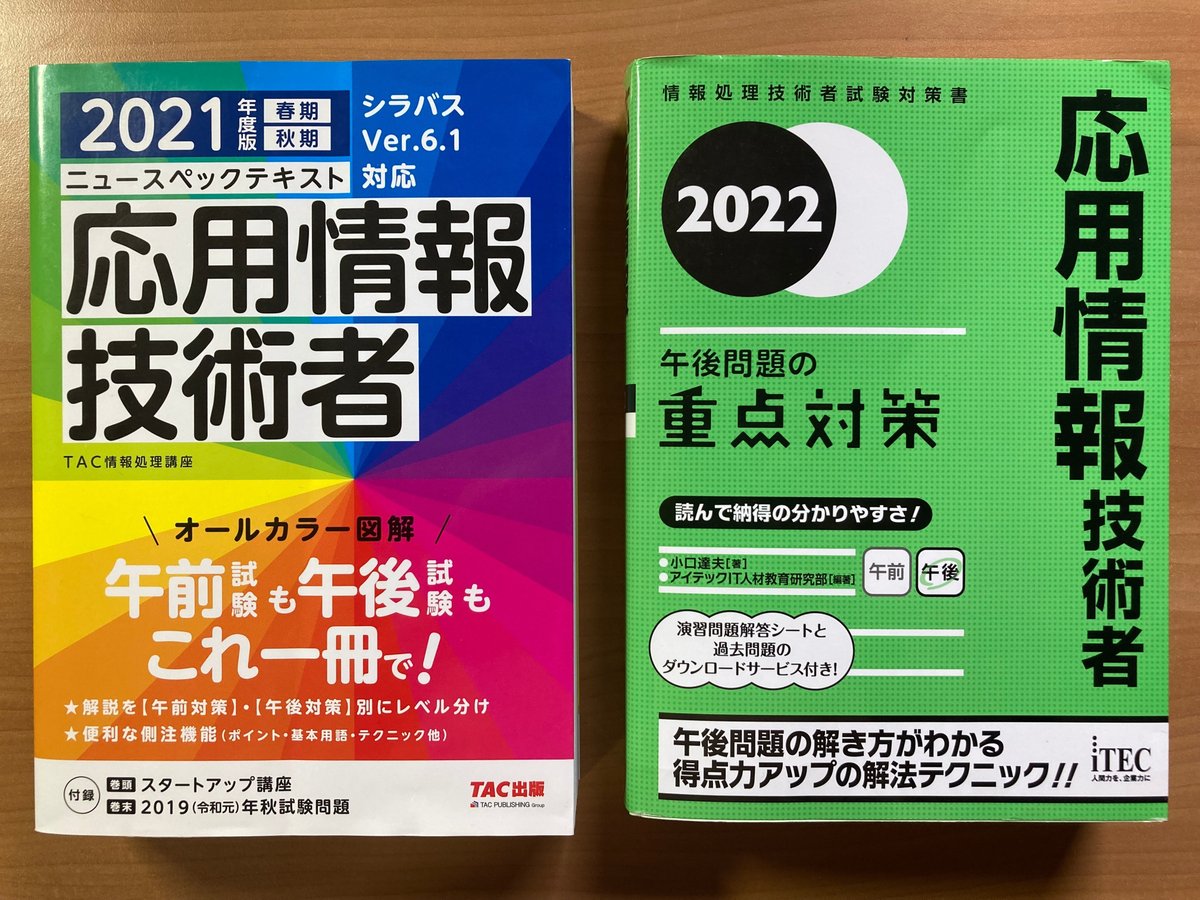

まず、書籍についてですが写真の2冊を使用していました。

参考書:ニュースペックテキスト 応用情報技術者(TAC出版)

過去問対策:応用情報技術者 午後問題の重点対策(iTEC)

まずニュースペックテキストについてですが、ザ王道の参考書といった中身になっています。余計なことが一切書いて無く、用語の意味などを覚えるならこの参考書が一番良いと思います。特にITパスポートや基本情報技術者をすでに習得済みである程度の基礎知識は有している人には非常におすすめです。

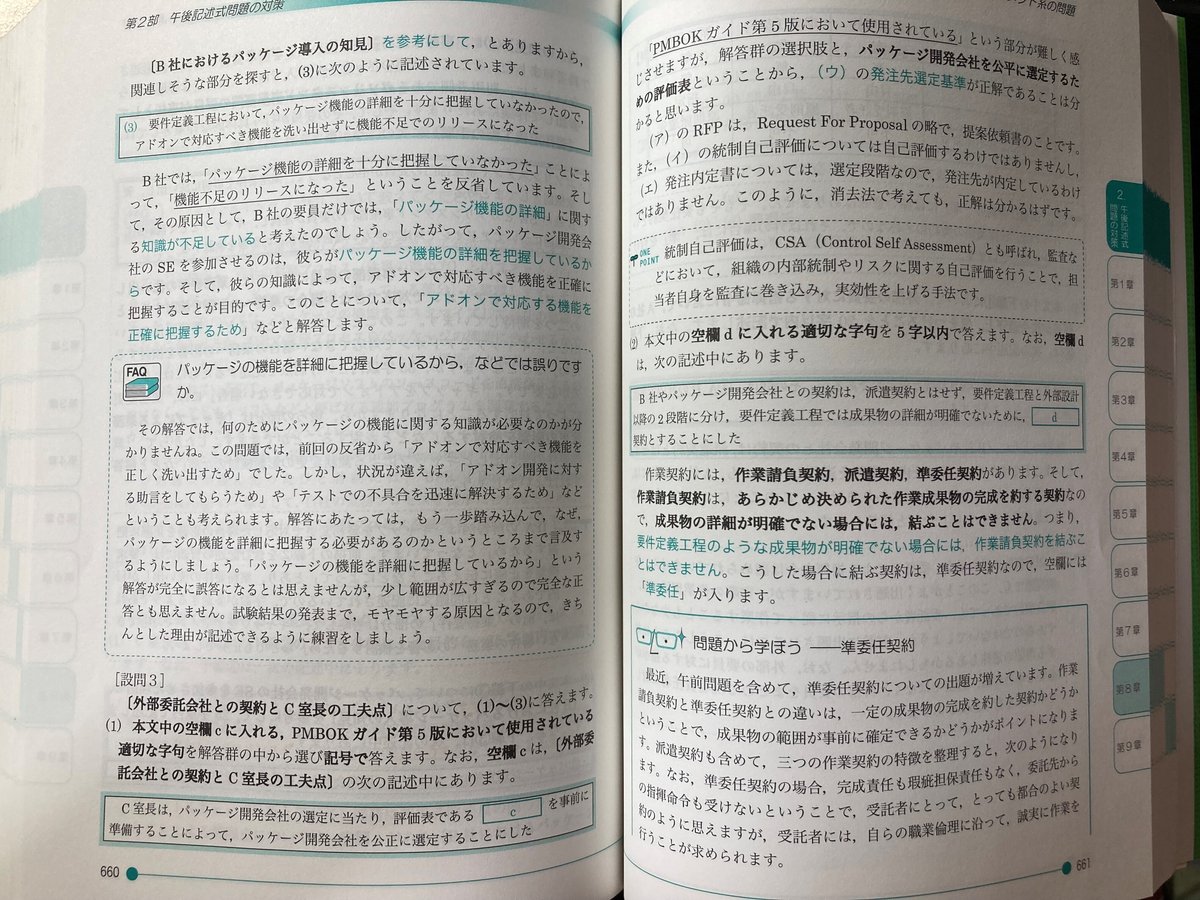

次に過去問対策ですが、特に午後試験に不安があったので午後試験に特化した「応用情報技術者 午後問題の重点対策(iTEC)」を使用していました。

ちなみにこちらの書籍は買わなくてもこの後紹介するサイトで過去問対策できますが、この書籍は解説が非常に丁寧なので問題の解き方を理解するのに役立ちました。

参考書:ニュースペックテキスト 応用情報技術者(TAC出版)

過去問対策:応用情報技術者 午後問題の重点対策(iTEC)

⇒https://amzn.to/3DRRopA

▽サイト

サイトについては以下のサイトが最強です。

このサイトさえあれば、午前・午後ともに過去問対策が行える素晴らしいサイトです。必ず利用しましょう。

3-2.午前対策

まずは午前試験の対策についてですが、非常にシンプルで先ほど紹介した書籍の用語を覚えて過去問をたくさん解きましょう。

暗記が苦手な人もいるかとは思いますが、結局のところ合格しようと思ったら言葉の意味を知っていることに帰着してしまうので何とか踏ん張ってください。

一応暗記が苦手な人のためにアドバイスをしておくと、人それぞれ勉強するときに覚えやすいインプット手段が異なります。

自分がどのタイプか理解することが暗記を促進する上で重要です。

▽読んで覚えられる人

この人は一番学習コストが少ないです。

隙間時間を使って参考書を読みましょう。

▽耳で聞くのが得意な人

このチャンネルはただひたすらに用語とその意味を音声で流すだけの動画を提供しています。

耳で聞いて覚えられる人は活用してみてください。

▽書いて覚えられる人

私はこのタイプの人だったので、私の勉強法を紹介しておきます。

私がやっていた方法は「青ペン殴り書き法」です。

※科学的に青色は暗記の時に良いと言われているらしいです。

このようにノートに青のボールペンで用語をひたすら書いていく学習法です。参考書を黙読しながら自分の頭の中で要点を整理しながら書いていくことで効率的に覚えることができます。

また勉強が嫌いな人でも、ボールペンのインクの減り具合をみて自分の頑張り可視化することでモチベーションを維持できるという点で優れています。(個人的な感想として)

1周ほど参考書のインプットが終わったらあとは過去問と記憶があいまいな部分のインプットを繰り返しましょう。

応用情報でも午前は過去問が一部出ているはずなので、少なくとも10年分は過去問を解いて問題とその解答をセットで覚えましょう。

⇩午前の過去問はこれをやるべし

☆補足

ちなみに私の話で申し訳ないですが、私は簿記の勉強をしたことがないのと午前の出題数が非常に少ないことから、会計分野(固定費/変動費/損益分岐を除く)に関しては午前の時点で勉強しませんでした。

※得意な人や簿記の勉強経験者以外には学習コストの観点からあまりおすすめではありません。

ちなみにこの分野を捨てるということが午後試験の戦略に大きくかかわってくるので、詳細はこの後説明します。

3-3.午後対策

午後試験対策はズバリ、「あらかじめ選択する問題を決めてその分野の過去問だけを解く」ことです。

結構いろいろなところに書いてあると思いますが、合格することだけに特化するのであれば間違いなくこの方法が効率的で効果的です。

実際に私もこの方法を用いたことで、業務の合間をぬった学習だけで一発合格することができました。

ココからはその午後試験についてどういった観点でどの分野を選べばいいのかについて解説していきます。

※ただし一度は自分の目ですべての問題に目を通してからどの分野を重点的に学習するか決めること。

▽各問題に対する個人的な感想

①情報セキュリティ(必須)

必須問題なので一番先に対策しましょう。

大きなテーマとしては、「公開鍵・秘密鍵暗号化」と「社内ネットワーク制御によるインターネットアクセス」の2つになります。

午前と同様に用語を押さえたらある程度の得点が見込めます。

②経営戦略

この分野は試験の回によって非会計分野 or 会計分野 or ミックスの3パターンに分かれます。出現頻度としては非会計分野が圧倒的に多く、もし非会計分野が出た場合は選択をおすすめします。

直近の会計分野出題回

・令和元年秋

・平成29年秋/春

・平成26年秋

この少し前の補足で私は会計分野を捨てていたと話をしていましたが、私は出題された問題でこの大問を解くか捨てるかあらかじめ決めていました。

つまり非会計分野が出た場合はこの大問を選択、会計分野が出た場合は代理の違う分野を選択といった感じです。

〇非会計分野の問題例

〇会計分野の問題例

このように会計分野が出題された場合は、計算式を覚えていないと計算問題が解けずに高得点が見込めません。(会計分野の場合は簿記が得意な人や計算式が覚えられる人にはオススメです。)

逆に非会計分野が出た場合は、基本的な用語の意味さえ分かっていればあとは国語の問題になりますので、テクニカル系が苦手な人には大変おすすめです。

③プログラミング

この分野は基本情報でも出てくるようなアルゴリズム系の発展問題です。

基本情報でアルゴリズムを苦手としていた人や普段プログラミング言語などに触れてない人は避けた方がよい分野です。

※個人的な感覚としては解けなくはないけど解くのに時間がかかってしまう分野といったイメージです。ただ、前提知識はほとんどいらないので慣れてさえしまえば高得点が狙えそうな感覚もあります。

逆にこの分野が得意な人や普段から言語に触っている人には高得点が見込める分野になりますので、狙ってもよいかもしれません。

④システムアーキテクチャ

範囲は狭い代わりに、普段からシステムやサービスの構築に触れていない人などは避けた方がよい分野です。

非情報系の学生などもおそらくなじみがないと思うのであまりおすすめではありません。

この分野はテクニカル分野を得意とする人向けな気がします。

⑤ネットワーク

この分野は通信プロトコルやIPアドレス系の知識が必要なテクニカル分野になります。参考書で勉強した後に一度問題を解いてみて、感触が悪い場合は避けた方がよいかもしれません。

ただし、選択必須のセキュリティ分野でこのネットワーク分野と絡めた問題が出題されることがありますので、まとめて勉強するという意味では選択してもよいかなと思います。

個人的には苦手でなければ②の経営戦略の代理に位置付けておいてもいいかもしれません。

⑥データベース

この分野のメインテーマはER図とSQL文になります。

ほぼ毎年この2つのテーマについて問われるため対策はしやすい分野になります。

あとは、アプリ開発エンジニアの人やこれから目指そうという人にとっては結構役に立つ分野なのであえて勉強のために選んでもいいかもしれません。

ただ、以前よりも問題が若干難しくなってきている印象を受けますので直近の過去問を1年分だけ解いてから選択するかどうか決めるといいかもしれません。

⑦組込みシステム

個人的にはすべての人におすすめの分野筆頭になります。

前提知識がほとんど不要で、主に世の中のハードウェアについてその動作の流れや制御の仕組みについて解いていく分野になります。

問題を丁寧に読んで仕組みさえ理解すれば5割以上は確実に取れますので、自分のバックグラウンド問わず選ぶといいと思います。

⑧情報システム開発

この分野はクラス図・シーケンス図やテストに関する問題が出題されます。

普段からなじみがなくても、問題の解き方にさえ慣れてしまえばそこまで難しい分野ではありません。

オススメではありませんが、問題を見て解けそうな雰囲気があれば選択してもよいかもしれません。

⑨プロジェクトマネジメント

個人的には基本情報技術者レベルの知識量でもある程度高得点が狙え、かつ国語力が問われる分野になるのでお勧め分野の一つになります。

学生には若干なじみがないかもしれませんが、過去問を何年か分解けば、この分野の解き方が分かるため文系の学生にもおすすめです。

一部スケジュール管理や予算管理の計算方法を暗記する必要があるのでそれだけ押さえておけば高得点を狙えます。

⑩サービスマネジメント

この分野は品質管理や顧客管理系の問題が出題されます。

ITILというサービスマネジメントの手引きに則して問題が構成されるという特徴があります。

学生にはやや非推奨ですが、普段の業務で触れている人にとっては常識的なことも多いと思うのでそういう人にはお勧めです。

⑪システム監査

システム監査は「客観性・独立性・専門性」が担保されているということの重要性が理解できればある程度問題が解ける分野になっています。

業務未経験の学生にはややなじみがない分野かもしれませんが、簡単に言うと「業務運用上の中で何かまずい運用をしていないか」という観点が理解できているかが問われる分野になります。

そこまで暗記すべき知識もなく、国語の問題に近い分野になるのでお勧めです。

以上、全11問の個人的な見解でした。

これらを踏まえ、著者的に本番解答するとよいと思う分野を紹介します。

▽おすすめ選択問題

下記で紹介するおすすめ分野をあらかじめ解答する想定でその分野にしょぼって勉強すると学習効率は良いということです。

☆テクニカル系が苦手な人

②経営戦略(非会計)

⑦組込みシステム

⑨プロジェクトマネジメント

⑪システム監査

-----------------------

②が会計分野だった場合の代理

⑤ネットワークor⑥データベース

☆テクニカル系が得意な人

②経営戦略(非会計)

③プログラミング

⑦組込みシステム

残り1問は普段の業務内容や得意分野を加味して選択

☆学習する時間がほとんどない人

②経営戦略(非会計)

③プログラミング

⑦組込みシステム

⑪システム監査

⇒前提知識が少なくてもまだマシな分野

※もちろん著者のオススメなだけで得意不得意は個人差があるため、一度はすべての問題に目を通して判断しましょう。

▽著者の本番結果

あとは解く問題を決めたら、本記事で紹介した過去問用の書籍やサイトを用いて過去問を解きながら、各大問の解き方やよく出てくる用語をおさえていきましょう。

4.まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は著者自身の過去の経験から効率よく応用情報技術者に合格するための学習戦略について解説してきました。

この記事の内容は割と私自身の主観が多めに入っていますが、非情報系出身者で業務経験が浅かった私でも1~2か月ほどの学習で一発合格できた方法になります。

ぜひ学習の仕方で困っている人がいれば参考にしていただけると幸いです。

またこの記事を読んで実際に合格できた人がいればTwitterの方にDMしていただけると喜びます。

@TaroTech