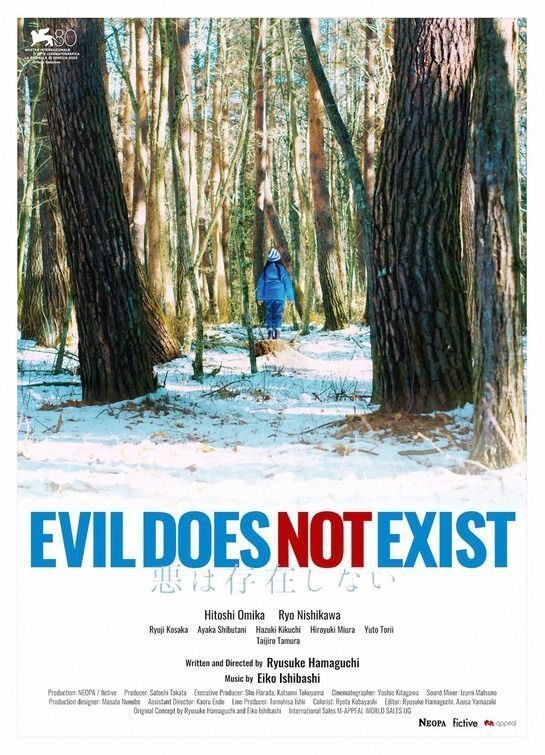

濱口竜介『悪は存在しない』感想 / 自然の摂理 自然の寓話 立ち上る薪割り幻想

数日前、濱口竜介監督の映画『悪は存在しない』を鑑賞。

以下、ネタバレありの感想、覚え書き。

事前に、石橋英子さんの音楽を起点として作られた映画との情報だけは知っており、また、ミニ・シアター限定での公開という上映方法からも、勝手に、もっと抽象的で、音楽を主軸に置いたイメージ映画的なものを想像していたのですが、はっきりと筋のある、シンプルで力強い「映画」。

舞台となった長野? 山梨? 小淵沢? の景色がまず印象的だ。

映画的マジック(それは危険なことでもある)によって切り取られたそれは、行ってみたいと感じさせる魅力的な情景で、生々しい息遣いを感じさせる。

地に足のついたスローなテンポだが、飽きさせない(『ドライブ・マイ・カー』もこのようなテンポ感だった記憶)。

話の推進力となるのは、グランピング施設の開発計画にまつわる騒動。

勿論、不要な環境破壊には賛同しないものの、開発する芸能事務所の描き方は、資本主義VS市井の持たざる者という、ある種、古典的、類型的な構図とも感じたが、『悪は存在しない』というタイトルで、話はそんなにシンプルには進まない。

『平成狸合戦ぽんぽこ』にも『三里塚の夏』にもならず、芸能事務所のスタッフの葛藤、心変わりにより、話は複雑になっていく。

都市/地方、資本家/市井の人々、何かを絶対的な善、絶対的な悪、としては描かず、慎重に、思慮深く、その判断、解釈を観客に委ねる。

薪割りシーンも印象に残った。

個人的な話だが、免許も持っておらず、電車網があるような場所にしか住んだことがない私は、薪割りに対して、憧れを持ち続けている。

学生時代、バンド友達の父親の友人の家へ、友達何人かで遊びに行った。

もう詳しくは覚えていないが、陶芸家で窯を所有している、山の上にある、その訪問先の家は、車で走った時間や、風土的に、今回映画の舞台になったエリアとも近い場所だったかもしれない。

そこで、私は初めて薪を割った。

この映画で、街場の人、芸能事務所の男が、見よう見真似で上手く割れないように、私もすぐにはコツを掴めなかった。

これは、覚えていることなのか、熟成されて、事実として定着してしまった後付けの捏造の感覚なのか、もはや定かではないが、斧の重み、薪に的確に斧を当てることができた時の、えもいわれぬ快感(映画の中で、芸能事務所の男は、薪割りをここ10年で一番気持ちが良かったと語る)が、まだ体の奥底で疼いている。

「地方」「田舎」という言葉の使用に対して違和感を覚える時がある。

首都は明確に定められたものとして事実あるが、「地方」「田舎」という言葉には、それ以外の場所、「中心=都市」と比べ、劣った場所というようなニュアンスを言外に携え使用されることもあるように思う。

街には沢山のものがあり、地方、田舎、には、それがないというのは本当なのだろうか。

情報網が発達し、コロナによる外出制限(コロナ助成金の話も出てくる、この映画の舞台もその時期のようだ)、また先の見えない(失われ続ける)不況もあり、最初から都市幻想のない若い世代の台頭も近年散見するが、都市信仰は変わらず強固なようにも思える。

音楽活動により、日本中の、44都道府県、何百という街/土地に行くことができた。

もちろん、部外者として表層を知るのみだが、それでも、各々の土地に、固有の風土、豊かさが存在することを感じた。

街の人が、新しく出来た店や、渋滞を避ける裏道を知るように、自然に近い場所で暮らす人は、(この映画でも描写されるように)木々の名前や、食べられる野草を知っている(もちろん例外のケースも沢山あるだろう)。

マンションのベランダでタバコを吸っていると、ふとゾッとすることがある。

今ここから見えている全ての景色、全ての建物は、100年前にはきっと無かったことに気が付く。

埋立地であれば、360度、全ての視界に入るものは数十年前には存在していないかもしれない。

逆に、360度、見渡す限りの視界に人工物がない場所に行ったのは、いつだろうか?

まず、本当に行ったことがあるのだろうか?

思い出すことができない。

思い当たらない。

裸足で最後に、土に、地面に触れたのは何時だろうか?

上記、作中で自然豊かな土地に感化される、都市に住む芸能事務所の男と全く同じような、自然幻想(薪割り的なものへの憧れ)だが、都市生活での、利便性の享受と疑念、また背徳感は、偽りざる気持ちであり、深層から眼前に再び現れた、積年の想いだ。

『悪は存在しない』は、二項対立させた明確な善悪を規定しないが、唯一、「自然」に対しては、畏怖の念を持ち、この世界の根底としての、疑いのない確固たる存在として描かれているように思う。

そして、自然に対して、主人公便利屋男ではなく、都市に住む芸能事務所の男と同角度の、都市から眺めた視点を、作品が内包している、立脚点にしているということに気がつく。

この映画で、やはり印象的なのは、終盤のシーケンス、ラスト・シーンだろう。

グランピング施設の開発話が主軸かと思いきや、スパッと衝撃的な展開がカット・インされ、見るものは呆気に取られる。

深い余韻を残す、強いシーンであり、後々思えば、この思い切りの良さ、理不尽さは、中盤までの展開が発展し、なんらかの着地をするよりも、作品全体の深淵性を強化しているように思う。

ただ、肝心の、では、どういうことが起きたのかということに関しては、はっきり言って、良く分からない。

ラスト・シーン解説のような文章もネットでいくつか見たが、そうとも思えるが、別にそうではない気もするというのが、正直な感想であり、通奏低音的に存在する、死や不在といったモチーフから、旧約聖書や、グリム童話、民話などに紛れる、今一つ教訓が分からない、どういうことかハッキリ分からないが心に残る寓話を連想した。

プロット的には、事象として、明確な何かが起きているのかもしれないが、それを謎解きさせる風でもなく、現実世界の事象と同じように、それがどういうことなのか説明もなく、突如、それは起こり、そしてそれはどういうことだったのか、体験した私たちは追って理解しようとする。

とりあえずは、それで良いような気もする。

印象的な『悪は存在しない』というタイトルは、当然凡庸な相対主義に陥っているわけではなく、謎かけのように、作中の出来事、この映画の存在を膨らませる。

「悪が存在しない」のは反語であり、最初から、この世界に悪が存在しなければ、わざわざ「存在しない」と声高に言う必要はない。

明確な答えがあるのかないのか分からないが、漠然と、人間という動物も含んだ、時に理不尽で暴力的な、人間の尺度ではどうすることも出来ない自然の摂理、その否応ない循環性を感じた。

石橋英子さんの音楽は、抑制と叙情、不穏と気品を同時に感じさせるモダン・クラシカルで、美しい。

凛とした少女を除き、本当に市井の人々に見える役者の佇まいも心に残った。

映画内世界への没入度が高い映画で、もう一度、劇場で観たい(この世界に身を置きたい)と感じる名作でした。