戦略の流行は日本人に合ってる?

みなさん、NBAのゴールデンステイト・ウォーリアーズというチームはご存知ですか?

チームの顔であるカリーとトンプソンのスプラッシュブラザースに加え、NBA屈指のスコアラーであるデュラント、ディフェンスの要となるグリーンなどを擁し、先日NBAファイナル進出を決め、NBA史上4チーム目のスリーピート(3連覇)に挑もうとしてる、近年では最強のチームです。

このチームの印象に残るのが『3ポイントシュート』。特にエースのカリーのシュートエリアは格段に広く、コート中心のサークルから平気で打っちゃうような選手です。(彼を見てると、なんだか自分も入るんじゃないかなって錯覚すら覚えます。)

それくらいウォーリアーズ=3ポイントとイメージが強いチームなのですが、興味深いデータと分析をしてる動画を見つけました。

その動画がこちら。

https://youtu.be/yJBYCBzi5ko

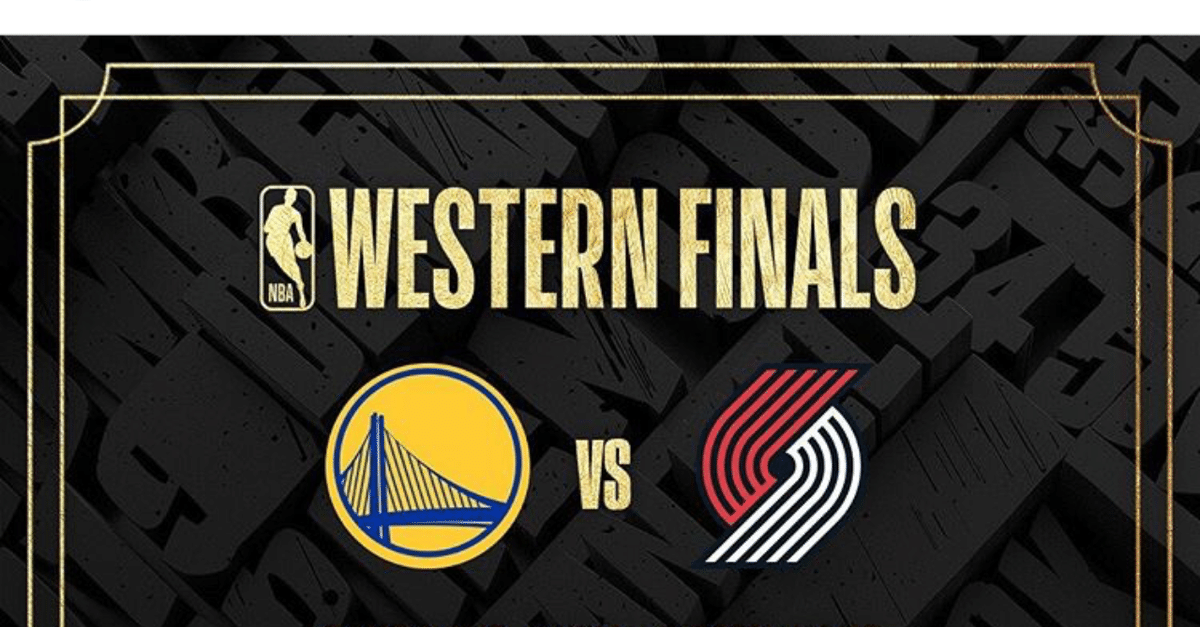

こちらNBAのカンファレンスファイナルのウォーリアーズとブレイザーズの試合から、ブレイザーズが行った特別な守り方を題材にウォーリアーズの特徴を考察した動画なのです。(ウォーリアーズの特徴は4:30くらいから述べられています。)

ここから内容のネタバレとなりますが、結論から言うとウォーリアーズは『カッティング』のチームだと述べられています。

オフボールスクリーン(ボールがないところでのスクリーン)等を使ってリングに向かってカッティングすることで、ディフェンスをリングに寄らせて、寄ったディフェンスと逆にパスを出し、3Pラインで待ち構えてるシューターに打たせるのが、ウォーリアーズの特徴であると述べられていました。

近年ではこのようなバスケスタイルを『ストレッチ5』(全選手が外まで広がることで中にカッティングするスペースを作るスタイル)と言ったりします。

これがなんで最近の流行になったかというと、バスケットの『ポジションレス化』が進んでいるからです。

昔は身長が大きい人はリングの近くでプレーする、身長が小さい人はボール運びなどリングの遠くでプレーするのが常識でした。

しかし現在では、センターでも3Pが打てたり、ガードもできる時代です。バックスのヤニス・アデトクンボなんてまさしくその象徴。(なんと211cmのガード!)

こういった今までの常識にとらわれないような選手達の登場により、チームの戦略が大きく変わりました。

●じゃあ日本のバスケは?

先程『ストレッチ5』の話をしましたが、日本には浸透しない文化だと思ってます。

なんでかというと、日本人の平均身長が低いからです。

ストレッチ5の話では、スキルが各選手ある程度均一になったことでポジションレスが起きたことが要因という話しましたが、もう一つの大切なのが要因となるのが身長です。

仮にですが、カッティングしてくる選手が170cmと2mだった場合。シュートを打つ方法の引き出しをより多く持っているのは、どちらか。バスケ経験者であればわかる感覚だと思うのですが、物理的に止められないシュートってあるんですよ。(例えば、レイカーズの往年のセンター『カリーム・アブドゥル・ジャバー』のスカイフックですかね。詳細はYouTubeを調べてみてね。)

この物理的に止められないシュートの引き出しの多さは身長に比例するんです。特にリングから近ければ近いほど。

つまり、2mの選手がカッティングしてくるから意味があるのであって、170cmの選手がカッティングしてもシュートの選択肢が少なくて打てないことが多いんです。

よって、ストレッチ5の戦略は『自チームの平均身長がある程度あること』が前提となります。

この戦略の前提を元にBリーグの話をすると、170cm代の選手も多く在籍してますし、外国籍選手で2mの選手も大きいます。

よって、ストレッチ5は日本では浸透しないだろうというのが自分の考えです。

●じゃあ日本が強くなるには?

自分は『高身長選手のマインド』がポイントかなと思ってます。

自分も188cmあり、小さい頃から学校の整列では一番後ろに並んでたタイプなのでわかることなのですが、

小学校・中学校では身長があるというだけで優遇されます。要は『試合にどうやったら出れるか』を考えなくても試合に出れちゃうんです。

海外では自分みたいな身長が当たり前なので、『試合にどうやったら出れるか』を考えて勝ち残って来た人がずっと選手を続けていると思うのですが、日本だと190cmはレアキャラなので、優遇されちゃうんですよね。

競争できる環境に変えるというのはなかなか難しいことは承知してますが、高身長選手のマインドが育ちにくいのが現状です。

自分は、部活動のクラブ化によってレベル別に環境を分けるべきだと思います。

要は、上手い人は上手い人の中で競争したほうかいいってやつです。100m走も一人で走るのと、同じくらいのタイムの人と走った場合とでは、後者が早くなるとはタイムでも実証されてることです。

ただここで勘違いされたくないのは、レベル別に分けたらレベル間での一切の交流を無くしたいというわけではありませんよ?様々な人と交流することで選手としての価値が上がっていくと自分は思うので、ここだけは言っておきます。

日本人の特徴を理解し、それにあった戦略を立てる。NBAの模倣ではなく、世界と比べてどれだけオンリーワンを作れるかが、世界と戦うためのポイントとかなと思ってます。

以上、一選手の意見でした。