ファンタジースプリングスに期待すること【FSレポ①】

2024年6月6日にオープンした東京ディズニーシーの新テーマポート「ファンタジースプリングス」に行く機会がついにめぐってきた。

この記事を執筆している現在、ファンタジースプリングスは入場制限を行っていて、特別なチケットを持っているゲストやアトラクション/レストラン入場券を持っているゲストでないと入場することができない。

この記事では、TamifuruDがファンタジースプリングスに期待することを書き並べるよ。

注意

この記事は筆者がファンタジースプリングスに訪れる前に書いていますが、既に各アトラクションのライド動画は鑑賞済みです。

そのため、各アトラクションの内容に直接言及します。

ネタバレを避けたい方は、閲覧をおやめください。

ピーターパンに託す夢

私が最も期待を寄せているのが、アトラクション「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」である。

大人の貫禄を見せつけてくれるのか?

ファンタジースプリングス内でテーマになっている『塔の上のラプンツェル』(米2010年)と『アナと雪の女王』(米2013年)はどちらも2010年代の作品で、製作総指揮にはジョン・ラセターの名前が入っている。ピクサー社で『トイ・ストーリー』や『カーズ』を手がけた彼のディズニー社へのゲスト参戦により、2010年代はディズニーの第三次黄金期と呼ばれるようになった。

さて、ファンタジースプリングスでフィーチャーされる3つの映画の中で唯一ウォルト・ディズニーが手がけた映画が『ピーターパン』(米1953年)である。

内容はかなりポリティカル・コレクトネスに反しているし(私は勝手に「ポリコレ役満」と呼んでいる)、そもそも映像も他の2作品がCGなのに対して『ピーターパン』はセル画アニメである。

こうした状況で、「ピーターパンのネバーランドアドベンチャー」にはフレッシュな令和の魅力と1950年代のノスタルジーの両面を感じられたら素晴らしいと思う。

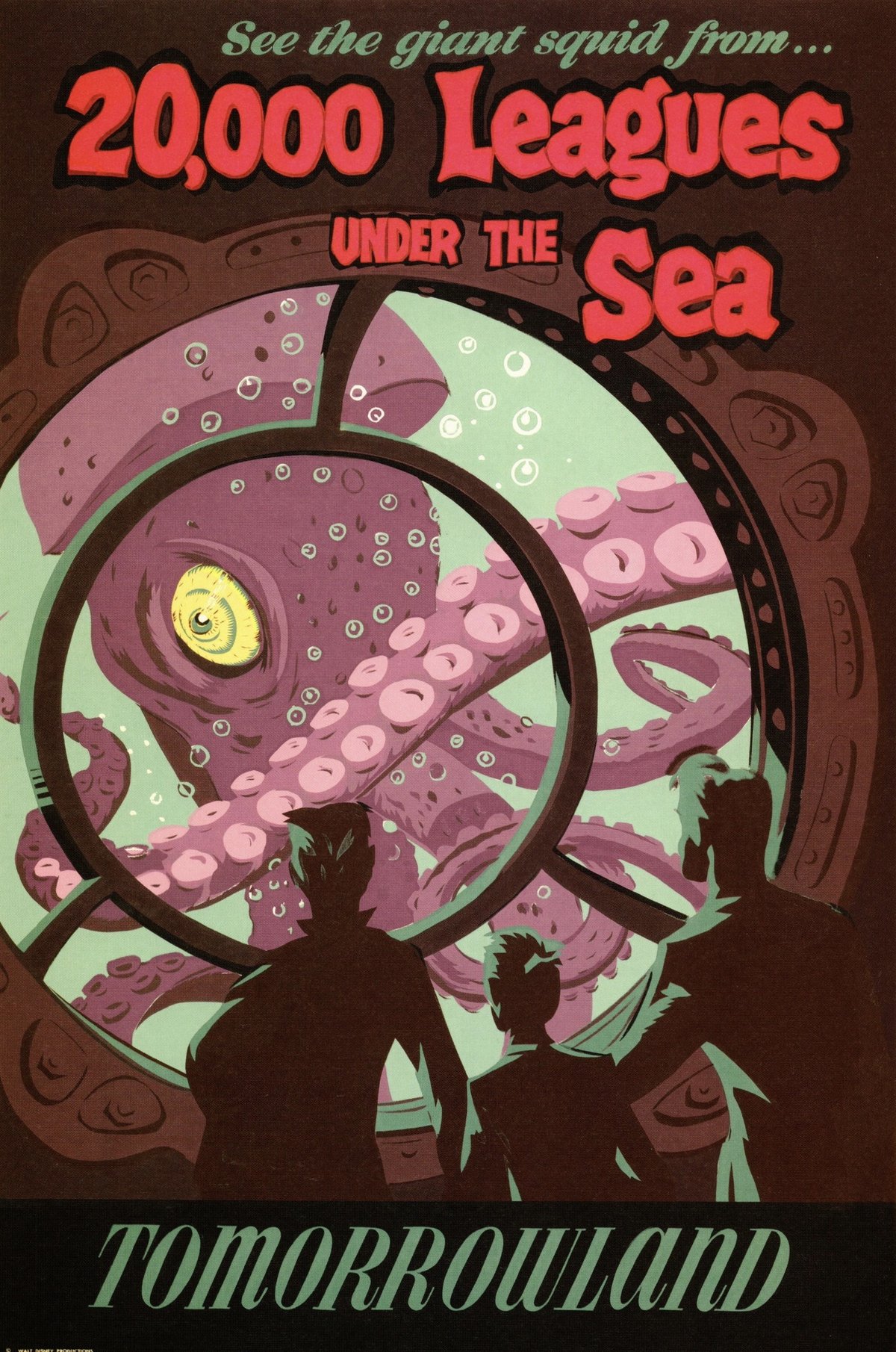

例えばアトラクションのポスターを見てみると、アトラクションのロゴマークは映画のオープニングに使用されているもの(Peterのtに赤い羽がデザインされたもの)と同様のようだ。

そして、1955年に世界で初めてのディズニーランドがカリフォルニア州に開園した当時用いられていたシルクスクリーン印刷のような雰囲気をまとっている。

『ディズニーテーマパークポスターコレクション』(2013)より

加えて、アトラクションの前半では劇中歌の見事なアレンジがミックスされている一方で、ライドの後半では映画の原曲をほぼそのまま使用しているようだ。

こうした点にノスタルジーを感じる一方で、メガネを用いた3D映像とモーションシミュレーターを組み合わせた比較的今風のシステムのライドであることは否めない。

3Dとモーションシミュレーターはどちらも現地で体験しなければ魅力がわからないものなので、実際の乗り心地がどんなものなのか期待が高まる。

競合多数の中、最新版としての立場を確立しているのか?

3D映像×モーションシミュレーター×ライドというシステム自体は、USJの「アメージング・アドベンチャー・オブ・スパイダーマン・ザ・ライド」で経験された方が多いだろう。

筆者はこのシステムを体験するのが「ネバーランドアドベンチャー」で初となるため単純比較ができないのだが、東京ディズニーシーの各アトラクションと比較してみると、このシステムの面白さが見えてくる。

「ネバーランドアドベンチャー」に近しい体験価値を持つアトラクションとして、2019年のオープン以来、東京ディズニーシーで最も人気の「覇権アトラクション」だった「ソアリン:ファンタスティック・フライト」がある。モーション制御されたライドに乗って立体的な映像を楽しみ、空を飛ぶ感覚を擬似体験するという点でかなりコンセプトが似通っており、僅か5年の間に「飛行もの」の新作が更新されることになる。また、2015年に惜しまれつつクローズした「ストームライダー」も、モーションシミュレーターで飛行体験をするものだった。

ただし、これらはあくまで3D映像×モーションシミュレーター。横移動するライドの要素は含んでいない。

モーションシミュレーター×ライドの組み合わせでは、「インディ・ジョーンズ・アドベンチャー」がロストリバーデルタにある。また2021年にオープンした東京ディズニーランドの「美女と野獣“魔法のものがたり”」も、トラックレスライドの上に音楽に合わせてダンスをするカップが載っている。

ところが、これらは逆に3D映像という要素が欠けている。ここに3D映像を足そうとすると「トイ・ストーリー・マニア!」が挙げられるが、逆に今度はモーションシミュレーターの要素が抜けてしまう。

つまり、東京ディズニーシー内には「ネバーランドアドベンチャー」と近しい要素を持ったアトラクションが多数あるにも関わらず、3D映像×モーションシミュレーター×ライドの三拍子揃ったアトラクションはこれが初なのである。

海外のディズニーパークにはこの手のアトラクションが沢山あるのだから、日本にあってもいい──ある意味で「ネバーランドアドベンチャー」は、日本のディズニーファンの悲願と言えるアトラクションだろう。

そういえば、2010年代の映画をモチーフにした「フローズンジャーニー」と「ランタンフェスティバル」は、映像表現よりもオーディオ・アニマトロニクスの魅力が光るアトラクションだ。一方、古典映画とさえ言える『ピーターパン』の「ネバーランドアドベンチャー」だけが3D映像のアトラクションで、アニマトロニクスを一つも導入していない。

この奇妙な対称性がどう体験に関わってくるのだろうか……楽しみでならない。

アナとエルサのサプライズ

アナ雪は"THE BEST"になり得るのか?

筆者の趣味の一つが、海外YouTuberの東京ディズニーリゾートVlogを見ることである。

ファンタジースプリングス開業後、だらだらと色々な方のFS動画を鑑賞していると、ある傾向が見えてきた。「ピーターパンのネバーランド・アドベンチャー」と「ラプンツェルのランタン・フェスティバル」は好みが分かれるが、「アナとエルサのフローズンジャーニー」は頭ひとつ抜けており、新エリアのベストライドとしての期待をかけられているようなのである。

事実、開業2ヶ月間の傾向を見てみると、スタンバイパス(無料入場券)とディズニープレミアアクセス(有料入場券)共に、フローズンジャーニーが一番人気を誇っている。

その背景には、これまで香港ディズニーランドやフロリダのエプコットに建設された『アナと雪の女王』のアトラクションと、内容や機器を一新していることがある。「フローズンジャーニー」は「アナ雪」ライドの最新作であり、ディズニー映画をもとにしたアトラクションの最先端なのである。

実際にアトラクションのライド動画を見てみると、かなり良くできていると思う。

しかし、ボートライドの名作としては押しも押されもせぬ「カリブの海賊」があり、その魅力は圧倒的なスケールと没入感である。

「フローズンジャーニー」にはアレンデールの城が2度登場する。このお城がおさまるほど高い天井を、そしてお城の広大な敷地を感じさせるほどの広い空間を確保することが可能なのであろうか?

多くの箇所が書き割りに見えてしまっては若干味気ない一方で、「カリブの海賊」は室内の明るさをコントロールすることであたかも遠くまで夜の海が広がっているかのような印象を与えている。

アトラクションという空間の制約から解き放たれ、アレンデールの街中を船で観光するようなアトラクションに仕上がっていたら、さぞかし魅力的だろう。

また、海外ファンが"THE BEST"の称号を与えるアトラクションとして、東京ディズニーシーには「センター・オブ・ジ・アース」が鎮座している。「アメリカのパークを含めたとしても最もお気に入りのアトラクション」とすら言われるアトラクションがあるパークで、"THE BEST"を塗り替えることが可能なのか。

幸い、「フローズンジャーニー」の最大の魅力は世界のディズニーパークで最先端のオーディオ・アニマトロニクスである。実際、その表現力は動画で見ているだけでも感動ものである。現地で実際に動いているところを見たい。

ラプンツェル問題

一言「ラプンツェルって……」

日本国内にファンの多いラプンツェルだが、筆者はあまり共感できていない。

そのため、「ラプンツェルのランタンフェスティバル」に期待していることがあまりない。強いていうなら、これだけのマイナス値からラプンツェル好きにさせるような音楽のパワーがあるなら、流石に負けるかもしれない。

世界よ、これがランタンフェスティバルだ

『塔の上のラプンツェル』の映画後半で登場するランタンフェスティバルは、多くのファンが実際に体験したいと思うシーンになっている。

こうした「映画のアレを体験したい!」ベースで作られたアトラクションは数多あるわけで、それは世界で初めてディズニーランドが開園した1955年からある「白雪姫の冒険」をはじめ、ディズニーのお家芸なのだ。

東京ディズニーシーの場合、ミステリアスアイランドに停泊しているノーチラス号は、映画『海底2万マイル』(米1954年)を観たゲストにとって映画の世界そのままだし、東京ディズニーランドに2009年にオープンした「モンスターズ・インク“ライド&ゴーシーク!”」は、映画に登場するモンスターズ社やモンスター・シティの完全再現である。最近では2021年の「美女と野獣“魔法のものがたり”」が、映画のミュージカルシーンに入り込んで一緒にダンスをするような体験を提供していた。

こうした点で、「ランタンフェスティバル」はディズニーの伝統的アトラクションに名を連ねる系譜のコンテンツ力を持っているし、次の世代に繋がっていくものなのだ。世界に誇れる「映画のアレ」を思う存分体験させてほしい。

クイックサービス

ファンタジースプリングスの詳細が発表された際、話題になったことがあった。それは、「エリア内のレストランがすべてクイックサービスタイプである」ということ。

「ルックアウト・クックアウト」や「スナグリーダックリング」はまだしも、「アレンデール・ロイヤルバンケット」がセルフサービスはないやろ。私はいまだにこれを「アレンデール・配給バンケット」だと思っている。アナとエルサが城を開放して食事を振る舞っている設定だと思うが、どう考えても『アナと雪の女王』でハンスが城のスープを無料で振る舞っていたアレである。

また、メニューに関しても、あまり良い前評判を聞かない。「ルックアウト・クックアウト」はよしとして、特に他の二つのメインレストランの評判は悲惨である。

このあたりは実際に食べてみないとなんとも言えないな……。

個人的に期待すること「ディズニーシーらしさ」

このあたりから、出発前夜に急いで書き上げているのでなんか雑になっている。もうしわけなし。

「カリブの海賊」の序盤、洞穴の中を抜けていく。そこから新たにオープンした「ビッグサンダー・マウンテン」、「スプラッシュ・マウンテン」とその表現力が進化していったのが、岩の表現。東京ディズニーシーといえば、「センター・オブ・ジ・アース」はじめ、プロメテウス火山周辺のロックワークが非常に高い評価を得ている。

ファンタジースプリングスは、精霊たちが水の力で岩を削って物語を表現したことで生まれたというさまざまなディズニーキャラクターのロックワークがある。これらのクオリティが高いものであることは映像からも明らかだが、実際に現地で見るとなると、水や草木との組み合わせも相まって見え方が変わってくるだろう。

以前に投稿したこちらの記事では、「東京ディズニーシーらしさ」について紹介した。

この記事では「東京ディズニーシーらしさ」を「純然たるディズニークオリティ」言い換えれば「カネを生まないところにどれだけカネをかけられるか」であり、ファンタジースプリングスのロックワークや水の演出もそれに当たる。

また、「ディズニーシーらしさ」は物語の面にも現れる。

東京ディズニーシーの(元祖)玄関口であるメディテレーニアンハーバーにある要塞「フォートレス・エクスプロレーション」は、探検家・冒険家学会という組織が管理している。彼らのモットーは「冒険」「発見」「発明」「ロマンス」だが、おそらくこれが東京ディズニーシーらしさの一つであると言えよう。パーク開園時の社長である加賀見俊夫氏は園内のレリーフで「勇気と発見、想像とロマンス」という言葉を使用している。勇気は冒険の、想像は発明の源泉であると考えれば、大きな差ではない。

海の向こうにある世界に憧れる姿や、その憧れの世界へたどり着く冒険、そしてそのために求められる発明、最終的にはそのゴールとして新たな発見がある。

近年、「ビリーヴ!〜シー・オブ・ドリームス〜」にもみられるように、冒険や発見の先にある自己理解やパークがかねてよりテーマにしてきた'Wish'「願い」が、「ロマンス」の枠に包摂されることで、東京ディズニーランドで扱っている「ファンタジー」や「夢」の世界が東京ディズニーシーでも体験できるようになってきた。

いわばファンタジースプリングスとは東京ディズニーシーの「ロマンス」の新解釈なのであり、このエリアはロマンスを追い求めて突き進む過程を「冒険」と定義しているのである。

……というのが私のイマジネーション。実際はどうなのか、確かめに行ってみようと思う。

結論

他にも書きたいことはいろいろある。どの作品も魅力的な楽曲を持っているから、ディズニー音楽の力を感じられるようなアトラクションになっていてほしいとか、海外ファンのファンタジースプリングス動画は言っていることが大体一緒だから、違う楽しみ方がしてみたいとか……そういう期待もある。

そう思っていた矢先、査読担当のもちさんが「ファンタジースプリングスに期待すること」という記事を上げてきた。全部楽しみだと書いてあった。

まあ……実際……そうなんよな。それが正解やで。筆者はひどく赤面した。