人工林の科学/森林講義編2(プロローグ=熊野の森を歩いてみた!)

どうもこんにちは。たくさん集まっていただいてありがとうございます。後藤先生の作られた「熊野の森ネットワーク いちいがしの会」は以前からよく知っておりまして、すばらしい活動をされているなと思っておりました。このようなところに呼んでいただき光栄です。では講演時間は一時間半ということで、話をさせていただきます。

最初の著作は「林業の技術書」

私は林業の専門家でも何でもなく、森林の学術的な勉強を大学でしたとかそういうこともなく、まあ自分で山を歩いて、それから森林ボランティア活動が入門こと始めだったのですが、その中でいろいろな方々と木を植えたり下刈りしたり、間伐や枝打ちをしたり、という実践の中から林業を学び始めました。

また林業家や山仕事をされている方などと交流を持ち、全国いろいろな場所を訪ねて話を聴いて、そんなことを繰り返しながら林業への理解を深めてまいりました。

やがて間伐の鋸谷茂さんや、林道の田邊由喜男さんというような、非常に重要な先生に出会うわけですが、私はイラストが本業で解りやすい図を描くのが得意なものですから、そのような方々の林業の本作りのお手伝いをするようになり、私の最初の著作は絵本でも画集でもなく、なんと林業の技術書(『鋸谷式 新・間伐マニュアル』全林協2002/*1)だったのです。

鋸谷さんの場合はすばらしい間伐の技術でした。「巻き枯らし間伐」も含めて、この新しい森作りの体系をなんとか広めて、少しでも日本の人工林の情況を良くしたいなという思いで本を書いたのがきっかけで、林業や森林というものに、いま現在までも仕事を通じて関わっているわけです。

10年前、初めて訪れた紀伊半島、間伐遅れの山々

さて、2011年に紀伊半島で山林が崩壊し、大変な被害がありました。私はこの豪雨にずっと注目し、ネットの情報を追い、テレビニュースを見、新聞の記事も拾っていましたが、崩壊した山の写真を眺めて「これは、ついに来たな……」という感想を持ちました。

というのは、もう10年くらい前から私は紀伊半島も眺めていまして、最初に旅をしたのは私の2冊目の著書、鋸谷さんとの共著である『図解 これならできる山づくり——人工林再生の新しいやり方』(*2)という本を作っていた頃です。すでに内容が出来上がっていたこの本をタイトルを考えようと、前々からずっと行きたいと考えていた南紀・熊野を、本の完成の記念を込めて初めて車で回ってみたのです。

そのときに、とてつもない量の人工林が、びっしりと植わっているところが、予想以上に大量にある。すでに一部では崩れている箇所も見受けられました。とにかく間伐遅れの酷い山がとんでもなく多い。

当時、「熊野古道」が世界遺産に登録される直前で盛り上がっていた頃ですが、私は「熊野古道もいいけれど、この間伐遅れの山をいったいどうするのか?」と大変疑問に思って、これはとにかく巻き枯らしでも何でも急いで手を打たないととんでもないことになるぞ……と、旅を終えてすぐにそのことを自分のホームページの日記に書いたのをよく覚えています(「日の出日記」No.276/吉野・熊野・南紀の旅/2003.11.6~8/現在は閲覧不可)。

崩壊前後の山(宮川村)に出会う

それから以後、3回4回と、この地を回っています。

2004年の9月には三重県の旧・宮川村(現・大台町)で豪雨の土砂災害があり7人の方が亡くなられて、私は崩壊現場を見に行きました。ここは崩壊前にも訪れていたので(2002年5月、NPO法人・森づくりフォーラム主催「伊勢神宮宮域林見学ツアー」の途上)、被災後の工事現場、崩壊した斜面をコンクリートで覆っていく工事を目の当たりにして衝撃を受けました。非常に悲惨な事故ですが、こういうことが紀伊半島、そして四国・九州、密植して間伐が遅れた人工林で、これから頻繁に起こるだろうなと思っていた。

今回の崩壊現場を見て——線香林が折れにくい特異な風土

昨日、雪が降っていましたけれどもこちらの大崩壊の現場(田辺市中辺路滝尻)を見させていただきました。崩れた場所は典型的な荒廃人工林の山でしたね。「いちいがしの会」の調査では、今回崩れた場所はほとんどがそのような山林だということです。

「線香林」という言葉があります。間伐の手入れが遅れると林内が真っ暗になって、下から枝が枯れ上がっていくのですね。そうすると生きている緑の葉のついた枝がだんだん無くなってくるのです。やがてお線香みたいにヒョロッとなって先っぽだけに緑の枝が付いている状態になる。

木のかたちというのは、皆さん神社とか大きなポツンと植わっているスギの木を見たことがあれば解ると思うのですが、スギもヒノキも正常に育つとき、地面の近くから大きな枝が張り、遠目で見て緑のきれいな三角形になりますね(*3 ただしそのような木は柱などを採るには節だらけで製材のムダも多いので、林業的には密植・枝打ち・間伐などによって通直完満を目指すのが現在の林業の常態になっている)。

それが暗い中で育つと、光が当たらないところは枝が枯れていくのです。そうなると成長が悪く、非常に細い幹の先に緑の葉がぽつんと付いているような異常な形状になる。そういう木は弱いですから、たいがい折れるのです。風が吹いたり雪が多い地方では必ず折れます。ところが、紀伊半島では折れないのですね。折れないところがたくさんあるのです。というのは、ここ紀伊半島の内陸部では台風が来ても強い風が当たらない場所が多く、また木を折るほどの大雪がない。ですから折れないままずーっと線香状態の山なのです。そしてそれが枯死せず立ち続ける。全国的に同じようなところはありますが、ここは特に多い。ある意味、特異な風土だと思います。

密植の吉野林業と紀伊半島

それからもう一つ、スギ・ヒノキの人工林は日本の伝統的な林業の中では1ヘクタール当たり3,000本ぐらいしか植えないんですね。ところがここはおそらく奈良県の吉野林業の影響を受けているのでしょう。それよりも密度が高い。吉野というところは多いところでは1ヘクタールに12,000本も植え、それを細かく間引きながら、販売をし、最後には樽用の木を作る、そういう林業をしてきたところです。もともと風雪害を受けにくい風土でいい木が採れる、かつ京阪神という消費地に近いことから、そのような林業で上手な商売をしてきたところなのです。

こちらの林業地もおそらく1ヘクタール当たり5,000本以上(*4)植えていると思います。スタートの時点から密度が高い上に、間伐を怠ればますます細い線香林になる。間引いてやれば残された木に多くの光が当たり、緑の葉が増え幹も太くなりますが、たくさん植えて間伐を怠っているということは、細いままびっしりと木々が残っているその状態がさらに激しくなる。しかもその木が折れないで残る。

雨と湿気のせいで細い木が枯れず生き続ける

そうすると、天井はカーペットのように一面緑ですが、下は光が射しませんから草が生えず、雨に叩かれると土が流れて石が浮き、瓦礫のようになっている。

こうなると普通だったら中の木は少しずつ枯れていくのですね。ところがここは枯れないのですよ。なぜかというと、雨が多いからです。すごく湿気があって、木がぎりぎりの状態で生きていられる。だから細いまま、幹の先にだけ緑の葉を付けた状態でも枯れずに立っている。

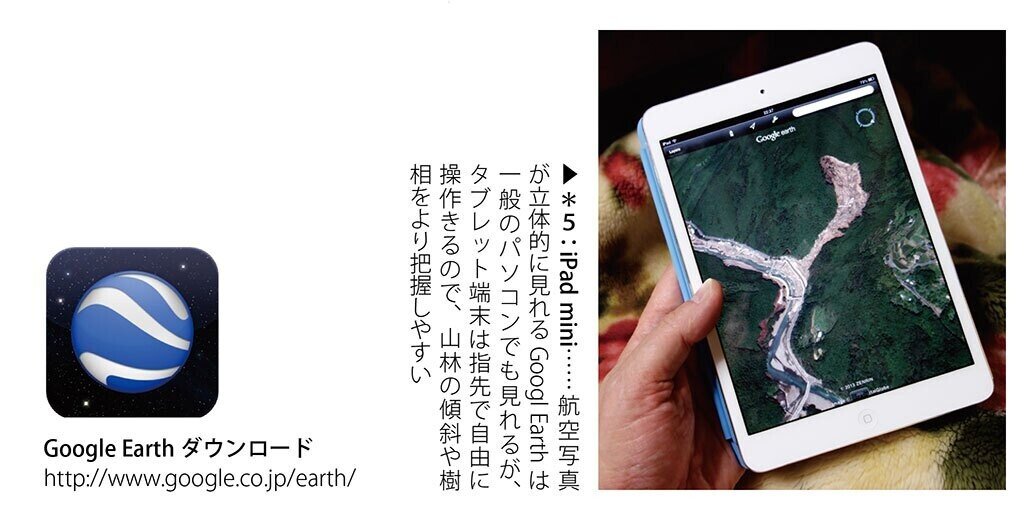

最近私はタブレット端末のiPad mini(*5)を買ったのでGoogle Earthというアプリで航空写真を眺めて、紀伊半島を調べてみたのですけど、ここにはこのような線香林がとてつもない広大な量あるのです。

奥地にも膨大な線香林がある

人工林というのは、日本の全森林の41%を占めています。これでも植え過ぎといわれていて問題になっているわけですけど、紀伊半島の三重県と和歌山県はなんと人工林率が60%以上ある。全国的にみても人工林率が高い。これは植えれるところはほとんど植えた、という感じですね。たとえば山というのは人工林にできない場所、植えれない場所というのがけっこうあるんですよ。岩場であるとか、谷の岸や急峻すぎて人が行けない場所、海岸沿いの育たないところとか。そういうところを除いてほとんど人工林化している。

それから、こちらでは昔は奥地に飯場を建てて泊まり込みで造林作業をしたそうです。歩いて日帰りできないような奥地、道がない場所にも一面に植えてしまっている。だから、今後手入れをするためにまず道を入れなければいけないような場所がたくさんある。そういう場所が、航空写真で見ると、気が遠くなるくらい大量にある。

水量が3分の1に減った富田川

これを、これから一体どうしていけばいいのか? ということがとても大事なことだし、こちらに住んでいる皆さんには生活にも直結する問題です。崩れる山の近くに住んでいる人はもちろん命に関わる問題ですが、そうではない、町に住んでいる皆さんもたとえば水の問題で関わってきます。

昨日、「いちいがしの会」会長の竹中さんから「富田川の水量が子供の頃に比べて3分の1に減った」というお話をお聴きしました。山林や川の状態は海産物にも影響を与えるわけで、様々な資源の問題にも関わってくるわけですから、ここに住む皆さんが何かしらご自身で手を打っていかないといけません。

(森林講義編3に続く)