『ストレイチルドレン』の感想 〜『moon』と比較しながら考えたこと〜

年末年始は、オニオンゲームスの新作『ストレイチルドレン』 をやりまくったので、ダラダラと感想を書くことにする。というか、実際に書き終わってみたら、ほぼストーリーの説明と解釈になってしまった。

でも、ストーリー自体がわかりづらいので、説明や構成に個性が出るだろうからそれでよしとすることにした。

結論としては、1997年発売の『moon』既プレイの方にはめっちゃおすすめできる(未プレイの人がどう感じるかは想像がつかない。なぜなら、私にとって『moon』は思い出にきざまれているゲームであるからだ)。

※引用元は動画リンクを貼り付けているもののほか、下記のものがあります。

1.『moon』(4:3サイズの画像引用のもの)

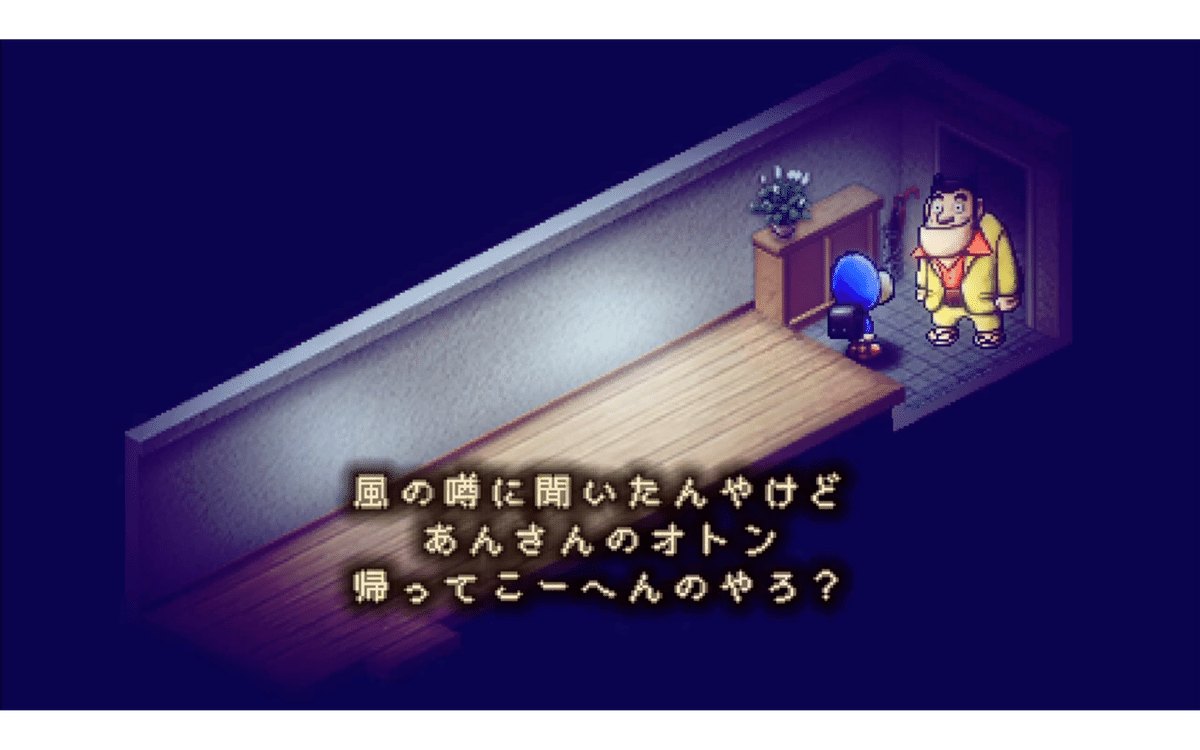

2.『ストレイチルドレン』(16:9サイズの画像引用のもの)

3.『ムーン オフィシャルブック』

なお、説明がゲームのストーリーから遊離しないように、意識的に画像引用を多めにしています。読みづらくお感じになった場合はすみません。

※『ストレイチルドレン』のエンディング以外は、『moon』も含めてネタバレありなのでご注意ください(もちろん最後まで無料でお読みいただけます)。

また、ストーリーの大枠については触れていますが、各ステージの細かい部分についてはあまり触れていません。

そのため、本記事を読んだ上でも、ゲームを楽しめると思うのでぜひ『ストレイチルドレン』(と『moon』)をプレイしていただけると嬉しいです。

以下、内容に入ります。

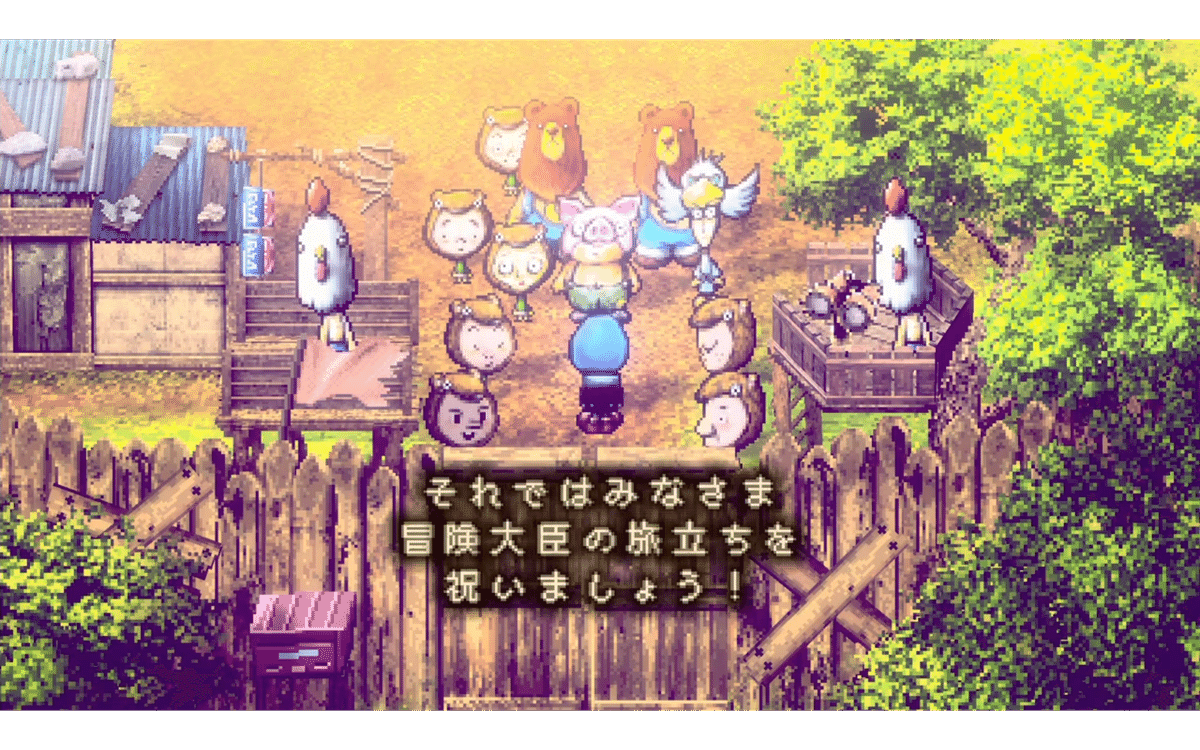

『ストレイチルドレン』の旅の目的は失踪した父親を見つけ出すことだ。

冒頭で家のチャイムが鳴り、扉を開けると主人公のオジさん、ケンケンが現れる。

ケンケンは父親の居場所に心当たりがあるらしく、地下鉄の駅のホームの、隠し扉の中にある「オトンの隠れ家」に案内してくれる。

そこで主人公とケンケンはゲームの世界に吸い込まれる。そういえば、前作の『moon』でもゲームに吸い込まれていた。

今回吸い込まれるのは、父親が作ったゲーム、ファンタジーRPG『ミカヅキ』だ。

まず最初に気になったことは、主人公と相棒(?)のケンケンが生活しているのはいつなのだろうかということだ。

素直に考えれば、1997年のファンタジーRPG『ミカヅキ』を完成させた日に父親が失踪しているわけだから、それから遠くない時期と考えるのが自然だ。

でもこれではおかしい。

というのも主人公の家のテレビが薄型テレビなのだ。それにテレビ画面のアスペクト比も16:9っぽい。ということは1997年頃ではない。

そして、ゲームに吸い込まれた後、序盤である登場キャラの「この30年プレイヤーが現れんから・・・」というセリフがある。

そのため、主人公とケンケンが生きているのは2027年と考えるのが妥当だろう。

でもこれだとさらにおかしなことになる。

1997年に失踪した父親の息子が、2027年の時点で小学生ということになってしまうからだ。

ということは父親は1997年の『ミカヅキ』完成日に一度失踪してから戻ってきて、息子が生まれた後、再度失踪しているということになるだろう。

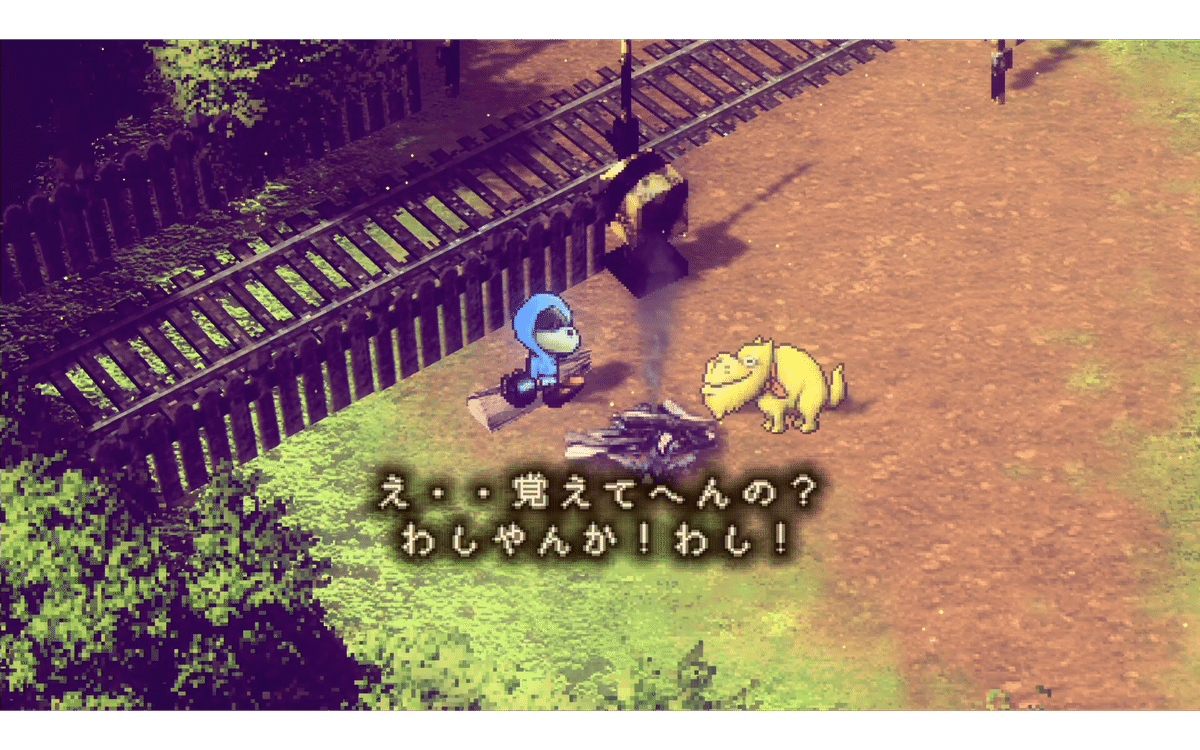

失踪の理由について、ケンケンは「オトンもわしらみたいにゲームの中に吸い込まれたんちゃうやろか?」と推理している。ただこれはあくまでケンケンの推理に過ぎないので、この段階では正確なことはわからない。

【ここまでのまとめ】

(以下では、失踪の謎の解明に進展があるたびにまとめることにする)

父親は1997年と息子が生まれたあとの2回失踪している。2027年にその理由を、ケンケンは「ゲームに吸い込まれたのでは?」と推理しているものの、正確なところはわからない。しかしともかく、その推理に従って、主人公とケンケンは『ミカヅキ』の世界で父親を探すことになる。

1997年 『ミカヅキ』完成 同日、父親失踪(1回目) 『ミカヅキ』発売中止

?年 息子誕生

?年 父親失踪(2回目)

2027年 息子とケンケンが『ミカヅキ』に吸い込まれ、旅が始まる

ただプレイヤーとしては、1997年と聞くと『moon』の発売年なので、それを意識せざるを得ない。加えて、『ミカヅキ』に吸い込まれた直後に降り立つのはとても見覚えがある世界である。

【用語整理】

紛らわしくなる時には、以下では3つの物語を次の名前で呼ぶことにする(なお、『MOON』とは『moon』に登場するゲーム内ゲームだ)。

・『MOON』の物語:「勇者と竜の物語」

・『moon』の物語:「透明の少年の物語」

・『ストレイチルドレン』の物語:「ナナシノコドモの物語」

ただし、『moon』と『ストレイチルドレン』ではゲームの世界に吸い込まれるため、吸い込まれる前の世界を「現実世界」と呼び、吸い込まれた後の世界のみを上記の「〜の物語」と呼ぶことにする。

また、【現実世界+「〜の物語」】について言及する際には、単に『moon』、『ストレイチルドレン』と呼ぶ。

なお、『MOON』、「勇者と竜の物語」にはメタ構造はないので、ほぼ同じ意味で使用する。文脈によって良い感じの方で。

さらに、『moon』と『ストレイチルドレン』ではゲームに吸い込まれた直後の世界はほぼ同じ世界であるため、その世界を「ムーンワールド」と呼ぶ。

「勇者と竜の物語」は「月の光を食べてしまった悪い竜を勇者が倒しに行く」物語である。

「透明の少年の物語」は、現実世界で『MOON』のプレーヤーである主人公が、『MOON』の世界=「勇者と竜の物語」に自閉しているところが出発点だ。永遠に続くかのように何度も何度も同じゲームをプレイしている。

次に、(ここからが「透明の少年の物語」だが、)『MOON』の画面に吸い込まれてムーンワールドに降り立つ。そこでは先ほどまで自分がプレイしていた勇者が旅をしており、自分は透明になってしまっている。そして、盲目のおばあちゃんに失踪した孫と勘違いされ、そのおかげで家に住まわせてもらえることになる。そこから主人公のムーンワールドでの旅が始まる。

その旅を通して、勇者とは異なる視点から世界を眺めることによって、「勇者と竜の物語」からこぼれ落ちてしまっていた、人びとやアニマルの多様性を理解していく中でレベルアップしていく。物語の最後には月にある「光の扉」と向き合う。

さらに現実世界に戻り、「透明の少年の物語」の経験をゲーム外でも活かすことで、現実世界も多様性に開かれた素晴らしい相貌をもった世界として見ることができるようになる。

そういったモチーフを提示するのが「透明の少年の物語」だ。

「ナナシノコドモの物語」では、『ミカヅキ』に吸い込まれるとそこにはムーンワールドがある。そして、城下町の噴水でのシーンで示されるように、そこにいる勇者は父親である。なぜなら『ミカヅキ』のカセットを落とすからだ。しかしムーンワールドは崩壊し、それとともにバラバラになってしまう。

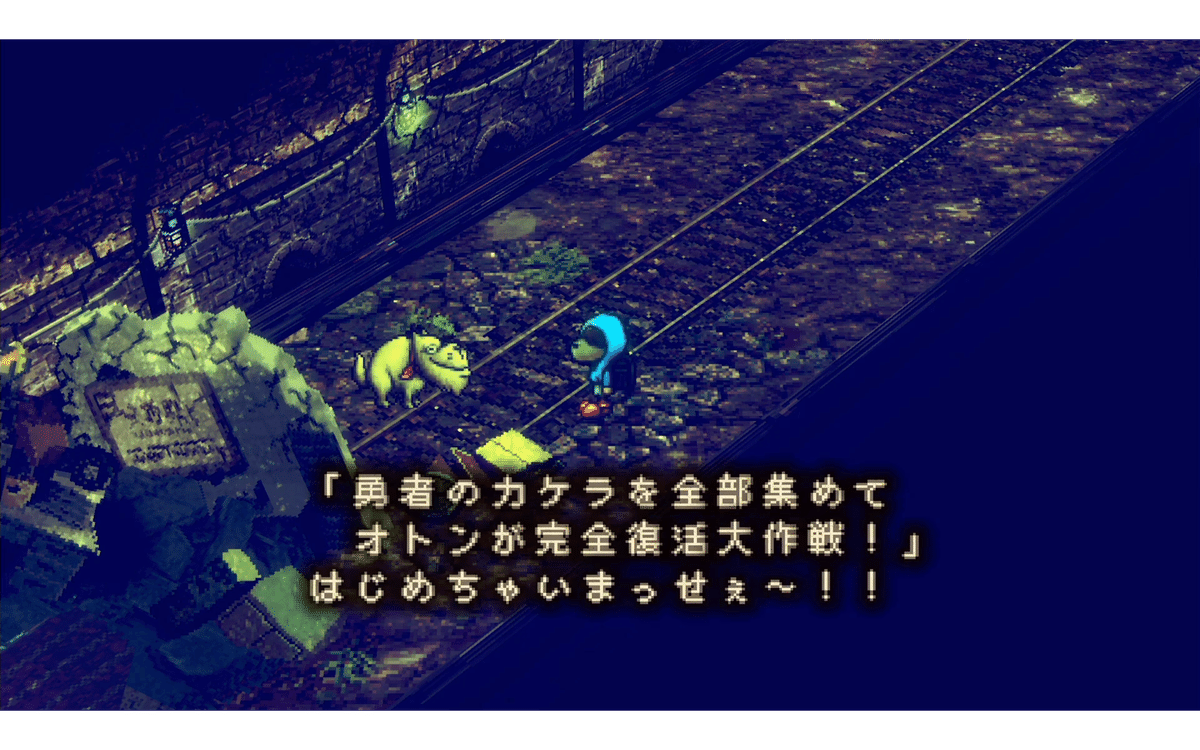

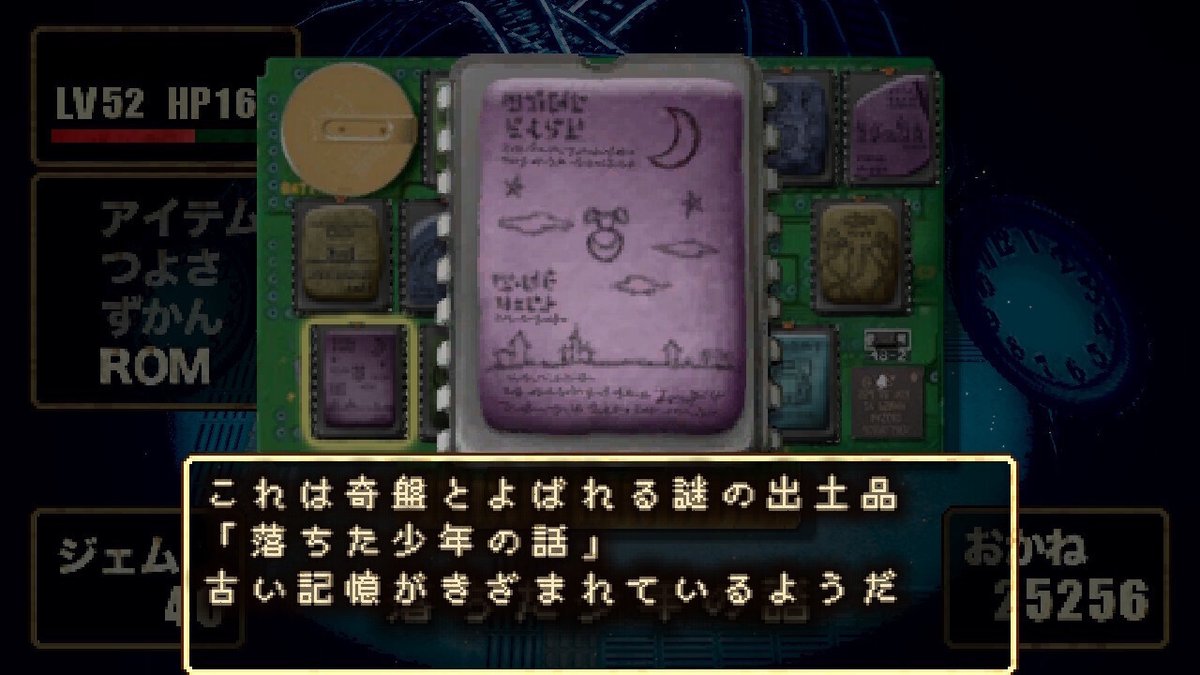

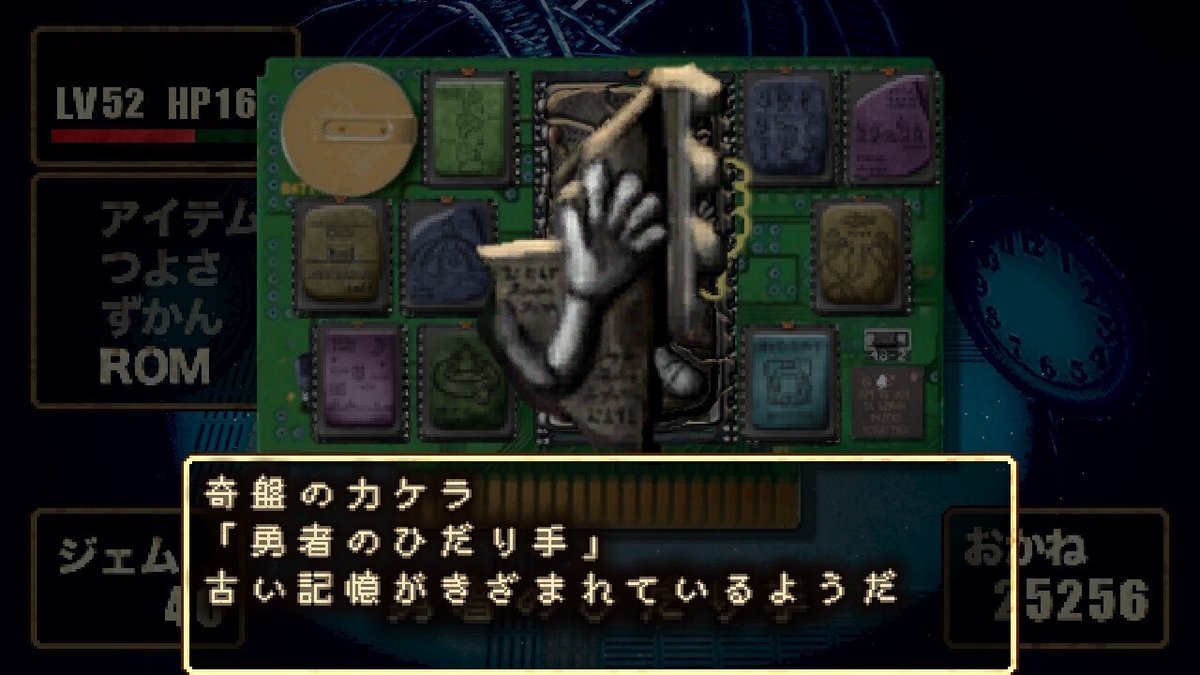

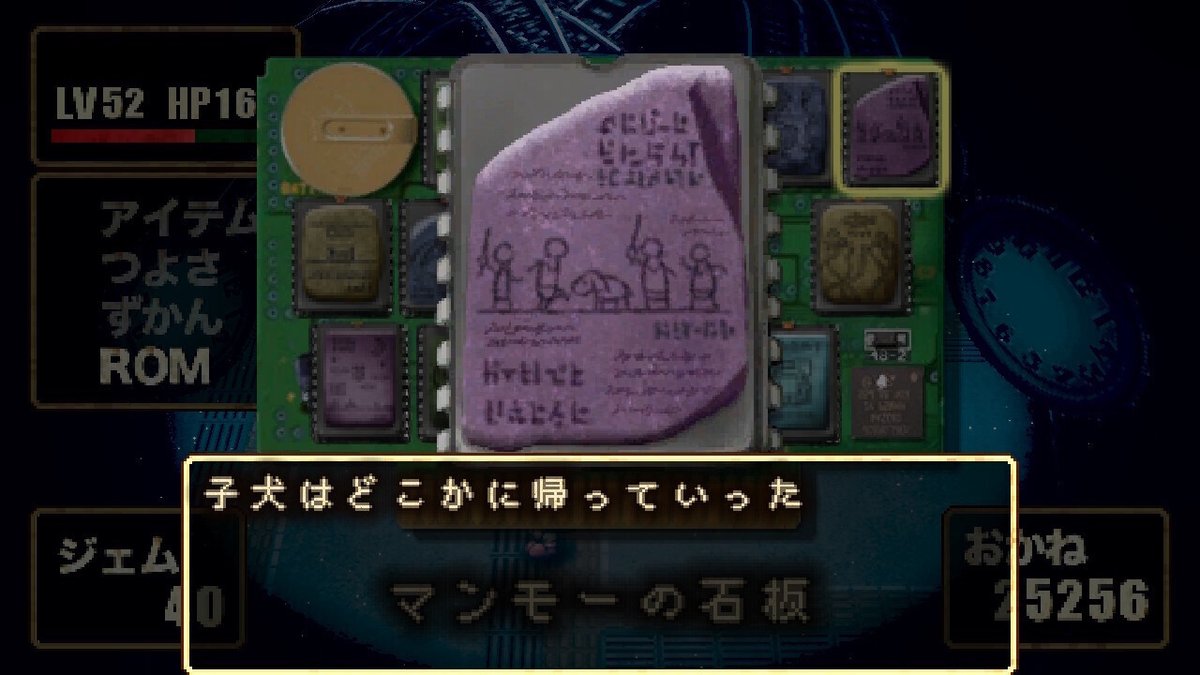

その後、ケンケンが「父親はバラバラになって死んでしまった。なので勇者のカケラを集めて復活させよう」と言い出す。勇者のカケラとは、『ミカヅキ』のROMにはめ込まれている奇盤のかけらのことである。

2027年時点で、ムーンワールドの噴水の前で現に父親が目の前におり、それがバラバラになったのだから、そのカケラを復元すれば父親を見つけ出せるのではないか。

そんな期待を胸に主人公の旅が始まるのだ。

ところで、ムーンワールドにおける「勇者と竜の物語」について、1997年発行の『ムーン オフィシャルブック』には次の記載がある。

ムーンワールドに月の光がなくなったとき、人々の混乱を恐れた大臣は偽りの希望を与えるため、月の光を食べてしまった悪い竜を勇者が倒しに行くと発表した。これが”月の輝き取り戻し計画”で、ゲーム中で大臣の世直し計画と呼ばれているもの。純粋な少年を勇者に仕立て上げて、月に向かわせたのはほかならない大臣なのだ。

つまり「勇者と竜の物語」というのは、内側の『MOON』の世界から見た場合には、純粋な少年の目から見える、唯一の世界である。

同時に、外側のムーンワールドから見た場合には、月の光の消失から人々の目を背けさせて、治安を維持することを目的として、大臣によって捏造された物語なのである。

1997年の「透明の少年の物語」の時には、ムーンワールドの住人は皆、「勇者と竜の物語」を信じていた(少なくとも気にはしていた)。勇者自身も含めて。

しかし30年後の2027年、「ナナシノコドモの物語」ではムーンワールドの住人は誰も「勇者と竜の物語」を信じなくなってしまう。そして、無気力になったり、同じ顔のアニマル(動物)、つまり人ならざる姿になってしまう。

この3つの物語を、月の光の消失という現象に対してどのようなスタンスを取るかという点で整理することができるだろう。

・「勇者と竜の物語」:

「勇者と竜の物語」の内側で生きて、月の光を食べてしまった竜を倒す。

・「透明の少年の物語」:

「勇者と竜の物語」というフィクションの物語が世界の中心にあり、ムーンワールドの人々は月の光の消失から目を背けている。

しかし、透明の少年は「勇者と竜の物語」の外側で世の中の多様性や真実を理解しようとしながら生きる。少年にとって、世界は愛や光に溢れている。

・「ナナシノコドモの物語」:

世界の中心を失い、「勇者と竜の物語」がバラバラなった世界で、ムーンワールドの人々は月の光の消失を直視する。

どうすれば良いかわからない。顔を失い、無気力になり、道に迷っている。

世界は虚無に覆われている。

中心を失った、『ストレイチルドレン』の世界ではオトナたちは「ナニカ」に怯えている。その不安や恐怖から目を背けたがっている。

するとオトナたちは各々が何かに執着し、駆り立てられることで、ナニカを見ないようにする。そのために地下に潜るのだ。まるで、失われた物語の代わりを探すように。

ゲームの中に登場する執着の対象で、代表的なものは規律、噂話、(他人と同じ)夢、(他人と同じ)美、宗教の教義などである。他にもオトナの数だけ執着の対象はある(皮肉なことにムーンワールドと同様、多様性がある)。

その執着の対象の共通点をあえて述べるとすれば、外部から刷り込まれた価値基準(例えばお金、規律、宗教の教義など。その象徴がスマホ)や、過去の出来事に関する記憶(例えば仕事や恋愛などについての思い出や後悔、あるいはトラウマ)が多い。それ以外にもいろいろあるが、ざっくり言えば、それらは今の自分を見失わせるものである。

より踏み込んで言えば、過去のショックな出来事のせいで自分を見失ってしまい、本来の自分とは異なる外部の価値基準にすがりついてしまっている、そうとも言えるかもしれない。

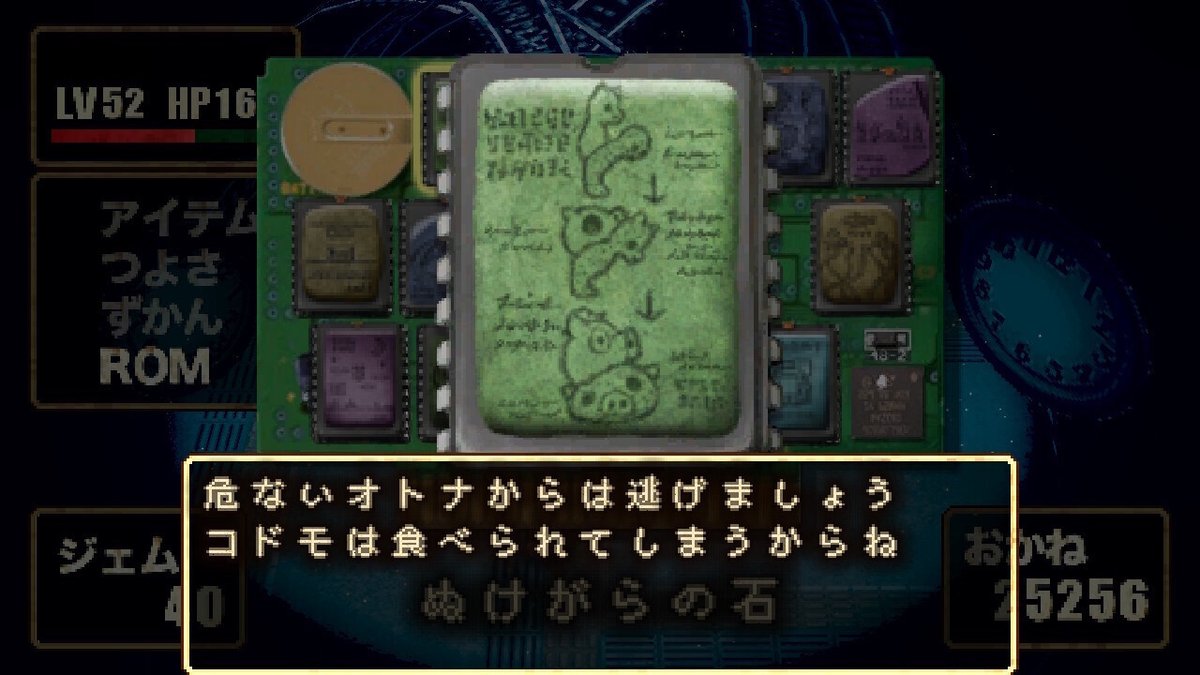

そしてオトナたちはコドモに対してその執着を押し付けまくる。ゲーム内での言い方で言えば、「オトナがコドモをおそう」のだ。コドモを地下に引きずり込んでおそうのである。

『ストレイチルドレン』の世界では敵のオトナを倒す方法が2つある。

1つは物理的に殺す方法、もう1つは「ひらけごま」という言葉を投げかけてココロのカベ(=執着)を破壊することで成仏させる方法だ。

これは現実に人間がやっていることと同型である。相手が自分にはないこだわりを持っていて対応に困る場合に、相手と距離をとるのか、あるいはこだわりをほぐして理解しようとするのか、を人は選択するだろう。

『ストレイチルドレン』の世界では、後者が重視されている(こちらの方が難しいんだけど。ゲームでも現実でも)。

ちなみに、オトナに対するアプローチとして『ストレイチルドレン』の中で登場するのは、殺すか、言葉を投げかけることだけではない。

他に出てくるのは、対象を客観視して相対化することだ。いわば、他者のことを「あなた」ではなく「それ」として扱っているのである(なお、殺す場合も「それ」として扱っているだろう)。

これは言葉を投げかけてココロのカベ(=執着)を破壊してわかり合おうとするのとは真逆のアプローチだ。相手を突き放すことでより固くさせてしまう、アイロニカルな態度である。ココロのカベをつくったオトナ同士は、そんなコミュニケーションを取っているのだ。

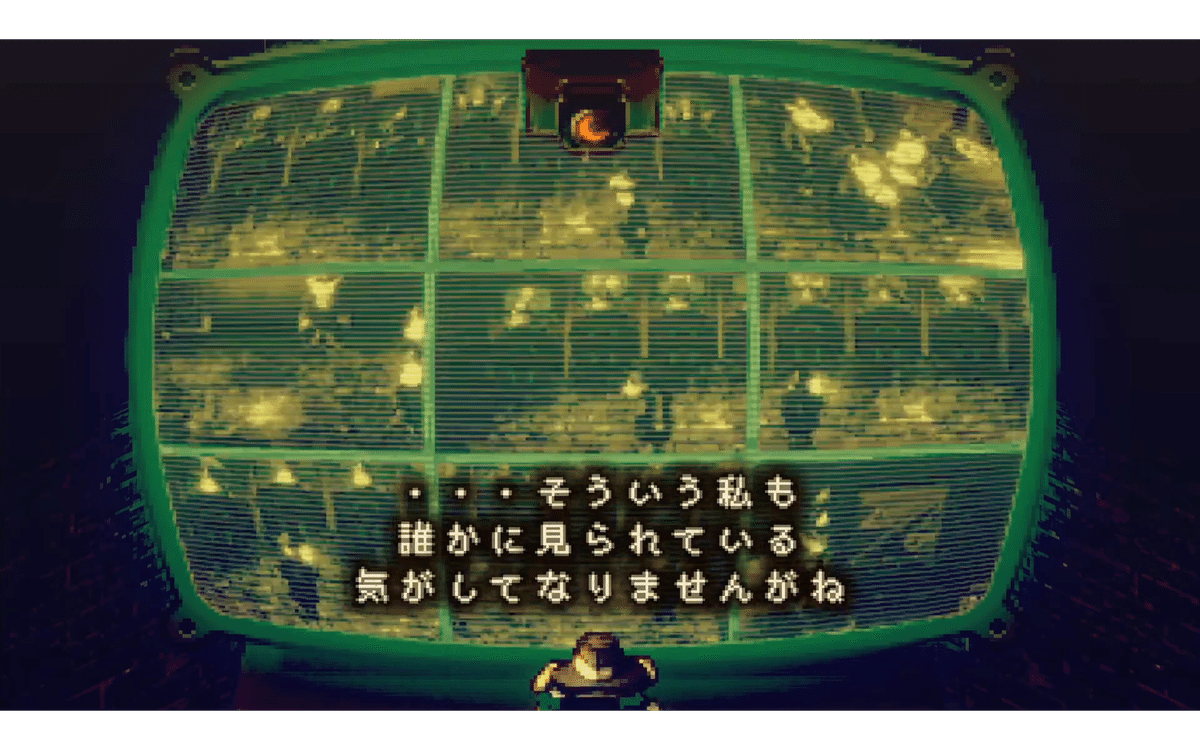

これは『ストレイチルドレン』の中ではとても皮肉な描き方をされている。

どういう感じかというと、オトナを観察しているオトナ、を観察しているオトナ、を観察しているオトナ、をゲーム画面越しに観察しているプレーヤー自身、ということを意識させる描写が出てくるのである。

このように否応なく、プレーヤー自身がオトナの視点でゲーム内のオトナを見てしまっている(そしてきっと普段の生活でも…)という構造を提示している。

実は「透明の少年の物語」の主人公が、「勇者と竜の物語」の主人公である勇者に対して向けている視点もこの客観的な視点だ。

つまり「ナナシノコドモの物語」では、オトナに対して客観視をして「それ」として扱い殺すか、あるいは「あなた」として扱い言葉を投げかけることでココロのカベ(=執着)を破壊するか、という方法で対処していく。

さらにその旅の過程で、各国にいるボスオトナたちから勇者のカケラを回収することで、バラバラになった勇者の奇盤を復元していく。

あのケンケンもそうしようと言っている。

その旅の結果、なんやかんやあり、主人公は「勇者のつるぎ」でナニカを倒すことができる。「勇者と竜の物語」の主人公のように。

「でんせつのかぶと」「でんせつのよろい」「でんせつのくつ」

は入手するんだけど、「でんせつのつるぎ」は入手しないんですよね。

『ムーン オフィシャルブック』p.7に書いてある武器は、

ボンナイフ 100ネカ

ハスキー剣 800ネカ

ハトムネ 非売品

月風魔剣 非売品

の4つだけです。ハトムネ?まさか正宗…。

そして、順当にルートを進むと、物語の最初に戻ることになる…。

何か見逃している要素があったということなのだろうか。

2週目以降はROMの空いている奇盤を埋めながら旅をしてみることにする(なお普通にプレイしていたら、初見で1周目に奇盤を全て集めることはほぼ不可能だ)。

『ストレイチルドレン』では、奇盤やその他重要な要素がストーリー中にバラバラに散りばめられているため、以下ではストーリーの順番に関係なく、理解しやすいと私が思う順番で記述する。

「ナナシノコドモの物語」の終盤、オトナの国で主人公はある奇盤を拾う。

「オトナの秘密」という「透明の少年の物語」についてプログラムされた奇盤である。

もともとこの奇盤は、『ミカヅキ』のROMにはめ込まれていたものがバラバラになり、「ナナシノコドモの物語」の世界に散らばっていたものだ。そして、『ミカヅキ』は父親が作ったものである。

ということは父親は、「透明の少年の物語」について知っているのだ。これは1997年の失踪は、ゲームの世界に吸い込まれたことが原因であることの証拠ではないだろうか。これで1回目の失踪について、ケンケンの推理が裏付けられたことになる。

【ここまでのまとめ】

父親は1997年にゲームに吸い込まれて「透明の少年の物語」を経験した。これが1回目の失踪だ。その後、現実世界に戻ってきて、息子が生まれた後、2回目の失踪をした。

そして2027年、主人公とケンケンはムーンワールドで勇者=父親がバラバラになったのを目の当たりにして、その勇者のカケラを探し始めた。旅の過程でボスオトナたちが勇者のカケラを持っていたため、やつらからそれを取り戻してきた。

しかしそれでは父親を見つけ出すことはできなかった。

さらにオトナの国で「オトナの秘密」を入手した後、NPCたちに話を聞いてまわっている時に、こんなことを言っているやつが登場する。

奇盤には古い時代の秘密が記録されている…。そうですよね…。

言われてみればそうだけど、あんまり意識していなかった。

かつ、復活させようとしている「勇者と竜の物語」と、あと「透明の少年の物語」は『ミカヅキ』のROM上の奇盤にプログラムされている。

よって、このプログラムされた「勇者と竜の物語」と「透明の少年の物語」は、「古い時代」の話なのだ。つまり、父親にとっては、煌びやかな過去の思い出なのである。

ということは、この2つの物語自体がナニカから目を背けるためのココロのカベ(=執着)になっているのである。そもそも、主人公とケンケンが復活させようとしていた物語自体が執着の産物だったのである。

ここで初めて、「ナナシノコドモの物語」の序盤でムーンワールドが崩壊する際の、「世界崩壊の一撃」がどういう意味であるのかがわかるのだ。

初見ではあまりに唐突なため、正直よく意味がわからないくだりであった。

私は、チュートリアルの一環くらいに考えてあまり気に留めていなかった。

ムーンワールドが崩壊するとはどういう意味なのか。

人によって受け取り方が異なるとは思うが、初見での私の受け取り方は次のようなものだった。

「よくわからないが、『勇者と竜の物語』をムーンワールドの住人が信じなくなってしまったために、世界が中心を失い、崩壊してしまったのではないか」というものだ。

だから私は、勇者=父親の「勇者と竜の物語」を復活させるべきではないかと考えた。だって、あのケンケンもそう言っていたのだ。

そう、あの人ならざる姿をした、オトナのケンケンが。

でも、あの崩壊はそういう意味ではなかったのだ。

実際には、父親が「勇者と竜の物語」と「透明の少年の物語」の両方に執着しているから、そのココロのカベを「ナナシノコドモの物語」の主人公が「世界崩壊の一撃」で破壊したということなのである。

「勇者と竜の物語」と「透明の少年の物語」が奇盤にプログラムされたものであること以外にも、そう考える根拠はある。

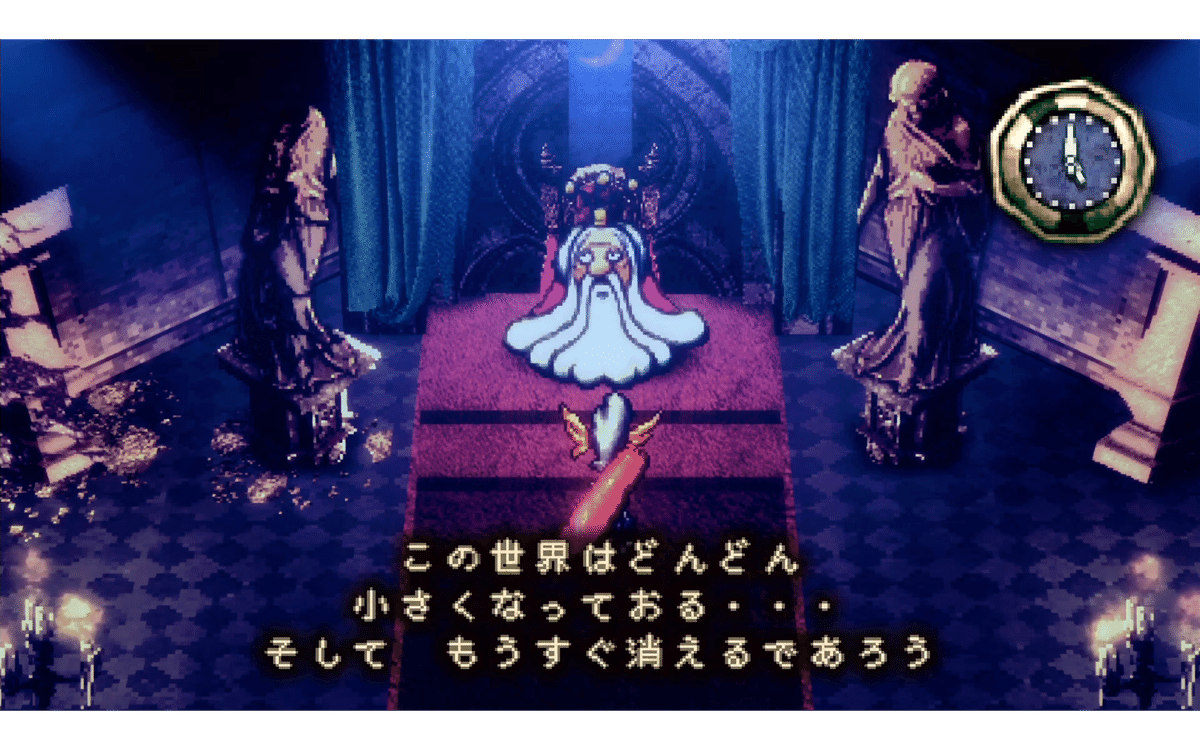

それは「ナナシノコドモの物語」のムーンワールドには、時間がないからである。

もともと1997年の「透明の少年の物語」のムーンワールドには時間の流れがあった。しかし30年後の「ナナシノコドモの物語」のムーンワールドにはない。時間の流れが止まって永遠に動かなくなってしまったのである。

いや、正確に言おう。

1997年の「透明の少年の物語」のムーンワールドでは、父親自身が『MOON』の世界に吸い込まれたのだから、父親の人生の時間が流れていた。

これに対して、30年後の「ナナシノコドモの物語」のムーンワールドはあくまで奇盤にプログラムされた世界なのである。その中で父親は勇者として、周回プレイしているのだ。

実際、「ナナシノコドモの物語」のムーンワールドでは、勇者は噴水の竜の首を落としたところで、バラバラになってしまう。つまり、勇者=父親は「透明の少年の物語」に執着して、そのエンディングシーンを再現しているのである(ちなみにこのシーンの前には、木の裏で勇者がスタンバイしている)。

これは『moon』の主人公が、「勇者と竜の物語」の中に閉じこもって、無限にコンティニューをくり返してしまっていたのと同じ状況を示しているのだろう。

つまり、『ストレイチルドレン』の父親は、「勇者と竜の物語」と「透明の少年の物語」の中に閉じこもってしまっているのである。

だから勇者に代わって主人公が、首を落とされてもまだ生きていた、岩でできた竜の頭に「世界崩壊の一撃」をくらわせたのだ。

また、「『世界崩壊の一撃』をくらわせている相手は勇者=父親ではなくて竜だけど?」と疑問に思われた方はこちらを参照して欲しい。

(↓ほぼ同じ内容ですが、削除されてしまった時用に3つリンクを貼りました)

さらに「ボツネタを根拠にされても…」と思われた方には、「ナナシノコドモの物語」のムーンワールドにこいつがいたことを思い出してほしい。

(ちなみに、こいつのところに行く前には『moon』に登場した懐かしい岩太郎が道を塞いでいるが、主人公に砕かれた)

【ここまでのまとめ】

父親は1回目の失踪では『ミカヅキ』に吸い込まれ「透明の少年の物語」を経験した。そして息子が生まれ、その後、再度失踪した。

2027年時点で主人公とケンケンは勇者=父親を見つけたが、実はその勇者=父親は「勇者と竜の物語」と「透明の少年の物語」を周回プレイしているのであった。そのココロのカベを主人公は「世界崩壊の一撃」で破壊した。

ここまで来れば、薄々疑問に感じていたことの答えがわかる。

その疑問とは、そもそもなぜ勇者のカケラをボスオトナたちが持っているのかだ。

初見時にはイマイチ理由がわからなかった。

しかし、「勇者と竜の物語」と「透明の少年の物語」がそもそも執着の塊であり、それが「世界崩壊の一撃」でバラバラになったということがわかったあとであれば理解できる。

ボスオトナたちはもともと勇者=父親の一部だったということであろう。さらに言えば、ボスオトナの作った国や、そこにいるボスオトナ以外のオトナたち、聞分けのよいコドモたち(一部、聞分けのよくないコドモもいたが)も勇者=父親の一部だったということなのであろう。父親は地下鉄のホーム内に隠れ家を作るくらいなのだから、よほど地下鉄に思い入れがあったはずで、だから実際に地下や線路のモチーフは「ナナシノコドモの物語」内で頻繁に登場する(あと、そういえば天使の国の空のメッキが剥がれて、「オトンの隠れ家」の壁とよく似た壁が見えていた)。

ということは、勇者=父親の執着が散らばった世界の中を、主人公は父親の一部を殺したり、成仏させたりしながら、旅をしているのだ。

こいつらは、ワイルドさで岩をどかせるし、フリーダムさで扉を「ひらけごま」できる。

ココロのカベを感じさせない。

ただしそれでも「ナナシノコドモの物語」の大枠は変わらない。

「勇者と竜の物語」と「透明の少年の物語」というココロのカベの中に閉じこもった、世界中にバラバラになっている勇者=父親を復活させることだ。

ただ、ここまででわかったことは、この2つの物語は過去の思い出なのであって、ナニカから父親の目を背けさせるものなのである。

くり返しになるが父親は「勇者と竜の物語」と「透明の少年の物語」の中を周回プレイしている。そのため、「月の光を食べてしまった悪い竜」と「光の扉」を追いかけるばかりである。

そのため、勇者=父親はその外側にいるナニカに立ち向かうことができない。

しかし、主人公が「勇者のつるぎ」でナニカに立ち向かっても何も変わらなかった。

では果たして、どうすれば良いのだろう。

ところで、結局、ファンタジーRPG『ミカヅキ』というのはなんだったのだろうか。奇盤を集めていくうちに、それがだんだんとわかってくる。

まず、序盤でケンケンが言うように『ミカヅキ』は1997年に発売中止になっている。これは明らかに『MOON』すなわち「勇者と竜の物語」のことを言っている。

次に、この勇者がきざまれた奇盤(=「勇者と竜の物語」)が中央にある、復元されたROMは『ミカヅキ』のROMである。

そこには「透明の少年の物語」についてプログラムされた奇盤もある。

さらに「勇者と竜の物語」と「透明の少年の物語」以外の奇盤もある。

『ストレイチルドレン』の主人公を待ち構えていた設定の数々である。

さらに次のような奇盤もある。

これは父親が『ミカヅキ』をアップデートしていた記録である。

ということは、父親は1997年の『ミカヅキ』完成後に、さらにアップデートを続けていたということではないだろうか。

1997年に『MOON』とよく似たゲームに吸い込まれ、そこで経験した「透明の少年の物語」の記録を「オトナの秘密」としてプログラムした。

その後、自分の人生経験に照らして少しずつ、さらなる設定をプログラムし続けていた。

さらに地下鉄で起きた事故についての奇盤もある。「ナナシノコドモの物語」内で事故を想像させるシーンは確かにあった。

おそらくこれが最後にプログラムされた奇盤であろう。これで父親は2回目の『ミカヅキ』完成の日を迎え、失踪した。

これはつまり、ファンタジーRPG『ミカヅキ』というのは、「勇者と竜の物語」と「透明の少年の物語」と、さらにアップデートされた設定が含まれた、父親が遺したゲームなのである。

勇者のカケラにきざまれた記憶によると、父親はアップデートされた設定の中も周回していたようだ。

(追記)正確には、父親が周回しているのは「設定の中」だけではなく、プレイヤー自身が経験している『ストレイチルドレン』の世界そのものを周回しているのだろう。

そう考えられる根拠は、①明らかに周回プレイ前提のゲームであること(注文の多いラビリンスに複数の主人公が登場するのがその証拠だ)、②直後に画像引用している勇者のカケラには(ここまでの説明が正しいのであれば)「世界崩壊の一撃」後に世界に生まれたはずの、聞分けのよいコドモたちを父親が目撃していることが挙げられる。(追記終わり)

そのゲームに主人公が吸い込まれ、父親を見つけ出そうとしているというのが「ナナシノコドモの物語」だ。

【ここまでのまとめ】

父親は1回目の失踪では『ミカヅキ』に吸い込まれ「透明の少年の物語」を経験した。そして息子が生まれ、その後、再度失踪した。

2回目の失踪時に父親が遺した『ミカヅキ』には地下鉄のホームで起きた事故についてプログラムされていた。

明らかに周回プレイを前提にしているこの『ストレイチルドレン』というゲーム。邦訳すれば「道に迷う子供たち」。

「ナナシノコドモの物語」の序盤、ムーンワールドが崩壊した後に、最初にコドモの国に辿りつく。というか倒れていたところを他のコドモに助けてもらい、運び込まれる。

そして、扉から外に出る。

するとすぐ先に十字路があるのだ。周回プレイしていると何度も通る道だ。

後ろの扉の中に戻ることはできない。

右に進めば、「勇者と竜の物語」と「透明の少年の物語」らしき絵柄がきざまれた壁画がある。

真っ直ぐ進めばオトナたちがいる。

本来、進むべき道だ(そして主人公はまずあのケンケンに遭遇する)。

では左は?進んだ先はわからない。

岩で塞がれてしまっている。

道標は汚れていて読めない。

過去にはもう戻れない。

その十字路には、思い出へ続く道と、ココロのカベに閉じこもるオトナたちへ続く道と、砕けない岩で塞がれたどこかへ続く道がある。

レール(線路)はない。だから自分で道を選択するしかない。

ここは父親のココロのカベが作り出した世界だ。

父親は人生で何度、十字路に出くわしたのだろう?

その度に、この十字路で何を考えたのだろう?

どの道を選択して、その後どこに行き着いたのだろう?

いつ、そしてなぜ、岩を砕いて、どこかへ続く道へ進めなくなってしまったのだろう?

そして、主人公はどこへ行くべきなのだろう?

じきにこの物語も過去の思い出になる。

「ナナシノコドモの物語」も、「透明の少年の物語」の主人公にとっての「勇者と竜の物語」に、父親にとっての「勇者と竜の物語」と「透明の少年の物語」になるのだ。

そして、父親の遺した通りに『ミカヅキ』から出て行かなければならない。そして「ナナシノコドモの物語」を外側から見て気づくはずだ。

つまり、自分も透明の少年になり、気づくはずなのだ。

そもそもナニカなんて存在しないということに。

私は不思議だった。

『moon』の主人公の少年にとって、物語の外の世界には愛や光が満ち溢れていた。

それなのに、同じ「勇者と竜の物語」と「透明の少年の物語」の主人公であるはずの父親にとって、物語の外の世界には、虚無が満ちているのである。

どうしてだろう?

『moon』のプレーヤーならば気持ちがわかると思う。

「透明の少年の物語」では主人公は勇者を客観視するだけで、ついに言葉を交わすことはなかった。

しかし、主人公はクリア後にゲームの世界から出て、さらに現実世界で自分の部屋の扉を開けて、愛や光に満ちた世界で生活する。

その自分の部屋の扉を開ける時、きっとココロの中には勇者と透明の少年がいたと思うのである。そして、そのココロの中では2人はちゃんと会話していたはずだ。本来は同じ1人の人間なのだから。

自分の部屋の扉を出た後は、「透明の少年の物語」ではなく、自分の物語の中で、自分のココロの中で、2人は絶えず会話し続けながら生きてきたはずなのだ。

顔を失い、固くなっていく勇者の自分に対して、透明の少年の自分が「ひらけごま」と言い続けていたはずなのだ。

1997年以降の父親もきっとそうだったに違いない。

「ナナシノコドモの物語」においてもコドモたちが外へ出ていく場面がある。きっと、父親の過去の記憶の痕跡だろう。

しかし、その先には、決まってオトナが出没する(実はケンケンもこの看板の後に出てくる)。

何度もオトナにおそわれる中で、いつの間にか時間が止まってしまった。

そして、父親に対して「ひらけごま」と言ってくれる透明の少年がココロからいなくなってしまった。「ひらけごま」と言ってくれる他者も近くにいなかった。自分が過去に作ったプログラムの中にもいない。

そしてココロのカベの外側に虚無が広がっているように思えてくる…。

その犬はきっと聞分けのよくないワイルドでフリーダムなやつに父親からは見えていたのだろう。

最後に冒頭の話に戻るが、『ストレイチルドレン』の舞台は2027年だ。

「ナナシノコドモの物語」では、扉を開けて外に出ると、コドモはオトナに地下に引きずりこまれ、おそわれる。

このゲーム冒頭では、扉を開けたら、あのオトナのケンケンがいて地下に連れて行かれ、『ミカヅキ』というゲームについて教えてくれる。

犬の顔をした主人公を、父親が遺したココロのカベにいざなうケンケン。

だけど事実を知っているオトナのケンケンは…

ずっと「ひらけごま」と言い続けてくれていたんだな。

自分の物語を生きる、純粋な主人公の勇者。

そんな勇者に「ひらけごま」と語りかけるもう一人の主人公、透明の少年。

その外側から「ひらけごま」と語りかけてくれるケンケンのような存在。

おかげさまで「ひらけごま」と語りかける勇気が出てきたナナシノコドモ。

プレイヤー全員のココロの中にいる4人。

でもそれは思い出の、そして既製品のゲームの中の存在。

「4人をココロに携えて、顔がある今のあなた自身はどこへ向かいますか?ココロから誰か消えかけていませんか?」

これが私がこのゲームから受け取ったメッセージだ。

・moon - マイニンテンドーストア

面白いので遊びましょう!『MOON』も遊べる!

誰でも買えちゃう!語り継がれてきた思い出のゲーム!

・ストレイチルドレン - マイニンテンドーストア

面白いので遊びましょう!

誰でも買えちゃう!2027年には思い出になっているゲーム!

最後に私の体験を少しだけ書かせていただきます。

私が初めて『moon』をプレイしたのがいつなのか、よく覚えていません。小学校2〜3年生くらいの時だったと思います。たまたま父親がパチンコの景品で貰ってきたんです。

あと父親が貰ってきたゲームは他に1つだけでドラクエ7です。今思うと運命的なものを感じちゃいますね。

あともしかしたらですが、今の年齢で『moon』をプレイしても最後までやらなかったかもしれないです。だって時間も限られているし、他のゲームを買う程度のお金は持っているし、何よりゲームなんかより他にやることあるし、そんなに気長にプレイできないと思います。

でも当時は、我が家ではゲームがそんなにたくさん買ってもらえなかったんです。誕生日とクリスマスの年間2本だけ。そんな状況でたまたま父親がパチンコで貰ってきたんですよ。だからずっとやっていた。

その時には物語の意味は全然わからなかった。アダーの修行が難しかったのと、犬神マイマイが全然キャッチできなかったのは明確に覚えています。ユキンコさんもなぜかわからなかった。もちろんガマカツさんの釣り大会は無理。

あと、1日ゲームは1時間までしかできない家だったので、なかなか月まで辿り着けなかったし、意味もわからずにやっていたから、最後の「CONTINUE?」で「YES」を選んだ時の絶望ったらなかった。そもそもCONTINUEの意味を知らないわけですよ。ただ「YES」の方がいい感じがするから選んだだけで。CONTINUEの意味をそこで初めて覚えました。

でも物語の意味がわからないのにずっとやっていたのは、結局ゲーム性が面白かったし、キャラクターやマップが好きだったし、音楽も好きだったし、セリフも小学生ながらにいちいち面白かったし、というのが理由です。

今でも感謝しているのは、そのコンテンツに初めて触れた時には意味がわからなかったのに、後から意味がついてくるという経験を、人生で初めてできたことです。

私にとっての、初めてのケンケンかもしれない。

ところで今は私もオトナなんですよ。今の気持ちをゲーム中に代弁してくれているやつがいました。

長文、駄文、失礼いたしました。

お読みいただきありがとうございました。

(追記)

オルテガ・イ・ガセットの『大衆の反逆』を読んでいたら、あまりにもストレイチルドレンみのある文章があったので、メモしておきます。本文を書いている時には読んでいなかったのだけれど、似たようなことが書いてありそうな本だなぁと思い買って見てみたらドンピシャの箇所がありました。

人間の生は、それ本来の本質からして、何ものかに向けられていなければならない。それは栄光に包まれた事業かもしれないし、あるいはつつましやかな事業かもしれない。輝かしい運命か、あるいは取るに足りない運命かもしれない。それは奇妙なものだが、私たちの存在に刻印された不可避的な条件である。一方、生きるとは各自が自分で、自分のためにする何かである。他方、私にだけ重要な生であっても、何かに捧げていなければ緊張も「形」も持たずにばらばらになってしまうものでもある。近年、私たちは自らを託すべきものを持たないために、おのれ自身の迷宮の中でさまよう無数の人間の生が織りなす恐るべき光景に立ち会ってきた。あらゆる命令、あらゆる秩序が宙吊りになってしまったのだ。

しかし、この状況は理想的なはずではないのか。なぜなら、それぞれの生が好きなことを行ない、自分自身にかまけるだけの絶対的な自由を手に入れたからだ。各民族についても同じことが言える。ヨーロッパは世界を支配していた圧力を弛めた。しかし結果は予想するものとは正反対となった。自己解放を成し遂げたあと、なすべきこともなく各自の生は自分自身に閉じこもり、空虚なものとなったのだ。それは何かで埋められなければならないから、自己を軽薄にでっちあげるか、その振りをし、内部の誠実な声が命じない偽りの活動に従事したのだ。今日はこれ、明日はこれ、そして逆のあれへと向かう。自分自身とだけ向き合うことで道を失ってしまったのだ。

エゴイズムは迷宮である。そんなことは分かりきったことだ。生きるとは、何かに向かって放たれることであり、目標に向かって歩むことである。その目標は、私の道のりでもなければ私の生でもない。それは私が私の生を賭ける何ものかだ。したがって、それは私の生の遥か向こうにあるものなのだ。もし私が、私の生の内部でだけ自己中心的に歩くつもりなら、進むこともなく、どこにも行けないだろう。同じところを堂々巡りするだけだ。これこそが迷宮であり、どこにも行き着けない道、自己の中で道に迷い、まさにおのれの内部を歩き回るだけの道なのである。