カガミの裏側:展示グラフィックについて

4回に渡って、情報デザイン学科卒業研究制作展2020「カガミ」は一体どのように作られていったのかご紹介していきます。

第3回目は展示グラフィックができるまでのプロセスをお話していきます。

聞きなれない言葉だと思いますが、展示グラフィックとは以前こちらでも紹介したトーン&マナーやロゴなどのビジュアルを、展示会場にも反映させるために制作されたグラフィックを意味しています。例えばキャプションやサインの装飾などがそれに当たります。

情デの卒展の組織には「展示グラフィック班」が存在しており、略して「展グラ班」として親しまれています。

今回はそんな展グラ班が、どのようなこだわりをもって展示において大切な役目を持つキャプションやサインなどを作っていったかを説明していきます。楽しんで読んでいただければ幸いです。

※ご注意

この度、新型コロナウイルスの感染拡大の危険性を鑑み、3月13日(金)〜3月15日(日)に東京デザインセンター内ガレリアホールで開催を予定しておりました卒業研究制作学外展2020「カガミ」は全日程が開催中止となりました。

https://note.com/idd_sotsuten/n/n773c81955b46

この記事は私たちが1年の間、展示のために準備を重ねてきたことの記録として公開しております。会場で皆様にお見せできないことは誠に遺憾ですが、このような形でも皆様にお読みいただけたなら幸いです。

01.キャプションについて

キャプションは作品タイトルや説明を載せたもので、来場者の皆さんの作品理解につながるものです。

制作するにあたっては「見やすく、分かりやすく」を重点に置いてデザインを始めました。

どんなにスタイリッシュなデザインにしても見づらくなってしまっては意味がありません。とにかく見やすく、カッコいいキャプション作りに励みました。

見やすくするための要素として、

・文字を大きく

・ピクトグラムを大きく

・見やすい角度に

を絶対に守ろうと決めました。

キャプションは通常、横長の長方形や正方形などの形が多く見られます。今回はロゴマークが縦長だったので、キャプションも同じ比率の長方形で制作することにしました。

文字組みも合計で15種類以上の組み合わせを考え、卒展全体のデザインを考えている広報班の意見も取り入れて決定しました。

文字組みなどを進めながら、キャプションに載せるピクトグラムについても考えていきました。これらは作品によって異なる「作品の撮影可否」や「作品への接触可否」についてを案内するためのものです。

こちらも決定までに、微妙な線の違いを突き詰めながら多くの案が出されました。

次にキャプションの大きさについてです。

いくつかの試作を実際に展示開催場所の下見の際に持っていき、会場での見え方を確認するなどして決めていきました。

最終的には、材料を効率的に使うことができ、なおかつ文字の大きさとキャプション自体の大きさのバランスが良く見やすいサイズを検討することでサイズが1種類に絞られました。

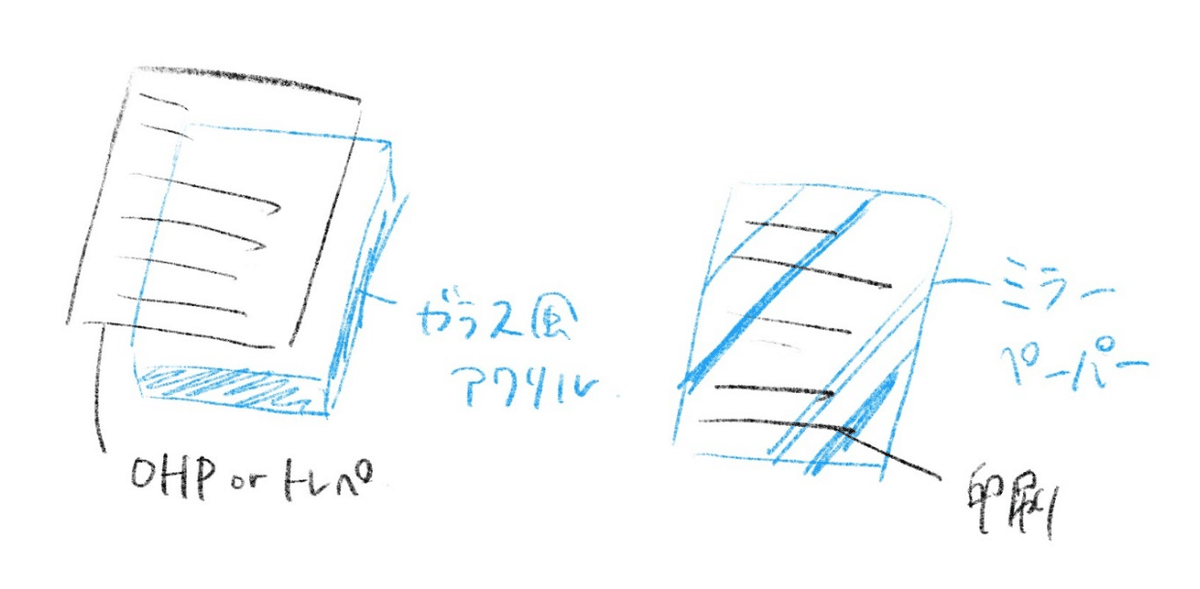

次に素材です。カッコよさを求めて紙はなるべく避け、アクリル、ガラス風アクリル、鏡素材、影絵、OHPフィルム、ミラーペーパーなど、様々な素材を試しました。

キャプションをLEDライトなどで光らせる案も検討していました。

途中までは黒背景と白抜きの文字を印刷した紙にアクリル板を乗せる事になっていましたが、試しにレーザー加工機でアクリル板に彫刻してみたところ、とても綺麗に彫ることができたのでそちらを採用することにしました。

さらに文字や図を表面ではなく裏面に反転させて彫刻することで硬質感、しっかりとした感じを生み出せたと思います。

アクリル板の背景には黒い厚紙を敷いていますが、この厚紙とアクリル板の接着もかなり悩みました。

アクリル板が透明なため、接着剤や両面テープなどは使用できません。強力磁石を使うアイデアなども挙げられましたが、試行錯誤の結果、最終的に耐久性を考えて裏側の黒い紙と彫刻したアクリルをネジで留めることになりました。

これでキャプションの本体部分の試作が完成しました!

次にキャプションを支えるスタンドの制作について検討していきました。

出来上がったキャプションが床と平行になると見づらくなってしまいます。斜めに取り付けるためにここでも試行錯誤を繰り返しました。

検討する中で、MDFという板材をレーザー加工機で切り出してスタンドの部品として使う案に辿り着きました。

木工制作は全く知識のない状態からのスタートであり、最初はとても拙いものしか出来ませんでしたが、得意な人からアドバイスをもらうなどして見違えるほど良くなっていきました。

これでキャプション本体とスタンドの制作方法が決まりました。

ついに、レーザー加工機による全員分のキャプション制作に移ります!

情報デザイン学科には板材の彫刻やカットが便利に行えるレーザー加工機があり、レクチャーを受けた学生は授業などの制作でこの加工機を使うことができます。

しかし出展者50人分全てのキャプションを彫刻するとなると、それは恐ろしい程時間がかかりました。

最終講評会直後からの5日間、大学が開いている9時から18時の8時間ずっとレーザー加工機を動かし続けました。

学外展に向けてキャプションを制作しています!アクリル板を使用していて、レーザー加工機で文字を彫刻しています✨

— 多摩美 情デ卒展2020「カガミ」 (@tamabi_idd_gw) January 23, 2020

完成したキャプションは後日公開👀

お楽しみに😊

こちらはレーザー加工機でアクリル板に文字を彫刻する早送りの動画です#多摩美 #情デ #卒展 pic.twitter.com/3vv2vJpPOl

全員分の彫刻が終わり、キャプション用のアルミ棒やネジの買い出しへ向かいました。

このアルミ棒はキャプションを展示台に乗せられない人がキャプションを自立させるための高さ出しに使います。ネジは先ほど紹介した通り、アクリル板と黒い厚紙を接着する際に使います。

しかし理想のネジが見つからず、ネジのデザインの変更を余儀なくされてしまいました。アクリル板には既に穴を開けてしまっていたため、選択の余地がほとんどありませんでした。

材料を全て揃えてからキャプションのレーザー加工を始めるべきだったと反省しました……。

さまざまな苦労もありましたが、最終的には目指していた見やすくカッコいいキャプションが完成しました!

02.スタッフ証のバッジについて

こちらはキャプションとは違ってあまり悩まず、シンプルにロゴをデザインに使用することにしました。

安全性を考慮して角を少し丸く整える工夫を加え、ロゴの線部分を黒にするか白にするか、ベタ面は黒にするか鏡のような光沢のついた銀色にするか、などの様々な組み合わせを試しました。

銀色にしたもの(左)と、黒にしたもの(右)の両方を試し、銀色のものを採用しました。

キャプションを作った余りの廃材から可愛いバッジが出来上がっていく様子が楽しかったです。

03.クローク札について

こちらについてもいくつか試作を重ねました。

最終的には以下の写真のようなデザインに決定しました!

組み合わせると卒展のロゴマークになる、何とも可愛らしく説得力のあるデザインになりました。

黒いアクリル板に白の絵具で着彩しています。

ここでも「見やすく、分かりやすく」の精神は忘れていません。

04.サインについて

会場内での順路を示すピクトグラム(サインと呼んでいます)も展グラ班が制作しています。

矢印のデザインは経験がなかったので、とても悩みました。

とにかく様々な矢印を描き出していき、大きさや尖り方、伝わるか伝わらないかを徹底的に相談しました。その結果、角の丸みにまでこだわって制作できたと思います。

ここでも広報班を交えて最終決定しました。

広報班の方は流石全体のデザインを決めた方達でもあるので、デザインの方向性が明確でありがたかったです。

お手洗いを示すピクトグラムについても多くの案を出し、一つのデザインに絞りました。

05.終わりに

アクリルの厚みやネジのディテールなど、素材を試行錯誤したことでどれも素敵に仕上がりました!

今年の卒展では残念ながらお披露目することができませんでしたが、今回紹介したように、毎年展グラ班が試行錯誤を重ねて展示会場のグラフィックを制作しています。

今後開催される情デの卒展でも見ていただきたいポイントなので、是非来年もその次の年も楽しみにしていただけたら幸いです。

最後までご覧いただきありがとうございました!

卒業制作展2020「カガミ」の裏側、第3回 展示グラフィックについての裏話はお楽しみいただけたでしょうか。

次回の投稿もぜひチェックしてください!