私的、「おお!」Point(2025年1月)編

こんにちは!

スウェーデンのリンネ大学に交換留学中のたまです。

今月初旬に最大のホームシックが訪れ、「いったん休憩しに日本に帰りたい!!!!」という気持ちで一杯になり、中旬まであまり気力が湧かず本当に大変でした。

なので、今月はソーシャルな「おお!」Pointがほとんどありません。

その代わりに、ちょうど今月半ばで交換留学生活が折り返しとなったので、「半年経って思うことコーナー」を作ってみました。

何か共感できたり伝えたいことが出てきたら、是非お気軽にコメントいただけると幸いです!

今月の「おお!」Point

まだ当事者じゃないのに、育休の仕組みを知っているスウェーデン人⭐️⭐️

ある日の社会民主労働党青年部の活動に参加した際、育休の話になりました。

その時、全員が支給される金額や休みの期間など、育休の制度を熟知していて、私は思わず「誰かこの中に妊娠している人でもいるの?」と聞いてしまいました。もちろんいるわけはなく、一同大爆笑。

「日本はどうなの?」と話をふられましたが、私は全く知らなかったので答えられず。

でも、こういうことってよく起こるんですよね。この前も、医療保険がどこまで適用されるかを問われたのですがうまく答えられませんでした。

私の知識不足、かつ、青年部に所属する子達だから国の制度に詳しいというのもあるとは思いますが、全体的にスウェーデンの若者は、自分たちにはどんな補助があって、それがどのように変化しているのかを理解しているように感じます。

逆に、日本の若者はどのくらい自分たちが税金の恩恵を受けているのかをあまり分かっていないように思います。

個人的にこのような違いが出る理由として、税金の仕組みの複雑さが原因にあるように思います。

スウェーデンの若者政策として、大学生向けのほぼ利子なしのローンや、公共交通機関の割引、20歳まで大きな割引が効く歯科医療保険などがありますが、そのどれもが基本的に所得・地域に関わらず全員が均一に受けられるサービスです。

日本にもこのような類の若者向け政策はありますが、なんかいまいち仕組みが分かりづらい。例えば、日本学生機構の奨学金は所得によって適用される種類が異なり複雑だったり、学割も国が補助金を出しているのか民間が独自に行なっているのかぱっと見わからなかったり。

そして、スウェーデンの税金は一応累進課税方式を取っていますが、日本ほど低所得者と高所得者との差は開いていないようです。(Chat GPT情報なのであまり信頼できませんが!)

ただ、スウェーデン人達と税金の話をすると必ず「私たちは給料の半分近くを税金に取られるんだよ!」と、スウェーデン人同士で嘆き合っているのを見るので、税率はそこまで大きくは変わらないのだと思います。

なので、なんとなくですが日本よりもスウェーデン人の方が、全員が大体同じだけ税金を負担をしているという感覚があるように思います。

だからこそ共通の話題として、「税金の使い方=国のサービスがどうあるべきか」という話が出てきやすく、それがスウェーデン人の政治への関心、ひいては高い投票率につながっているのかなあという気がしています。

EUってすごい!自然と周辺国のことも考えるスウェーデン人⭐️

青年部の子達がトランプ大統領が就任した際、「今後のスウェーデンとEU、それぞれの立ち回り方」について話をしていました。

私は、ごく自然に自国のことだけでなく、周辺国も含めた国際関係についても考えている様子に驚きました。

今受講している大学の授業が移民に関するもので、そこでもよくEUとしてどう対応するべきかという話が出てきます。EU国内の人々は通貨や移動の自由など様々なことを共有しているからこそ、広い視点で国際政治を見ているように思います。

遥か昔、日本で国際政治の授業を取った時に学んだ「リージョナリズム(国家単位だけでなく、地域を国際政治の重要な単位として考える考え方)」を思い出しました。

ただニュースを伝えるだけでなく、政治に意見を反映させる方法も伝えるスウェーデンメディア⭐️⭐️

私はこちらに来てから「The Local」というニュースメディアを購読しています。

本社はスウェーデンのストックホルムで、英語でスウェーデンのニュースを発信しています。

今月頭から、スウェーデンでは移民の受け入れが厳しくなりました。

それに反対する声が多くあるようで、「The Local」はこんな記事を出していました。

https://www.thelocal.se/20250124/how-to-influence-political-decisions-in-sweden

記事の中では、自分の地域の国会議員に抗議の声を届けるよりも、移民に関する委員会に所属する議員に届けた方が影響力が大きいことや、嘆願書を書く際のコツとして法律ベースで具体例を交えながら書くことなど、具体的なアドバイスがされています。

ニュースを報道してあとは市民任せではなく、社会の変え方まできちんと市民に伝えることで、本気で社会を変えようとしている姿勢がとてもかっこいいなと思いました。

教授が生徒から教わる”対等”なスウェーデンの大学

スウェーデンでは先生を「先生」と呼ばず、下の名前で呼びます。

中・高の生徒に先生との関係について聞くと、「友達みたいな感じ」と多くの人が答えています。そのくらい生徒と先生は対等な関係。

ある日の大学の授業で、スウェーデン人の教授が英語で「impression」を思い出すことができず困っていたら、スウェーデン人の学生が「impressionだよ〜」と教えていました。

このように、教授がスウェーデン語から英語に変換できず困っている時に、生徒が助けるという現象はよく起こります。

だからといって「あの先生だめだね」とはなりません。お互い教え合い、対等で尊重しあっている感じがして、先生も生徒も居心地が良いだろうな〜といつも思いながら見ています。

文化祭は街ぐるみ

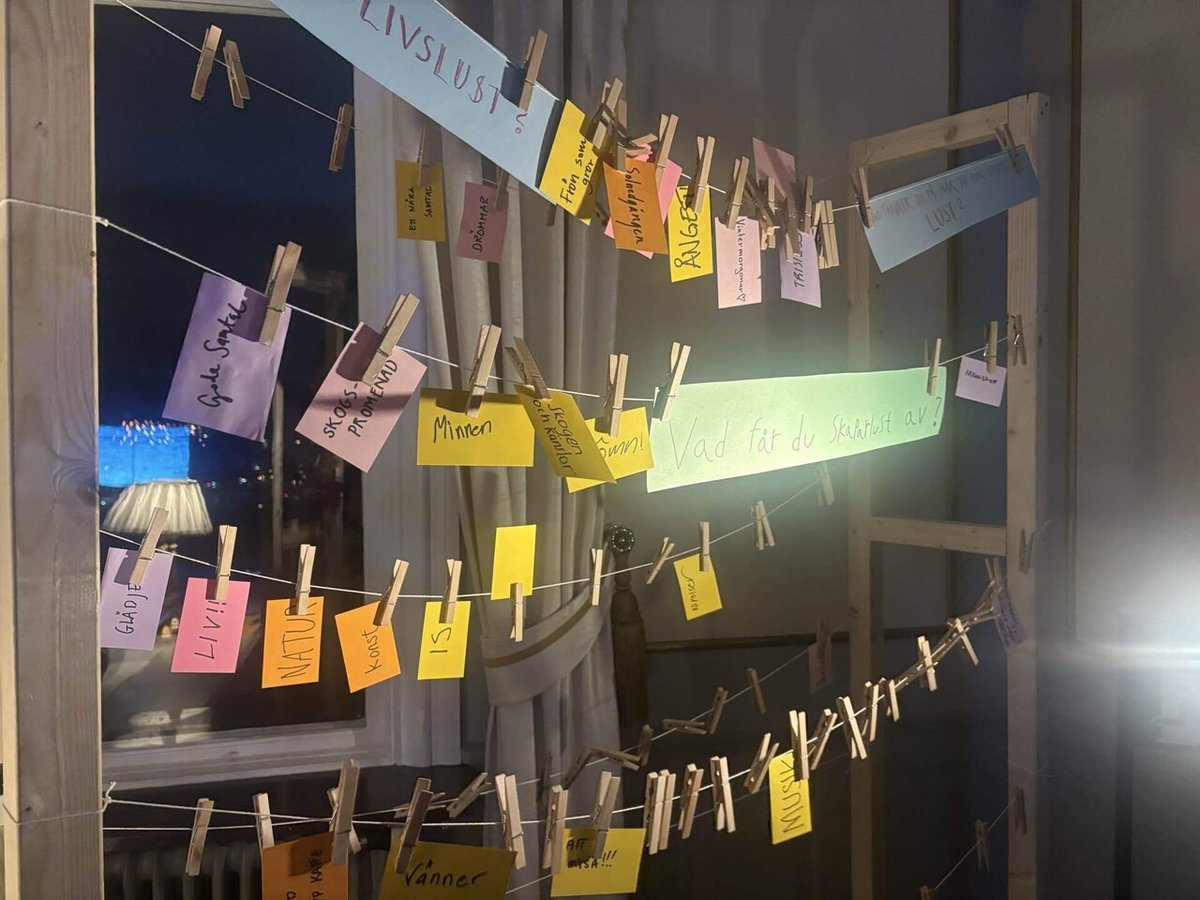

1月25日、私の住む街Vaxjoで、「カルチャーナイト」というものが行われました。

これは、各学校の生徒が授業で作った作品を展示したり、地域のクラブ団体がダンスや歌を発表したりするイベントです。場所は教会や図書館、カフェなど様々な場所で行われます。

カルチャーナイト自体はスウェーデン全土で行われるものだそうですが、時期は地域によって異なるそうです。

私はVaxjoにあるフォルケホイスコーレ(高校みたいな場所です。再来月あたりのnoteで詳しく説明します!)のカルチャーナイトに参加しました。

フォルケの関係者だけでなく、誰でも自由に参加できるので、近所の人がたくさん来ていました。

私の通うリンネ大学もそうですが、全体的にスウェーデンは教育機関が地域に開かれているなという感じがします。

交換留学折り返し地点に来て思うこと

私は2024年9月頭〜2025年5月末までの、2セメスターの交換留学生です。1月半ばに1セメスター目が終わり、今は2セメスター目、後半戦に突入しています。

ここではパッと今思いついたことを5つ書き残したいと思います。

1. 自分を知る良い機会になっている⭐️⭐️

まず一番に思い浮かんだのはこれ、「自分を知る良い機会になっている」ということです。

海外では、今まで自分が積み上げてきた「所属」や「実績」が全く通用しません。

日本にいる時はわざわざ「私はこういう者です」という紹介をしなくても、「〇〇に所属する宇恵野です」「〇〇の実行委員をやってました宇恵野です」といえば、「この子はこの界隈の、こういう子か〜」というのがなんとなく伝わりました。それに、そもそも基本人づてで繋がることが多くて、自己紹介の必要がなかったような気もします。

なので、自己紹介をする時はあまり「自分は何者なのか」を深く考えずに、その場の雰囲気に合わせて軽く行っていたと思います。

しかし、こちらに来てからは違います。ここでは全くの新しい出会いの連続です。

大学で海外の人に会った時、学校見学に行った時、カンファレンスに出席した時、何かの機関を視察した時…。

どんな時も必ず「Who are you?」が問われます。

そして、当然そこでは日本の時のように適当に所属や軽くやってきたことを説明して済ますことはできません。真の意味で「自分はこういう人だ!」というのを、端的に表さなければならないのです。

意外とそれが難しい。けれど、それを繰り返す度に、自分が何のためにここに来ていて、どんな人なのかが明確化されていくような気がしています。

このように、「Who are you?」から自分を知る良い機会になっているというのがまず一つの面。

もう一つ自分を知る良い機会になっているのが、「日々の生活」です。

例えば、私って次の日の予定がないと沢山寝ちゃうんだな〜とか、ちゃんと目標を立てないと全然勉強しないんだな〜とか、1日のうちこのくらい人と一緒にいるのが心地いいと感じるんだな〜とか、スープの作り置きがないと落ち着かないタイプなんだな〜とか、私の潔癖具合はこのくらいなんだな〜とか。なんかほんと一見どうでも良いことなのですが、知っておいたら後々の人生に役に立ちそう、みたいな自分の特性を沢山知ることができています。

ただ、これに関しては私がずっと実家暮らしだったので、ほとんどの時間を誰かと一緒に過ごしている環境で生活して、自分とゆっくり向き合う時間を取れていなかったことが起因している気もします。

スウェーデンの大学は週に3回程度しか授業がなく、基本的に自分で進める課題かグループワークがメインだったり、私のいる寮は日本人4人しかいないこぢんまりとした所だったりするので、1人時間が沢山あります。

やることは沢山あるので決して暇ではないけれど、自分で自分の時間を誰にも邪魔されることなく決められる環境だからこそ、自分のだらしなさがより見えてきて、自分と向き合わざるを得ず、自分のことを知る機会になっているように思います。

2. ”想い”は言語の壁を越える

ぶっちゃけいうと私は全然英語が話せません。

けれど、「スウェーデンの教育を学びたい」「日本の主権者教育を良くしたい」という想いが強いために、どこに行っても必ず温かく受け入れてもらえます。

たとえ英語を綺麗に話せなくても、熱い想いがあれば人と繋がれるし、欲しい機会は得られるのだなということを実感しています。

また、私は「主権者教育」という特定のテーマを高校生の時からずっと突き詰めてこれたおかげで、ある程度はそこら辺の知識や経験が蓄積されています。

なので、英語が完璧に聞き取れなかったり、綺麗な文章で返答ができなくても、相手の言っていることはなんとなく分かるし、自分の話したいことも伝わってしまうんですよね。(なんっって調子に乗った発言😭)

”想い”があればそのテーマを突き詰めるので、それに関する知識が自然と得られて、英語力が低くても予備知識を使って会話ができる。しかも、”想い”を汲み取ってみんな応援してくれる。

”想い”って最強だなと思います✨✨

けど、それに甘えすぎた結果、情けないことに5ヶ月経った今もたいして英語力が伸びていない私がいるので、本当にそろそろ自分を律して頑張らねばなと思っています 。

3. 「交換留学生」最強説⭐️

私の周りには交換留学などの正式なプログラムを使わずに、海外に来ている人が沢山います。しかし、その人たちの多くはビザや、住居、人脈作り等において何かしら問題に直面しているようでした。

しかし、交換留学生はそれらの問題とは皆無です。スチューデントビザは簡単にもらえるし、住居も自動的にスウェーデンの場合は手配してくれるし、わからないことや繋がりたい人がいた場合は、大学の国際センターや現地の大学生に聞けば助けてもらえます。

実を言うと私は前の学期の授業、4つ中2つしか単位を取っていません。

どうせ取っても日本の大学の単位には換算されないので、それなら自分のやりたいこと、やるべきことをやった方が良いと判断したからです。

私はそれで全く後悔していないし、むしろそのようなかたちで交換留学という制度を使うのはとてもアリだなと思っています。

学生という身分があると、地域の人や特に教育機関は安心して受け入れてくれます。

交換留学は大学で学ぶことだけが全てではないし、むしろ、交換留学生だからこそ自由に動けて、大学外で学ぶことができるなと思っています。多分これは意外と知られていない交換留学生の超特権😉

4. 9ヶ月の留学では時間が足りない

私の今までをまとめると、「最初の1ヶ月は慣れるのに精一杯。2ヶ月目から4ヶ月目までは、ただがむしゃらに活動。5ヶ月経ってやっと、自分がスウェーデンで何をやりたいのかが見えてきて、人脈もできてやれることの幅が広がってきた」という感じです。

そして今、たった残り4ヶ月しかありません。もっと最初からエンジン全開で頑張らなければならなかったのだと、今になって気づきました。

思っていた以上に9ヶ月は短いです。

残りの期間、後悔しないよう全力で過ごしたいと思います😤(なのに今絶賛風邪引中…😂)

5. 人付き合いの仕方を学びなおせている

留学先ではいちから人間関係を構築する必要があります。それに、寮暮らしだと生活の大半を誰かと過ごします。

だからこそ、どうやったら人と仲良くなれるのか、何が思いやりや優しさなのかなどを改めて学べています。

【まとめ】人として成長できている!

「海外」という今まで住んでいた世界と全く違う場所に行くことで、自分、そして日本を少しだけ俯瞰的に見られるようになりました。

そのおかげで、今まで気づけていなかった自分/日本のことなどが見えてきて、いろんな面で一歩成長できたような気がしています。

留学に行くことができて本当によかったです。この機会をえら得れたことに心から感謝です🙇♀️✨

✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿❀✿

お読みくださりありがとうございました!