【記録用】バングラデシュの基礎と可能性!

こんにちは、みなさん。

アローサル・テクノロジーの佐藤です。

弊社アローサル・テクノロジーでは、WEBシステムやアプリ開発事業を行っており、2015年末から人工知能(AI)技術を用いたサービス開発を推進しているのですが、2020年1月よりバングラデシュへ進出しています。

今回の記事では、そんなバングラデシュへ進出した理由や、バングラデシュの基礎、そして学んだことを綴ります。内容は随時更新予定です。

それでは、どうぞ!

1.「バングラデシュ」へ進出した"決め手"

私が、バングラデシュにご縁を頂いたのは、2019年の11月。

すでに交友があり、2年前からバングラデシュで事業を展開しているクラウドプロダクション株式会社の舟井社長から、改めてバングラデシュの可能性を聞いたことがはじまりでした。

翌月12月には、現地にエンジニアの採用前提で視察に行き、50名近くの面談を行い10名のエンジニアを採用しました。そこまで、可能性を感じ即決しました。

私が2013年に独立したときは、ベトナムの首都ホーチミンにあるオフショア開発会社と提携してスタートしました。そのため、ベトナムをはじめとする東南アジアのポテンシャルや、日本との相性は、すでに理解しているつもりでした。

しかし、その想像を超える可能性を感じたのが、バングラデシュでした。

なぜならば、

「 そこには、"なにもない" があった。 」

からです。何もなさすぎました。

東南アジアで良く見かけるカラオケや、マッサージ店もなければ、お酒を飲む文化もない。娯楽という娯楽もなければ、普通に食事する場所も困るほど。移動にも時間がかかるし、課題だらけの国です。

ただ、面接をする人たちが口にするのは

・私は、国のために仕事をしたい

・生まれた村のために、図書館を作りました

・教育の格差をなくしたい

・後々は起業して、国のために何かをしたい

・家族が大好きで、家族を大切にする

ということを、キラキラした目で言うんです。

純粋にすごいなと尊敬しましたし、一緒に仕事をしたら楽しそうだ。

可能性しかない。

なにもないは、最強。

アローサルも、いつだってなにもないからスタートしていた!

そういった想いが湧き上がり、進出に至りました。

そして、今では「クレイジースマイル」というあだ名で呼ばれるくらい仲良くなりました。笑

以降では、バングラデシュの基本情報や歴史、可能性となるデータ等々を残していきます。

2.バングラデシュの基本情報

■国名の由来

正式名称:バングラデシュ人民共和国

英名:People‘s Republic of Bangladesh

国名の由来:「ベンガル人の国」という意味

■国旗の由来

緑は青葉を、赤は太陽を表し、パキスタンからの独立のために戦った若者 たちの意気と犠牲を象徴している。緑はイスラム教のシンボルカラーだが、イスラム教の象徴ではないと示すために、濃い緑を用いたといわれる。

赤い円の位置は、風になびいても中央に見えるように少し旗竿側に寄っている。一節によると、日の丸を参考に作られたといわれ、1972年に採用されました。

バングラデシュのシェイク・ハシナ首相は、来日した際に早稲田大学の講演会で”日本の美しさに魅せられて国旗のデザインのモチーフとして日の丸を選んだ。国旗の背景の緑は豊饒なバングラデシュの自然を、赤い丸は1972年の独立までに流された国民の血を表しています。”と語られたそうです。

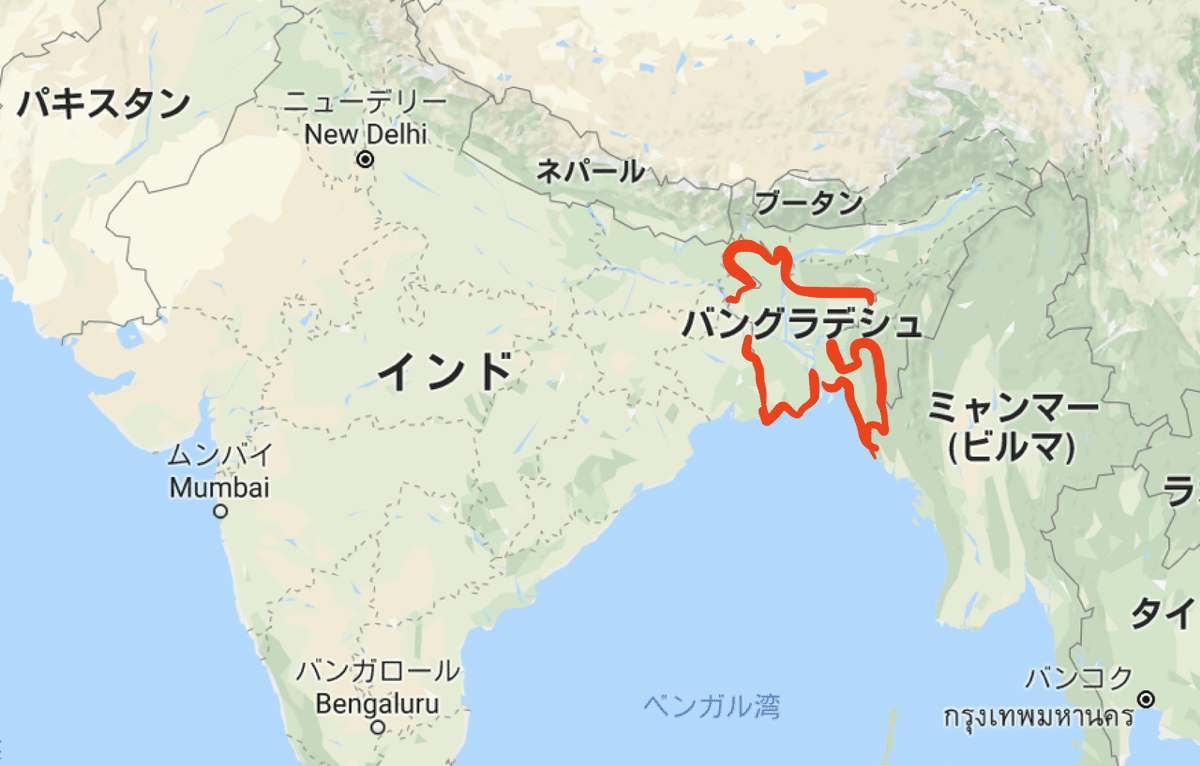

■国の位置

インドとミャンマーの間に位置します。

3.バングラデシュと日本の比較

バングラデシュの国土は日本の約40%です。

その国土に、日本の人口よりも多い1.6億人の人たちがいます。

世界一の人口密度、それがバングラデシュです。

平均年齢も24歳と若く活気にあふれています。

時差は日本から3時間遅れていています。

また公用語はベンガル語ですが、英語も話せる方が多いです。

日本語とベンガル語は文法が近いようで、日本語を勉強するバングラデシュの方々としては、比較的覚えやすいようです。

宗教は、イスラム教が89.7%、ヒンドゥー教が9.2%、その他が1%というデータが出ており、90%近くがイスラム教です。

4.バングラデシュの歴史

バングラデシュは、1947年、1971年という短期間に2度独立した国です。

かつては、現在のパキスタンとインド、そしてバングラデシュの3カ国は、イギリスの植民地で「インド」として統一されていました。

イギリスのインド植民地支配が終わり、その際に宗教がヒンドゥー教とイスラム教に分かれ、

インド=「ヒンドゥー教」

パキスタン=「イスラム教」

となり、パキスタンは西パキスタン、東パキスタンと2地域の「飛び地」となりました。これが1947年の1度目の独立で、その後短い期間で東パキスタンから2度目の独立を1966年にしました。

下記の記事が、バングラデシュの歴史を詳細にまとまっていたので、より詳細に知りたい方は拝見ください。

※サイト自体は、資産運用のサイトのようです。ご注意ください。

1974年のバングラディシュの独立時、日本が最初に独立を認め、その後現在に至るまで日本はODA(政府開発援助)を提供し続けました。

その結果、多くのバングラデシュ人が 「日本のおかげで我々の国がある」という意識を親から子へ、先生から生徒へ、その事実と日本への尊敬を伝えている。

現在、日本人独特の海外思考の低さ、国際展開を望まなくても成立する国内市場がそのポテンシャルを十分に使えておらず、特に異文化ギャップを埋める経験や必要性のなさが親日国の方々との間で多くの軋轢を生んでいます。

その中でもポジティブな日本目線を維持している親日国バングラディシュは、最後の親日国であると私たちは見立てています。

5.アジア最貧国だが最速で成長するバングラデシュ

下記の記事を読んでもらえると、現在急速に発展しているバングラデシュのことがわかると思いますが、少しまとめさせていただくと

日本の40%の国土に、現在約1.7億の人々がいて、今もなお増加している。

そして、8,000万人はすでにインターネット利用をしており、GDPは毎年7%増。2019年には8%の増加となっています。

しかし、国内の仕事よりも働き手が多く、仕事に就けていない人々が沢山います。他にも、交通渋滞を始めとする多くの課題も持っている国でもあります。

また、池上彰さんが実際にバングラデシュに取材にいかれた様子と、バングラデシュのことをまとめている内容がありました。こちらを見ていただけると、バングラデシュの雰囲気と、なぜ日本のことが好きなのかわかります。

最近では、ワタミ株式会社の創業者であり、政治家でもある渡邉美樹さんもバングラデシュの海外雇用省でイムラン大臣と打ち合わせをされております。ビジネスマンは、バングラデシュの可能性に気づきはじめています。

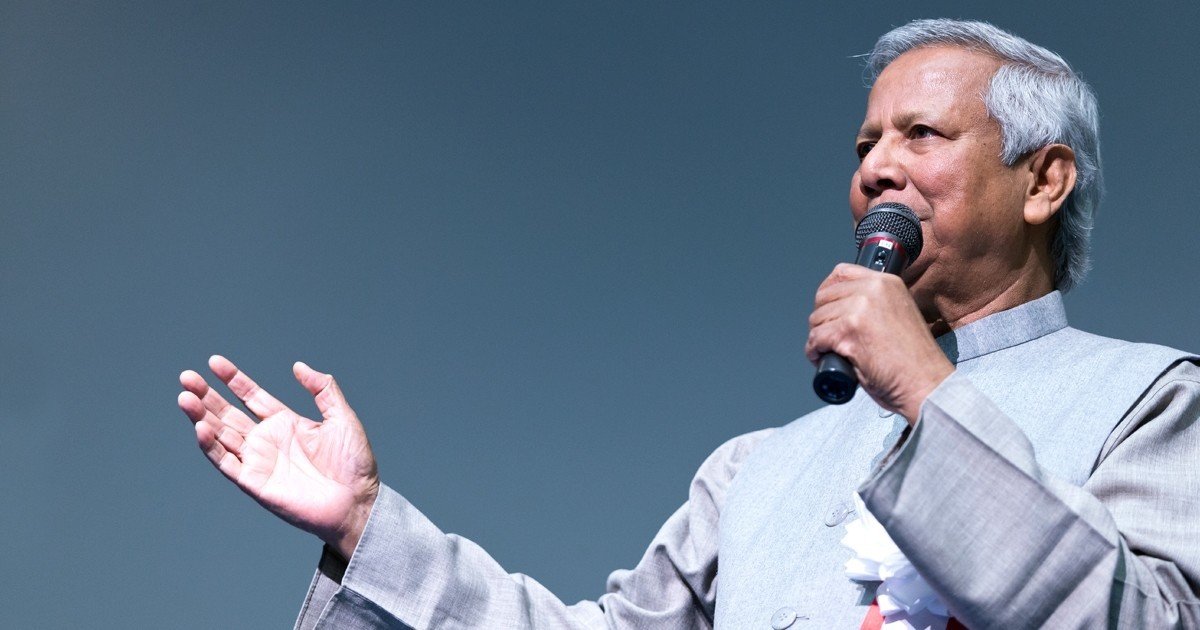

6.ソーシャル・ビジネス発祥の地:バングラデシュ

貧困層向けのマイクロファイナンスにてノーベル平和賞を受賞したムハンマド・ユヌス氏。彼が2006年に初めて使った言葉「ソーシャル・ビジネス」が世界中に飛び火しました。 それは、のちにSDGsを形成するキーワードとなりました。

彼の作ったビジネスは、その後バングラディシュ人スタッフによってアメリカに持ち込まれアメリカの貧困層も救い、後のノーベル平和賞受賞につながることになったのです。

弊社は、このリバース・イノベーション(後進国からのイノベーション受け入れ)のきっかけであるバングラディシュでは、ソーシャル・ビジネスを受け入れ、起業する文化があるためと見込み、その調査と現地採用を推進しました。

7.IT企業から見るバングラデシュの可能性とは?

バングラデシュ政府は2021年までに生活に関わるすべてのデジタル化を実現するという「デジタルバングラデシュ」を推進しています。

2021年までに高い経済性によってバングラデシュを中所得国に仲間入りさせるための8つの重点分野の1つであるIT分野の成長を通じて、国民へのデジタルアクセス提供、ビジネス新興、人的資源開発等の戦略を掲げています。

デジタルバングラデシュを背景に、IT分野ではバングラデシュ政府から以下のような様々なインセンティブ(バングラデシュ政府からご支援)が存在します。

1.バングラデシュでは、2024年までソフトウェアおよびITアウトソーシングは100%税が免除される(タックスホリデー)

2.投資資本および利益の完全償還が可能

3.外国在住者、外国人技術者の所得税を50%免除(3年まで)

4.IT/ITアウトソーシング企業によるスペースレンタルは100%付加価値税免除

5.IT/ITアウトソーシングの輸出による収入に10%のキャッシュインセンティブ付与

6.ITインキュベーションプログラムや全国各地域でIT企業を受け入れられるハイテクパークを設置

7.液晶パネル関連業務開始10年目まで20~100%減税等

私たちは、人工知能(AI)技術研究や、自社プロダクト開発を中心にエンジニア採用を進めておりますが、オフショア開発としても可能性が十分にあります。

私たちをよりも早くバングラデシュの可能性に目を向けて進出しているモンスター・ラボ社の鮄川社長が記事を書いていましたので貼っておきます。

また、オックスフォード大学インターネット研究所の調査では、世界のフリーランス市場において人材供給量が最も多いのはインドで、そのシェアは24%を占めていることが判明。そして次いで2位がバングラデシュの16%となっているようです。

背景としては、バングラデシュ国内の仕事量では需要が足りず、国外の仕事を取らざる得ないという状況があったんだと考えています。

平均年齢も24歳と若く、技術をいち早く吸収します。彼らは勤勉で働き者です。

エンジニア大国になるのも、そう遠くない未来かもしれません。