【宝石】その宝石は本物か?宝石の分類と科学分析

みなさんはお持ちの宝石が本物かどうか気になったことがありますか?

「この宝石には鑑別書がついているから安心だ」という方もいるかもしれませんが、宝石の鑑別って具体的には何を調べているのでしょうか。

今回は宝石の鑑別をテーマに科学分析の方法などを紹介します。

宝石を鑑別に出す際に「こういう分析をしてください」と頼むことができるようになる基礎知識をまとめていますので、手元に宝石の鑑別書がある人は是非それを見ながら読んでみてください。

前半は鉱物学的な内容になっていますので、知ってるよという方は目次から「宝石の鑑別方法」まで飛んでください。

宝石と鉱物

宝石の条件(簡単な条件)

宝石の条件は定義づけする団体によって若干異なりますが、美しさ、耐久性、希少性の全てを備えた天然物質です。

宝石になる物質は一般的には鉱物であることが多いですが、岩石(翡翠や黒曜石など)や有機物(真珠やコハクなど)も含まれます。

今回は宝石になる鉱物に絞って詳しく紹介していきます。

鉱物の条件

ある物質を鉱物と呼ぶためには、基本的に次の4つの条件をすべて満たす必要があります。

それぞれの条件を満たさない物質を紹介しながら紹介しています。

天然に産する

人が人工的に作った人造ダイヤモンドは鉱物ではありません。結晶である(一定の結晶構造を持つ)

結晶とは一般的には固体の事を指し、物質を構成する原子という粒が規則正しく整列している状態のことを指します。

天然にできた氷柱の氷は鉱物ですが、とけて液体となった水や、水を加熱して気体となった水蒸気は鉱物ではありません。一定の化学組成を持つ

例えばダイヤモンドは炭素でできているというように、どんな成分でできているかを明確に表現することができます。

しかし、ガラスは日常生活でも鉛ガラスやナトリウムガラスなどとたくさんの種類があるように成分を一定の成分として表現することができません。ですのでガラスは鉱物ではありません。無機物である(生物の活動と無関係に生成される)

コハク(化石化した樹液)や真珠は生物の活動によって生成されるので鉱物ではありません。

ただし、常温で液体の水銀が鉱物に含まれたりと、例外はたくさんあります。興味のある方はさらに詳しく調べてみてください。

鉱物の分類

ようやく本題に近づいてきました。

鉱物の種類はどのように決まるのでしょうか?

鉱物の種類は鉱物の条件2と3である、結晶構造と成分(化学組成)の両方で決まります。

鉱物を大きなグループで分類する基準となるのが結晶構造です。

結晶構造とは、鉱物を構成する成分が規則正しく配列した構造のことです。

例えば石墨とダイヤモンドはどちらも炭素からできていますが、結晶構造が異なるため、別の鉱物になります。

そして結晶構造が同じであれば、多少成分が異なっていても同じグループの鉱物として扱われます。

簡単な例だと、カンラン石という鉱物の化学組成は(Mg,Fe)2SiO4と書かれますが、これは[Mg(マグネシウム)+Fe(鉄)]:Si(ケイ素):O(酸素)が2:1:4の割合で含まれているということを示しています。

この式にあるようにMgとFeは合計で2あればいいので、「Mgが2+Feが0」でも「Mgが1+Feが1」でも「Mgが0+Feが2」でも良いことになります。

つまりMgとFeの量は若干違っていても、鉱物としてはカンラン石と呼びましょうということになります。

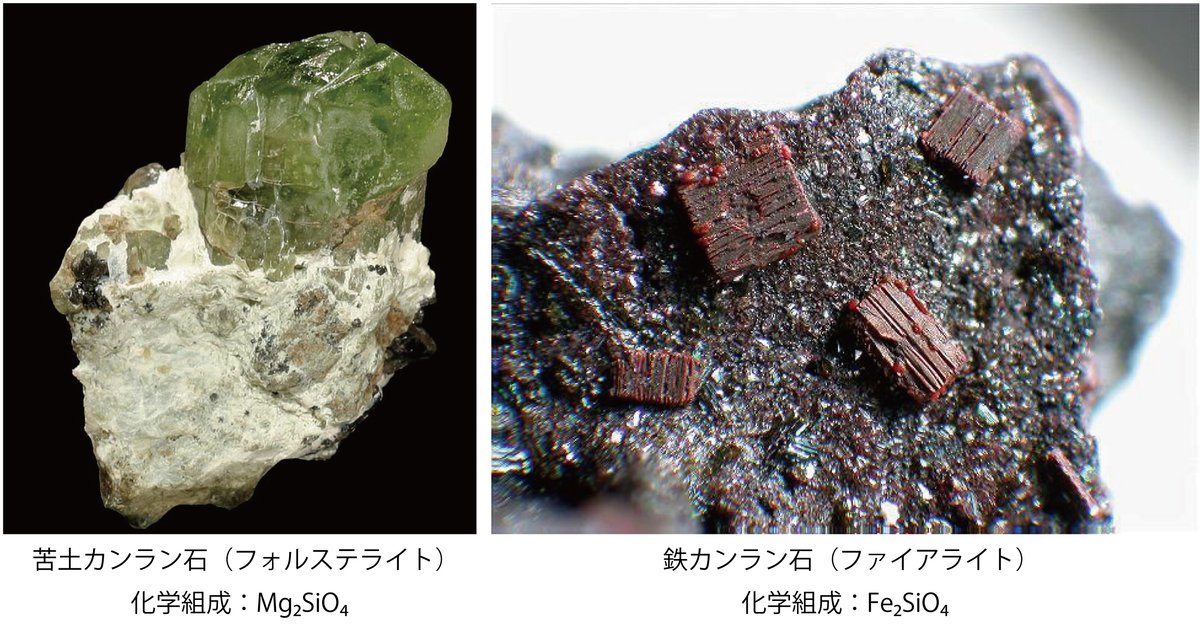

厳密にはMg2SiO4の成分を持つ鉱物を苦土カンラン石(フォルステライト)、Fe2SiO4の成分を持つ鉱物を鉄カンラン石(ファイアライト)と

呼んで別の鉱物として区別されています。

このような、元素組み合わせの中でも極端な成分のことを端成分と呼びます。

カンラン石という鉱物の端成分

これらは成分分析を行わないと決定できないので、肉眼で鉱物を観察する場合や細かい化学組成の違いを重視しない場合は、カンラン石とまとめて呼んでいます。

大雑把に、緑色ならフォルステライト、褐色ならファイアライトと呼んでしまう場合もあります。

宝石の分類

鉱物の分類(=名前)は、まず結晶構造で大まかに決定し、次に成分で細かく決定するという方法で科学的に分類されることを紹介しました。

それでは、宝石はどのように分類するのでしょうか。

まず、宝石の分類(宝石名)は鉱物の分類(鉱物名)と一致する場合もあれば、そうでない場合もあります。

分かりやすい例として、ダイヤモンドは鉱物名と宝石名ともにダイヤモンドです。

水晶の例

少しわかりにくい例として、水晶は石英という鉱物の宝石としての名前になり、石英(クォーツ)という鉱物名と水晶(ロック・クリスタル)という宝石名が異なります。

さらに水晶は色の違いによって紫水晶(アメシスト)・黄水晶(シトリン)・黒水晶(モリオン)などと異なる宝石名がつけられており、ひとつの鉱物に対して、見た目の違いで複数の宝石名がつけられることがあります。

石英の場合は、先ほどのカンラン石に見られたような同一鉱物内での成分の違いというのは存在しません。

透明・不透明・無色・有色問わず、主成分は珪素と酸素です。

ザクロ石の例

一方で、同一鉱物内での成分の違いがあり、たくさんの端成分をもっている場合、鉱物の端成分としての名前と宝石としての名前がさらに複雑になってきます。

その具体例がザクロ石(ガーネット)です。

ザクロ石は日本語の鉱物名、ガーネットは英語の鉱物名と宝石名となります。

ザクロ石グループには化学組成の異なる15種類の端成分があり、例えばFe3Al2(SiO4)3の成分を持つ鉄礬ザクロ石(パイロープ)やMn3Al2(SiO4)3の成分を持つ満礬ザクロ石(スペサルティン)などの端成分があります。

これらの端成分となる鉱物名をそのまま宝石名に利用して、パイロープやスペサルティンといった宝石名が存在します。

さらに、パイロープ(赤色)とスペサルティン(オレンジ色)の中間くらいの成分を持つピンク色(厳密にはピンク色に限りません)のザクロ石について、端成分となる鉱物名はつけられていませんが、色が異なるという理由でマラヤといった宝石名がつけられています。

ですのでガーネットの場合、端成分の鉱物名から付けられた宝石名と、見た目や産地に基づいてつけられた宝石名が混在していることになります。

ですので、パイロープとスぺサルティンの間の成分を持つピンク色のザクロ石に対して、宝石名として「ガーネット」と呼んでも正しいし、「マラヤ」と呼んでも正しいし、「パイロープ-スぺサルティン」と呼んでも正しいということになります。

ただし、鉱物名として「マラヤ」と呼ぶのは誤りです。

このように、ある鉱物が存在したときにそれがどんな鉱物に分類されるかは科学的な根拠に基づいて判断できますが、それがどんな宝石に分類されるかは鑑定機関によって判断が分かれる場合があります。

そして、判断が分かれた場合でもどちらも正しい場合があります。

宝石の鑑別方法

鉱物の場合その種類を決める作業を同定と呼びますが、宝石の場合は鑑別と呼びます(鑑定は質の良し悪しを決める言葉です)。

宝石の鑑別には様々な方法がありますが、蛍光や多色性といった一部の宝石に限定される方法でなく、全般的に利用される方法を紹介します。

比重測定

比重とは石の密度を示す値です。

石の重さと、その石と同じ体積の水の重さを比較して求められます。

体積を求める必要があるので、基本的には石留めされていない裸石(ルース)でないと比重を求めることができません。

屈折率測定

屈折率は鉱物によって異なる値を持っています。

屈折率は屈折計に宝石を置いてメモリを読むだけで測ることができ、容易かつ非破壊で測れることから宝石の鑑別に最も利用されています。

鑑別書によっては「なんか色々と書いてあるけど結局この屈折率しか鑑別の根拠になっていない」というものはたくさんありますので、それだったら自分で屈折計を買って自分で測ったほうが安くて勉強にもなります。

この比重と屈折率の2つは簡単に計測できるため、多くの鑑別書に掲載されていると思います。

一方、ここから先の科学分析については実施する場合もあればしない場合もあります。

改めて、科学分析で鉱物の何を分析することができるのか、図の①~③で復習しておきます。

X線回折分析 【③結晶構造を調べる分析】

鉱物は原子や分子が規則正しく配列した結晶格子面を有しており、その面の間隔を格子面間隔と呼びます(前の図で2つの緑色の面と面の間隔)。

鉱物は固有の結晶格子面と格子面間隔を有するため、その組み合わせによって鉱物の種類を同定することができます。

実際の分析では、X線を鉱物に当てて得られる回折パターンを計測し、データベースと照合することで鉱物の種類を同定します。

しかし、回折線は入射角に対して〇〇度という形で現れるので、結晶方向が定まっていない1つの単結晶の分析にはあまり有効ではありません。

そのため通常は粉末状にして分析する必要があり、原石の鑑別には有効ですが、カットされた宝石の鑑別には向いていません。

また、このX線回折分析では鉱物の種類を明らかにすることができますが、成分を明らかにすることはできません。

ですので、宝石が鉱物としてガーネットであることはわかっても、パイロープなのかスぺサルティンなのかといった成分による分類はできません。

特性X線分析 【①成分を調べる分析】

物質にエネルギーを与えると物質が反応して別のエネルギーを放出します。

分かりやすい例が蛍石などの蛍光鉱物で、紫外線というエネルギーを与えた結果、可視光線という別のエネルギーが放出されています。

放出されるエネルギーが可視光線なので、私たちは色として目で捉えることができます。

紫外線蛍光と同じ仕組みですが、電子線やX線などさらに強いエネルギーを宝石に与えると、宝石を作る原子がエネルギーを吸収し、原子に固有の特性X線というX線を放出します(蛍光X線という言葉を聞いたことがある方もいるかもしれませんが、蛍光X線は特性X線の一種です)。

この特性X線を調べることで宝石に含まれる成分を知ることができます。

ですので、一般的には成分分析と呼ばれる場合があります。

物質に対してどのようなエネルギーをあてるかで分析装置の名前が異なり、電子線を照射するものは走査型電子顕微鏡-特性X線分析装置(SEM-EDS)や電子プロ-ブマイクロアナライザ(EPMA)、X線を照射するものは蛍光X線分析装置(XRF)と呼ばれます。

それぞれの分析装置には得意不得意があり、SEM-EDSやEPMAは相対的に軽い元素、XRFは相対的に重い元素の分析が得意です。

いずれも非破壊で分析ができるので、宝石の鑑別や金の純度の分析に利用されます。

例えばネオンブルーで人気のあるパライバ・トルマリンは日本では「銅を含有するブルー~グリーンのトルマリン」(海外では別の定義)という定義になっており、特性X線分析などで銅が含まれることが確認できることがパライバ・トルマリンだと鑑別する根拠として必要になります。

紫外-可視(UV-Vis)分光分析 【①成分を調べる分析】

私たちの目は可視光線という波長の光を認識する機能を持っています。

太陽光には紫・青・緑・黄色・赤とすべての色が含まれていますが、一部の光は宝石の表面で反射する際や宝石を透過する際に宝石に吸収されます。

宝石が青や緑の光を吸収すると、その宝石からは吸収されなかった赤の光だけが目に届くことになりますので、宝石の色としては赤く見えます。

同じ赤い宝石でも、ガーネットの場合は鉄によって青や緑の光が吸収され、ルビーではクロムによって青や緑の光が吸収されますので、可視光線の吸収量(スペクトルと呼びます)を調べることで成分や鉱物の鑑別ができます。

通常は可視光線とその短波長側にある紫外線の吸収を測定しますので、紫外-可視分光分析という分析手法になります。

ルビーの694nmあたりに鋭いピークがありますが、これはCr(クロム)という成分による吸収です。

このピークが確認できた場合、鑑別書には「クロムバンドを認める」などと記されることがあります。

ちなみに、1960年に開発された世界最初のレーザー光線は、ルビーのクロムバンドでの蛍光を利用して開発されました。

簡単な項目の鑑別書であれば、ここまでの内容でおおむねカバーできるかと思います。

ここから先はさらに詳しい分析について紹介します。

ここから先は

¥ 200

いただいたお金は研究や博物館活動に使います。そのお金を利用した活動のnote記事を掲載した際には、謝辞としてお名前を掲載させていただきます。サポートいただけると飛んで喜びますのでよろしくお願いします!