アケコンをカスタムした話⑨~RAP.V HAYABUSA編 RELOAD~

どーもこんにちは、着々と近づいてくる冬の足音に怯えているたくさんです。幸いにも今年は暖冬らしいですので、どうかあまり雪が降りませんようにと祈るばかりであります。

さてそんなちょっぴりおセンチな気分の今回は、私が初めてカスタムしたRAP.Vを改めてカスタムしようではないかというお話しになります。

このRAP.V、カスタムした当初こそ「割と上手く出来たかなー」と思っていたわけですが、やっぱり今見ると色々と気になる点が多いです。そもそもアクリル割れてるしね。

ですので、以前二度目のカスタムを施したファイティングスティックα同様に手を加えていこうかなといったところ。まあ正直今ほとんどRAP.Vは使ってないんですけども。

ならばいっそのことアケコン棚を賑やかにしてくれるよう、とことん見た目にこだわりつつ実用性も考慮したカスタムを目指していきたいと思います。

具体的な作業内容としては、

【底板&下地天板】

・ブラックに塗装

・底板に滑り止めを貼る

【本体】

・メタリックレッドに塗装

・天板のアートワークを変更

・アクリル天板を新品に交換

【ボタン】

・メイン8ボタンをゲーマーフィンガーに変更

・ショートストローク化

・クリアレッドに塗装

【レバー】

・三和JLXレバーに変更

・レバーボールをメタリックレッドに塗装

・シャフトカバー&ダストワッシャーをクリアレッドに塗装

といったところになります。改めて挙げてみると多いな…。

内容に関してはこれまでやってきたカスタムと被るものも多いので、ざっくりダイジェストでお送りしていきたいと思います。どうかよろしくお願いします。

1.底板&下地天板を塗装する!

では最初に底板と下地天板の塗装からやっていきましょう。両者共にあまり目立たない部分なわけですが、よく見ると汚れていたり錆になっている部分があるため、どちらかというと保護するために塗装していきます。

で塗装していくわけですが、基本的にはこれまでやってきた内容と変わりません。

【底板&下地天板への塗装手順】

180番の耐水ペーパーで足付け(兼サビ落とし)

↓

ミッチャクロンで下塗り(×2回)

↓

プラサフで下塗り(×2回)

↓

1000番の耐水ペーパーで水研ぎ

↓

黒のラッカースプレーで本塗り(×2回)

↓

クリアのラッカースプレーで仕上げ

一応過去の塗装と異なる点は、対象が鉄板となるため足付けに使用する耐水ペーパーを180番にしているくらいでしょうか。

鉄板には180番くらいが良いんだとか

目が粗い分どんどん削れていくのが心地良いですが、その分削れすぎてしまうのでプラスチックには使用できないですね。

で、塗装したのがこちら↓です。

特筆するところとしては保護のための塗装なので、両面塗装しないといけないのが面倒だったくらいでしょうか。私は片面ずつ乾かしながら塗装していったので丸一日かかりましたが、上手いこと固定出来れば両面いっぺんに塗装することも出来たような気がします。

同様に並行して塗装した底板がこちら↓です。

底板には前々から不満だった膝置きした時の冷たさを解消すべく、こちらの滑り止めシートを二枚新たに貼っています。ちょっとズレたけど繰り返し貼り直しも出来るのでとりあえずはヨシ!(めんどくさいから多分やらない)

あと塗装で使用したラッカースプレーなんですが、二枚&両面を塗装したため、いつものアサヒペンの高耐久ラッカースプレー1本だけでは足りなくなってしまったので一部ダイソーのラッカースプレーも2本ほど使用しました。

スプレー部分が貧弱なのか吹きこぼれしやすいのと、乾燥にかかる時間が長い点は注意が必要ですが、それでも十分使っていける品質のものなんじゃないでしょうか。

2.本体を塗装する!

続いて本体部分をメタリックレッドに塗装していきます。その準備としてアケコンのデリケートな部分に塗料がかかってしまわないよう、出来る限りRAP.Vを分解しておきます。

(普通のプラスドライバーでOK)

さすがにここまで分解しておけば塗料が原因で故障させることもないでしょう。そして一度本体を中性洗剤で洗浄し、塗装したくない部分をマスキングします。

ボタンケース作成の際に使った100均マットの余りを切ってはめておきます

ここまでやっても側面を塗装した時に、内部に塗料が入り込みそうだなーと思った(そして実際そうなった)んですが、見えない部分だからいいやと思って割り切りました。凸凹している裏面までマスキングしようとするとものすごく時間がかかりそうなんでやむなしです。

そして今回はみんな大好き、手間がかかってしょうがないけどやりたくなってしまう魅惑のカラー、メタリックレッドに塗装していきます。

ま、ファイティングスティックαの時と基本は同じなんで特に目新しさがあるわけでもないんですが、今回は少し手順を変更してみました。

【RAP.V本体の塗装手順】

600番の耐水ペーパーでやすりがけ

↓

洗浄してシリコンオフ

↓

ミッチャクロンで下塗りの下塗り(×2回)

↓

プラサフスプレーで下塗り(×3回)

↓

1000番の耐水ペーパーで水研ぎ

↓

黒ラッカースプレーで下塗り(×2回)

↓

下塗りシルバーラッカースプレーで塗装(×3回)

↓

キャンディーカラースプレーで本塗装(×3回)

↓

クリアーラッカースプレーで上塗り(×3回)

となります。非常にめんどくさい。

キャンディーカラーの下地に最適な色らしい黒色にするべく、プラサフの後にわざわざ一度黒く塗装し直す工程を挟んでいるため余計に時間がかかっています。

そして大変申し訳ないんですが、塗装に夢中になりすぎて途中の写真を撮影しておりませんでした。まあ基本はこれまでの記事とそう変わらないですし、ダラダラ長くなりそうなので出来上がりまで飛ばすことにします。

かかった時間は日曜の早朝6時くらいから塗装を始めて、何とか日没までに終わった感じでしょうか。この作業をしたのは夏場だったのでまだなんとかなりましたが、寒い時期は乾燥が遅くなるので今やったら数日がかりの作業になっていたかもしれないです。

あと出来上がりに関しては正直そこまでメタリック感が出せなかったのがちょっと残念です。私の技術不足も原因だと思うんですが、埃っぽい車庫で無理やり塗装していたので細かいゴミが付着してしまったのもよくなかったですね。

まあまあそれでもそれなりには見れる出来栄えにはなってくれたんじゃないでしょうか。

3.ボタンをカスタムする!

では次にボタンをカスタマイズしていこうと思います。というか本当はボタンに関しては変える気は無かったんですが、取り外した時にほとんどのボタンのツメが折れてしまったんですよね。

ならばとセイミツボタンのキャップを本体同様にメタリックレッドに塗装して取り付けようとしたんですが、塗膜が厚すぎたせいかボディにはまらなくなってしまいました。ガッデム。

そうして最終的に、旧アイギスコンで使用していたクリアカラーのゲーマーフィンガーが余っていたので使用することにしたわけなのでした。

しかしこれをそのまま取り付けてもちょっと合わない気がしたので、性懲りも無く本体の塗装で使用したクリアカラーのスプレーでキャップをクリアレッドに塗装しました。

そして簡単にゲーマーフィンガーをショートストローク化しておきます。今回はスイッチ部(銀軸)の改造はしないで、お手軽にシリコンゴムのワッシャーと静音リングを仕込むだけにしておきます。

スイッチ部のカスタムには劣るかもしれないですが、操作感を損なわず、手軽に出来て効果も見込めるためゲーマーフィンガーのショートストローク化にはこういった手段もアリだと思います。

4.レバーをカスタムする!

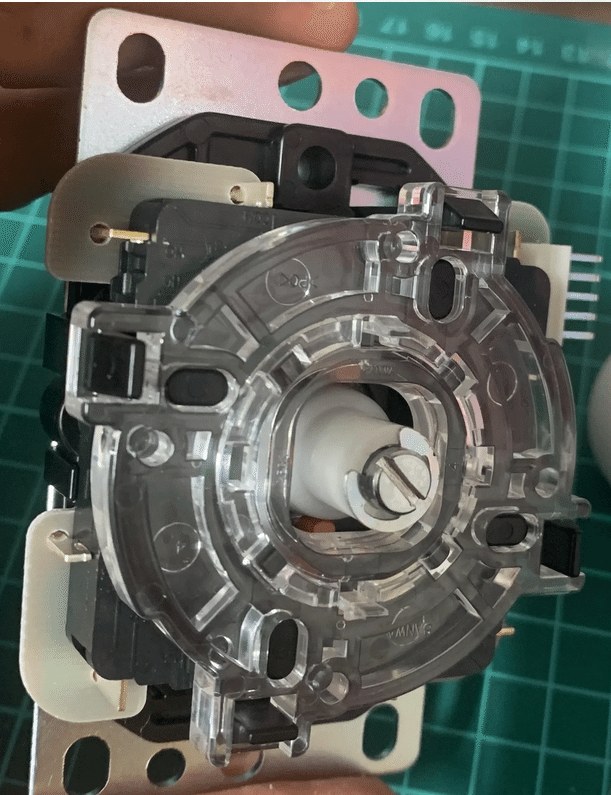

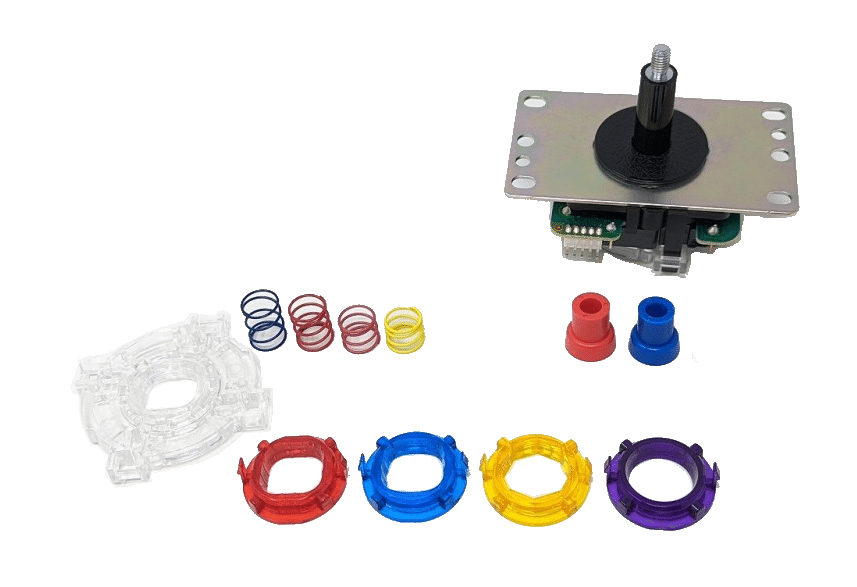

それからレバーなんですが、プレゼント企画でも使用した三和電子の新型レバーである『JLXレバー』を取り付けることにします。

取り付け寸法なども従来のJLFレバーと同様のため、2016年に発売されたRAP.Vへの取り付けにもなんら問題ありません。ただベースの形状が変わったことから、『OTTO DIY V5』など一部カスタムパーツの取り付けが出来ないみたいです。

その辺りは今後の製品開発に期待といったところでしょうか。一応『JLFレバーのカスタムパーツ』には互換性があるため、レバーをカスタムしたい時はそちらで試してみるのが良いんじゃないかと思います。

出来るので2D格ゲーにオススメ

そしてボタンと並行してクリアレッドに塗装しておいたダストワッシャーとシャフトカバーと、本体のついでにメタリック塗装を施したレバーボールと組み合わせていきます。

5.仮組み

それでは、いったんここまでのカスタムしたものをまとめて組んでみましょう。

マスキングで保護した部分などは元の黒色のままなので、ケーブルボックスも黒にしたのはそっちの方がツートンカラーぽくなって良いかなーと思ったからなんですが、こうして見るとちょっとアートワークが浮いた感じになっちゃってますね。

だがしかしこれはあくまで仮組みです。実はネジ穴付近が割れたアクリル天板とアートワークの交換もやろうと考えていました。アートワークはその際に思い切ってシルエット化したものに替える予定です。

いったん仮で組まざるを得なくなったのは、ちょうどその時アケ魂さんが休業していてアートワークの印刷やアクリル天板の注文が出来なかったんですよね。早く再開してほしいと願いつつ待ちの時間に入ります。

6.完成!

そうしてようやく先月にアケ魂さんが営業を再開!

丁寧に仕事をしている反面、準備等の時間がめちゃくちゃかかってそう

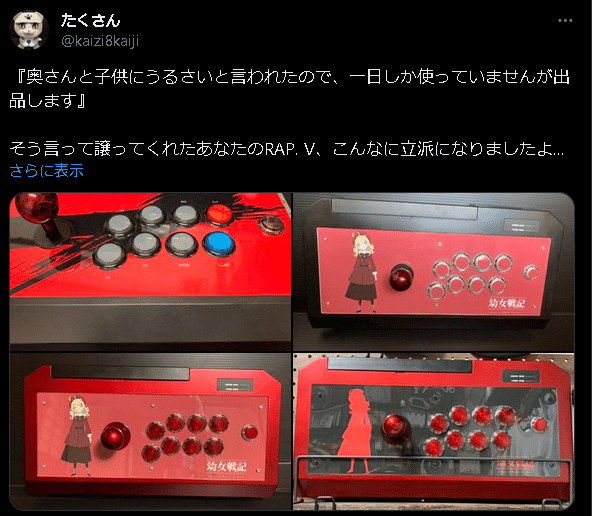

早速アートワークとアクリル天板を注文し、2,3日待って届いた商品を組み込めば、ようやく新生RAP.Vの完成です!

うん、アートワークを赤黒基調のシンプルなものにした結果、より一体感のあるアケコンになってくれたと思います。一年間ずーっと気にしていたアクリル割れもやっと直してあげることが出来ましたね笑

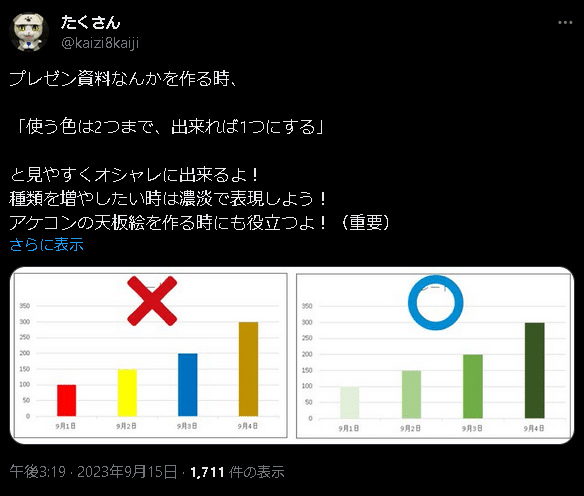

あと今回のアートワークのデザインに関して少しだけ補足すると、私はアートワークを作成する時にとりあえず使用色を減らすことを第一に考えるようにしています。

これも受け売りなんであまり自信満々に紹介出来る立場ではないのですが、私のようにアートワークの作成に慣れていない方はこうした考え方を参考にしてみるのもいいかもしれませんね。

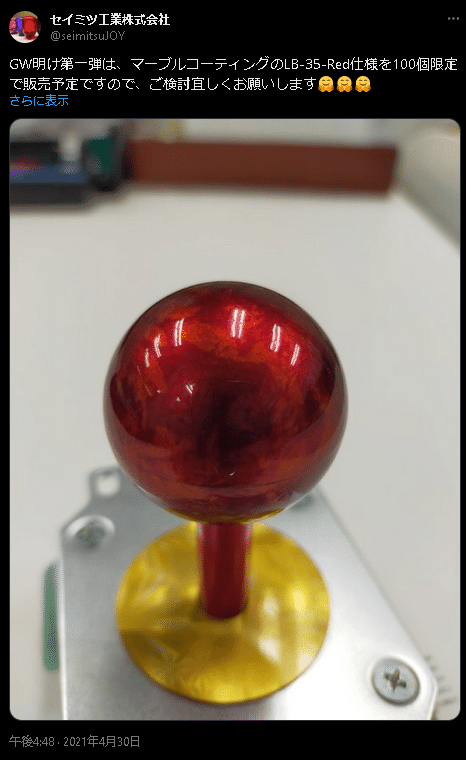

あとちなみになんですが、仮組みから完成までの間にその昔セイミツさんが限定販売したとんでもないレアもののレバーボールをいただいたのでそちらに付け替えております。世界に100個しかない超激レアものです。

このレバーボールが本当に素晴らしくてですね、どれだけ素晴らしいかというとXに投稿した新生RAP.Vの写真でアケコン本体ではなくレバーボールを延々と海外ニキに褒められるくらい素晴らしいものでした。

奇しくも私が塗装したレバーボールと似た色のものでしたが、一見しただけでも私のレバーボールとは雲泥の差であることが分かりますね。

ともあれ、これで無事にRAP.Vのカスタムは完成です!私にとっては初めてカスタムした思い入れのあるRAP.Vでしたが、改めてのカスタムでは心残りが無いように出来たんではないかと思います。

ありがとう、RAP.V。

7.おわりに

さて今回は、これまでに色々いじってきたRAP.Vのカスタムを最終形態として完成させるべく色々やってみましたがいかがだったでしょうか。

まあ本当は基板の入れ替えや、L3ボタンやR3ボタンを新たにホールソーで開けるといったカスタムも考えられるんですが、まだイマイチ私が上手く出来る自信が無いのでやれる範囲の作業に留めてしまいました。が、まあこんなもんなんじゃないでしょうか。

並行して自作アケコンの制作も行っていますので、次こそはそちらの紹介をしていければなとも思っています。そんなに胸を張って自作した!と言えるレベルのものではないんですけども。

それではここまでお付き合いいただいた方はありがとうございました。また次回の記事でお会いしましょう。ではまた。