【デュエプレ】TOURNAMENT RANKING最上位を狙うための極意20ヶ条

2024年のTOURNAMENT RANKING振り返り記事後編です。

前編は↓から。

本記事では「TOURNAMENT RANKINGで勝ち続けるためには?」という部分に注目し、デッキ選択から練習に至るまでの具体的な取り組みについて、筆者なりの考えをまとめます。

前提知識

最上位に求められる勝率

「そもそもランキングの最上位に食い込むためにはどれくらい勝てば良いのか?」と疑問を抱く読者も多いと思う。

公式ページのランキングは得点ベースでの集計となっているため、パッと見では分からないし、自身の勝率について筆者も実は把握していない。

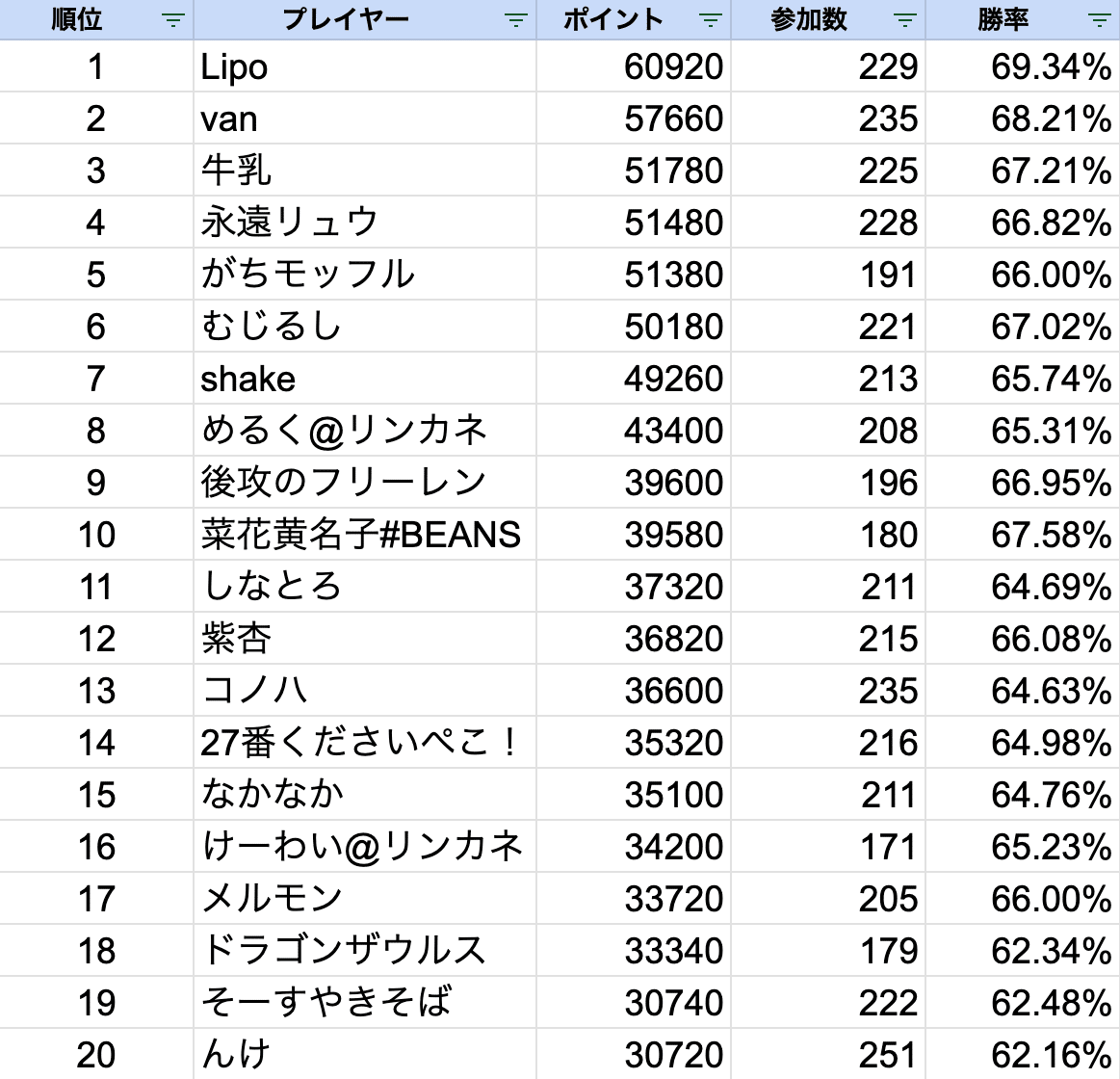

そこでランキング上位20人の参加大会数と勝率について算出してみた。

集計にあたってはいくつか但し書きがある。

バトルアリーナなどの公式大会は集計対象外。これらはスイスドロー形式なので順位から何勝したかを逆算するのが困難なため。

参加人数に由来する1回戦の不戦勝も勝ち星にカウントしている。ゆえに表の勝率は全体的に少し底上げされていると考えてよい。

集計対象の公認大会はすべてBO1のトーナメントとして扱っている。(記憶が正しければ2024年は一度だけスイスドロー形式の大会があった)

ポイント集計対象にならない大会(SPルール)も参加大会数および勝率に含めている。(この辺考慮して集計すると実装が面倒すぎるので諦めた)

集計した結果以下のようになった。

この表から以下のことが汲み取れる。

最終1位を目指すなら勝率70%にどれだけ近づけられるかの勝負になる。筆者の体感的に70%という数字はデュエプレの勝率の上限だと思っていたので、この結果には納得感がある。

TOP5入りを目指すなら勝率67%で参加率95%以上がひとつの目安。2024年の公認大会開催数が236なので上位陣はほぼすべての大会に出ている。

勝率に2%差があると成績にひと回り差が出る印象。±1%くらいはブレていそうだが、2%離れているプレイヤーを比較すると明確に差がある。

ランクマッチとの違い

ランクマッチと公認大会との違いについて、特にメタゲームが違うかどうかが話題になるが、「違うときと同じときがある」というのが筆者の見解。

メタゲームに違いが生まれるときは以下の条件のうちいずれかを満たしているケースが多いと感じた。

人気のデッキが弱いとき

Tier1デッキの回し方が難しいor試合に時間がかかるとき

例えば前者についてはモルトNEXT全盛期、後者についてはサソリスデュエにゃん環境が該当する。

ランクマッチは全員が勝ちにこだわってTier1を練習するわけではないので、人気のデッキが弱くても使用率は高くなる。

また、回すのが難しかったり時間がかかったりするデッキも好まれない。

その結果、ランクマッチでは大人気モルトNEXTの使用率が高くなるし、プレイングが難しいデュエにゃんやサソリスの使用率は低くなる。

逆に公認大会は全員が勝ちを狙う環境なので、人気よりもデッキの強さが重視され、ランクマッチとは逆の現象が起きる。

このギャップが原因でランクマッチと公認大会とでデッキの使用率に差は生まれるように筆者は感じた。

逆にこれらの条件を満たしていない環境ではそれほど差が生まれない。

加えて公認大会はトーナメント形式なので、デッキ分布通りに当たるランクマッチと比べると、勝ち上がるほどTier1に遭遇する確率が上がる。

ランクマッチもレートが近い人と当たるシステムではあるが、レート1700の人間が全員同じ時間に潜っているわけでもないので、おおよそメタゲームの分布通りに当たる。

その他、ランクマッチだとアグロ系デッキの回転効率の良さから遭遇頻度が上がるなどの差異はあるが、人気やプレイングの難しさといった要素ほどの影響はないかな?というのが筆者の印象だ。

ちなみにプレイヤーの実力については、ランクマッチほど低くはないがそこまで高くもないといった感覚である。

ただし大会の参加者がだいたい300人前後なので、名の知れた強豪に遭遇する確率は高い。

デッキ勝ちできる期間とできない期間は交互に訪れる

カードゲームで勝つためにはデッキ選択・デッキリスト・プレイングの3つの要素が必要だが、それぞれの寄与度はシーズンによって全く異なる。

2025年現在のデュエプレは2ヶ月に1度新パックがリリースされるが、

新パックリリース直後1ヶ月: 正しいデッキ選択と完成度の高いリストを持ち込むだけで爆勝ちできる

後半1ヶ月: デッキ選択やリストが良くてもプレイングを完璧に仕上げないと勝ちきることができない

という印象を受けた。

考えてみれば当たり前の話ではあるが、新弾が出た直後は皆どのデッキが強いか理解していないし、デッキ間の相性認識も曖昧である。

そのため、その部分でリードするだけで大きく優位に立てる。

しかし後半にもなると、環境デッキのテンプレリストは世に知れ渡っているうえ、どのデッキが強いかについても皆そこまで大きく認識を間違えない。

その結果、デッキ選択と構築の部分では差がつかなくなる。

ゆえに、重箱の隅をつつくような細かいプレイングの差で勝ち星を拾わないと、勝率がどうしても伸び悩むのである。

一部筆者の感覚ベースによるところもあるが、以上が公認大会にまつわる周辺データである。

これらの前提知識を踏まえたうえで、以下ではより実践的な勝つためのノウハウをまとめていく。

デッキ選択

1. 流行りは毎日追う

流行りのデッキや環境の変化をまめに追う癖をつけよう。

XとYouTube上に公開される流行りのデッキリスト、およびBEANSが公開している各種統計はなるべく毎日目を通すべき。

ただし「何位到達」「何連勝」みたいな謳い文句に惑わされてはいけない。

特に新弾リリース直後は注意が必要。

なぜならありとあらゆるデッキが発展途上のため弱く、その結果ちょっと強いデッキを使うだけで分不相応に連勝できてしまうからである。

流れてくる情報全てを鵜呑みにするのではなく、自分の理解に見落としがないかの参考に留めるのが吉。

20連勝で瞬間1位に到達していても弱いデッキは弱い。

また情報収集の際、新規性のある箇所はある程度暗記しておこう。

新しいデッキならギミックの要点、既存リストのアップデートなら何が抜けているのかを覚えておく。

なぜならその知識は実際の対戦時に必要になるからである。

特に最終盤面で正しく詰めるようと思うと、リストを知っているか知っていないかでは大きな違いだ。

とりわけ、熊本に帰りたいくまモンチャンネルで紹介される耐久デッキに関しては、リストを見るだけではなくて事前に対策しておく必要大。

通常とは違う立ち回りが耐久デッキに対しては求められるため、リストを眺めただけでは勝ちきれないことが多い。

2. 分岐の少ないデッキを使わない

ランキング最上位を狙うなら分岐の少ないデッキ、すなわち動きがワンパターンなデッキは使わないようにしよう。

分岐の少ないデッキは誰が使っても同じような試合になり、どんなに立ち位置が良くてもデッキリスト以上の相性は出ないからだ。

これは断言できるが、メタ読みだけで勝てるほどデュエプレは相性ゲーではない。

もちろん「前提知識」の節で述べたように、勝利のためにデッキ選択が相対的に大事なシーズンはあるのだが。

もしかしたらマッチング運が噛み合ってメタ読みだけで優勝することもあるかもしれない。

しかしそれだとメタ読みが当たった外れたの結果論に終始してしまってアベレージが出ないし、一度の成功体験に引きずられてデッキ評価が歪んでしまうと思う。

メタゲームは幻想だと思ったほうが自分のためになるだろう。

以下は本当に参考になる良記事なので、一読することを強く推奨する。

【戦略記事】多くのプレイヤーが重要視する概念"メタゲーム"。そもそもメタゲームとはなんなのか。仮にそれが幻想だとするならば、我々は何に取り組むべきなのか。彼が再び切り込む。「八十岡 翔太のマジック:ザ・ギャザリング解説 ~メタゲームの正体~」https://t.co/2ytmdFjqun #mtgjp pic.twitter.com/ZwJs0wpUPw

— マジック:ザ・ギャザリング (@mtgjp) October 13, 2024

そもそも、最上位を狙えるほどのスキルがある人間が、「誰が使っても同じ動きをするデッキ」を握ること自体、宝の持ち腐れである。

また2024年を振り返ってみても、分岐のないデッキが最強だったシーズンはほぼない気がする。

動きにある程度の柔軟性があって、プレイヤーのスキルが反映されやすいデッキがなんだかんだデュエプレでは強い。

ちゃんとそういったデッキを使うようにしよう。

3. 「ミラーが不毛」という評価を当てにしない

「ミラーが不毛」という世間の評価は無視しよう。

実際に不毛なことももちろんあるが、大してプレイングを研究せずに印象だけで言われていることがしばしばあるからだ。

その他無視していいフレーズとしては「先攻ゲー」と「◯◯がキツいからこの対面は不利」。

こうした下馬評を覆すスキルこそトッププレイヤーに求められているはずだ。

実際、世間が上記のように評価しているデッキほど勝ち組になる見込みが高いと筆者は思う。

近年のデュエプレで結果を残しているデッキについて考えると、

ミラーで実力差が出る

構築やプレイングの開拓によって世間の相性認識を覆している

相手のミス待ちができるコントロールプランを有している

といった特徴があり、ミラーや不利対面を研究することで環境理解度で世間に差をつけられるからだ。

デッキ選択で優位に立ちたいのであれば、世間の評価を鵜呑みにするのではなく、分岐の多いデッキのリストとプレイングをしっかり開拓することで、世間の評価よりも勝率を上乗せする必要がある。

4. オリジナルデッキで勝とうとしない

オリジナルデッキで勝とうとするのは時間がもったいないのでやめよう。

近年のデュエプレの環境はデザイナーズデッキが強すぎるからである。

NDはカードプールが狭いし、ADはシナジーデッキの出力が異様に高いため、半端なオリジナルデッキではパワーが足りない。

もちろんサインシュゲのようにプレイヤー考案のデッキタイプが環境を席巻することはあるが、それを見つけられるかどうかは全くの運ゲーである。

期待値の低い作業に貴重な時間を投資するよりは、ある程度強さが担保されているデッキタイプの構築やプレイングを洗練させたほうが有意義である。

勘違いしないでいただきたいが、オリジナルデッキで勝つ楽しみ方を否定するつもりは全く無い。

そもそも、筆者自身も元来はオリジナルデッキを組むことをこよなく愛する側の人間である。

ただ、ランキング最上位を狙うという目標においては、オリジナルデッキを考えるのに必要な時間がリターンに見合っていないというだけである。

デッキ調整

5. リストは1週間単位で見直す

同じデッキタイプを使い続けるにしてもリストは1週間単位でアップデートしよう。

デュエプレは環境の移ろいがとにかく早いゲームなので、いま最適化されたリストが1週間後には環境に合っていないことはザラにある。

メタゲームの趨勢を見ながら、枚数配分を変えたり新しいカードを採用したりして環境にアジャストしなければアベレージの高い勝率は見込めない。

よく「結論構築」のような甘いワードとともにリストが紹介されているのを目にするが、そもそも不変の強さを保証する意味合いでの「結論」などカードゲームにはないので、騙されてはいけない。

その日、その大会で最も最適化されたという意味での「結論」が関の山。

自分が最強だと思って世に送り出したリストでも、徐々に時代遅れと化し、その後他の人によってアップデートされていくのが当たり前だということを、自戒も込めて心に刻んでおきたい。

6. 世の中のリストを疑う

世の中に出回るリストは基本的に何かしら課題があるという想定で精査しよう。

なぜならYouTuberはコンスタントに動画を出して再生数を稼ぐ必要があるし、X上で目にするリストは「勝てなくなったorより良いデッキを使うことにしたから公開している」ことが多いからである。

己の審美眼をフルに活用して、デッキをより良くできないか考えよう。

ただし、世の中に出回るリストの意図を汲みとる努力は最大限する必要がある。

さながら隠しコンテンツのような、回してみないと気づかないカードの強さというものは往々にしてある。

世のリストに対して批判的になるのと同じくらい自分の認識にも批判的にならないと、あら不思議、「他人のリストに文句しか言わない弱いプレイヤー」が爆誕するだけだ。

では、あるデッキリストが胡散臭いなと感じたときに、それが本当に問題を抱えているのか、それとも自分に見落としがあるのかをどう判断すればよいのだろうか?

答えは「他人と議論すること」である。

他者との会話は自分に無かった視点をもたらしてくれ、独りよがりな思考にならずに済むからだ。

いっぱい議論しよう。

7. 大局観とセットでリストを組む

リストを調整するときは対面別の大局観とセットで考えよう。

「どういうゲームを目指したいか」を実現するのがデッキリストであり、このゴールがふわふわしているままだと良いチューニングにならないからだ。

例えば道中で盾を刻んで勝つ対面なのに、キーカードを落とす確率を上げたいからという理由でハンデスを増量しても意味がない。

調整段階では仮説でも一旦構わないので、ゲームプランとセットでチューニングするようにしよう。

サラッと書いたが、プランとセットでリストを調整するのは本当に難しい。

アイデアが上手くいかなかったときに原因を切り分けるのが困難だからだ。

例えばある対面について「xというプランで勝ちたいからyというカードを試そう!」と考えたとする。

この案が上手くいかなかったとき、失敗の原因は果たしてxとyどちらにあるのだろうか?

限られた時間の中で、この問いを素早く正確に分析するのは本当に難しい。

筆者も明確な回答を持ち合わせていないが、代わりに筆者が普段どのようにデッキをチューニングしているか述べたいと思う。

筆者は先にカードプールを全部見て、デッキに入り得るカードをリストアップするようにしている。

ひとつずつカードの効果を見て、そのカードが活躍しているシーンを想像してみる。

脳内で仮想敵と数戦してみて、カードからやる気を感じられなければその時点で没にする。

やる気を感じられたなら二次面接へ。

二次面接では、仮想敵ではない対面にそのカードを引いた場合にどの程度活躍するかを想像してみる。

脳内で何戦かしてみて、毎試合マナに埋めるようなら没。

汎用性の低いメタカードということになるからだ。

仮想敵以外での活躍が見込めそうなら最終面接へ。

最終面接では、いよいよそのカードを実際にデッキに入れてランクマッチに潜る。

これで一定以上活躍したならめでたく本採用だが、大抵の場合は上手くいかない。

その場合、脳内で回した結果と具体的にどこが違ったかを反省する。

カードが弱過ぎたのか、そもそもゲームプランが上手くいかなかったのか。

この知見を元に、第2回、第3回……と採用面接を繰り返すような形が筆者の調整スタイルだ。

チューニングの進め方についてひとつ大事なことを書き忘れていた。

デッキをチューニングする際は必ず「このカードが弱過ぎる!!」という感情から出発すること。

「プロは足し算よりも引き算が上手い」みたいな話をカードゲームではない文脈で聞いたことがあるような気がするが、デッキ調整も不要なカードを正確に削ってこそ一流である。

8. メタカードを入れない

特定対面を意識したメタカードは原則入れないようにしよう。

90%くらいの確率でデッキが弱くなる。

構築で解決する前にプレイングで工夫できないかをまず検討すべし。

もし特定デッキに対して対策するなら、なるべく汎用性が高いもの、他の対面でも有効なものを検討することが望ましい。

9. 対戦記録をとる

主観をなるべく排除した評価をするためにも対戦記録はとろう。

「なんか全然勝てないな〜」と思っても勝率が65%出ていることもあれば、後攻時に問題があるだけだった、といった新たな発見をもたらしてくれることもある。

他人と調整するときもデータは意思疎通するための共通言語となり得るので、面倒がらずにしっかり記録しよう。

おすすめはトレマネ。

10. シティバトルを活用する

色基盤やデッキの動きの再現性など、ランクマッチに潜るまでもなくひとり回しで試せる箇所は多い。

そのようなケースではシティバトル周回で確認するのが効果的である。

ただしランクマッチで対戦経験を積む時間を犠牲にしているので、やり過ぎは良くない。

似たシステムにトレーニングモードがあるが、あれは対戦ごとにメインメニューに戻されるのが非効率なのでオススメしない。

カードの挙動や裁定を検証するための場としては良い。

11. 具体的な仮説を立てる癖をつける

デッキのチューニング力は一朝一夕に身につくものではない。

地道な努力が必要だが、なるべく具体的な仮説を立てるよう習慣づけることは、上達への第一歩となる。

例えばマッドネス1枚をとっても、「ハンデス対面に勝率を上げたいから」は理由付けとして弱すぎる。

「このデッキだとマッドネスを引き込める安定ターンがnターンで、その時点で対面がまだハンデスを撃たなければいけないシチュエーションにどの程度再現性があるか」まで考える。

このように、デッキ構築の段階でカードが実際に動いているリアルな盤面を想像できるようになると、チューニング力はグッと伸びる。

プレイング練習

12. ルームマッチとランクマッチを使い分ける

プレイングにはマクロ要素とミクロ要素の2つがあり、伸ばしたいスキルに応じて最適な練習方法は異なる。

前者は「どういう方針でゲームをするか」についてのプレイングで、一般には大局観と呼ばれる。

後者は「具体的な局面で最善手を指せるか」についてのプレイングを指すが、これはそのときの盤面状況に大きく依存するため、大局観だけではカバー不可能なスキルである。

まずルームマッチはマクロな大局観を効率良く習得するのに適している。

先後を固定して特定対面を集中的に練習できるうえ、相手とプレイングについて議論することで、思考を簡単に整理できるからである。

これがランクマッチだと対面の当たり方がまばらなので、対面別に思考をグルーピングすることが難しく、非効率になってしまう。

一方、ランクマッチはミクロなプレイングスキルを伸ばすのに最適。

仮に同じデッキタイプだったとしても対面のリストやプレイングに差異があるおかげで、臨機応変に対応する能力が培われるためである。

また試行回数も稼げるので、より多様なミスパターンを学ぶこともできる。

ルームマッチとランクマッチのいずれかに偏重するのは良くない。

ルームマッチは相手もリストも固定されているという意識を持たないと、プレイングおよびデッキ評価がその相手とリストに対して過学習してしまいやすい。

ルームマッチばかりやっていると、いざ実戦で想定外のカードを使われたり、知らない盤面になったりしたときに混乱して正常な判断ができなくなってしまうリスクがある。

ランクマッチはランクマッチで、相手が基本的に格下なうえにデッキリストも弱いため、「今だけ勝てる」現象が起きやすい。

調整序盤では勝てていても、日数が経過するにつれて世の中のリストが洗練されてかえって不利がついてしまうリスクがある。

大会は常に最強プレイヤーと当たるわけでもないので、もし「ランクマッチでは勝てるがルームマッチだと勝てない」対面があれば、基本的にはランクマッチの結果を重視して良いとは思う。

ともあれ、それぞれの練習のメリットとデメリットを正しく認識したうえで調整に臨むようにしよう。

13. 迷ったら人に訊く

誰かと調整するときはついデッキ構築の話に終始しがちだが、構築と同じくらいの時間をプレイングの議論に割こう。

ランクマッチに潜っていて難しい局面があったらスクショをとって意見を求めることを徹底する。

この習慣がないと、いつまで経ってもプレイングスキルは伸び悩む。

人に頼れるスキルはカードゲーム上達の本質だと思う。

また、自分と同じデッキを使っているYouTuberの配信をアーカイブでも良いから観るのも大事。

ダラダラ観ても仕方ないので、リアルタイム視聴ならその場で質問したり、アーカイブなら再生を止めて理由をちゃんと考えたりと、自分の成長に繋がるような活用をすること。

14. 練習段階で負けまくる

ランクマッチで勝ち過ぎている状態が一番危険。

判断ミスを減らす訓練が十分にできていないからだ。

デュエプレは勝率7割のゲームなので、負けていないということは試行回数が足りていない可能性が高い。

練習では勝つことに拘らずに、色んなことを試していっぱい失敗しよう。

大会当日

15. 湯船に浸かる

カードゲーマーは臭いから風呂に入れという戒めではない。

本番でパフォーマンスを発揮するため、お風呂に入って日中の疲れをとったほうが良いという教訓である。

社会人は日中労働してヘトヘトになった状態で大会に臨むため、コンディション調整が難しい。

疲労が可視化されづらいのも問題である。

体を動かすスポーツだと「思うように身体が動かない」という風に、自分が疲れているかどうかが分かりやすい。

しかしデュエプレのように頭を使うゲームの場合、自身の疲労が可視化されづらい。

その結果休息が足りないまま大会に参加することになり、ミスを誘発してしまうのである。

こうした見えないパフォーマンス悪化をケアするために、大会前に入浴するのは筆者の場合効果的だった。

特に、シャワーではなく湯船に浸かったほうがより良い印象。

筆者の場合、全身浴したほうが疲れが顕在化しやすかったので、「今日は疲れているんだな」と自覚でき、丁寧なプレーに繋がっていた。

また入浴ではないが、自分がどの程度疲れているか自覚するという目的でいえば、大会前にランクマに数戦潜るといった準備運動も良い方法。

16. 対戦相手のXを調べる

対面がどの程度上手いか、どういうデッキを使っているかを知ることはより良いプレイングに繋がるため、可能な限りリサーチしよう。

場合によってはXに上げているリストをそのまま使っていることもあるので、一方的にリスト公開制で戦えることも少なくない。

対戦相手の上手さを把握することは一見プレイングに関係なさそうだが、実はそうでもない。

相手のハンドキープの正しさをどの程度信頼するかという判断は、自分のプレーに露骨に影響する。

もちろん、上手いからと言って判断ミスをしないわけではないので過信は禁物だが、判断材料のひとつにはなるので調べ得である。

17. メモをとる

デッキボトムの配列を完全に把握しているおかげで拾える試合は一定数あるため、やり得。

ただしメモをとる作業が思考リソースを一定消費するので、慣れていない場合は普段からメモをとりつつ対戦する癖をつけておくことが望ましい。

その他、可能であれば環境に存在する主要なデッキのリスト画像も手元で参照できるようにしておけるとベスト。

ケアしないといけないカードが可視化されているか、頭で考えないといけないかの差は大きいはず。

18. 長考する前にまず直感で択を決める

最善手を指せない場合にとにかく0点のプレーをしないことは、実戦だと非常に重要である。

70点〜80点のプレーをすれば残りは運が助けてくれることも少なくない。

とりあえず直感で思いついた択を心に留めておき、思考が制限時間に間に合わない場合にその択をプレーするという方針は、ミスを軽減する観点で言えば悪くないと思う。

思考がまとまらないまま制限時間が迫ってぐちゃぐちゃなプレーをするのが一番最悪。

もちろんこの方法を丸パクリする必要はなく、自分に合った方法でミスの度合いを小さく抑えられればよい。

公認大会の振り返り

19. リプレイを見る癖をつける

敗北から得られるものは多いので、リプレイを見る習慣をつけよう。

判断に悩んだ部分があれば他の人にも相談する。

ポイントがかかった大会で自分のミスに向き合うのは辛いが、成長のためには必要。

20. 敗因を正しく分析する

大会で負けたときに「デッキ選択が良くなかった」「リストが良くなかった」と考えるかもしれないが、見当違いの反省をしたところで勝率は上がらない。

徒にデッキやリストをガチャガチャ弄り続けるだけの勝てないプレイヤーにならないためにも、正しく敗因を分析して正しい方向に前進しよう。

敗因を分析する際はデッキ選択・デッキリスト・プレイングの3項目についてどれが良くなかったかを考えることになるが、いずれのケースにおいてもそこから一歩進んで深堀りすることが重要になる。

例えばデッキ選択に問題があった場合、「なぜそのミスをしたか」という観点で以下のような深堀りができるだろう。

- 有利と思っていた対面にそこまで有利がついていなかった

-> 有利と感じた理由に合理性はあったか

-> 練習中の相手と負けた相手の構築やプレイングに違いはなかったか

-> ある程度の対戦数を重ねることができていたか

- メタゲームを読み間違えたから

-> メタゲームを言い訳にピーキーなデッキを選んで博打になっていなかったか

-> 多いと予想していた対面以外に当たったときのことを十分に考慮していたか

-> 予想より多かった/少なかったデッキへの評価は妥当であったか十分な深堀りをしたあとは「どうすれば改善できるか・再発防止できるか」を考えるフェーズである。

適切な粒度で深掘りができていれば、改善に向けた具体的な取り組みも比較的思いつきやすいはず。

あとはひたすらPDCAサイクルを回すことの繰り返し。

サラッと書いているものの、正しく反省する能力は上達のために一番重要なスキルと言っても過言ではない。(デュエプレに限った話ではないが……)

これまでの人生で色んなカードゲーマーを見てきたが、伸び悩んでいる人はおしなべて振り返りが甘いと感じる。

とはいえ、いきなりひとりで完璧に振り返るのもなかなか難しいので、周りの人を積極的に頼ろう。

カードゲームの上達には良きコミュニティが不可欠。

おわりに: 3位になれて1位になれなかった理由

ここまで偉そうなことをつらつらと書いてきたが、筆者自身この全てを完璧にこなせてはいない。

例えばプレイング練習の項目だと、筆者はランクマッチでの練習を軽視したせいでミクロなプレイングスキルが上達せず、他のトッププレイヤーに比べて弱点となってしまった。

TOURNAMENT RANKINGで1位をとれなかったのはこれが最大の要因だと考えている。

またデッキ調整についても、2週間単位で無批判に同じリストを使い続けていたことも少なくない。

リストの細部に対するアンテナが鈍かった。

一方で3位という好成績を収められたのは、適切なデッキ選択とリスト調整のスキルが他の人より優れていたからだと考えている。

実際、公認大会で上位入賞した回は他の人より一歩進んだデッキ選択ができていたし、リストの完成度もそれなりに高かった。

ともあれ、筆者のTOURNAMENT RANKING2024は本記事の公開をもって本当に終了である。

1年間の反省と教訓を、記事という形あるものにまとめあげられて良かった。

いまランキングを走っている誰か、これからランキングを走る誰か、あるいは再びランキングを走る未来の自分にとってこの記事が役に立ちますように。