【一級建築士製図試験】平成29年小規模なリゾートホテルのドラマ

過去10年の一級建築士製図試験の中で、個人的に最もドラマチックだと思う平成29年の「小規模なリゾートホテル」について解説します。

リゾートホテル=基準階型の課題

マニアックな話になりますが、製図試験の分類では、ホテル=基準階型の課題になります。基準階型というのは、1Fにはエントランスホール、ラウンジ、レストランなどの共用部やフロント、設備スペースなどの管理部門が入り、2F以上は同じ平面図の客室階(基準階)が積層される建築。基準階型の平面図には片廊下型(I型)、L字型、ツインコリドー型があり、敷地条件や、客室の大きさ、数によって適切な平面図の型を判断しプランをまとめる練習するのがこの試験の通例です。

さて、平成29年は”今年のリゾートホテルの本試験では何型が出題されるか?”が受験生や大手資格学校の間での注目トピックだったと思います。

TACの直前の課題が出る!との噂

平成27年の「市街地に建つデイサービス付き高齢者向け集合住宅」、平成28年の「子ども・子育て支援センター」の年にTAC(資格学校)で行われた本試験直前の課題が本試験の問題にとても似ていたことがあり、”TACの予想は当たる”、”TACの直前の課題が出る”という噂が広がり、他の大手資格学校はTACの直前課題に注目していたのです。そんな背景が平成29年の製図試験にはありました。

そこでTACで出された直前課題がツインコリドー型のプランの課題でした。

”今年のリゾートホテルはツインコリドー型のプランが出題される”

実際の話、この噂に流された受験生も多かったと思われます。

試験元からのメッセージが掴めるか?

そして、いざ本番。問題を見ると問題用紙にあるはずの敷地図が無い!その代わりにエスキス用紙に敷地図が大きく描かれていた。えっ!

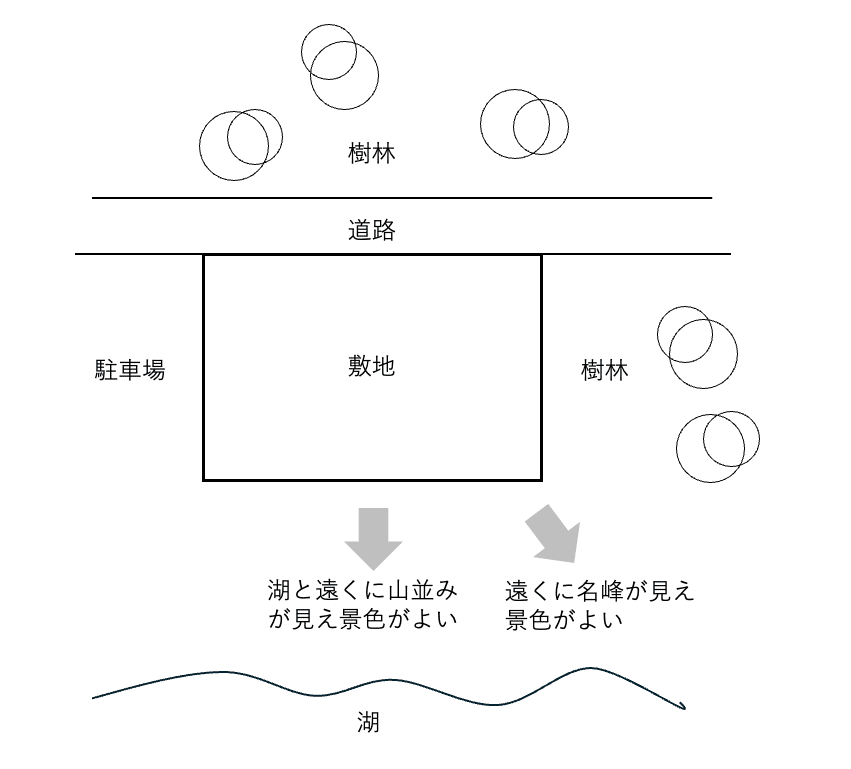

敷地図はこんな感じになっていて見慣れない大きな矢印は2つあり。南向きの矢印には「湖と遠くに山並みが見え景色がよい」、南東向きの矢印には「遠くに名峰が見え景色がよい」と大きな文字で書かれていました。

実はこの矢印と文字がこの課題で一番設計で重要視して欲しいポイントだという試験元からのメッセージだった。

要求室の上にの宿泊部門(客室)の箇所にも「全ての客室は、名峰や湖の眺望に配慮する。」と書かれていたので、そこでこのメッセージをしっかりと掴んだ受験生はかなり高い確率で合格できたと思います。

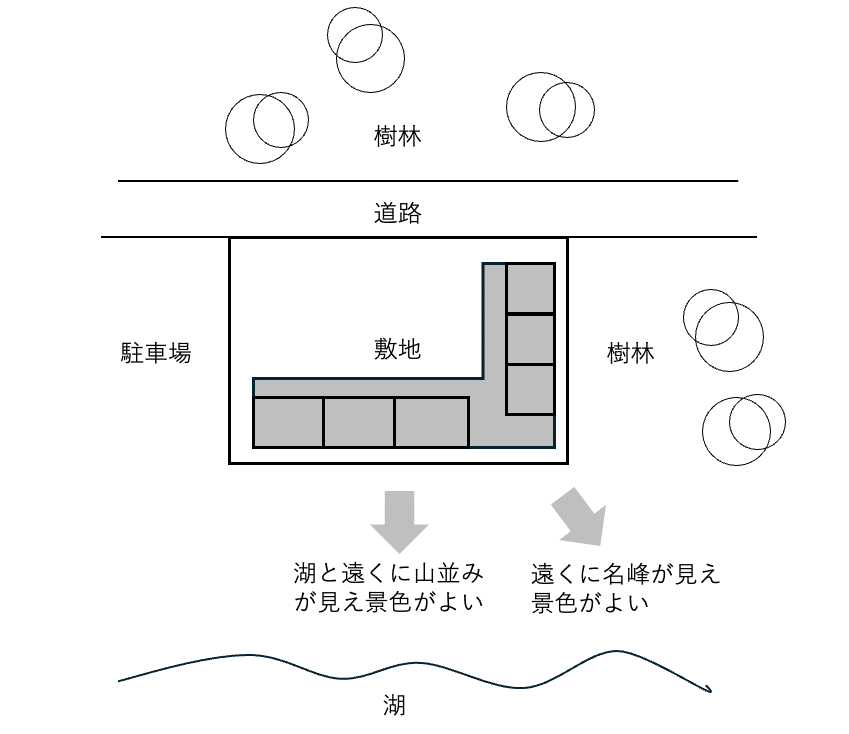

つまり試験元が求めたのは、全ての客室から名峰や湖が見える湖畔に建つリゾートホテル。ツインコリドーではなく、L字型のこんな感じのプラン。

よくよく問題文を読むと、冒頭の設計条件の箇所で、

この課題は、山間の旧街道沿いに宿場町として栄えていた古い町並みが残る地域において、名峰を望み緑豊かな自然に囲まれた湖畔に建つ小規模なリゾートホテル」を計画するものである。

と書かれていたり、計画に当たっての留意事項でも、

(1) 建築計画については、次の点に留意して適切に計画する。

① 敷地の周辺環境及び景観に配慮して計画する。

と書かれている。

しかし、多くの受験生がこのメッセージを読み飛ばし、ツインコリドー型のプランで南北に客室を向けたプランを計画した。

敷地を見ると確かに、南の方が条件は良いが、西側や北側も「樹林」が描かれた森のような環境で決して悪くはない。TACのツインコリドー型が出るという噂もあり、ツインコリドー型で計画すると客室が簡単に計画できる課題だったため、何も疑問を持たずスイスイ進めた受験生が多かったそうです。

結果、南北に向けたツインコリドー型を選択した受験生は全員不合格。

もし、客としてこのホテルに宿泊するとしたら、北側の名峰や湖が見えない部屋に泊まりたいと思うか。南側の部屋に人気が集まりビジネス的にも北側は宿泊費を安くしないと稼働率が下がりそう。

この敷地条件のリゾートホテルの設計依頼が来たら、一級建築士であれば当然、全室から名峰や湖が見える客室を設計しますよね?を問う課題だった。

試験は大きく変わった試験、今後は

この年の製図試験は、単なる試験問題ではなく、周辺環境を十分に考え設計するのは建築の基本。それを思い知らされる試験でした。

今思うと、平成時代の製図試験では、多少なりとも建築士としてのプランニング力が求められていた。しかし、令和に入ってからの製図試験は、プランニング力はあまり重視されず、法規違反、要求室の欠損、面積など数字で半分失格になり、合否の判定も機械的になったことは非常に残念に思われる。

今後、試験元は一級建築士に何を求め、どのように一級建築士の試験になっていくのだろうか。