精密採点Aiについて雑記 ~表現技法編~ 改訂版

はじめに

こじがみさまです。この名前にもようやく慣れてきました。大昔公開した記事があまりにも長く読みづらいんじゃないかということで、「カンストに必要な考え方編」と今回の「表現技法編」の2つに分割してみました。

公開後一旦しばらく寝かせていましたが、新たな情報を少し盛り込みつつ加筆修正してみました

、、、というのを繰り返していたらごちゃごちゃしてよくわからなくなってきたので、新たにまとめ直すことにしました。そのため、以前の記事は削除いたしました。ご了承ください。

続・総合100点を取るために必要な知識

前回触れきれなかった表現技法の部分の補足みたいな形になります。特許・特開をしっかり読み込んでる人にとっては半分くらいは既知の内容だと思います。

それぞれの技法がどのようなことをすれば検知されるのかを図を使って軽く説明します。以前の記事では個人の独断で分かりやすそうなものから順番に書いていましたが、まとまりがなくなってしまったので、内部に設定されている0~43の技法番号に基づいて並べます。

※あらかじめ補足しておきますと、前作から同名のものが存在している技法については画面に出ている検知数と内部の検知数が一致するとは限りません。見た目では検知されているのに内部では検知されていない現象や、その逆が頻繁に起こります。ここでは内部の方を思い浮かべながら書いているものだと思ってください。詳細は該当する技法の項で改めて触れます。

技法の分類

初めに技法の分類法に軽く触れます。

分類法①初期に見られた「裏4値」

初期に見られた「アクセント」「ハンマリング」「ヒーカップ」「エッジボイス」のいわゆる「裏4値」という分類です

アクセント →技法番号4、5、6、7、8、9、12

ハンマリング→技法番号13

ヒーカップ →技法番号20、21

エッジボイス→技法番号40

がそれぞれ該当し、逆にこれ以外の技法は検知されてもリザルトデータに反映されていなかったようです。

分類法②検知位置

検知位置の違いによる「top group tech」「mid group tech」「end group tech」「unknown tech」分類です。ピンク線の飛び方に関わります。

top group tech→技法番号0~10、12、40

mid group tech→技法番号11、13、14、22、34~38、42

end group tech→18~21、41

unknown tech →15~17、23~33、39、43

top groupのことを「先頭族」、mid groupのことを「中央族」、end groupのことを「末尾族」と呼んでおり、この記事でもこれ以降そう呼ぶことがあります。ピンク線の飛ぶ位置がそのまま名前になっているようです。これら3つのいずれにも該当しないUnknown techたちからはピンク線が飛ばないこともわかります。

分類法③加点倍率or感性ゲージ倍率

加点倍率あるいは感性ゲージの伸び方に関わる「conventional」「shakuri」「v_type」「l_type」「arrange」「nuanced」分類

conventional→技法番号0、10、11、18、30~38

shakuri →技法番号1~3

v_type →技法番号6~8

l_type →技法番号4、5、9、12

arrange →技法番号13、14、22

nuanced →技法番号19~21、40~42

conventionalを「従来型」、shakuriを「特殊しゃくり」、v_typeを「Ⅴタイプ」、l_typeを「Lタイプ」、arrangeを「アレンジ」、nuancedを「ニュアンス」と呼ぶことがあり、この記事でもこれ以降そう呼ぶことがあります。

44技法の紹介と説明

それでは順にみていきましょう。

技法番号0:しゃくり Shakuri

これは割愛してもいいですか。ダメですか、一応軽く触れます。

「従来型」に分類される通り、前作精密採点DX-Gにも、なんならもっともっと前の採点から同名の技法が存在しており、検知条件についても概ね同じようなものだと思って問題ないです。低めのピッチからまさに「しゃくり上げるような」歌い方をすると検知されます。

しかし、実際にしゃくりを狙ってみるとDX-Gのときよりも少し検知されにくいように感じる人もいるかと思います。これはおそらく微小音検知の仕様が異なるせいで生まれてしまった差で、前のバーの音が消える前にしゃくりが始まった時に起こる現象ではないかと考えています。冒頭に書いたように、画面に出ているしゃくりの検知数と内部のしゃくりの検知数が一致するとは限らず、狙ったのにしゃくりアイコンが表示されなかった場合でも内部では検知されているケースは多々あります。逆はあまり起こらないため、見た目よりも多少多く検知してもらえているものと考えて差し支えないでしょう。

表現技法の中では比較的重要度が高い部類で、極端な話しゃくりが0回だとかなり厳しい戦いになります。ただ後述のハンマリング・オンを狙った際にセットで検知してもらえることが多く、意図してしゃくりを増やそうとしなくても足りることが多いです。

技法番号1:大しゃくり BigShakuri

「特殊しゃくり」に分類される先頭族の技法です。かつて一部で「深しゃくり」と呼ばれていたものの正体だと思います。ハンマリングに失敗したときにたまに先頭から線が飛ぶことがありますが、その一部がこの技法でしょう。検知条件についてはよくわかっていませんが、名前の通り大げさにしゃくると検知されることがあります。いろいろ試した結果、時間方向よりも深さ方向に大きくした方が検知されやすい気がします。

技法番号2:早いしゃくり RapidShakuri

「特殊しゃくり」に分類される先頭族の技法です。昔から一部で「小さいしゃくりみたいなの入れると先頭から線が飛ぶよね」と噂されていたものの正体がこれだとされています。実際、名前の通り素早くしゃくりを入れると検知されます。表現力の加点量としては非常に小さく、後述する各種アクセントと同じ先頭族で枠を奪ってしまうため、むしろ検知されない方が嬉しいまである技法になります。

技法番号3:早いしゃくり(強) RapidShakuriStrong

なんだかよくわからない名前の技法ですが、上記早いしゃくりの親戚で「特殊しゃくり」に分類される先頭族の技法です。長いので以降「RSS」と略すことが多いと思います。この技法を多数検知させることに未だ成功しておらず、加点量についてははっきりとしたことは分かりませんが、恐らく早いしゃくりと同様かなり加点量の小さい技法になると予想されています。他からの推測にはなってしまいますが、一旦目的のピッチを少し通り過ぎたところから再び戻ってくるような歌唱軌跡になると考えられています。

一旦少し上までしゃくった後戻ってくる動作を素早く行うと検知されると考えられている。

技法番号4:L字アクセント LTypeAccent

「Lタイプ」に分類される先頭族の技法です。以降「L字」と略すことが多いと思います。形を見ると「早いしゃくりの上下逆バージョン」と解釈できます。実際に歌っているときの感触としてはあまりその意識は役立たず、「バーの先頭に合わせて思いっきり声を裏返す」というのが近いと思います。上手い人がやればまた違うのかもしれませんが、自分の歌った動画を見返した時の聞き心地としては、「最悪の一言。ゴミレベルです。」。おそらくB'zのような歌い方が想定されているのでしょうが、一般人が下手にやると結構悲惨です。聴感を気にするのであればむやみに連打するのは避けた方がいい技法の1つです。

アクセント類の中でも主役クラスに加点量が大きいので、狙えるようになると表現の埋まりが大幅に良くなると思います。オク下で歌うとまず検知されることはなく、近年の研究ではオク上でも検知されない可能性が示唆されています。等オクが良いとされる最も大きな要因と言えるでしょう。

技法番号5:L字アクセント(強) LTypeAccentStrong

「Lタイプ」に分類される先頭族の技法で、上記L字アクセントの親戚です。以降「L強」と略すことが多いと思います。詳しいことは特許の文章を後半まで読むと分かるのですが、L字アクセントには「降りてきてそのまま着地する」タイプと「降りてきた後少し昇ってから安定する」タイプの2種類があります。前者が「LTypeAccent」、後者が「LTypeAccentStrong」で間違いないと言っていいでしょう。

上の早いしゃくり(強)の項目であのような軌跡を予想した根拠がこの技法の存在になります。「(強)」はピッチ変化が少し行き過ぎてしまうことを指すのではないかという考えです。

こちらもオク下では検知されないことが分かっています。

技法番号6:Ⅴ字アクセント VTypeAccent

「Vタイプ」に分類される先頭族の技法です。特許内では「アクセント」という名前で呼ばれており、実際にアクセント類を代表する技法です。以降「V字」と略すことが多いと思います。本来のピッチ付近から始まり、L強よりも深く沈み込んで戻ってくるような軌跡です。そうすると名前の通りの形になりますね。

図を見るとバーの先頭付近で一瞬音が低くなっているのが分かると思います。上り階段や同じピッチのバーが連続する場所などで狙うのがオススメだとされていますが、正直どこでも狙える技法ではあります。

感覚としては、ピッチ変動を変に意識するよりは一音だけ少し強調して歌う(強勢アクセントと言うようです)ことを意識した方がよりお手軽に検知を狙えます。当然しっかりⅤ字の形を意識して検知させることも可能ですし、この技法を大量に詰め込みたい場面ではしっかりピッチを意識する必要があります。

またこれはエフェクターを使った場合の話ですが、BendEchoというエフェクターを二重に用いるとこの技法を再現できます。エフェクターについてはいずれ別の記事で触れます。

技法番号7:Ⅴ字アクセント(谷切れ) VTypeAccentCut

「Vタイプ」に分類される先頭族の技法で、Ⅴ字アクセントの親戚です。以降「V字谷」と略すことが多いと思います。正確な検知条件は分かりませんが、通常のⅤ字アクセントよりもさらに深く沈み込ませると検知されやすいです。

技法番号8:Ⅴ字アクセント(下から) VTypeAccentBottom

「Vタイプ」に分類される先頭族の技法で、こちらもⅤ字アクセントの親戚です。発声開始時のピッチが低めだと検知されやすいです。以降「V字下」と略すことが多いと思います。聴感はⅤ字ともしゃくりとも近くなります。

技法番号9:逆Ⅴ字アクセント InverseVTypeAccent

Ⅴ字アクセントの上下逆みたいな形をしているアクセントで、カテゴリとしては「Lタイプ」に分類されるため、L字アクセントの仲間です。発声の初めに小さなこぶしを入れるような歌い方をすると検知されます。狙う場所としては、下り階段や同じピッチのバーが連続する場所などがオススメです。

この技法については前述のV字アクセントや後述するL字アクセントよりも加点量が小さいことが分かっており、L字アクセント120回で埋まる組み合わせのときに逆V字アクセント150回で2~3欠けになったケースも存在します。そのため、あくまでもサブとして使うのがよさそうです。

技法番号10:こぶし(先頭) KobushiIn

以前から「こぶし」という名前の技法は存在しており「従来型」に分類されますが、精密採点Aiでは「こぶし」は内部上2種類に分かれています。そのうち技法番号10の方のこぶし(KobushiIn)は先頭族です。語感の関係で「先頭こぶし」と呼ぶことにします。

名前の通り発声の最初にこぶしを入れれば検知されそうなものですが、残念ながらその方法で検知に成功した例が存在しません。詳しいことは後述しますが、おそらく開発側の実装ミスで、別技法として検知されてしまっています。仮にこの説が正しい場合、精密採点Aiでこの技法を検知させることは不可能だということになるので、画像は省略します。

技法番号11:こぶし(中間) Kobushi

もう一つの方のこぶしです。こちらは中央族になるので、「中央こぶし」と呼ぶことにします。発声の初めではなく途中や終盤にこぶしを入れると検知されます。幸いこちらの方は他の技法と紛れずちゃんと中央こぶしとして検知されていることが確認されています。

冒頭に書いたように、画面に出ているこぶしの検知数と内部のこぶしの検知数が一致するとは限らず、しゃくりとは逆にアイコンが出ていても内部では検知されていないケースが多いです。いろいろなパターンがあると思いますが、たとえば1つのバーの中でこぶしを大量に狙う手法は今作では通用せず、最大でも1回しか検知してもらえません。

技法番号12:フライダウン FlyDown

名前に「アクセント」は含まれていませんが、カテゴリとしては「Lタイプ」の先頭族になります。以降「FD」と略すことが多いと思います。歌っている感覚としてはしゃくりの上下逆バージョンのような感じです。

ガクっとピッチを下げてしまうとダメで、しゃくりの逆のイメージで少しずつ下げながら本来のピッチに近づけていく必要があるようです。ガクッと下げてしまった時も高確率でプリング・オフ(詳しくは後述)として検知される上、そもそもそのプリング・オフの方が明らかに加点量が大きいので、よほどその時点での検知に偏りがなければ特に問題はありません。

別記事で詳しく書いていますが、ソテカンを狙う際には「ぶつ切り歌唱をして加点を避ける」区間が必要になります。その時に敵となるのが「狙っていないのに勝手に検知される技法」で、その代表例のひとつがこの技法です。自動で入るならオトクなのでは?とも思いましたが、誤爆が多発してもあまり加点されている感触がないため、恐らくこの技法は頭打ちラインが低い、あるいは一回当たりの加点力が非常に弱いと思われます。実際、FDを大量に入れると、Ⅴ字やL字を入れた時よりも明らかに加点量が低いです。逆V字よりも弱いとされています。ただ邪魔なだけなので身内では「フラ〇ゴミ」と呼ばれています。意図して狙うのではなくたまたま入ってくれた分に期待するで十分でしょう。当然意図して狙えるだけの技能を持つに越したことはありませんが。

この技法もオク下では検知されないので、上述の誤爆問題は該当区間だけキーを上げてオク下で歌うという回避法があります。

技法番号13:ハンマリング・オン HammeringOn

「アレンジ」カテゴリの中央族の技法です。以降「ハンマリング」あるいは「ハンマ」と略すことが多いと思います。近年では極度の採点マニア以外にも広まりつつある有名な技法でもあるようです。特許の記述を要約すると、「水平区間が2つあること」「2つの水平区間のピッチの差が特定の範囲内であること」「1つめの水平区間から2つめの水平区間まで特定の条件でピッチが上昇すること」の3つが検知される条件のようです。少し伸ばした後にカクっとピッチを上げる、というイメージでよいです。

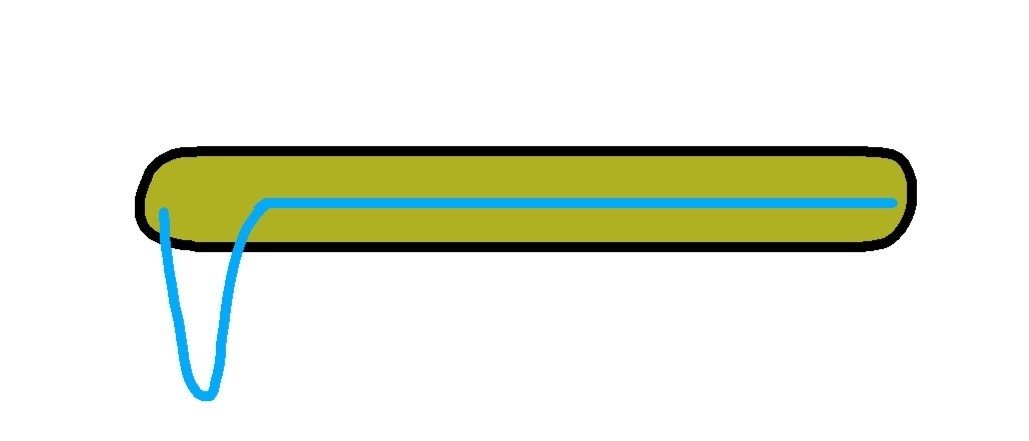

また、さらに実用的なワザとして、「うねりハンマ」というものがあります。純正のハンマリングを狙うのが苦手な人向けの手法で、(その趣旨からは遠い気もしますが)大会等で用いられているのもたまに見かけるようになってきました。

上の図を参考にしてください。形からの推測ですが、ハンマリングの検知要件の一つである上昇区間と後述のプリング・オフの検知要件である下降区間が両方存在しているため、より安定して「どっちかは検知させられる」のではないかなと思います。実際にこれを狙ってみると百発百中で中央線が飛ぶのを確認できます。技法を狙ったのに外してしまうと安定性に多かれ少なかれ悪影響があるので、バーの長さに余裕があれば安定度の高いこれが理想形と言えるでしょう。ただし、これはあくまでも技法検知が苦手な初心者向けのハックでしかなく、多用しているとロングトーンの評価が下がりやすい傾向があるので、どこで使うべきかは慎重に見極めることをおすすめします。

技法番号14:プリング・オフ PullingOff

「アレンジ」カテゴリの中央族の技法です。以降「プリング」と略すことが多いと思います。特許の記述を要約すると、ハンマリングと似て「水平区間が2つあること」「2つの水平区間のピッチの差が特定の範囲内であること」「1つめの水平区間から2つめの水平区間まで特定の条件でピッチが下降すること」の3つが検知される条件のようです。少し伸ばした後にカクっとピッチを下げる、というイメージでよいです。

技法番号15:上昇ポルタメント PortamentoUp

初登場のUnknown技法です。以降「上ポル」と略すことが多いと思います。冒頭にも書いたように検知されてもピンク線は飛びません。次の下降ポルタメントの項で詳細を記述しますが、いろいろ試した結果、「バーとバーの間」が検知対象になっているようです。そのため上ポルの方も同様であると考えられます。

技法番号16:下降ポルタメント PortamentoDown

Unknown技法です。上ポルと同様にバーとバーの間が検知対象になっているようで、検知されてもピンク線は飛びません。上述の通り「バーとバーの間」が検知対象になっているようで、バーの最後から次のバーの先頭までの間にゆっくりとピッチを下げていくと検知されることがあります。ただしすぐ下に書くようにうまくいかないパターンが多いため、安定検知は難しいと思われます。

具体的な検知条件は分かっていませんが、他の技法の特許内の記述もヒントにいろいろ試してみた結果、検知対象から外れるであろうパターンがいくつか分かってきました。

まず、ピッチの下降が速すぎるとき(図の上から2番目)です。このとき高確率で前のバーからプリング(上ポル狙いの場合はハンマリング)のピンク線が飛びます。ハンマリングあるいはプリングに吸われてしまうとポルタメントの方は検知されなくなってしまうようです。

次に単調下降(上ポルの場合は単調上昇)でないときです。これはハンマリングやプリングの特許を読んでいくと書いてあるのですが、ハンマリングの上昇区間やプリングの下降区間の満たすべき「特定の条件」とは単調上昇あるいは単調下降に近いことです。具体的には逆行するフレームの数あるいは割合が一定以下であることだと書かれています。ポルタメントでも同様の条件が課されている可能性は高く、実際に「少し行き過ぎたから戻すか」などと考えているとまず検知されません。

最後に発声が途切れてしまうときです。これはイメージ通りでしょう。ハンマリングやプリングも同様に発声が途切れてはいけないので、このような条件が課されている可能性は十分に考えられます。

これら3つを回避するよう意識しても検知されないときは検知されないので、まだまだ分からないことは多いです。

技法番号17:アップスロープ UpSlope

Unknown技法です。名前通りに解釈すれば長めのバーで少しずつピッチを上げていく(奏(かなで)の最後のイメージ)と検知されるのではないかと思われますが、未だに検知に成功していないため詳細は割愛。

技法番号18:フォール Fall

「従来型」に分類される通り、以前から同名の技法が存在しています。末尾族の技法です。発声の最後にピッチを下げていくと検知されます。

検知条件についてもおそらく似てはいるのですが、見た目上検知されるときには内部でほぼ検知されておらず、逆に内部で検知されるときには画面上では検知されていないように見えるという少々厄介な性質があります。DX-Gのとき(画面上のアイコン表示基準とほぼ同義)よりもゆっくりピッチを下げると内部で検知されることが多いです。

前作ではオク下でもオク上でも容易に検知させられていましたが、今作ではオク下では検知されないことが分かっています。

技法番号19:早いフォール RapidFall

「ニュアンス」に分類される末尾族の技法です。発声の最後にピッチを急激に下げると検知されます。大昔「逆ヒーカップ」という通称で知られていた技法がこれだとされています。

名前の通りフォールよりも素早くピッチを下げると検知されます。また、前述の呼び方の通りヒーカップ(詳しくは後述)の上下逆のイメージを持つと良いと思います。余談ですがこの技法の検知に成功すると高確率でフォールのアイコンが表示されます。おそらくこちらが旧基準のフォールに近い基準で判定されているのでしょう。

この技法もオク下では検知されません。

技法番号20:ヒーカップ Hiccup

「ニュアンス」に分類される末尾族の技法です。こちらも近年では極度の採点マニア以外にも広まりつつあるようで、ハンマリングと並ぶ有名な技法だと言えそうです。発声の最後にピッチを上げると検知されます。

慣れれば簡単に量産できてしまうため、この技法を大量に狙う人がよくいるのですが、残念ながら加点量は雀の涙です。早いしゃくりやFDと同様、意図して検知を狙う価値は無いと言ってよく、意図せず自然と検知される数回やビブラートの最後に狙う分(「ビブカップ」などと呼ばれます)だけで十分でしょう。従来型の技法を軽視する人がいますが、おそらくフォールよりこっちの方が弱いです。

また採点とは直接関係ありませんが、この技法を多用すると聞き心地がどんどん悪くなり、特に男性ではその影響が顕著に現れます。その辺を気にする人はできるだけ他の技法の習得を優先した方がよいでしょう。大会でやられるとたまったもんじゃないです。

ただ上にあげた2技法とは異なり、末尾族の技法は少なくほかの技法の枠を食いつぶしてしまうデメリットはあまりないので、暇があったら願掛けがてらとりあえず狙ってみるというのも一つの手です。上述のビブカップやロングトーンの末尾なんかはいい例です。これも後述のフォール付きヒーカップを習得する前の初心者限定の話ではありますが。

この技法も通常はオク下では検知させられませんが、等オクでヒーカップが検知されるようなピッチまで1オクターブ以上跳ね上げることで無理矢理検知させることは可能です。

技法番号21:フォール付きヒーカップ HiccupWithFall

「ニュアンス」に分類される末尾族の技法です。以降「HWF」と略すかもしれません。ヒーカップの要領でピッチを上げた後にフォールの要領でピッチを下げると検知されるようです。一応逆順でもたまに検知されます。勘違いされがちですが、「フォール付きヒーカップ」という名前の1つの技法なので、検知時に飛ぶピンク線は当然1本です。ヒーカップで1本、フォールで1本、合計2本、なんてことにはなりません。

軌跡を見るとわかるように、形にはこぶしとの共通点が見られます。未だに巷ではバーとバーの境目で声をひっくり返すのを繰り替えす手法が蔓延しているようですが、該当者はこのときこぶしアイコンの傍からもう一本末尾族のピンク線が飛ぶのを見たことがあると思います。すべてとは言えませんが、大半はこの技法だと思われます。

加点量としてはヒーカップよりも明らかに大きく、狙える力があるのであればこちらを狙った方が効率は良いです(どうせ失敗してもヒーカップとして検知してもらえることが多いので)。同程度の加点量であるとされる早いフォールやフォールよりも楽に狙えるため、末尾が暇になっている人は真っ先にこの技法を習得することをおすすめします。こちらもビブラートの最後に検知を狙えることが分かっています。

この技法もオク下では検知されません。

技法番号22:スロウダウン SlowDown

「アレンジ」に分類される中央族の技法です。以降「SD」と略すことが多いと思います。ハンマリングやプリングと違って何をすればいいのかがなかなか分を読んだだけでは分かりにくく、広まるのにも結構時間がかかったように思います。

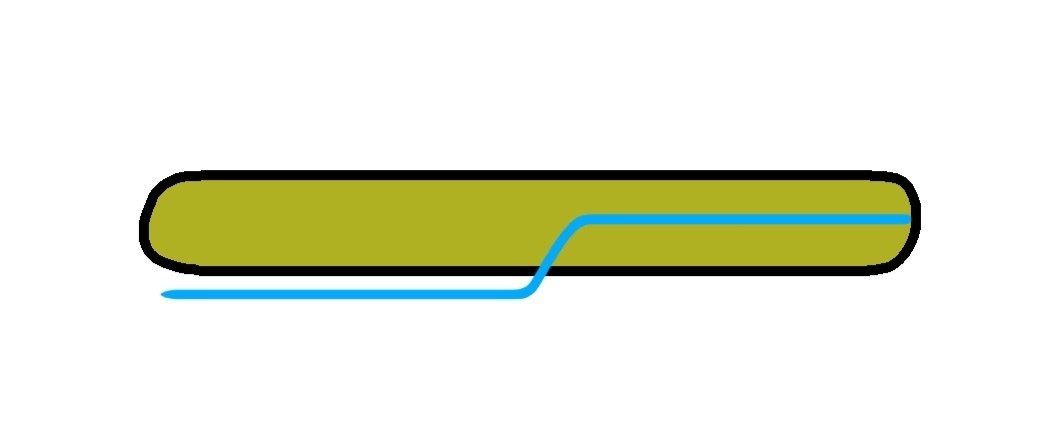

特許を読んだ感想をこの段落にまとめます。ピッチの下がり方が急すぎず緩やかすぎないこと、下降区間の開始時点で本来のピッチとの差が基準を満たすこと、下降開始時と終了時のピッチ差が基準を満たすことの3つが条件だと書かれています。要は滑らかにスーッとピッチを落としていけば良さそうです。また、フォールと似たような聞こえ方であると書かれているのもヒントになるかもしれません。本来のピッチ通りかそれより少し上から入ってフォールより早めに落とし始めるようなイメージです。実際そのイメージで歌うとバーの中央からピンク線が飛びます。

ちなみにずっと「Slow Down」だと思っていたために「SD」と略していたのですが、特開を読み直した感じでは「Throw Down」が正しそうなのでここでは「TD」と略しています(しかしggった限りでは元ネタは「Slow Down」である模様、よくわからん)。内部に「SlowDown」という技法が存在することが明らかになったので、略称としては「SD」がより適切でしょう。

エフェクターを使用した実験の過程で気づいたのですが、どうやらL字アクセント検知を狙った際に高確率でこの技法が検知されるようです(身内では不正SDと呼んでいます)。L字アクセントなら先頭から線が飛ぶはずですが、実際のところ中央からの線が結構な確率で飛んでいるのが目視でも確認できます。下降区間の後ろに水平区間が確保できているとL字アクセントが、水平区間が確保できず下降区間がメインになるとスローダウンが検知されると見てよさそうです。つまり特に意識せずに検証を続けていると、「長いバーではL字が出やすく短いバーではSDが出やすい」ということになります。エフェクターなしでも同様の歌唱軌跡で検知させることができたので、普段も気付かないうちに結構検知してもらえている可能性はありますね。

中央付近で発声する必要すらなく、先頭の一瞬だけでも検知が可能。

エフェクターの使用により容易に検知させられることからもわかるようにピッチを落とす速度の上限の縛りはかなり緩いようで、急激に落とすことでより短いバーにも入れやすいので、仮にウエイトがハンマリングやプリングと同じだとすれば効率よく表現力に加点できるかもしれません。不正SDは他の中央技法と比べて短いバーでも狙いやすいので、意図的に入れられるようになると一つの強みになるでしょう。

この技法はオク下でもオク上でも検知されません。

技法番号23:スライダー Slider

ここからまたしばらくUnknown技法ゾーンです。こちらも未だに検知に成功していませんが、おそらく長めのバーの最後に非常にゆっくりなフォールをかける(Cry Babyの間奏中の「どうしてーーーー」のイメージ)と検知されているのではないかと考えています。

技法番号24:水平 Flat

Unknown技法です。こちらは何も意識せずとも容易に多数検知させることが可能ですが、狙って検知させることには未だに成功していません。おそらく検知されるパターンが複数存在しています。以下、おそらくこれが条件ではないかというものをいくつか書きます。

①バーの後ろを少し余分に残す。

いつしかの某カラオケ番組で「AI採点開発者が攻略法を伝授」と銘打った企画があったのをご存じの方も多いと思いますが、この中で映ったメモ書きの中で水平の歌唱軌跡と思われるものに「探りのこる」という文言が併記されていたのが確認されています。実際、この歌い方をすると低確率で「detected or unknown tech 24」の文字列がログに残ります。

②ポルタメント検知の失敗

ジアゾ化の失敗をフェノールの製法と言い張るかのような書き方ですが、上述のポルタメント2種を狙って検知に失敗すると代わりにこの技法が検知されていることがあります。おそらく仕組みとしては①と同じでしょう。

③こぶし(先頭)検知狙い

上述の通り先頭こぶしの検知には未だ成功していないどころかおそらく不可能だと考えています。その理由が実装ミスの疑いです。先頭こぶしを狙った際にそこそこ高確率でこの技法が検知されています。筆者自身はこのようなプログラムに全く精通していないためどうしたらそんなことになってしまうのか想像がつかないのですが、おそらく開発の意図していた先頭こぶしの検知条件を満たした際に水平が検知されるようになっているのではないかというのが現在の我々の考えです。

技法番号25:スタッカート Staccatto

Unknown技法です。名前からイメージはしやすそうなものですが、ぶつ切り歌唱をしても一向に検知されないため、詳細は不明です。

技法番号26:U形 UType

Unknown技法です。こちらも未だに検知には成功していません。某カラオケ番組の「AI採点開発者が攻略法を伝授」企画で映ったメモ書きの中でU形の歌唱軌跡と思われるものが確認されています。

技法番号27:逆U形 InverseUType

Unknown技法です。U形の逆の形であると考えられます。こちらも未だに検知には成功していません。某カラオケ番組の「AI採点開発者が攻略法を伝授」企画で映ったメモ書きの中で逆U形の歌唱軌跡と思われるものに「aikoに多い」という文言が併記されていたのが確認されています。aikoファンの方なら何かわかるかもしれません。

技法番号28:への字形 HeType

Unknown技法です。こちらも未だに検知には成功していません。逆U形と何が違うのかすらよくわかりません。

技法番号29:アーチ形 ArchType

Unknown技法です。こちらも未だに検知には成功していません。逆U形やへの字形と何が違うのかすらよくわかりません。

技法番号30:短い浅ビブラート Vibrato

Unknown技法です。名前の通り浅めのビブラートが一瞬かかったときに検知されるものと思われ、所謂オートビブのアイコンが出たときにたまに検知されています。

技法番号31:短いビブラート Vibrato

Unknown技法です。名前の通り普通くらいの深さのビブラートが一瞬かかったときに検知されるものと思われ、所謂オートビブのアイコンが出たときにたまに検知されています。

技法番号32:短い深ビブラート Vibrato

Unknown技法です。名前の通り深めのビブラートが一瞬かかったときに検知されるものと思われ、あまり検知されているのを見かけることはありません。

技法番号33:浅ビブラート Vibrato

ここまでがUnknown技法ゾーンです。名前の通り浅めのビブラートがかかったときに検知されるものと思われます。ビブラートが浅めのタイプの人は普通にビブラートとして狙ったものが内部でこの表現技法として検知されることがよくあります。

技法番号34:ビブラート Vibrato

このビブラートからは従来型の中央族になります。名前の通り普通くらいの深さのビブラートがかかったときに検知されるものと思われ、普通にビブラートとして狙ったものが内部でこの表現技法としてよく検知されています。

技法番号35:深ビブラート Vibrato

従来型の中央族です。名前の通り深めのビブラートがかかったときに検知されるものと思われ、普通にビブラートとして狙ったものが内部でこの表現技法としてよく検知されています。

技法番号36:長い浅ビブラート Vibrato

従来型の中央族です。名前の通り浅めのビブラートが長めにかかったときに検知されるものと思われ、ビブラートが浅めのタイプの人は普通にビブラートとして狙ったものが内部でこの表現技法として検知されることがよくあります。

技法番号37:長いビブラート Vibrato

従来型の中央族です。名前の通り普通くらいの深さのビブラートが長めにかかったときに検知されるものと思われ、普通にビブラートとして狙ったものが内部でこの表現技法としてよく検知されています。

技法番号38:長い深ビブラート Vibrato

従来型の中央族です。名前の通り深めのビブラートが長めにかかったときに検知されるものと思われ、普通にビブラートとして狙ったものが内部でこの表現技法としてよく検知されています。

技法番号39:ジャストヒット JustHit

Unknown技法です。名前から発声のタイミングが完璧だと検知されるのかと思っていましたが、正直未だに全く検知条件が分かっていません。人によるものなのかもしれませんが、検知自体は平均1回/歌唱くらいはされているものと思っていいと思います。

技法番号40:エッジボイス EdgeVoice

ニュアンスカテゴリの先頭族です。リリースから半年間ウラ技法の検知数を確認することができたのですが、その期間で誰もこの技法を検知させる手法を確立できなかったので、真相は完全に闇の中です。

「じゃあ特許を探せばいいじゃん」と思う人がいるかもしれませんが、なんと(思いつくワードで調べた限りでは)特許まで出願公開されていないという隠しっぷり。一応他の技法とは別名義で登録された特許はいくつか確認されていますが、いずれも精密採点Aiでのエッジボイス検知に利用されているかは不明です。

とにかく現段階ではあまりよく分からない技法なので、はなからそんな技法はなかったものとして考えていてもいいと思います。検知されたらラッキーくらいで(されてもわからないけど)。

後に実際に「EdgeVoice」なる先頭技法が存在することが判明しましたが、検知条件について判明したわけではありません。

一応低確率ながらエッジボイスを狙って検知させる手法が身内で確立されたのですが、言葉で説明するのは難しいため、機会があれば実演できるといいなと考えております。

仮にイメージ通りピッチ変化に依存しない技法であるとするならばSDなどの他の技法と共存させにくい技法との共存も視野に入る可能性があり、まだまだ開拓の余地は大きい技法でもあります。

技法番号41:フォールエッジ FallEdgeVoice

ニュアンスカテゴリの末尾族です。以降「FE」と略すことがあるかもしれません。Unknown技法と実装ミスが疑われる先頭こぶしを除き、唯一現段階で検知に成功していない未知の技法です。名前から想定されるように発声の終わりでフォール気味にピッチを落としながらフライ領域に突入すれば検知されそうなもので、実際そのような歌い方をするアーティストはいるのですが、それを目指してもうまくいっていないのが現状です。

技法番号42:逆こぶし InvertKobushi

ニュアンスカテゴリの中央族です。中央こぶしと逆に発声の途中で一瞬ピッチを下げると検知されます。

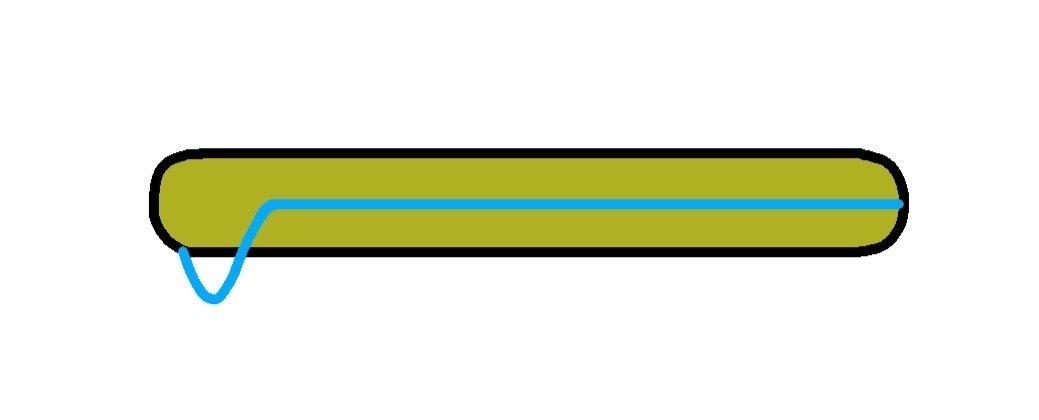

うねりハンマと形は似ていますが、真ん中の水平区間がなくなるようにするとこちらが検知されます。

ニュアンスカテゴリであるせいか、アレンジ3種よりかは加点量は小さいように感じます。加えてハンマリングやプリングと異なりオク下では検知されないことが分かっているため、加点上効果的に使える場面はかなり限定的です。唯一力を発揮する場面があるとすれば、アクセントやしゃくりなどの先頭族を十分に検知させるのが難しく中央族に頼りたい譜面で、アレンジだけを多数検知させるよりかは数回逆こぶしに変えてあげた方が多少表現力が上がる可能性はあります。

またあまり採点には関係ないかもしれませんが、この技法が何度か検知されると分析レポートが「ロングトーンの中にあるアクセントが魅力的。セクシーさを感じさせます。」という文になることがあります。具体的に何回以上でそうなるのかは分かりませんが、2回でもこの分析レポートが出たので、閾値はかなり低そうです。

技法番号43:歌い回しなし NoManner

Unknown技法です。厨二心をくすぐられる名前ですが、検知には成功しておらず、条件もわからないどころか想像する手がかりもなく真相は完全に闇の中です。

技法の重要度・強さについて

こうして羅列されてもどの技法が重要なのかわからないと何から手を付ければいいかわからない人もいると思うので、個人の主観を多分に含むTier表を書きます。Unknown技法や未だに検知に成功していない技法については分からないことが多すぎるため、割愛します。

SS アレンジカテゴリ

ハンマリング、プリング、SD

S 重要先頭族

しゃくり、Ⅴ字3種、L字2種

A こぶし系技法

中央こぶし、逆Ⅴ字、フォール付きヒーカップ、逆こぶし

B マニア向け

大しゃくり、フォール、早いフォール、エッジボイス

C 資源ゴミ

FD、ヒーカップ

D 燃えないゴミ

早いしゃくり

解説

まずSSに設定したアレンジ3種は表現加点の要になる最重要技法であると考えます。それぞれにメリットデメリットがあるため、うまく使い分けられると良いでしょう。例えばハンマリングはしゃくりの併発やフォール系との併用が容易であること、プリングはハンマリングよりも短いバーやフレーズ末で比較的狙いやすいほかヒーカップ系との併用が容易であること、SDは他技法との併用がほぼ不可能で等オク限定な代わりにかなり短いバーにもねじこめロングトーンの邪魔をしないこと、がそれぞれの強みです。

次点で重要なSは、重要度の高い先頭族です。アレンジが十分に検知されていればこれらをある程度バランスよく狙えるだけで表現がかなり埋まりやすくなります。ただし減衰がアレンジより速いせいか偏ってしまうと途端に弱くなり、他技法の多数検知が求められます。

Aはこぶし系の軌跡の技法たちです。逆V字はV字やL字の次に重要なアクセントですが、減衰が速いせいか大量に検知させてもあまり効果がないので主役を張るには少し心もとないです。フォール付きヒーカップは加点量としてはアクセント類に少し劣りますが、先頭族の邪魔をしないので、忙しくない地帯では積極的に狙いたいです。中央こぶしについては意図せずとも十分に検知される人が多いと思いますが、0回付近のときに表現力の低さが顕著に表れるため、足りなそうであれば最低でも5回くらいは検知させておくとよいでしょう。逆こぶしはアレンジが飽和していそうなときの代替品としては優秀ですが、こちらも主役を張る力はなさそうです。

Bは意図して狙う価値のある下限と言ってよいでしょう。いずれも0回よりかは1~2回検知させておいた方が体感でも加点されているは間違いないのですが、正直これらを狙う余裕があるのならよりTier上位の技法を狙うべきです。例外として末尾2技法はどうせ他の邪魔にならないので、フォール付きヒーカップばかりにならないように狙うのはアリでしょう。

CとDは論外です。フ〇イゴミは音程補正があるため高チャートカンスト狙い時のみ有効、ヒーカップは上述の末尾族と同様にどうせ邪魔にならないので検知されてて損はない、とCはまだ活用の余地が無いこともないです。Dの早いしゃくりに関しては(少なくとも現段階では)百害あって一利なしなので、こんな技法ははなから存在しないものと考えて良いでしょう。

おしまい

長々と書いてしまいましたが、ご精読ありがとうございました。また適宜加筆・修正していくと思います。