色とモチーフから読み解く『ミラベルと魔法だらけの家』論マドリガル家の7人のプリンセス①

1.はじめに

『ミラベルと魔法だらけの家』を私がディズニープラスで観たのは2022年1月1日だ。新年一発目の映画として景気の良いものを観よう、ということで本作品を選び、家族とともに視聴した。これが呪いの始まりである。新年一発目によりによってこんなもの観なければこんなことにならずに済んだのに、と今では若干後悔している。

この作品を観終わった時、一緒に観ていた家族が「ストーリーに納得がいかない」「あの終わり方は何?」と感想を言い始めた。私自身はなぜかこの物語にとても納得していたものの、「どうしてこのストーリーとラストに自分が納得したのか」がわからなかった。

自分が何に納得してこの物語を受容することができたのかを言語化できないことが気持ち悪く、視聴後は他の方の感想をインターネット上で読み漁ったが、どれを読んでも自分の中の疑問が解消されることはなかった。

しかし同時に、一定数以上の視聴者が、やはり「ストーリーに納得がいかない」という思いや、「終わり方」について疑問を抱いていることも知った。このことは私の中の疑問を一層強めたー

つまり、『ミラベルと魔法だらけの家』とは、結局何だったのか?という疑問である。

この疑問を解消すべく、この考察は始まった。始めた時はこんなに長くなるとは思わなかったのだが、何回もこの作品を見返すうちに、このようなボリュームになってしまった。何点かの記事に分けて考察していくので、お付き合い頂ければと思う。

一応、本論を始める前に私の立場もはっきりさせておこう。昔からディズニープリンセスが大好きで、好きな“プリンセス“はファ・ムーラン(『ムーラン』1998年)とモアナ・ワイアリキ(『モアナと伝説の海』2016年)だ。

加えてこれはディズニープリンセスファン失格の誹りを受けることを承知で言うが、『キングダムハーツ』に関してはほぼ全く触れていない。セブンプリンセスなど、そちらの方でもプリンセスの独自の括りがあることは耳にしているが、ゲームをプレイしたことがないのでそちらには言及できないことをはじめに述べておく。

もしそちらに詳しい人がいれば、当方の記事を踏み台に考察を深めるのも面白いのではないかと思う。詳しい人、よろしくお願いします。

2.要旨

さて、本考察においては、『ミラベルと魔法だらけの家』を、それぞれのキャラクターに使用されている「色」と「モチーフ」に注目しながら考察していく。

特にマドリガル家の7人の女性キャラクターに関しては、使われている「色」と「モチーフ」から、歴代のディズニープリンセスを象徴化したものだと考えられる。

加えて、本作はディズニー初の眼鏡女性主人公という点から、「見る」という行為、見たものを「語る」行為について、その功罪についても考える。

そして象徴化したキャラクターを通して教訓を伝える本作品は、意図的に作られた「寓話」である。

最後に、『白雪姫』(1937年)という寓話の映像化から始まったディズニーの長編アニメーション60作品目にして、寓話への原点回帰とも言える本作について、なぜ今寓話なのか?という点からも考察を深めたいと思う。

(「はじめに」と「要旨」は本来逆の順序であるべきだが、これはネットの一記事なので、まずは研究動機を述べるために順序を変えた)

3.揺らぐ“プリンセス“の定義

1.“プリンセス”の定義

ディズニープリンセスの始まりといえば『白雪姫』(1937年)である。そしてこの作品は同時に、ウォルト・ディズニー・カンパニーの長編アニメーションの始まりでもあった。

ディズニーの原点と言えるこの作品は、プリンセスの基礎を形作った。

その基礎は女性主人公作品のみならず、ヒロインとして登場する女性キャラクターにも応用され、今日では“プリンセス“といえばこんな特徴、という風に決まったものがいくつかある。

個人的にまとめてみたので、それを紹介しよう。

①社会的地位

生まれた時から王女、もしくは結婚によって王妃になる。共同体の長の娘であればプリンセスに含まれるパターンも多い。

(例外:ファ・ムーラン『ムーラン』1998年。彼女はいち家族の一人娘でしかないし、結婚するが、それにより王妃になるわけではない)

②特別な力

美貌、美しい声、賢さ、武力、魔法の力…などなど。個性とも言える。

③動物と話せる

正確には、動物の助けを借りることができる能力のこと。プリンセスにはたいてい小動物の相棒がいる。

④気分が高まると歌う

基本は歌うが、最近は歌わない子もいるのでこの特徴はもう当てはまらないかも(『シュガー・ラッシュ オンライン』2018年で、ヴァネロペが歌うアリエルにドン引きしていたのは記憶に新しい)。

⑤魔法のキス

あるいは魔法の涙、魔法のハグ。プリンセス作品においてこのどれかが起こったら、勝ちが確定したと思っていい。

…まだ他にあったかな?ちょっと自信がない。不足がないか誰かに相談したいところだが、ひとまず続けよう。

2.「オールスターズ」とそれ以外

さて、プリンセスと一口に言ってもオフィシャルに認められたプリンセスキャラクターと、そうでないキャラクターがいる。

今現在、アメリカのディズニー公式サイトで認められているプリンセスは以下の14名である(このメンバーは「オールスターズ」と呼ばれている)。

1.白雪姫(『白雪姫』1937年)王女

2.シンデレラ(『シンデレラ』1950年)王妃

3.オーロラ姫(『眠れる森の美女』1959年)王女

4.アリエル(『リトル・マーメイド』1989年)王女

5.ベル(『美女と野獣』1991年)王妃

6.ジャスミン(『アラジン』1992年)王女

7.ポカホンタス(『ポカホンタス』1995年)族長の娘

8.ファ・ムーラン(『ムーラン』1998年)家長の娘

9.ティアナ(『プリンセスと魔法のキス』2009年)王妃

10.ラプンツェル(『塔の上のラプンツェル』2010年)王女

11.メリダ(『メリダとおそろしの森』2012年)王女

12.アナ(『アナと雪の女王』2013年)王女→女王

13.エルサ(『アナと雪の女王』2013年)女王→精霊

14.モアナ・ワイアリキ(『モアナと伝説の海』2016年)村長の娘

基本的に社会的地位が王女、あるいは結婚によって王妃になる女性キャラクターが「オールスターズ」の大多数を占めている。

しかし、プリンセスの特徴の部分でも述べたが、ムーランは正確にはプリンセスではない。

『ムーラン』(1998年)を見ていない方のために説明すると、舞台は古代中国、北方から攻めてきたフン族に対抗するため、国中に各家男子1人の徴兵令が下る。足を悪くしており、かつ年老いた父に代わり、一人娘であるムーランは男装をして戦争へ向かう…といったストーリーだが、ここまででお分かりのように、ムーランは特に生まれが特別なわけではない。なので王女ではない。

そして…これは少しネタバレになってしまうのだが、お相手となる男性も王子というわけではないので、『ムーラン2』(2005年)で結婚するものの、結婚によって地位が上がるということもない。つまり、王妃にもならない。

彼女は徹頭徹尾、社会的地位を持たない。ただ国を救った英雄というだけだ。そんな彼女が王女や王妃だらけの「オールスターズ」に紛れ込んでいる時点で、“プリンセス”の定義が揺らぎ始めているのを感じないだろうか?

もう少し深めてみよう。

本編中で王女や王妃という立場でありながら、「オールスターズ」に入っていない女性キャラクターも多い。

1.エロウィー姫(『コルドロン』1985年)王女

2.アナスタシア(『アナスタシア』1997年)王女

3.メロディ(『リトル・マーメイド2』2000年)王女

4.キーダ姫(『アトランティス 失われた帝国』2001年)王女

5.ティン・ティン、メイ、スー(『ムーラン2』2005年)王女

6.ジゼル(『魔法にかけられて』2007年)王妃…になるはずだった。

もっとも、アナスタシアに関しては元々制作会社が違ったが後々ディズニーに買収されて権利が移ったことと、ジゼルは肖像権の関係(実写を担当した女優に生涯報酬を支払わなくてはいけないらしい!)で、プリンセスに含むのは難しいのかもしれない。

とはいえそれ以外のキャラクターは全て王女という社会的地位を持っている。にも関わらず、「オールスターズ」には含まれない。

もしビッグタイトルの続編まで含んでいたらキリがない、というのであれば、メロディ(『リトル・マーメイド2』2000年)と三姉妹(『ムーラン2』2005年)は省いてもいい。

しかし、まだ疑問は残る。

特にキーダ姫(『アトランティス 失われた帝国』2001年)に関しては、ディズニーが100周年を迎えた年に公開された記念すべき作品であり、見ていない方のために説明するとキーダ姫は古代アトランティス帝国の歴とした王女である。

女性主人公作品ではないから、「オールスターズ」には含まれない、という考え方もあるかもしれない。

しかしその指摘はジャスミン(『アラジン』1992年)の存在で否定される。

『アラジン』(1992年)において彼女はヒロインであり、主人公はアラジンである。

だから彼女はあくまでアラジンのロマンスのお相手であり、それ以上の意味をあまり持つことができなかった。「オールスターズ」に含まれたのはおそらく、アラブ系の女性キャラクターを入れるためだったと推測される。

ちなみに現在の「オールスターズ」の中で、主人公ではないプリンセスはジャスミンだけだ。

だからこそ、実写版『アラジン』(2019年)においてジャスミンには新規の曲「speechless(心の声)」が追加されたのだと思う。

従来のジャスミンには主人公ではないが故に主体性がどうしても欠けていた。それを取り戻すためのこの歌は、ジャスミンというキャラクターを確実に前へ進めるものになったと言えるだろう。

では特別な力ー美貌や美しい声、賢さ、武力、魔法の力はどうだろう?

これについてはアナ(『アナと雪の女王』2013年)が否定してくれる。

アナにははっきり言って、何もない。

勘違いしないで欲しいが、筆者はアナが大好きだ。ディズニーが等身大の女の子を描くことに成功した稀有な例だと思っているし、アナは何もないからこそ、従来のプリンセス像を更新するプリンセスになることができたと考えている。

つまり、特別な力を何も持っていなくてもプリンセスになれる、という証明が、アナなのだ。

長くなってきたが、どんどん行こう。

動物と話せる、という特徴はどうだろう?あるいは動物の協力を借りることができる、というプリンセス独特の能力だ。プリンセスにはたいてい、小動物の相棒がいる。

これについてはモアナ(『モアナと伝説の海』2016年)が否定する。

モアナには二匹の動物の友達がいる。旅に出る前の故郷ではプア(子豚)、そして旅に同行するヘイヘイ(鶏)だ。

しかしこの二匹とは会話ができるわけではないし、ヘイヘイに関しては…ちょっと本当に言葉が通じない。そしてモアナの手助けもしない。

このため、モアナには正確なコミュニケーションができる動物はいないし、相棒となる動物もいないということになる。

そういえば、気分が高まると歌う、という特徴もあった。たいていのプリンセスは自分の持ち歌がある。これはどうだろうか?

これについては、メリダ(『メリダとおそろしの森』2012年)が否定する。

メリダに持ち歌はない。

「Touch The Sky」「In The Open Air」「Learn Me Right」などの名曲はあるもののーいずれも挿入歌であり、キャラクター自身が歌うシーンがあるわけではないので、『メリダとおそろしの森』はミュージカルとは言いづらいし、メリダは歌わないプリンセスであると言える。

にも関わらず、彼女は「オールスターズ」だ。歌わなくても、プリンセスにはなれるらしい。

一応、曲はある。が、歌わない。名曲なのでぜひ。

さぁラスト!もう少し頑張って欲しい。

では、魔法のキスはどうだろうか?

奇跡を起こす魔法のハグ、魔法の涙は?

『アナと雪の女王』(2016年)における悪役は、アナが運命の相手だと思っていたはずの王子様ーハンスだった。

アナ雪を見ていない方のために説明すると、エルサの魔法によってアナが死にかけになり、それを助けるためには「運命の相手との魔法のキス」が必要だ!という流れになるのだが、そのキスを拒否されるのが上に挙げたシーンだ。

要するに、『白雪姫』(1937年)で簡単に例えるなら、毒林檎によって眠りについてしまった白雪姫に対して、王子様がキスしなかった、パターンだと思って欲しい。

これは明確に、「魔法のキス」の否定である。

3.“プリンセス“とは何か

ここまでの流れで、“プリンセス”という言葉の持つ曖昧さ、揺らぎのようなものが少しでもお分かり頂けただろうか。

1の項目で述べたプリンセスの特徴は、近年どんどん否定されていき、“プリンセス“という言葉自体がそもそも何を指すのかが曖昧になりつつある。

ディズニーの制作側が、歴代のプリンセス作品で扱いきれなかったテーマや問題、現代で考えると古めかしくそぐわない行いなどを、新しいプリンセス作品で常に内省し続けた結果がこれだ。

今となってはー

“プリンセス“は地位がなくてもいいし、女主人公じゃなくてもいいし、特別な力を持っていなくても構わない。動物と話せなくてもいいし、魔法のキスが使えなくたっていい。

それじゃあ“プリンセス“って…一体何なんだろう?

筆者はいちファンとしてずっとプリンセスシリーズを見守っていたけれど、どうも最近“プリンセス”という言葉自体、概念自体をディズニーが持て余している気がしてならない。

定義も含め、本当に“プリンセス”を描き続けるということが正しいのか?時代に即しているのだろうか?ということが問われている。

ミラベルの考察のはずが、どうしてプリンセスの定義から始まるんだ!と思われた方も多いだろうが、どうしてもここから始めなくてはならない。

なぜなら長編アニメーション60作品目という節目であるディズニー最新作『ミラベルと魔法だらけの家』があきらかに、歴代のプリンセスたちのエンディングにクエスチョンを投げかける意図を持つものだったからだ。

●補足

2021年に公開された『ラーヤと龍の王国』に登場するラーヤについては、まだ「オールスターズ」に加えられるか判明していない。

ラーヤは東南アジアをモデルにした架空の王国の王女なので、社会的地位でいうなら“プリンセス”に入ってもおかしくはない。

しかし歌わないし、挿入歌もないし、ほぼバトルなのでどうなるだろう…彼女がもし「オールスターズ」に加わるのなら、これはかなり革命的なことだ。

今後の動向を見守りたい。

4.マドリガル家の7人のプリンセス

『ミラベルと魔法だらけの家』には、おそらくディズニー長編作品史上最多の女性メインキャラクターが登場する。そのためか、女性キャラクターの描写の濃密さに比べ、男性キャラクターの描写は希薄だ(ブルーノおじさんは除く)。

そのため、本考察では男性キャラクターへの言及は必要最低限に留め、マドリガル家の女性キャラクターを中心に考察していく。

This is my family

これが家族

A perfect constellation

完璧な星の集まり

So many stars

スターだらけ

And everybody gets to shine

みんな輝いてる

Look at this family

この家族を見て

A glowing constellation

光る星座のよう

So full of stars

スターばかり

And everybody wants to shine

みんな輝きたい

But the stars don’t shine

They burn

星は燃えているの

And the constellations shift

星座も動く

I think it’s time you learn

そろそろ気づいてほしい

You’re more than just your Gift

あなたはギフト以上の存在

この考察の中心になるのは主にマドリガル家の7人の女性たちだが、冒頭と最後でミラベルが歌うように、まさしく彼女たちは“スター”なのだ。

日本語訳では星と訳されているが、特別な才能を持った人々を指す“スター“が掛けられていることは言うまでもないだろう。

そしてディズニーの女性主人公作品の“スター”たちといえばそれは、歴代のプリンセスたちを指す。

7人の女性キャラクターを見分ける・覚えやすくする意味でも、それぞれのキャラクターの色やシンボルははっきり違うし、おそらくそれぞれが歴代のプリンセスと重ね合わせられるように、デザインされている。

そしてそれゆえにマドリガル家の女性キャラクターたちは、その在り方によって、過去のプリンセスたちのエンディングに再度疑問を投げかける。

つまりーはたしてその終わり方、その生き方で、

「本当によかったのか?」という問いかけである。

ここで踏まえておきたいのが、プリンセスはそれぞれ自分を代表するような色を持ち、モチーフを持つということだ。

色は主に、纏うドレスに現れる。

例えば、アナ雪のエルサと言われて連想するのは水色のドレスで(とはいえ水色や青、薄い緑は纏っているプリンセスが複数いる、濃さや薄さや微妙な違いで区別してはいるが)、美女と野獣のベルと言えば黄色いドレスではないだろうか。

そしてモチーフーこのキャラクターといえばこれ!と連想できるもの、こちらも思いつくのではないだろうか?

白雪姫は林檎、シンデレラはガラスの靴…というように。

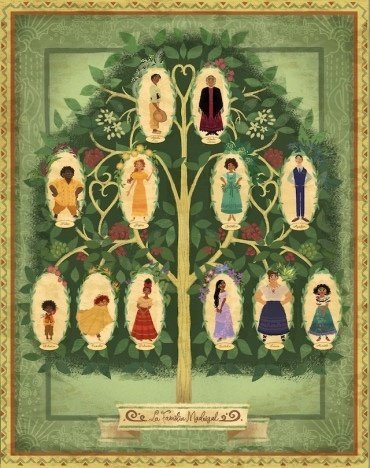

では翻って、マドリガル家を見てみよう。

この集合写真をよく見て欲しい。

おばあちゃんであるアルマは深いピンク、ペパおばさんは黄色、(ここにはいないが)ブルーノおじさんは蛍光色の緑、ミラベルのママであるフリエッタは水色、ミラベルたち三姉妹の長女イサベラは薄い紫色(ピンクも少し入ってる)を纏い、ルイーサは意外にも赤と白と青を纏う。大きなリボンが特徴のドロレスは母であるペパおばさんに連なる黄色に加えて鮮やかな赤色を纏い、他の2人の弟たち・父親は主に黄色を纏う。

こうして並べてみると、女性陣の纏う色がそれぞれ全く違い、特徴的であることが見えてはこないだろうか?

私はここに、歴代のプリンセスの存在を確かに感じるのだ。

3の項目で“プリンセス”の定義がかなり曖昧であることは述べたが、

族長の娘であるポカホンタスや、村長の娘であるモアナ、ただのいち家族の娘であるだけのムーランが、ディズニープリンセスに含まれるのならばー

エンカントというこの地域を代表する一家であるマドリガル家の子女たちは全員、ディズニープリンセスなのだと言えるのではないだろうか。

もっと単純に言うと、今作のプリンセスは7人いる、ということである。

そして3の項目で述べたように、ディズニーは歴代のプリンセス作品の反省をもとに、次回のプリンセス作品を制作している。

で、あるのならば、歴代のプリンセス作品の反省が、この7人のキャラクターにも生かされているのでは?と考えるのは不自然なことではあるまい。

つまり、こういうことだーーマドリガル家の女性たちが纏う色やモチーフには、個々のキャラクター性を現すだけでなく、またカシータから与えられたギフトとしての色という意味だけではなく、それ以上の意味ー

歴代のプリンセスたちの色とモチーフを借りることで、過去作品のプリンセスたちを想起させ、それぞれのエンディングにクエスチョンを投げかける意図が含まれている

と、私は考えている。

コロンビアを舞台にした非常にカラフルな作品だからこそ、それぞれの色に物語を読み解く重大なヒントが隠されている。それぞれが纏う色、モチーフから以下、私が気付けた部分のみ、箇条書きで述べていこう。

5.孫世代

1.イサベラ

◎モチーフになっているプリンセス

オーロラ姫(『眠れる森の美女』1959年)

ラプンツェル(『塔の上のラプンツェル』2010年)

エルサ(『アナと雪の女王』2013年)

●オーロラ姫要素

ピンク色、薔薇、糸車の針で指を刺す、寝室の大きなベッドで眠るお姫様。

・色

オーロラ姫のドレスは本編中では水色なのだが、商品展開ではだいたい必ずピンク色。

イサベラのドレスはピンクと紫が基調、部屋の色もピンクだらけ!

・薔薇

オーロラは身分を隠して農家で育てられている間、偽名を「ブライア・ローズ」といい、彼女はマレフィセントの呪いにより、薔薇を握って眠りにつく。イサベラの植物を操る魔法で主に生み出されるのは薔薇であり、彼女の部屋はピンクの薔薇に満ちている。

・糸車の針で指を刺す

オーロラ姫にかけられた呪いは「16歳の誕生日の日没までに糸車で指を刺して死ぬ」であり、これはイサベラの曲「What Else Can I Do?」でサボテンに一度指を刺したシーンに重なる。

もっとも令和の女性であるイサベラは、サボテンの針で指を刺しただけでは死なず眠らず、サボテンを抱き上げすらしてみせるのだが。

もしかしたらあのシーンで「今までのイサベラ」は死に、新しい彼女に生まれ変わる、ということを示しているのかもしれない。

・寝室の大きなベッドで眠るお姫様

見たらわかるのであまり触れない。OPの「The Family Madrigal」での初登場時も、持ち歌である「What Else Can I Do?」に入る前の登場時も、彼女は寝室の大きなベッドに座っている。

●ラプンツェル要素

紫色、完璧な魔法の力の要求、家から出たいという想い

・色

ラプンツェルのドレスの色は紫色。イサベラのドレスは…以下略。

・完璧な魔法の力の要求

家長から完璧な魔法の力だけを求められている、という点でラプンツェルとイサベラの立場は同じだ。

ラプンツェルは魔法の髪がもたらす永遠の若さだけを義母に求められ、イサベラは魔法がもたらす花の完璧な美しさだけを祖母に求められている。

もっともイサベラは、魔法だけではなく、振る舞いに関しても完璧であることを求められているので、ラプンツェルよりも過酷な環境と言えるかもしれない。

どちらにせよ、常に家長の望む姿であることを強いられ、そうあろうと努力していることは共通していると言えるだろう。

・外に出たいという想い

マドリガル家から一番解放されたがっていたのはイサベラなのではないだろうか?

実際、ミラベルとの喧嘩で結婚なんてしたくなかったことが明かされるしー「What Else Can I Do?」でも「I wanna feel the shiver Of something new(新しい何かで震えたいの)」と歌う。

後述するエルサとの重ね合わせの濃密さからも(エルサはとかく家から出たがり、実際出たし、最後には精霊になってしまった)、マドリガル家の外へ出て生きてみたい、という欲求を持っているキャラクターとして描かれているように思う。

ただラプンツェルが外部の男性と結ばれることで塔からの脱出に成功するのに対し、マドリガル家は婿入婚制らしいのでイサベラは男性と結ばれたとしても家から出られないのだが。この辺り、地獄という感じがする。

●エルサ要素(これは特に多い!同じ長女だしね)

色の変化、姉妹の関係、長女の重圧、強大な魔法の力

・色

エルサのドレスといえば水色なので、イサベラのドレスの色には採用されていない。…とは言い切れない。

エルサのドレスといえば水色のキラキラしたやつを連想すると思うがーアナ雪2では最初、薄い紫色のドレスを着用している。

アナ雪2でのエルサのドレスの色の変化は目まぐるしく、それはそのまま彼女の心境の変化も表現している。ドレスの色は薄い紫→濃い紫→見慣れた水色→白に変化して、アナ雪2は終わる。

そう考えると、イサベラの薄い紫色のドレスが示すのは、イサベラというキャラクターが、アナ雪2のエルサの立ち位置なのだ、ということなのかもしれない。

観ていない方のために説明すると、アナ雪2においてエルサは1で家族と和解したおかげで、女王としてうまくやっている様子が最初描かれる(その時の衣装が薄い紫色のドレスなのだ!)。

実際、イサベラも最初は家族と上手くやれているー最も、自己実現の欲求を隠し、完璧な長女として振る舞うことで、だが。

しかしその後、エルサは自分を呼ぶ彼方からの声を聞き、彼女は旅に出る。そう、自分のルーツをたどり、自己実現をするための旅に。

つまり何が言いたいかというと、イサベラはアナ雪2のエルサと同じく、

本当は自己実現したいという欲求を抱えているキャラクターなのだということがここで示されているのではないか、ということだ。

たかがドレスの色だろって?お黙り!プリンセスにとってドレスは重要なの!!

※エルサの服の色の変化がアナ雪1→2でどのように変化したのかわかりやすい記事を見つけたので載せておく。参考にして欲しい。

「What Else Can I Do?」でイサベラが自己の可能性に気づいたシーンで、ピンク&紫→青色の変化があったのにも注目したい。

エルサも「let it go」で青色のドレスに着替える前には濃いピンク色の外套を羽織っていたことを覚えているだろうか?

ただ最終的に白いドレスに辿り着くエルサと違い、イサベラは黒だとか緑だとかのドレスを纏うので、令和のプリンセスはもはや固定された色を纏いたくないのかもしれない。

もしかしたらミラベルに定まった色がないのも、そのせいかも。

・姉妹の関係

鑑賞中思わず笑ってしまったのだが、ミラベルとイサベラはあまりにもアナとエルサだ。これは共感してくれる方も多いのではないだろうか

(「ハグするかぁ〜🙄」のシーンは最高だった…)。

ミラベルがイサベラの部屋に踏み込んでいくシーンは、あきらかにアナがエルサの塔に踏み込むシーンを踏襲している。

アナ雪と違うところは、「ハグだけで解決する家族問題は、実際かなり少ない」ということを明確に示したところだろうか。この辺り、皮肉があからさますぎて私は爆笑してしまった。

「What Else Can I Do?」の曲の途中で2人は無事、当初のミラベルの目的であるハグを達成するがーけっして妹とのハグによってイサベラが変化したわけではない。ハグは変化した結果のおまけのようなものであり、この場合はイサベラからミラベルへの最大限のお礼としての抱擁である。

つまり、ハグ以前の展開ーミラベルがイサベラをしっかりと「見て」、その気持ちを聞き取り、その中に隠れていた自己実現の欲求を、イサベラ自身に気づかせたことこそが、イサベラの変容をもたらしたのだ。だからイサベラは、自身に出来る精一杯の感謝の表現としてーミラベルを抱きしめるのである。

・長女の重圧

これはセリフで直接言っていたのであまり触れない。

ただここは親世代とも通じるー「The Family Madrigal」後、アントニオの儀式の準備の時、親世代の長女であるペパおばさんが「完璧じゃないと!」と取り乱していたら、イサベラが「花が必要?」と言って2階から現れ、ペパおばさんに花を手渡して落ち着かせるシーンは象徴的だろう。

下の世代の長女が、上の世代の長女の心のケアをしてみせたわけである。長女の重圧は同じ長女同士なら理解できるというわけだ。

そして病的な完璧主義はしっかりがっつり次世代に引き継がれていることがわかるシーンでもある。

・強大な魔法の力

この場合は植物を自由に操る能力だと考えていいだろう。普通に強キャラだ。

「The Family Madrigal」で魔法を使うイサベラを上から映した構図に見覚えがあったファンも多かったのではないか?

エルサとの重ね合わせはあそこから既に始まっている。ヤシの木を生やすシーンと城を作るシーンの重ね合わせに関してはもはや見れば明らかなので詳しくは触れない。

何もかもを凍らせて生命力を失わせるエルサの氷の能力と対照的なのが面白いところ。

エルサの場合、凍らせて破壊するだけではなく美しいものや役立つものを生み出せることに気づいていくことが彼女の救いになっていくが、イサベラの場合は虫を食べる花や美しいとはあまり言えない植物を生み出せることに気づくのが彼女の救いになる。

このことは、自分から見て心よいものであれば、多少他人の感覚とずれがあってもいいのでは?

つまり、エルサは「let it go」の勢いのまま、突き進むのもアリだったのでは?という、アナ雪への問いかけとも考えられる。

まぁその論はエルサの場合、力がちょっと強すぎるので、なかなか難しいのだけれど…。実に対照的な2人だ。キャラクターデザインも真反対なだけある。

・まとめ

さてここからが面白いところで、ではイサベラに重ねられたオーロラ姫、ラプンツェル、エルサの共通点といえばなんだろう?と考えてみるとー

この3人のキャラクターは全員、家族から切り離された環境で育ったプリンセスたちなのである。

オーロラ姫は呪いから守るため名前を変えて農家で育てられ、ラプンツェルは魔法の力を狙った魔女によって森の中の塔で育てられ、エルサは家族と同じ城の中にいながらにして、常に自分の部屋に篭りきり、(精神的に)家族と切り離された状態で育った。

この3人をこの三姉妹の長女であるイサベラに重ねる意味とは何か?意味のない重ね合わせなんてないークリエイターは観客より遥かに頭がいいのだから!

つまり、イサベラもミラベルと同じ、家族から切り離された存在なのだ、ということを暗に示しているのだと私は考える。

ミラベルは役割を与えられなかったために精神的に家族から切り離されて育ったが、おそらくイサベラは運良く役割を与えられてしまったがために、その役割としての自分しか必要とされないマドリガル家において、精神的には切り離された状態で育ったのではないだろうか。

作中でイサベラは完璧に家族と共存している存在として最初描かれるが、決してそうではなかったということだ。

ここにミラベルとイサベラの共通点がある。

まぁつまり単純に言ってしまえば、長女も末っ子も姉妹同士、お互い孤独だったということだ。アナとエルサがそうだったように。

●補足

イサベラだけで何文字書くつもりなのか…?しかし、重なるプリンセスを無視することはできないのでもう少しだけイサベラの話をしよう(蔦に捕まる描写から『ターザン』のジェーン・ポーターや、『ピーターパン2』のジェーンも連想したが、それについては流石に触れない。イサベラの話だけで終わってしまうので)。

それに、私の大好きなムーランが絡むので申し訳ないがもう少し付き合って欲しい。

「What Else Can I Do?」のMV内で要素が見られたプリンセスたちがもう一組いるーメイ、ティンティン、スーの三姉妹(『ムーラン2』)だ。

『ムーラン2』を見ていない方のために説明すると、この三姉妹は皇女様なのだが、政略結婚のため(要するに、父親である国王のためーひいては、家族のため、国という共同体のために)他国の王子たちの元に全員嫁ぐことになる。

シチュエーションがイサベラの状況そのものだと思わないだろうか?

この三姉妹は劇中で「I Wanna Be Like Other Girls(普通の子になりたい)」 という曲を歌う。お堅い長女はこの曲を歌う中で、次女と三女の欲求ー“プリンセス“をやめて、もっと自由に生きたい!ーに感化されていく。

このMVの中で使われているブランコ、ラストで空から落ちてきて姉妹で笑い合う、といった構図が、イサベラの歌「What Else Can I Do?」でも使用されているのだ!!

『ムーラン2』は、はっきり言って駄作である。

1でせっかく極力控えめに演出してみせたムーランの結婚がよりにもよってメインで扱われるし、皇女三姉妹も「好きな人と結婚を」と歌い、実際、1で登場した男性キャラクターたちと結ばれていく。

『ムーラン』は、旧来の女性が社会進出するための手段ー結婚する相手の地位によって自分の社会的地位を上げる、ということなしに、社会的成功をしてみせるプリンセス像を打ち立てた。

だからこそ、結婚は匂わせる程度の、絶妙なバランスで終わらせた…にも関わらず!『ムーラン2』はそれを見事に台無しにしてみせたのだ、ミュージカルとしてはいい曲が揃ってはいるがーあまり通して見返したくはない作品である。好きではあるのだが。

とはいえ、皇女三姉妹が“プリンセス”であることの精神的重荷ーつまり、“プレッシャー”ーから解放されていく「I Wanna Be Like Other Girls」は爽快感があるしー他の姉妹の影響で変容する長女、という点で、イサベラと重なるのは納得できる。

ぜひ『ムーラン2』のこの曲の部分だけでもいいので、何かしらの手段で視聴してみて欲しい。特に曲のラストの締め方などは、本当に構図がそのまま共通しているので、ぜひ。曲もすごくいいですよ!

●補足の補足

イサベラについてもっと語っていいのだとしたら、『魔法にかけられて』(2007年)のジゼルも重ね合わせられていると筆者は考えている。

ジゼルに関しては理想の“プリンセス”にするため、白雪姫やオーロラ姫など『魔法にかけられて』以前の作品のモチーフや構図をかなり借りてきているので、元々メタいキャラクターであることは忘れてはいけない。

しかしジゼルを象徴するモチーフーそもそも『魔法にかけられて』という作品自体を代表するモチーフは蝶々だ。

これは後述するが、ディズニー作品において蝶々というモチーフはとても重要な意味を持つ。

また『魔法にかけられて』という作品自体、1950-70年代のディズニー第1次黄金期作品やそれ以前の作品群の総決算とも言える作品で、『白雪姫』(1937年)『シンデレラ』(1950年)『不思議の国のアリス』(1951年)『ピーター・パン』(1953年)『眠れる森の美女』(1959年)などタイトルから、プリンセスやヴィランや王子様などの「象徴」を借りてきた上で、それらを用いて新しい寓話を作ろうと試みた作品でもある。

そういった意味で、今回の『ミラベルと魔法だらけの家』という作品において最も“プリンセス“らしいキャラクターであるイサベラに、ジゼルが重ね合わせられていたとしても、不思議ではない。

※イサベラとミラベルの関係はアナ雪のエルサとアナの関係を踏襲した上で、思いっきりそれを否定するーハグだけで解決する姉妹ばっかじゃあないっしょ?ということを示すものなので、イサベラが背負う要素はかなり多かった。

あと、“理想のプリンセス“像(美人で花が似合ってピンクが似合い、ついでにまぁ…男と結婚する)に疑問を再度投げかけるためのキャラクターでもあるので、重なるプリンセスはもっと多いかもしれない。

※ファンダムを観測する限りではー『ミラベルと魔法だらけの家』ではどうやらイサベラが女性ファンの中で一番人気らしい。まぁ当たり前だ、これだけありったけのー歴代プリンセスの要素が詰め込まれているのだから。知らず知らず、自分の大好きなプリンセスの要素をイサベラの中に見つけているのだろう、と思う。

2.ルイーサ

◎モチーフになっているプリンセス

白雪姫(『白雪姫』1937年)

エルサ(『アナと雪の女王』2013年)

モアナ(『モアナと伝説の海』2016年)

●白雪姫要素

赤・白・青色、動物との関係、共同体(=家)を背負う“プレッシャー”

・色

ルイーサの服装は随分とクラシックだ。控えめながら、赤いリボン、白いトップス、青いスカートを身につけている(白雪姫の画像を見て欲しいんだけど、結構色を受け継いでいると思えない?)。MVの中では黄色がよく使われているし…(これは危険信号の意味もあるかも、白雪姫のスカートの色と繋ぐのは軽率かもしれない)。

・動物との関係

作中ではただ1人、女性キャラクターにも関わらず動物(ロバ)と交流がある。

プリンセスの特徴として動物と話せる、あるいは動物の助けを借りることができる、というものがあることはすでに述べたが、今作の女性キャラクターたちは基本的に動物とコミュニケーションを取らない(これはかなり…珍しいパターンだ)。洞窟までついてきたオウムとも、ミラベルはコミュニケーションができているわけではない。ミラベルを置いて逃げてしまうしね。

白雪姫が動物の力を借りて7人の小人の家の掃除をしたシーンはあまりに有名だ。原初のプリンセスであり、プリンセスは動物と話せる、という定義を生み出したのは彼女である。

しかし今作において動物と自由に話すことのできるのはそのギフトをもらったアントニオだけだ(男の子だって動物と話せていい、もちろん良いに決まっている)。

にもかかわらず、ルイーサは彼女の内的世界においてはロバと一緒に踊ったり、ロバに乗ることすらある。

面白いのは、白雪姫の場合、自身が非力だからこそ、動物たちの力を借りることで、自分ができないことをしてもらっていたのに対し、

ルイーサの場合、彼女はとにかく“力持ち“なので、動物たちの協力を必要とせず、むしろ本来プリンセスを助ける役割を担うはずの動物たちさえもー

“背負ってしまう”点である。

ロバは本来荷物を運んだりー直接乗ったりするものだ。乗り物になる生き物を担いでいる、という時点で、プリンセスとしてはかなり異質と言える特徴を持ったキャラクターだ。

・共同体(=家)を背負う“プレッシャー”

さて、ここで『白雪姫』のストーリーを振り返ろう。白雪姫はその美しさに嫉妬した継母の命令により狩人に殺される予定だったがー狩人の情けにより、直接手は下されず、森の中に遺棄される。そこで白雪姫は7人の小人の家を見つけ、完璧に家事をやってみせ、そこで暮らすことになるのだ。

ファンタジーに口を出すようで悪いが、ちょっと現実的に考えてみて欲しい。

7人もの男が住んでいる家の管理を、女1人でできるだろうか?という話だ。

白雪姫は動物を操ることのできる超人なので出来たが、そうでなければ彼女は自分が家に存在する価値を7人の小人に証明できず、宿を失い、森の中で野垂れ死んでいただろう。

そんな彼女をルイーサに重ね合わせるのはなぜか?それは、

家という共同体の管理を一身に背負うことができなければ(加えて白雪姫の場合は圧倒的な美貌も持ち合わせていなければ)、女性は自分の存在価値を証明することはできないのだろうか?

という、いささか古めかしくはなったが、現代も未だ解決しきれてはいない問いかけをールイーサというキャラクターを通して、再び問題提起しようとする試みなのではないだろうか。

●エルサ要素

姉妹の関係、共同体(=国)を背負う“プレッシャー“

・姉妹の関係

書いていて思ったけれど、どうもミラベルの2人の姉は、エルサを二分割したようなキャラクターたちだ。

というのも、イサベラは自己愛が強すぎるあまりにミラベルと仲が悪いが、

ルイーサはミラベルを自分が守るべき対象、庇護対象だと思うあまりに対等な関係を築けない。

『アナと雪の女王』は、家族を拒絶するエルサがアナを再び愛する物語として受け止められがちであるが、あれはアナが人を愛するということはどういうことかを学ぶ物語である。

愛を知らないのはアナであり、真に愛情深いのはエルサなのだ。その証拠に、エルサは過去に妹を(たった一度!)傷つけてしまったために、自身の力から妹を守るために自分自身を部屋に閉じ込める。妹のために自己実現を諦めるのだ。

自己犠牲とは最大の愛情表現だ、キリスト教の未だ根強い西欧諸国にとってはーと、まぁこういうアナ雪論は散々書かれていると思うので、これ以上の言及は避けるが、エルサの妹に対する非常に愛情深い部分がここではルイーサに受け継がれているように思う。

というのも「Surface Pressure」の中で(あれはルイーサの内的世界だが)、ミラベルは幾度となく危機的状況からルイーサに救ってもらっている。

特に取り上げたいのは、氷山を壊し、水に乗って移動した後、ミラベルの眼鏡を直してあげる仕草である。これはイサベラと対照的だ。

マドリガル家で視力が悪いのは、ミラベルの父親アグスティンとミラベルだけだ。そんな中、ルイーサは自身の内的世界であっても(別にそこで守らなくても、現実に影響はない)、ミラベルをあらゆる危機から守るし、ミラベルの視界の確保を怠らない。

ミラベルにとって「見る」ことが重要であるということを理解していなくてはできない行為である。これは明確な庇護だ。

もしくはこれは、ルイーサの本当の姿ープレッシャーに押し潰されそうな姿を、よく「見て」「見つけて」欲しいという、ルイーサからミラベルへのメッセージかもしれない。

そしてミラベルは、それをやってのける。

対照的にイサベラは頻繁にミラベルの視界を遮る。やたら美しい髪や、生み出す花によって。

そしてそのせいで、ミラベルはイサベラを「よく見る」ことができずーイサベラの抱える問題に気付くのがかなり遅れてしまうのだ。

ここまで書いたらもうエルサとの重なりはそれほど指摘しなくていいだろう、構図は色々重なってるしー雪山の崖、氷山、水に乗って移動、開かないドアがいっぱい!、そこに迫るルイーサではどうしようもない災厄である竜巻(アナとエルサの両親は嵐で荒れた海で死んでいる、超人にも救えないものはあるのだ)

まぁまぁ、色々エルサを想起させるものがMV内に揃っている。他にも見つけたら教えて欲しい。

・共同体(=国)を背負う“プレッシャー”

これは指摘するまでもない気がするのだが、アナ雪の舞台、アレンデール王国の政治形態はやばい。21歳の小娘に国を背負わせるって…。

ともあれ、ここはサクッと行こう。アナ雪1ではエルサの戴冠式から物語が動き出すが、アナ雪2では最後、アナがアレンデールの女王になり、エルサは第五の精霊となって森で生きる。

次のモアナの話にも繋がるが、結局アナ雪は2まで作ったにも関わらず、エルサとアナに、ありとあらゆる重責を負わせて終わった。

2に関してはクリストフはまず存在する意味が無いし、アナは徹頭徹尾、凡人の役立たずとして描かれる。私から言わせてみればアナ雪の罪は、アナを最後まで、“特別な力を持たない“キャラクターとしてしか描けなかったところだ。

そんなアナが最後、女王になる。アナの自己肯定感ははっきり言ってとんでもなく低い。ミラベルと同じように。アナの場合、それをカバーする母親もいなかったので、あるいはミラベル以下かもしれない。

にも関わらず、女王になり、国を治めるという重圧(“プレッシャー”)を一身に背負うのだ。

無論、2のストーリーを通して子どもっぽかったアナもしっかりと成長はするがーそもそもアナ雪2のテーマが「大人になること」だー結果は同じである。

そしてアナ雪2は結局、エルサという超人からも共同体を背負う“プレッシャー“を取り除くことができなかった。アナ雪2のラストで決壊したダムの水から王国を守るシーンなんかは、最悪である。

結局、共同体の運営について、超人の力に頼るという解決策しか示せなかったのだー『アナと雪の女王』は。

マシなのは、姉妹なのでお互い背負う荷を分け合うことができる、という点ぐらいだろうか。

●モアナ要素

共同体(=村、島)を背負う“プレッシャー”

・共同体(=村、島)を背負う“プレッシャー”

「Surface Pressure」は本当にいい曲!!…ではなく、MVを見ていればわかる話なので指摘するのも少し恥ずかしいのだが、曲の最後のあたり、「Watch as she buckles and bends but never breaks……No mistakes No pressure」でルイーサの上に石がどんどん重なり、それが家になり、最後にはエンカントそのものになる構図は、あからさまにモアナと重なる。

『モアナと伝説の海』を観ていない方のために説明すると、モアナはモトゥヌイ島にある村の村長の娘であり、この村の村長は代替わりするたびに島のてっぺんに平たい石を積み重ねていく。

一人娘であるモアナは後を継ぐことが確定しており、その積み重なった石の塔の上にモアナも将来石を積み重ねることになるのだが…

最終的にモアナが何をそこに置いたのかはネタバレになるのでここで書くのは避けるが、『モアナと伝説の海』は結局ーモアナから共同体を背負う存在になる重圧を除くことができなかった。

もちろんそのまま受け継いで背負うよりはマシな状態でエンディングへ向かうが、あの村は世襲制なので将来的には村長となり、共同体を背負うことになる。

注意しておきたいのは、既に挙げた2人(白雪姫、エルサ)とは対照的に、モアナには何の能力もなかった、という点だ。

彼女は海(ミラベルでいうところの、カシータのような存在)と仲が良いが、海は今作におけるカシータのように、必要最低限の範囲でしか彼女に協力しない。

彼女自身に何か特別なパワーが備わっていたわけではない。彼女があの冒険を成し遂げたのは、ひとえに、彼女の意志が“強かった“からだ。

ただ、意志の強さもまた、能力のひとつと数えることは可能だ。

モアナはその意志の強さゆえに、船を操る技術を身につけ、デミゴットのマウイすら逃げ出した溶岩の悪魔テ・カァに対して勇敢にも立ち向かっていく。冒険を成し遂げ、島に帰還し、村の人々に革命をもたらす。

彼女は素晴らしい村長になるだろうーその超人じみた意志の強さによって。

しかし、意志がいくら強く、タフな人間だからといってー村や、島といった共同体を、1人の人間に背負わせていいものだろうか?

背負わされた超人に必ず発生するだろう重圧ーつまり、“プレッシャー”を、私たち凡人は見過ごしてきたー「見ないように」してきたのではないだろうか?

ルイーサの上に積み重なった石の塔はそのままモアナが背負う羽目になったあの村を象徴する石の塔だし、石の塔がマドリガル家ーカシータになり、エンカントへ変わる様は、『モアナと伝説の海』で解決しきれなかった問題を再度問い直している。

すなわち、それをできるだけの能力があるとはいえー1人の人間にそこまで背負わせていいものか?という問いである。

そしてこの問いは、マドリガル家そのものにも通じる。

それをできるだけの能力がある連中とはいえーたかがひと家族に共同体全体を背負わせていいものだろうか?

もちろん、答えはNOである。アナ雪でもモアナでも結局果たせなかった、超人からその重荷を降ろさせること、共同体全体で共同体を運営していくことを『ミラベルと魔法だらけの家』は表現したかったのかもしれない。

それが完璧にできたかどうかは別として。

・まとめ

白雪姫、エルサ、モアナールイーサに重ね合わせられたプリンセスたちは皆、規模は違えど共同体を一身に背負うキャラクターである。

白雪姫は家という最小単位の共同体を背負い、エルサは国、モアナは村ーそれに連なる島という大きな共同体を背負っている。

この3人をルイーサに重ね合わせる意図は、もはや改めて言い直すまでもなく、

「1人の超人に共同体のすべてを背負わせること」に対する功罪について、再度の問題提起が行われている、ということだろう。

この問いかけについてはそもそも『ミラベルと魔法だらけの家』という作品全体で問いかけられていると感じるが、ルイーサは特に、超人側が絶対に感じているはずの「プレッシャー」、感情に焦点を絞って描いたのだろうと思う。

肉体や能力や意志がいくら強かったとしても、心がそうであるだろうか?といえばそうではない…ということだ。

さて、お次はミラベルといきたい流れだが、彼女は主人公なので大項目で取り扱うことにしよう。いとこのドロレスについても、彼女はかなり特殊な立ち位置なので、後々扱うこととする。

それでは、世代を上に移そう。ミラベルたちの親世代、おばあちゃんの娘たちである。

…といきたいところなのだが、このあとはまだまとまりきれていない箇所が多々あるため、まとまり次第アップロードしていくことにする。ひとまずはこの辺りで一度記事を締めようと思う。

以下に、章立てを一応載せておく。このような流れで記事を出していく予定である。

『ミラベルと魔法だらけの家』の考察界隈がもっと盛り上がることを祈って。

2022年1月18日 takk