#8 目指すのはコミュニティ?インドのクレカリワードアプリ「CRED」

本日は、現在注目されているユニコーン企業が開発・運営している、クレカリワードアプリ「CRED」のユーザインタビュー結果と考察を書いていく。

【弊社紹介】

弊社(株式会社hoppin)はUXコンサルティング事業、および中国・インドのUXリサーチ事業を行う企業である。参考:会社サイト

後者について、具体的には、中国・インドの優れたUXを提供するサービスを、現地ユーザやサービス提供企業の役職者へのインタビュー調査を通して分析し、日本企業への示唆を出している。

また筆者の滝沢は上海に2回居住したことがあり、2022年現在はインドのバンガロールに居住している。参考:筆者執筆のYahoo!ニュース

サマリ

インドには「一定金額以上の場合、口座から自動引き落としができない」というルールがあるため、原則クレジットカード料金の支払いは都度、手動で行わなくてはならない(引き落とし承認作業をする必要がある)。そのためクレジットカードを複数枚持っていると、支払いを忘れやすくなるという問題がある。

「CRED」はクレカの支払いを一元管理でき、期日までに支払うと提携先で使えるクーポン等のリワードがもらえるというサービス。

ユーザ目線ではクレカの支払いが楽になる「便利アプリ」、かつ様々な商品/サービスが安く買える「お得アプリ」だ。

一方で創業者は、自社を「ライフスタイル企業」と称している。また、ゆくゆくは「CRED」を「信用力(信用スコア)が高い人のコミュニティにしたい」という意図があるようだ。

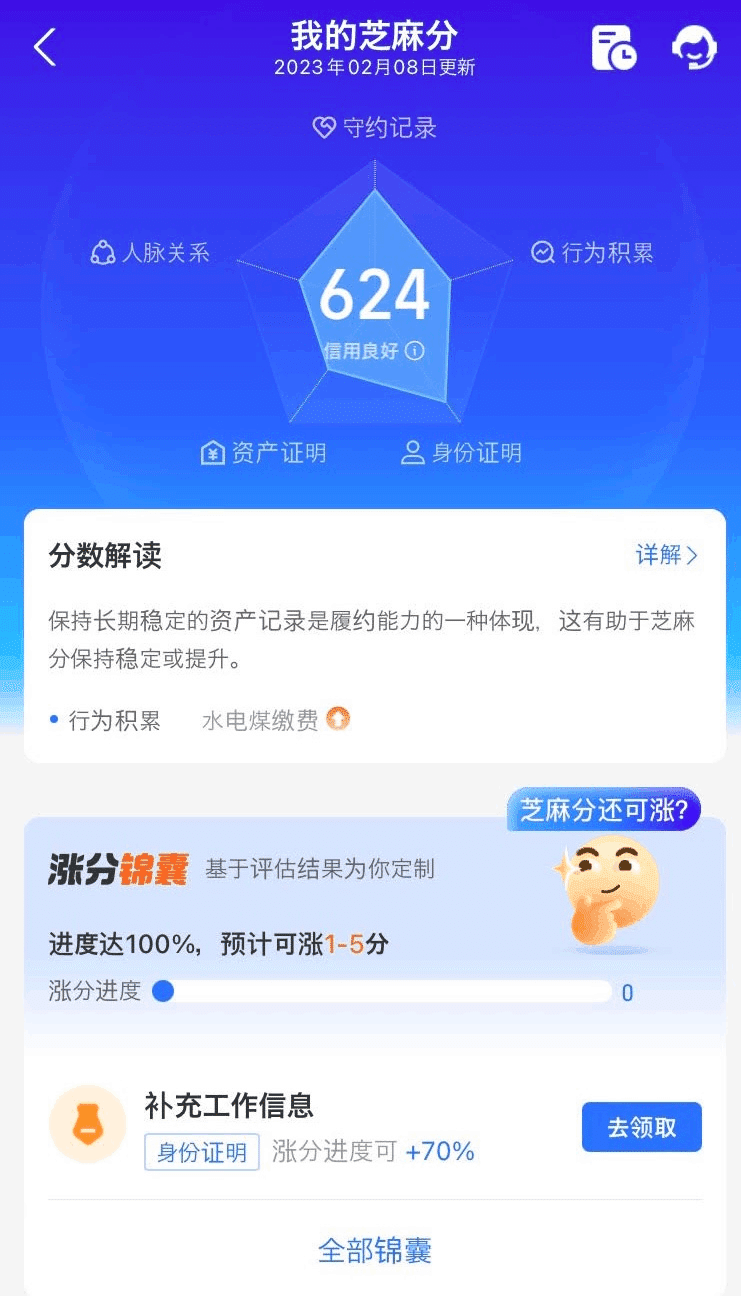

創業者の発言からは、中国のスーパーアプリ「Alipay」が運営している信用スコア「芝麻信用(Sesame Credit)」を意識している様子も見て取れる。

「支払いの利便性向上」を入り口として、どのように「ライフスタイル」にまで浸透していくのか、どのように「信用コミュニティ」となっていくのか。現時点ではまだまだ未知数であり、今後の進化に注目だ。

CREDとは?

CREDは、2018年に創業された、インドの「Dreamplug Technologies Pvt Ltd.」が開発・運営するサービスである。

創業からわずか9カ月で合計1億4,500万ドルを調達し、2021年にはユニコーンになった注目の企業である。

CREDアプリの中では、大きく以下の2つを実施できる。

クレジットカードの請求書の支払いを一括でできる

クレカ支払いの度にCREDコインというリワードを得られ、CREDアプリ内のショップで使える

以下で詳しく解説する。

1.クレカ請求書の一括払いができる

日本においては、クレジットカード費用などの支払いは、銀行口座からの「自動引き落とし」が一般的だが、インドにおいては状況が異なる。

RBI(インド準備銀行)の定めにより、15,000ルピー(約2.4万円)以上※のクレジットカードなどの定期支払いについては、それぞれの支払いタイミングで手動で支払いの作業が必要(自動引き落としができない)なのだ。

※2022年6月以前は上限額が5,000ルピー(約8,000円)だった

そのため、特に複数のクレジットカード持っている場合はやや面倒だ。

その場合はわざわざ個別のクレジットカード会社、又はクレジットカードを紐づけている銀行のアプリを開き、それぞれ別々に確認/支払いする必要がある。

例えば、クレジットカードを4-5枚持っているという、デリー在住の男性(25歳)はこう語る。

" CREDは2年前くらいから使っています。友達がクレカの支払いを一括で管理できると紹介してくれました。複数のクレカの支払い期限を管理するのは面倒なので。

(クレカの支払いが遅れたことが過去にあったのか?という質問に対し、)自分はちゃんとメールなどをチェックしているので、それまでにクレカの支払いが遅れたことがあるわけではないのですが、バラバラ払うのは面倒だな〜とは思っていました。"

日本人には馴染みのない話だが、このように、一般にインドでクレジットカード利用をするユーザは、毎月の支払いタイミングで都度支払い作業をする必要がある。

そのため、(支払いの通知がメール等でくるものの)うっかりしているとクレカの支払いを忘れてしまうことがあるのだ。

しかし、CREDアプリを使えば、CREDさえ見ておけば良い。様々なアプリやサイトからバラバラ支払う手間を省くことができ、支払い忘れも防ぎやすくなるのだ。

※ちなみに水道光熱費や通信費の支払いもCREDから実施できる

支払いが一元管理できる「Pay」タブ

やや余談だが、今回インタビューした方々の多くは、口座残高を気にする必要がなさそうな裕福な方であっても、自動引き落としにすることが可能な水道光熱費や通信費を都度(毎月)手動で支払っている方がほとんどだった。

数人の方は「インドでは自動引き落としはできないはず」という誤った説明をしてくださった。

「自動引き落としができるのに使わない」のは、「口座残高を気にしている」場合以外に、以下のような理由があると見受けられる。

都度払いが様々なアプリやサービスにおいて初期設定となっているため、その方法しかないと勘違いしている(自動引き落としを選択肢として知らない/思い浮かばない)

手動で都度支払うことが習慣化しており、手間を感じていない

インドのサービス全般への信頼感の問題から「自分の確認なく自動で引き落とされる」事自体を好まない

2.支払いの際に得られたコインで買い物ができる

またクレジットカードの料金を期限内に支払うことで、コインや店舗限定クーポン等のリワードを得られる。

※ちなみに、コインを使って遊べるミニゲームもあり、勝つと特定店舗のクーポンやGEM(リワードの一種)等を得られる

得られたリワード(コインやクーポン等)は、CREDアプリ内の「ショップ」で利用することができる。ここでは、CREDの提携企業の商品/サービスが販売されている。

日用品などの買いやすいものから、PUMAなどの国際ブランドや、ジュエリー類などの高級品、またサロンやスパ等のサービスまで、売られているものは様々だ。

本日のお得情報が表示されている「ショップ」タブ

ムンバイ在住の女性(37歳)は、利用することでもらえるリワード(クーポンなど)に惹かれて利用を始めたという。

" 大体週3-4回くらい見て、月に1-2回くらい買い物をしています。

その時のクーポンの内容によってはもっと高い頻度で買うこともあります。今まで買ったのは、例えばイヤホンや食料品、服などです。

(他のショッピングサイトでも同じようなものが買えるのではないか?という質問に対して、)それはそうです。もちろん他のプラットフォームで買い物をすることもあります。ただ、CREDは他よりも頻度高く割引をくれるようにも感じています。"

このように、CREDユーザはリワードがあることでパートナー企業の商品/サービスをより多く利用することになる。

CREDは、このようにユーザを提携企業へ送客することで、各社から手数料を徴収するビジネスモデルで成り立っている。

CREDアプリを使えるのはごく一部の富裕層のみ

ただ、このアプリが使えるのはかなり一部の方に限定される。

インドで発行されているクレジットカードは、約6,000万枚と人口の4%程度(デビットカードは57%程度)だ。

また、カードを作るには、信用調査機関が算出し個々人に付与されているCibil Score(信用スコアのこと、銀行アプリやCREDアプリ等で確認できる)が、一定程度ないとクレジットカードを作れないのである。

以下のCibil Scoreの図を見ていただくと、スコアとその良し悪しをイメージしやすいだろう。

CREDの公式サイトには、一般に「650点以上あるとクレジットカードを利用できる可能性が高くなる」旨が説明されていた。

ただ、仮にクレジットカードを作れたとしても、次のハードルがある。

Cibil Scoreが750点を超えていないと、CREDアプリの利用ができないのだ。

先述の通り、クレジットカード保有者自体がインドの人口の4%とかなり限られているが、さらにそこからスクリーニングがかかるのである。

そのため、このアプリは現時点においては、インドのごく一部の富裕層向けと言える。

創業者が目指すのは「信用力が高い人のコミュニティ」

CREDはユーザ目線では、クレカの支払いが楽になる「便利アプリ」、そして様々な商品/サービスが安く買える「お得アプリ」だ。

しかし、創業者が目指しているのは「信用力が高い人のコミュニティ」であるようだ。

創業者のKunal Shahはこう語る。

この国には、相互信用が十分にないために発生している問題が色々あるのです。(中略)例えば、個人でアパートを貸す場合も、信用度が高い人に貸したいと思うでしょう。今は個人を信用できないので、アパートの敷金はすごく高くなっています。

(中略)

信用力が高い人たちを集めて色々なビジネスをしたいし、人々をつなぎたい。信用力が高い人たちのゲーテッドコミュニティを作りたい。最終的にはお互いが協働したり助け合ったりしている状態にしたいのです。

また彼は上記のインタビュー動画の中で、「信用スコアが高い人に、ビザを優先的に出すなどもありだと思う」旨を発言。

これは決済データやサービス利用データなどから個人の信用度をスコアリングし、スコアが高い人には特典を与える中国のスーパーアプリ「Alipay」をお手本としているのではないかと、筆者は感じた。

※Alipayの信用スコア(芝麻信用)が高いユーザは、特定国家へのビザを優先的に取れるという特典を利用できる

さらに、創業者のKunal Shahはこうも語る。

「人々は私たちがフィンテック企業だと思い込んでいますが、違います。私たちはライフスタイル企業です。」(参考リンク)

金融のみならず、ユーザの生活に浸透し、また「信用力の高い人のコミュニティ」を作くという点はとても興味深い。

一方で、現時点ではCREDはあくまで「クレジットカードの支払い」がメインの機能であり、ユーザにもそのように認識されている。

「ライフスタイル」に一歩近いような「ショップ機能」もあるが、それを積極的に利用しているユーザは、筆者がインタビューした中では少数派であった。(定性調査の結果なのであくまで参考程度)

「支払いの利便性向上」を入り口として、どのように「ライフスタイル」にまで浸透していくのか、どのように「信用コミュニティ」となっていくのか。現時点ではまだまだ未知数だ。

今後も、CREDの動向に注視していきたい。

お読みいただきありがとうございました!

弊社では、企業様向けにインド市場リサーチ・戦略策定支援などを実施しております。

弊社が強みとするインド国内の消費者への定性インタビューにより、数字では見えづらいリアルなインサイトを発掘することが可能です。

お気軽にお問い合わせください。

よろしければマガジンのフォローもしていただけると嬉しいです。

また弊社はUXコンサルティング、中国のリサーチ等も行っております。リサーチや記事執筆、講演などご要望ありましたら、弊社サイトよりお問い合わせくださいませ🙇♀️

いいなと思ったら応援しよう!