円安、経済安保で日本回帰 敗れざる工場 2023.02.13 3/3

日経ビジネスの特集記事 69

円安、経済安保で日本回帰 敗れざる工場 2023.02.13 3/3

<このページでは、『日経ビジネス』の特集記事の概要紹介と、管理人のコメントを掲載しています>

CONTENTS

PART 1 日の丸半導体、復権ののろし 盛り上がる国内投資経済安保が背中押す

COLUMN 人材不足、細る物流、ハードルは多い

PART 2 九州シリコンアイランドで占う未来 TSMC特需に沸く熊本 経済効果は4兆円

PART 3 海外生産に勝つ国内強化策 令和版ものづくり改革 強み伸ばす3つの策

PART 4 ファナックに学ぶ国産哲学 「完全無人化」真の狙い ぶらすな技術信仰

第3回は

PART 3 海外生産に勝つ国内強化策 令和版ものづくり改革 強み伸ばす3つの策

PART 4 ファナックに学ぶ国産哲学 「完全無人化」真の狙い ぶらすな技術信仰

を取り上げます。

工場という「箱」を国内移転するだけで、海外生産に勝てるわけではない。既存の研究所や供給網、人材などを生かす戦略の練り直しは必須だ。

PART 3 海外生産に勝つ国内強化策 令和版ものづくり改革 強み伸ばす3つの策

知のシナジー効果、開発力強化

クボタのグローバル技術研究所。

6階巨大フロア(右)はエンジニアが

一堂に集い、議論が行われる

円安、経済安保で日本回帰 敗れざる工場 2023.02.13

日本は昔から「ものづくり」に力点を置き、自信を深めてきました。

ところが、科学技術の発達で、新興国にも追いつかれつつあるのが現状です。

むろん、細部にわたる技術力はまだ日本のほうが一日の長がありますが、人間に代わるロボット技術の導入によって、今まで出来なかったことが実現するようになってきていることは、日本は尻に火がついてきたという認識をした方が良いかもしれません。

設備投資を先行してやっていけるかどうかがカギを握ります。

クボタのケース

キーワードは「クロス」──。

クボタは2022年9月、国内の研究開発機能を集約し、世界展開の柱となる新拠点「グローバル技術研究所」を堺市に開設した。研究開発投資として過去最大の約840億円を投じた。堺市や大阪府枚方市、兵庫県尼崎市の拠点などに分散していたエンジニアら約2800人が集結した。大規模な農機のテストコースなどを備え、建物は間接部門を含むあらゆる研究部門間の横のつながりを意識したのが特徴だ。

2023.02.13 p. 024

象徴的なのが、あらゆる製品の開発チームがワンフロアにそろう6階の執務スペース。広さ約1万8000m2の大部屋は見るからに圧巻だ。壁はほとんどなく、あまりの広さに双眼鏡を使って同僚を探すことも多い。3階には会議や打ち合わせスペースなどが多くある「クロスラボフィールド」もある。「ワンチーム」の巨大フロアを新設することに社内で議論があったが、最終的に若手の意見を尊重したという。

2023.02.13 pp. 024-025

クボタはこれから将来に向けて、何をしようとしてるのかその一部を見てみることにしましょう。

脱炭素、電動化の潮流を踏まえ、クボタは各地域に合った技術力や製品開発力の強化を図ろうと、早々と手を打ってきた。16年にタイ、21年にフランス、22年に米国に研究開発拠点を新設した。

2023.02.13 p. 025

巨大研究所のどこに開設するかという大変重要なテーマがありました。

その条件とは____。

周辺に住宅がなく、24時間試験ができ、関西国際空港にも近い堺市に照準を絞った。「価格も考えると、ベストに近い」(木村氏)シャープが液晶工場用に所有していた土地の一部を取得。新拠点は設計や試験の短縮に大きく寄与し、開発期間は従来よりも約3割短縮できるという。

2023.02.13 p. 025

2023.02.13

クボタがグローバル技術研究所を開設するに至ったのは、「同社は、売上高に占める海外比率が7割を超える。海外での生産、研究は今後も強化していく姿勢だ」(p. 025)という基本方針があったからです。

木村氏は「日本、北米、欧州、タイの4極に加え、拠点のある中国、インドとも連携し、計6極でグローバルに開発力の強化を図りたい」と意気込む。日本の研究所は、事情の違う各地の知見を生かす潤滑油のような役目を果たす。

2023.02.13 p. 025

(*木村氏=木村浩人・取締役専務執行役員)

具体的にどのような研究開発に取り組むのか?

具体的には、機械動作の制御、人工知能(AI)、解析、材料などといった基盤技術や、通信、データ処理などの基礎技術を日本が中心となって開発することになる。木村氏は「複数の拠点からの部品調達や、どの場所でもつくれるような設計の共通化を進めたい。日本で研究開発の拠点・機能を集約したことで、やりやすくなる」と強調する。

2023.02.13 pp. 025-026

日機装のケース

産業用特殊ポンプや航空機部品、医療機器を製造する日機装は21年、国内生産の大半を宮崎市に集約した。東村山製作所(東京都東村山市)のポンプ製造工場を宮崎へ移転し、同工場用地に研究・技術開発拠点を新設。静岡県にある研究機能は東村山の拠点へ移した。

同社は、液化天然ガス(LNG)の輸送用ポンプなどが主力製品だが、液化水素用のポンプなど次世代品の開発なども進めており、集約によって開発力を高める狙いがある。

2023.02.13 p. 026

新分野の開発へ

新分野の開発には時間がかかるため、財務基盤を強くすることを検討した。21年、石油化学プラントなどで利用するポンプを製造販売し、連結子会社だった欧州2社の売却を決めた。「約950億円で売却し、財務基盤が強化された」(甲斐社長)

2023.02.13 p. 026

研究機能の集約化を進めた

円安、経済安保で日本回帰 敗れざる工場

2023.02.13

クボタと日機装に共通するのは、攻めの経営に徹することです。

改善や提案、異次元のスピードに

SUBARU(スバル)のケース

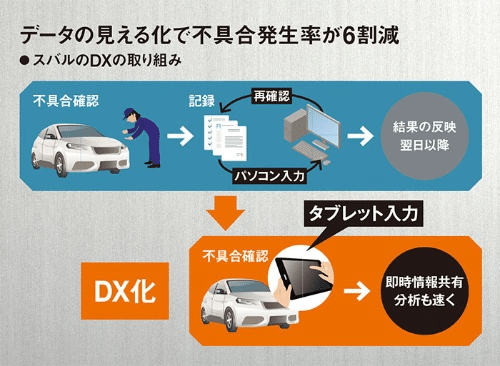

国内生産拠点の力を高めて輸出でも勝てる品質と価格を確保する──。そんな狙いも込めて生産現場の改革をしているのがSUBARU(スバル)だ。20年から順次、車両の製造工程にデジタル技術を導入している。

2023.02.13 p. 026

SUBARUの以前の社名は富士重工業(富士重工)でした。日本の自動車メーカーとして特異な存在でした。水平対向エンジンという国内の他の自動車メーカーはどこもやっていないエンジン技術を持っています。水平対向エンジンは世界でもSUBARUとポルシェしかありません。

★水平対向4気筒エンジンの魅力_2メーカーのこだわりポイント ボクサーエンジン・フラット4 [ポルシェ Porsche][スバル Subaru]FLAT4 ボクサー

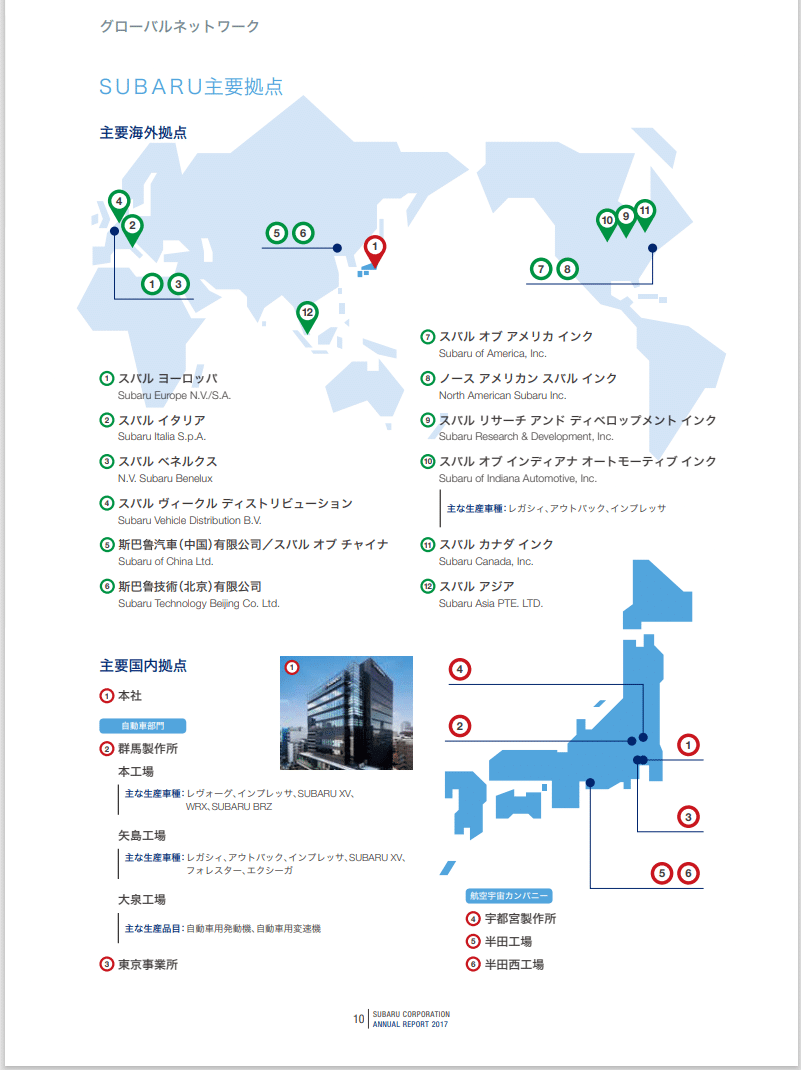

現在、SUBARUは水平対向エンジン車とEVを生産していて、主要生産拠点は海外です。

SUBARUの拠点

https://www.subaru.co.jp/ir/library/pdf/ar/ar_2017j_03.pdf

システムの「可視化」

システムのコンセプトは、簡単に言えば「可視化」。これまで、不具合が発生すると関連情報は紙に記録し、共有されるのは翌日以降だった。タブレット入力によってリアルタイムになり、原因分析の時間も半分に減った。紙を使う場合、転記漏れや担当者による記録内容の差が出てしまったが、それがなくなったからだ。傷、破損、へこみなどが発生する率は、導入前と比べて約6割減った。

2023.02.13 p. 026

2023.02.13

不正発覚を機に「品質改革」を重点施策に

スバルは17年、車両の完成検査で不正が発覚。再発防止の観点から、翌18年に公表した中期経営計画で「品質改革」を重要施策に挙げた。CASE(ネット接続、自動運転、シェアリング、電動化)と呼ばれる外部環境の急激な変化も踏まえ、DXへの取り組みを進めた。

2023.02.13 p. 027

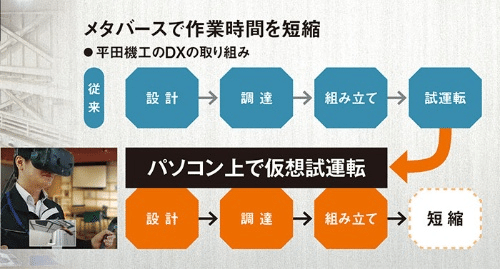

平田機工のケース

半導体や電気自動車(EV)関連のオーダーメード生産ラインを製造し、海外の顧客が大半の平田機工も、DX化で生産改革に取り組んでいる。

同社の特徴はメタバース(仮想空間)を使うところにある。顧客から求める仕様や生産規模などを聞き取ると、メタバース上で工場内の設備が組み上がる。パソコンで仮想試運転ができるシステムも開発した。画像や映像は海外にいる顧客と共有できるため、実際の機械なしでつくり込みができるようになり、設計変更や納期遅れを減らせた。

2023.02.13 p. 027

「メタバース上で工場内の設備が組み上がる」という話は初めて聞きました。メタバースが生産現場で実用化されるのはまだ先のことと認識していたからです。

2023.02.13

このシステムのメリットは「画像や映像は海外にいる顧客と共有できる」ことです。さらにスピードを加速できることです。変更にもすぐに対応できます。

同じ屋根の下「究極の連携生産」

SMCのケース

空気圧機器で国内シェア63%、世界シェア39%で首位を走るSMC。もう一段、他社を引き離すために経営管理担当の丸山進取締役がたどり着いた答えは、「同業他社が追随できない、攻めの事業継続計画(BCP)を構築する」ことだった。

2023.02.13 p. 028

事業継続計画(BCP=Business Continuity Planning or Business Continuity Plan)とは?

事業継続計画(じぎょうけいぞくけいかく、英語: business continuity planning, BCP)とは、災害などの緊急事態が発生したときに、企業が損害を最小限に抑え、事業の継続や復旧を図るための計画。事業継続と復旧計画(Business Continuity & Resiliency Planning, BCRP)とも呼ばれる。

20社が入る「合体工場」

岩手県内陸の遠野市で新たにBCP拠点「遠野サプライヤーパーク」を整備中だ。約18万m2の敷地に約400億円を投じて工場棟や共有棟を建設。プレスや切削加工、塗装・表面処理、ゴム、電気電子部品など各業種のサプライヤーを約20社集める「合体工場」が、25年夏に本格稼働する。一部は23年春から稼働する予定だ。関東や東北の各地に拠点を置くサプライヤーが、遠野の新拠点に集い、同じ建屋の中で一貫生産体制を敷く。

2023.02.13 p. 028

ど

うしてここまでやる必要があるのでしょうか?

それはSMCの空気圧機器のメリットを最大限に活用するためでした。

なぜここまでする必要があるのか。SMCの空気圧機器は押す、つかむ、回すといった動きを人の手の代わりにできるのが特徴。大きさや形状が異なり、使う部品も多岐にわたるため、モデル数は70万にもなる。新型コロナウイルス禍や世界情勢の不安定化を受けて、サプライヤー各社もBCP再検討を図っていた。ならば「協業によって一貫生産体制を整え、調達から生産に至るまで納期を短くして競争力を引き上げるべきだ」(丸山氏)と、戦略を固めた。

2023.02.13 p. 028

*丸山氏=経営管理担当の丸山進取締役

建設する遠野サプライヤーパークで、

主要取引先と部品を一貫生産する

円安、経済安保で日本回帰 敗れざる工場

2023.02.13

お互いにメリットがある

サプライヤーには中堅・中小企業が多く、パークへの参加は資金的にも大きなメリットがある。土地や建物への投資がかからず、賃料を払って、設備を持ち込んで製造をする。測定器、治具の加工用汎用設備などインフラも共用だ。会議室、食堂、ロッカーなども共用で保守管理が不要だから、ものづくりに専念できる。

2023.02.13 p. 029

生産拠点を国内回帰する企業が増えてきている現状と逆行する方針を貫く。

生産拠点を海外で増強

取引先を集めた一貫生産という異例の取り組みに挑むSMCだが、改革は国内にとどまらない。ベトナム工場を増強。これまで中国で生産してきた世界市場向けの製品のベトナム生産比率を高めていく。現地のサプライヤーも開拓する。これは安全保障上の懸念が少ない国や地域にサプライチェーンを広げていく「フレンドショアリング」の意味合いも持つ。分散と集中を戦略的に使い分け、グローバルなBCP構築に挑む。

2023.02.13 p. 029

地政学(Geopolitics)リスク管理の観点から「安全保障上の懸念が少ない国や地域にサプライチェーンを広げていく『フレンドショアリング』の意味合いも持つ」ということでしょう。

地政学

地政学とは、地理学と政治学を合わせた用語で、国の地理的な条件をもとに、政治的、社会的、軍事的な影響を研究する学問における研究分野を意味します。

そして、地政学リスクとは、地政学におけるリスクを指し、地理的な位置関係によって、ある特定の地域が、政治的・社会的・軍事的な緊張が高まるリスクを指します。

Digima 出島

フレンドショアリング

フレンド・ショアリング(friend-shoring)とは、ある国が同盟国や友好国など近しい関係にある国に限定したサプライチェーンを構築することを意味する。この概念は、2016年ごろよりアメリカと中国の間に生じている貿易摩擦を背景に、アメリカが自国の経済安全保障を目的として始めたサプライチェーンの強化体制を指すものとして登場した。

直近では、コロナ禍による物流の停滞やロシアのウクライナ侵攻による小麦やエネルギー供給の危機などもあり、アメリカだけではなく様々な国がサプライチェーンの見直しを迫られている。そして、同志国との安全で信頼できる関係をより重視していこうというフレンド・ショアリングの動きも拡がりつつあるのだ。

東京エレクトロンのケース

増産で分散納入の新手法

別の形でサプライヤー連携を強め、工程数削減に成功しているのが東京エレクトロンだ。サプライヤーは担当する部分を完成させ、検査工程までを終えて出荷する。

2023.02.13 p. 029

東京エレクトロンは日本を代表する半導体製造装置メーカーです。九州の熊本に子会社の東京エレクトロン九州があります。

熊本と言えば、台湾のTSMCがソニー、デンソーと共同で半導体工場を建設中で、日本中から注目されている地域です。大学生の初任給はほかの地域と比べ10万円近く高いとか。熊本には高賃金を求めて、働きたい人たちが集まっています。

子会社の東京エレクトロン九州(熊本県合志市)が、16年の熊本地震の被災を機に、取り組みを加速した。同社にとって組み立てるスペースを増やさずに増産できる利点がある。同社からは技術者もサプライヤーに派遣して支援。部品の在庫切れや、生産過程で起きた問題なども迅速に共有するようにした。同社は「この方式による直送化・効率化によって、発注から納品までに必要な時間の短縮と、増産に耐えうる生産体制を確立できた」という。

2023.02.13 p. 029

東京エレクトロンの21年度は純利益が前年度比約8割増となり、22年度も好調を維持している。サプライヤーが国内にあるメリットに再注目した生産改革と言える。

2023.02.13 p. 029

PART 4 ファナックに学ぶ国産哲学 「完全無人化」真の狙い ぶらすな技術信仰

日経ビジネスは、「『メード・イン・ジャパン』復権へとつなげる条件をファナックの工場にその答えを見た」と記しています。

ファナックは「工作機械用のコンピューター数値制御(CNC)装置と、産業用ロボットの世界最大手」(p. 030)です。

工作機械用のコンピューター数値制御(CNC)装置と、産業用ロボットの世界最大手、ファナックは今も昔も国内生産が大半だ。もちろん、ここまで紹介してきた国内回帰の動きとも無縁である。

2023.02.13 p. 030

ファナックの本社工場は富士山の麓にあります。何でよりによってと思いますよね? 広大な土地を活用できるメリットがあります。不安があるとすれば富士山の噴火でしょうか?

ファナックは元は富士通ファナックという会社でした。つまり、富士通の子会社でした。1972年に独立しました。

ファナック創業者・稲葉清右衛門が80年代に熱く語った産業用ロボットの未来

コンピューター数値制御(CNC)装置や産業用ロボットで世界一のシェアを持つファナック。1972年に富士通の計算制御部から独立し、当時の社名は富士通ファナックだった。ファナック(FANUC)は「Fuji Automatic NUmerical Control」の頭文字によるので、「Fuji」がかぶっている感がある。そのせいというわけではないだろうが、82年に社名から富士通が外れた。現在、富士通は全株式を手放しており、資本関係はない。

本誌に戻ります。

富士山麓、山梨県忍野村。広大な森にそびえるファナックの本社工場に入ると、シンボルカラーの黄色をまとった約20台のロボットが踊るようにアームを動かす近未来的な光景が視界に飛び込んでくる。ロボットは工程ごとにばらばらの動きをしつつ、隣のロボットと絶妙なタイミングで部品を受け渡し、連携して加工をする。この切れ目ないリレーによって、わずか50秒で1台のサーボモーターが組み上がった。

驚くのはまだ早い。シール材を塗る、部材を組み付けるなどの作業が終わるたびに、ロボットが加工した部分を撮影するのだ。カメラに向かってモーターを突き出してパシャリ。作業と同時に確認までこなす。

2023.02.13 p. 031

ロボットが自らの部品にも使うサーボモーターを

組み立てる。人影はまばらで、

自動ラインが粛々と稼働する

円安、経済安保で日本回帰 敗れざる工場

2023.02.13

研究施設が集まっている。

ひときわ大きな信頼性評価棟(上)では

製品の長期信頼性を高めるため、

加速寿命試験が延々行われている

円安、経済安保で日本回帰 敗れざる工場

2023.02.13

と説く山口賢治社長兼CEO

(写真=菊池 一郎)

円安、経済安保で日本回帰 敗れざる工場

2023.02.13

ファナックは国内生産

ファナックは、「ロボット王国」と呼ばれる本社工場を核に、国内で集中生産をしている。「全製品が顧客の工場の自動化に使われている。もし安い労働力を求めて海外生産をすれば、説得力がなくなってしまう」。山口賢治社長兼CEO(最高経営責任者)は、その理由をこう説く。

2023.02.13 p. 031

ファナックは国内生産を自ら実践しています。

磨き上げる

「日本で生産し続けられるように、工場は工夫を重ねる。そして自社商品を自らの工場で大量に使うことで性能も磨き上げる。不断の技術革新によって世界の工場自動化をリードできている」。山口社長は野心的な目標を実現する秘訣を明かす。

2023.02.13 p. 031

徹底ぶり

徹底ぶりは自動化だけではない。敷地の一角にある「信頼性評価棟」では、品質に問題がないかを検証する加速寿命試験が進む。実際より厳しい条件で同じ動作を何万回と繰り返す。見渡す限りの装置やロボット。故障の原因になる切削液をあえて製品に浴びせるミストルームなど専用試験室もずらりと並ぶ。その中には真空の宇宙環境を模したエリアもある。

2023.02.13 p. 032

ファナックの自社製品に対する徹底ぶりを知ると、顧客からの信頼を持続するために、とことん追求する姿勢に圧倒されます。

低価格で勝負しない

「壊れない、壊れる前に知らせる、壊れてもすぐ直せる」。これもファナックの合言葉だ。価格では勝負しない。仮に初期投資が高くても高品質で故障しなければ保守費用は少なくなる。「製品を使い続ける総費用は安く済み、顧客に選んでもらえる理由になる」。山口社長は自信を持つ。

もう一つ重視する合言葉が「生涯保守」。顧客が製品を使い続ける限り、保守はやめない。ファナックには500台近くの修理設備があり、210万件以上の修理実績がある。電子部品などが生産終了になると、以降に必要となる分を予測して買い足し、在庫しておく念の入れよう。小坂氏は「50年以上前のCNC装置を現役で使う顧客企業が3社あって、保守も継続している」という。

2023.02.13 p. 032

*小坂氏:製造統括本部長、小坂哲也専務執行役員

本物は高価ということが分かります。安物買いの銭失いでは顧客に迷惑をかけるという考え方が浸透しているからです。

「ファブノミクス」経済の幕開け

「10年先を見ながら投資を継続する」。山口社長は2020年代半ばまでに国内で2つの工場を新設することを検討している。栃木県壬生工場内のモーター工場、茨城県筑波工場内のロボット工場だ。中国やインドなど工場自動化の需要は大きいから増産の手は緩めない。「四半期や1年単位でブレーキとアクセルを踏み替える経営をすれば、前後に振られて従業員が“酔って”しまう」と山口社長は話す。ぶれない基本路線に沿って、野心的な目標へ一歩ずつにじり寄る。これがファナックの超実践経営だ。

2023.02.13 p. 032

どこでもモノが買えてつくれる新自由主義経済が終わりを告げ、民主主義国と覇権主義国との断絶が深まって自由貿易の扉は閉じ始めた。国ぐるみでモノを囲い込んで製造覇権を競い合う経済「ファブノミクス」へと時代の歯車は回り始めた。

2023.02.13 p. 032

日経ビジネスは、この特集記事の最後で次のように記しています。

MADE IN JAPAN

ソニーグループ創業者、盛田昭夫氏の著書『MADE IN JAPAN』が世界的なベストセラーになったのは1980年代後半。日本製は「安かろう悪かろう」から「高品質」の代名詞となった。そして世界の貿易経済圏が引き裂かれようとする今、国内製造業の底力が問われている。

2023.02.13 p. 033

⭐参考データ ファナック 2024年3月期 第1四半期決算短信(2023/07/28)

financialresult202306.pdf (fanuc.co.jp)

🔷編集後記

今回の特集は、「Made in Japan」は復活するのかという課題とも密接に関係していると考えています。日本発の製品が再び海外に行き渡るのかというテーマでもあります。

企業の力、その源泉である個人の力を結集し、「これこそ日本製品だ!」という強い思いを取り戻したいと強く感じました。

TSMCの熊本進出が、地元熊本だけでなく、九州全体、周辺地域、さらに日本全体に好影響を与えることができるかどうか、しばらくの間、私たちは注視していきましょう。

日本の半導体産業が復活するかどうかという重要な課題でもあります。

今回はファナックに関する記事の内容に圧倒されました。

ファナックは自社製品に対する絶対的自信を堅牢にするために、全社で日夜励んでいることが伝わってきました。ロボットによる自動化だけではありません。

働いている人たちの高い目標意識と揺るぎない自信、その2つがファナックを支えているのだな、と感じました。

ここまで徹底しているからこそ、顧客からの信頼が揺らぐことはないと確信しました。

海外情報を入手しようとすると、英語力が必須であったり、膨大な情報がクラウドサービスを利用すれば手に入りますが、それでも非公開情報はいくらでもあります。そうすると文献に当たることが必要になります。

日本の国立国会図書館のウェブサイトや米国の議会図書館のウェブサイトに当たってみるのも良いかもしれません。

もちろん、ロイターやブルームバーグなどの報道機関の日本版(PCやアプリ)がありますから、これらを利活用すればある程度の情報を収集することは可能です。これらのLINEアプリもありますので、情報を収集することはできます。

あるいは『日経ビジネス』や『東洋経済』、『ダイヤモンド』、『プレジデント』などの雑誌やウェブ版から情報収集することもできます。これらの雑誌やウェブ版の購読をお勧めします。

あとは自分で、関心のあることに絞って検索したり、ChatGPTやBardに質問してみて、知見を広めるのが良いでしょう。

ロイター

ブルームバーグ

moomoo

クリエイターのページ

日経ビジネスの特集記事(バックナンバー)

日経ビジネスの特集記事

日経ビジネスのインタビュー(バックナンバー)

いいなと思ったら応援しよう!