円安、経済安保で日本回帰 敗れざる工場 2023.02.13 1/3

日経ビジネスの特集記事 67

円安、経済安保で日本回帰 敗れざる工場 2023.02.13 1/3

<このページでは、『日経ビジネス』の特集記事の概要紹介と、管理人のコメントを掲載しています>

CONTENTS

PART 1 日の丸半導体、復権ののろし 盛り上がる国内投資経済安保が背中押す

COLUMN 人材不足、細る物流、ハードルは多い

PART 2 九州シリコンアイランドで占う未来 TSMC特需に沸く熊本 経済効果は4兆円

PART 3 海外生産に勝つ国内強化策 令和版ものづくり改革 強み伸ばす3つの策

PART 4 ファナックに学ぶ国産哲学 「完全無人化」真の狙い ぶらすな技術信仰

第1回は

PART 1 日の丸半導体、復権ののろし 盛り上がる国内投資経済安保が背中押す

COLUMN 人材不足、細る物流、ハードルは多い

を取り上げます。

今起きているのは、国内生産のメリットを再認識し、拠点を強化する動きだ。人手不足やエネルギーの確保など課題も多いが、「メード・イン・ジャパン」はかつての輝きを取り戻せるのか。

PART 1 日の丸半導体、復権ののろし 盛り上がる国内投資経済安保が背中押す

今まで中国やアジア諸国で生産していた工業製品などを日本国内で生産する動きが加速しています。

その主な理由は、3つあると考えています。

1つ目の理由は、海外の人件費が高騰し、円安も加わり、製品の輸入価格が高くなったこと。

2つ目の理由は、国内の賃金の上昇は海外の賃金の上昇と比較して緩やかであること。つまり国内で生産するほうが原価を安くできるということ。

3つ目の理由は、中国などへの依存度が高まり、政治的な問題や新型コロナウイルスなどの感染拡大により、生産が遅延したり中断するリスクが高まってきたこと。

1980年代、日本の半導体生産が世界一になったことがありました。

ところが、現在はどうでしょうか?

米国のインテルや韓国のサムスン、最近劇的な成長を遂げたエヌビディアなどに大きく水を開けられています。

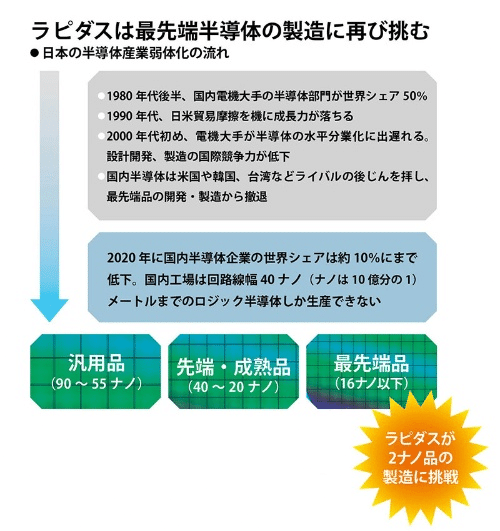

日本の半導体産業が衰退した経緯

1980年代、記憶用半導体DRAMで世界シェア5割を誇った国内半導体産業。だが米国の強烈な巻き返しに遭い、水平分業の流れについていけず国際競争から脱落した。2000年代、電機大手は半導体部門の赤字に苦しみ再編を繰り返す。そして研究開発や量産に巨額費用がかかる最先端分野から一斉に手を引いた。

その結果、日本は最先端半導体の空白地帯となった。国内工場では40ナノの成熟品までしか生産できない。

2023.02.13 pp. 012-013

TSMCに生産委託

モバイル端末やパソコン、データセンター、自動車向け最先端半導体は、半導体受託生産(ファウンドリー)を担う台湾積体電路製造(TSMC)などに生産委託している。「あらゆる産業のデジタル化が進む中、最先端半導体を生産できる能力がなければ日本全体の産業競争力が現状よりさらに落ちてしまう」。東氏を突き動かしたのは、こうした問題意識だ。

2023.02.13 p. 013

*東氏:東京エレクトロン元社長の東哲郎氏

日本の現状に危機感を抱いていた東氏が中心になって、ラピダスを設立し、最先端半導体の製造に再挑戦しています。

円安、経済安保で日本回帰 敗れざる工場 2023.02.13

ラピダス設立

「本当にものになる技術か、日本で製造できるか、そしてファウンドリーの事業化が可能か、検討に検討を重ねた」(東氏)。経済産業省に相談し、トヨタ自動車やNTTなど8社の経営陣を説得して出資を依頼。22年8月に設立されたのがラピダス(東京・千代田)である。20年代後半に2ナノ品の生産工場を国内に設けて、ファウンドリー事業を展開する。小池氏を社長に据え、東氏は自ら会長を務める。

2023.02.13 p. 013

今、企業の設備投資意欲が向上しているそうです。

次の図表をご覧ください。

ドル円相場は2022年1月から2022年12月、さらに2023年1月までしか表示されていません。直近のドル円は 147.70 円です(2023/09/18 23:12 現在)。

円安が進行しています。

現在の円安を活用する

22年2月のウクライナ危機で環境は激変する。かつては有事の際、「安全通貨」とされてきた円は買われる傾向にあったが、今回の危機ではドル高が一気に進行。一時は1ドル=150円台を付け、約32年ぶりの円安水準となった。輸出産業は価格競争力を増す。国内設備投資を積み増し、生産能力を高めれば、「円安ボーナス」をより享受できる。

2023.02.13 pp. 013-014

世界の半導体メーカーとの人脈を生かせるか?

東氏は半導体製造装置の経営トップとして、米インテルやTSMC、韓国のサムスン電子など世界の半導体メーカーと豊富な人脈を培ってきた。「世界の最先端の技術に接してきた中で、日本の半導体メーカーは『諦めすぎ』ではないかと感じていた」。日本企業は決して技術力で負けていない。にもかかわらず、自信がない。そこに歯がゆさを感じていた。

2023.02.13 p. 014

国内回帰に関し、ラピダスとは異なる対応をする企業

ラピダスのように、円安によるメリットの享受とは別に大義を見いだし、国内回帰を掲げる企業は多い。

その大義とは、経済安全保障である。「コロナ禍による中国・上海でのロックダウン(都市封鎖)の影響で現地の工場が止まり、中国に部品生産を集中させる怖さを知った」。こう話すのは産業機器世界大手、安川電機の小笠原浩会長兼社長だ。

2023.02.13 p. 014

国内生産比率の向上を打ち出す(写真=的野 弘路)

円安、経済安保で日本回帰 敗れざる工場 2023.02.13

円安、経済安保で日本回帰 敗れざる工場 2023.02.13

国内回帰の理由は様々ですが、苦渋の選択というよりも世界情勢を踏まえ、必然の選択と考えるのが妥当かもしれません。

中国に関して、アパレル業界が直面している問題があります。

中国を中心に海外生産を進め、今では輸入品が大半を占めるアパレル業界にも動きがある。老舗のワールドは22年、4割ほどまで低下した百貨店向けブランドの国内生産比率を9割に引き上げる計画を打ち出した。

1978年に直営工場を岡山市に設立するなど、いち早くSPA(製造小売り)モデルを業界に持ち込んだワールド。90年代以降、海外生産比率は高まった一方、「将来的に海外でモノをつくれなくなるかもしれない、という危機感は常に感じていた」と大峯伊索グループ常務執行役員は話す。そのため、現在も国内に8工場を残しており、国内生産比率を高める余地は大きい。

2023.02.13 p. 015

8カ所の直営工場を国内に持つワールド。

円安、経済安保で日本回帰 敗れざる工場 2023.02.13

COLUMN 人材不足、細る物流、ハードルは多い

円安は輸出産業には生産拠点の国内回帰の追い風になりますが、製造現場や輸送に携わる人材不足、あるいはエネルギーの確保などの課題も山積しています。

次のような率直な意見を述べる人もいます。

「円安になったから国内回帰で輸出拡大を狙う、というのは少し乱暴な議論ではないか」。こう話すのは野村総合研究所(NRI)・産業ITイノベーション事業本部の藤野直明シニアチーフストラテジストだ。

2023.02.13 p. 016

製造業の設備投資額の海外比率を示すチャートがあります。

設備投資は為替相場に左右されてきたことが理解できます。

「円安は国内生産に有利」という一要素で企業経営は動きにくい

日本政策投資銀行によると、08年度に約3割だった製造業(大企業)による設備投資額の海外比率(単体)は、円高を背景に13年度には54.8%まで高まった。逆に1ドル=120円台まで円安・ドル高が進むと、海外比率(16年度)は45.9%まで下がった。

ただ、22年の円安は日銀による政策修正で揺り戻しが起きており、相場のボラティリティー(変動性)が高い状況は続く。「円安が定着するとは言い切れないなか、『円安は国内生産に有利』という一要素で企業経営は動きにくい」と藤野氏は話す。ある金融系シンクタンクのアナリストも「短期的な相場変動だけでは生産量の調整は起きても、拠点移動までは考えにくい」と指摘する。

2023.02.13 p. 016

深刻な人手不足

ただでさえ企業には国内回帰を進めるにあたって様々なハードルがある。一つは慢性的な人手不足だ。リーマン・ショック以降、日本企業は設備投資の国内比率を下げてきた。それに伴い製造業の就業者数はこの15年で約1割減った。「体感で言うと、生産技術者に限ってはこの20年間で3分の1に減っている印象だ」とNRIの藤野氏は言う。

2023.02.13 p. 016

人を採用する場合、その業界の経験者か未経験者か、あるいは経験を問わずかで、企業の方針が明確になると思います。

しっかりとした教育システムが確立されている企業とそうでない企業では、採用する基準が異なるだろうし、採用される人も異なるでしょう。

2024年問題(物流の2024年問題とは、2024年4月1日以降、トラックドライバーの時間外労働時間の上限が年960時間に制限されることにより発生する諸問題のこと ビジネス+IT)に関わる内容にも言及しています。

物流を担う人材の不足も懸念材料だ。「国内で生産活動が拡大するのは物流業界にとってありがたいが、果たして対応しきれるのか」。こう話すのは日本物流団体連合会の池田潤一郎会長(商船三井会長)だ。

トラック運転手などを含む「自動車運転の職業」の有効求人倍率は22年11月時点で2.54倍まで高まった。トラック運転手の残業規制導入によって物流人材が逼迫するいわゆる「2024年問題」などもあり、物流業界の人手不足問題はさらに深刻化する見込みだ。

2023.02.13 p. 017

エネルギーの調達に関する課題も解決することは困難です。

海外への依存度が高かったからです。

工場の稼働に欠かせないエネルギー源も海外に依存したままだ。日本のエネルギー自給率は11年の東日本大震災以降、原子力発電所の再稼働が進まない現状もあって低迷を続ける。エネルギー源の化石燃料への依存度は足元で8割以上だ。ウクライナ危機の勃発以降は液化天然ガス(LNG)や原油の調達難が深刻化。化石燃料に依存し、エネルギーの安定供給に課題がある日本に生産拠点を戻すのは供給網維持の観点でリスクにもなり得るほか、政府が目指す50年のカーボンニュートラルの実現に逆行する動きとも捉えられる。

2023.02.13 p. 017

「脱炭素社会の実現」というスローガンは素晴らしいことですが、二酸化炭素の排出量を減らすことはできますが、ゼロにすることはできません。

燃やせば二酸化炭素は発生します。

地震などの災害リスクにどう対処するかも国内回帰の推進に向けた課題は山積しています。一企業や一個人だけの努力では限界があります。

企業群や地域、自治体、国の相互協力が不可欠です。

次回は

PART 2 九州シリコンアイランドで占う未来 TSMC特需に沸く熊本 経済効果は4兆円

をご紹介します。

🔷編集後記

今回の特集は、「Made in Japan」は復活するのかという課題とも密接に関係していると考えています。日本発の製品が再び海外に行き渡るのかというテーマでもあります。

企業の力、その源泉である個人の力を結集し、「これこそ日本製品だ!」という強い思いを取り戻したいと強く感じました。

海外情報を入手しようとすると、英語力が必須であったり、膨大な情報がクラウドサービスを利用すれば手に入りますが、それでも非公開情報はいくらでもあります。そうすると文献に当たることが必要になります。

日本の国立国会図書館のウェブサイトや米国の議会図書館のウェブサイトに当たってみるのも良いかもしれません。

もちろん、ロイターやブルームバーグなどの報道機関の日本版(PCやアプリ)がありますから、これらを利活用すればある程度の情報を収集することは可能です。これらのLINEアプリもありますので、情報を収集することはできます。

あるいは『日経ビジネス』や『東洋経済』、『ダイヤモンド』、『プレジデント』などの雑誌やウェブ版から情報収集することもできます。これらの雑誌やウェブ版の購読をお勧めします。

あとは自分で、関心のあることに絞って検索したり、ChatGPTやBardに質問してみて、知見を広めるのが良いでしょう。

ロイター

ブルームバーグ

moomoo

クリエイターのページ

日経ビジネスの特集記事(バックナンバー)

日経ビジネスの特集記事

日経ビジネスのインタビュー(バックナンバー)

いいなと思ったら応援しよう!