背水の農TPPショック、5大改革で乗り越えろ 2014.05.12 Vol.73 1/2 2014-06-05 23:11:02

日経ビジネスの特集記事 Vol.73

背水の農TPPショック、5大改革で乗り越えろ 2014.05.12 Vol.73 1/2 2014-06-05 23:11:02

<このページでは、『日経ビジネス』の特集記事の概要紹介と、管理人のコメントを掲載しています>

今週号の特集記事のテーマは

貿易自由化の衝撃は後ろ向きの農協にも押し寄せる。残された時間でどれだけ生き残りへの足場を固められるのか

ということです。

TPP(環太平洋経済連携協定)交渉が大詰めを迎えています。

日本は農業分野を死守しようと、画策していますが、極めて厳しい状況にあります。

「攻撃は最大の防御なり」

このことわざを再考してみることが必要ではないでしょうか。

実際、一部の農業生産法人はアジア諸国に進出し、農業市場を開拓しようとしています。

PROLOGUE 農業大国が狙うジパング

先月、日本とオーストラリアは、EPA(経済連携協定)で大筋合意しました。

このEPAはモノやサービスの行き来を自由にするものです。

豪州産牛肉の輸入関税(現行38.5%)は、加工食品に使う冷凍牛肉18年目に19.5%、国内産とスーパーなどで競合する冷凍牛肉は15年目に23.5%へ段階的に引き下げる。

p.024

このEPAの内容を見て、オーストラリアはよくこの条件を飲んだものだ、と実感しました。

「日本では輸入牛肉の6割が豪州産」(p.024)という実情から考えると、EPAよりもTPPの行方のほうがはるかに重要性を持つことでしょう。

ただ、EPAの締結により、予測できることがあります。

ニッセイ基礎研究所は日豪EPAをきっかけに、豪州からの牛肉の輸入量は2013年の28万トンから3万トン程度増える可能性があると試算する。

pp.024-5

豪州産の牛肉は、今まで一度も「牛海綿脳症」(狂牛病)に罹ったことのないことで有名です。安全性が高いのです。

「オージー・ビーフ」という言葉で知られています。

今から23年前、オーストラリア旅行(ハネムーン)をした時、本場のオージー・ビーフを食しました。

さすがに、昔のことなので味は覚えていませんが、柔らかい牛肉だったことは記憶に残っています。

日本にとって、深刻さが増しているのは農業に関することです。

農業関係者は次のように考える人が多いようです。

「TPPや日豪EPAで日本の農業は窮地に陥る」。農業関係者からは、農の開国を恐れる声が聞こえてくる。

p.025

問題はこれだけではありません。

アジア諸国との協定も押し寄せてくるということです。

TPPや日豪EPAだけでなく、中国などアジア諸国も参加するメガFTA(自由貿易協定)が次々と押し寄せてくる。

p.025

これまでに、TPP、EPA、FTAという3つの協定が出てきました。

これらの違いはどこにあるのか、調べてみました。

外務省のページが見つかりました。

この公式ウェブサイトの中に下記のような記述がありました。

EPA・FTAとは

・FTA:特定の国や地域の間で、物品の関税やサービス貿易の障壁等を削減・撤廃することを目的とする協定

・EPA:貿易の自由化に加え、投資、人の移動、知的財産の保護や競争政策におけるルール作り、様々な分野での協力の要素等を含む、幅広い経済関係の強化を目的とする協定

(このブログを最初に投稿した当時では、「FTAは貿易の自由化に限定 EPAはFTAよりももっと幅広い経済関係の強化を目的」と記載されていました)

TPPについて、外務省は別のページを設け、解説しています。

アジア太平洋地域において高い自由化を目標とし,非関税分野や新しい貿易課題を含む包括的な協定として交渉が行われています。

現在では、下記のように変更した記載がなされています。

環太平洋パートナーシップ(TPP)協定とは、オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、日本、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、米国及びベトナムの合計12か国で高い水準の、野心的で、包括的な、バランスの取れた協定を目指し交渉が進められてきた経済連携協定です。

TPPがまだ締結していないため、あっさりと書かれています。TPPで重要なことは、次の部分です。

交渉参加後発国の追加条件

後れて交渉参加を表明したカナダとメキシコが、既に交渉を始めていた九カ国から「交渉を打ち切る権利は九カ国のみにある」、「既に現在の参加国間で合意した条文は原則として受け入れ、再交渉は要求できない」との追加条件を承諾した上で参加を認められていたと東京新聞は報じている。

2023年6月3日現在では、Wikipediaにこの記載は見当たりません。

元に戻ります。

当然といえば当然です。大筋がまとまっている中で、後から参加してスタートラインに戻されたのではたまらないですからね。

外交で「後出しジャンケン」は通用しません。

私の考えでは、日本政府は半ば諦めていると思っています。ただ、農業関係者からの圧力をひしひしと感じているので、頑張って交渉している姿勢を見せないといけない、のが実情だと思っています。

FTA < EPA < TPPの関係となります。

PART 1 農協揺らす改革の波

4月21日、JAグループの総元締めである全国農業協同組合中央会(JA全中)はTPP(環太平洋経済連携協定)交渉の反対集会を開きました。

現場(農業従事者)と農協(JA)との間には、不協和音が漂っています。

秋田県の農業生産法人「大潟村あきたこまち生産者協会」がJAに融資を申し込んだ際に、どのような対応をされたか、が紹介されています。

JA大潟村に2億円の融資を申し込んだところ、同JAは「全役員5人による債務保証が融資条件」と回答してきたという。

p.027

背水の農TPPショック、5大改革で乗り越えろ 2014.05.12

このような厳しい条件は飲めない、と農業生産法人は自己資金とほかの地域金融機関から融資を受けたそうです。

本来、JAは農業従事者に寄り添うことが求められますが、はねつけてしまう結果になっています。

こうしたJAの態度に農家は不満を募らせています。

融資だけでなく、JAから調達している農薬や肥料はコスト高で、この点でも農家がJA離れを起こしている原因になっています。

つまり、競争原理が働いていないのです。

意外に思ったのは、トヨタが農協の代わりをしているという、レポートです。

最初、従来のトヨタ生産方式に関連した話かと思いましたが、少々違いました。

トヨタはスマホ画面で確認・入力できる生産管理システム「豊作計画」を開発。

弥富市(愛知県)のコメ生産・販売会社、鍋八農産がこのシステムを使って、780軒の近隣農家から農作業を受託している。

耕作面積は計120ヘクタール。これをわずか12人の社員で管理する。

pp.028-9

その後も改善が続き、成果に結びついたそうです。

鍋八農産はトヨタとシステムの改良を重ね、採用前に比べて資材費は25%、労務費は5%減らすことができたという。

p.029

●改革に取り組む農協と主な内容

背水の農TPPショック、5大改革で乗り越えろ 2014.05.12

高級アイスクリーム「ハーゲンダッツ」の原料に採用

背水の農TPPショック、5大改革で乗り越えろ 2014.05.12

加工用米でも有数のシェア

背水の農TPPショック、5大改革で乗り越えろ 2014.05.12

特産の高級種なしブドウをアジアに本格輸出へ

背水の農TPPショック、5大改革で乗り越えろ 2014.05.12

施設園芸でのミニトマトを九州内外で拡販

背水の農TPPショック、5大改革で乗り越えろ 2014.05.12

ここで、コメの生産状況を見てみることにしましょう。

DATA 担い手と農地は危機的状況

TPPやEPAを考える上で、日本の農業は危機的状況にあるということを真っ先に認識する必要がある、と日経ビジネスは指摘しています。

コメ生産の落ち込みは深刻な状況にある。コメの生産額は約2兆円と4割も減り、生産額全体に占める割合も同期間に30%から24%に低下した。

コメ生産の落ち込みは、生産量を減らして高い米価を維持する生産調整(減反)の影響が大きい。

p.032

背水の農TPPショック、5大改革で乗り越えろ 2014.05.12

背水の農TPPショック、5大改革で乗り越えろ 2014.05.12

背水の農TPPショック、5大改革で乗り越えろ 2014.05.12

背水の農TPPショック、5大改革で乗り越えろ 2014.05.12

背水の農TPPショック、5大改革で乗り越えろ 2014.05.12

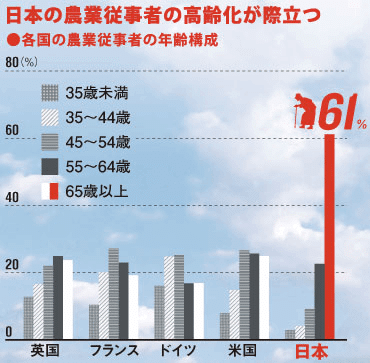

さらに、生産者の「高齢化に歯止めがかからない」(p.033)という現実があります。

減反

減反でもやっていけるのは、3つの理由があります。

1つ目は、農家の大半は、兼業農家であることです。

平日はサラリーマンをやり、土日の農業をしているそうです。しかも、サラリーマンの収入のほうが多いそうです。

2つ目は、農業に従事していると、広大な土地の相続税が免除されることです。

3つ目は、農業をしていれば、補助金が出ることです。

こうしたことを知ると、日本の農業政策は、消費者のことをまったく配慮していないことが分かります。

次回は、

「PART2 オランダ農業 現地取材 驚愕の輸出力に学べ」

他をお伝えします。

🔷編集後記

この特集記事(元記事)が公開されたのは、9年前のことで、アメブロでも9年前(2014-06-05 23:11:02)のものです。加筆修正してあります。

「TPPショック」がキーワードでした。

この9年の間に農業を取り巻く環境は変わったのでしょうか?

ヤンマーのページが見つかりました(pdf)。

農業機械メーカーが考えるスマート農業について

https://www.maff.go.jp/kyusyu/seisan/gizyutu/attach/pdf/suma-tonougyousamitto_suidensaku-6.pdf

この中に「日本の農業の課題」が書かれていました。

1高齢化が進み、農業人口が減少

2 農地集約にともない、経営規模が拡大化

3 食料自給率が先進国9ヵ国中、最下位

4 農業は新規就農者にとって、熟練を要する作業が多い

ヤンマー

このレポートの中に「ロボットトラクター」が写真とともに紹介されています。

2015年と2018年、2019年にTBSテレビで放映された、池井戸潤さん原作のドラマ「下町ロケット」に登場したロボットトラクターの解説が書かれています。

こんなウェブサイトも見つかりました。

「下町ロケット ヤタガラス」に農学研究院 野口教授が協力しています(北海道大学 リサーチタイムズ)。

日本の食料自給率は先進国9ヵ国中、最下位という深刻な問題になっています。食料は今や戦略商品となっています。日本の食料自給率はわずか38%!

日本の食料自給率は、38%、カナダ266%、オーストラリア200%、アメリカ132%、フランス125%、ドイツ86%、イギリス65%、イタリア60%、スイス51% となっており、我が国の食料自給率(カロリーベース)は先進国の中で最低の水準となっています。

※数字が100%をこえている国もありますが、100%をこえた分は、その国でたくわえられたり、外国に輸出されたりします。

食料備蓄の問題

食料自給率が低い日本には食料備蓄が不可欠です。

食料備蓄はどうなっているでしょうか?

追跡!日本の食料備蓄 食の備えはどこに?

国内生産の量が減少したり、海外で不測の事態が起きて供給が途絶えたりする場合などに備え、日本では農産物については3つの品目を備蓄しています。

3品目とは、コメと外国産の食料用小麦、それにとうもろこしなどの飼料穀物です。

NHK

食料は大事です。

クリエイターのページ

日経ビジネスの特集記事(バックナンバー)

日経ビジネスの特集記事

日経ビジネスのインタビュー(バックナンバー)

いいなと思ったら応援しよう!