殻を破れ!Panasonic 成長なき40年からの脱却 2023.01.23 2/3

日経ビジネスの特集記事 59

殻を破れ!Panasonic 成長なき40年からの脱却 2023.01.23 2/3

<このページでは、『日経ビジネス』の特集記事の概要紹介と、管理人のコメントを掲載しています>

CONTENTS

PART 1 電機の巨艦をむしばむ病 思考停止どう打破 トップ楠見の頭の中

PART 2 マイナーチェンジ地獄の原因 安売りよ、さらば 家電の悪循環断つ

PART 3 EVの大波に乗る マスクの速さに学べ 電池100年目の脱皮

PART 4 グループが変化する起爆剤に 米ブルーヨンダー 始まった異文化融合

PART 5 道しるべか呪縛か 経営の神様、幸之助と終わらぬ対話

編集長インタビュー 楠見雄規社長兼グループCEO 手を打たねばいずれ滅ぶ

第2回は、PART 3 EVの大波に乗る マスクの速さに学べ 電池100年目の脱皮 と PART 4 グループが変化する起爆剤に 米ブルーヨンダー 始まった異文化融合

を取り上げます。

【電機業界の雄、パナソニックホールディングス。営業利益は1984年度の5757億円を超えないまま、40年近くがたつ。成長できずにあえいできたが、今変化を起こそうとしている。停滞の殻を破ろうとする巨艦の現状と展望を探る】

というのが今週号のテーマです。

パナソニックは現在、EV向け電池の供給に全力で取り組んでいます。供給先は主にテスラです。

EV用電池は競合が多く、世界シェア1位はCATL、2位はLG化学、3位はパナソニック、4位はBYD、5位はSKイノベーション等となっています(EV電池・車載電池業界の世界市場シェアの分析 2023.01.27)。

近い将来の話になりますが、トヨタは全固体電池を2027年までに実用化させると宣言していますし、テスラも独自で開発を進めています。

さらに、今はまだ小さな会社ですが、米国の QuantumScape (QS) という会社はすでに全固体電池を開発済みで、2025年に実用化するそうです。

もちろん、パナソニックはEV用電池だけにビジネスを特化しているわけではありません。家電メーカーであり、電子機器・部品や車載機器メーカーでもあり、さらにソフトウェアから住宅設備まで幅広いビジネスを展開しています。

それでも、EV用電池メーカーとしても世界市場で勝ち残ることは重要なテーマとなっています。

PART 3 EVの大波に乗る マスクの速さに学べ 電池100年目の脱皮

イーロン・マスク氏が率いるテスラとの関係構築がパナソニックエナジーの最重要課題となっているそうです。

後に出てきますが、テスラとは協業であり、競業でもあるということが、パナソニックの将来を決定づけると、私は考えています。

会社が成長するためには、海外市場への投資が欠かせない。伸びる事業として期待できるのがEV(電気自動車)用電池の分野だ。

p. 020

パナソニックとしては久々な大型投資を行なうということです。

テスラとの関係を強化するためです。投資額は5000億円だそうです。

実は、テスラとの取引は比較的長い歴史があります。

テスラとの取引は、子会社にする前の旧三洋電機が06年、スポーツカー「ロードスター」に納めてから続いている。17年、米ネバダ州にあるテスラの工場、ギガファクトリーに約2100億円で電池の生産ラインを設けており、今回はテスラとの関係を見据えた第2弾として5000億円規模の資金を投じる。25年3月末までに、大きさの規格を数字で表してある円筒形電池「2170」(直径21mm、長さ70mm)の量産を始める。

p. 020

パナソニックエナジーの最重要課題

(写真=Pool/プール/Getty Images)

殻を破れ!Panasonic 成長なき40年からの脱却 2023.01.23

危機感

2022年11月、米中西部のカンザス州。抜けるような青空のもと、パナソニックエナジー(大阪府守口市)の社長兼CEO(最高経営責任者)の只信一生が、地面にスコップを刺した。テスラ車に搭載するリチウムイオン電池工場のくわ入れ式だ。

p. 021

テスラ向け電池の新工場で「2170」の量産を始める

殻を破れ!Panasonic 成長なき40年からの脱却 2023.01.23

華やかなくわ入れ式だが、只信の胸中には危機感がある。「テスラの時間軸についていけなければ、いずれエナジーの価値はなくなるだろう」

p. 021

テスラの時価総額はトヨタ自動車の3倍以上

くわ入れ式のちょうど1年前、テスラの時価総額は120兆円に迫り、トヨタ自動車の3倍を超えていた。

その企業価値の急成長を裏付けしていたのが、テスラの事業スピードだ。

p. 021

パナソニックグループにとってマスク氏はどのような存在なのか?

パナソニックグループにとって、マスクは最大の敬意を払わなければならない相手だ。22年9月、HD社長の楠見雄規と只信は、米国でマスクと会っていた。

p. 021

テスラは途方もない計画を立てていたそうです。

テスラは30年の世界生産台数を22年の15倍に当たる2000万台に増やす計画だ。面会では、パナソニックエナジーの今後の供給体制などを巡り、互いの目線を合わせた。エナジーは22年6月の時点で、23年3月期に年間50ギガワット時(GWh)の生産能力を29年3月期に3~4倍へ高める方針を示している。

p. 021

7年後に世界生産台数を2000万台に増やすという途方もない計画でした。

2000万台という数字がいかに途方もない数字であるかは、下の図表をご覧になれば理解できるでしょう。

ニュースイッチ 2023年02月04日

2022年における国内メーカーの総生産台数は、2,397万台です。

テスラは2030年に1社で2,000万台の生産を計画しています。

テスラの生産台数はどうなっているでしょうか?

2022年、テスラの年間生産台数が136万9611台だったことがわかった。販売台数は131万3851台。

カー・アンド・ドライバー 2023年1月13日

つまり、約137万台です。2030年の計画は2022年の約15倍に当たります。

本当に実現できるのでしょうか?

テスラの販売台数の推移

前年比40%増でも、当初目標には届かず

カー・アンド・ドライバー 2023年1月13日

ここでマスク氏の考え方の一端を披瀝しましょう。

マスクは革新も求める。数カ月に1度、オンライン会議で話すというエナジー副社長兼CTO(最高技術責任者)の渡辺庄一郎は「届かないところに目標を置いてチャレンジしたり、リスクを取ること自体を目的にしたりする。かなり刺激を受けている」と話す。

p. 021

つまり、あえて高い目標を掲げ、そこに向かって邁進するということです。

低い目標であればできて当たり前。高い目標であれば、容易には到達しませんが、達成しようとする意欲や動機づけが高い目標に近づけるということでしょう。

マスク氏は稀代の大ぼら吹きかもしれません。ですが、それくらいでないと大事業は成し遂げられません。

マスク氏には生産台数を15倍にする秘策があるのでしょう。根拠もなしに大きな話をぶち上げることはないと考えます。

私は凡人ですから平凡な考え方しかできませんが、世界生産台数2000万台を達成するための方法を考えてみました。

1️⃣ギガファクトリーを多く建造すること、とM&Aを実行し生産工場を増やすこと、さらに生産委託すること。

2️⃣車種を増やすこと。

の2点です。

仮に2000万台の生産に目処がついたとして、次の課題が出てきます。

それは、2000万台をどのようにして販売するかです。

作っても売れなければ、長期在庫となり、在庫処分で大安売りしなくてはならなくなります。利益を減らすことになります。大赤字にもなりかねません。そうなると、マスク氏のもう一つの事業であるスペースXにも暗雲が垂れこめてくることになります。

そこでどうするか。 廉価版の車種を増やすことです。

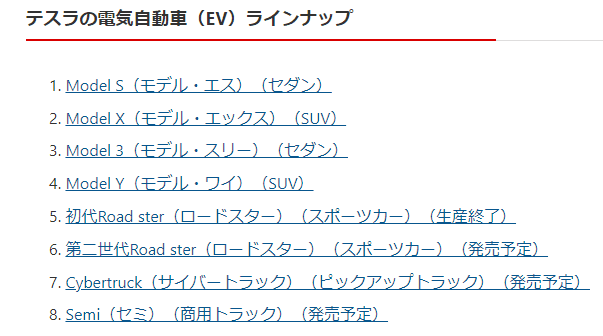

現在、テスラは4車種販売していて、新たに2車種を発売するそうです。

一方、EVの販売で1位のBYD(中国)の車種は、現行で何種類あるか掴みにくくなっています。というのは、BYDは乗用車だけでなく、バスやトラック、フォークリフトまで扱っているからです。

日本で発売している車種、これから販売する車種は、ATTO 3(日本仕様)と海豚(DOLPHIN)、海豹(SEAL)の3車種です。

BYDの世界生産台数は?

2020年には42万台弱しか自動車を作っていなかったBYDが2年後には188万台も作るというのは、自動車産業ではきわめて異例の躍進である。

Yahoo! JAPAN ニュース 5/18(木) 18:20

パナソニックに関する話に戻します。

EV用電池で、パナソニックは世界シェアは4位に後退したそうです。

韓国調査会社のSNEリサーチによると、世界の15年の電池市場シェアはパナソニックが首位で37%あったが、現在では中国の寧徳時代新能源科技(CATL)にその座を譲り、4位に落ちた。事業のスピードが遅いと揶揄(やゆ)されてきたパナソニック。その殻を破ることが必要だ。

pp. 021-022

楠見社長は、「事業会社に競争力を磨くよう強く求めてきた」(p.022)

具体的にはどのようなことでしょうか?

最も意識しているのは協業のアクションを速めることだ。

p. 022

2つの実例

2つの実例がある。22年10月、電池の負極材料である黒鉛の長期調達に向け、カナダで11年に設立されたヌーボー・モンド・グラファイトと覚書を結んだ。同社は黒鉛の鉱山権益を開発中で、水力発電によって原料から負極材まで一貫生産する計画を持つ。

もう一つは、テスラ共同創業者のJB・ストローベルがCEO(最高経営責任者)を務める米レッドウッド・マテリアルズとの協業。パナソニックエナジーが出す廃材を使ったリサイクル正極材の調達契約を結んでおり、22年11月に発表された。

p. 022

以前であれば、商社を間に挟み、商社に契約までを一任していた経緯がありました。しかし、それでは即断即決はできません。時間がかかりました。

これまでは調達部門などが商社を通じて相手企業にコンタクトした後、調達部門から技術部門へ話をつなぎ、次は技術部門がサンプルを要求し、電池を試作。相手の技術力、供給力が十分だと分かれば、契約へのステップをさらに踏むのが普通だった。

そのやり方では、案件の検討に2年かかっていた。今回はこれを半年に縮めた。

p. 022

コーポレート戦略本部経営企画部長を経て

2022年4月に現職

殻を破れ!Panasonic 成長なき40年からの脱却 2023.01.23

日本企業の多くが、「稟議書」を使い、決裁してもらうという悪弊が長期にわたり続いています。権限委譲ができていないからです。

権限委譲

これでは、即断即決と比較して、結論が出るまでに多くの時間を割くことになります。権限委譲ができていないということです。

これは大企業に限った話ではありません。責任の所在を曖昧にすることでもあります。そもそも今どき押印して回覧すること自体、時代遅れです。

現場に任せるか、さもなければネット上で決済できる仕組みを構築することでしょう。いえいえ、わざわざ1からシステムを構築する必要はありません。SaaS(Software as a Service)がすでに用意されています。

「社長にハンコを押してもらうためだけに来ないように」。従業員が社長室を訪ねるときの決まりごとだ。意思決定で本当に相談したいときだけ社長室に入り、従業員が電子白板に困りごとを書き込む。

「時間がないのなら、その案はあきらめるか」「本当に足りないなら、10人くらい人をつっ込んだら」。只信はその場で問題を解決する。途中経過のリポートを求めず、現場が自ら考え、決める流れをつくり出す。

只信は「上司に承諾を取っておかないと前に進めない」という、従業員を縛っている無意識のルールを変えて「自走する組織をつくりたい」と語る。楠見の「自分で考え抜け」というメッセージが、浸透し始めている。

p. 023

上司のお伺いを立てるのではなく、自分で考え行動することを重視するように企業風土を改革していこうとしているのです。

組織が大きく、伝統のある企業ほど改革は容易ではありません。

テスラとの協業と競業

自動車産業が一斉にEVへシフトする中で、完成車メーカーと電池メーカーとの深い関係づくりが進行しており、パナソニックエナジーが主戦場と位置付ける北米では、同社の生産量が増えてもシェアは落ちる。

(中略)

テスラとの関係が薄まる可能性もある。同社は「2170」より一回り大きく電池容量が約5倍の新型「4680」を自ら製造する。すでに搭載車が走っている。他方、パナソニックエナジーも和歌山工場(和歌山県紀の川市)で24年3月期にも「4680」の量産設備を稼働させる。新型電池ではテスラと競合関係にもなる。

p. 023

テスラとパナソニックとの関係

テスラとパナソニックとの関係は、そもそも以前ほどの蜜月ではなくなっていた。テスラは中国での販売を拡大するため、CATLやLGとの取引を進めてきた。

渡辺は「(新型電池の生産を)やめてほしいといってもやめる人たちではない。そうではなくて、我々として競争して勝たなければ存在意義がなくなるということ」と語る。エネルギー密度を20%高めるなど、差別化を図る。

*渡辺=エナジー副社長兼CTO(最高技術責任者)の渡辺庄一郎氏

PART 4 グループが変化する起爆剤に 米ブルーヨンダー 始まった異文化融合

米ブルーヨンダーとは何か?

パナソニックHDがサプライチェーン管理のソフトウエア会社、ブルーヨンダーを総額約8600億円で買収したのは2021年9月。期待の大型買収だったが、1年たたないうちに景気減速の洗礼を浴びた。

p. 024

殻を破れ!Panasonic 成長なき40年からの脱却 2023.01.23

ブルーヨンダーの価値

ブルーヨンダーは生産現場から店頭までの物の流れを効率化するソフトを開発しており、AI(人工知能)を使っている。高い精度で需要を予測しようとするもので、企業は適正な生産・在庫の計画づくりに利用する。米コカ・コーラや英ユニリーバなど3000社以上の顧客があり、21年度の従業員数は約5500人、売上高は11億ドルだった。

p. 024

パナソニックコネクトを率いるのは樋口泰行社長兼CEOです。

2017年、約25年ぶりにパナソニックに戻った。

殻を破れ!Panasonic 成長なき40年からの脱却 2023.01.23

樋口氏の著作を読んだことがあります。この本は2005年に出版されました。

この本の中で、樋口氏はご自分の失敗談を披露しています。そして、その後どのようにして乗り越えていったかが詳細に書かれています。

樋口氏は松下電器産業(現・パナソニック)に最初に入社し、その後ハーバード大学大学院でMBAを取得し、主に外資系企業でトップを歴任してきました。そしてパナソニックに戻ってきました。

樋口泰行の覚悟

買収にかかる費用があまりに高額だとして、社内で反対に遭った。検討から完了までに要した時間は約3年。最後は「すべて私が責任を取ります」と当時のパナソニック社長だった津賀一宏に訴え、津賀が役員を説得してようやく手中に収めた。樋口にしてみれば、一時的な景気減速程度のことにひるんでいる暇などない。

p. 025

課題解決の足がかりを見つける

物流システムの効率化は、新型コロナウイルスの感染拡大やEC(電子商取引)の普及によって需要が高まっている。課題になっているのが倉庫を抱える拠点でのトラックの混雑や滞留時間の長さだ。パナソニックコネクトとブルーヨンダーはそこに目を付けた。

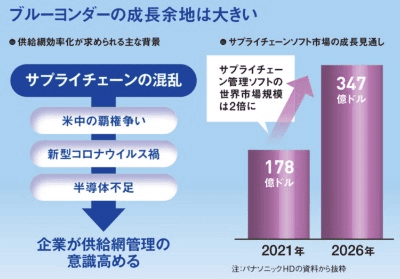

世界のサプライチェーン管理ソフトの市場は大幅な伸びが期待されている。米ガートナーによると、26年は21年の2倍に上る347億ドル(約4兆5000億円)となる見通しだ。

p. 025

ブルーヨンダーのソフト + パナソニックコネクトの画像処理技術

22年11月から、コネクトの画像認識技術を生かした物流拠点用システムの開発に向け、実証実験が進んでいる。

人手を介して書類で管理されていたトラックのチェックインは、コネクトのカメラでナンバープレートと車体を認識することで、作業のスピードを速め、正確さも増した。側面に記載されたコンテナサイズの数字は、縦書きと横書きがあったりフォントが違ったりして、ブルーヨンダーが使っていた従来のカメラでは読み取れなかったが、コネクトの技術で認識できるようになった。日本の警察でも使用されている世界トップクラスの精度が強みだ。

p. 025

サプライチェーンの再構築が経営全体の重要テーマ

米国と中国の覇権争いで、世界の企業が生産から物流、販売にわたる供給網の見直しを迫られている。新型コロナウイルス禍や半導体不足といった要因によっても混乱し、サプライチェーンをどう再構築していくかが、企業の調達部門のみならず経営全体の重要テーマとなった。

p. 026

🔶新型コロナウイルスの世界的な蔓延は人々の生活に悪影響を及ぼしましたが、それだけでなく社会や企業文化に大きな変革をもたらすトリガーともなりました。

ブルーヨンダーの強み

ブルーヨンダーは製造、物流、小売りと広い分野でのノウハウがあることに強みを持っており、さらにハードとの連携に商機を見いだす。パナソニックコネクトの原田秀昭上席副社長は「長年培ってきた画像認識に代表される我々の技術とかけ算して顧客への貢献度を高める」と意気込む。

p. 026

ソフトウェア ✕ ハードウェア → 顧客への貢献度を高める

樋口氏や原田氏が新入社員に声をかける言葉があるそうです。

在宅勤務が基本である上、周囲も新入りだからと手取り足取り丁寧に教えてくれるわけではない。樋口や原田が言う「フェイル・ファースト(恐れず失敗を)」の言葉が背中を押す。

p. 027

🔶Leap before you think.(考える前に飛べ)ということです。

失敗を恐れて、Think before you leap. (飛ぶ前に考えよ)ではいけないということです。失敗を容認する仕組みがあるから、やってみなさいと背中を押しています。

サントリーの創業者鳥井信治郎氏の「やってみなはれ。やらなわからしまへんで」という有名な言葉を思い出しました。私は関東人(神奈川県横浜市)ですので、関西弁はよく分かりませんが、心意気は理解できます。

樋口氏がパナソニックグループに戻った経緯

樋口がパナソニックグループに戻ったのは、HDの現会長である津賀一宏から「会社を変えてほしい」と求めれたことがきっかけだった。樋口は戻る前から、3段階での改革を考えていた。

最初に社内文化や習慣を変える改革に着手し、本社の東京移転のほか、私服を解禁、社長室をなくしてオフィスで席を決めないフリーアドレス制を導入した。2つめはビジネスモデル改革。社内でモノ売りからソリューションシフトを推進した。そしてポートフォリオの入れ替えだ。ブルーヨンダーの買収はこれに当たる。

だがもちろん、改革は終わらない。準備を進めているのはブルーヨンダーの上場だ。

p. 027

ブルーヨンダー上場の意味

現在ブルーヨンダーで働いているテック人材が他社へと流れてしまえば、買収した意味がなくなってしまう。上場で知名度を向上させるなどして、同社で働き続ける魅力を高めていくというわけだ。

楠見はコネクトに対し「起爆剤となってグループ全体に変化を及ぼしてほしい」と期待する。HDが海外を軸にして成長しようとする今、樋口にとってコネクト改革の意味が重みを増す。

p. 027

次回は

PART 5 道しるべか呪縛か 経営の神様、幸之助と終わらぬ対話

編集長インタビュー 楠見雄規社長兼グループCEO 手を打たねばいずれ滅ぶ

をお伝えします。

🔷編集後記

パナソニックの改革は緒についたばかりです。

これからも紆余曲折があるでしょうが、生き残り、勝ち残るための勝負はこれからです。

しかし、残された時間はそう多くはありません。

伝統のある日本の企業ですから、大改革を断行し、再度成長曲線を描き、復活してもらいたいと願っています。

クリエイターのページ

日経ビジネスの特集記事(バックナンバー)

日経ビジネスの特集記事

日経ビジネスのインタビュー(バックナンバー)

いいなと思ったら応援しよう!