イケアの執念 超サステナブル経営の内側 2022.12.19 3/3

【『日経ビジネス』の特集記事 】 No.48

✅はじめに

⭐『日経ビジネス』の特集記事から、私が特に関心を持った個所や重要と考えた個所を抜粋しました。

⭐ Ameba(アメブロ)に投稿していた記事は再編集し、加筆修正し、新たな情報を加味し、再投稿した記事は他の「バックナンバー」というマガジンにまとめています。

⭐原則として特集記事を3回に分けて投稿します。

「私にとって、noteは大切なアーカイブ(記録保管場所)です。人生の一部と言い換えても良いもの」です。

(プロフィールから)

日経ビジネス電子版セット(雑誌+電子版)を「らくらく購読コース」で、2022年9月12日号から定期購読を開始しました。

日経ビジネスの特集記事 48

イケアの執念 超サステナブル経営の内側 2022.12.19 3/3

<このページでは、『日経ビジネス』の特集記事の概要紹介と、管理人のコメントを掲載しています>

『イケアはなぜ「理念」で業績を伸ばせるのか』(立野井 一恵 PHPビジネス選書 2014年4月1日 第1版第1刷発行)という本が手元にあります。

時々参照します。

PART 3 日本で女性管理職50% 異動・昇格は公募制 キャリア形成、個に主導権

イケアは早くから平等性や多様性に取り組み、「全階級で『男女比1:1』を目標に掲げ、日本でも女性管理職50%を達成した」(p.024)企業です。

復帰時は原則として休み前のポジションが用意

イケアでは、産休や育休がキャリア形成の妨げになってはならないという考えから、復帰時は原則として休み前のポジションが用意される。

イケアの人事制度で特長的なことは、異動・昇格が公募制ということです。

社内公募制度「オープン・イケア」

一般的な日本企業では、自ら降格を名乗り出ることも、すぐさま管理職に戻ることも決して簡単ではないだろう。イケアで柔軟な人材配置が可能なのは、社内公募制度「オープン・イケア」が機能しているためだ。

もう少し具体的に知りたいですね。

すべての階級・役職で男女比を1:1に

世界中の空いているポジションに誰でも立候補でき、国や部署、階級をまたいだ異動を可能にする制度。

(中略)

イケアは人材の活用について、平等性と多様性、そしてインクルージョン(包括性)を強く意識している。イケアが目指すのは、従業員から役員、監査委員会まですべての階級・役職で男女比を1:1にすることだ。

日本企業では、なかなかここまで踏み込んだ制度は成立しにくいですし、形だけできてもその制度の運用面で十分に機能しないでしょう。

トップが自ら全力で取り組む姿勢を示し、その熱量が全社に伝わり、皆で必ず達成していこうという雰囲気を作り出せないと難しいと思います。

それは決して大企業に限らない話です。

人間は高い地位や権力を手に入れると、守りの姿勢になり、新しいことに挑戦したがらなくなります。なぜなら、チャレンジして失敗したら責任を取らなければいけないという意識が強く働くからです。

失敗しないためにはチャレンジしないことが一番ということになるからです。

しかし、そうした企業は衰退し、やがて社会からも顧みられない存在になるでしょう。

脱皮できない蛇は死ぬ

「脱皮できない蛇は死ぬ」という言葉があります。

Bing AIに「脱皮できない蛇は死ぬ」とはどういうことか質問したところ、次のような回答がありました。

質問

ニーチェは「脱皮できない蛇は死ぬ」という言葉を遺しているそうですが、どういう意味ですか?そして、その言葉を日々の生活の中で、どのように活かすべきでしょうか?

Bing AIの回答

ニーチェは「脱皮できない蛇は死ぬ。同様に、意見を変えることができない心は、心であることをやめる」という言葉を残しています1。

この言葉は、心が変化することができなければ、心であることをやめるという意味です。つまり、ニーチェは、心の最も基本的な性質は、その変化する能力であると考えていました。

この言葉を日々の生活に活かす方法としては、自分自身の意見や考え方に固執せず、常に新しい情報や視点に対してオープンであることが重要です。

自分自身の意見や考え方を柔軟に変化させることで、新しい発見や成長が得られるかもしれません。

私が求めていた回答でした。

✅経営幹部の女性比率は66%

イケア・ジャパンの女性管理職の割合等と日本企業の比較を見てみましょう。

イケア・ジャパンと日本全体の比較

22年9月末時点で、イケア・ジャパンの女性管理職の割合は50.3%。経営幹部では66.6%(22年12月時点)、従業員は65%と過半数を超えている(22年11月時点)。日本全体の女性管理職比率は平均9.4%(22年7月、帝国データバンク調べ)で、日本政府は大幅に上回る目標30%を掲げるが、そのはるか先を行く。

イケア・ジャパンと日本全体を比較すると、大きく乖離していますね。

「日本でも2014年に制度改革で『同一労働同一賃金』を徹底」(p.025)したことになっていますが、現実にはどうでしょうか?

まだまだ格差はあまり縮まっていないようです。

むしろ拡大しているかもしれません。

なぜなら男女格差以外に、正規雇用・非正規雇用という新たな格差が広まってきたからです。

制度と風土を同時に変える

イケア・ジャパンのペトラ・ファーレ社長兼最高サステナビリティー責任者(CSO)は、「話し合うだけでは十分ではない。制度も風土も同時に変えなくてはならない」と指摘する。

育休とキャリア

一般的に日本の企業において社員が育休取得に足踏みをしがちな理由の一つに、「休むとキャリアに影響する心配」があるだろう。イケアでは、「ジャングルジム型」のキャリアを推奨しており、昇格や降格を重視しない。

つまり、多様性も重視され、実際に運用されているということです。

ユニークな人事制度

一直線に上がるだけがキャリアではなく、ライフステージに合わせて下がることもできるし、違う分野に挑戦したければ平行移動もできる。公募制であるため人事からの辞令は原則なく、昇格や異動は本人に委ねられている。

これは一般的な日本企業では容易に真似できない制度でしょう。

形から入っても、画龍点晴を欠くことになるでしょう。

✅制度が成り立つ3つのカギ

制度が成り立つカギ 1つ目は「徹底したバリュー(価値観)の浸透」

この制度が成り立つカギは3つある。まずは、「徹底したバリュー(価値観)の浸透」だ。世界共通で掲げている8つのバリューには、「連帯感」「コスト意識」「刷新して改善する」などがあり、考課や面談、採用時など、すべてのベースになっている。

8つのバリューとは

1 連 帯 感

2 環境と社会への配慮

3 コスト意識

4 シンプルさ

5 刷新して改善する

6 意味のある違うやり方

7 責任を与える、引き受ける

8 手本となる行動でリードする

イケアの執念 超サステナブル経営の内側 2022.12.19 p.026

制度が成り立つカギ 2つ目は「コミュニケーション」

2つ目は「コミュニケーション」。イケアでは年度初めに1年以内、3年以内、3年以上先に達成したいことを上司と話し合う。部署異動の希望があれば、必要な知識を身につけるためのオンライン講座を選定するなど事前準備ができるし、ポジションに空きが出たときに連携しやすくなる。企業としても、いつどのような異動の可能性があるかを把握することができるため、急な希望で焦る事態を防ぐこともできる。

制度が成り立つカギ 3つ目は「可視化」

最後のカギは「可視化」だ。社内公募制度では、新しい部署でいきなり管理職に就くこともできる。その場合、他店舗の同じポジションの人の仕事ぶりを見学させてもらうなどして、仕事を覚えるのだが、自信が持てず応募をためらう人もいるだろう。

不安緩和に有効なのが、従業員の成熟度の可視化だ。成熟度は、学習期間の「アスピラント」、自立して仕事ができる「イン・ザ・ロール」、周りのサポートもできる「シニア」の3レベルに分かれる。

イケアの執念 超サステナブル経営の内側 2022.12.19 p.026

こうした優れた制度があっても、自信が持てない人たちも当然いることでしょう。そうした人たちに対して、イケアはどのような対応をしているのでしょうか。

挑戦のスピードを上げること、自分で考え、チャレンジする行動力

いくら制度を整えても、自信が持てずに昇格や異動を見送る人はいる。イケア・ジャパンの課題は、挑戦のスピードを上げることだ。朝山氏は「日本人は100%を求める傾向があるが、50%で挑戦してもいいともっと広めないといけない」と話す。

もちろん、自由があることは個人の責任が重いことでもある。自分で考え、チャレンジする行動力が求められる。

ここまでで気になったのは、社員の採用はどのような基準で行われているかです。

『イケアはなぜ「理念」で業績を伸ばせるのか』立野井 一恵《たてのい かずえ》に次のような記述があります。

「イケアの場合、出身校や資格はそれほど重要ではありません。必要なスキルは入社後にいくらでもトレーニングできますし、そのシステムも用意しています。本人のモチベーションが高ければ、どんどんスキルアップしていくでしょう。

それよりも企業理念を理解し、共感できることがスタートライン。また、そういう人材が揃ってこそ、強い組織づくりができます」(採用担当マネージャー)

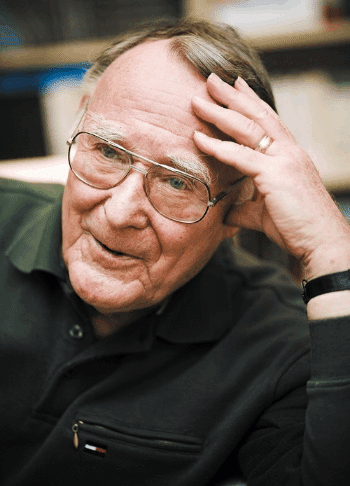

INTERVIEW ジェスパー・ブローディン[イケア運営会社CEO]

みんな熱くなっていい! 失敗したら、私と謝ろう

インタビューの記事を抜粋します。

イケアの執念 超サステナブル経営の内側 2022.12.19 p.028

PROFILE

ジェスパー・ブローディン[Jesper Brodin] 氏

イケアの運営会社、インカグループCEO。1968年スウェーデンのイエーテボリ生まれ。チャルマース工科大で産業エンジニアリングの修士号取得。95年にイケアに入社し、パキスタンの購買マネジャー。99~2002年に創業者イングヴァル・カンプラード氏のアシスタントを務める。08年から中国の地域マネジャーに就き、11年からサプライチェーンのマネジャーに。13年からイケア・オブ・スウェーデン社長。17年9月から現職。趣味はギター演奏。

消費行動の変化も含めたデジタル革命や世界の政治的動向もありますが、一番大きなテーマは気候変動です。気候変動と消費活動の組み合わせは脅威であり機会でもあります。我々は、何もしないことがリスクになることをかなり早く気付きました。

私たちは早くから再生可能エネルギーの必要性を理解し、既に風力発電と太陽光発電に30億ユーロ(約4350億円)以上を投じてきました。最終的には計65億ユーロを投資する予定です。

中古品の販売が増えると、新製品の販売に影響が及びませんか。

重要な2つのことをお伝えします。1つは、恐れようが恐れまいが、それは起きつつあるということです。

(中略)

2つ目は、消費をやめることは起こらないということです。

私たちにとって大切なのは迅速さです。必要でないものを一時停止したり廃止したりする大規模な整理をすることにしました。

企業風土は影響力が大きく、悪い風土は変えるのがとても難しい。創業者のイングヴァル・カンプラードは、企業の方針や義務はいろいろあっても、イケアにあるのは1つのルールだけだ、とよく言っていました。それが、「過ちを犯さなければいけない」です。

⭐イケアにあるのは1つのルールだけ。「過ちを犯さなければいけない」

は書き間違いでも、読み間違いでもありません。

私は自分のチーム全員に「もし何かにトライして失敗しても、私が許可したこと。2人で謝りにいこう」と伝えています。

⭐挑戦し失敗したとしても、挑戦したことが高く評価される企業文化があるということです。

多くの場合、失敗した場合のブランドや金銭的なリスクは低いでしょう。真のリスクは挑戦しないことです。

⭐挑戦を奨励する企業文化

PART 4 創業者カンプラード氏の理念 貧しさが生んだ挑戦魂 サステナブルの民主化へ

ある研究所の話からスタートします。

デンマークにある知る人ぞ知る研究所

デンマークの首都コペンハーゲン。おしゃれなカフェやレストランが集まるエリアに、クリエーターたちが集う謎めいた施設がある。

その名も「スペース10」。先端技術やイノベーションに関心がある人たちの間では、知る人ぞ知る研究所だ。イケアが2015年に設立し、未来のサステナブルな生活について、様々なアイデアを提案している。

イケアの執念 超サステナブル経営の内側 2022.12.19 p.032

⭐構造だけでなく、色彩も実にシンプルな建物ですね。

外部の企業と共同研究することも多く、米アップルやトヨタ自動車などそうそうたる企業と協業している。トヨタとは自動運転車を有効活用するというアイデアを研究。同社は物流や移動など多目的に使える電気自動車(EV)のコンセプト車「eパレット」を発表した。

この研究所の秘密は地下と2階にあるそうです。

なぜ世界中の企業がここに集まるのか。イケアの独創性もさることながら、決して机上の空論で終わらない、現実的な未来の姿を見せているからだ。

その秘密が地下と2階にある。地下には実用的な工作機械が常備され、アイデアを具体的な形に落とし込めるようにしている。2階のキッチンでは様々な料理を試作してきた。

イケアの強みは、スペース10のアイデアをビジネスとして成立させる力だ。普通の企業ならプラントボールのアイデアをラボレベルの研究にとどめてしまうかもしれない。だが、イケアは世界中のサプライチェーンをフル活用して、低価格で採算の取れる商品に仕上げる。

⭐イケアの強みはアイデアにとどまらず、ビジネスとして成立させてきたことです。

2018年に他界した

イケアの執念 超サステナブル経営の内側 2022.12.19 p.035

カンプラード氏が農家の息子として生まれた頃は、スウェーデンの中でも特に貧しい地域だった。石が多いため作物を育てるのに苦労が絶えなかった。カンプラード氏の生まれた病院は今では移転後で使われていないとはいえ、装飾が少なく極めて簡素な建物だ。

この「貧しさ」こそ、サステナビリティー追求の原点となっている。

飛行機利用はエコノミークラスに乗り続けていたといわれている。それは原点を守る自戒だったのかもしれない。今でもその理念が引き継がれ、イケアの社員が飛行機を利用する際は、エコノミークラスでなければならない。CEOや幹部も例外ではない。

⭐規律・自律が徹底しているのです。

イケアの創業者、イングヴァル・カンプラード氏が残した言葉だ

イケアの執念 超サステナブル経営の内側 2022.12.19 p.033

ユニクロやGUを運営するファーストリテイリングの柳井正・会長兼社長の言葉

イケア博物館にはカンプラード氏の「寝ているときだけは、誰も失敗しない」という言葉と共に、失敗した製品を展示している。かつて創業者のアシスタントを務めたブローディンCEOは、社員に失敗を犯すことの重要性を伝え続けている。

こうした経営について、「イケアは全部参考になる」と話すのは、ファーストリテイリングの柳井正・会長兼社長だ。

「イケアはライフスタイルを作るために道具を売っている。これは僕と同じ考えであることに気付いて、それ以来参考にしている。創業者にお会いしていたら、たぶん話が合ったと思う」

イケアの執念 超サステナブル経営の内側 2022.12.19 p.034

カンプラード氏は「ごく一部の限られた富裕層」のための家具ではなく、大衆のために低価格の家具を提供することにこだわり、「家具の民主化」を掲げた。

(中略)

脱炭素の推進や人的資本の活用も、ステークホルダーに監視され「仕方なくやる」だけでは、社員や消費者から支持されず、それこそ持続可能ではない。

売上高やシェアなどの「業界ナンバーワン」は達成すれば終わりが訪れるが、地球上に課題がある限りサステナビリティーの追求には終わりがない。その格好のチャンスにおいて、後追いではもったいない。挑戦のフィールドは、世界に果てしなく広がっている。

最後にイケアの基本理念と理念を実現する9ヵ条をお伝えします。

これらにすべてが凝縮されていると確信しています。

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。

🔷編集後記

創業者カンプラード氏の理念(「より快適な毎日を、より多くの方々に」『イケアはなぜ「理念」で業績を伸ばせるのか』p.33)は今でも脈々と受け継がれています。

今回の特集は膨大なものになりました。量的に多いだけでなく、質的にも深いものであったと思っています。

日経ビジネスはビジネス週刊誌です。日経ビジネスを発行しているのは日経BP社です。日本経済新聞社の子会社です。

日経ビジネスは、日経BP社の記者が独自の取材を敢行し、記事にしています。親会社の日本経済新聞ではしがらみがあり、そこまで書けない事実でも取り上げることがしばしばいあります。

私論ですが、日経ビジネスは日本経済新聞をライバル視しているのではないかとさえ思っています。

もちろん、雑誌と新聞とでは、同一のテーマでも取り扱い方が異なるという点はあるかもしれません。

新聞と比べ、雑誌では一つのテーマを深掘りし、ページを割くことが出来るという点で優位性があると考えています。

⭐回想録

⭐マガジン (2023.04.09現在)

いいなと思ったら応援しよう!