記録ずくめの最強メーカー 黒霧島 5000日戦争 老舗蔵元の「反常識」経営 2014.11.10 3/3 2014-11-14 19:02:35

<このページでは、『日経ビジネス』の特集記事の概要紹介と、管理人のコメントを掲載しています>

記録ずくめの最強メーカー 黒霧島 5000日戦争 老舗蔵元の「反常識」経営 2014.11.10 3/3 2014-11-14 19:02:35

CONTENTS

PART 1 記録ずくめの全国制覇 こんな会社、見たことない

PART 2 完全ドキュメント 創業80年目の一念発起

「黒霧島」、全国制覇への5000日

第1章 1996年春 3代目、就任

第2章 1998年夏 黒霧島、誕生

第3章 2001年夏 決戦、福岡

第4章 2004年秋 生産革新

第5章 2006年夏 大型投資

第6章 2011年春そして首都圏へ

PART 3 クロキリ戦略を大企業のグローバル化に応用する

第3回は、

PART 2 完全ドキュメント 創業80年目の一念発起

「黒霧島」、全国制覇への5000日

第5章 2006年夏 大型投資

第6章 2011年春そして首都圏へ

PART 3 クロキリ戦略を大企業のグローバル化に応用する

を取り上げます。

今週の特集記事のテーマは

1998年の発売以来、「焼酎500年史」に例がない

快進撃を見せ、その結果、霧島酒造は2012年、

売上高で三和酒類を抜き日本一に躍り出た。

その成長力や収益力は名だたる大企業すら圧倒し、

今や同社は、1990年大後半以降のデフレ下で

最も事業拡大に成功した最強国内製造業の一社と

言っていい。

老舗蔵元の戦略には、業界の常識を否定し自社に

最適化した、多くの最新経営理論が盛り込まれていた

(『日経ビジネス』 2014.11.10 号 p. 026)

です。

今特集記事は「黒霧島」という焼酎の老舗蔵元、霧島酒造の経営戦略等にスポットを当てています。

「黒霧島」という同社を代表する焼酎の話が、多く出てきますが、決して酒類の話だけではありません。

そこは、『日経ビジネス』ですから、ビジネスの観点から分析し、霧島酒造の驚くべき経営の秘密を余すところなく描いています。

あなたは「黒霧島」をご存じですか? 飲んだことはありますか?

前口上はこれくらいにして本題をスタートしましょう!

PART 2 完全ドキュメント 創業80年目の一念発起「黒霧島」、全国制覇への5000日

このパートでは、3代目就任から霧島酒造が変貌した経緯からお伝えしていきます。

再来年で100周年を迎える同社が、創業者イズムを否定してまで改革に乗り出した経緯に着目して、ご覧ください。

一朝一夕では改革はできませんが、トップの高い志と、最後までやり抜く強い意思は、不可欠だったでしょう。

前回は、第2章 1998年夏 黒霧島、誕生から第4章 2004年秋 生産革新までご覧頂きました。

最終回は、PART2の残りの2章、第5章 2006年夏 大型投資と、

第6章 2011年春 そして首都圏へさらにPART 3 クロキリ戦略を大企業のグローバル化に応用するをお伝えします。

第5章 2006年夏 大型投資

霧島酒造の巧みな戦略が、次々に奏功します。

行き当たりばったりの戦略ではなく、熟慮の末にたどり着いた独自の戦略といえる、と思います。

需要に供給が追いつかないという「失敗経験」を通じて身につけた、ノウハウを磨き上げ、大型工場建設の英断をします。同じ轍は踏まないということです。

無謀とも言える大型投資でしたが、霧島酒造には追い風が吹いていました。

黒霧島の販売効果によって、霧島酒造の売上高が100億円を初めて突破したのは2001年3月期。その後も急成長が続き、2005年3月期に208億円へ倍増。

売上高経常利益率も14%と、高い収益力を持っていた。第3工場への投資は、そんな良い流れを断ち切りかねない。

工場の増設に必要な金額は100億円。

売上高200億円規模の会社が100億円の設備投資に耐えられるのか――。

最後にはこう結論を下した。

「霧島酒造の焼酎はまだまだ伸びるはずだ。行こう」。

5000日戦争

老舗蔵元の「反常識」経営

2014.11.10 p. 038

融資した金融機関は、霧島酒造をどう評価しているのでしょうか?

複数の金融機関がシンジケートを組み、融資した(協調融資)のですが、

霧島酒造は特定の金融機関に依存し過ぎることを避けた面もあります。

いずれにせよ、霧島酒造の業績好調が一時的なものではなく、今後もずっと成長が続く見込みがあったからこそ、金融機関は融資したのです。

この融資に加わった九州にある金融機関幹部は「霧島酒造は焼酎メーカーとして販売力が突出し、収益率が抜群に高い。財務基盤は全く心配ない」とのお墨付きを与える。

5000日戦争

老舗蔵元の「反常識」経営

2014.11.10 p. 039

金融機関としても、融資額を確実に回収できる、と確信したからこそです。

この企業規模としては過大な、大型投資は結果として、霧島酒造をさらに飛躍させることになりました。

結論から言えば、市場全体に陰りが見える中であえて決行した大型投資は結果として、霧島酒造にさらなる飛躍をもたらすことになった。

冷凍芋による生産革新や能力増強を追い風に、黒霧島だけは売れ続けた。自社製品の需要が伸びるという読みは的確だった。

5000日戦争

老舗蔵元の「反常識」経営

2014.11.10 p. 039

そして、遂に最強ライバルの背中が見れるところまで急迫したのです。

2007年3月期に売上高は300億円に迫り、かつてライバル視した「白波」の薩摩酒造を50億円以上も引き離し、売上高の差が2倍以内に初めて縮まった「いいちこ」の三和酒類が射程圏内に入った。

5000日戦争

老舗蔵元の「反常識」経営

2014.11.10 p. 039

『日経ビジネス』は、霧島酒造の投資戦略を、他業界の半導体メーカー、韓国サムスンに重ね合わせています。

大型投資は吉と出た。市場に不透明感が増す中で果敢に投資し、競合を引き離した投資スタイルは、日本の半導体メーカーを駆逐した韓国サムスン電子と似通う。

5000日戦争

老舗蔵元の「反常識」経営

2014.11.10 p. 039

同業他社を引き離す絶好の機会を逃さず、果敢に打って出たことが現在の地位の礎を作ったと言えます。

『日経ビジネス』取材班は、「全国制覇を支えた戦術」として6つ挙げています。

1つ目は、「弱者の戦略」で一点突破で、

2つ目は、トレードオフ・マトリックス

でした。

3つ目は、インパクト重視フリー戦略で、

4つ目は、価値逓増型サプライチェーン

でした。

そして、5つ目は、市場創造型逆張り投資

です。

「霧島酒造の経営者には、既存市場とは違うブルーオーシャンの新市場が見えていたのだろう。顧客を自ら作りつつあるという絶対的な自信があったからこそ、生産拡大のための投資に踏み切れたに違いない」。

MPSコンサルティングの鈴木博毅社長は、霧島酒造が決断できた背景をこう読み解いている。

5000日戦争

老舗蔵元の「反常識」経営

2014.11.10 p. 039

全国制覇を支えた戦術 5――設備投資

市場創造型逆張り投資

設備投資は、過去の経験則に従って決断すると、往々にして失敗する。競合が投資に踏み切るタイミングと重なる結果、市場が一気に供給過剰に陥ってしまうからだ。その意味では、逆張りで、自分で市場を創造できると判断したタイミングの投資こそ、最も成功の確率が高いとも言える。ところが、頭の中でそう分かっていても、逆張り投資を実践することは難しい。

5000日戦争

老舗蔵元の「反常識」経営

2014.11.10 p. 039

第6章 2011年春 そして首都圏へ

これまで見てきたように、霧島酒造は中規模都市で地歩を固め、実りの多い首都圏への進出を最後までとっておきました。

もちろん、それまで長い歳月をかけて、基礎固めをしていたのです。

実に30年以上にわたって……。

東京支店の開設は1983年。だがまるで売れなかった。86年に赴任した営業総括常務の坂口和幸は「芋焼酎は臭いというイメージが先行し、デパートや物産展で試飲してもらうことすら大変だった」と話す。

5000日戦争

老舗蔵元の「反常識」経営

2014.11.10 p. 040

長い忍従の末に待っていたのは、念願の大都市圏制覇でした。

いきなり本丸を攻めるのではなく、外堀から埋めていったのです。

「美味しいところは、最後に残しておいた」「美味しい果実を手に入れた」のです。

深謀遠慮と言えます。

長い時間をかけて実現した首都圏市場の開拓。だが、それだけ時間をかけたからこそ、東京攻略に成功したとも言える。

というのも、霧島酒造は、最初から、販管費がかさむ大都市を最後まで避け、周辺の中規模都市を少しずつ攻略する方針を掲げていたからだ。

5000日戦争

老舗蔵元の「反常識」経営

2014.11.10 p. 040

●霧島酒造の全国制覇の軌跡

2012年には念願の焼酎業界トップの座に就きます。

2012年、霧島酒造は三和酒類の売上高を追い抜き、念願の焼酎業界のトップの座に就いた。

黒霧島発売から、およそ5000日。

5000日戦争

老舗蔵元の「反常識」経営

2014.11.10 p. 040

弟で企画力豊かな専務の拓三。

2人が霧島酒造を変革した

(写真=2点:浦川 祐史)

長年のライバルだった三和酒類と薩摩酒造は今、どんな思いなのでしょう?

三和酒類の製造担当者は「危機感は強い。次の一手が必要」と厳しい表情を見せる。

長い間、「いいちこ」に頼る一本足の商法が限界を露呈した。薩摩酒造のベテラン社員も「経営者は消費者ニーズに合う商品を作れと言いながら、具体的な市場調査は進まず、売れるものができなかった。年々、風通しの悪い組織になった」と唇をかむ。

5000日戦争

老舗蔵元の「反常識」経営

2014.11.10 pp. 040-041

ライバルは、成功体験に依存し、「成功の復讐」に遭遇したのです。チャレンジ精神を忘れ、守りに入ったからです。

現状維持は、相対的に後退を意味します。霧島酒造は、常にチャレンジャーであり続けました。これからもその姿勢は変わらないでしょう。

現状のまま進めば、人口減少が明白な日本国内だけでは、今後、成長は期待できません。

次の一手は、当然海外です。

幸いなことに、日本文化は「クール(かっこいい)」と欧米で評価されています。

焼酎ではありませんが、サッカー元日本代表の中田英寿(ヒデ)さんは「日本酒」の良さを世界に広めようと、海外で活動しています。

FIFAワールドカップ・ブラジル大会でも、大会開催期間中、ブラジル国内で「日本酒」の広報活動をレストランで行いました。

ご存じの方も多いと思います。

「日本酒」は欧州で人気があります。

中田さんの「日本酒」の知名度を挙げる活動も、日本文化を世界へ広めようという趣旨の一環です。

『日経ビジネス』取材班は、「全国制覇を支えた戦術」として6つ挙げています。

これまで

●「弱者の戦略」で一点突破

●トレードオフ・マトリックス

●インパクト重視フリー戦略

●価値逓増型サプライチェーン

●市場創造型逆張り投資

の5つをご紹介してきました。

残る1つは、

●横展開式ドミナント戦略

です。

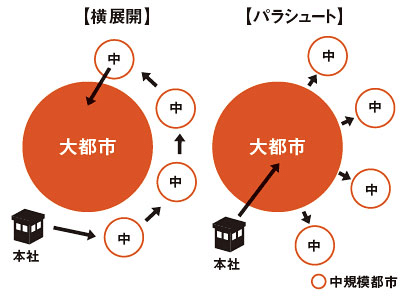

黒霧島の場合、博多を攻略した後、同サイズの市場である広島と仙台を攻め、首都圏や関西などの大消費地を後回しにした。

K.I.T.虎ノ門大学院の三谷(宏治)教授は「1つのドミナントを成功させたら同等の市場を攻めるのは横展開。一方、地方から一足飛びに大消費地に攻めこむのはパラシュート型と区別できる」と言う。

最もうまみがありそうに見える東京攻略を後回しにする。その選択もまた、黒霧島の全国制覇を支えた重要な要素と言えそうだ。

5000日戦争

老舗蔵元の「反常識」経営

2014.11.10 p. 041

ドミナントとは「支配的な」「優勢な」「優位に立つ」という意味。主に小売業がチェーン展開する際に、戦略地域を特定し、そのエリア内に店舗を集中して出店することで経営効率を高める戦略だ。ブレインゲイトの酒井社長は「黒霧島の全国展開もドミナント戦略が当てはまる」と語る。

5000日戦争

老舗蔵元の「反常識」経営

2014.11.10 p. 041

PART 3 クロキリ戦略を大企業のグローバル化に応用する

最終のこのパートでは、霧島酒造の戦略、「クロキリ戦略」は一企業だけに通用することではなく、大企業のグローバル化にも応用できる、と『日経ビジネス』取材班は考えました。

このパートは、最も『日経ビジネス』らしい視点だ、と私は思います。

その概要をお伝えします。

黒霧島は、徹底的にマーケットインの発想で作られた商品だ。霧島酒造は、「芋の風味が苦手」という市場の声に耳を傾けた結果、「芋臭くない芋焼酎」の開発に邁進した。必要とあれば自社のコア技術すらも捨てる顧客視点。それがあったからこそ黒霧島は、全国的に流通したと言える。

自社のコア技術にこだわり、プロダクトアウトの発想の下、国内市場で売れているものを多少改良して展開するという方法を続けている企業もある。

5000日戦争

老舗蔵元の「反常識」経営

2014.11.10 p. 042

マーケットインとは顧客志向の発想で、プロダクトアウトはメーカー志向の発想です。

前者は顧客の求めるものを作り、販売するという、消費者・生活者側の論理であり、後者は自分たちが作りたいもの・売りたいものを提供するという、

提供者側の論理です。

霧島酒造の地元は宮崎県都城市です。

九州には麦焼酎や米焼酎に根強い人気がある、蔵元がありました。

私は、残念ながら、アルコール類の知識も経験も乏しいため、充分に説明できませんが、麦焼酎、米焼酎、芋焼酎それぞれが好きな人たちがいる地域は、「異文化圏」と言っても良いのではないでしょうか。言葉が違うという意味です。

霧島酒造は「異文化圏」に打って出たのです。

そこは「アウェー」です。「アウェー」で勝負するには、自社製品の魅力を理解してもらわなければなりません。

伝え方が大切ですし、試飲という地道なキャンペーン活動も欠かせないでしょう。また、販売店へのこまめな訪問活動も大切でしょう。

さらに、「五感に訴えかける商品開発が大事」になることは、言うまでもありません。

こうした重要なことがらは、そっくりそのまま海外のお客様へのアピールにも当てはまります。

言葉や文化の壁がある分、五感に訴えかける商品開発が大事になる。

さらに、クロキリ戦略は、異文化エリアでは商品の魅力の使え方がより重要になることも改めて示している。

5000日戦争

老舗蔵元の「反常識」経営

2014.11.10 p. 043

霧島酒造は「黒霧島」だけでなく、「霧島」を強調する商品展開をしています。

霧島酒造は、黒霧島がヒットした後は、「赤霧島」「茜霧島」「金霧島」とシリーズ製品を展開。消費者に「芋焼酎=霧島」というイメージを植え付けた。

「これは、ブランドエクステンションと呼ばれる手法。独BMWが、BMWというブランド名を軸に、車種によって3、5、7シリーズなどと拡張しているのが典型例で、新市場に製品を投入する際、より早い時間でブランドを浸透させる効果がある」(ブレインゲイトの酒井光雄社長)。

5000日戦争

老舗蔵元の「反常識」経営

2014.11.10 p. 043

霧島酒造の戦略を分析していくと、大企業のグローバル化に応用可能な点が多々あることに気づきます。

『日経ビジネス』は最後にこう語っています。

実績も土地勘もない宮崎県外の市場を次々に攻略し、全国制覇を達成した霧島酒造。その戦略に、大企業が見習うべき点は決して少なくない。

5000日戦争

老舗蔵元の「反常識」経営

2014.11.10 p. 043

3回にわたり「黒霧島」の老舗蔵元、霧島酒造の歴史とクロキリ戦略についてお伝えしてきました。知らないことが多く、大変勉強になりました。

今後、「黒霧島」をはじめ、焼酎を飲むかどうかは決めていませんが、今特集記事を読んで、商品開発の裏には「ドラマ」がある、とつくづく実感しました。久しぶりに、少し、気持ちよく酔った気分です。

少し気負いすぎた点は、ご容赦ください!

(焼酎の話で酔ったから?)

長文であるのにもかかわらず、最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました。

最初からお読みいただく場合には下記のページをご覧ください。

🔷編集後記

この特集記事(元記事)が公開されたのは、10年前のことで、アメブロでも10年前(2014-11-14 19:02:35)のことでした。

大幅に加筆修正しました。

この記事を読むまで、黒霧島についての知識は皆無でした。

しかも名称から先入観で地酒かと思いました。まさか焼酎だったとは!

黒霧島に次いで赤霧島も発売しています。黒の次は赤。そしてさらになんと白霧島まであるとは。

私は下戸なので黒霧島も赤霧島も飲んだことがありません。もちろん白霧島も。

若いころは上司に連れられて飲み屋に行き、ビールの他に下町のナポレオン「いいちこ」を飲んだ記憶があります。レモン割りやウーロン茶割りであれば悪酔いはしなかったようです。

『黒霧島』が全国に知れ渡るまでには、緻密な戦略と行動が欠かせませんでした。

「着眼大局、着手小局」という言葉があります。

霧島酒造の経営者たちは、この「着眼大局、着手小局」を実践し、現在の地位を築いた、と私は考えています。

孔子の弟子、荀子が「着眼大局、着手小局」という言葉を残しています。

眼のつけどころは大局でおこない、実践は小さなことを積み重ねることによって為されていくという教えです。

そこで、まずは高いところから自分のやっていることを眺めてみましょう。低い所では全体が見えないし、見なくてもいいものまで見てしまいます。結果はハッキリ見えるので高い所から見ればいいのです。そして、どのレベルに最終結果を求めるのかを高所から考え直してみましょう。結果は大局的に、原因の実践は小さなことの積み重ねなのです。

株式会社新経営サービス

霧島酒造については公式ウェブサイトをご覧ください。

この公式ウェブサイトの中に、『おいしさの秘訣は100%へのこだわり』というウェブページがあります。こちらをご覧ください。

4つのこだわりについて解説しています。

『製造工程 本格焼酎ができるまで』にご興味のある方は、下記のウェブページをご覧ください。

7つの工程があるそうです。

工程1 芋の選別

工程2 製麹・一次仕込み

工程3 芋蒸し・二次仕込み

工程4 蒸留

工程5 貯蔵・熟成

工程6 ブレンド

工程7 瓶・パック詰め

『データで見る霧島酒造』というウェブページには興味深い数字が掲載されています。

とても楽しめました。

(8,040 文字)

クリエイターのページ

日経ビジネスの特集記事(バックナンバー)

日経ビジネスの特集記事

日経ビジネスのインタビュー(バックナンバー)

いいなと思ったら応援しよう!