号砲! 3D生産競争 クルマもスマホも印刷できる 2014.09.01 2/2 2014-09-06 19:04:36

<このページでは、『日経ビジネス』の特集記事の概要紹介と、管理人のコメントを掲載しています>

号砲! 3D生産競争 クルマもスマホも印刷できる 2014.09.01 2/2 2014-09-06 19:04:36

CONTENTS

PART 1 米国発、「印刷」革命

PART 2 モノ作りの常識を変える3つの「P」

PART 3 全てに好機と危機

COLUMN 理解を深めるポイント

第2回は、

PART 2 モノ作りの常識を変える3つの「P」

PART 3 全てに好機と危機

COLUMN 理解を深めるポイント

を取り上げます。

今週の特集記事のテーマは

一人ひとりに最適化した商品を、外部の知恵を

取り込んで作る。

独り善がりのモノ作りが通用する時代は終わった。

それは開発や生産の現場のみならず、物流や

販売にも革命を起こす。

3D生産革命にどう向き合うかで、ニッポンの未来

が変わる

です。

前回同様、下の画像をご覧ください。

3Dプリンターが「フィギュアか試作品」を作製する装置から、「実物の部品」を作製する機械へ進化していることが、分かると思います。

ダイハツの「コペン」という軽自動車の外装パーツを作製できるということです。

きた車体のデザインや製造を第三者に解放した。

樹脂製の外装パーツは、個人や外部企業が3Dプリンター

でも作製できる(写真=パーツ5点:陶山 勉)

号砲! 3D生産競争 クルマもスマホも印刷できる 2014.09.01

PART 2 モノ作りの常識を変える3つの「P」

『日経ビジネス』は「モノ作りの常識を変える3つの『P』」をキーワードとして取り上げています。

Preference(個性に寄り添う)

Performance(性能の限界を突破する)

Personalization(究極の個別化)

順に見ていきましょう!

Preference(個性に寄り添う)

1つ目の「P」は、Preference(消費者の嗜好)です。

このキーワードの根底にあるのは、「個客」です。「個客」であって「顧客」ではありません。

高度成長期から続いた大量生産、大量消費時代から、個人は他人と同じものでは満足できない時代へ入りました。個性を表現したくなったのです。

ダイハツ工業が6月に発売下軽スポーツ車「コペン」は、大胆な“オープン化”の発想で開発された。これまで自社で囲い込んできた車体の外装デザインやその製造を、外部の企業や個人などの第三者に委ねようというのだ。

1台1台のコペンを、所有者の嗜好(Preference)に合わせたオリジナル品に変貌させる。それが、クルマ作りの外部解散に踏み切るダイハツの狙いだ。

2014.09.01 p. 032

開発を担当したダイハツの藤下修チーフエンジニアはこう語っています。

「これまでのクルマは、完成した製品を買って終わりだった。コペンは、買った後にユーザーの想像が無限大に広がる」。

2014.09.01 p. 032

安全性は確保できるだろうか、という疑問がわいてきます。軽自動車は普通車と比べ、ボディの構造や材質の点で、劣るからです。

その点が気になったのです。

軽自動車と普通車は価格差があるので、当然のことですが。

フレームだけで乗客の安全を担保しているため、クルマの輪郭や色といった見た目を左右する外装パネルは、第三者が安全面の制約を気にせずに設計・製造することができる。実際、現在販売しているコペンの外装は、フレームに接続しているドア部分を除き、すべて樹脂製だ。

2014.09.01 p. 033

ダイハツは軽自動車メーカーとして、軽自動車市場を牽引してきました。

ところが、ホンダや日産自動車が参戦し、シェア争いは激化しています。

ダイハツは現状に危機感を抱いていました。

そこで、現状を打開する施策として、3Dプリンターを使い、「個客」の要望に応えることを実現したのです。藤下氏の言葉にその危機感が表れています。

藤下氏は、「個性的で顧客の感性に訴えるようなクルマ作りに転換しなければ、生き残れない」と危機感をあらわにする。自動車の外装は、最大の購買決定要因になっているからだ。

2014.09.01 p. 033

ダイハツが描く将来は、次の言葉が如実に物語っています。

「世界に1台しかない、自分だけのクルマ」という新しい価値を消費者に提供できる――。

ダイハツが描くのは、こんな壮大な構想だ。

2014.09.01 p. 034

こうした流れは、「付加価値を生み出す厳選自体が企業から個人の側へと移りつつある」ということを明白に表しています。

Performance(性能の限界を突破する)

2つ目の「P」は、Performance(性能)です。

3Dプリンターが試作品を作製する段階から、部品を作製する段階へ進み、部品性能が限界を超えることが求められるようになってきています。

3Dプリンターの特長をよく表す説明があります。

金型は金属の塊を工作機械で削って作る。3Dプリンターで作ると、細く複雑な構造をした金型の内部にも、冷却水を流す配管を自由自在に張り巡らせることができる。

これにより、高温に溶けた樹脂を流し込む射出成形型の際に、金型の冷えにくい部分をなくし成形プロセスをスムーズにできる。

金型という製品としての性能が大きく向上するのだ。

2014.09.01 p. 034

3Dプリンター活用の目的は、製品性能の限界を突破することです。

材料を少しずつ積み上げて造形する3Dプリンターなら、具現化できる形状の幅が圧倒的に広がる。

構造の自由度が増せば、製品の機能もおのずと向上する。加工技術に制約されてきた製品の性能(Performance)の限界を突破すること。これが、3Dプリンター活用の第2の柱だ。

2014.09.01 p. 035

3Dが普及すれば、中小企業にいる名工(匠)の存在理由が薄れてしまう

か、なくなってしまうのではないか、と気になるところです。

それどころか中小企業が減少してしまう可能性が、高まった気がします。

自動車大手では、日産が3Dプリンターを燃料性能改善に本格的に活用する準備を進めている。同社のターゲットは、エンジン部品を鋳造する際に、溶かした金属を流し込んで成型するための砂型を、3Dプリンターで作ることだ。

2014.09.01 p. 036

「日産は約15年前から独EOS製の3Dプリンターを導入し、試作用の砂型の製作に利用してきた」(p. 036)という実績があります。

砂型とは、金属器の鋳造に使用する砂で造形した鋳型のこと(砂型 コトバンク)。

今は、試作ではなく部品を作ることができるようになってきたのです。この差は極めて大きなことです。

その理由は、次の通りです。

「これ以上の性能アップは無理と信じてきたエンジン部品でも、砂型を3Dで作れば、改善の余地が生まれる」。日産のエキスパートリーダー、神戸洋史氏はこう期待する。

2014.09.01 p. 036

Personalization(究極の個別化)

3つ目の「P」はPersonalization(個別化)です。

「消費者の個性に合わせた最適なモノ作り」と「従来の加工技術では望めない複雑な構造の実現」という、2つの強みを実現できる分野はどこなのでしょうか?

それは、医療やヘルスケア、ウェアラブル機器といった業界だ。こうした産業では、一人ひとりの体格にフィットさせることで飛躍的に商品力を高める究極の個別化(Personalization)がカギを握る。

2014.09.01 p. 036

ただ、3Dプリンターに過剰な期待をかけることは危険です。使い方(ノウハウ)に習熟するには時間がかかります。

3Dプリンターは、単に装置を買ってくれば画期的な商品が出来上がる「魔法の箱」ではない。どんな素材を使い、どんな手順で造形すれば十分な品質が出るのかといったノウハウは、一朝一夕には蓄積できない。3次元計測や3Dデータを扱うソフトウェアなど、必要とされる技術の幅も広い。

2014.09.01 p. 037

PART 3 全てに好機と危機

3Dプリンターの影響力は、さらに広まっています。

モノ作りだけにとどまらず、様々な業種や職種にまで変化をもたらす、と『日経ビジネス』は見ています。

3Dプリンターは、開発や製造というものづくりの現場だけではなく、様々な業種や職種にまで変化をもたらす。メーカーと消費者との関係を一変させ、企業内部の業務プロセスにも変革を迫る。つまり、産業構造そのものを根本から変えるだけの潜在力を秘めている。

2014.09.01 p. 038

私は次のアフターサービス部門の変化に注目しています。「修理」からその場で「部品」を作製し、部品交換することができるからです。

さらに、部品の在庫が不要になる可能性があるからです。「個客」の要求に迅速に対応できるようになります。

アフターサービスも効率化できる。今は商品を販売した後も、故障に備えて何年も補修部品を保管し続けなければならない。だが、デジタルデータさえあればいつでもその場で作れるのなら、部品やそれを作るための金型を保管し続けなくても済むようになる。

2014.09.01 p. 039

3Dプリンターは、個人にも影響を及ぼし始めています。

3Dプリンターというモノ作りの道具を手にした個人は今や、自らの手で付加価値を作り出す力を持ち始めた。実際に、米シリコンバレーではハードウェア関連の起業が急増している。

2014.09.01 p. 041

3Dプリンターの普及がさらに進むと、ソフトウェアの重要性が高まります。PCなどのIT(情報技術)の世界で米国が支配する構図は、3Dプリンターの世界でも再現されるのでしょうか?

日本はまた米国の後塵を拝することになってしまうのでしょうか?

3Dプリンター振興協議会の早野誠治代表は次のように訴える。「より重要なのは新たなアプリケーション(用途)やビジネスモデルを作リ出せるかどうかだ」。

2014.09.01 p. 041

COLUMN 理解を深めるポイント

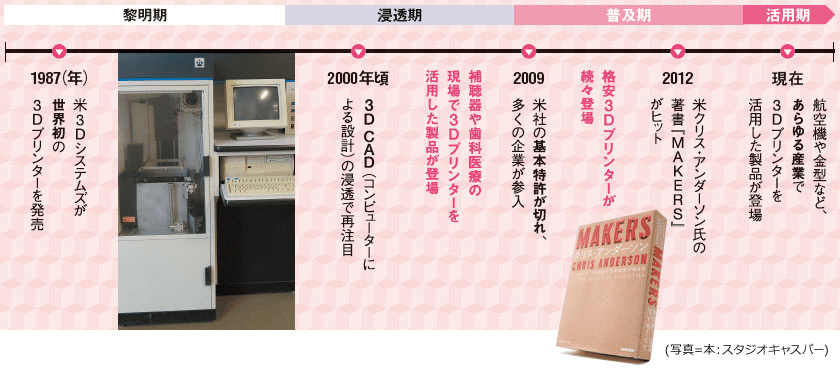

『日経ビジネス』は、3Dプリンターについて簡潔にまとめています。

1.3Dプリンターの価格は、用途に応じて数万~1億円超まで様々なタイプがあります。

2.30年近く前から存在していました。

3.材料はプラスチックだけでなく、金属や紙でも大丈夫で、液状や粉末にして積層します。

4.市場は、2020年にプリンターだけで1兆円、関連産業は10兆円超に達する見込みです。

5.課題があり、銃などの製造は規制が必要で、製造物責任も曖昧になる恐れがあります。

(pp. 042-043の記事を藤巻が書き直しました)

今から10数年前に読んだ本の中に、3つの「S」が書かれていました。

Simplification(単純化)

Standardization(標準化)

Specialization(専門化)

製造だけでなく、仕事のやり方を述べたものです。

まず、誰でもできるように単純化し、基準となるように標準化し、個別の分野で専門化する、というプロセスを経るというものでした。

これと同じことが、3Dプリンター(ハードウェアとソフトウェア)で一気に実現できる、と実感しました。

🔷編集後記

この特集記事(元記事)が公開されたのは、9年前のことで、アメブロでも9年前(2014-09-06 19:04:36)のことでした。

最近では、ChatGPTやAI、EVなどが話題になりますが、3Dプリンターについてはメディアで取り上げられることがめっきり少なくなりました。

言い方を変えれば、産業の現場では普及していて、もう当たり前な存在になっているということなのでしょうか?

個人で3Dプリンターを使っている人はどのくらいいるでしょうか?

私は使っていません。

3Dプリンターの市場動向と今後の見通しについて調べてみました。

3Dプリンターの市場動向および今後の見通しについて解説(レンテックインサイト編集部 2023.03.30)

3Dプリンターの世界出荷台数は2017年で27万台、2020年には36.4万台に達しています。

(中略)

樹脂3Dプリンター市場は主に2013年以降に形成されており、世界市場規模は2020年度の実績で680億円となりました。自動車や航空宇宙の分野では、試作品および最終製品の製作に活用されています。

(中略)

金属3Dプリンターの世界市場規模は2019年度の実績で1300億円に達しています。欧米が60%以上の割合を占めており、日本は10%未満です。金属加工で一般的な切削や鋳造では実現できない形状を造形でき、少量多品種生産が容易になります。また部品点数を削減したり、リードタイムの短縮できたりすることも、3Dプリンターで製造する利点です。特に自動車や航空宇宙分野における高単価部品、医療分野での人工関節の部品の製造に活用されています。

(中略)

産業用3Dプリンターの市場は2021年の21億米ドルから成長し、2026年には52億米ドルに達すると予想されています。その場合、年平均成長率は20.0%となります。樹脂向け、金属向けのどちらも市場規模が拡大すると期待されています。

(レンテックインサイト編集部 2023.03.30)

アディティブ・マニュファクチャリングとは?金属積層加工の特徴や製造方式について解説

アディティブ・マニュファクチャリング(以下AM)は、3Dモデルのデータを基に材料を積層して造形物を作る3Dプリント技術のことで、「付加製造」とも呼ばれています。

金属積層加工の特徴や製造方式について解説

(レンテックインサイト編集部 2023.06.29)

AMでは、従来の加工方法では実現できないような複雑な形状や細かい形状が製作できます。

(中略)

さらに不要な部分の素材を削って軽量化しつつ、剛性や強度を高めるといった工夫も可能です。

(中略)

3Dモデルに応じて加工ができ、形状に依らず同じ単価で生産できるため、多品種少量生産に向いています。

金属積層加工の特徴や製造方式について解説

(レンテックインサイト編集部 2023.06.29)

こんな記事が見つかりました。業務用3Dプリンター / AM技術の情報ポータル ShareLab 2022.12.08

「3Dプリンター なぜ普及しない?」業界団体に聞いてわかった5つの理由

3Dプリンターが普及しない理由1:日本企業の徹底的なカイゼン姿勢にこたえる存在がいない

3Dプリンターが普及しない理由2:高額な産業グレードの3Dプリンターに触れる機会がない

3Dプリンターが普及しない理由3:ビジネスでどう活用すればよいか学ぶ場がない

3Dプリンターが普及しない理由4:実績がないから取り組めないし、経験を積めない

3Dプリンターが普及しない理由5:部門で責任を取れる範囲を超えている

この記事に書かれていたことは、私が想定していたことと乖離していました。3Dプリンターというツールの性能云々ではなく、どのように取り扱えば良いのかという基本となる考え方が定まっていないと感じました。

もう一つは、日本のモノ作りは匠の手によって作られるものだ、という伝統的なものの考え方に囚われる傾向があり、その考え方が新たなツールの普及を阻害しているのかもしれないと感じました。

⭐一部加筆して再掲しました。

クリエイターのページ

日経ビジネスの特集記事(バックナンバー)

日経ビジネスの特集記事

日経ビジネスのインタビュー(バックナンバー)

いいなと思ったら応援しよう!