eコマース大乱戦 20兆円目前、市場争奪のゆくえ 2014.08.11,08.18 1/2 2014-08-18 22:00:55

<このページでは、『日経ビジネス』の特集記事の概要紹介と、管理人のコメントを掲載しています>

eコマース大乱戦 20兆円目前、市場争奪のゆくえ 2014.08.11,08.18 1/2 2014-08-18 22:00:55

CONTENTS

楽天 三木谷浩史・会長兼社長が語る寡占化の終焉

相次ぐ参入 拡大する市場

PART 1 スマホで攻める新勢力 「1人1台」時代の逆転シナリオ

PART 2 リアルの逆襲 もうショールーミングは怖くない

PART 3 すぐそこの近未来 成長市場に技術の追い風

第1回は、

楽天 三木谷浩史・会長兼社長が語る寡占化の終焉

相次ぐ参入 拡大する市場

PART 1 スマホで攻める新勢力 「1人1台」時代の逆転シナリオ

を取り上げます。

今週の特集記事のテーマは

「BtoC(企業対消費者)」「CtoC(消費者対消費者)」

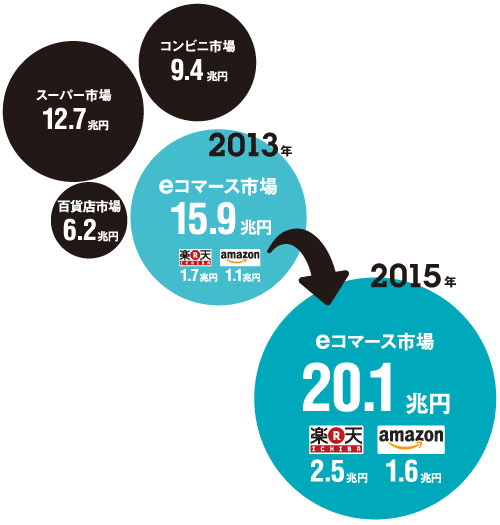

合わせると、国内EC市場は既に16兆円規模になったようだ。

うち、楽天・アマゾンによる流通総額は3兆円弱。

13兆円は2強以外が生んだ。

そして、わずか2年で市場は4兆円に膨らむ。

2015年、20兆円市場を巡る「大乱戦」この市場を制するのはどこなのか

です。

楽天 三木谷浩史・会長兼社長が語る

寡占化の終焉

いつも強気な印象がある、楽天の三木谷浩史会長兼社長は、今年4月、大阪、名古屋、福岡など全国9カ所で「タウンミーティング」を行いました。

タウンミーティングの最中、繰り返し現場に伝えたメッセージがあるそうです。

「営業成績と倫理で万が一迷うことがあれば、必ず倫理を優先してくれ」

この言葉の背景には、今年4月に、昨年開催された東北楽天ゴールデンイーグルスの優勝セールで、「18人の従業員が楽天市場の出店者に不当に販売価格をつり上げて割引率を高く見せる提案をしていたことを認め、謝罪した」(p. 027)ことがあるからです。

楽天独自の「KPI(重要業績評価指標)」と倫理のバランスが崩れる中で、

「三木谷社長は、事業規模の拡大より倫理を優先することを決断したわけだ」(p. 027)ということになります。

この決断は、下記のことを示しています。しばしば引用される、Winner takes all.(勝者総取り、一人勝ち)は、もはや不可能と判断したのです。

全体の市場が急拡大する中で、黎明期から日本のEC(電子商取引)市場の中心に居続けた企業が「寡占化の終焉」を宣言した。

それは、その他多くの企業に、膨大なビジネスチャンスが生まれることを意味する。

2014.08.11,08.18 p. 027

「EC市場に異変が起きている」、と『日経ビジネス』はリポートしています。

数多くの進行企業が生まれ、一気にEC市場になだれ込んできているのだ。

新興企業の一社は楽天市場に対しこう宣戦布告する。

「楽天は、百貨店がオンライン化されただけの古いモデルだ。あらゆる個人がいつでもどこでもスマートフォンで売買できる姿こそが新しいECの形で、楽天市場のモデルは既に時代にそぐわず、疲弊を来している」

2014.08.11,08.18 p. 027

コンビニ市場は日本フランチャイズチェーン協会、

スーパー市場は日本チェーンストア協会、

百貨店市場調査は日本百貨店協会。

2013年における楽天の数値は実績値。

そのほか2013年、2015年の楽天、アマゾンジャパンの数値は、

実績値と年次成長率などを基に日経ビジネスが推計した

eコマース大乱戦 20兆円目前、市場争奪のゆくえ

今までは、BtoB(企業対企業)とBtoC(企業対消費者)が大きな規模を誇っていました。

ちなみに、BtoBはBtoCよりも市場規模は大きいです。

来年以降はどうなっていくのでしょうか?

『日経ビジネス』はこのように推測しています。

2015年に20兆円規模に達すると言われる国内EC市場の拡大を担う「CtoC」「サービス系EC」「リアル店舗複合型EC」といった広大なフロン ティアの覇権は誰が握るのか。

その門戸は、すべての企業に開かれていると言っても過言ではない。

2014.08.11,08.18 p. 027

日本国内では楽天とアマゾンの2強

EC市場には、楽天と2強時代を築いてきた米アマゾン・ドット・コムという巨人もいる。だが、そのアマゾンでさえ覇権を維持できないほど、EC市場は膨張を続け、新たな潮流が生まれ続けている。

2014.08.11,08.18 p. 027

相次ぐ参入 拡大する市場

下の図表をざっとご覧ください。

この中で、見たことのある企業はいくつありますか。

恐らく、マスコミによく出てくる企業を除き、かなり多くの企業を見るのは初めてではないでしょうか。

見難いと思いますので、図表の下に書き出します。

私も知らない企業がたくさんありました。

とりわけ、「CtoC系」と「サービスEC系」の企業は、「LINE MALL」 と 「ぐるなび」を除き、初めて知りました。

2014.08.11,08.18

2014.08.11,08.18

2014.08.11,08.18

既存勢力(12)

楽天 楽天トラベル ケンコーコム amazon

Yahoo!ショッピング ヤフオク ZOZOTOWN

LOHACO 一休.com じゃらん :DeNAショッピング

ボンパレモール

リアル店舗系(13)

ビッグカメラ.COM ヤマダウェブコム www.yodobashi.com

イトーヨーカドー SEIYUドットコム イオンネットスーパー

サミットネットスーパー daiei 7net shopping

LAWSONネットショッピング ローソン フレッシュ

KARUWAZA ONLINE famima.com

サービスEC系(9)

airbnb UBER cyta jp Any+Times

bento.jp すぐつく OpenTable

ぐるなびレストラン予約 cena

CtoC系(5)

Fril mercari LINE MALL

BASE STORES JP

現時点ではこの程度でしょう。ですが、今後もこの市場に旨味を見出した企業の参入はあるでしょう。ただし、それらの企業を含めても、EC市場で勝ち残る企業は数社と思われます。

EC市場の中でも、ニッチな市場で存在感を示すことができる企業はある、と見ていますが。

淘汰と合従連衡を繰り返した末のことです。

しかも、1~2年で大勢が判明すると見ています。

今まで勝ち続けてきたからといって、今後も勝ち続ける保証はどこにもありません。

ルールが変更されて対応が遅れたり、成功にあぐらをかいていると、「成功の復讐」に遭い、しっぺ返しを食らうことにもなりかねません。

消費者の顕在的欲求にきちんと対応するばかりか、潜在的欲求を掘り起こしたサービスを提供できる企業が生き残り、その中の数社が勝ち残ることでしょう。

経済産業省によると2012年、国内EC市場は9兆5130億円という。だがこの数字は企業による「BtoC」のみで、CtoCは含まれない。

含めれば2013年度、その数値は一気に16兆円に膨らむ。そして来年、20兆円を超えていく。

p. 029

PART 1 スマホで攻める新勢力

「1人1台」時代の逆転シナリオ

コミュニケーション事業で国内で圧倒的なLINE。

:DeNAの守安功社長兼CEO(最高経営責任者)も「comm」で対抗したが、惨敗だった、と『日経ビジネス』の編集長インタビューで語って

います。

そのインタビュー内容の一部をご紹介しましょう。

絶対にヒットを出す

守安 功 (もりやす・いさお)氏

[ディー・エヌ・エー社長兼CEO (最高経営責任者)]

(従来の携帯電話が中心の)ブラウザーゲームから、スマートフォン(スマホ)向けのゲームアプリへの移行が遅れた、ということに尽きます。

理由は2つあります。

一つは、過去のブラウザーゲームをスマホのブラウザーゲームでも遊べるよう移植した時に、そこそこ使われ、課金売り上げもかなりあったこと。それなりに手応えがあったがゆえに判断が遅くなったという反省があります。

アプリへの移行が遅れたもう一つの理由は、社内リソースの転用が難しかったことです。ゲームアプリを作ろうと思っても、エンジニアの多くはブラウザーゲームには強いがアプリには不慣れということも多く、すぐに対応できませんでした。

絶対にヒットを出さなければいけない。会社的にはもう絶対です。

ゲーム事業は当社の柱だと思っています。一時に比べれば収益力は落ちているものの、まだ大きな利益を生んでいる。スマホを主軸としたビジネスでゲームに並ぶ規模の産業はありませんし、まだまだ有望な市場です。

しかも我々のノウハウもたまってきている。チャレンジすべきでしょう。

新規事業について重点的に取り組んでいるテーマが2つあります。

一つがスマホ上でプラットフォームになり得るようなサービス。もう一つは、近年大きなうねりが来ていると思っている、リアルの業界構造をガラリと変え得るようなサービスです。

重点領域を2つ設定しています。

一つが、我々がIP(知的財産権)事業と呼んでいる、いわゆる新しいコンテンツを生み出すプラットフォームです。

代表例が新作マンガをスマホで無料で読める「漫画ボックス」。

検討段階ですが、アニメのプラットフォームも始めたいと思っています。

コミュニケーションも重点領域に捉えています。ここはLINEが非常に強くて、我々は「comm」というアプリで戦って惨敗しました(笑)。

それでもコミュニケーションの領域は大きく、まだまだ戦う余地はある。

IPとコミュニケーション、この2つがなぜいいかというと、我々のゲーム事業と親和性が高く、シナジーの利く事業構造を作りやすいのです。

優良なコンテンツが出てくるとゲームでのマネタイズ(収益化)につながります。

「DeNAショッピング」をはじめとするEC事業は、それなりに利益が出ていて、“お荷物”の事業というわけではありません。ただ、何が問題かというと、一言で言えば、特徴がない。

物販も旅行も全体の規模では勝てないとしても、特徴を磨いて、特化したところにおいてはナンバーワンになりたいと思っています。

南場は「ビヨンド・ザ・グーグル」と言っていましたが、僕も負けず嫌いなので、世界で一流のインターネットの会社にしたいですね。

さて、そのLINEですが、現状を見てみましょう。

世界で4億8000万人、日本で5200万人が利用するメッセンジャーアプリを提供するLINE。

同社は2013年12月にスマートフォン向けECアプリ「LINE MALL(ラインモール)」を開始した。スマホに特化したECを目指したラインモールは、「ヤフオク!」のように個人でも企業でも気軽に出品できるCtoCの形態を取る。

だが、オークションサイトのように入札や落札といった煩雑な作業は不要。価格は出品者が決めたワンプライスだ。出品や販売手数料などの費用は無料。購入者にも表示価格以外に手数料や配送料が発生しない。

p. 030

LINEは出品者と購入者の間に立って、購入者がLINEへ代金を送金し、入金が確認できたら、出品者へ知らせ、出荷が確認できた時点で、代金を出品者へ送金します。

いわばASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)のような存在でした。配送は出品者が行っていました。

ところが、7月30日から変更が行われました。

通販会社のフェリシモと提携し、全国一律料金で配送できる「LINE配送」を開始。

出品者が配送手段にLINE配送を指定すると、取引が成立した時点で着払いで日本郵便の「ゆうパック」を使い、フェリシモの物流拠点「エスパスフェリシモ」に商品を送る。

ここで購入者の住所に宛先が張り替えられ、届ける仕組みだ。

p. 031

この仕組みが優れている点は、「個人間取引でトラブルになりがちな互いの住所情報を知られる問題もこの方式だと回避できる」(p. 031)ところにあります。

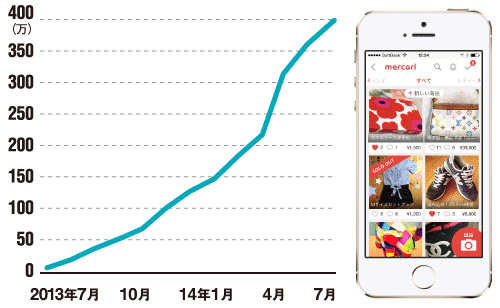

メルカリは、「フリマ(フリーマーケット)アプリ」(p. 031)と銘打つサービスを提供しています。

個人間取引のためのアプリです。

2013年7月にアプリを立ち上げ、1年で400万ダウンロードを突破したそうです。

ダウンロード数は右肩上がりに増加し、「近く米国版も登場する」

(p. 032)そうです。

eコマース大乱戦 20兆円目前、市場争奪のゆくえ 2014.08.11,08.18

eコマース大乱戦 20兆円目前、市場争奪のゆくえ 2014.08.11,08.18

UBERは、ハイヤー配車アプリとしてスタートしましたが、人に限定する必要はなく、「モノの輸送実験を繰り返し、物流網構築に意欲を示す」

(p. 033)ほどになってきたそうです。

7月18日。この日、世界38ヵ国144都市で、重さにして27.5トン、25万個のアイスクリームが販売された。販売した会社は1社だ。

だが、アイスクリームの販売業者ではない。普段はハイヤーを配車するアプリ「UBER(ウーバー)」を提供する米ウーバーだ。

pp. 032-033

最近1~2年でIT(情報技術)の世界で、大きな変化がありました。

世界的なスマホへの移行は、パソコンをベースとしていたあらゆるネットサービスを次々とひっくり返している。

LINEしかり、ゲームしかり。

ECも例外ではなく、多くの新興勢力を呼び寄せ、各所で新たなサービスが生まれている。旧来型のEC事業社が思いもつかないサービスが、一気に勢力図を塗り替える可能性は十分にある。

p. 033

これからも新たな事業を行なう企業が現れ、新サービスを提供することでしょう。

問題は、消費者目線で、使いやすく、安全性が保たれ、楽しいサービスを提供できるか否かでしょう。

提供する側の論理で、サービスを提供すれば、利用者からそっぽを向かれるのは必定です。

次回は、

PART 2 リアルの逆襲 もうショールーミングは怖くない

他をお伝えします。

🔷編集後記

この特集記事(元記事)が公開されたのは、9年前のことで、アメブロでも9年前(2014-08-18 22:00:55) のことでした。

この9年間で、eコマース業界は様変わりしました。

いや、正確に言えば、勝ち組は更に強くなり、生き残りをかけて戦っていた企業の中から負け組となり、脱落し姿を消した企業は少なくありません。

解散したり、吸収合併されたりして現在では私たちの目に触れることがなくなった企業があります。今後も熾烈な戦いが続く中で、勝ち残っていく企業はどこでしょうか?

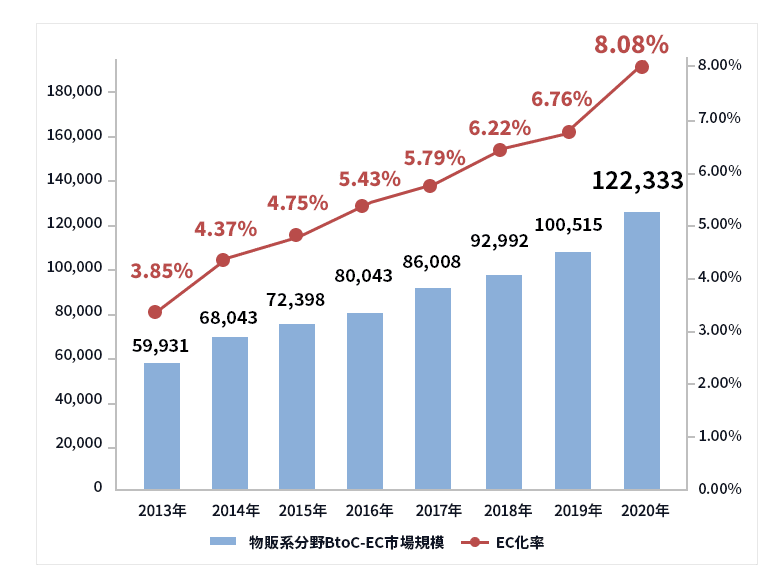

国内のEC市場規模の推移を見てみましょう。2020年までの推移を見ることができます(【2022年最新】ECサイト売上ランキング!国内・海外企業からECモールまで )。

EC化率:全商取引のうちEC市場で取引される割合を示す指標のこと

2014年以降も順調にEC市場の規模は拡大していることが解りますね。EC化率もEC市場の規模拡大に伴い、増大しています。

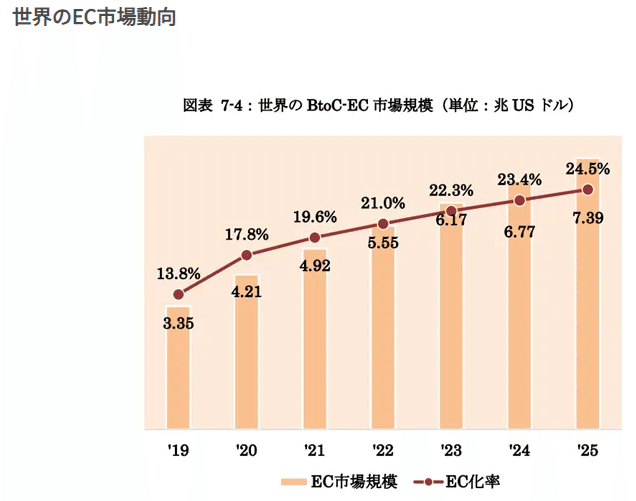

では。世界のEC市場の規模やEC化率はどうなっているでしょうか?

日本と世界を比較すると、EC化率は一桁違います。言い換えれば、日本にはまだ伸びしろがあるとも言えます。

最後に「国内ECモールの売上ランキングTOP5」をご紹介します(【2022年最新】ECサイト売上ランキング!国内・海外企業からECモールまで )。

楽天とアマゾンの2強に変動はありませんでした。

クリエイターのページ

日経ビジネスの特集記事(バックナンバー)

日経ビジネスの特集記事

日経ビジネスのインタビュー(バックナンバー)

いいなと思ったら応援しよう!