遺 言 日本の未来へ 2/3 2014.12.29

遺 言 日本の未来へ 2/3 2014.12.29

CONTENTS

第1章 未来の経営者へ

Column 終戦、その時

第2章 未来の創造者へ

Column 復興から熱狂へ

第3章 未来のリーダーへ

Column 停滞、そして開放へ

第4章 未来の日本人へ

今週の特集記事のテーマは

戦後70年――。2015年、私たち日本人は一つの節目を迎える。

日経ビジネスは2014年最後の特集に、戦後のリーダーたちの「遺言」を選んだ。

焼け野原から輝ける時代を築いた当事者には、若い世代にはない強靭な視座がある。

未来を拓くために受け継ぐべきものが、ここにある

(『日経ビジネス』 2014.12.29 号 p.024)

です。

『日経ビジネス』編集部は、2014年最後の特集で、各界で大きな業績を残した人たち34名を選出しました。

中には、一般にはあまり知られていない人物もいるかもしれません。私も、34名全員のプロフィールや業績を知っているわけではありません。

そこで、34名の中で、「私」が著作やメディアなどを通じて、認識している人たちを選び、その方たちが語った内容の一部をご紹介することにします。

尚、今号の特集は36ページ(24~59ページ)と、通常号の1.5倍のボリュームがあるためか、「編集長インタビュー」が掲載されていません。

(『日経ビジネス』 2014.12.29 号 表紙)

(『日経ビジネス』 2014.12.22 号 pp.024-025)

第1回は、

第1章 未来の経営者へ

を取り上げました。

第2回は、

Column 終戦、その時(アメブロには未投稿)

第2章 未来の創造者へ

Column 復興から熱狂へ(アメブロには未投稿)

を取り上げます。

最終回は、

第3章 未来のリーダーへ

Column 停滞、そして開放へ(アメブロには未投稿)

第4章 未来の日本人へ

をご紹介します。

全3回にわたって『日経ビジネス』の特集を2014年の年末から2015年の年始にかけてお伝えすることになります(2014年12月31日~

2015年1月2日)。

『日経ビジネス』編集部が選んだ、戦後のリーダーたちは、起業家、経営者、俳優、政治家、学者、作家、ファッションデザイナー、元国連職員、登山家、脚本家、高僧、侍従長、現役助産師、長崎被爆者語り部と多士済々です。

34名の方々全員の「遺言」をお伝えすることはできませんが、お名前(肩書)は全員ご紹介します。

さらに、今回は、各界の方々が語った「遺言」に個別にコメントすることはやめ、各章ごとに総括的に私の考えを語る、という形式にします。

また、各章の最初に、『日経ビジネス』編集部が選んだ戦後のリーダー全員のお名前と肩書を掲載します。

尚、日経ビジネスオンラインで、連載「遺言 日本の未来へ」が2015年1月5日からスタートし、インタビューの詳細を掲載していくそうです。ぜひご覧ください!

日経ビジネスオンラインのサイトは→

Column 終戦、その時(アメブロには未投稿)

Column 終戦、その時は、アメブロには投稿していません。

特にこれと言った理由はないのですが、強いて言えば、普段の日経ビジネスの記事とは異なっていたからということになります。

どう違ったのか?

それぞれの経営者が発した極めて短い言葉を取り上げていたからです。

そのどれもが「終戦」(人によっては敗戦と言っています)を迎えたその時にどんな思いであったのかが短い言葉で表現されています。

私を含め、多くの note のクリエイターの皆さんは戦争体験がないでしょう。実体験した人たちと私たちの間には大きな隔たりが存在します。

両親や祖父母から大東亜戦争(第二次世界大戦)の恐怖と悲惨さを聞かされた事があるかもしれません。私も、戦争体験のあった両親から何度も聞かされました。ただし、実感できませんでした。無理もないことです。

父からは、「満州に向かう船の中で、もう二度と日本の地を踏むことはないかもしれない」と聞かされ、心中を推し量ろうとしましたが、どうしても大変なことだったのだろうとしか当時は思えませんでした。

母からは、女学校時代、「大東亜戦争を顧みて」と題するテーマで大勢の人の前で講演したという話を何度も聞かされました。「若かったからできたのね」と、はにかん顔が思い出されます。

もう両親は他界していますので、思い出だけが残っています。

それだけ経験者と未経験者とは違うのです。

前書きが長くなりましたので本題に入ります。

取り上げられている経営者のお名前は全員掲載しますが、そのうち6名に絞って内容をご紹介します。

佐々木 正 🔴

八城政基 🔴

大塚正富 🔴

佐藤安太 🔴

椎名武雄 🔴

西村京太郎 🔴

鈴木 修

仲代達矢

村山富市

稲盛和夫

宮内義彦

尾畑正勝

鈴木 喬

有馬頼底

森 英恵

渡辺 允

速水 融

石原まき子

堀場雅夫

岡田甲子男

細川護煕

(=敬称略)

🔴の方々の言葉を下記に掲載します。

「軍事裁判にかけられる。生き延びなければ」

佐々木 正

陸軍の研究所でマイクロウエーブを使った殺人兵器の開発に動員されていた。捕虜を使った「人体実験」の計画が実行に移される前に終戦を迎えた。

「働かなくては」

八城政基

終戦の前年に父親を亡くし、終戦の4日後に母を亡くした。親戚の家に身を寄せていたが、日々、食べていくのがやっとだった。

「助かった」

大塚正富

ちょうど海軍の手伝いが終わり、川からふんどし1枚で上がってきた時にラジオから音声が流れていた。銃剣で米兵を突く訓練などをしており、半分死ぬ気になっていた。

「生き延びろ、と陛下が言っているように聞こえた」

佐藤安太

終戦の約4カ月前、福島・郡山の空襲で避難していた防空壕が崩落。生き埋めになった約30人のうち、ただ一人、生還。自宅で玉音放送を聞いた。

「世話になった将校、順番に呼び出してぶん殴ってやっちまおう」

椎名武雄

当時、中学4年生。海軍の倉庫で上半身裸で重い荷物をトラックから積み下ろす仕事をしていた。連日の米艦載機からの機銃掃射で生きた心地はしなかった。

「東條のばか野郎。天皇陛下を守らなければ」

西村京太郎

8月30日にマッカーサーが来るとのこと。天皇陛下を守るために、体を鍛えよとのことで、校庭で毎日体操をやらされた。

それぞれは極めて短い言葉ですが、万感の思いが込められていると感じました。

いかがでしたでしょうか?

第2章 未来の創造者へ

佐々木正(新共創産業技術支援機構(NPO法人)理事長)🔴

仲代達矢(「無名塾」主宰、俳優)🔴

森英恵(ファッションデザイナー)🔴

樫尾幸雄(カシオ特別顧問)

鈴木喬(エステー会長)

佐藤安太(ライフマネジメントセンター(NPO法人)理事長)

大塚正富(大塚製薬特別顧問)

<注:🔴のお名前の方々の「遺言」をご紹介します。>

1人目は、新共創産業技術支援機構(NPO法人)理事長の佐々木正さんです。

佐々木正(ささき・ただし) 台湾で高校まで過ごし、京都大学に進学。シャープ元副社長。トランジスタ電卓を日本で初めて開発し、半導体や液晶、太陽電池などの技術開発を牽引した。アポロ宇宙船の半導体開発にも関わり、米研究者から「ロケットササキ」と親しまれる。ソフトバンク社長の孫正義氏を創業期に支援した恩人でもある。現在は新共創産業技術支援機構(NPO法人)の理事長を務める。1915年5月生まれ。(写真=菅野 勝男)

新共創産業技術支援機構(NPO法人)理事長 佐々木正 氏

電子立国の父

もう、これが最後と思って、遺言として皆様に伝えておきたいことをお話しします。

真空管の専門家だった私は戦争中、陸軍の登戸研究所で殺人光線の研究に動員されていました。大本営はマイクロウェーブを人間に向けて照射すれば兵器となると考えたんですね。

終戦間際になって研究所は諏訪に移転しました。大本営からは早く実験を成功させろと急かされており、米国人の囚人を使った実験の計画まで用意されていました。終戦を迎えたのは、その実験をする直前でした。

実際に人体実験をしていたら、軍法会議にかけられていたかもしれません。軍法会議を免れた私は、その後、半導体の研究に身を投じました。

当時、私が働いていた神戸工業(現富士通テン)には、後にノーベル賞を受賞する江崎玲於奈くんもいて、神戸工業は日本で最初にトランジスタを生産した会社となりました。

その後シャープに転職し、新たなMOS(金属酸化膜半導体)と呼ばれる半導体を設計しました。MOSの特徴は、大幅な小型化が可能なことです。

振り返れば私は、真空管、半導体、液晶、太陽電池と、一貫して「エレクトロン(電子)」の世界に身を置いてきました。幸いにも、こうして数えで100歳まで生きてこられたわけですが、死ぬまでにこれまで生かしてくれた恩に報いたいと思っています。

それは、老化の原因である細胞の「酸化」を食い止める「還元」の技術を確立するための活動を支援することです。酸化という現象は、細胞の外に「電子」が出てしまうことで起こります。

それなら、「電子」を再び細胞の中に入れることができれば、酸化の進行は止めることが理論上はできるはずです。

生きている人間はどうなるのか。私たちの子孫はどうなるのか。この大問題を解いていかなければなりません。

生命の寿命を延ばす可能性を秘める還元の技術は、その解の一つになるのではないでしょうか。生命が生き延びる「場」さえ維持できれば、そこで世の中を良くするイノベーションは必ず生まれます。

私は残された時間を使って、「地球生命を考え、地球を救う会」を作ろうと思っています。そして、皆さんの奮起とその成果を期待しつつ、この世を去っていきたい。

p. 037

2人目は、「無名塾」主宰、俳優の仲代達矢さんです。

仲代達矢(なかだい・たつや) 1952年に俳優座演劇研究所付属俳優養成所に入所。57年に俳優座所属の女優・宮崎恭子(故人)と結婚。活躍の場を舞台から映画に広げ、小林正樹監督の「人間の条件」、黒澤明監督「椿三十郎」などに出演。75年からは、妻とともに「無名塾」を開設する。自らも第一線で活躍しつつ、若手役者の育成に力を注いでいる。1932年12月生まれ。(写真=サトウヒロノブ)

「無名塾」主宰、俳優 仲代達矢 氏

銀幕の闘士

戦後、芸能の世界では強い個性が輝いた時代がありましたね。三味線弾きから勝新太郎が現れ、歌舞伎界から萬屋錦之介が来た。自分も含めてみんな譲らないんですよ。「こうやる」と決めたら、三國連太郎なんかは監督の言うことすら聞いちゃいない。溝口健二なんていう人は衣装合わせに半年かけて、黒澤明はワンカットの撮影に10日もかける。こうやって作りこんだ作品だから、上映するとお客さんが並んだんでしょう。

昔の役者はよくケンカしましたよ。ただ、それはプロ意識の表れでもあった。

当時と比べると、今はプロとアマチュアの境がなくなってきましたよね。テレビの普及で、芸能の世界でも効率化が進んだからでしょう。

娯楽性ばかりを追い求める作品が量産されていった。エンターテインメントには娯楽性も大切です。しかし、作品を通じて命や生きることを真剣に問う姿勢も忘れてはなりません。

効率化の時代だからこそ、それを超えるものを作らなくちゃいけない。それが、80を過ぎた老いぼれ役者の役目でもある。そう思っているんです。

p. 038

第2章の最後は、ファッションデザイナーの森英恵さんです。

森英恵(もり・はなえ) 日本の映画界が全盛の時期に衣装デザインを担当。1965年にはニューヨークでコレクションを発表し、77年からは東洋人として初めてパリ・オートクチュール組合に所属。日本人のファッションデザイナーとして最初に世界を舞台に活躍した。2004年にパリ・オートクチュール界を引退。写真のスーツはパリ・コレクションで発表したもの。1926年1月生まれ。(写真=千倉 志野)

ファッションデザイナー 森英恵 氏

日本を世界に認めさせた「蝶」

1961年、ニューヨークに初めて行った時、デパートの地下で日本製のブラウスがたった1ドルで売られていたの。

「メード・イン・ジャパン」は安物の象徴だったのです。しかも、オペラ「マダム・バタフライ」を見に行くと、主役が畳の上を下駄を履いて歩いていた。許せませんでした。恥ずかしさと、怒りが込み上げてきました。

「蝶」の柄をデザインに使ったのは、「マダム・バタフライ」で頭にきていたからです。私も若かったんですね。

でも、アメリカは懐が深かった。戦争に負けた日本人、日本の女性が洋服を作ることが珍しかったのでしょう。経営者にもハリウッドスターにも、大統領にも気に入られました。その後のパリ、オートクチュール界での成功は、アメリカでの評価があってこそです。

文化とは、オートクチュールのような職人の世界があってこそ、日々、新しいものが生み出されるものです。毎日毎日、新しいものが出てこないと、文化はダメになります。

コンピューターを使うのは必要ですが、使われてはいけません。いろいろな良い伝統が消えてしまいそうです。日本は、本当に素晴らしいですよ。

みんなで、日本のいいものを守るように、頑張りましょう。世界では、自分のルーツがしっかりしていないと戦えません。

p. 039

この章のキーワードは、プロフェッショナルの気概です。

新共創産業技術支援機構(NPO法人)理事長の佐々木正さんは、2015年5月に100歳になられるそうです。

佐々木さんがシャープの副社長当時の有名なエピソードがあります。

ソフトバンク社長の孫正義さんがソフトバンクの礎を築いた会社を創業する前に、孫さんが発明した、「音声機能付き他言語翻訳機」をシャープは1億円で購入したことです。

孫さんは、当時の資金を元に起業しました。この資金がなかったら今のソフトバンクはありません。

シャープは、「音声機能付き他言語翻訳機」を製造することはできませんでしたが、数十年後、その技術を「電子辞書」の製品化に生かすことができ、元が取れました。

佐々木さんは、孫さんの創業期に支援しました。佐々木さんは、「先見の明」を持つプロ技術者であり、プロ経営者です。

仲代達矢さんは、「無名塾」を開設し、若手役者を育成することに力を注いでいます。

「今はプロとアマチュアの境がなくなってきましたよね」という仲代さんの言葉は、役者の世界だけのことではなく、民間企業や官公庁においても当てはまることです。

その言葉の裏に、プロフェッショナルの気概を感じました。

森英恵さんは、日本製のブラウスが「安かろう悪かろう」という扱いをさ

れ、「畳の上を下駄を履いて歩いていた」という、日本文化を軽蔑するような扱いに、怒り心頭に発しました。

そのことが発端となり、日本のデザインを認めさせようと奮闘努力し、遂に時の大統領にも気に入られるまでになりました。

その背景には、プロフェッショナルの気概が存在していたに違いありません。

日本人としての誇りを失ってはいけない、とつくづく思いました。と同時に、日本人の保守化が進行し、このままでは新しいもの・ことへの挑戦はなくなってしまうのではないか、と心配になってきました。

「常に挑戦者であれ」、という気持ちを失ってはいけない、という強い気持ちを抱きました。

身に付けたことに胡座(あぐら)をかき、自分との戦いに勝つためには、チャレンジし続けていかなければなりません。

そうしなければ、いずれ近いうちに、奈落の底に突き落とされる運命が待っているかもしれません。

通常号と異なり、大半を独り語りで、「遺言」を残すという形態を取り、『日経ビジネス』編集部は前面には姿を現さないという、姿勢を最後まで

貫き通しています。

それは、各人の「遺言」の中身が重要である、と考えているからに他なりません。

Column 復興から熱狂へ(アメブロには未投稿)

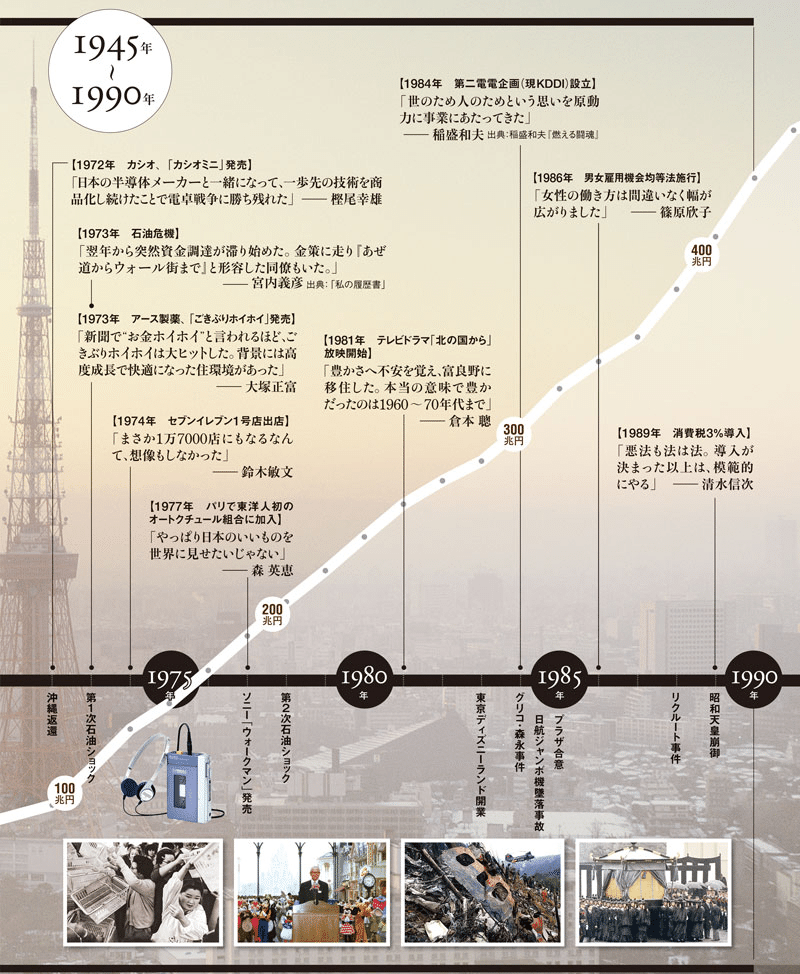

1945年~1990年

戦後の主な出来事と登場人物関連の事項

(1945年~1970年代まで)

毎日新聞社/アフロ(2点))

戦後の主な出来事と登場人物関連の事項

(1970年~1990年代まで)

時事、共同通信、Rex Feature/アフロ)

「遺言 日本の未来へ」第2回はいかがだったでしょうか?

年末年始のお忙しい最中、ぜひ、読んでいただきたい、という強い気持ちを込めて、特集記事のブログの最終回を書いていきます。

ちなみに、私は1955年(昭和30年)生まれです。昭和、平成、令和の3時代を生きてきましたが、それだけ年を取ったということですね。

最終回は、

第3章 未来のリーダーへ

Column 停滞、そして開放へ(アメブロには未投稿)

第4章 未来の日本人へ

をお伝えします。ご期待下さい!!

🔷編集後記

この特集記事(元記事)が公開されたのは、10年前のことで、アメブロでは9年前(2015-01-01 18:19:18)のことでした。

大幅に加筆修正しました。

「遺言 日本の未来へ」に登場した方々は皆、一般的に名前や功績が知られているかどうかは別にして、日本社会に多大な貢献をしてきた方たちばかりです。

それだけに、言葉に重みがあります。自負を感じます。また日本の将来に対する期待と憂慮も滲み出ています。

私たちは彼ら彼女らの言葉の「真意」を汲み取り、微力であっても日本社会の一員として貢献しようという気持ちと行動が求められていると理解しています。

今の私にはほとんど何もできないかもしれません。それでも先達の言葉に真摯に耳を傾け、やれること、やるべきことを真剣に考え、行動することが求められていると考えています。

(7,375 文字)

クリエイターのページ

日経ビジネスの特集記事(バックナンバー)

日経ビジネスの特集記事

日経ビジネスのインタビュー(バックナンバー)

5大商社

ゴールドマン・サックスが選んだ七人の侍

いいなと思ったら応援しよう!