通信後進国 ニッポン 「5G敗戦」から再起せよ 2023.04.24

⭐️お知らせ

今まで「日経ビジネスの特集記事」を3回に分けて投稿してきました。

2023.04.10 号から1回のみの投稿とします。

その理由は4つあります。

① 投稿記事の分量が多すぎたため消化不良になりがちであったこと。

② 日経ビジネスの発行日と投稿日とで約1年のずれが生じていること。

③ 日経ビジネス電子版をもっと活用し、過去記事や関連記事からポイントとなる個所を紹介したい思いが日に日に募ってきたこと。

④ スマホで読んでもらうことをもっと意識し、文章を短く、簡潔に書くことに重点を置きたいと考えたこと。

つまり、ダイジェスト版として投稿したいと考えたのです。

今後は、特集記事を一気読みし、要点を整理し、エッセンスを投稿するという方針に変更します。どこまでできるかは「神のみぞ知る?」。

日経ビジネスの特集記事 93

通信後進国 ニッポン 「5G敗戦」から再起せよ 2023.04.24

<このページでは、『日経ビジネス』の特集記事の概要紹介と、管理人のコメントを掲載しています>

CONTENTS

PART 1 5Gで敗色濃厚、国際収支も1.6兆円の赤字 通信速度はアジア下位 迫るGAFAの脅威

PART 2 復活の第一歩はインフラシェアリングから 地上は競争から共創へ 宇宙が主戦場に

PART 3 基地局の「門戸開放」、世界へ出る好機に 楽天すがるオープンRAN 米中対立も追い風に

PART 4 NTTが仕掛ける2030年代への挑戦 世界覇権の本命IOWN 生き残り賭けて最終戦へ

今週の特集記事のテーマは

「iモード」など、かつては世界の先頭を走った日本の情報通信産業。しかし最新の通信規格「5G」では、衝撃的な調査結果が出た。東京の通信速度が、アジア新興国の都市よりも遅いというのだ。2020年の官製値下げの影響で削られたのが設備投資。「安かろう悪かろう」のレッテルが現実になりつつある。新たな技術やサービスは育たず、今や機器の多くを海外勢に頼る。その結果、この分野だけで国際収支の赤字は1兆円を超える。反転攻勢をかけ、NTTなどは次世代通信の開発に乗り出した。

(『日経ビジネス』 2023.04.24 号 p. 009)

PART 1 5Gで敗色濃厚、国際収支も1.6兆円の赤字 通信速度はアジア下位 迫るGAFAの脅威

高速通信規格「5G」の整備で日本の遅れが顕著になっている。通信値下げで設備投資ができず、高速大容量通信が実現できていない。稼ぐ力が落ちる通信事業に、GAFAの足音が忍び寄っている。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 010

次の図表を見て欲しい。5Gにおける日本はアジア諸国の後塵に拝していることがよくわかる。悲しいことであるが、これが現実だ。

2022年4~6月のデータ

(写真=MARHARYTA MARKO/Getty Images)

アップロード速度に至っては、11都市中11位

2022年8月に調査会社の英オープンシグナルから発表されたアジア太平洋地域の11都市における高速通信規格「5G」の調査結果は衝撃的だった。ダウンロードの平均速度で、東京は11都市中7位だったからだ。首位となったソウルの3分の1ほどの実効速度にとどまった。アップロード速度に至っては、11都市中11位、つまり最下位に沈んだ。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 010

原因は何か? 代理店への販売手数料と設備投資

「モバイル後進国」と言ってもよい現状は、どうして生まれたのか。

野村総合研究所の北俊一パートナーは、20年に当時の菅義偉政権が行った通信値下げが影響していると話す。「市場競争ではなく強制的に値下げさせた結果、通信事業の収益が厳しくなり、手の着けやすいところからコスト削減に踏み切った」(北氏)。一つは代理店への販売手数料、もう一つがネットワーク整備のための設備投資である。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 011

NTTドコモは全社、KDDIはモバイル、

ソフトバンクはコンシューマ・法人事業のみ

「人口カバー率」のまやかし

最近は人口カバー率の数値に隠れているが、「5G基盤展開率」という別の指標がある。5G基盤展開率とは、5G用として新規で割り当てられた3.7/4.5ギガへルツ帯(これらをミッドバンドという)、28ギガヘルツ帯(これをミリ波という)を使った高速通信可能な基地局が設置されている範囲の割合を指す。

最も高いNTTドコモで4割程度、ソフトバンクは1割、KDDIに至っては5%に満たない(22年9月末時点)。この数値が低いにもかかわらず人口カバー率が高いのは、4Gまでに割り当てられた周波数帯の電波の一部を5Gに転用しているからだ。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 011

指標のすり替えをしているのだ。誤魔化しだ。日本国内で通用しても海外との比較では誤魔化しは通用しない。官民協力による努力も水泡に帰す。

導入のための特定基地局の開設計画」

の認定に係る四半期報告から本誌作成

GAFAが通信事業を侵食

米ドル・月次ベース

(写真=背景:metamorworks/

Getty Images、

NTT発足:共同通信、NTT上場:共同通信、

PHS:毎日新聞社/アフロ、

iモード:共同通信、

KDDI:AFP/アフロ、

3Gサービス:ロイター、

ソフトバンク参入:共同通信、

iPhone発売:共同通信)

日本の通信事業者は、かつて「世界一」だった

日本の通信事業者は、かつて「世界一」だった。NTTは1989年当時、時価総額は世界最大で、米国トップの米IBMの2倍以上となる1600億ドル超だった。99年にはドコモが世界初の携帯電話インターネット接続サービス「iモード」を始める。

(中略)

2001年には世界に先駆けて3G(第3世代)携帯電話サービスを始めた。

ところが、07年に米アップルからiPhoneが発売されてスマートフォン時代が到来し、構図が一変する。スマホから直接インターネットに接続できるようになり、主導権は端末メーカーとコンテンツプロバイダーに移った。この頃からNTTは時価総額で米アルファベット(グーグルの持ち株会社)、米アマゾン・ドット・コム、米フェイスブック(現メタ)、アップルの「GAFA」に次々と追い越されていく。23年3月末の時価総額は、NTTが約1000億ドルなのに対して、アップルは約2.6兆ドル。その差は26倍にまで広がっている。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

pp. 013-014

GAFA(M)の影響力

日本ではiPhoneのシェアが45.8%(22年の出荷台数ベース。MM総研調べ)と圧倒的に高い。業界関係者から「ミリ波対応のiPhoneが日本市場で発売されない限り、ミリ波の基地局は整備されないのでは」という声が上がるほど影響力は大きい。

さらに、世界中にデータセンターを張り巡らせるGAFAは、通信事業者の大口顧客という立場を超えて、海底ケーブルの敷設プロジェクトに出資したり、自ら専用ケーブルを敷設したりするようになった。グーグルは20年から北米と南米を結ぶ専用ケーブルを運用。今年はカナダと日本を結ぶケーブルを開通させる。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 014

KDDIとソフトバンクは内弁慶

KDDIやソフトバンクは、海外事業にほとんど力を入れていない。むしろ国内、しかも非通信事業で何とか事業規模を拡大しようとしている。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 014

「日経ビジネス」は世界一を取り戻すための方策を提言している。

「かつての世界一」はどうすれば反転攻勢できるのか。一足飛びには難しく、3つのステップを経る必要があると考える。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 014

日経ビジネスの提言は、PART 2 復活の第一歩はインフラシェアリングから 地上は競争から共創へ 宇宙が主戦場に を参照されたい。

PART 2 復活の第一歩はインフラシェアリングから 地上は競争から共創へ 宇宙が主戦場に

基地局や鉄塔を自前で持たず「シェア」する動きが国内でも広がりつつある。国内で投資を競う時代は終わりを迎え、ライバル同士が手を組み始めた。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 016

通信インフラのシェアリング事業

3月末、鉄塔や基地局など通信インフラのシェアリング事業を手掛けるJTOWERの田中敦史社長は、ほっと胸をなで下ろした。同社はNTTドコモなどから鉄塔約6200本を取得する計画で、必要な資金が調達できると決まったからだ。調達額は1248億円。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 016

基地局シェアリングとは?

基地局シェアリングはJTOWERのような企業が鉄塔や基地局などの設備を保有し、通信各社に貸し出すというものだ。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 016

シェアリングが通信事業者の競争力に

つながると考え起業した

(写真=左:柴 仁人、

右:Witthaya Prasongsin/Getty Images)

基地局シェアリングのメリットは?

JTOWERはシェアリングにより、通常1社では1施設当たり数千万~1億円規模の投資がかかる通信事業者の工事費や装置費を3~5割程度削減できるとする。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 016

それでも事業が軌道に乗り、利益を生み出し、黒字化することは可能だろうか?

次の図表を見ると概要はおぼろげながら理解できるだろう。

屋内設備や鉄塔などでの

シェアリングの場合

コストが削減されると一言で言っても、懸念されることがある。それは、「装置産業」は巨額のイニシャルコストがかかるだけではなく、ランニングコストも巨額になりやすいことだ。しかも、施設の建設を連続して行っていかなければ効果が得られない。

さらに、競争にさらされる。

参入するのはJTOWERだけではない。幅広いネットワークを使いシェアリング事業に着手するのは住友商事だ。21年に東急と共同で基地局シェアリングを手掛けるシェアリングデザイン(東京・渋谷)を設立した。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 017

東急と組み、

インフラシェアリングを進める。

時々、渋谷に出かけることがあるが、しぶちか(渋谷地下商店街)は迷路のような構造で、経路案内があっても迷ってしまうことがある。「〇〇出口」という表示だけではどこに出るのか分かりにくくなっている。

というのも、地上に出ても建設ラッシュで今まで目印にしていた建物が、新しいビルに代わっていることがあるからだ。

私が大学に通っていた当時の1970年代とは半世紀以上が経ち、様変わりしたのは無理もない。渋谷駅周辺の再開発が進行している。

「商業施設など人が集まる場所に商機がある」

と話す(写真=古立 康三)

「宇宙」からエリア拡大

シェアリングよりも効率的に通信インフラを整える動きも現実化している。地上に基地局を建てるのではなく、宇宙から通信エリアを作る。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 018

テスラモータースのイーロン・マスク氏がウクライナに「衛星通信サービス『スターリンク』を使える端末をウクライナに供与」したことは記憶に新しい。マスク氏はテスラモータースだけでなく、スペースXで宇宙事業にも乗り出している。低軌道衛星を数多く打ち上げ、「衛星通信サービス『スターリンク』」を実用化している。

米スターリンクは

ロシアが侵攻したウクライナに

衛星向け端末を提供した。

(写真=ウクライナ:ロイター、

マスク氏:AFP/アフロ)

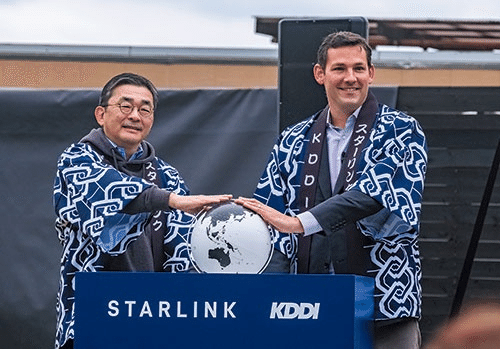

スペースXとKDDIが手を組む「スターリンク」

このスターリンクと日本で組むのがKDDIだ。22年にスターリンクの衛星を通じてauの通信網を使えるサービスを国内で始めた。地上の基地局では投資効率の悪い過疎地や、物理的に通信網の敷設が困難だった島しょ部や山間部、さらには災害時の活用もにらむ。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 018

日本の離島や山間部向けの通信網を

提供する衛星通信サービスを提供する

(写真:廣瀬 貴礼)

コストは5分の1程度

条件にもよるが光回線を敷く場合の5分の1程度のコストになるという。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 018

衛星通信サービスのイメージ図

風力発電:show999/Getty Images、

災害:Semba Hisayuki /

EyeEm/Getty Images)

衛星数は計画ベース(22年11月時点)

(写真:ロケット:UPI/アフロ)

衛星の数だけで比較すると、スペースX(4400機超)とアマゾン・ドット・コム(3200機超)の2社が抜きんでている。

HAPSは「空飛ぶ基地局」とも呼ばれ、地上20km程度の成層圏を太陽光エネルギーで飛び続けるグライダー型の中継基地局だ。国内ではNTTが25年度、ソフトバンクが27年度にHAPSを商用化する見通しだ。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 019

宇宙産業でインフラシェアも

国内での災害時や防衛関連の官需を見据え、災害に強く効率的なインフラを構築しようとしているのがNTTだ。22年スカパーJSATと折半出資で、宇宙空間を活用した通信事業を手掛ける会社「スペースコンパス」を設立。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 019

時代の変化を示す象徴的な言葉

もはや、通信各社でインフラ投資を競う時代は終わった。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 019

PART 3 基地局の「門戸開放」、世界へ出る好機に 楽天すがるオープンRAN 米中対立も追い風に

世界で寡占が続いた基地局のベンダー界に、風穴を開ける好機が訪れている。異なるベンダーの機器でもつなげられる新潮流「オープンRAN」だ。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 020

基地局整備で巨額の赤字を抱える

楽天グループの三木谷浩史会長兼社長(左)

は期待する。

NTTドコモの井伊基之社長(右)

も負けじと構築ノウハウを海外事業者へ

アピール。

火花を散らしながら世界へ挑む

(写真=左上:NurPhoto/NurPhoto:

ゲッティイメージズ提供、

左下・右下:つのだよしお/アフロ、

右上:Joan Cros/NurPhoto/

共同通信イメージズ)

「我々だけが完全仮想化されたスケーラブルな(柔軟に機能を拡張できる)オープンRANネットワークを世界に示せた。我々だけがオープンRANを実行し、展開する方法を知っている」。楽天グループ会長兼社長の三木谷浩史氏は、2023年2月末にスペイン・バルセロナで開催された世界最大級のモバイル関連見本市「MWC Barcelona 2023」(以下、MWC)でこのようにアピールした。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 020

モバイル事業の先行投資により巨額赤字に苦しむ楽天グループ。22年12月期の連結最終赤字は3728億円と過去最大に膨れ上がった。そんな窮地の三木谷会長が期待を寄せるオープンRANとは、新しい通信インフラの仕組みを指す。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

pp. 020-021

オープンRANは楽天グループの起死回生となるのか? 単独で生き残ることは不可能に近い。合従連衡が不可欠だろう。

構築される。

従来、同一のベンダー製の機器同士しか

接続できなかったが、「オープンRAN」

という共通の仕様を策定することで、

他社の機器同士も接続可能となった

オープンRANとは?

「オープンRAN」とは、業界で統一のオープンな仕様を策定し、異なるベンダー製の機器同士でもつなげられるようにするというもの。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 021

オープンRANのメリット

寡占市場を崩す可能性を秘め、新興ベンダーも参入しやすくなる。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 021

楽天グループの戦略

21年に新会社「楽天シンフォニー」を設立、事業を開始した。同社は楽天モバイルが国内で構築した、基地局の機能をソフトウエアで再現した「仮想化」ネットワークのノウハウを海外の通信事業者に売るビジネスを展開する。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 021

(写真=Hiroshi Watanabe/Getty Images)

ドコモの戦略

オープンRANの導入では、NTTドコモも世界をリードする。同社はオープンRANのコンセプトが登場する以前の4G時代から複数のベンダーの機器を組み合わせた基地局を展開。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 022

勝者となるためには

有力企業との連携が不可欠であることは言を俟たない。

ドコモの井伊基之社長は「事業として手掛けるからには、少なくとも100億円規模の売上高は必要」とし、中期戦略の最終年度である25年度までの達成を目指す強気な姿勢を見せる。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 022

強気な楽天グループ

楽天シンフォニーの22年12月期の売上高は4億7600万ドル(約640億円)と、ドコモに大きく先行する。楽天グループの苦境を直ちに救う規模には達していないが、「設立から約1年半でこれだけの売上高となったのは立派なものだ。受注残は4500億円とも聞く」(野村総合研究所の北俊一氏)との評価もある。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

pp. 022-023

内向きの国内だけの競争では、一気呵成に攻め込んでくる海外企業に足元をすくわれかねない。

世界市場へ足場固めるNEC

世界の強豪による寡占に苦しみ、近年存在感が薄らいでいた基地局の機器ベンダーであるNECや富士通も世界市場へ打って出る。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 023

20年以降、NTTや楽天と協業しオープンRAN仕様の基地局で「世界初の商用実績」を収めたNECの目標は野心的だ。25年度を最終年度とする中期経営計画では、オープンRAN関連事業の売上高は20年度実績の約4.6倍に当たる1900億円を掲げ、30年には同分野の世界シェア20%獲得を目指す。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 023

NECはNTTや楽天グループと協業してきたが、いつまでも「下請け」に甘んじているわけにはいかない、という矜持を感じる。

主役に躍り出ようとしている姿勢が見て取れる。プレゼンスを示すことができなければ、うまみを享受することはできず、下請けから脱却することはできない。

富士通、エヌビディアとタッグ

5G仮想化基地局製品が耳目を集めた

オープンRANに米半導体大手エヌビディアのGPU技術を組み合わせた5G仮想化基地局製品を開発し、映像解析ができるという付加価値を通信事業者に提案するのが富士通だ。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 023

シェアを奪われるリスクもある

1社が自社の機器で基地局を構築する従来の方法と異なり、複数のベンダーが参画できるオープンRANは、裏を返せばベンダーにとっては自社のパイを取られる危険性と常に隣り合わせでもある。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 023-024

このような率直な指摘もある。

NECと富士通の協業はあるか?

情報ネットワークを専門とする東京大学大学院教授の森川博之氏は、機器ベンダーについて「オープンRANによってシェアを拡大できる可能性があるからといって、実際にシェアを取れるとは限らない」とし、「だからこそ各社は強みを明確にして勝負に出る必要がある」と指摘する。

森川氏はNECと富士通について「リソースが2社に分割されていてグローバルで戦うのが難しい。両社の通信機器事業を分離し統合することを検討してもよいのではないか」という。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 025

問題は主導権をNECが握るのか、それとも富士通が握るのかという悩ましい問題がある。お互いに自社が主導権を握りたいというのが本音である。自社の技術力を自負する2社であるからだ。

独自規格を世界で主導するファーウェイの動向

既にファーウェイが主導する形で、業界では仕様策定が進む。3月にはアラブ首長国連邦(UAE)の通信事業者大手と5.5Gの戦略的協力に関する覚書を交わすなど、仲間作りにも余念がない。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 024

(写真は深圳にある基地局アンテナに

関する実験室)

米中関係の緊張が通信の世界でも強まっている。

次の舞台は6G

5Gの約10倍という通信性能を武器に、2030年ごろの実用化が見込まれる6Gまでの新たなビジネスチャンスを生み出す考え。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 024

孟晩舟・輪番会長は「長期的に(米国からの)圧力があっても、世界中から優秀な人材を集め続けるというビジネス戦略を変えることはない」と話す。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 025

米中の主導権争いは激化するばかりだ。その間に割って入る余地が日本にあるのか、が気がかりだ。

PART 4 NTTが仕掛ける2030年代への挑戦 世界覇権の本命IOWN 生き残り賭けて最終戦へ

地盤沈下が続く日本の情報通信産業に、起死回生の「光」が差し込んでいる。NTTを中心に一丸となって取り組む次世代情報通信技術「IOWN」だ。

ネットの限界を飛び越える

NTTが2030年代に向けて、世界の情報通信をゲームチェンジしようと意気込むIOWNとは何か。

「IOWNによって現在のインターネットの限界を飛び越える」とNTTの川添雄彦副社長は力を込める。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 027

IOWNへの期待感

IOWNの適用範囲は通信にとどまらない。スマホやウエアラブルデバイスにIOWNのチップが搭載されるようになると、デバイスへの充電が1年に1回で済むような世界も訪れるかもしれない。将来的にサーバーなど様々なデバイスの消費電力を現在の100分の1に抑えるというのが、IOWNが掲げるもう一つの目標だ。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

pp. 027-028

肝は光技術

NTTはどうやって、これらの野心的な目標を実現しようとしているのか。肝となるのが光技術である。エネルギー損失が少なく、真空中で1秒間に30万km飛ぶという高速性を持った光技術を、通信分野に加えて、サーバーなど情報処理の分野にもフル活用する。それによって世界の情報通信を根本から変えていこうとしているのだ。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 028

光技術は発展途上

光技術は既に、長距離・大容量のネットワーク伝送分野で実用化されている。だが、サーバーなどの情報処理分野への活用は進んでいない。電気信号を使う電子回路と比べて、デバイスの小型化が発展途上にあるからだ。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 028

ブレークスルー

NTTはここにブレークスルーを狙う。光技術の適用分野を、サーバー内のボード間からチップ間、そしてチップ内へと、情報処理分野へ段階的に広げていく考えだ。デバイスのサイズによって光技術による実装が難しい部分は、光信号と電気信号を変換する「光電融合デバイス」によって、電気信号に変換して処理する。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 028

右:Narumon Bowonkitwanchai/

Getty Images)

人工知能の活用によるデータ量の爆増

人工知能(AI)の活用が増え、12年からの5年間で利用するデータ量は、30万倍に拡大したという調査結果がある。

(中略)

NTTは1960年代から光技術の研究開発に取り組んできた強みを持つ。

(中略)

長年培ってきた光技術の強みについて、NTTの川添副社長は「他社はそう簡単に追いつけないだろう」と自信を見せる。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 028

光ファイバー:KTSDESIGN/SCIENCE PHOTO LIBRARY/

Getty Images)

NTTのIOWNが計画通り実現するかどうかが勝敗を決定づける

IOWNがいくら革新的な技術であっても、NTTや国内のインフラ導入にとどまるだけでは世界市場の主導権を握れない。世界の様々なプレーヤーがIOWNの光技術を製品やサービスに活用するようになって初めて世界をゲームチェンジできる。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 029

NTTドコモの失敗を糧にした世界を巻き込む戦略

NTTドコモが99年に始めたネット接続サービス「iモード」は、国内市場で大成功を収めた。その成功実績を掲げて世界を目指す腹づもりだったが、世界の端末メーカーの採用が進まず、国内市場にとどまり「ガラパゴス化」してしまった。

(中略)

NTTは過去の反省を踏まえ、IOWNは初めから海外展開を見据える。20年にIOWN仕様を定める国際団体「IOWN Global Forum」を、ソニーグループと米インテルと共同で米国に設立。世界の有力企業を仲間に入れ、立ち上げと同時に世界規模のエコシステムを構築するアプローチだ。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

pp. 029-030

NTTはゲームチェインジャーになれるか?

「ITや通信に必要な機器やサービスの多くは海外製。ネットはスケールメリットを奪ったプレーヤーが総取りするモデルだ。こうしたプレーヤーに対抗するには、何らかのゲームを変える要素が必要になる」

IOWNの生みの親の一人であるNTTの澤田会長は、IOWNの狙いについてこう話す。現在の電子機器を中心とした情報通信産業では日本勢の勝ち筋は見えにくい。

「5G敗戦」から再起せよ

2023.04.24

p. 031

次回は、

家が買えない 令和版バブルの舞台裏

を取り上げます。

🔷 編集後記

今号はキーワードは「通信後進国からの脱却」でした。

日本にとって「5G敗戦」は大きな衝撃だった。通信の世界で世界との競争は激化し、投資額の多寡と通信規格の奪い合いが日常化している。

ただし、かつてのドコモの「i-mode」のような失敗を繰り返さないためには、世界のどの競合他社と組むかが勝敗を分ける。もはや一社独占で世界を牛耳ることはできない。

同じ轍を踏まないためにどうしたらよいのか。

この問いに答えるために特集が組まれたと感じた。

この特集の中で、私が注目したのは2つだ。1つはイーロン・マスク氏がテスラと2本柱のビジネスを展開している、Space Xだ。

Space Xは多数の通信衛星を比較的地球に近い宇宙空間に飛ばし、地球のどこにいてもインターネットを利用できるような環境づくりをする。

具体的にはStarlinkだ。

もう1つは、NTTのIOWNだ。日本では現在、光ファイバー網を使い、インターネットを使える環境がある。ただし、その光ファイバーはオフィスや家庭のサーバーやPCに接続される前までの部分に使われている。つまり、光ファイバーはサーバー等にダイレクトに接続されてはいない。そこでIOWNの登場となった。

お存じの通り、光の速度は、30万km/秒つまり1秒間に30万km進むことが理論上可能ということだ。これが実用化されれば、次世代通信6Gで日本が逆転できる可能性が増大する。何しろ通信速度が現行の200倍、データ量(トラフィック)は激増し、しかも「将来的にサーバーなど様々なデバイスの消費電力を現在の100分の1に抑える」ことが可能になるからだ。

良いことづくめのようだが、NTT1社ですべてをまかなうことは荷が重い。同じ志を持つ国内外の企業と手を組み、実用化へ向けてさらに前進していかなければ、ドコモのi-modeの二の舞になってしまう。これはどんなことがあっても避けなければならない。

STOCKVOICEという株式市場の動向を平日にライブ配信している番組がある。今年2月17日~18日に、STOCKVOICEが主催した【資産形成フェスタ 2024】というオンラインセミナーがネット配信されました。このイベントにNTTも加わりました。

IOWNについて詳細な解説がされています。資料をダウンロードできますので、ぜひご覧ください。

【資産形成フェスタ 2024】

NTTのオンラインセミナー

日経ビジネスはビジネス週刊誌です。日経ビジネスを発行しているのは日経BP社です。日本経済新聞社の子会社です。

日経ビジネスは、日経BP社の記者が独自の取材を敢行し、記事にしています。親会社の日本経済新聞ではしがらみがあり、そこまで書けない事実でも取り上げることがしばしばあります。

私論ですが、日経ビジネスは日本経済新聞をライバル視しているのではないかとさえ思っています。

もちろん、雑誌と新聞とでは、同一のテーマでも取り扱い方が異なるという点はあるかもしれません。

新聞と比べ、雑誌では一つのテーマを深掘りし、ページを割くことが出来るという点で優位性があると考えています。

🔴情報源はできるだけ多く持つ

海外情報を入手しようとすると、英語力が必須であったり、膨大な情報がクラウドサービスを利用すれば手に入りますが、それでも非公開情報はいくらでもあります。まず信頼性の高い文献に当たってみることが必要になります。

日本の国立国会図書館のウェブサイトや米国の議会図書館のウェブサイトに当たってみるのも良いかもしれません。

もちろん、ロイターやブルームバーグなどの報道機関の日本版(PCやアプリ)がありますから、これらを利活用すればある程度の情報を収集することは可能です。これらのLINEアプリもありますので、情報を収集することはできます。

あるいは『日経ビジネス』や『東洋経済』、『ダイヤモンド』、『プレジデント』などの雑誌やウェブ版から情報収集することもできます。これらの雑誌やウェブ版の購読をお勧めします。

あとは自分で、関心のあることに絞って検索したり、ChatGPTやBardに質問してみて、知見を広めるのが良いでしょう。

ロイター

ブルームバーグ

moomoo

(13,544 文字)

クリエイターのページ

日経ビジネスの特集記事(バックナンバー)

日経ビジネスの特集記事

日経ビジネスのインタビュー(バックナンバー)

X(旧Twitter)

https://twitter.com/takfujimaki

いいなと思ったら応援しよう!