チャイノベーション 2023 中国 技術覇権の今 2023.01.16 2/3

日経ビジネスの特集記事 56

チャイノベーション 2023 中国 技術覇権の今 2023.01.16 2/3

<このページでは、『日経ビジネス』の特集記事の概要紹介と、管理人のコメントを掲載しています>

技術力はどの分野に及び、どこまで競争力を高めたのか

というのが今週号のテーマです。

CONTENTS

PART 1 コロナ禍でも研究開発の手緩めず 知財分析で浮き彫り 中国EVの躍進の秘訣

PART 2 米中対立激化、最重要産業「半導体」の今 米規制で深刻な打撃も パワー半導体に活路

PART 3 プリンター、工作機械、医療機器…… 「製造強国」実現へ 禁じても辞さぬ執念

COLUMN 中国スタートアップ「冬の時代」の生き残り方 医療・メタバースに脚光

PART 4 ゼロコロナ崩壊で浮かび上がるチャイナリスク 「予見不可能な国」との付き合い方

第2回は、PART 2 米中対立激化、最重要産業「半導体」の今 米規制で深刻な打撃も パワー半導体に活路 と PART 3 プリンター、工作機械、医療機器…… 「製造強国」実現へ 禁じても辞さぬ執念 の 前半を取り上げます。

初回は、中国が IP(Intellectual Property=知財)に力を入れているということをお伝えしました。

今回は、中国の「半導体」に関する詳細な内容と、プリンター等の具体的な商品群の製造にどのような取り組みをしているのかについてお伝えしていきます。

尚、PART 3は多くのページを割いているため、前半は今回で、後半は最終回の2回に分けてお伝えします。

PART 2 米中対立激化、最重要産業「半導体」の今 米規制で深刻な打撃も パワー半導体に活路

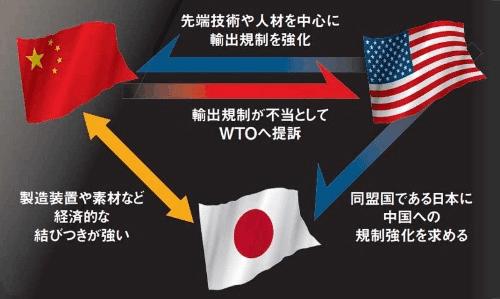

中国に対する米国の半導体輸出規制が厳しさを増している。

p. 016

米中の半導体を巡る争いは激しさが増しています。後でお伝えしますが、中国は「中国製造2025」という必達目標を掲げ、習近平主席の下、工業製品の製造で米国を凌ぎ、世界一になることを本気で取り組んでいます。

実際にできるかどうかは確定的なことは言えませんが、多くの他国と違い、中国は1党独裁の国家ですから上意下達ができるという利点があります。

22年11月、中国の習近平国家主席と米国のバイデン大統領は初の首脳会談を開催。バイデン氏は「競争を衝突に近づけないようにしていく」と述べ、習氏も「両国関係を健全で安定した発展の軌道に戻すことを期待している」と応じた。

p. 017

表面上、米中両国は激しい争いをしないような雰囲気を作り出していますが、内面は決してそんな生易しい状態ではありません。

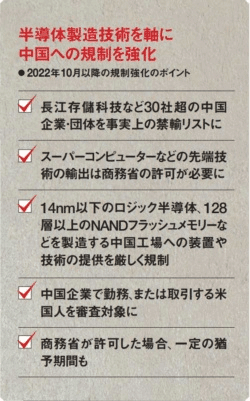

12月に入ると中国は、米国による先端半導体などを巡る対中輸出規制は不当だと世界貿易機関(WTO)に提訴。米国はYMTCを含む30超の中国企業・団体を事実上の禁輸リストに加えるなど、対立がエスカレートしている。

p. 017

とりわけ、米国は中国の半導体技術の動向に神経をとがらせています。

米政府が警戒を強めているのは、中国の半導体技術が想像以上の速さで進歩しているためだ。これまで華為技術(ファーウェイ)傘下の半導体子会社などが設計で世界のライバルを圧倒することがあったが、ここにきて本丸と言える製造技術でも存在感を高めつつある。

p. 017

具体的な例を見てみましょう。

YMTCとは?

今回新たに米国の禁輸リストに追加されたYMTCだった。経営破綻した中国半導体大手、紫光集団の傘下企業として16年に設立。中国政府系の半導体産業育成ファンドからの支援もあり急成長を遂げた。カナダの技術分析会社テックインサイツの分析によると、22年に世界初となる232層のNANDフラッシュメモリーの量産化に成功したという。

p. 017

この技術はどの程度のものなのでしょうか?

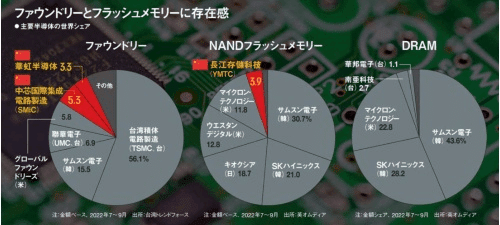

技術の高さは折り紙付きで、米アップルもスマートフォン「iPhone」への搭載を検討していた。だが、米上院情報特別委員会のメンバーが両社の取引が国家安全保障にもたらす脅威を分析するよう米情報機関トップに要請したため、断念した経緯がある。22年7~9月のシェアは3.9%と、20年の0.6%から徐々に拡大。「メモリー回路の製造技術だけでみれば、すでに世界の大手企業とそん色ないレベルだ」と英調査会社オムディアの南川明氏は指摘する。

p. 017

2023.01.16

私には今ひとつ理解しがたいことがあります。中台問題に関わることです。

台湾のTSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company=台湾積体電路製造股份有限公司)は半導体製造工場をソニー他と共同で、熊本に建設することを決定しました。日本国の資金援助を獲得しています。さらにTSMCは米国内にも半導体製造工場を建設することが決定しています。

これらの一連の動きは、「台湾有事」を念頭に置いた、リスク回避のためです。

その一方で、台湾は中国国内に工場を建設しています。この工場の操業を続けるつもりなのかという点です。

そこで、調べたところ、次の記事がネットで見つかりました。

「台湾有事」で中国は経済が空転する:“半導体を「盾」に戦争防止を”とTSMC創業者 2022年11月29日

この記事によると、

最先端の半導体とは、1辺1センチの集積回路(IC)の回線幅が10億分の1(nm=ナノメートル)の単位で、10ナノ以下のものとされている。TSMCはすでに3ナノの製品を製造している。ただ、中国国内の上海や南京でTSMCが操業している工場では、最先端の半導体生産は禁止されている。

とTSMC創業者

2022年11月29日

最先端の半導体製造技術が中国に盗まれることを恐れていたからです。

中国の半導体受託製造のSMICについて下記のように解説されています。

半導体の受託製造(ファウンドリー)では、中芯国際集成電路製造(SMIC)の存在も際立つ。電子機器の「頭脳」に当たるロジック半導体では、回路線幅で14ナノメートル(ナノは10億分の1、nm)の量産に対応する。22年7~9月は世界シェアで5位に付けた。

p. 018

ところが、「台湾有事」で中国は経済が空転する:“半導体を「盾」に戦争防止を”とTSMC創業者 2022年11月29日の記事には、

「TSMCはすでに3ナノの製品を製造している」と書かれています。

つまり、現時点では、SMICは最先端の半導体は製造できないということになります。

そのため、中国は有力な半導体技術者の引抜きを行なっています。

最もよく知られた引き抜きのケースは、中国最大の国有半導体メーカー「中芯国際集成電路製造」(SMIC)の共同CEO(最高経営責任者)になった梁孟松氏だ。SMICは中国軍との関係が緊密と言われる。

とTSMC創業者

2022年11月29日

米国は、中国で働く技術者が引き抜かれることを恐れ、米本国へ帰国させる手段を採りました。

業界を驚かせたのが「人」への規制も加わったこと。米国パスポートやグリーンカードの保有者などが中国の半導体工場で高性能半導体の開発や製造に使う機器の出荷や保守、修理などに関わる場合、米政府の許可が必要になる。冒頭で見た、YMTCの工場から米国企業の技術者が姿を消した理由だ。中国の半導体関連企業からは、米国人技術者の退職が相次いでいる。「最新の製造ライン立ち上げには、米国の技術者が持つノウハウは不可欠で、中国にとっては大きな痛手だ」(国内半導体関係者)

pp. 018-019

米政府は「軍事用途の機密技術が中国の軍や諜報(ちょうほう)機関などに不正入手されるのを防ぐため、あらゆる手段を講じていく」(米商務省の産業安全保障局)と説明。日本やオランダなど西側諸国に規制への同調を要請している。

p. 019

米国からこのような措置を取られた中国は追い詰められたかと思われましたが、中国はしぶといです。

追い詰められた中国。だが、なおも半導体の製造強化を諦めていない。足元で進むのが、メモリーやロジック半導体以外への投資だ。

p. 019

中国企業がパワー半導体投資を強化する理由は大きく2つ。EV(電気自動車)など脱炭素実現に不可欠なコア部品であること、そして最先端の微細加工技術が不要なことだ。

p. 019

中国企業がパワー半導体投資を強化すると、日本企業にとって脅威になりかねない事態を引き起こします。

パワー半導体の世界市場では、独インフィニオンや米オンセミなどが上位を占め、三菱電機や富士電機など日本企業の存在感も高い。中国勢の伸長は、日本企業にとって脅威になりかねない。

p. 019

①ロジック半導体、②パワー半導体、③最先端の半導体はどう違うのか調べてみました。すべてBing AIの回答です。

①ロジック半導体

②パワー半導体

③最先端の半導体

最先端の半導体は、自動運転やAI=人工知能、スマートシティーなど次世代の産業に欠かせないとされており、今後、需要は飛躍的に高まると見られています。

PART 3 プリンター、工作機械、医療機器…… 「製造強国」実現へ 禁じても辞さぬ執念 (前半)

中国製造2025

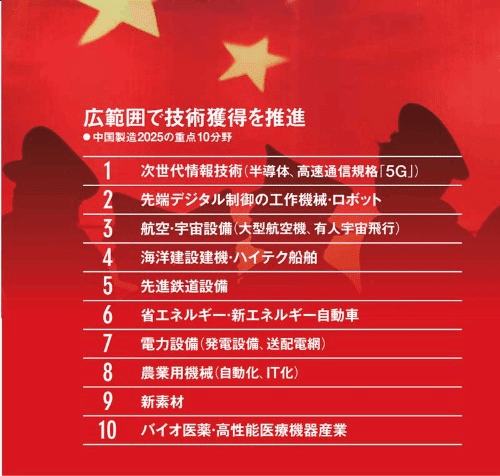

2015年にハイテク振興策「中国製造2025」を掲げた中国。「製造強国」を目指し、貪欲に先端技術の獲得に動いている。

p. 020

台湾の鴻海(ホンハイ)精密工業について

中国北東部にある山東省威海市。三方を黄海に囲まれ水産業が盛んな地方都市にある空港から車を約1時間走らせると、「富士康科技集団(フォックスコン)」の看板が付いた巨大工場が突如として現れる。

世界最大のEMS(電子機器の受託製造サービス)である台湾の鴻海(ホンハイ)精密工業が、2022年7月に生産を開始したプリンター工場だ。第1期となる工場への投資額は3億5000万ドル(約490億円)。敷地面積は約29万m2と広く、工場を徒歩で周回すると30分はかかる。

p. 020

同じ台湾の企業ですが、TSMCと鴻海(ホンハイ)精密工業とは中国に対する考え方が異なっていると思います。前者は技術力を盗まれることに非常に神経を尖らせているのに対し、後者はあまり神経質になっていないと感じられることです。

中国は米国に負けたくないという強い意志を持っています。

先端技術の獲得に並々ならぬ執念を燃やす中国。現在、触手を伸ばすのが、プリンターなど複合機の技術だ。威海市で進む工場の建設ラッシュはその象徴といえる。同市は最終的に年3000万台、世界のプリンターの3台に1台を「威海産」にする目標を掲げている。

p. 021

現実はどうでしょうか?

もっとも、複合機の開発・製造には光学だけでなく電気や機械、通信、化学といった幅広い分野の技術を結集させる必要がある。米IDCの調査によるとインクジェットプリンターの台数シェアでは、HPとセイコーエプソン、キヤノン、ブラザー工業の4社で99%超のシェアを占める。現時点では中国企業の存在感はまったくなく、付け入る隙はないように見える。

p. 021

中国の「禁じ手」とは何か?

中国政府が仕掛けるのは、「禁じ手」とも言える揺さぶりだ。ここにきて、日本など外国企業に対し、プリンターなど複合機の設計や製造のすべての工程を中国内で完結するよう求めている。将来的には、プリンターの仕様を統一した「国家標準」の策定を見据える。

p. 021

つまり、中国国内で製造した製品はすべて中国製ということですから、それらは100%メイド・イン・チャイナということです。

ここで、私の妄想にしばらくお付き合いください。

その前に2021年における複写機の世界シェアのデータを見てみましょう。

米IDCによると、21年のハードコピー周辺機器(プリンター・複合機・コピー機)の世界出荷台数は、前年比3.5%減の約9500万台だった。

メーカー別の台数シェアは、ヒューレット・パッカード(HP)が40.9%、キヤノンが20.8%、セイコーエプソンが17.2%、ブラザー工業が8.6%。このうち、A3レーザー複写機・複合機は、前年と横ばいの約340万台だった。

台数シェアは前年2位だったキヤノンが16.3%で首位、リコーが15.8%で2位に転落、3位がコニカミノルタ(13.2%)、4位が富士フイルムHD傘下の富士フイルム(東京・港、10.7%)、5位が京セラ(9.3%)と続いた。

一方、インクジェットプリンターは前年比1.2%減の約5786万台。台数シェアは、1位HP(43%)、2位セイコーエプソン(29.6%)、3位キヤノン(22.7%)、4位ブラザー工業(3.9%)の順。

このデータによると、「ヒューレット・パッカード(HP)が40.9%、キヤノンが20.8%、セイコーエプソンが17.2%、ブラザー工業が8.6%」で合計すると87.5%となります。

概算で90%と見なしましょう。そうしますと、中国メーカーのシェアは残り10%の中の数%ということになります。

仮に3%としましょう。日経ビジネスの数値、9000万台(年3000万台、世界のプリンターの3台に1台を「威海産」にする目標)を基準にしますと、9000万台+3000万台=12000万台ということになります。これが母数です

実際にそうなるかどうかは別の問題です。

そうすると今までのシェアは大きく変わってきます。トップ4の合計は約8000万台(9000万台 ✕ 90%)で8000万台 ÷ 12000万台で66.7%と変化します。

一方、中国は3000万台 ÷ 12000万台で25%になります。今までは数%にすぎませんでしたから、大躍進となります。

シェアは、ヒューレット・パッカード(HP)は 40.9% から 30.8%(3700万台 ÷ 12000万台)、キャノンは 20.8% から 15.8%(1900万台 ÷ 12000万台)、セイコーエプソンは 17.2% から 12.5%(1500万台 ÷ 12000万台)、ブラザー工業は 8.6% から 6.6%(800万台 ÷ 12000万台)にそれぞれ減少します。

もしそうなったら、中国メーカーは 25% ですから、一躍世界2位になります。

中国が禁じ手を使えば、それくらいシェアが増加し、世界にアピールできることになります。以上が、私の妄想です。

現実に戻ります。

日本の複合機メーカーは、今回の中国政府の揺さぶりに戸惑っている。これまでは設計や開発、コア技術の製造は日本、最終組み立ては中国と切り分けてきた。要求通りに中国で設計から生産までのすべてを完結させれば、技術流出の懸念が高まる。

p. 022

日本のメーカーにとっては、シェアだけの問題ではなく、「技術流出の懸念が高まる」ことになります。

中国は、今までは「世界の工場」でしたが、今では「巨大な消費地」となっています。

中国は世界の複合機市場の3割を占めているうえ、足元では在宅勤務の拡大もあって、「家庭用を含めて成長市場だ。撤退という道はない」(日系の複合機大手幹部)のが現状だ。中国の揺さぶりに対して、技術をどう守り、成長していくのか。難しいかじ取りを迫られている。

p. 022

工作機械に独自技術

独自技術とは、工作機械に必要な構成部品やソフトウエアをすべて内製化しているという点を指している。一般的に、日本では工作機械の頭脳である数値制御(NC)装置やCAD/CAM(コンピューターによる設計・製造)ソフト、測定機、機械本体などは別々のメーカーが手掛ける。様々な装置を組み合わせて加工するため、形状測定やそれに合わせた加工プログラム作成などは別々の機械や工程で実施されることが多い。

北京精雕ではこれらをすべて自社で開発・製造することで、一つの機械の中で設計から加工までを完結させた。

p. 022

北京精雕とはどんな企業か?

北京精雕は1994年に北京で精密な彫刻機メーカーとして創業した民間企業。従業員は約5000人で、開発部隊約900人のうち200人超がソフトウエア開発を手掛ける。同社の樊一鳴・副総裁は「創業以来、中国市場での累計出荷実績は15万台」と話す。

販売の9割が中国国内だが、米国やドイツで現地法人を設立して国外展開も始まった。日本では微細加工や鏡面加工に特化して売り込む。部品の小型軽量化や高度化が進む自動車や医療機器などの分野で、メーカーや研究所向け需要を取り込みたい考えだ。

p. 023

中国製造2025

2015年に中国政府が発表した産業政策「中国製造2025」では、10大重点分野の一つに「先端デジタル制御の工作機械・ロボット」の国産化が盛り込まれた。米中対立が深まる中で言及されることは少なくなったが、旗を降ろしたわけではない。21年末に発表した第14次5カ年計画のロボット産業発展計画では、25年までに中国を世界のロボット技術革新の地とし、重要部品で世界水準に追いつく方針が掲げられた。

p. 023

2023.01.16

産業用ロボットの分野では日本企業が最先端を走っています。

ファナックや安川電機が有名です。

海外ではABB(アセア・ブラウン・ボベリ)が有名です。スイスとスウェーデンの合弁企業です。

では、中国にはロボットメーカーはどれくらいあるでしょうか?

現在、中国国内に専業ロボットメーカーは、数百社あるとされる。その中から、政府系の中国科学院瀋陽自動化研究所を母体とする瀋陽新松機器人自動化など、有力企業が台頭してきた。北京精雕のように、一部の技術力では日欧に引けを取らないメーカーも育ってきた。

p. 023

日本企業に危機感

日系ロボットメーカーの幹部は「中国勢は複数の工程を集約した総合機が得意で非常に高性能だ。ここ5年で技術が急成長している」と危機感を隠さない。みずほ銀行の鈴木氏は、「日欧企業をハイエンドの第1グループとしたら、第2グループである韓国や台湾に中国企業が追いつこうとしている印象だ」と分析する。

p. 024

中国でも労働力不足が深刻化

労働力不足が深刻な中国は世界の産業用ロボット販売の4割を占め、世界最大の市場でもある。国際ロボット連盟(IFR)によると、産業用ロボットの導入率で中国は従業員1万人当たり322台と世界5位。上位の韓国や日本と比べると自動化の余地は大きく残されており、成長が続くと見込まれている。EVや半導体、太陽光パネルなど省エネ関連への投資意欲は旺盛だ。

p. 024

日本はうかうかしていられませんね。

次回は

PART 3 プリンター、工作機械、医療機器…… 「製造強国」実現へ 禁じても辞さぬ執念 (後半)

COLUMN 中国スタートアップ「冬の時代」の生き残り方 医療・メタバースに脚光

PART 4 ゼロコロナ崩壊で浮かび上がるチャイナリスク 「予見不可能な国」との付き合い方

を取り上げます。

🔷編集後記

中国では一体何が起きているのか、その真実が報道されることはあまりないと考えています。

その意味で、今週号は日経ビジネスの中国駐在のスタッフと日本国内の記者がタッグを組み、かなり奥深く取材しています。

「よくここまでできたな」というのが実感です。

現地スタッフと中国企業と長年にわたっての関係強化による太いパイプを感じさせます。

クリエイターのページ

日経ビジネスの特集記事(バックナンバー)

日経ビジネスの特集記事

日経ビジネスのインタビュー(バックナンバー)

いいなと思ったら応援しよう!