沈まぬ日本製鉄 橋本改革、V字回復の真相 2022.11.21 3/3

【『日経ビジネス』の特集記事 】 #33

✅はじめに

⭐『日経ビジネス』の特集記事から、私が特に関心を持った個所や重要と考えた個所を抜粋しました。

⭐ Ameba(アメブロ)に投稿していた記事は再編集し、加筆修正し、新たな情報を加味し、再投稿した記事は他の「バックナンバー」というマガジンにまとめています。

⭐原則として特集記事を3回に分けて投稿します。

「私にとって、noteは大切なアーカイブ(記録保管場所)です。人生の一部と言い換えても良いもの」です。

(プロフィールから)

日経ビジネス電子版セット(雑誌+電子版)を「らくらく購読コース」で、2022年9月12日号から定期購読を開始しました。

日経ビジネスの特集記事 #33

沈まぬ日本製鉄 橋本改革、V字回復の真相 2022.11.21 3/3

<このページでは、『日経ビジネス』の特集記事の概要紹介と、管理人のコメントを掲載しています>

製鉄は製造過程で有害物質を排出することがあります。

最近の例ではシアンの流出騒ぎがありました(2022年8月)。

こうした事態に対処すべく、日本製鉄は懸命に取り組んでいます。

公害ですから2度とこうした事件は起こしてほしくないですね。

PART 3 水素還元製鉄やCCUSで突破 道険し脱炭素 ”静脈”人材に託す

「脱炭素」は世界共通のテーマになりつつあります。

炭素の排出が地球温暖化の主因であるかどうかの議論はここでは置いておくとして、

「カーボンニュートラルは日本製鉄にとって避けて通れない重大な経営課題」(沈まぬ日本製鉄 橋本改革、V字回復の真相 2022.11.14 p.026)

であることは間違いありません。

✅日鉄の二酸化炭素排出量の目標

日鉄は2030年度に二酸化炭素(CO2)排出量を13年度比3割減らし、50年度にゼロにする目標を掲げている。その命運を握るのが大量のCO2を排出する石炭(コークス)の代わりに、水素を使って鉄鉱石から酸素を取り除く「水素還元製鉄」の実用化。できるのはCO2フリーの銑鉄だ。

✅水素還元製鉄

この目標達成のために現在実証テストを行っているそうです。

その場所は、先にYouTube動画でご紹介した「東日本製鉄所君津地区」です。

ここにそびえる第2高炉が25年度下期から一部、設備を衣替えする。製鉄所内で集めた水素ガスを使いCO2を10%以上減らす実証テストのためだ。

高炉から出るCO2を回収する技術も使い、計30%を削減する。脱炭素に向けた大きな一里塚になるとあって、プロジェクトを率いる先端技術研究所の野村誠治所長は「時間は一刻の猶予もない。必ず成し遂げる」と強調。

しかし、これだけでは「日鉄は2030年度に二酸化炭素(CO2)排出量を13年度比3割減らし、50年度にゼロにする目標」の達成は不可能です。

そこで、CCS と CCUS に触れておきましょう。

CCSは、“Carbon dioxide Capture and Storage”の略語で、二酸化炭素(CO2)を分離・回収し、地中などに貯留する技術のことです。CCUSは、同じく“Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage”を略したもので、回収したCO2の貯留に加えて利用しようというものです。

✅脇役だったエンジニアたち

CCUSのキーパーソン 1

水素還元製鉄だけではない。CO2を回収・貯留・再利用する「CCUS」の技術開発でも二の矢、三の矢を放っている。力を発揮するのはこれまで“脇役”だったエンジニアたちだ。

REセンター(千葉県富津市)研究所環境技術研究者の小杉知佳研究第一課長。日鉄初の水産学科出身という異色の経歴で、CCUSのキーパーソンの一人だ。

小杉さんは何をしているかと言えば、海藻類の研究をしています。

「何?」と思いますよね。製鉄とどんな関係があるのだろうかと疑問に思いました。この記事を完読するまではその理由が分かりませんでした。

鉄分は海藻類の成長を促す栄養素として知られている。

(中略)

日本の沿岸部では過去10年以上にわたり、藻場が衰えて貝類や魚類の生態系に影響を及ぼし、昆布などが生えなくなる「磯焼け」が深刻になっている。そこで救世主になったのがスラグだ。小杉氏は09年の入社以来、スラグを使った藻場再生などの研究を続けている。

現代人は鉄分が不足していると言われていますね。

食生活の乱れが原因と言われています。

人間と同様に、鉄分は海藻類にとっても成長を促す重要な栄養素だったのです。

✅スラグとは?

スラグ(slag)あるいは鉱滓(こうさい)は、鉱石から金属を精錬する際などに、冶金対象である金属から溶融によって分離した鉱石母岩の鉱物成分などを含む物質をいう。スラグは、しばしば溶融金属上に浮かび上がって分離される。

スラグは種々の金属の精錬の際に生じるが、最も多く産出されているのが生産量の多い鉄の精錬由来のものである。その場合、特に製鉄スラグや鉄鋼スラグとも呼ばれる。

以上2件の解説はスラグ(Wikipedia から)によるものです。

小杉氏はスラグを活用できるか全国50の海岸で調査・実験をしています。

言葉だけの説明では理解しにくいと思いますので、図表で見てみましょう。

CCUSをもう一度確認しておきましょう。

「二酸化炭素(CO2)を分離・回収し、地中などに貯留し、利用しようというもの」

✅海岸沿いのスラグベルト構想

海で吸収されるCO2のうち、約4割は浅い海域で取り込まれる。海岸線の長い日本で「スラグベルト」を築けば、オフセットの一助となる。小杉氏は「5年後には1000トン単位でスラグを扱い、毎年数haの藻場をつくっていきたい」と腕を鳴らす。

1日も早く実現するといいですね。これは日本製鉄1企業の問題ではなく、日本全体にとっても重要な課題です。

✅動脈と静脈

政官財界のどこであっても主流と傍流あるいは主役と脇役が存在します。

動脈と静脈と言い換えることも出来ます。

日鉄においてはどうでしょうか?

日鉄の製鉄現場は「動脈」と「静脈」に大別される。動脈系は鉄鋼製品づくりそのもので、ある意味主役だ。静脈系は製鉄工程で出る副生ガスや排水、スラグなどの処理を担う脇役だ。これら動脈、静脈の現場には「金属、物理、化学、生物と幅広い分野に関わる技術が使われ、それぞれの専門家もそろっている」(野村所長)。

先述した環境技術研究者の小杉知佳研究第一課長やこれからお伝えするCCUS技術研究室の中尾憲治研究第一課長はこれまで「静脈系の隠れキャラたち」(p.028)に該当する人たちです。

彼らは長きにわたる雌伏を経て、脚光を浴びることになりました。

CCUSのキーパーソン 2

多様な人材価値が日鉄の競争力の源になっているわけだが、近年、静脈系の隠れキャラたちがひのき舞台に上がるようになった。CCUS技術研究室の中尾憲治研究第一課長もその一人だ。

「これは革命的ではないか?」。21年7月、日鉄が発表したある研究成果がツイッター上で話題を呼んだ。触媒を介してCO2からポリウレタンの原料「ポリカーボネートジオール」を合成することに成功したのだ。常識を覆したのは常圧での合成だ。

✅どこが革命的なのか?

CO2を他の物質に変換する研究には化学大手も力を入れているが、高圧のエネルギーが大量に必要。変換のプロセスでCO2を出す本末転倒の結果になる。また、原料によっては化学反応を阻害する水が発生してしまうなど課題があった。

中尾氏らはモーター磁石の原料であるレアアースの副生成物「酸化セリウム」を触媒として使い、原料のジオールに常圧の0.1メガパスカル程度のCO2を注入。ポリカーボネートジオールをつくり出した。

常圧での合成がポイントだったのです。

別の例でもあります。

EV車の普及が進んでいますが、EV車に供給する電気を作り出すために化石燃料を使っていたのでは本末転倒ですね。

そこで核融合炉建設が急がれています。

1/15(日) 11:10配信 ニュースイッチ 日刊工業新聞

✅CO2善玉化計画

原理は単純。ジオールの沸点はセ氏200度前後、水は100度。100度より高い環境で反応させれば、水だけ蒸発し、欲しい化合物を抜き出せる。CO2をお宝に変え使い道がなかった酸化セリウムも簡単に利用価値のある材料に変えた快挙だ。

長年月にわたる研究を続けてきた成果が、遂に日の目を見ることになりそうです。

課題は莫大な投資が必要になることです。

冒頭の水素還元製鉄の実用化には5兆~6兆円の投資が必要とされる。だが、国からの支援は乏しく、22年に公表された新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)による支援は2000億円弱にとどまる。

実用化で先を行く欧州連合(EU)では各国が国家プロジェクトとして、鉄鋼業の脱炭素化に7~10年間で数兆円の資金やファンドを用意。欧州アルセロール・ミタルは設備投資に対し最大50%の公的支援を取り付けた。ドイツ政府などが後ろ盾になっている。中国も支援が手厚い。

橋本社長は他国との脱炭素の競争力低下に神経をとがらせています。

製鉄の環境対応技術では日本勢が優位性を保ってきた。だが、脱炭素への投資を緩めると、大きな経営の痛手を負いかねない。それは橋本社長が一番よく分かっているはずだ。

PART 4 日本企業の悪循環を断つ 利益なき顧客最優先を改めよ

橋本社長には「社員を犠牲にしていないか」という想いがあります。

つまり、社員の給料を上げることが出来ていなかったという現実です。

橋本社長はこう語っています。

「社員の給与の総額をどれだけ増やせたかが、私にとっての経営のKPI(重要業績評価指標)ですよ」。橋本英二社長はストレートにこう語る。

日鉄の賃金改善額(ベアに相当)は2022年に3000円と1998年以来の高水準となった。賞与も237万円(39歳、21年勤続ベース)と14年ぶりの高さになり、橋本社長は働きに報いた。

今年に入り、ファーストリテイリング(ユニクロやGUを運営する会社)が従業員の給与を最大40%上げると公表しました。

春闘を前に給与を上げる企業が増加しそうです。

「社員を犠牲にしていないか」ということを具現化したエピソードをご紹介します。最大の取引先であるトヨタを特許侵害で提訴したことです。

電磁鋼板の特許侵害でトヨタ自動車を提訴し、鋼板の価格交渉で大幅な値上げを突き付けたのも、社員の努力が犠牲になっていたからだ。ハイブリッド車やEV(電気自動車)のモーターコアに使う「無方向性電磁鋼板」は世界最多の特許数を日鉄が保有しているとみられ、何十年もかけて先達が技術を磨いてきた。量産にこぎ着けるのも、何年もの月日を要した。

そうした社員の努力の結晶をないがしろにした宝山鋼鉄の特許侵害とトヨタの採用は目に余るものがあった。そこには最大顧客に忖度(そんたく)する姿勢はみじんもない。

今まで多くの企業で「顧客のためなら」という大義名分がまかり通っていました。

昔、「お客様は神様です」という言葉が流行りましたね。

若い方はご存じないかもしれません。

三波春夫さんの言葉です。この言葉には多くの人が誤解していました。

歌う時に私は、あたかも神前で祈るときのように、雑念を払って、心をまっさらにしなければ完璧な藝をお見せすることはできないのです。ですから、お客様を神様とみて、歌を唄うのです。また、演者にとってお客様を歓ばせるということは絶対条件です。だからお客様は絶対者、神様なのです。

話が脱線してしまいました。

話を戻します。

「顧客のためなら」という大義名分は、部分最適にはなっても会社全体の利益を害する。そうなれば企業の競争力を損なうのは自明の理。それは回り回って商品やサービスの恩恵を受けていた顧客に跳ね返ってくる。

トヨタとの関係を健全なものに戻したいという想いが、トヨタを特許侵害で提訴しました。値引きが当たり前という慣行を打ち破り、鋼板の大幅な値上げを突き付けたのです。

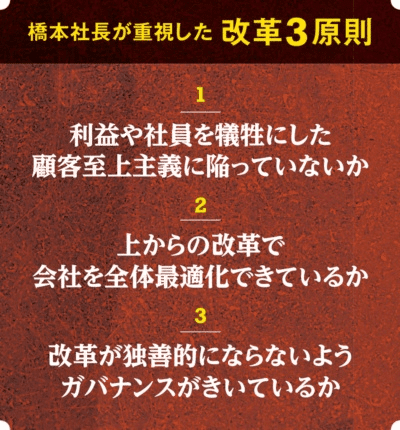

橋本社長はガバナンス(企業統治)にも注意を払っています。

橋本社長は上からの改革が独善的にならないようガバナンス(企業統治)にも注意を払う。20年、監査等委員会設置会社に移行した。経営戦略をスピード感をもって実行していくのと引き換えに、それが理にかなっているか取締役会での監督機能を強化。チェックを働かせる。

✅日鉄のアキレスけん

日経ビジネスは「日鉄のアキレスけんは改革の継続性だ」と断言しています。

日鉄のアキレスけんは改革の継続性だ。鍛え上げた収益体質に慢心すれば巨艦は沈む。経営層と社員が緊張関係をはらみつつも一体感を維持できれば、次への成長力も生まれてくる。

沈まぬ日本製鉄 橋本改革、V字回復の真相 2022.11.14 p.031

🔷 編集後記

日本製鉄には課題が山積しています。

しかし、橋本社長の掲げる改革3原則を遵守し継続していくことが求められます。

編集長インタビューで橋本社長は次のように語っています。

こだわりや後継者問題にも言及しています。

橋本社長のこだわり

近い将来、社長を退任する時、1つだけ自分がこだわったKPI(重要業績評価指標)は何だったかと聞かれたら、私は社員に支払っていた給与をどれだけ増やせたかだ、と言うと思います。労働組合の委員長には、賃金の改善を以前の製造業の中で鉄鋼業が占めていたトップのレベルまで戻せたことが一番うれしいんだ、と言っています。

中国の古典で「恒産無ければ恒心無し」という言葉があるのをご存じでしょうか。安定した財産や職業をもっていないと、安定した道徳心を保つことは難しいという意味です。給料が安いのに一生懸命やる人はほんの一部です。我慢ができても1~2年でしょう。

任期について

当社は5年単位で社長が交代していますが、私もそのつもりです。そうでないと私のスタイルばかりになって会社としてよくない。モノ申せないのでは、というお話ですがちゃんと後任はいます。複数いる。

発信力がないと社長は務まらないわけで、きちっと意見を言う部下でないと私の任命責任にもなる。慣例通り5年の任期で交代できるということは、ちゃんと人材が育っているということでしょう。

⭐ 回想録

⭐ マガジン (2023.01.15現在)

いいなと思ったら応援しよう!