あなたの課題の正体は??【4つの課題分類から突破のキッカケを掴む】

人も企業も、さまざまな課題を抱えています。一口に課題と言ってもその種類は千差万別。あなたは自分たちの課題を正しく捉えられていますか?

この記事では、私なりの課題の「分類方法」とそれぞれの「突破方法」を整理しています。もしかすると、今のあなたが抱えている課題の正体を見つけ・次の行動を決定するヒントになるかもしれません。

01.課題を性質から4つに分類する

私は課題の性質を「壁」「鎖」「沼」「霧」の4つに分類して考えています。

いま直面している状況を「壁鎖沼霧」のどれに該当するか突き詰めて考えてみると、今までボンヤリしていた課題の正体も見えてきます。

課題の正体が明らかになれば、突破するための方策にたどり着く可能性も高まります。もしいま何らかの課題を抱えているものの、その正体がボンヤリとして掴めていないのであれば、「壁鎖沼霧」の何に該当するかを考えてみると良いでしょう。

02.課題①『目の前に立ちはだかる壁』

これが一番わかりやすい課題です。すでに言語化できている課題と言ってもよいでしょう。

壁は分厚く見えます。壁はやたらと大きく見えます。壁を目の前にするとゲンナリします。そう、壁はそこにぶつかる前に勇気を挫く性質を持っています。

ではどうやって突破するのか。大きく分けて2つです、特に複雑なことは言いません。

① 立ち向かい方を整理する(ぶつかるのか、穴を穿つのか、梯子で越えるのか、回り道するのか)

② 立ち向かう勇気を持つ(ゲンナリしてその場に留まっているだけなら)

当たり前じゃない?と思うかもしれませんが、その当たり前が難しい。「壁」のゲンナリパワーは強大ですから。先に挙げた2つの方策は両方とも意識してみてください。手段と勇気と、その両方が壁を突破するための武器です。

03.課題②『自分を縛る鎖』

ここに囚われている人・企業がメチャクチャ多いと感じています。

鎖とは一種の先入観・固定観念です。過去の経験がベースになっていることもあります。先入観・固定観念によって自分たちの思考・行動に制約を作っている状態と考えてもらえれば分かりやすいでしょう。

本当はさまざまな選択肢があるのに、自分たちでわざわざ可能性を狭めているのです。しかも、鎖に縛られていると自分自身が気づいていないパターンもよく見かけます。「壁だと思っていたら鎖だった」みたいな状況は誰にでも起こり得ますよね。

逆に、鎖の存在に気づいていても抜け出せない人・企業も多くいますよね。原因の代表的なものが「過去の経験」です。過去の経験は強く印象に残ります。一般論でも何でもないのに、自分たちの経験を一般論化してしまうことも誰にだってあるでしょう。

鎖はどのように突破するのか、これも主に2つの方策があります。

① そもそも論から考える(ひたすら「なぜ?」を繰り返して思考を深める。)

② 事実と解釈を分けて考える(特に事実も「普遍的事実」と「個人・組織の体験」は分けて考える)

なぜを繰り返すアプローチは有名です、Why×5とも言われるモノですね。ただし、コレを活用するときに一つ注意点があります。

「なぜ?」を問いかけて掘り下げていくと「因果関係がつながっていない回答」が浮かんでくることがあります。これは問いかけの主体を明確にしていないがために起こる事態です。

因果関係のつながっていない掘り下げをしても、課題の本質には辿り着きません。「Why you」なのか「Why we」なのか、「問いかけの主語」を意識しながら掘り下げていきましょう。

04.課題③『もがけばもがくほどハマる沼』

一言で表現すると「頑張り方を間違えている」状態です。努力はしているものの状況は改善しない、もがけばもがくほどズブズブと沼の底に沈んでいく悪循環のサイクル。ツラいものがありますね・・・

沼には手強いポイントが3つあります。

一つは、「努力が報われない」→「頑張っても無駄」→「無気力思考」とモチベーションを奪い取ってしまうところ。

二つ目は、是非はどうあれ「努力している」状態のときにはどこかで「自分は間違っていない、認めない周り・顧客・社会が悪い」と思ってしまいがちになってしまうところ。

三つ目は特に組織の場合、沼にハマっているときには上手くいかない状態の原因を仕組みよりも構成員の努力に求めがちになるところです。

沼の脱出も、「そもそも論」が大切になります。

自分たちの採っている手法が本当に適切なのか、そもそも論から見つめ直すことが最初のステップ。まずは手段と目的を分類しましょう。いま採っている手法は本当に目的に沿う手段なのか、ズレているならこの時点で気付くことも出来るはずです。

それでも上手く解決策が見いだせないとき、「目的の主体」をじっくり掘り下げてみてください。「目的が、誰のための目的かを明確にする」とも言えるでしょう。

ビジネスシーンでありがちなのは、自分たちの目的と顧客の目的を混同しているケースです。自分たちの目的達成のために組み上げた手段を顧客に提供しても顧客には受け入れられないですよね。顧客の目的達成のための手段として自分たちの目的が存在するはず、そもそも論は「誰にとって」が大事なのです。

私たちはついつい「主語」を見失いがちです。それは日本語が主語を表現しなくても相手にが汲み取ってくれる文化だという言語文化的な背景も影響しています。だからこそ、「目的の主体」を整理することは意外と状況の整理に役立ちます。

05.課題④『進む先が見えない霧』

目的地は分かっているのに、どう辿り着けば良いかわからず途方に暮れている状態です。一番モヤモヤする状態ですね、霧だけに(笑)

とにかくこの状態はもどかしい。沼にはハマってないんです、沼は避けている。自分たちの「あり方」から逸れる手法は取りたくない、だから下手な手法は打たないのですが、でもどう動いてよいのか分からない。結果、その場に留まり続ける状態になります。

解決策は2つ。コレもシンプルです。(シンプルだからこそ難しい・・・)

① 仮説を立てる(創造力、妄想力が大事になる)

② 勇気を持って、一歩前進する

「あり方」から逸れない「やり方」はたくさんある。たくさんを「生み出す」こと、その中の何をチョイスするのか「選ぶ」こと、勇気を持って「実行する」こと、実行した結果を受け止めて「改善する」こと。もう、世の中で言われまくっていることです。

とは言え、仮説を立てることも勇気を持つことも一筋縄ではいかない。そこで次には課題と解決策を上手く探り当てる方法、そして勇気を持つ方法について解説していきます。

06.課題と解決策をいかに「特定」するか

壁鎖沼霧、一口に課題と言っても様々なパターンがあることをご説明しました。しかも、課題そのものを捉え違えていることもある。だから、解決策を特定する前に課題そのものを特定することが重要となります。

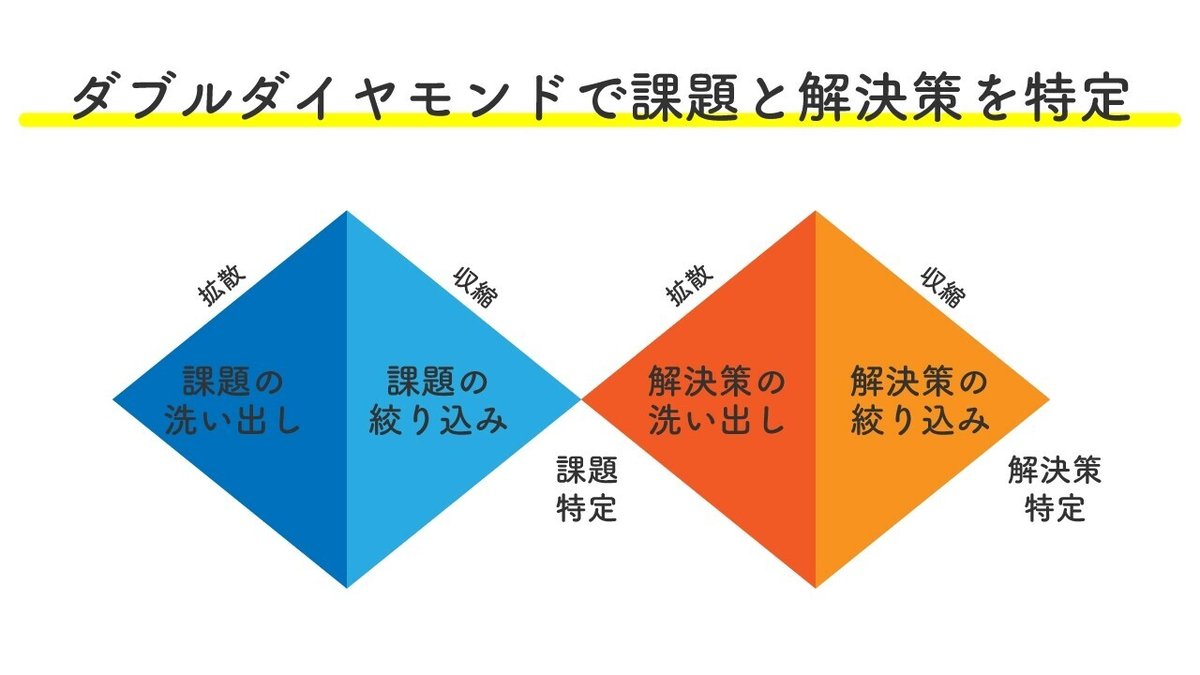

このとき、有名なフレームワークで「ダブルダイヤモンド」と呼ばれるプロセスが有効です。まず課題が何なのかを特定する、その先に解決策を特定するというプロセスです。一見すると何の変哲もないフレームワークに見えますよね。

このフレームワークの肝はそれぞれ「拡散」と「収縮」のプロセスを経ているところです。

何かの目的地に辿り着こうとするときに、通常は「これが課題だろう」「これが解決策だろう」とアタリをつけがちですが、それはバイアスとなってしまい「拡散」が不十分となってしまいます。

例えば課題の拡散が不十分な状態で解決策を考えると、その途中で別の課題が見えてきます。すると、課題同士の関係性を考える必要が出てきたり、今取り組んでいる解決策との関係性も整理したりする必要が出てきて、文字通りの「空中戦」が行われることに。関係者が増えれば増えるほど、収集がつかなくなってしまいます。

だから、バイアスを取り払った状態でフラットに課題も解決策も拡散せねばなりません。フラットに広げる力、そして筋の良さそうなモノを選ぶチカラがダブルダイヤモンドでは問われてきます。ただ、このフレームに沿って思考することを繰り返せば自然とその能力も培われると感じています。

もちろん、実際には課題の拡散を十二分に行ったはずなのに、解決策の特定プロセスに入った途端に、「新たな(しかも本質的な)課題」に気付くような事態もあるでしょう。

しかしそれはある意味で「徹底的に課題を考える」というプロセスがあったから気付くことのできた課題だと思います。きっと、後戻りではなかったはず。

07.勇気を持つために「失敗」を捉えなおす

ここまでくれば、あとは課題を突破するために行動するのみです。ただ、その一歩が踏み出せません。なぜなら勇気が出ないから。

この状態を「考え方が逆」と表現する人もいます。行動するから勇気がついてくる、行動量がすべてだからまずは動いてみること。その先にしか勇気はついてこない、とにかく動け!と。

正論なんですが、それでも動けないものは動けないですよね。

勇気に悩む人の気持ちはなかなか理解してもらえません。では、どうすれば勇気を持つことができるのでしょう?

そこで大切になるのが、「勇気を挫くモノ」について考えてみること。つまり「失敗」です。

私は「勇気を持つ」を「失敗を許容する」と変換して解釈しています。

私たちが恐れるものは何でしょう?、勇気を振り絞って行動した先の「失敗」ではないでしょうか。

「失敗」が恐いから行動できない、その場に留まってしまう。だから「失敗」について解釈を変えてしまいましょうという投げかけです。

失敗についての解釈を変えるための方法は①失敗を「単なるプロセス」だと認識すること、②失敗の解像度を高めること、この2つです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

① 失敗を「単なるプロセス」だと認識する

「成功した人間とは失敗しても諦めなかった人間だ」といった言葉は世の中にゴマンとあります。しかし、トライの度に心折れるような思いを抱いていては継続できません。悔しさや絶対に目指すべきビジョンによって奮い立たせられることもあるでしょうが、それも限界があるでしょう。

だから、「失敗」を「試行」と捉え直すのです。「試行」であれば成功するまでのプロセスと感じることができます。失敗を許容できないと挑戦自体ができなくなります。失敗を失敗と捉えない思考が挑戦のサイクルを駆動させます。

とはいえ、「失敗をしないように万全を期すことは大事」という発想もあるでしょう。しかし、コレが「失敗を避ける発想」に陥ると危険だと感じています。

この発想にあるときには「安全策」を採用しがちだからです。実際には単に「一見すると安全なように見える策」というだけです。現時点で自分たちが見えている領域だけで判断している安全策なだけ。

さて、自分たちは世間や市場をキッチリ見渡すことができているのでしょうか。そもそも適切に見渡せているなら失敗なんてしないはずですよね。往々にして、「現時点での認識」を信じすぎです。安全策は別に安全なわけではありません。いまの自分たちからは「安全に見える」だけです。

だから、トライが必要なのです。トライを続けるためには、失敗をプロセスだと捉える思考がガソリンとなってくれるのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

② 失敗の解像度を高める

解像度を高めるとは「どこまでの、どんな失敗までならOKなのかを具体的に想定しておく」ことです。

そもそも失敗について考えたい人なんてそういません。しかし、失敗にも色んな種類があります。失敗をプロセスと捉えていても再起不能な致命的な失敗をしてしまってはそこでお終いです。(プロセスと捉えていたら、そこから別の方法で再起を図る発想にも至れそうですが・・・)

一方で、本当に単なるプロセスの一つとしての失敗を致命的なモノと見做してしまい撤退してしまうと、せっかく有効な知見を得たのにそれを次に活かすことができません。

解像度を高めるには、まず「最悪の事態」を想定してみること。

そこから徐々に最悪度合いを変化させていき、どこまでの・どんな失敗ならO Kなのかを具体的にイメージしていきましょう。

そもそも私たちが不安になるのは「よく分からない」からです。しかし、具体的なイメージとなった失敗は最早「よく分からない」モノではありません。このときに抱く感情は「不安」ではなく「危機感」です。危機感はいくらでも対処ができるものです。

勇気を持つために、勇気の側にアプローチしようとしても上手くいきません。逆に勇気を挫くモノの正体を明らかにすること。コレがいま前に踏み出せない人が、一歩進むための秘訣です。

たぶん「失敗をプロセスと認識する」よりも「失敗の解像度を高める」方が簡単にできることだとは思います。

「失敗を避けるように」という教育・文化のなかで育ってきている人も多いはずですから、染み付いた概念を変えていくことは容易ではありません。

でも、できることから少しずつ「自分たちのあり方」も変えていきたいモノですよね。

08.課題の正体を明らかにし、解決策を見つけ出し、行動し続ける

人も企業も、誰しもが夢を持っています。その夢を押し留め・想いを挫き・足を動かなくさせてしまうモノ、それが壁鎖沼霧に代表される課題です。(もちろん、他にも色んな課題があります。)

そんな課題、ブチ抜いてしまいたい。あなたが想いを実現できずその場に留まっていることは世界の損失です。この考え方、アプローチがその一助になればとても嬉しいことです。

いいなと思ったら応援しよう!