大河コラムについて思ふ事~『光る君へ』第33回

9月上旬になりました。まだまだ残暑が厳しい新学期ですが、皆様健やかにお過ごしでしょうか。

台風10号がようやく熱帯低気圧にかわりましたが、大雨災害や皆様健康には充分お気を付けください。

さて、光る君へ第33回。

今週も『武将ジャパン』大河ドラマコラムについて書かせていただきます。

太字が何かを見たさんの言質です。

御手隙の方に読んでいただければと思います。それでは。

・初めに

>出仕したり里に帰ったり、気ままなまひろの執筆を我慢強く待ち。

内裏に上がったまひろさんは女房たちを取り仕切る上臈の宮の宣旨から『藤式部』の名を与えられ、「物語を書く事が務め」と文机や硯や筆など様々な備品が揃えられた部屋に案内されます。

まひろさんは物語を書こうとするも女の童が調度品を取り落としたり、中宮大夫の藤原斉信卿が藤原公任卿を伴い挨拶に来るなどします。

夜には床に入るといびきや寝言を聞く始末です。

まひろさんは物語の執筆と共に中宮大饗の宴の準備、彰子の身支度の手伝いなどをこなしていきます。

しかし、部屋の傍を通る女房たちの声や視線が気になったり自分だけ机に向かっている事への居辛さから、まひろさんは執筆のため「里に戻って書きたい」と道長卿に直訴します。

しかし、藤壺に帝のお渡りがないと困りその手段としてまひろさんの物語が必要な道長卿はそれを許しませんでした。

「お前は我が最後の一手なのだ」と頭を下げ引き止める道長卿でしたが、やがてまひろさんは里下がりをし、自邸で執筆した物語を藤壺に届けるようになります。

>寛弘2年(1005年)、藤壺に出仕したまひろの名が決まります。

寛弘2(1005)年、12月。

内裏・藤壺に上がったまひろさんは、藤壺の女房たちを取り仕切る上臈の宮の宣旨から「宮の宣旨と申す。今日よりそなたを、藤式部と呼ぶ事にする」と告げられ、『藤式部』という女房名を与えられました。

宮の宣旨は「そなたは藤原」「そなたの父は、かつて式部丞蔵人であったであろう」と由来を説明します。

「中宮様の御為に尽くしましょうぞ」と言う宮の宣旨にまひろさんは「よしなにお導き下さいませ」と答えます。

藤式部ことまひろさんを見る女房たちの表情は様々です。

末席では赤染衛門が微笑んでおり、まひろさんはそれに励まされます。

>父が式部省で蔵人であったことから決定。

『式部省』は律令制における太政官八省のひとつで、朝廷の礼式および文官の考課、選叙、賜祿などをつかさどり、大学寮・散位寮を所管した役所です。(出典 精選版 日本国語大辞典)

『式部』は父為時公の官職であった『式部丞・蔵人』に由来するものです。

>なお、史実と照らし合わせると、内裏の焼失失後に紫式部が出仕するのはまだ早いようで。

>倉本一宏先生は寛弘3年(1006年)出仕説を支持されていて、そこはドラマならではのアレンジでしょう。

時代考証の倉本一宏先生によると、紫式部(藤式部)が彰子のもとへ出仕したのは、ドラマでは寛弘2年(1005年)という事ですが、寛弘3年(1006年)12月29日出仕説を取られています。

『紫式部日記』の記述から、紫式部が彰子のもとへ出仕したのが12月29日である事は分かるが、年号などについては書かれておらず、寛弘2年か寛弘3年か不明なのだそうです。

寛弘2年12月は29日までしかなく、大晦日という事になり、何かと慌ただしいのではないかとの事です。

また寛弘2年11月15日に内裏で火事が起きたその翌月という事で彰子さまが里内裏の東三条殿に移っている時期に当たるのだそうです。

よって『紫式部が彰子のもとへ出仕したのは寛弘2年ではなく、寛弘3年12月29日でないかと考えています。』と倉本先生は考察されています。

・空気を読まない新人・藤式部?

>出仕を始めたまひろが、藤壺を案内されてゆきます。

まひろさんは宮の宣旨に務めである物語の執筆のための『房(小部屋)』へと案内されました。

まひろさんの房には最高級の越前紙や三日月が掘られた硯など様々な文房具や調度が揃っています。

宮の宣旨に「左大臣さまと北の方さまのお計らいと心得よ」とに言われ、まひろさんは一礼しました。

そして宮の宣旨はまひろさんに「物語を書くのが務めのそなたには関係ないが」と前置きしながらも、「そもそも女房の仕事は 中宮様のお食事のお世話 身の回りのお世話 お話相手 内裏の公卿方との取り次ぎ役などである」と教えました。

まひろさんは「私もお手伝いしとう存じます」と言います。

まひろさんの言葉に宮の宣旨が驚いた様な表情をし、側で馬中将の君と縫い物をしている左衛門の内侍が「お手伝い…」と訝しがっています。

宮の宣旨が去り、まひろさんは女童から荷物を受け取り、他の房の女房たちの視線を気にしながら自分の房へ入りました。

そして硯で墨を擦り物語を書こうとしましたが周囲が慌ただしく、細長(ほそなが)を着た女童たちが運んでいた調度品を取り落として大きな音をたてるなどし、執筆に身が入りません。

>出仕を始めたまひろが、藤壺を案内されてゆきます。

主な女房たちだけでも名前を検索しては如何でしょうか。

藤壺の局(簡単な仕切りで区切られた空間)や房(小部屋)を案内していたのは『宮の宣旨』です。

天皇付きの女房を『上の女房』というのに対し中宮付きの女房を『宮の女房』と言い、宣旨・御匣殿(みくしげどの)・内侍は女房三役といわれ、宮の女房の筆頭が中宮宣旨です。

公文書など重要書類を扱う女性秘書官であり、高い知性と教養に加え機転が利く勘の良さが必要とされた上臈の女房でした。

彰子さまに仕えた宮の宣旨は中納言源伊陟(これただ)卿の娘で源陟子(ただこ)と言い、醍醐帝の曾孫に当たる方です。

>道長と倫子により、一通り揃った文房具。

>相当お高いもので、現在でたとえるなら新入社員のパソコン周りがモニタも複数並ぶような最新鋭スペックのもので取り揃えられたようなものでしょう。

現代ならともかくハイスペックのPC周りで例えたため調度品に対する情緒が無くなっているとおもいます。

まひろさんの房の調度品や筆記用具について調べることはしないのでしょうか。

公式HPによると、中宮彰子さまに女房として仕えながらも『源氏物語』を執筆するまひろさんには宮の宣旨と同等の部屋が用意されています。

まひろさんの筆記用具は装飾スタッフの拘りが詰まった物だそうです。

まひろさんが筆置きとして使用しているのは、牛車の置物です。

また『源氏物語』には『竹取物語』に言及した部分が何度か見受けられ、紫式部が『竹取物語』を重んじていたことが伺える事からまひろさんの筆記用具には『竹取物語』モチーフがあしらわれており、硯には三日月が彫り込まれ、水差しには竹文様、文鎮は兎と三日月が施されています。

書棚には紙や巻子が整頓して置かれ、越前和紙は青い布で包まれて保管されているという設定なのだそうです。

>物語の執筆を書くため出仕をすることになったまひろですが、女房としての勤務を期待されている様子。

『執筆』とは、文章を書く事なので、『物語の執筆を書くため』という語句は書くというという意味が二重になっていると思います。

『物語を書くため』もしくは『物語を執筆するため』が適切かと思います。

宮の宣旨は「物語を書くのが務めのそなたには関係ないが」とまひろさんの務めを伝えたうえで「女房の仕事は中宮様のお食事や身の回りのお世話、お話し相手、内裏の公卿方との取り次ぎ役などである」と通常任務を教えました。

まひろさんは「私もお手伝いしとう存じます」と言ってしまい、縫い物をしていた左衛門の内侍が訝しがっているわけです。

左衛門の内侍は『紫式部日記』で紫式部を『日本紀の局』と揶揄した記述がある方です。

>実の娘である賢子ですら鬱陶しかった彼女が、そんな環境に耐えられるはずもありません。

まひろさんは賢子さんを鬱陶しがったわけではないと思います。

一度アイデアが降ってくると集中し書き綴る質であり、『カササギ語り』の時は遊びたい盛りの賢子の世話よりも執筆を優先し、遊んでもらえない寂しさから賢子さんが原稿に火を付けるトラブルに発展しました。

そこで為時公が気を遣いまひろさんが集中を切らさないよう賢子さんと遊んだりしていました。

しかし、宮中はそういう気遣いは一切されない集団生活なのでまひろさんは困っているのです。

・地味でつまらぬ女は才を発揮せねばならない?

>そして案の定、まひろのもとに藤原公任と藤原斉信がノコノコやってくるわけですよ。

執筆に身が入らないまひろさんの許に藤原公任卿と藤原斉信卿がやって来ました。

公任卿は「藤式部と呼ばれておるそうだな。藤壺に上がれてよかったな」と言いながらも「うちの者はお前が来なくなって寂しがっておる」と笑います。

まひろさんは慌てて扇で口元を隠しました。

斉信卿は「左大臣さまにそなたを推挙したのは中納言殿(公任卿)である。知っておるか?」と尋ねます。

まひろさんは「左大臣さまから聞いておりました」と答え、礼を言います。

公任卿が「己の才を十分に生かせ」と言い、斉信卿は「何かあれば中宮大夫の俺に申せ」と言います。

まひろさんが「何かありそうなのですか?」と尋ねると、斉信卿は「ここの女房たちは高貴な姫ばかりなのだが、頼りにならぬ」と答えます。

まひろさんが「頼りにならぬとは?」と尋ねると斉信卿は「中宮さまと同じ様な育ちの姫ばかりゆえ、中宮さまのために働くという気持ちが薄い。お伝え申せと言っても伝わらぬし、言った事はやらぬ」と話します。

公任卿は「要するに世間知らずだ」と言います。

斉信卿は「世間知らずではなく鈍いのだ」と言います。

公任卿は「見栄えはしても鈍いのは困る」と言い、斉信卿も同意して笑います。

まひろさんは、扇で口元を隠しながら、「私の様な地味でつまらぬ女は、己の才を頼みとするしかございませぬ。左大臣さまのお心に叶う様、精一杯努めて参ります。」と言います。

その後斉信卿は公任卿に、「あいつは地味でつまらぬ女ってお前前に言っていなかったか?」と尋ねます。

公任卿の記憶は曖昧です。

公任卿と斉信卿が去った後、まひろさんは何かを紙に書きつけていました。

その中には『打鞠』という文字も含まれていました。

>ゴシップに敏感な斉信は、推挙したのは中納言(公任)なんだと探りを入れている。

『ゴシップに敏感』というよりも、F4が一同に介した宴会の席で、藤壺に帝がお渡りになる様策を考えていた道長卿に公任卿が「面白い物語を書く女がいる。前の越前守、為時の娘だ」と当時四条宮で和歌の指南役をしていたまひろさんを推挙した(第30回)のを斉信卿も知っているので、まひろさんに挨拶がてら恩を売りに来たのではないでしょうか。

>二人はこのあと、「地味でつまらぬ女」という言葉に心当たりがあるようで、しばし呆然としております。

>あの盗み聞きした打毱以外の場面でも、まひろの話題になるといつもそんな風に評していましたもんね。

打鞠の試合を催した際、まひろさんは倫子さまの愛猫小麻呂を探していて雨を凌ごうと軒先に入りました。

偶然着替えをしながら女性の品定めをしていた公任卿と斉信卿の会話を聞いてしまったのであり、盗み聞きをしたくてしたわけではないと思います。(第7回)

また、まひろさんは知らない事ですが、宴席の場では公任卿が「面白い物語を書く女がいる。前の越前守、為時の娘だ」と紹介したのを受けて「あの地味な女だ」と思い出して言っています。

斉信卿に「あいつは地味でつまらぬ女ってお前前に言っていなかったか?」と問われ、公任卿があまり記憶に留めていない辺り、斉信卿の方がよく人を観察する質である事が伺えます。

>まひろはなかなか不気味でおそろしい性格をしております。

>そりゃこんな性格だったら、同僚から好かれないでしょう。

まひろさんの性格について『面倒くさい』と言わなくなったと思えばついに『不気味でおそろしい性格』などと言い始めましたが、人を見下してフラットに人を評価できない何見氏こそ好かれないのではないでしょうか。

「面白い物語を書く女がいる」と中宮付きの女房に推挙した公任卿は、かつて自分を『地味でつまらぬ女』と馬鹿にした相手でもあります。

藤壺でも『中宮さまと同じ様な育ちの姫ばかりゆえ、中宮さまのために働くという気持ちが薄く、世間知らずではなく鈍い』と品定めばかりしている二人に、まひろさんは『目の前の己の才を認められ出仕した女は昔貴方方が地味でつまらないと酷評した女ですよ』と意趣返しをしたのではないでしょうか。

男たちの心無い言葉に泣いて逃げ出すしかなかったまひろさんが、文才を買われ出仕し公卿である公任卿と斉信卿に堂々と皮肉を返せる程になった事のどこが『不気味でおそろしい』のでしょうか。

後からまひろさんは紙に『打鞠』などと書き付けていたので『源氏物語』第二帖「帚木」で、五月雨の一夜に源氏の君、頭中将、左馬頭、藤式部丞が女性の品評をする『雨夜の品定め』の場面の参考になるのかもしれません。

・お嬢様だらけのほのぼのオフィスか??

>斉信が、中宮大夫として女房たちに指示を出しています。

中宮大夫である斉信卿は、藤壺の女房たちに「室礼(しつらい)、座次(ざじ)、その他一切抜かりなきように支度せよ」と命じています。

「整い次第また確かめに参る。聞きたいことはないか」と言いますが、女房たちは何も言葉を発しません。

「あるのかないのか返事をせよ」と言う斉信卿。

女房たちからは「ございませぬ」とだけ返事が返ってきます。

それは年明け早々に行われる年中行事である『中宮大饗』の準備でした。

斉信卿が去ると「聞きたい事などありませんわよね」「毎年同じ様にやっておりますのに」と口々に女房たちが話しています。

馬中将の君は「中宮大夫さまは何かにつけ偉そうになさりたいだけよ」と言いながら準備をしています。

左衛門の内侍は「藤式部の父は従五位下なのに中納言さま(公任卿)と親しいのか」と不審がり、大納言の君がます。

小少将の君は「学がおありなのね」と感心し、さらに宰相の君は赤染衛門に「藤式部を昔からご存知なのでしょう?」と尋ねています。

赤染衛門が「中宮様の御母君がお若い頃、藤式部もお屋敷での学びの会に参っておりました」と答え、一同は驚いています。

>斉信に「中宮大饗」はぬかりなきよう準備しろと注意されても、もう毎年同じだと笑いさざめくだけです。

斉信卿が『中宮大饗』の準備をする女房たちに言ったのは「室礼(しつらい)、座次(ざじ)、その他一切抜かりなきように支度せよ」です。

あまりにも言葉を省きすぎです。

『室礼』は宴や儀式などのハレの日のために、寝殿造の邸宅の母屋や庇に調度類を置いて室内を装飾する事です。(出典 講談社『家とインテリアの用語がわかる辞典』)

『座次』とは 会合や宴席などの座席の順序や組み合わせの事です。座並、座順。(出典 精選版 日本国語大辞典)

貴族社会は身分社会で宴席でも席次の違いが視覚化されていました。

>ハングリー精神がないのでしょうね。

>ききょうのように「私のセンスを見せてやる!」というガツガツした意欲はない。

作中の『中宮大饗』の準備は正月2日の拝賀と宴のために調度などの室礼を整え、宴の席次を確認する様、中宮大夫である斉信卿が指示しているのですが、藤壺の女房たちは気位が高い方もいて毎年の事なので斉信卿の話をあまり聞いていないという場面でしょうか。

彰子さまが入内する際、道長卿は40人もの女房を揃えたといわれています。

四位、五位の家の娘の中でも容姿や人柄が優れている娘を選りすぐりました。

女房たちは「姫さま」と実家では呼ばれるような貴族の女性たちで、女房の下には女官といわれる女性やその下の地位にある女性たちもいたので汗水垂らして働く事はしなかったのでしょう。

『紫式部日記』には『ただ姫君ながらのもてなしにぞ、みなものしたまふ。(みんなお姫様気分でいるみたい)』と記述があります。

ここでも中宮大夫・藤原斉信卿は女房たちに苦労している様です。

>父が従五位の下なんだって。

>それなのに中納言と親しくて、四条宮で歌を教えていたんだって。

>などなど、素直な小少将の君だけは興味津々で、まひろのことを赤染衛門に聞いていました。小少将の君と赤染衛門以外の女房たちは把握していないのでしょうか。

こちらも説明を省き過ぎです。

「藤式部の父は従五位下なのに中納言さま(公任卿)と親しいのか」と言ったのはまひろさんの『お手伝い』発言に反応していた左衛門の内侍です。

『紫式部日記』では紫式部に『日本紀の御局』とあだ名を付けた女房として記述があり、『もの言ひの内侍(口さがない内侍)』と評されています。

「四条宮で歌を教えておられたそうですわ」と教えたのは倫子さまの姪に当たる大納言の君、「学がおありなのね」と感心していたのが小少将の君で大納言の君と小少将の君は姉妹です。

赤染衛門に「藤式部を昔からご存知なのでしょう?」と尋ねていたのは藤原道綱卿の娘・宰相の君です。

・これじゃ執筆できない!?

>「光る君」そう紙に書いて灯りを消し、眠るまひろ。

夜、まひろさんは房で燭台の灯りを付け物語の執筆をしています。

『光る君』と書き区切りが付いたため、灯を消して局で床に就きました。

しかし、どこからかいびきが聞こえ、殿方に引っ張られて行く者や寝相の悪い者もおり几帳の向こうで物音がしています。

さらに小少将の君の「豆、食べたでしょうー!泥棒ー!」という寝言も聞こえてきました。

まひろさんはぎゅっと目をつむり、何とか眠りに入りました。

翌朝、「お目覚めあれ!」という起床の合図と共に女房たちは身繕いをしていきます。

しかしまひろさんだけが起きて来ません。

様子を見に行った赤染衛門はまだ眠っているまひろさんを起こしました。

赤染右衛門が身繕いを手伝いながら「藤式部の務めは物語。私の務めは学び事の指南。役目は皆違えども、朝はちゃんと起きなければなりませんよ」と言い聞かせます。

宮の宣旨は女房たちに、「今日は一層忙しなくなる。分からぬ事、気掛かりな事はないな」と尋ね確認しています。

そこへまひろさんが、赤染衛門に連れられて遅れてやってきました。

寝坊をしたまひろさんは、先にいた女房たちから「昨夜は何をしていらしたの?誰ぞのおみ足でもお揉みにいらしたのではないの?」と揶揄われてしまいました。

宮の宣旨が「今日の大饗は心して務めよ」と一同を引き締めます。

まひろさんは足を揉みに行くというのが分からず、左衛門の内侍たちに「誰ぞの足を揉みに行くとは何の事でございますか?」と尋ねますが「やだ…おとぼけになって」と返されてしまいます。

すると赤染衛門が袖で口元を隠しながら「それは夜伽に召されるという事ですの」とまひろさんにに言います。

正月2日、中宮大饗では公卿らが中宮彰子さまにに拝謁し宴が行われました。

下賜する禄の用意や宴の準備で女房たちは忙しく立ち回り、まひろさんも女房たちと一緒に働いています。

禄を賜り礼を述べる公卿に会釈をする彰子さまの様子を見ていたまひろさんは宮の宣旨に注意されてしまいました。

そしてその夜、物語の執筆を続けようとしますが、寝落ちしそうになるまひろさんでした。

>ここで上から覗き込むカメラワークがよいですね。

>つまらない大河ドラマはカメラワークも単調でおもしろくないものですが、今年は随所に工夫が見てとれます。

『つまらない大河ドラマはカメラワークも単調』とわざわざ自分の嫌いな作品を比較して晒そうと言う意図に悪意を感じます。

公式のデザインコンセプトによると、『藤壺』の彰子さまの生活空間とは襖障子を隔てた北側にある女房たちの局は、およそ二間角の部屋が横一列に並び、各部屋は用途に応じて引物(ひきもの)や壁代(かべしろ)で仕切られ、それぞれ1~2名で使用します。

絵巻の様な「吹抜屋台(ふきぬきやたい)」と呼ばれる室内を意図的に上から俯瞰でドローン撮影できるセットにしてあるそうです。

個人蔵

>見かねた赤染右衛門が「夜伽に召されるということ」だと教えます。

>召人(めしうど)と呼ばれる役目ですね。ムッとしたことが顔にハッキリと出ています。

>まひろは、ききょうのようにセクシー対応はできそうにありません。

かつて登華殿では深い仲になったからと言い寄る藤原斉信卿にききょうさん(清少納言)が「深い仲になったからといって、自分の女みたいに言わないで」とつれない対応をする事もありました。(第17話)

召人とは貴人の側に召し使う人の事で、特に主人と男女の関係にある女房を指しました。

皆が就寝中、束帯姿の公卿が局に夜這いに訪れ情を交わしている様な様子も見られ、後宮といえど女房が夜伽に召される事があるため、まひろさんが寝坊した際「誰ぞのおみ足でもお揉みにいらした(夜伽の相手をしていた)のではないの?」と揶揄したのでしょう。

まひろさんはもちろん召人として殿方の相手をする様な事をしていないので揶揄われた事にムッとしていたのでしょう。

因みに『栄華物語』巻八「はつはな」には、大納言の君は源則理卿の妻であったが、離婚して藤壺に出仕し藤原道長卿の召人となったとあります。倫子さまは「『こと人ならねば』と思しゆるしてなむ」と黙認していた様です。

>下手すれば謀殺の現場になる鎌倉時代の宴席もあまり楽しそうには思えませんが、平安時代も参加したいとは思えません。

>主催者の中宮にせよ、御簾の奥に座っているだけです。

>宴はどの時代も楽しいかというと、そう単純なものでもありません。

>日本の場合、味よりも格式や縁起を重視した物を食べ、神事に通じるような見せ物を鑑賞する――

>そんな儀礼的な要素が大きい時代が続きます。

>美味しいものを食べて、楽しく振る舞おうと変えていったのは、戦国末期の英雄三傑の時代になってからのことです。

『中宮大饗』は平安時代では重要な年中行事であり、何見氏が楽しいか否かではなく、具体的にどの様な行事であったかを解説してください。

朝廷では宮中祭祀などの儀式や年中行事が一年を通して行われました。

中宮大夫として藤原斉信卿が藤壺の女房たちを差配し室礼や席次の指示をしていた様に、儀式を滞りなく行う事が貴族たちの重要任務であり、殿方の日記でも儀式の作法を子孫のために書き残す事もありました。

『大饗』とは内裏または大臣家で正月に行われた年中行事です。

二宮(東宮・中宮)大饗、大臣大饗、任大臣大饗などがあります。(任大臣大饗のみ大臣に任官した者が正月に私邸にて行う臨時の大饗)

『二宮大饗』は毎年正月2日に親王・公卿以下近臣などが、中宮(皇后)及び東宮(皇太子)に拝謁して饗宴を受ける儀式です。

当日は、参加者はまず両宮それぞれの殿舎の庭中にて拝謁を行い、玄輝門西廂にて中宮の饗宴を受けて禄を賜り、続いて東廂に移って東宮の饗宴を受けて禄を賜ります。

『年中行事絵巻』巻六「中宮大饗」

>それこそ遊郭は夢のような宴の中心地。

>来年の大河ドラマ『べらぼう』では、主人公はじめパリピが多数登場し、さぞかし楽しげな映像となることでしょう。

来年大河の『べらぼう』を早くも宣伝したいのでしょうが、平安時代の年中行事、儀式として『中宮大饗』を取り上げているのだから、きちんと解説しましょう。

何見氏の楽しさ追求は関係ありません。

・ギャンブラーとなった道長?

>いつも無表情な中宮も、敦康親王とは楽しそうに遊びます。

まひろさんを含めた女房たちが彰子さまの身支度を手伝います。

彰子さまが女房によって化粧を施されていくその傍らで、左衛門の内侍が彰子さまの身の回りの品の色について「誰がこの様な浅葱色のものを。中宮さまは薄紅色がお好きだと申したであろう」と注意しています。

彰子さまは相変わらず無表情のままです。

女房たちが見守る中、彰子さまは敦康親王とお手玉をして遊んでいます。

彰子さまははわざとお手玉を庭に放り投げました。

皆が玉の飛んだ庭先に気を取られた隙に、親王に「内緒」と懐紙に乗せた菓子を差し出します。

心からの笑顔を見せる彰子さまをまひろさんが意外そうに見ています。

藤原行成卿は道長卿に、敦康親王の室礼と装束の費用についての書類を提出しました。

道長卿は「親王家別当の行成がよしと思うならこれでよい」と言いました。

道長卿が「中宮さまと親王さまは仲睦まじいのか?」と尋ね、行成卿は「親王さまは中宮を慕っております」と答えます。

道長卿は納得しつつも「藤壺に、伊周が訪ねてくる事はないのか?」と尋ねました。

行成卿は「伊周は目立った動きは控えている様です。藤壺に出入りすれば他の者の目にも留まるゆえ」と答えます。

道長卿は「されど伊周の位を元に戻したのは、親王の後見を見据えての事であろう。このまま中宮さまに御子ができねば、伊周の力が強くなるかもしれぬ」 と危惧します。

行成卿は「親王を伊周の手に渡すことはしません。この身を賭してお守りします」と道長卿に誓い、道長卿は「頼んだぞ」と言います。

>いつも無表情な中宮も、敦康親王とは楽しそうに遊びます。

彰子さまと敦康親王のお手玉遊びの前に彰子さまが女房たちに身支度を整えてもらう場面があるのですが、省いたのでしょうか。

『中宮さまは薄紅色がお好き』と思った左衛門の内侍が彰子さまの身の回りの品に浅葱色を持ち込んだのは誰かと注意しているのですが。

>中宮に子ができなければ、伊周の力は大きくなるかもしれない。

>気を抜けないと考えてはいるけれど、自分からは積極的に動かず、行成に調べさせる。

>こうしたところが、亡き兄である道隆とその子である伊周との違いでしょうか。

>あの二人は「子を産め! 子を産め!」と定子に迫っていたものです。

藤原道隆卿が定子さまに「子を産め」と迫っていたのは飲水の病が悪化し自らの死期を悟り、伊周卿を後継者に推す中の関白家の存続のためになりふり構わなくなり、当時まだお子様のいなかった定子さまを責めました。

その後道隆卿が亡くなり、女院・詮子さまの後ろ盾を得た藤原道兼卿が関白になりますが疫病で亡くなります。

その後詮子さまは道長卿を推し道長卿が内覧の職務を引継ぎ実質公卿の頂点に立ちます。

権力の移譲に失敗し天皇の外戚として復権を狙うしか道がない伊周卿は「皇子を、産め!!」と定子さまを怒鳴りつけました。

定子さまが産んだ敦康親王は母代わりの彰子さまを慕っていますが、道長卿は「伊周の位を元に戻したのは親王の後見を見据えての事」と藤壺に伊周卿が訪ねてくるのを警戒し、「彰子さまに御子ができねば、伊周の力が強くなるかもしれぬ」と危惧しています。

道長卿に健康面の不安や政権の揺らぎなども無いため、今のところ帝のお渡りがある様にまひろさんに期待しつつ、伊周卿の動きを警戒しているのでしょう。

>今後、まひろに用意した高級文房四宝を、行成には贈るかどうか。

何見氏は何かにつけ行成卿への報酬は高級文房四宝でも贈っておけみたいな感覚になっている様ですが、平安貴族の禄や特別報酬が何で支払われていたか知っているでしょうか。

律令制における官人俸禄は納められた庸・調を財源とされ『季禄(きろく)』と呼ばれていました。官位相当に応じて『絁(あしぎぬ)・綿(真綿)・布(麻布)・鍬(くわ)/鉄』が年2回支給されていました。(春夏の禄は2月,秋冬の禄は8月)

また、貴族社会では儀式の際などに主人が目下のの者の働きに対して、「被物(かづけもの)」と呼ばれる織物を支給する習慣がありました。

現代の臨時ボーナスの様なものでしょうか。

被物は肩や頭に絹織物や衣服を被けて与えた事に由来しています。

もしも道長卿が敦康親王家別当の職務を遂行しながら伊周卿を探る行成卿に贈り物をするなら高級文房四宝よりも絹織物などが妥当かと思います。

・「リモートワークじゃダメですか?」「出勤しなさい!」?

>行成との密談の後、まひろがだるそうに退職願いを出してきました。

まひろさんは房に籠り執筆活動に勤しんでいますが、傍を通る女房たちの声や視線が気になって仕方ありません。

「無理…」と呟いたまひろさんはこのままでは執筆活動がおぼつかないと思い、「ここでは落ち着いて物語を書く事ができませぬ。里に戻って書きとうございます。どうかお許しくださいませ」と道長卿に直談判しました。

道長卿は「局まで与えたのになぜ書けぬのだ?」と尋ねます。

まひろさんは「皆さま忙しく立ち働いているのに、私だけのんびりと筆を弄んでいるのが何だあか…」と気にしています。

道長卿は「書く事が己の使命であると申したではないか」と言い、「内裏で見聞きした色々な事を物語の糧にとも申しておった」と不満げです。

まひろさんはさらに「そうなのでございますが、ここは気が散りますし夜も眠れませぬ」と訴えます。

「なぜ眠れぬ」と道長卿は尋ねながらも、「別に寝所を用意してやろう」と言い出しました。

まひろさんは「皆さまのお気持ちもあるのでそれはお許しください」と言い、「里に…」と言いかけます。

しかし、道長卿は「ならぬ!」と一喝しました。

そして道長卿は「帝は、続きができたらお前に会いたいと仰せだ。お気持ちが変わらぬ前に続きが欲しい。お前の才で帝を藤壺に…頼む」と懇願しました。

まひろさんは帝にお渡ししたものを手直しし、続きを書き足したものを道長卿に見せました。

そして「この巻はこれで終わりでございます。続きは里に帰って書きとうございます」と道長卿に重ね重ね頼みます。

「もう頭の中ではできております」とも言いましたが、道長卿は尚も里へ戻るのを許さず、「お前は我が最後の一手なのだ」と言います。

まひろさんは「物語は書きたい気持ちの時に書かねば勢いを失います」となおも訴えました。

「私は今すぐ書きたい」と言うまひろさんに道長卿は「藤壺で書け!書いてくれ、この通りだ」と、懇願するように頭を下げます。

まひろさんは「私が書くものに、まことにその様な力があるのでございましょうか。本当に帝のお心を引き付けられると思っているのでしょうか」と道長卿に尋ねました。

道長は「分からぬ。されど…今の俺にはそれしかない。賭けなのだ」と答えます。

まひろさんが「賭けに負けたらどうなさいますの? 私はどうなりますの? お役御免無用の身となりましょうか?」と尋ねると「そのような事はない」と道長卿は断言しました。

「まことでございますか?」とまひろは念を押し、「書きたい気持ちに偽りはございませんから、続きは里で書いて必ず持ってまいります」と執筆活動を約束し、道長卿は渋々応じます。

>行成との密談の後、まひろがだるそうに退職願いを出してきました。

まひろさんは房に籠り執筆活動に勤しんでいましたが、女房たちの声や視線が気になり、「無理…」と音を上げました。

「ここでは落ち着いて物語を書く事ができませぬ。里に戻って書きとうございます。」と一旦里下がりして続きを書いて再度持ち込むつもりで道長卿に直談判しています。

何見氏自ら項目タイトルに『リモートワーク』と書いていますが、リモートワークは『オフィスから離れた遠隔地で働く勤務形態』の事で仕事を退職する事ではありません。

まひろさんの『里に戻って書く』は所謂在宅勤務なので退職願いは提出していません。

>周囲の気持ちもあるからとそれを断るまひろ。>そんなことをされたら、ただでさえコネで出仕していると思われているのに、特別枠召人認定確定するじゃないですか。

同僚女房の大納言の君と小少将の君は倫子さまの姪、宰相の君は藤原道綱卿の娘です。

道長卿が揃えたといわれている40人もの女房は、四位、五位の家の娘の中でも容姿や人柄が優れている娘であり、さらには上臈中臈の女房の中には親戚筋や公卿である父や夫の縁故という方もいたでしょう。

後宮の女房という職務は上臈に近ければ近いほど身分が関わり、何かしら縁故が無ければなれない世界だと思います。

まひろさんは、四条宮で和歌の指南役をしていた縁で藤原公任卿に推挙されていました。

>まひろは大量の越前紙を道長の好意で得ています。雇用主になんて態度をとっているのでしょうか。

後宮は朝廷に於いて天皇の后妃が暮らすお住まいを含む女房たちが働く役所です。

まひろさんは『物語を書くのが務め』ですが、後宮で中宮に仕える『宮の女房』として出仕しています。

『宮の女房』のほとんどが、妃の実家から妃に付けられて後宮に入った人々ですが中宮や皇后に仕える女房には、妃自身の封戸や年給からの収入などからも給与を受けていたと考えられるそうです。(妃の実家の支援あり)

まひろさんの場合は中宮付きの女房(雇用主は彰子さま)ではあるが帝のお心を引き付け藤壺にお渡り頂くための物語執筆が主な仕事であり、越前紙は道長卿のただの私的な好意からではなくプロジェクト遂行のための必要経費だと思います。

またまひろさんが商業作家の立場なら道長卿はスポンサー兼編集者でしょうか。

まひろさんの様に『プライバシーが無い騒々しい環境では集中できず、創作のために就業形態を改善してほしい、変えてほしい』と交渉する事は批判される事なのでしょうか。

何見氏の論旨だと『労働者は黙って雇用主に従え、自由はない』とでもなるのでしょうか。

>「賭けに負けたらどうなさいますの? 私はどうなりますの? お役御免無用の身となりましょうか?」

>ちゃっかり自身の雇用を確認するまひろ。

>しっかりものですね。

>道長は彼女の心配を否定しますが、まひろはなおも「まことでございますか?」と突き詰めます。

>契約確認をするために煽ったんですかね。

>なんてめんどくさい性格なんだ。

まひろさんに自分の物語が本当に帝のお心を引き付けられると思っているのかと問われ、道長卿は「今の俺にはそれしかない。賭けなのだ」と答えます。

なのでまひろさんは「賭けに負けたらどうなさいますの? 私はどうなりますの? お役御免無用の身となりましょうか?」と契約やその後の保証を確認したのだと思います。

それを『面倒くさい』とは何見氏は仕事で相手側と契約書の確認をしないのでしょうか。

・メンタル強者のまひろさん?

>史実の紫式部が、出仕後即座に里へ戻ったことは、確かにそうです。

>その理由をひねってきたのがこのドラマの持ち味といえます。

時代考証の倉本一宏先生によると、出仕したあと、わずかな期間で自宅に戻って執筆を続けている事について、『『紫式部日記』には、「みんなにいじめられて実家に帰った」というような書かれ方がされていますが、私は最初から「実家で執筆すること」が出仕の条件だったと思います。宮中では、狭いスペースで執筆をすることになりますし、周りに人がたくさんいて落ち着きません。また、『源氏物語』には漢籍などの引用がたくさん見られますが、宮中には参考文献がありません。一方、自宅であれば執筆のためのスペースを十分に確保できて、集中して執筆することが可能であり、さらに参考文献である漢籍などを確認することも容易です。

なので、自宅で書いて出来上がったら持っていくという、リモート勤務のような形態だったのだろうと思います。』と仰っています。

>『紫式部日記』を読むと、いじめられてしまった紫式部は悪くないように思えます。

>とはいえ、あれはあくまで本人目線。

『紫式部日記』を読んだのなら具体的に何処の部分か記述を挙げて解説できませんか。

紫式部は、内向的でネガティブ思考の女性であったようです。

中宮に仕える女房は、女性たちにとって憧れの仕事であり、教養のある高貴な女性たちが集う場でもありました。

紫式部は殿方との取次など顔を晒す必要のある仕事にかなり抵抗があった様です。

『紫式部日記』には、宮中の環境に慣れ、顔を晒す必要のある仕事が大した事がないと思ってしまう事があってはならないと葛藤する紫式部の様子が伺えます。

『厚かましい』『恥ずかしい事だ』『あってはならない事だ』『縁起が悪い』とかなりネガティブです。

そんな環境に馴染ず、紫式部はすぐに休職してしまいます。

周囲の女房からは「インテリで知識をひけらかす感じの悪い女」と思われていた様です。

ある日、一条帝が藤壺にお渡りになり、『源氏物語』を読んで「この作者は『日本書紀』を読んでいるのだろう。ぜひ教えてほしいものだ。本当に教養がある人なのだろう」と仰いました。

それを聞いた左衛門の内侍が苦々しく思い、仲間内で「さぞ賢い人なのね」と言いふらし『日本紀の御局』とあだ名を付けられたと有名な記述があります。

この様な事があり、紫式部は漢字の『一』さえ人前で書かなくなったと言います。

>鞭で打っても、鶏が卵をポンポン産むようにはなりませんからね。

>孟子にあります。

>よい仕事をさせたいなら、まずはよい待遇から!

恒産なければ恒心なし。

意味:

安定した財産なり職業をもっていないと、安定した道徳心を保つことは難しい

何見氏はすぐ上の項目でまひろさんが周囲の喧騒に辟易し「実家で執筆する事」を出仕の条件に出した事に対し『まひろは大量の越前紙を道長の好意で得ています。雇用主になんて態度をとっているのでしょうか。』と労働環境を改善しようと交渉する事を批判していますが、『よい仕事をさせたいなら、まずはよい待遇から!』とは。

自己矛盾も考えない程の掌返しでしょうか。

・中宮の心がひらく?

>まひろは中宮に別れの挨拶をしに行きます。

藤壺を去る前にまひろさんは彰子さまに挨拶に行きました。

廊下に出たまひろさんは、彰子さまが庭を眺めているのに気付きます。

まひろさんが「お寒くございませんか。炭を持って来させましょう」と声を掛けると、彰子さまは「私は冬が好き。空の色も好き」と言います。

まひろさんが「中宮さまはお召しになっている淡紅色がお好きなのかと思っておりました」と言うと、彰子さまは「私が好きなのは青。空のような青」と答えます。

そこへ左衛門の内侍が来て、「お風邪を召したらどうなさいます」と御簾を下ろさせてしまいました。

さらに左衛門の内侍は、「藤式部は何をしているのか」と尋ねます。

まひろさんが「里に下がるご挨拶を」と答えると左衛門の内侍は「えっ…この間藤壺に上がったばかりではないの」と言います。

まひろさんは「里に下がりお役目を果たそうと思います」と答えました。

彰子さまは何か言いたげでした。

>しかしここで他の女房が来て、そのようなところではお風邪を召すと御簾を勝手におろしてしまいます。

「お風邪を召したらどうなさいます」と御簾を下ろさせてしまったのは左衛門の内侍です。

『他の女房』ではなく確認しましょう。

左衛門の内侍が御簾を自ら下ろすわけではなく、部下の女房や身分の低い女官に命じるのではないでしょうか。

まひろさんが彰子さまが外を眺めている事に対してその気持ちや行為を優先し「炭を持って来させましょう」と声を掛けているのに対し、左衛門の内侍は「中宮さまがお風邪を召してしまう」からと御簾を下ろし、彰子さまの気持ちは優先しないという対比描写なのだと思います。

・めんどくさいヤツにとって、リモートワークは最高だ?

>まひろが自宅に戻ると、みな元気そうにしていました。

まひろさんは従者と自邸に戻ってきました。

いとさんが冬の池で大根を洗おうとして水の冷たさに戸惑い、福丸さんや乙丸やきぬさんに止められています。

そして皆、戻ってきたまひろさんの姿を目にして驚いています。

為時公と賢子さんは外出している様で、惟規さまが「姉上!どうしたの?」と部屋から出て来ました。

まひろさんは「帰りたくなってしまったの」と答えます。

いとさんが「追い出されたのでございますね!」と言いますが、「家で書いた方がはかどるからよ」とまひろは答えます。

惟規さまが「涙で別れてまだ8日目だよ」とずけずけと言います。

乙丸は「8日もご苦労なさったのですね。お労しい…」と今にも泣きそうで、まひろさんは「心配しないで」と乙丸を宥めます。

さらにまひろさんは「帰って来て晴れ晴れした」と言い、「大根(おおね)が美味しそうだ」と笑います。

その後室内に入ったまひろさんは、母の形見の琵琶に目を遣りました。

惟規さまが部屋に入って来て「苛められたのか?」と尋ねますが、まひろさんは「高貴な姫様ばかりでそんな意地悪な人はいない」と答えます。惟規さまは「でも帰って来たんでしょ?」と不思議がっており、まひろさんは「また戻るかも、まだ分からないけど」と言います。

惟規さまは仰け反りながら「はあ…分かりにくい女だね。俺は姉上みたいな女子に惚れないから」と言います。

まひろさんも「私も惟規みたいな殿御には惚れない」と言い返します。

惟規さまは「ハハハ…だよねー」と言い、部屋を出て行きます。

そしてまひろさんは執筆を始めましたが、家だと面白いように筆が乗りました。

>あんなに目を潤ませてみなに見送られていながら、なんでこんなにあっさり、サバサバしているのか。

まひろさんは特に苛められて逃げ帰って来たわけではなく、元々『帝に献上するための物語を書く』のが務めです。

退職したわけではなく、まひろさんも惟規さまに「帰って来たんでしょ?」と尋ねられ、「また戻るかも、まだ分からないけど」と言っています。

執筆環境のために藤壺の喧騒の中ではなく静かな自宅を選び里下がりをしただけであり、自宅で執筆し内裏に届けるのが仕事なのだと思います。

まひろさん本人としては「帰って来て晴れ晴れした」と言っていますし、悲壮感がないのでしょう。

惟規さまに「涙で別れてまだ8日目だよ」と呆れられてはいますが…

>まひろは能天気に「大根、美味しそう」だのなんだの言っていて、どこまで厚かましいのでしょうか。

>まぁ、ここでメソメソしても状況は何一つ変わらないし、執筆を頑張るならば美味しいものでも食べて、心のエネルギーもチャージしないとなりませんね。

久しぶりに慣れ親しんだ自宅に帰ってきて家族と会話をして美味しそうな大根に目を留めただけで『どこまで厚かましいのか』とネチネチ嫌味を言われなければならない事でしょうか。

これから在宅勤務するために自宅に帰って来たというだけで罪悪感を感じて生きなければいけないみたいな口ぶりですが勤務形態が変わっただけで赤の他人に叩かれる謂れは無いと思います。

何見氏はフリーの歴史ライターの様ですが、報酬を頂いて在宅勤務をする事に罪悪感があるのでしょうか。

>「わかりにくい女だね。まあいいけど、俺は姉上みたいな女子(おなご)には惚れない」

>「私も惟規みたいな男には惚れない」

>「だよねー」

>よいことを断言した!

>大河にせよ、朝ドラにせよ。

>天下万民が好きになるような好感度ヒロインをやたらと求めるんですよね。

まひろさんが「帰りたくなってしまったの」と答えたため、いとさんは「追い出されたのでございますね!」と心配し、乙丸は「8日も御苦労なさったのですね、おいたわしい」と泣きそうになっていました。

また、惟規さまはまひろさんが8日で戻ってきた時には「どうしたの?」と聞き、まひろさんと二人になると「苛められたの?」と心配しています。

里に下がって執筆するためだけに自宅に帰ってきたと分かれば姉に「俺は姉上みたいな女子には惚れない」と遠慮なく軽口を叩き、まひろさんも「私も惟規みたいな男には惚れない」と返すなど明るく会話し仲の良い姉弟の描写になっています。

『天下万民が好きになるような好感度ヒロイン』ですとわざわざ銘打たなくとも家族に大切にされ、和気あいあいとしている事が分かります。

>その結果、無個性になる。

>うっすら気持ち悪くなる。

マザーとつけて呼びたくなるような不気味なヒロインが生まれ、コタツ記事では麗々しい言葉が乱舞するようになる。

最期の最期まで人様の正室を『マザーセナ』呼ばわりして『カルト臭い』『マザーセナ教団』と戦国時代にありもしない新興宗教の様に侮辱していたのは週刊誌のコタツ記事でもなく何見氏の『どうする家康』レビューです。

ここでもまた『不気味なヒロイン』ですか。

まひろさんの事も『不気味でおそろしい性格』と言っていますが、気に入らないからヒロインは『不気味なカルト女』に仕立てて侮辱したいという女性に対する嫌悪や蔑視が透けて見えます。

『どうする家康』第26回』より

『どうする家康』第46回~』より

>でも、誰からも好かれる人間なんて、存在するわけない。

>気の合う人同士でやっていければいい。

>まひろはその方面に振り切っているため、見ていて爽快です。

まひろさんは、落ち着いたスペースを十分に確保できて、集中して執筆することが可能且つ参考にする文献の揃う自宅での執筆活動を選択し、道長卿に掛け合い里下がりをしてきたのですが、いつの間にか何見氏の中で『苛められ逃げ帰ってきた面倒な不気味でおそろしい性格の女!誰からも好かれないに違いない!爽快!』とすり替わっているのでしょうか。

・力で秩序を決める世は、乱世である?

>寛弘3年(1006年)、陣定である人事が話題になりました。

寛弘3(1006)年1月。

公卿たちにより除目の儀が進められています。

道長卿は「伊勢守に平維衡を任じるなど、以ての外に存ずる」と言います。

道長公は「維衡はかの国を巡って一族の平致頼と幾度も合戦を起こした者。武力による力争いを許しては瞬く間に戦乱の世となってしまう」と警戒しています。

右大臣・藤原顕光卿は「されど帝がそうお望みである」と言います。

しかし道長卿は「そういう者を国守とすればどの国守もやがては武力にものを言わせようといたします。右大臣殿はそれでよいとお考えなのだな」と顕光卿を牽制しています。

「維衡一人くらいでその様な…」と言う顕光卿。

道長卿は「全ては些細な事から始まるのだ」と語気を強めました。

そして道長卿は「除目の大間書(おおまがき)には伊勢守の名を入れずにおく。本日の除目の儀はこれまで」と言って、除目の儀を終わらせました。

道長卿が席を立ち、他の公卿たちもそれに続きます。

藤原道綱卿は「左大臣殿の言う事はなるほどと思ったが。ねっ。」と公任卿と斉信卿に同意を求めます。

公任卿は「されど、左大臣さまらしからぬ怒り方であったな」と言い、行成卿は「維衡殿は元々右大臣さまの家人であり、ゆえに右大臣さまが推挙されたのでしょうか」と言います。

斉信卿は「そこまで知っておって、なぜそなたは帝の仰せのままにと言ったのだ」と行成卿を問い詰め、行成卿は「帝が仰せなら致し方なかったのです」と答えます。

藤原実資卿は「わしもそう思った。されど左大臣さまは流されなかった。流石である。私は今激しく己を恥じておる」と道長卿を認めています。

傍に控えていた藤原隆家卿が「恐れながら帝には、朝廷も武力を持つべきと考えはおありにならないのでございましょうか」と意見を述べ始め、兄の伊周卿に「やめておけ」と止められます。

隆家卿は「御無礼いたしました」と詫びながらも「これから先はそういう道を選ぶ事が、あるいは肝要となるやもしれませぬ。よくよく考えるべきと存じます」と進言します。

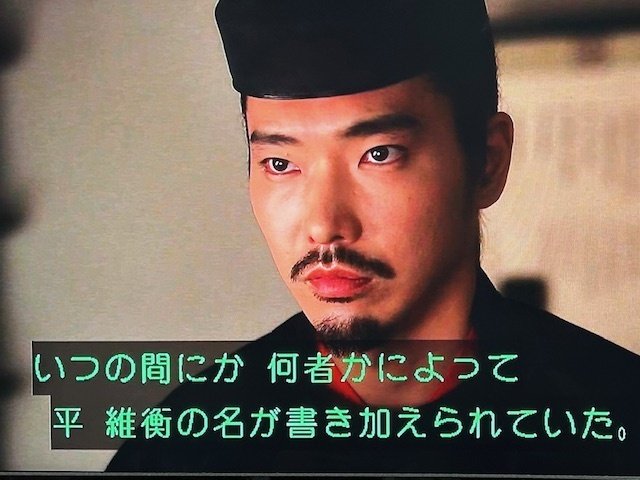

そして大間書の空欄のはずの伊勢守の欄には、いつの間にか何者かによって『平維衡』の名を書き加えられていました。

これは帝の裁可を得たという事であり、道長卿はそれ以上手出しはできませんでした。

>なんでも伊勢守に平維衡を任じるとかで、平致頼と合戦を起こした者はよろしくないと道長が断言しています。

>武力による争いは戦乱の世を招くと危惧しているのです。

寛弘3(1006)年1月。

除目の儀により、平維衡公を伊勢守に叙任するか否かで議論になります。

平維衡公は鎌倉時代中期に成立した教訓説話集『十訓抄』にも『(源)頼信、(藤原)保昌、(平)維衡、(平)致頼とて、世に勝れたる四人の武士也』と記述がある桓武平氏の血を引く武士です。

維衡公は「平将門の乱」を平定した平貞盛公の四男で伊勢平氏の祖となります。

平維衡公は遥任国司(ようにん:任国へ赴任しない国守)として下野守在任中、伊勢国神郡(伊勢神宮の神領)を巡り、従兄弟の平致頼公と合戦になりました。

『今昔物語集』によると、伊勢国で武芸を競い合っていた両者を中傷する者がいた事から合戦が始まったそうです。

双方が朝廷に召し出されて尋問される事態になりました。

伊勢国を巡る争いは子息の代まで続きますが、維衡公の一族が伊勢平氏として発展します。

維衡公から5代後の子孫・平清盛公が平家一門の全盛期を築きました。

なので、作中道長卿が「武力による力争いを許しては瞬く間に戦乱の世となってしまう」と言い、伊勢守叙任を認めないのは受領として力を持つ武士の台頭を懸念したのではないでしょうか。

『御堂関白記』寛弘三年(1006年)一月二十八日条には『私が奏上して云(い)ったことには、「それは宜しくない事です。(平)維衡は伊勢国において事を起こした者です。用いてはなりません。この者を任じられるのは、甚だ奇怪な事です」』と記述があります。

>除目に平維衡は入れぬよう苦言を呈し続けました。

道長卿は『除目の大間書には伊勢守の名を入れずにおく』と言っています。

除目とは諸国の国司などの外官を任命した『春の除目(正月11日)』、大臣以外の在京諸官庁の大臣を除く官吏を任命した『秋の除目(8月)』があります。

『大間書(おおまがき)』とは、除目に於いて任官対象である欠員の官職名とその候補者を列記した名簿です。

任官候補者名を記入するため、あらかじめ間隔を空けて記されるので大間書と呼ばれます。

人事が決定された後、執筆(しゅひつ)を担当する大臣が空白部分に候補者の位階・氏姓名・年給などの注記を記入する『入眼』を行い、最後に日付を書き加え天皇の奏覧を受けました。

その後、別に任じられた清書(きよがき)の上卿(儀式・政務・公事などの各種行事における役目の中の筆頭の者)が白か黄色の紙に清書を行います。

作中では、帝の奏覧を受ける前に何者かが『平維衡』の名を書き加え帝の奏覧を受けたため、道長卿が手を出せませんでした。

>兄の伊周が止めても持論展開を続ける隆家には、志があるようにも思えます。

隆家卿は帝に対して「朝廷も武力を持つべきと考えはおありにならないのでございましょうか」と意見を述べました。

何見氏が言う所の隆家卿の志とは具体的に何でしょうか。

後に隆家卿が大宰権帥任官中に発生した刀伊の入寇(寛仁3年(1019年))での活躍を示唆しての事でしょう。

隆家卿は大宰府の役人を指揮して刀伊に応戦・撃退しますが、あくまで大宰権帥に任官された貴族として赴任しており、朝廷所属の武士ではありません。

朝廷が公式に認める「武士」としては『滝口の武者』がいますが、これは摂関家や公家らが家人(侍)の中から射芸に長じた者を推挙するというものです。

直属軍として『北面の武士』『西面の武士』がありますが、上皇の身辺を警衛として院政期に白河院が『北面の武士』を、後鳥羽院が『西面の武士』を創設します。

>それぞれがあまりに綺麗に、己の運命や本質を見抜いて話していて、どうしてもそこは後世の人間ゆえの知恵は入るものです。

>しかし、勉強になるならばよいことだと思えます。

作中道長卿が「武力による力争いを許しては瞬く間に戦乱の世となってしまう」と言い、平維衡公の伊勢守叙任を認めませんでした。

承平天慶の乱が起きているのに、桓武平氏や清和源氏の台頭と武家政権成立が平安時代末期からだと思っているのでしょうか。

承平5年(935年)、関東では平将門公が親族間の抗争に勝利して受領と地方富豪層の諍いに介入し、やがて朝廷への謀反と見做されました。

天慶2年(939年)、瀬戸内海では、海賊鎮圧の任を仰せつかっていた藤原純友公が、地方任官していた者たちと武装勢力を形成し受領と対立し謀反を起こしました。

維衡公は「平将門の乱」を平定した平貞盛公の四男で伊勢国神郡(伊勢神宮の神領)を巡り、従兄弟の平致頼公と合戦になっています。

平将門公の縁者が領地争いをしていれば、自ずと朝廷への叛乱を浮かべるのではないでしょうか。

>日本は中国や朝鮮半島と異なり、武官と文官の区別が曖昧にされてきました。

>結果、武士と貴族の垣根がくずれ、武官上位の武士の世が到来したと思えるのです。

『侍』とは、『主君の側近くで面倒を見る人』

で、後に朝廷に仕える官人でありながら同時に上級貴族に伺候する武芸を家芸とする技能官人の事です。

『武士』は、六位下から五位までの侍品(さむらいほん)で朝廷における事務と雑務、身辺警護や宮廷の警備、盗賊の捕縛、内乱の鎮圧などの任務を担い、上級貴族などに仕えました。(例:藤原保昌公、源頼光公など)

清和源氏や桓武平氏の様に受領として任国に赴任したり、地方で起こった反乱の鎮圧の過程で中央から派遣され勲功をあげるなどし、地元と結びつき武士団を形成するなどしました。

武官と武士の違い

武官…律令制の中で軍人として訓練を受けた、常勤の技能実務官人(公務員)

武士…律令制下の訓練を受けず、外部から導入された、新たな武芸を身につけた者

律令制では官吏を文官と武官に分離しており、天皇の住まう内裏や大内裏を警固する武官たちは武官束帯を着け、太刀を佩き弓矢を所持しました。

内舎人、五衛府、検非違使庁に配属された貴族も武官です。

・作家は実体験だけで書くわけでもない?

>自宅で物語の続きを読むまひろ。

自邸で引き続き物語を執筆するまひろさんは、物語を読み返していました。

惟規さまといとさんが、まひろさんの声に耳を傾けています。

心は他の女の方にあったとしても、見初めた頃のままに愛おしく思われているのであれば、それをよすがに思っていればいいものを、そうはならずにたじろぐから縁は絶えてしまうものなのです

惟規さまは「面白いよそれ」と絶賛していますが、「大勢の男と睦んだわけでもないのによく描けるね。そんなの」と相変わらず遠慮がありません。

まひろさんも「睦まなくても書けるのよ」と答えます。

いとさんは「そのような下品な殿御たちのお話、帝がお喜びになりますでしょうか」と心配そうに言います。

惟規さまはさらに「中宮さまってうつけなの?」とずばりと尋ねてきます。

「みんな言ってるよ、亡き皇后定子さまは聡明だったけれど、中宮彰子さまはうつけだって」との惟規さまの言葉に、まひろさんは「奥ゆかしいだけ。ご意志はしっかりおありになるわ」と少しムキになりながら反論します。

惟規さまが「そんな怒るなよ」と言います。

>自宅で物語の続きを読むまひろ。

>惟規は「面白いよ、それ!」と大きなリアクション。

>このトボけた弟にもわかりやすい、少しいやらしくてコミカルな場所なのでしょう。

執筆した物語をまひろさんが読み返し、惟規さまといとさんがそれを聴いているわけですが、『少しいやらしくてコミカルな場所なのでしょう』という事は何見氏は『源氏物語』の何処なのか分かっていないのでしょうか。

まひろさんは公任卿と斉信卿の話を参考に『源氏物語』第二帖「帚木」の『雨夜の品定め』の部分を書いた様です。

源氏の君ら男性貴族4人の品定めの場面で、男にとって都合のいい女性論が目立つため、いとさんは「下品な殿御たちのお話、帝がお喜びになりますでしょうか」と心配したのでしょう。

>惟規の理論を展開するならば、モテモテの人が世界最高の恋愛小説を書くことになりますよね。

>ところがそういうわけでもありません。

>紫式部と『源氏物語』もそうともいえるし、イギリスの恋愛小説の女王とされるジェーン・オースティンも、生涯独身です。

紫式部は長保3年(1001年)夫・藤原宣孝公を亡くします。

紫式部は宣孝公の妾の一人であり、わずか3年ほどの結婚生活でした。

紫式部は幼い娘を抱え、やがてその悲しみを癒すために『源氏物語』の執筆を始めたといわれています。

そして、その物語が認められ、紫式部は中宮彰子さまの許に出仕します。

『源氏物語』執筆には、宮中での経験なども影響しているのではないでしょうか。

ジェーン・オースティンは実生活では結婚する事はありませんでしたが、18世紀イギリスの女性にとって、女性には相続権が無く、結婚は将来の社会的地位と経済状況を保障するためのものでした。

ジェーンはそうした背景で田園の中流社会を舞台に、『女性と結婚』についての小説を書き続けました。

・道長は弓馬の台頭を懸念する?

>道長は除目の通り「伊勢守に平維衡を任じた」と帝に報告しつつ、速やかに交代するよう付け加えています。

内裏では道長卿が「伊勢守の件、叡意により平維衡をこれに任じる事とします」と奏上します。

しかし道長卿は「されど速やかに交代させたい」と言いました。

道長卿は「お身内にも厳しく接してこられたお上とも思えぬ此度のご判断、政に傷がつかぬうちに取り消さねばなりませぬ」と訴えます。

帝は「さほどの由々しき過ちを犯したとは思えぬ」と仰います。

しかし道長卿は、「お上に初めて申し上げます」と前置きしながらも、「今は寺や神社すらも武具を蓄え、武力で土地を取り合う世となりつつあるのでございます。加えてこの先国司となるような者たちが、弓矢を専らとするようになれば如何相成りましょうや。やがては朝廷を蔑ろにする者が出て参らぬとも限りませぬ。そうなれば血で血を洗う世の中となりましょう。そうならぬように世を導くのが正しい政。お上の御為、この国のためお思えばこそ敢えて申し上げております」と訴えます。

帝は「分かった、伊勢守は交代させよ」とお命じになりました。

道長卿は「ありがたき叡慮、恐れ入り奉りましてございまする」と礼を述べました。

>例えばこの時代の貴族であれば誰もが好きな『長恨歌』は、ただの悲恋としてだけではなく、背後にある安禄山の脅威も読み解けます。

>武装した国司が、本朝の安禄山になったらどうするのか――

>そんな教訓にできる

>そこまで到達した道長はすばらしい。

皇后定子さまが亡くなってから年月が経ち、道長卿は中関白家復権を防ぎ自らの政権を確立するため、中宮彰子さまの藤壺に貴族の姫君から女房たちを選び、帝にお渡り頂ける様まひろさんに物語を執筆させている状況なのですが、何処に寵妃に現を抜かす帝と本朝の安禄山がいるのでしょうか。

平将門公や藤原純友公が起こした乱の様な懸念はあるかもしれませんが。

朝廷はその本朝の安禄山と言える反乱分子を討伐できる様な武力を持ち合わせていません。

そこで貴族に仕える武士や地方の武士団に命じます。

しかし、伊勢守に任じた平維衡公は伊勢を巡り争いを何度も起こしており、その様な者を国守として認めてしまうと任地で力を持ち、武力で土地を取り合う様になり朝廷を蔑ろにする者が出てくると道長卿は危惧していました。

『権記』寛弘三年(1006年)三月十九日条には『直物(なおしもの)が行われた。次に小除目(こじもく)が行われた。民部卿(藤原懐忠)が召名と直物を下した。伊勢守(平)維衡が解任(げにん)されたということである。』と記述があります。

平維衡公は後に伊勢平氏の祖となり、やがて平清盛公ら平家一門の全盛期に連なります。

加えて南都北嶺(南都=大和の興福寺、北嶺=比叡山延暦寺)などの大寺院や神社(当時は神仏習合のために一体化している事も)も僧兵など軍事力を持ち、神輿や神木を担いで強訴を行い自身らの要求を主張するようになったため警戒しているのです。

・中宮が求めるもの?

>まひろが再出仕しました。

まひろさんの物語が脱稿し、再び藤壺に姿を現しました。

他の女房たちの「辞めたんじゃないの、遊びに来ただけじゃない?」との言葉を尻目に、まひろさんは彰子さまに拝謁し、「物語が少し進んだので左大臣様にお渡しに参りました」と述べました。

すると彰子さまが「帝がお読みになるもの、私も読みたい。 帝のお気に召された物語を知りたい」と言い自身の意志を言葉に表しました。

まひろさんは「これは続きでございますので」と前置きした上で、彰子さまにこれまでのあらすじを手短に話しました。

「帝は忘れ形見の皇子を宮中に呼びよせて可愛がられますが、この皇子が物語の主になります。皇子はそれは美しく賢く、笛もご堪能でした」とまひろさんはあらすじを語ります。

彰子さまは「帝みたい」と言います。

彰子さまは「その皇子の名は?」と尋ね、まひろさんは「あまりにも美しかったので、光る君と呼ばれました」と答え、彰子さまが「光る君…」と復唱しました。

彰子さまは「その皇子は何をするの?」と尋ね、まひろさんは「何をさせてあげましょう」とこたえました。

彰子さまは少し微笑みながら「んー…」と考えています。

そしてまひろさんは道長卿に物語の続きを提出します。

道長卿は「大儀であった」と言い、目を通します。

道長卿は「これで終わりか?」と尋ねますが、まひろさんは「まだまだ続きます」と言います。

さらに「これまで我儘を申しましたが、お許し頂けるなら改めて藤壺で、中宮さまの御為に力を尽くしとうございます」と言います。

道長卿はまひろさんの再出仕を喜びつつも、「よく気の変わる女子だな」とその理由を知りたがりました。

まひろさんは「中宮さまのお好きな色は空の青らしゅうございます。」と答え、道長卿は「青?」と聞き直します。

まひろさんは「中宮さまのお心の中には、表に出て来ないお言葉がたくさん潜んでいるのやも知れませぬ。中宮さまともっとお話ししたいと存じました」と楽しげに告げました。

>思えば清少納言は、悪口に参ってしまい、里に下がったものでした。

『枕草子』第184段「宮にはじめてまゐりたるころ」には中宮定子さまの御在所(登華殿)に初めて出仕した際、『緊張で涙がこぼれ落ち夜ごとに参上しては几帳の後ろに控えていると定子さまが絵などを取り出して見せてくださった事』や『定子さまが清少納言が早く退出しようと気が急いてくると「もうしばらくいなさい」と格子を降ろさせたままあれこれお尋ねになり、日勤の女房たちが来るまで時間が経つように気遣った』などの描写があります。

長徳2年には長徳の変が起こり、中関白家の外部から中傷する者や離反者などが出て、清少納言自身も疑心暗鬼にとらわれた女房たちから爪弾きにされ、長い間里下がりしています。

・腹が立つ、でも読みたくなる物語?

>帝が藤壺へお渡りになりました。

夏の御引直衣姿の一条帝が藤壺にお渡りになり、女房たちか出迎えます。

帝の後ろには道長卿が付き従っています。

女房たちは「帝が藤式部に会いにいらっしゃるの?」「中宮さまにはご興味ないもの」と噂話をしています。

帝が上座にお座りになり、道長卿は彰子さまと対面し座りました。

帝は彰子さまに「彰子、変わりはないか?」とお尋ねになりますが、彰子さまは黙したまま一礼します。

帝はまひろさんに「久しいのう」と声をお掛けにります。

高者、未だ必ずしも賢ならず。

下車、未だ必ずしも愚ならず

意訳:

身分の高い低いでは、賢者か愚者かは計れない

白居易

とかつてまひろさんが白居易の『新楽府』から引用した一節を帝は口にされたうえで、「朕の政に堂々と考えを述べ立てるおなごは、亡き女院様以外にはおらなんだゆえ、よく覚えている」と仰います。

まひろさんは「畏れ多い」と答えました。

帝が「光る君とは敦康か?」とお尋ねになりますがまひろさんは「内緒にございます」と答えます。

第一帖「桐壺」に目を通した帝は「あの書きぶりは、朕を難じておると思い腹が立った」と仰り、まひろさんも目を伏せます。

さらに帝は「されど次第にそなたの物語が朕の心に染み入って来た。まことに不思議な事であった。朕のみが読むには惜しい」とにこやかに仰いました。

そして「皆に読ませたい」とのお言葉にまひろさんは頷き、「物語は女子供だけでの物ではございませぬ」と答え、道長卿と彰子さまがまひろさんに目を遣ります。

そしてまひろさんは「中宮様にもお読みいただければ、この上なき誉に存じます」と言いました。張りつめた空気が和らいでいきます。

道長卿はまひろさんに褒美を取らせました。

道長卿がまひろさんに「褒美である。これからもよろしく頼む」と渡したものは扇でした。

川辺に佇む水色の水干の少年と薄紅色の小袖の少女が描かれています。

まだ幼い日に、籠の鳥が逃げた話をしていたまひろさんに「鳥は鳥籠で飼うのが間違いだ。自在に飛んでこそだ。」と言った三郎が思い出されます。

道長卿が去った後もまひろさんは感慨深げに扇を抱きしめています。

「その頃大和から京へ、都を揺るがす一団が向かっていた。」と語りが入ります。

錫杖の音を響かせ僧兵たちが押し寄せました。

この一団の中心人物は大和国・興福寺の別当、定澄権大僧都でした。

道長卿に邸内に通され、「興福寺別当の定澄にございます」と名乗ります。

「興福寺の僧侶3000は既に木幡山に集結している」と言い、定澄権大僧都らは「我らの訴えを陣定にお掛けくださいませ」と要求しました。

「それがならねば、この屋敷を取り囲んで焼き払い奉ります」と強訴も辞さない構えです。

道長卿は「やってみよ」と言います。

>鳥は鳥籠で飼うのが間違いだ。自在に飛んでこそだ。

>そう語っていた道長は、まひろを青い空に放ちました。

まひろさんの局で道長卿は褒美として逃がした鳥を追う幼いまひろさんと三郎少年を模した扇を贈ります。

第1話では家で飼っていた鳥が逃げてしまい、鴨川の河原まで追いかけた末に見失ってしまったまひろさんが散楽見物に来た三郎と出会う場面が重なります。

「鳥が逃げてしまったの。大切に飼っていた鳥が」と泣きべそをかくまひろさん。

鳥を逃がしてしまった子どもが泣く場面は『源氏物語』第四帖「若紫」では源氏の君が最愛の人となる若紫(紫の上)との出会いのきっかけになります。

土佐光吉 画

京都国立博物館蔵

>道長に面会にきたのは、赤い袈裟を身に纏った興福寺別当の定澄(じょうちょう)。

画像を見る限り、定澄権大僧都の五条袈裟は金糸などでの文様が入った山吹色ではないでしょうか。

緋色なのは法衣だと思います。

宗派で多少色は違う様ですが、法衣の色で位が分かるそうです。

緋色の法衣は勅許により高位の僧が着用したものです。

寛弘3年(1006年)。

興福寺は新任の大和守・源頼親卿と所領を巡って対立し、朝廷と左大臣・藤原道長卿に頼親卿の解任を訴え出ましたが、交渉は進展せず、大衆2,000余人が威圧のために入京する騒ぎになりました。(東京大学史料編纂所 編『大日本史料 第二編』)

『小右記』寛弘三年(1006年)七月十二日条には『晩方、人々が云(い)ったことには、「興福寺僧数千が参上した。諸寺の僧を集結させている」と云うことだ。また、云ったことには、「その数は三千余人ほどである」と云うことだ。甚だ閑(しず)かではない事である。』とあります。

・MVP:藤原道長?

>崇拝者の行成はさておき、注目したいのは公任と実資です。

>公任は「道長がああも怒るのは理由あってのこと」と探ろうとする。

>実資は、なんと「己を激しく恥じている」とその深慮遠謀に完敗したと認めました。

言葉を省きすぎるのか具体性が無く経緯が分かりづらい様に思います。

公任卿が「されど、左大臣さまらしからぬ怒り方であったな」と言ったのを受け、行成卿が「維衡殿は元々右大臣さまの家人であり、ゆえに右大臣さまが推挙されたのでしょうか」と言います。

そこで斉信卿が「そこまで知っておって、なぜそなたは帝の仰せのままにと言ったのだ」と行成卿を問い詰めました。

行成卿は「帝が仰せなら致し方なかったのです」と答えます。

藤原実資卿は「わしもそう思った。されど左大臣さまは流されなかった。流石である。私は今激しく己を恥じておる」と言います。

実資卿は帝が仰せなら伊勢で所領争いを起こした事のある平維衡公を伊勢守に推挙するのも容認しても良いと思っていました。

道長卿は流されず「武力による力争いを許しては瞬く間に戦乱の世となってしまう」と認めず、公卿たちを納得させた事を褒めているのです。

・「いじわる コミュニケーション」という業?

>大河と関係ないようで、実はそうでもない。

>今週のまひろの姿も連想させたネットの騒動について言及させてください。

作中のまひろさんが里下がりをして在宅勤務で執筆活動をしていたのは女房たちの苛めによるものではなく、藤壺の喧騒やプライバシーが無い労働環境に疲弊して集中して執筆できないからです。

まひろさんも道長卿に里下がりをしたい理由として『落ち着いて物語を書く事ができない』と言っています。

時代考証の倉本一宏先生も『私は最初から「実家で執筆すること」が出仕の条件だったと思います。宮中では、狭いスペースで執筆をすることになりますし、周りに人がたくさんいて落ち着きません。』と語っています。

ミソジニーでも苛めでもありません。

>私がむしろ興味があるのは、こうしたよくわからん炎上が発生する心理状態といえます。

>こういうとき、どうしたって策や人の心の流れを見たくなる。

>悪い癖です。

>北村氏がこうも叩かれるのは、「俺たちの好きな映画を、女如きがウダウダ言いやがって!」というミソジニーがあると思えるのです。

自分は未視聴でどういう作品が知らないため北村氏が件の映画についてどう評価していたかについては言及を差し控えたいと思います。

こちらの評論によると『『ダーティハリー』が好きな人間はゴミカスみたいに言われていたわけでもないのに、反応が過剰だ。何かのコンテンツについて否定的な感想を述べると、ファンから攻撃されるのはよくあることだ。否定的でなくても解釈の違いでも起こったりもする。叩く側・叩かれる側が男性でも女性でも起こり得ることだ。』と仰っています。

映画が好きな人が不快になる気持ちも分からなくはありませんが。

お気持ちという棍棒を振り回して他人の好きなものを踏みつけにするのは何見氏もよくある事ですし、北村氏の評論を挙げてミソジニーだと批判する前に嫌いな女性像に対しセクハラの様な侮辱や罵倒をする何見氏は自分の行いを顧みないのでしょうか。

>『麒麟がくる』の駒へのアンチは執拗だった。

>あれはキャラクター設定の問題ではく、受け手のミソジニー(女性嫌悪)由来ではないか。

この仮説をもとに駒アンチの書き込みを読んだところ、なかなかの比率で北村氏のような女性研究者や批評家は俎上にあげられておりました。

>ドラマの破綻でなく、偏見からの批判を拡散することは、差別の拡散ではないでしょうか。

>ドラマの感想は自由にすればよいとは思います。

>それでも私は駒アンチをみかけたら警戒することを怠りません。

>差別主義者である蓋然性が高いのです。

まず『北村氏のような女性研究者や批評家は俎上にあげられていた駒アンチの書き込み』とやらを具体的に提示してどの様な点が受け手のミソジニー(女性嫌悪)由来で偏見があるのか論じるべきではないでしょうか。

お駒ちゃん批判については『光る君へ』コラム22回、23回でも書いていますが。

視聴者の辛辣な意見として挙げると『活躍と影響が大きすぎる(回を重ねるごとに歴史上の重要な人物と会ったり、物語への影響が大きくなっていった)』『出番が多すぎる』など医療者としての役割よりも架空人物としての出演割合のバランスが不満の原因と思われます。

『オリキャラのエピソードを入れるぐらいなら、本筋を充実させてほしい』という事なのかもしれません。

足利義昭公が織田信長公から理不尽な要求を突きつけられた事をお駒ちゃんに吐露する場面では『町医者の助手が将軍と蛍観賞するなんてあり得なさすぎて興ざめする』との意見もありました。

何見氏に何度言っても聞き耳を持つ事は無いと思いますが何でもかんでも『差別主義者がー、ミソジニーがー』と言えば他人の意見が押さえつけられると思ったら大間違いです。

『ドラマの感想は自由にすればよいとは思います。』と言っているのになぜ『偏見からの批判を拡散することは、差別の拡散』と他人の意見を封じたがるのでしょうか。

>マニアックな趣味を突き詰めている自覚はありますので、大人しくしていた方が人間関係は平和に構築できます。

>しかし、大河レビューを始めるとそうならないことを痛感しております。

>ドラマの評価が一致しないだけで、全く知らない相手から「お前とはもうこれっきりだ!」と罵倒されるとか、クソレビュアーと言われるとか。

>当たり前のことになりすぎて、今ではもう達観の域に突入しております。

何見氏はの場合は気に入らないからとレビューが誹謗中傷レベルで作品だけでなく、俳優、スタッフなどの関係者や視聴者やファンを叩くから要らぬ敵をふやすのではないですか。

それで人が離れても自業自得なのに『全く知らない相手から「お前とはもうこれっきりだ!」と罵倒される』と被害者仕草をしているだけですし。

あと商業アフィリエイトブログで何見氏の近況や愚痴の羅列はいりません。

個人のnoteでやりましょう。

>だからこそ、好きな大河ドラマを批判されただけで、「私の心を傷つけた」と怒り狂うのでしょう。

>アイデンティティを攻撃されたと感じたのでしょうね。

何見氏が「私の心を傷つけた」と他人に因縁を付けて不満をぶちまけているようにしか見えません。

>歴史サイトでこんなことを書くのは愚かかもしれませんが、武士や大河ドラマに自己アイデンティティを過剰に重ねるのは避けた方がよろしいかと。

>しかも言動不一致がどうにも目立ちます。

>武士に一体化しているわりには、文武の鍛錬より人の悪口にかまけているのは何事でしょう。

>御成敗式目以来、人の悪口は懲罰対象です。

>せめて目につかぬところですべきではありませんか。

>武士であるからには、まず武士の道とは何か考えてみるべきではないでしょうか。

大河ドラマファンは無事ではありません。

『人の悪口は懲罰対象です。せめて目につかぬところですべきではありませんか。』とは?

少なくとも何見氏が言う事ではないと思います。

※何かを見た氏は貼っておりませんでしたが、今年もNHKにお礼のメールサイトのリンクを貼っておきます。ファンの皆様で応援の言葉や温かい感想を送ってみてはいかがでしょうか?