大河コラムについて思ふ事~『光る君へ』第43回

11月中旬になりました。晩秋になり実りの季節になりましたが、皆様健やかにお過ごしでしょうか。

すっかり秋ですが気温気圧の変動が激しいので、皆様健康には充分お気を付けください。

さて、光る君へ第43回。

今週も『武将ジャパン』大河ドラマコラムについて書かせていただきます。

太字が何かを見たさんの言質です。

御手隙の方に読んでいただければと思います。それでは。

・初めに

>三条天皇との政争に疲れ、宇治で泣き出した道長。

>あれはなんだ?「おじさんの甘え」だったのか?

第42回でも書きましたが、三条帝との政争に敗れた訳ではなく、病平癒のために宇治の別邸で療養しています。

長和元年(1012年)6月に藤原道長卿は病に倒れています。

(作中ではまひろさんの局を訪ねた際にこめかみに激しい痛みを覚えるという兆候あり。その夜土御門殿で倒れる)

道長卿は30代から40代頃から病がちだった事が『御堂関白記』や『小右記』から分かります。

また、道長卿は日本で最初に糖尿病とともに生きていた人でもありました。

『小右記』長和元年(1012年)6月1日条にも道長卿の病状が記されています。

病状が回復せず、長和元年(1012年)6月5日には一度目の辞表を帝に提出しています。また、この辞表は二度は返却するのが慣例であり、三条帝も道長卿の辞表を二度受理し返却しています。

長和元年(1012年)6月20日には道長卿の病を喜んでいる者として『藤原道綱、藤原隆家、藤原実資、藤原懐平、藤原通任』の5名の名が記された怪文書が回ります。

道長卿は三度目の辞表を出す前に宇治に療養に向かいました。

百舌彦さんの懇願からまひろさんが宇治に駆けつけ、宇治川のほとりで二人が話しました。

道長卿は「早めに終わってしまったほうが楽だ、というお前の言葉が分かった」「誰の事も信じられぬ。己の事も」と心情を吐露する程憔悴していました。

そんな道長卿にまひろさんは「もうよろしいのです。私との約束は。お忘れくださいませ」と言いますが、「お前との約束を忘れれば、俺の命は終わる」とまひろさんとの『民のための政』の約束に拘ります。

まひろさんは「一緒に参ります」と入水を仄めかしつつ、「道長さまも生きてくださいませ。道長さまが生きておられれば、私も生きられます」と励ましました。

道長卿は『三郎』に戻ったかの様に涙を流し声を上げて泣きました。

紫の上の死に際し、源氏の君が彼女の出家を阻んだ事を後悔したり、その後やつれ果て人の力を借りねば立ち上がれない程憔悴して隠遁生活に入った様に道長卿がなっていた事もあると思います。

土佐光起 筆

明子さまや顕信卿の急な出家の衝撃もありましたし、道長卿の病を喜んでいる者がいるかもと疑心暗鬼になっていたのもあるでしょう。

寄り添うまひろさんに全てを曝け出し子供のように弱くなり泣いてしまったのではないでしょうか。

因みに鬱の様に気分の落ち込みや心身の不調がある場合、『甘え』ではなく適切な治療必要な病気なのだそうです。(平安時代では療養や祈祷に頼るしか無いのですが)

つまり道長卿の病を「おじさんの甘え」と断罪する何見氏は医学的な知識が無いのに加え人の気持ちや状態を理解しようとする気が無い事になるでしょう。

>帝と中宮妍子との間に禎子内親王が生まれました。

長和3年(1014年)、三条帝の即位から3年が経ち、中宮・妍子(きよこ)さまが姫皇子・禎子(よしこ)内親王を産みました。

しかし、産まれた子が皇子では無かった事で道長卿は失望し露骨に不機嫌な顔をしています。

「中宮・妍子に待望の子・禎子が生まれたが道長の思い通りには行かなかった」と語りが入ります。

長和3年(1014年)2月9日。

内裏では火事が起こりました。

火災を知らせた五位の貴族が梁の下敷きになっています。

内裏焼失のため、三条帝が妍子さまと共に枇杷殿に移り、枇杷殿に住んでいた皇太后・彰子さまは二人の皇子や女房たちと弟・藤原頼通卿の邸・高倉殿へ移りました。

高倉殿には、敦康親王と北の方・祇子(のりこ)女王も住んでいます。

彰子さまは「敦康親王さま、お久しゅうございます」と挨拶し、敦康親王は「はい、おかげをもちまして恙無く過ごしております」と答えます。

親王は「皇太后さま、これなるは妻の祇子にございます」と妻を紹介します。

頼通卿が「我が妻が祇子女王さまの姉という事でその縁もあって親王さまは高倉殿へと渡る事になりました。一代の誉れでございます」と語りました。

>ドラマでは詳細が省かれているものの、このときの道長は女児が生まれたことから冷淡な態度をとり、藤原実資に呆れられています。

産まれた子が皇子では無かった事で道長卿が失望したのは史料通りですが、きちんと史料出典を書いてください。

『小右記』長和2年(1013)7月7日条には、『暁方、人々が云(い)ったことには、『中宮(藤原妍子)の産気は、平安に遂げられました」と云うことだ。そこで(藤原)資平を参らせた。…しばらくして、(藤原)資平が帰って来て云(い)ったことには、「相府(藤原道長)は、すでに卿相や中宮(藤原妍子)の殿人と会っておられません。悦ばない様子が、甚(はなは)だ露(あら)わでした」と。』とあります。

>産まれてくるのが男の子であろうが女の子であろうが、母体への負担も危険度も変わらない。

>なんと冷たいことでしょう。

『摂関政治』は娘を后として入内させ、后が産んだ皇子が行く行くは天皇として即位させ、外祖父という立場を確立し『摂政』『関白』として政を行う事です。

道長卿は摂政・関白の地位に拘らずとも自分の娘である彰子さまが皇太后、三条帝には妍子さまを入内させる事で一条帝、三条帝どちらの系統にも影響力がある様にしました。

今回妍子さまが禎子(よしこ)内親王を産みましたが皇子ではない事で外祖父になれず、実資卿が『甚(はなは)だ露』と残す程露骨な落胆だったのでしょう。

男の子であろうが女の子であろうが出産が危険なのは彰子さまが敦成親王を産んだ際の難産などもあり、道長卿も百も承知だと思います。

『御堂関白記』長和2年(1013)7月6日条によると『戌剋(いぬのこく/午後7時~午後9時)の頃、中宮(藤原妍子)の御方(土御門第)から女方(にょうぼう/源倫子)が来て云(い)ったことには、「中宮が産気付かれました」ということだ。驚いて参入した。・・・子剋(ねのこく/午後11時~午前1時ごろ)に、平安(たいら)かに女皇子(禎子内親王)を降誕された。』とあります。

・帝に譲位を迫る奸臣・道長?

>道長が、帝に対し「内裏の火災は天の怒りだ」と告げています。

長和3年(1014年)3月。

枇杷殿では、藤原道長卿が藤原道綱卿を伴い、帝に譲位を進言していました。

道長卿が「恐れながら2度にわたる内裏の火事は、天がお上の政にお怒りである証と存じまする。」と進言すると、帝は「聞こえぬ、もっと大きな声で申せ」とお命じになります。

道長卿は「この上は国家安寧、四海平安のため何卒ご譲位あそばされたく。臣道長、伏してお願い申し上げまする」と言い、傍らの道綱卿は目を剥いて驚いています。

帝が道綱卿に「そなたもそう思うておるのか?」とお尋ねになり、道綱卿は「は!ん?あっ、いえ…」としどろもどろになっています。

帝は「この無礼者め!」と道綱卿をお叱りになり、「譲位など以ての外である」と二人を下がらせました。

その頃まひろさんは、高倉殿の局で源氏の君が身罷った後の物語を書いています。

帝にすら、ことさらあしざまにお耳に入れる人がおりましょう。世の人の噂などまことにくだらなく、けしからぬものでございます

>道長が、帝に対し「内裏の火災は天の怒りだ」と告げています。

>隣の道綱が思わずギョッとしている。

>天意に背いた為政者が罰せられる【天譴論(てんけんろん)】を持ち出しているわけですね。

道長卿は「恐れながら2度にわたる内裏の火事は、天がお上の政にお怒りである証と存じまする。」と進言しています。

『天がお上の政にお怒りである証』という所が道長卿の言い分の肝なので端折ってはいけない台詞だと思います。

第26回でも書きましたが。

『天譴論』とは、『天が人間を罰するために災害を起こす』『災害とは天が人間に下した罰である』という儒教に基づく思想です。

また、『天人相関説(天人感応説)』という思想があります。

前漢の儒学者・董仲舒(とうちゅうじょ)が最初に組織的に論じ、人事と自然現象 (天) との間に対応関係があり、人間の行為の善悪が自然界の異変 (吉祥や災異) を呼起すという思想です。(出典:ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典)

この場合の人とは天の代理人である皇帝など為政者です。

天子の所業は自然現象に象られ、悪政を行えば、大火や水害、地震、彗星の飛来などをもたらし、善政を行えば、瑞獣の出現など様々な吉兆として現れるとされました。

天変地異や疫病流行などの災害を防ぐため、君主は善政を布くことが模範として求められ、特別に行うそれらの施策は「徳政」と言われました。

内裏は度々火災に見舞われ寛弘2年(1005年)に起こった火災では賢所に安置した八咫鏡が焼失しています。

今回は二度に渡り火災があり、道長卿は為政者としての帝の在り方を問うたのではないでしょうか。

>今度は真正面から譲位を迫る道長。

「聞こえぬ、もっと大きな声で申せ」とお命じになる帝に対し、正面から「この上は国家安寧、四海平安のため何卒ご譲位あそばされたく。臣道長、伏してお願い申し上げまする」と伝えています。

これを言ったため、道綱卿はとんでもない事と目を剥いて驚いた訳です。

>憤る帝もいささか単純かと……。

>内裏の失火は警備不足ではないか!何を弛んでいる!とネチネチと反撃しても良いのでは?

>そもそも道長も恥知らずではあります。

>忠臣とは、内裏の失火を恥じ入り、帝の不便や心痛を思いやるものでしょう。

>まったく大した奸臣ぶりで……。

道長卿と道綱卿が枇杷殿の三条帝に対し、内裏の火災の責任を問うたのは概ね史料通りです。

帝が「無礼者!」とお叱りになったのは道長卿が譲位を迫り、道綱卿に「そなたもそう思うておるのか?」とお尋ねになってもどっち付かずの返答だったからです。

八つ当たり感も否めませんが。

『小右記』長和3年(1014)3月14日条には『夜に入って、(藤原)資平が来て云(い)ったことには、「・・・『先日、左府(藤原道長)および大納言(藤原)道綱が、連れだって、天道が主上(三条天皇)を責め奉ったのだということを奏上した』と云うことです。…皆、思うところが有るようなものです。『主上(三条天皇)は、詳しくその志をわかっておられる』と云(い)うことでした。これは右金吾(うきんご)将軍(藤原懐平)が、密々に私(藤原資平)に談(かた)ったことです」と。…僕射(ぼくや/藤原道長)は、たとえ思うところが有るとはいっても、(藤原)道綱がどうして同心するのか。愚である、愚である。天譴(てんけん)は避け難いのではないか。』とあります。

実資卿も『天譴』という言葉を使っており、「天が人間に罰を下される事」は避けられないし、道長卿は思う事があって帝を責め奉ったのだし、(それに同心する道綱卿には疑問を呈する)帝も分かっていらっしゃると一応の理解を示していた様です。

>まひろがうっすらと笑みを浮かべながら、光る君亡き後の物語を書き続けています。

(中略)

>そう書いているまひろの顔は、毒を含んだ微笑にも見えてきます。

>彼女は吹っ切れているのでは?

>道長は熱心な読者かどうか、どうにもあやしい。

>読まないのであれば、物語の中に毒を込めたい放題に展開することもできます。

中略部分は『源氏物語』の一節ですが、『毒を含んだ微笑』や『物語の中に毒を込める』など勝手な妄想はどうでもいいので出典をきちんと書いて解説してください。

またまひろさんはもともと自分の書きたいものを書いていました。

一条帝亡き今彰子さまは皇太后となり物語は源氏の君の死を区切りとして再び物語が動き出したところです。

まひろさんは『道長は熱心な読者かどうか』など気にしてはいないと思います。

まひろさんが書いていたのは『源氏物語』第51帖「浮舟」です。

『宇治十帖』の第7帖に当たる帖で、源氏の君の子・薫(実は柏木と女三の宮の不義の子)が宇治にいる浮舟という女性を引き取ろうとし、嫡妻・女二の宮に経緯を説明している場面です。

女二の宮は今上帝の皇女であり、帝の耳に良からぬ噂が入る事を薫は気にしていたのかもしれません。

作中人物に準えれば薫=道長卿、女二の宮=倫子さま、浮舟=まひろさんの関係でしょうか。

・帝の身に異変が起き、内裏の栄耀栄華も過去のこと?

>帝が道長に「声が小さい」と御簾越しに訴えます。

またある日、道長卿は備前守の交代について帝に報告をしていました。

道長卿が報告すると、帝が「声が小さい」と顔を顰めていらっしゃいます。

再度道長卿が大声で「備前国の守が交代のため、不動倉の鍵を申し入れております」と言います。

すると帝は報告書を手に取り、書面を見ながら「今日は暗いな」と仰います。

「御簾を上げよ」と命じられた蔵人頭が御簾を上げました。

道長卿は書状を手にした帝を見て驚きました。

帝が書状を逆さに持ち、読む振りをしていたからです。

帝は書状を置かれ、「左大臣の良き様にいたせ」と仰います。

道長卿はさっそく四納言を土御門殿に集めました。

道長卿は「帝は目も見えずお耳も聞こえておられぬ。このままでは帝としてのお務めは果たせぬ」と伝えます。

藤原斉信卿は「そんなにお悪いのか」と尋ね、源俊賢卿が「ご譲位を願い奉るのですね」と言い、道長卿は「そうだ」と答えます。

藤原行成卿は「お気の毒でございますな」と帝に同情的です。

藤原公任卿は「情に流されるな、政がお出来にならなければ致し方あるまい」と行成卿を窘めます。

俊賢卿は「帝の譲位を望む気分が内裏中に高まる様に図りましょう」と言い、道長卿も俊賢卿に一任しました。

長和3年(1014)3月。

行成卿が道長卿の直廬を訪れ「お願いがあって参りました」と言います。

行成卿は「大宰府に参りたく存じます」と大宰府への赴任を申し入れました。

さらに「大宰大弐の席が2月から空いております」と言います。

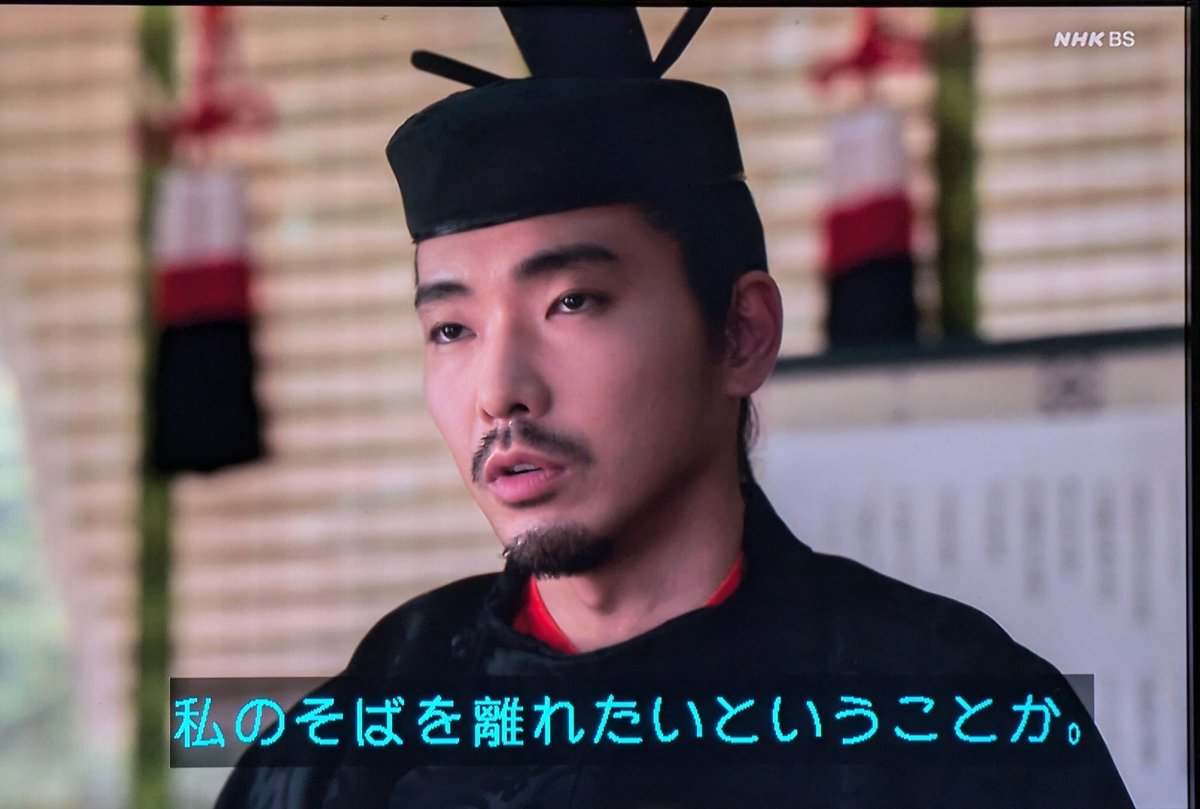

道長卿が「私の側を離れたいという事か」と尋ねます。

行成卿は「今の帝が即位されて3年。私はかつての様に道長さまの役に立てておりませぬ。敦康親王もお幸せにお暮らしのようなので、これからは些か己の財を増やしたく存じます」と言いました。

道長卿は「そなたの気持ちは分かった。考えておこう」と答えます。

彰子さまは敦康親王と二人菓子を食べながら久しぶりにゆっくりと話をしました。

敦康親王は「東宮になれずこのまま生きているのも苦しいと思いましたが、頼通殿の勧めで妻を設けて心が楽になりました。共に生きていく者ができました故」と言います。

彰子さまが敦康親王を守れなかった事を詫びます。

敦康親王は「皇太后さまはお変わりになりました。かつては儚げで消え入りそうでしたが、今は太い芯をお持ちになっている様な。幼い頃の私は、皇太后さまを自分でお守りしようと思っていました。愚かな事を思ったものです。今の皇太后さまは国母に相応しい風格をお持ちでございます」と言いました。

それに対し彰子さまは「それはお褒めの言葉でございますの?」と微笑み、敦康親王は「もちろんです」と答えました。

二人の間に穏やかな時が流れて行きました。

>帝が道長に「声が小さい」と御簾越しに訴えます。

>疲れたように書を見る帝。

>「今日は暗いな、御簾をあげよ」

>いざ御簾があがると、道長がギョッと驚きます。

>帝が紙を逆さまに手にしている姿が露わになるのです。

道長卿が「備前国の守が交代のため、不動倉の鍵を申し入れております」と政務の報告をしています。

『不動倉』とは奈良・平安時代に於いて非常時に備えて穀物を備蓄した倉庫の事で、管理には国司が当たりましたが、鍵は原則として中央で保管され、倉の開閉には太政官の許可を必要としました。(出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」)

作中では備前守が交代し、中央で保管されている鍵を使う許可を申し入れたという報告でした。

三条帝が「声が小さい」と訴えたため再度道長卿が大声で同じ報告をしています。

帝は報告書を手に取り「今日は暗いな」と御簾を上げる様仰り、道長卿は帝が文書を逆さにしてご覧になる姿を目撃します。

そこで道長卿は帝が目と耳を患っている事を察します。

大事な場面こそ端折らずきちんと記述して頂きたいですね。

>道長はいつもの面々を集め、帝の目が悪いことを明かしました。

いつもの面々というか『四納言』です。

帝は目が悪いだけでなく耳の不調も訴えています。

何度も言いますが大事な台詞を端折って解釈しないでください。

道長卿は四納言に「帝は目も見えずお耳も聞こえておられぬ。このままでは帝としてのお務めは果たせぬ」と伝えています。

それを受けて斉信卿は「そんなにお悪いのか」と尋ね、俊賢卿が「ご譲位を願い奉るのですね」と言います。

行成卿は「お気の毒でございますな」と帝に同情的であり、公任卿は「情に流されるな、政がお出来にならなければ致し方あるまい」と行成卿を窘めました。

俊賢卿が「帝の譲位を望む気分が内裏中に高まる様に図りましょう」と言い、道長卿は一任します。

時代考証担当の倉本一宏氏によると、『俊賢は父・高明が安和の変によって失脚し、没落の憂き目を見ていますので、権力を握っている道長との関係をとても大事にし、したたかに行動していたのだと思います。処世術にも長けた人物だったのではないでしょうか。』との事です。

>昨夜会ったばかりだとして、素っ気ない態度の道長。

>行成の心痛にまったく気付いていないのでしょう。

前夜に四納言が土御門殿に集まり帝の病状と譲位の検討をしたのはその通りです。

行成卿は「お願いがあって参りました」と直廬に伺った旨を道長卿に伝えたのみでまだどんな用件かもどんな思いがあるのかも聞いていないのに行成卿の処遇をどうするか判断できるのでしょうか。

「何故言わなければ分からないのか!わざわざ言わなくても分かるだろ!察して私(何見氏)の思う通りに動けよ」という事でしょうか。

>さらにここで、己の財を増やしたいとも付け加えます。

>本心というより、アリバイのようにも思えます。

行成卿は「今の帝が即位されて3年。私はかつての様に道長さまの役に立てておりませぬ。敦康親王もお幸せにお暮らしのようなので、これからは些か己の財を増やしたく存じます」と志望動機を伝えます。

長保3年(1001年)に行成卿は敦康親王家別当に任ぜられ、参議に昇格しさらには一条帝に召されて侍従を兼ね連絡や調整役に力を発揮しました。

また四納言含め、道長卿への忠勤ぶりは藤原実資卿から『恪勤上達部』と記述される程でした。

細やかな気遣いが売りの行成卿ですが、敦康親王が彰子さまの御座所の御簾を越え、道長卿が「内裏に上がれないようにせよ」と命じた際、行成卿は「恐れながら、左大臣様は敦康様から多くのことを奪いすぎでございます」と諫め「左大臣様がおかしくおわします」と訴えました。

三条帝が即位した事でやや強引な道長の行動に異を唱える事があり、これ以上道長卿の政を支える事ができないという思いもあるのではないでしょうか。

敦康親王が穏やかな暮らしをされ親王家別当も解かれた事もあり、子孫のための蓄財を名目に貿易の旨味がある大宰大弐の職を希望したのではないでしょうか。

道長卿に「私の側を離れたいという事か」と問われ行成卿は少し間を開け動機を話しています。

本心を見透かされ心苦しさもあるのかもしれません。

>能書家である行成ともなれば、その筆跡だけでも重要でしょう。

>こういうところに綻びが見えます。

>帝の代替わりに伴い、文化への重要性も低下しているのでしょうか。

>こんな調子では、まひろの書く物語の相対的価値が下がるのも無理ないことに思えます。

三条帝即位により帝と道長卿との政治的軋轢が増え後宮サロンの文化的側面が描かれにくいのはわかりますが、何故政と行成卿の書の文化的価値を語るのにわざわざ政に関わらないまひろさんの話が出てくるのでしょうか。

・帝を引きずり下ろそうとする道長?

>帝が困惑しながら、左大臣に譲位を迫られたことを藤原実資に打ち明けます。

帝は信頼している藤原実資卿をお呼びになり、「左大臣がはっきりと譲位を迫って来た」と仰いました。

実資卿は「放っておかれればよい」と言いましたが、疑心暗鬼の帝は「毒でも盛られるやも知れぬ」と懸念されています。

実資卿は「左大臣殿は、そのような事はせぬと存じます」と言い、「ご不安であるのなら信用できる蔵人頭を置く様に」と勧めました。

帝は蔵人頭に実資の子・資平卿を望まれました。

帝は「そなたの息子なら信頼できる」と仰いますが、道長卿は声を張り上げ、「蔵人頭には亡き伊周の嫡男道雅か、亡き関白道兼の三男、兼綱がよろしかろうと存じます」と答えます。

帝は「嫌だ、朕は資平を望む」と仰り、「蔵人も務めた事の無い資平は適任とは思えませぬ」と道長卿が反対します。

帝は「朕の言う事を聞けぬのか」と仰います。

これには道長が「お考えをお変えいただきたく、お願い申し上げます」と言います。

帝は立腹されて「もうよい」とその場を立とうとなさいましたが、御帳台の前に置かれた狛犬につまずいて転ばれました。

道長卿が「御免つかまります」と御簾の中に入って、帝を支えます。

道長卿は「お上、お目も見えずお耳も聞こえねば、帝のお務めは果たせませぬ。ご譲位くださいませ、それが国家のためにございます」と諌めます。

しかし帝は「譲位はせぬ」と意固地になられるばかりです。

さらに帝は道長卿を突き放され、「そんなに朕を信用できぬなら、そなたが朕の目と耳になれ!それならば文句はなかろう」と仰り去って行きました。

道長卿は頭を一振りしました。

>「そうだが……毒でも盛られるやもしれぬ」

>不安がる帝。

>毒は、道長の父・兼家が得意としておりました。

己の出世と家の繁栄のためなら手段を選ばなかった道長卿の父・藤原兼家卿。

当時まだ蔵人で一家の汚れ役と扱われていた次男・藤原道兼卿に兼家卿は「円融帝の食事に毒を入れろ」と命じていました。

演じた段田さんは『権力の象徴でありながら、出世のために利用する対象だと思っているのかもしれないですね。不都合があればすげ替えてしまえ! 不出来であればいいように操ってしまえ!という。』と兼家卿と天皇の関係を語っていらっしゃいました。

時は流れ、三条帝は目と片耳の変調を訴えます。

道長卿から譲位を迫られ、藤原実資卿に「毒でも盛られるやもしれぬ」と相談されました。

時代考証担当の倉本一宏氏によると、三条帝は道長卿から贈られた不老不死の妙薬と信じられていた『金液丹』という薬を服用していたそうで、道長卿は自分も飲んでいたため、あくまで好意ではとの事です。(『英雄たちの選択』「藤原道長 平安最強の権力者の実像」2021年6月放送)

金液丹には劇薬の硫化水銀が含まれ、『大鏡』「六十七代三條院」によると、『金液丹という薬をお召し上がりになられておられたが、「その薬を飲んだ人は、あのように目を病むのだ」などと人は申していた』とあり、薬の影響もあったのではないでしょうか。

>強硬に資平を望む帝に対し、蔵人も務めたことのない資平は適任とも思えないと否定する道長。>「朕のいうことを聞けぬのか!」と怒りに震える帝に対し、道長は淡々と「考えを変えるように」と言うばかりです。

>お互いに自己主張ばかりで落とし所を探る雰囲気はありません。

『小右記』長和3年(1014年)3月22日条には『「(藤原)道雅と(藤原)兼綱を、先ず蔵人頭(くろうどのとう)に補せられるべきものです。ところが専一に(藤原)資平をおっしゃられるのは、如何(いかが)なものでしょう」と。勅答して云ったことには、「恪勤(かくご)であるので、資平を中将に任じたのである。…蔵人頭(くろうどのとう)についてもまた恪勤(かくご)によるべきである。但し(藤原)道雅と(藤原)兼綱は、恪勤ではない上にその職に堪(こた)えることはできないであろう」と。左大臣(藤原道長)が申して云(い)ったことには、「追って定め申すこととします」と。…意向は、(藤原)経通を推挙するのであろう』ということでした」と。万事あれこれ、丞相(藤原道長)の口に懸かっている。』とあり、史料の経緯に沿って物語が展開しているのだと思います。

>なんという無礼と鈍感ぶりなのでしょう。

>先帝を精神的に追い詰めたことへの反省はまるでない。

>自分の主張を押し通し、相手の気持ちを踏み躙ることになんのためらいもありません。

一条帝の場合、病状が日に日に悪化の一途を辿り、居貞親王(三条帝)に譲位をしました。

その際、『敦康親王を東宮に』と願う帝を行成卿が清和天皇や文徳天皇の外戚の強さという先例を引用し説得しました。

この時、彰子さまは「二人の皇子の母である私に何の相談もなく、次なる東宮を敦成と決めるなどとんでもなき事」と帝や自身の意志を蔑ろにされた事を怒りました。

この時道長卿は「政を行うは私であり、中宮様ではございませぬ」と政を行うのは自身であると表明しています。

三条帝の場合は、すでに目と耳の不調を訴えており、御帳台の前に置かれた狛犬につまずいて転ばれました。

三条天皇の眼病は、医学博士・服部敏良氏によれば『炎症性緑内障』なのだそうです。

ぶどう膜炎や白内障といった目の病気、糖尿病や網膜症、外傷などが原因で眼圧が上昇し、生じた緑内障だそうです。

視神経の障害や視野の欠けがゆっくりと進み、時には突然激しい目の痛みや充血、強い頭痛、吐き気・嘔吐などを起こし失明リスクが高いのだそうです。

『大鏡』ではこの症状を物の怪の仕業と見る者もいたと記述しました。

加えて帝が服薬していた『金液丹』の影響もあったかもしれません。

不調は耳にも現れます。

>家臣として支えることを放棄し、一足飛びに譲位を迫るとは、ふざけた態度としか言いようがない。

道長卿は帝に直接譲位を勧告しますが、道長卿がここまで天皇に対し強い態度に出たのは初めての事だったそうです。

『小右記』長和3年(1014年)3月25日条には『(藤原)資平が云(い)ったことには、・・・「また、(藤原道長が三条天皇に)譲位を行うよう、責めることが有りました。はなはだ耐え難いということについて、天皇の仰せ事がありました」ということだ。奇である。恠である。』と実資卿が批判しています。

道長卿としては、『天人相関説(天人感応説)』という思想が根底にあり、度重なる病で徳政が敷けなくなった帝を『譲位し奉る』事にしたのではないでしょうか。

道長卿の父・兼家卿が外孫の懐仁親王(一条天皇)を即位させるために陰謀を巡らせ、次男・道兼卿の手引きで花山帝を退位し奉り出家させた寛和の変の逸話が『大鏡』にあり、作中でも顛末が描かれました。

作中道長卿は『まひろさんとの約束である民のための政』のために政を行うには病が重い三条帝を譲位させようと考えていますが、その強引な手段はだんだん父・兼家卿に似てきているのではないかと思います。

『家臣として支えることを放棄し、一足飛びに譲位を迫るとは、ふざけた態度』とありますが、第10話で寛和の変が描かれた際、同じ様に批判したでしょうか。

兼家卿だから素晴らしい、道長卿だからクズと自身の好悪で決め打ちするのは公平とは言えません。

>正論を言われて反省するどころか、「チッ! うっせーわぁ~」と言わんばかりの顔をするあたり、幼稚にも程があります。

帝が「譲位はせぬ」と意固地になられ、道長卿を突き倒された後、「そんなに朕を信用できぬなら、そなたが朕の目と耳になれ!それならば文句はなかろう」と仰り、去って行かれたので突然の事と「そなたが朕の目と耳になれ!」のお言葉に理解が追いつかず驚いている様に見えますが。

目と耳が不自由になった帝の目と耳になるという事は「関白になってほしい」という事だと思います。

これは実資卿の「ご不安であるのなら信用できる蔵人頭を置く様に」と勧められた事もあるでしょうが度々譲位を迫る道長卿にならば朕の補佐をすれば良いではないかと怒りのまま叫んだのでないでしょうか。

関白は成人の天皇を補佐する立場ですが、天皇臨席などの例外を除いては、陣定に参加しない(あるいは決定には参与しない)慣例があるため、帝が道長卿の意に沿わない事で反論されたとも思われます。

・権力欲を隠せない道長?

>東宮である敦成親王が、皇太后の前でまひろたちと偏つぎ遊びをしています。

高倉殿では東宮・敦成親王が、彰子さま付きの女房たちと『偏つぎ』をして遊んでいました。

まひろさんは女房務めに復帰し、敦成親王の教育係となっています。

敦成親王は偏の札を取り、旁の札を持つまひろさんと合わせ「『木』と『交』で『校』!」と笑顔を見せます。

宮の宣旨が道長の来訪を告げ、まひろさんも道長卿の方へ目を遣りました。

頼通卿を伴った道長卿は敦成親王に遊びを続ける様に言います。

「東宮さま、じじもご一緒してよろしゅうございますか?」と尋ね、敦成親王も「よい」と答えました。

道長卿はまひろさんの隣に座りました。

道長卿は「偏と旁が分かれておると、分かりにくいのう」と呟きます。

しかし敦成親王は「『糸』と『會(会)』で繪(絵)』」「『日』と『寺』で『時』!」と次々に偏と旁を合わせて行きます。

道長卿は「東宮さまはご聡明であられますな」と言い、敦成親王に「おいくつにおなりか?」と尋ねます。

「7つ」と答える敦成親王。

道長卿は「先の帝がご即位なさったお年ですな。これも楽しゅうございますが、学問はよき博士につかれるのが何より、いずれ帝となられる東宮さまですから」と言い、まひろさんは俯いています。

それを聞いた彰子さまが「左大臣。藤式部は博士に劣らぬ学識の持ち主であるぞ」と答えます。

道長卿は「それはよく存じておりますが、帝たる道を学ばれるのは、全く別の事にございますれば」とにべも無く答えました。

そんな大人たちの思惑を余所に、敦成親王は無邪気に偏つぎに興じています。

彰子さまははまひろさんに「父上が帝に譲位を迫り、そのせいで帝の具合がさらに悪くなった」と打ち明けました。

彰子さまは「政とは、それほど酷にならねばできぬものなのだろうか」と問いました。

まひろさんは「私はかつて…男だったら、政に携わりたいと思っておりました」と話します。

まひろさんは「しかし今はそう思いませぬ、人の上に立つ者は限りなく辛く寂しいと思いますので」と言います。

彰子さまは「東宮さまが帝になれば、父上の思うままになってしまうのであろうか」と懸念しています。

まひろさんは「例え左大臣さまでも、皆を蔑ろににして事を進めるのはお出来にならないと存じます。何故ならば、左大臣さまは自ら陣定に出席するのを望み、長年関白をご辞退されて来たと伺います。たった1人で何もかも手に入れたいとお思いとは、到底思えませぬ」と言います。

彰子さまは「藤式部は父上贔屓であるのう…」と言いました。

>「七つ!」

>そう言われても、成長を喜ぶ祖父の顔にはなっていない道長。

>権力者の目つきで、先帝が即位なさった年だと計算する顔になっています。

寛和2年(986年)6月、藤原兼家卿の謀略により花山帝が内裏を抜け出して出家・退位したため、(寛和の変)数え年7歳の懐仁親王は一条帝として即位し、兼家卿は摂政として政務を執りました。道長卿は三条帝の譲位と共に敦成親王の即位を一条帝の例を引き合いに考えたのかもしれません。

>それをまひろが察知したのか、冷たい目になっている。

>「これも楽しゅうございますが、学問はよき博士につかれるのが何より。いずれ帝となられる東宮様にございますゆえ」

>すると、それまで黙って聞いていた皇太后が反論します。

>「左大臣。藤式部は博士に劣らぬ学識の持ち主であるぞ」

まひろさんは道長卿が敦成親王の教育について持論を話し始めた際、遊びの手を止め俯いて発言を控えているのですが、何処が冷たい目でしょうか。

彰子さま付きの女房であり、公の場で左大臣である道長卿に対し勝手に何かを発言する事は憚られたでしょう。

なので先帝の后で皇太后である彰子さまが『藤式部は博士に劣らぬ学識の持ち主』と助け舟を出したのだと思います。

身分の高い貴人に話しかける事が憚られる公の場で身分を弁えずに口を挟まないと何見氏からは『冷たい女』扱いになる様です。

>為政者の学問とはいったい何なのか。

>道長に具体的な案があるなら、それこそまひろよりも優れていると思う博士を挙げればよい。

>あるいは書物の名前でもよいではないですか。

>それこそまひろが何度も暗誦していた『蒙求』でも、子ども向けに習わせるように言えるはず。

まひろさんは幼い東宮・敦成親王の教育係として親王の母である彰子さまに請われているのだと思いますが、漢詩や漢籍などは男性貴族が習得すべき学問でした。

男性貴族は7〜8歳になると『読書始』を経て漢学を学び始めます。

読書始とは、天皇・皇太子・親王など皇族男子が初めて漢籍を読む儀式で『西宮記』や『江家次第』などによれば、博士(学者)が読み上げる漢文を尚復と呼ばれる補佐役が繰り返し、男児が聞くというものでした。

この儀式を経た後に本格的に漢学の勉強を始めます。

テキストとしては、初学者に対して用いられる『孝経』・『史記』・『千字文』・『蒙求』などが用いられました。

『小右記』寛弘二年(1005年)十一月十四日条には敦康親王読書始の記述があり、本来帝は臨席しない我が子の読書始の儀に一条帝が非公式に立ち会ったのだそうです。

『源氏物語』第一帖「桐壺」にも読書始の儀に臨み、帝が畏怖するほどの才能を見せる源氏の君の姿が描かれます。

道長卿が敦成親王に「学問はよき博士につかれるのが何より」と言ったのは読書始めの儀以降の教育は慣例通り男性の学者に付いて学ぶ機会を伺ったのでしょう。

>まひろはここでしみじみと「男だったら政に携わりたいと思っていた」と始め、「しかし今はもうそうは思わない」と語りました。

>「人の上に立つ者は、限りなくつらくさみしいと思います」

>目を少し潤ませながら語るまひろ。道長の苦しみを思いやっているようです。

『紫式部日記「日本紀の御局」』には、弟より漢籍の覚えが良かったため為時公に「残念だ。男の子でないことは、実に運が無かったなあ。」と嘆かれました。

また一条帝が『源氏物語』を人に読ませてお聞きになられ、「この作者は日本紀を読んでいるに違いない。たいそう学識がある」と仰せになり、以来左衛門内侍など紫式部をよく思わない女房から『男ですら、才能があるようにひけらかしている人は、どうだろうか。出世して栄えることはない』『日本紀の御局』と揶揄され、「一」という漢字さえ書かなくなったとあります。

まひろさんは昔直秀から海の向こうの『遠くの国』について、筑前守だった夫・宣孝公から宋国の科挙に付いて話を聞き、『女が政に関わる事』への憧れを持ちました。

実際には実力主義のはずの科挙も女性の登用は考えられませんでした。

さらにまひろさんは道長卿が病に倒れ宇治で弱り果て、さらに自分の病を喜ぶ怪文書が出回り疑心暗鬼と孤独に苛まれた事で「人の上に立つ者は、限りなくつらくさみしいと思います」という結論に至ったのでしょう。

「敦成親王が即位したら、父は思うがままに政治を進めるのでは」と心配する彰子さまに対し、まひろさんは「左大臣様は皆をないがしろにして事を進めることはしない」と庇います。

道長卿の変節は分かるものの利己主義にならず踏み留まってほしい気持ちもあるのでしょう。

>まひろは果たして覚えているでしょうか。

>父の道長から押し除けられた皇太后が、涙ながらに「女はなぜ政に関われるのか」と嘆いていたことを。

>彼女はそれを忘れていないからこそ、まひろにも失望しかねないのでは。

本来女性の教育は第一に『書』第二に『箏』第三に『和歌』となっています。

『枕草子』「清涼殿の丑寅の隅の」には村上天皇の女御芳子さま(宣耀殿の女御)が父の小一条左大臣から教えられた事で、貴族女性の必須教養だと描かれています。

紫式部は彰子さまに白居易の『新楽府』の御進講をお願いされ内密に講じたと言われています。

作中でも、まひろさんは彰子さまへの『新楽府』の御進講も誰もいない場で行っていました。

これが後に彰子さまが国母・賢后と呼ばれる基礎を作ったのでしょう。

・実資は道長の器を測る?

>手を取られつつ、帝が実資の前まできます。

>そして左大臣に脅されていると訴える。

長和3年(1014年)3月。

実資卿は再び帝の御前に呼ばれていました。

蔵人頭に手を引かれ帝がお出ましになります。

座るや否や帝は「左大臣めが朕を脅かして来た」と仰います。

そして「実資、朕は目を病んでおる。時には耳もよく聞こえなくなる事もある。しかし朕は正気でまだやれる事もある」と仰います。

そして、帝は実資卿に「実資、朕を守ってくれ」と訴えられます。

実資は「は…」と帝に一礼し、そのまま道長卿の直廬へと向かいました。

直廬では道長卿が人払いをしました。

実資卿は立ったまま「帝にご譲位を迫っておられるそうですな」と言い、道長卿は「そうだ」と答えます。

さらに道長卿は「目も耳も病んでおられる帝が、まともな政をお成しになれるとは思えぬ。ご譲位あそばすのが帝としての正しき道と考える」と言います。

実資卿はその場に座ると、「その考えもよく分かります。されど帝のお心は譲位に向かってはおられませぬ。責め立て申し上げれば、帝のお心もお体も弱ってしまわれるでありましょう」と答えます。

実資はさらに「弱らせることが正しきやり方とは思えませぬ、このまま左大臣殿が己を通せば、皆の心は離れます」と続けます。

道長卿は「離れるとは思わぬ。私は間違ってはおらぬ故」と言います。

「幼い東宮を即位させ、政を思うがままにしようとしていることは、誰の眼に明らか」と実資卿がズバリと切り込みますが、道長は実資卿に「左大臣になってかれこれ20年、思いのままの政などした事はない。したくともできぬ。全くできぬ」と反論します。

>手を取られつつ、帝が実資の前まできます。

目が不自由になられた三条帝の手を取り介添えしているのは誰でしょうか。

蔵人頭が帝の手を取り誘導しています。

主語を抜いたら分からなくなります。

>あっさりと認める道長。

>目と耳が悪くてはまともな政ができるはずがなく、譲位こそ正しき道だと主張していますが……

>いったいどの口が「道」など語るのか。

道長卿は「目も耳も病んでおられる帝が、まともな政をお成しになれるとは思えぬ。ご譲位あそばすのが帝としての正しき道と考える」と言います。これは君主が善政を行えば天は祥瑞を下し、君主が無道を働くと天が災異を下して君主を譴責するという『天人相関説(天人感応説)』に沿って体調不良で善政を敷けなくなった帝への道長卿の主張なのでしょう。

道長卿の主張に対して実資卿は「その考えもよく分かります。」と理解を示します。

「されど帝のお心は譲位に向かってはおられませぬ。責め立て申し上げれば、帝のお心もお体も弱ってしまわれるでありましょう」と答え、帝のまだ政に携われるというお気持ちを慮るものだと思います。

実資卿が折角双方の主張に配慮し意見を述べているのに、道長卿が嫌いな人物だから一方的に叩く公平性の無い何見氏こそどの口が「道」など語るのでしょう。

>実資はその考えに理解を示しながら、今はまだ帝の心が譲位に向かっておらず、責めたてたら心身ともに弱ってしまうと説明します。

>というより、道長の真の狙いはそこにあるとも思えますね。

>一条帝もそうして追い詰めました。結果的に崩御してしまったものの、心身衰弱による譲位狙いでしたね。

一条帝は譲位の際、すでに病状が思わしくなく、居貞親王(三条帝)も東宮として確立していました。

一条帝を悩ませたのは三条帝の次の東宮は敦康親王か敦成親王かという事でした。

三条帝は目と耳の不良はあるものの、まだ譲位を迫るのは道長卿のみという状況で、実資卿は信頼できる蔵人頭を付ける様に勧めました。

一条帝の場合とは違います。

>「左大臣になってかれこれ二十年! 思いのままの政などしたことはない!」

>言いましたね。

>言ってはいけないことを。

>父の兼家や兄の道隆ほどではないと言いたいのでしょうが、果たしてそうなのか。

>「したくともできぬ。全くできぬ」

>政権の頂点にいてそれができないのは、実力不足か、あるいは?

父の兼家卿は幼くして即位した一条帝の摂政、長じて関白に就任しました。

兄の道隆卿はその後を継いで関白に就任しました。

天皇が幼少あるいは病弱の場合、天皇を補佐しながら政治の重要事を判断する役職を『摂政』、成人した天皇を補佐して政務を行う役職を『関白』と言います。

藤原氏は摂政・関白の座を独占し、天皇を凌ぐほどの権力を持って政治を行いました。これを『摂関政治』といいます。

摂政・関白は天皇と関白が協議などを通じて合意を図りながら政務を進める事が出来ますが、陣定に参加しない(あるいは決定には参与しない)慣例があるため、道長卿は天皇に奉る文書や、天皇が裁可する文書など一切を先に見られる『内覧』の権利を有しながら陣定での会議に参加できる『左大臣』を20年務めてきました。

道長卿からすれば左大臣と摂政・関白の職務権限が違い、公卿の話し合いで決定しているので何でも思いのままにはなっていないと言いたいのでしょう。

『左大臣と摂政・関白の職務権限の違い』が何故『言ってはいけない事』なのでしょうか。

・政治家としての道長は能力が足りない?

>「そもそも左大臣殿に、民の顔なぞ見えておられるのか?」

さらに実資卿は「左大臣殿の思う政とは何でありますか?思うがままの政とは?」と尋ねました。道長卿は「民が幸せに暮らせる世を作る事だ」と答えます。

すると実資卿は、「民の幸せとは?そもそも左大臣殿に民の顔など見えておられるのか?」と容赦無い問いかけをします。

さらに実資卿は、「幸せなどという曖昧なものを追い求める事が我々の仕事ではございませぬ。何か起きた時真っ当な判断ができるように構えておく事でございます」と断言します。

道長卿は、「志を持つ事で私は私を支えて来た」と言います。

実資卿は「志を追いかける者が力を持つと、志そのものが変わって行く、それが世の習いにございます」と答えました。

道長は「ん?」と一瞬戸惑い、「おい、意味が分からぬ」と言います。

実資卿は「帝のご譲位、もう少しお待ちくださいませ」と言い、直廬を下がって行きました。

道長卿はしばし呆然と実資卿を見送ります。

>道長に対する実資の指摘からは、最近のニュースも頭に浮かんできます。

>アメリカ大統領選でハリスに投票しなかった意見として、こういったものがありました。

>「そんなにやりたい政治があったのならば、副大統領として実現に向けられていただろう」

そもそも平安時代の日本で行われた天皇を補佐する摂関政治と、現代のアメリカの大統領制のしくみの違いを分かっているでしょうか。

大統領制は立法・行政府の長である大統領を国民からの投票により選出した大統領を元首としている統治体制です。

律令制・官制に基づいて官位官職が除目で決定し、『二官八省一台五衛府』の役人が決定し、内裏では殿上人である公卿の話し合いにより政がとりまわされます。

また、律令の令制に規定のない『令外官』として天皇を補佐する摂政・関白が置かれました。

天皇が幼少あるいは病弱の場合、天皇を補佐しながら政治の重要事を判断する役職を『摂政』、成人した天皇を補佐して政務を行う役職を『関白』といい、この仕組みを摂関政治と言います。

律令での政治形態はあくまで貴族のためのものであったため、平安京に住まう民の民意は反映されていません。

>しかし、この道長が、何か民衆救済をしようとしたことがあったのでしょうか?

>ないわけではありません。

>旱魃の際、安倍晴明に祈祷を頼みました。

>ドラマではせいぜいがその程度にとどまっています。

長保6年(1004年)6月から9月にかけて京の都は旱魃(日照り)に見舞われました。

『御堂関白記』によると6月10日から有用な降雨が無く、一条帝も清涼殿の庭で雨乞いの祈祷を行いました。

『御堂関白記』長保6年(1004年)7月14日条によると天文博士・安倍晴明公は朝廷の依頼を受け、(作中では道長卿が直接依頼している)雨乞いのため竜神を祀る五竜祭を行うとその夜に大雨が降り、一条帝は晴明に「被物」(かづけもの)を与える様に道長卿にお命じになっています。

しかし、雨はその時だけで深刻な日照りは翌月まで続いたそうです。

7月20日には旱魃の凶事を振り払うために長保から寛弘に改元され、8月には大極殿で祈雨の法会が行われています。

作中では晴明公の五竜祭のみが注目されましたが、平安時代は疫病や災害については対処療法や祈祷、出来得るインフラ整備しかありませんでした。

『ドラマではせいぜいがその程度にとどまっている』とありますが祈祷し雨を待つ以外に具体策を挙げては如何でしょうか。

平安時代にはまだ人工降雨の技術や気象制御用のドローンは存在しません。

疫病対策もワクチンが無く対処療法以外で何ができるか具体的に提示してください。

検非違使は藤原実資卿・藤原公任卿が検非違使別当に就任し、長徳の変の際指揮下で藤原伊周卿・隆家卿兄弟の捕物に尽力しています。

その後平為賢公の盗賊討伐に検非違使の放免が同行していました。

>「幸せなどという曖昧なものを追い求めることが、我々の仕事ではございませぬ。朝廷の仕事は何か起きた時、まっとうな判断ができるように、構えておくことでございます」

>実資は、未来への伏線も容赦なく用意し、道長をがんじがらめにしました。

>このあと【刀伊の入寇】が起きた時、道長の無策ぶりがあらわになることでしょう。

『朝廷の仕事は何か起きた時、真っ当な判断ができるように、構えておく事』という実資卿の諫言を受けたからこそ鎮西の防御も兼ね、眼病治療という名目の許配下に武士を要する藤原隆家卿を大宰権帥に任じたのではないでしょうか。大宰府にいる眼病治療の医師を実資卿が勧めた事もありますが、彼らはまだ刀伊の入寇という未来の出来事を知りません。

>朱仁聡と周明に関するフォローがないという批判を見かけましたが、意図的な放置と思えます。

>道長が宋人にヤキモキしていたのは、単にまひろの周囲をうろついていたから、それだけのことではありませんか?

作中では長徳元年(995年)に北宋の商人70名が若狭に流れ付き、越前の松原客館に留め置かれ越前守に任ぜられた藤原為時公が対応に当たった事が描かれました。

作中では長徳4年(998年)にまひろさんが藤原宣孝公と結婚し京に戻ったため越前の出来事に重きを置かなくなっただけではないかと思います。

宋人たちは5年間にわたって越前国に滞在し、長保4年(1002年)に帰国したと考えられています。

長徳3年(997年)10月には若狭守源兼澄卿に対して凌轢(乱暴な行い)をしたため、11月11日には明法家によりその罪名が調べられています。(『福井県史 年表』(福井県、1998年))

長保2年(1000年)には皇后・定子さまの使いが前年に唐物を購入した代価を敦賀津まで持参したが、朱仁聡さんが越前を去り大宰府へ移動していたため支払えず、8月24日に宋人側から定子さまに献じた雑物の代金が未払いになっていると訴えが起こされています。(『福井県史 年表』(福井県、1998年))

>越前編では、宋の高い技術力と経済優位が描かれました。

>そこに目を留めない道長には、やはり政治センスがないのです。

日宋貿易は博多津で大宰府管理の元で宋と民間貿易をしています。

民間貿易で寄港した宋人ら商人は筑紫の鴻臚館に滞在し、大宰府の役人が唐物を買い付け残った商品を地方豪族や有力寺社が購入しました。

北宋の商人70名はあくまで何らかの理由で大宰府ではなく北陸に流れ着いた例であり、貿易は博多津のみという姿勢は変わっていません。

日宋で民間貿易が成されないなら何故妍子さまは唐物の鏡を購入する事が出来たのでしょうか。

何故三条帝は眼病に効くという薬を取り寄せられたのでしょうか。

・「論破」というより相手にされていない道長?

>この場面、もしも中国時代劇の世界観なら道長はどうなっていたか?

>恥辱のあまり柱に額を強打して倒れるか、捨てゼリフとともに血を吐いて倒れているか。

ここから長々と何見氏の中華マウントが始まりますが、『三国志演義』の諸葛亮や『史記』の話は全く必要ない蛇足だと思います。

>この時代の出世は上が空かねば下のものが這い上がれません。

>疲れたなり、もう無理だとわかったら、さっさと譲るべきなのです。

『疲れたなり、もう無理だとわかったら、さっさと譲るべきなのです。』

その論だと『眼病と耳の不調で政務に支障が出てきている三条帝はさっさと譲るべきだ』となりますが整合性取れていますか。

道長卿は左大臣であり、実資卿は大納言です。

その間に右大臣・藤原顕光卿と内大臣・藤原公季卿がいるため、仮に道長卿が3度目の辞表を提出し受理されても二人がそのまま昇格していくだけです。

実際実資卿が右大臣になったのは治安元年(1021年)の事でした。

>『三国志』でいうならば、諸葛亮がいくら苦言を呈しても、劉禅がヘラヘラ笑って「んッんーッ、丞相の言うこと難しくてわかんないやぁ〜」というようなものだとご想像ください。

>心底腹が立ちませんか?

教える内容をよく知り、十分に準備し、相手が耳を傾けられる様に分かりやすくが常道ではないですか。

一方的に言いたい事をベラベラ話す事が上手い説得の仕方ではないと思います。

『難しくて分からない』『つまらない』と相手がなった時に、『私の話が分からないなんて子供向けからやり直せ』『クズだ』『所詮はその程度』と見下し馬鹿にするだけでは誰も付いてこないと思います。

>『蒙求』からやり直せ。道綱よりは多少マシだろうけど、所詮はその程度でしょう。

>実資のこの場面とあわせると、先週の宇治川の場面まで汚れてきました。

>あれは結局、仕事のできないおじさんリーダーが、銀座でバーのママに「人の上に立つってつれーよ、慰めてよー。

>今度二人で温泉ランドでも行かない?」と愚痴をこぼしていた程度の話では?

>演出が素晴らしいから騙される人も多かったけれど……。

>なんなんでしょう。

>道長の、この選挙戦の時だけ綺麗事を語る政治家のようなゲスさは。好きなだけ宇治川に流れていけばよろしい。

中華マウントで優越感に浸り、『仕事のできないおじさんリーダー』『銀座でバーのママ』『選挙戦の時だけ綺麗事を語る政治家』などアホな例えや構文を垂れ流しにし、思い通りにドラマが展開しない・歴史が動かないと喚き散らす。さも私は何でも知っているとばかりに歴史上の人物を見下すくらいならレビューの誤字脱字を校閲してもらい糺し、歴史事項や時代背景についてきちんと調べて書いてください。すでに纏めがあるというならリンクを貼り関連付けてください。論破どころか相手にされないのは何見氏の方です。この項目何の学びにもならず全く不要です。

・だが、帝も政治能力がない?

>帝が、何やら丸薬を飲んでいると、最愛の妻である娍子がやってきました。

琵琶殿では、帝が手探りで目の前の薬を口に含んで水をお飲みになっています。

そこへ娍子さまが心配そうに「お上」と声をかけ帝の手を握りました。

帝は「おお娍子、会いたかったぞ」と仰います。

そして丸薬と水を載せた盆を手に取り「これを見ろ。宋から取り寄せた薬だ」と娍子さまに仰います。

帝は「この薬が効けば、そのうち目も耳も治る」と仰り、娍子さまも嬉しそうな表情を浮かべます。

そこへ敦明親王が現れました。

敦明親王は、「私の友である兼綱を蔵人頭にして欲しい」と帝に頼みました。

兼綱卿は亡き藤原道兼卿の子息でした。

敦明親王は「蔵人頭にしてやらないと私の顔が立たない、ひとえにお願いつかまつります」と父帝に頭を下げて頼みます。

実資卿の子息・資平卿を蔵人頭にしようとしていた帝は「それはどうかのう」と言葉を濁されますが、娍子さまも「お願いします」と頭を下げます。

「敦明親王の懇願によって、蔵人頭は資平ではなくなった」と語りが入ります。

小野宮邸では実資が日記に記すため、墨を擦っていました。

実資卿は「憤慨した。約束したではないか。約束を反故にするなら二度と私を頼りにするな!」と腹立たしげに硯に墨を押し付けながら擦っています。

その様子を聞いていた鸚鵡が「スルナ!」と叫びます。

>宋から取り寄せたようで、この薬が効けば目も耳も治るとの説明に娍子は感動しています。

三条天皇に差し出され手探りでお飲みになっていた丸薬と白湯。

長和2年(1012年)に左眼の視力障害で現われた.症状は一進一退しながら徐々に悪化していったのだそうです。

三条帝が服用されていたのは、宋との貿易により取り寄せられた薬でした。

三条天皇は呵梨勒丸、紅雪、金液丹という薬を服用していたといいます。

呵梨勒丸は止瀉、鎮咳、風邪などの薬として処方されました。

永観2年(982年)に丹波康頼公により朝廷へと献上された全三十巻の医学全書『医心方』には一切の風病(ふうびよう)の治療薬として『呵梨勒丸』が掲載されています。

『紅雪』はチベット高原で採取された高山植物が原料で貴重な薬として珍重され、三条帝は実資卿に勧められて服用しています。

その効能は発熱、脚気、顔のむくみ、消化不良などでした。

長和3年(1014年)3月1日、三条帝は実資卿の養子の資平卿に「丹薬を服用したが、それ以降片目が見えず片耳が聴こえない」と語ったのだそうです。

>帝が服用している薬は「金液丹」です。

>水銀が入っているため、要するに毒。

>医学知識だけで作られた丸薬は、そこまで危険でもありません。

>しかし、神仙を目指す道教要素が含まれると、毒を取り込んでしまい、実は逆効果なのです。

錬丹術は、中国の道士の術の一つで服用すると不老不死の仙人になれる霊薬(仙丹)を作る術です。

その歴史的な代表は古代中国を統一した秦の始皇帝で始皇帝陵内には水銀が流れる川が100本作られていたといいます。

平安時代、日本でも高貴で裕福な貴族などは『金液丹』という不老不死の妙薬を求めました。

金液丹の成分は有毒な硫化水銀でした。

時代考証担当の倉本一宏氏によると、藤原道長金卿はそれを知らずに自分で飲んだり、友人・知人に贈り、三条帝にも金液丹を奉呈していたそうです。

朱子学導入はまだまだ先。

為政者たちが四書五経も読みこなせているかどうか、甚だ心許ないと思えてきます。

朱子学(しゅしがく)とは、南宋の朱熹(1130年-1200年)によって構築された儒教の体系の一つです。

朱熹自体もまだ生まれておらず、南宋も成立していません。

『侍読』(じどく/じとう)とは天皇の側に仕えて学問を教授する学者で、大学寮の博士またはこれに近い学識を有する人物が任命され天皇、皇太子、親王にに対する講義を行いました。

主として『四書五経』などの儒教の経典が講義され『史記」や『文選』や『老子』などの講義も行われました。

平安時代後期以後は紀伝道博士(文章博士)を世襲した大江氏・菅原氏が侍読となっていました。

・父として、夫ととしても最低である道長?

>倫子が孫を抱いています。

土御門殿では、倫子さまが「美しいお顔が公任様に似ておりますこと」と言い、孫をあやしています。

二男教通卿は藤原公任卿の子女を妻に迎え子が生まれたのです。

道長卿は頼通卿の妻・隆姫女王に「そなたにも是非頼通の子を産んで貰いたい」と言い、その遠慮も気配りも無い言葉に隆姫女王は戸惑った表情を見せます。

頼通卿は「私と隆姫は十分幸せにやっています」と答えますが、道長卿は「そういう事を聞いておるのではない」と言います。

頼通の表情が硬くなっていき、倫子さまは「殿…」と注意を促すため夫に声を掛けました。

その後教通夫妻と隆姫が下がりました。

道長卿と倫子さま、そして頼通卿が部屋に残りました。

頼通は道長卿に「あのような事を隆姫に仰せにならないでください」と言いました。

頼通卿曰く、子供の事を聞かないでくれと言う事でした。

頼通卿が「隆姫も子がいないことは気にしておりますゆえ。」と言います。

道長卿は「隆姫を気遣うお前の気持ちは分かる。されど…」と言いかけ、倫子さまは「覚悟をお決めなさい」と頼通卿を諭します。

さらに、道長卿も「そうだな」とこれに同意しました。

しかし頼通卿は「幾度も言わせないでください。私の妻は隆姫だけです。他の者は要りませぬ」と両親に反論し立ち去って行きました。

道長卿が「ますます頑なになってしまったではないか」と言います。

倫子さまは「私は本気で申しております」と答えます。

さらに倫子さまは「私は殿に愛されてはいない。私ではない、明子さまでもない、殿が心から愛でておられるおなごがどこにいるのだと疑って苦しいこともありましたけれど、今はその様な事はどうでもいいと思っております」と心の内を明かしました。

倫子さまは道長卿の方を見て「彰子が皇子を産み、その子が東宮となり、帝になるやも知れぬのでございますよ。私の悩みなど吹き飛ぶくらいの事を殿がしてくださった、何もかも殿のおかげでございます」と言います。

さらに「私とて色々考えておりますのよ。ですからたまには私の方もご覧くださいませ」と言って、「ふふふふふ…」と笑います。

道長卿は倫子さまの言葉に戸惑いを見せています。

>「ますます頑なになってしまったではないか」

こういうところが嫌なんですよね。

>自分から口火を切っておきながら、失敗すると周囲のせいにする。

嫡子の頼通卿よりも先に二男教通卿夫婦に子が生まれた事で道長卿は隆姫女王に「そなたにも是非頼通の子を産んで貰いたい」と言います。

家を守るという点で跡継ぎの男子、后がねとしての女子を生んでほしいという平安時代時代では当たり前の考えですが隆子女王さまにとっては凄まじい重圧でした。

隆子女王さまを慮る頼通卿は父に苦言を呈しましたが、倫子さまは「父上のように もう1人妻を持てば、隆姫とて楽になるかもしれませんよ。何もかも一人で背負わなくても良くなるのですもの。できれば隆姫と対等な尊い姫が良いのでは?」と提案し覚悟を促します。

道長卿を婿に迎えている倫子さまとしては家を守る事を重視しての事でしょう。

しかし、頼通卿は頑なに妻は隆子一人と妾を拒否しました。

道長卿は夫婦で重圧をかけている事で息子が頑ななたいどになったと嘆いただけで倫子さまは「私は本気で申しております」と答え道長卿よりも妾を取る事に乗り気なのが分かります。

>笑う倫子と、目を泳がせる道長がなんともいえません。

>ここまで糟糠の妻にダメ出しをされて、反論すらできないとはなんと冷たいのでしょう。

倫子さまは『私は愛されていない。私ではない明子さまでもない殿が心から愛でておられるおなごがどこにいる』と悩み続けたものの、達観の境地に至り、殿のおかげでございますとさらに道長卿を支えようとしている倫子さまに対して何を反論すればよいのでしょうか。

倫子さまが想い人の存在を分かった上で受け入れようと務めているのに、ここで開き直って『俺の愛しているのはまひろだ』とさらに倫子さまを傷つければ気が済みますか。

人が調和を図っている時によけいな争いになる反論をする程悪手は無いと思います。

・為時は賢子の儚い恋を知る?

>越後守だった藤原為時が、三年ぶりに京都へ戻ってきました。

まひろさんの邸では3年ぶりに為時公が帰京しました。

「越後守であった為時は、3年ぶりに都に戻ってきた」と語りが入ります。

為時公が家の者の出迎えを受けていると賢子さんが帰って来ました。

為時公は、成長した賢子さんの姿に驚きます。

賢子さんは為時公に「本当におじじ様になられたようです」と言い、まひろさんが「何て事言うの」と苦笑しながら言います。

乙丸が挨拶をし、為時公は「皆息災でよかった」と労いの言葉を返します。

皆が家に入ろうとしていた時、双寿丸がやって来て「おう」と声を掛けました。

いとさんは「この家の殿さまですよ」と為時公を双寿丸に紹介し、双寿丸は「ああ越後守さまだ」と言います。

まひろさんは為時公に、「この人は賢子と乙丸の命の恩人よ」と説明し、為時公も納得しました。双寿丸はまた腕を怪我しており、賢子さんが見咎めます。

双寿丸は「今日は追い剥ぎと人拐いをやっつけた。まっ、相手の方が傷だらけだけどな」とケロッとしています。

賢子さんが「手当してあげる」と双寿丸を邸に入れたため、為時公は「え…?」と怪訝そうな顔をしており、まひろさんは「気にしない様に」と表情で伝えています。

双寿丸は「傷が染みる」と言い、賢子さんが手拭いで拭き取りながら「動かないでよ」と双寿丸の世話を焼いています。

為時公が「賑やかで良いが、不思議な眺めじゃのう。あれは、武者であろう」とまひろさんに尋ね、まひろさんは「ええ、双寿丸が来るようになって賢子がよく笑う様になりましたの」と答えます。

「お前はこれでいいのだな」と為時公が尋ね、まひろさんは「昔なら考えられなかった事を、あの二人は軽々と乗り越えている。羨ましいくらいに」と言います。

>ここで笑うまひろは「自分はもう若くもないし、あそこまで戻れない」と達観しているのですね。

>人間の成長とはそういうものでしょう。

>おかしいのは、まひろと二人きりになったら三郎時代に戻れると勘違いしているような、幼稚な道長です。

従五位越後守だった自分の孫が身分の低い武者である双寿丸と親しくしている事に戸惑い、「賑やかで良いが、不思議な眺めじゃのう。あれは、武者であろう」と尋ねる為時公に、まひろさんは「双寿丸が来るようになって賢子がよく笑う様になりました」と双寿丸の良い影響を評価しています。

これで良いのかと為時公に尋ねられ、まひろさんは「昔なら考えられなかった事を、あの二人は軽々と乗り越えている。羨ましいくらいに」と言います。

まひろさん自身は中級貴族の娘であり、殿上人である道長卿との恋は釣り合わない身分差のために沿う事はできず不義という罪を背負ったので貴族の娘と武者という身分を越え純愛している賢子さんと双寿丸が羨ましくもあるのでしょう。

体調も悪く気分が落ち込んだ時に信頼できる大切な人に心の内を曝け出し、張り詰めた気持ちが解け泣く事も甘えであると批判してくる何見氏は人の気持ちが分からないと思います。

・隆家は大宰府へ出立し、行成は道長に失望する?

>藤原隆家が何やら悩ましげな表情で辛そうです。

藤原隆家卿は目を病んでいました。

藤原実資卿が訪れたと聞き、隆家卿は上座を譲り実資卿を迎えます。

実資卿は「陣定にも出て来ぬ故、如何致したのかと見に参ったのだ」と言い、隆家卿は陣定を欠席した事を詫びました。

隆家卿は左目を押さえながら「昨年狩に出た折木の枝が目に刺さりまして、その傷が未だ癒えずしばしば痛みます」と打ち明けました。

実資卿は「薬師は何と言っておるのだ?」と尋ねますが、隆家卿は「冷やして痛みを和らげ、傷が治るのを待つしかないと言われました」と目を濡らした手拭いで冷やしています。

それを聞いた実資卿は「大宰府に恵清(けいせい)という宋人で目の病を治す腕のいい薬師がおるそうだ」と言い、「行ってみぬか?」と隆家卿に勧めます。

そして「大宰大弐に空きがあるので、左大臣さまに申し出てみよ」とも勧めました。

隆家卿は束帯で直廬にいる道長卿に会いました。

隆家卿は目が痛むためか辛そうに「中納言の職はお返ししてもよろしいので、何卒私を大宰府へ」と道長卿に頼み込みました。

隆家卿は「私は左大臣さまの御為にお仕えすると言っており、不甲斐ない事ではございますが、どうかお許しくださいませ」と謝罪します。

道長卿は「謝ることはない、先がある。大宰府で目を治して都に戻って来る様に」と言います。

隆家卿は「お優しきお言葉、生涯忘れませぬ」と感謝しています。

長和3年(1014年)11月。

臨時の除目が行われました。

道長卿が「中納言・藤原朝臣隆家を大宰権帥に任ずる」と告げました。

行成卿は如何にも納得が行かないという様に渡殿で道長卿に「道長さまは私を何だとお思いでございますか?」と尋ねます。

「私の望みを捨て置いて隆家殿を大宰権帥になさるとは」と不満を漏らす行成卿に、道長卿は「俺の側にいろ。そういう事だ」と言って去っていきました。

後に残された行成卿は納得が行かない様な悲しげな表情です。

隆家卿は、ききょうさんに「すまぬ」と頭を下げました。

「目の病でこのまま政から身を引くのは耐え難い。未だ何も成しておらぬのにここで諦めきれない。そなたと脩子(ながこ)内親王さまを置いて行く事を許してくれ」と謝る隆家卿にききょうさんは、「大宰府でお目を治してお戻りくださいませ。脩子さまは私がしかとお守りいたしますので」と言います。

隆家卿は「何か佇まいが変わったな」と言い、ききょうさんは「そうでございましょうか」と答えます。

隆家卿は「いつも噛みつきそうな勢いだったのに、それが無くなった」と彼女の変化を認めました。

ききょうさんは「恨みを持つ事で、己の命を支えて参りましたが、もうそれはやめようと思います。この先は脩子さまのご成長を楽しみに静かに生きて行きます。お心置き無くご出立くださいませ」と答えます。

>実資はそう聞き、太宰府に恵清という宋人の眼科医がいると情報を告げます。

(中略)

>この医者が周明なのか?と期待する声もあるようですが、果たして……。

『医者が周明なのか?と期待する声』とは何処にありますか。具体的に提示してください。

『小右記』長和3年(1014年)3月6日条には『深夜、按察使納言(あぜちなごん/藤原隆家)が、布衣(ほい)を着して来て、熊野に参った事を談(かた)った。また、目は頗(すこぶ)る平減したとはいっても、出仕することはできない。都督に任じられる望みが、もっとも深い。』とあります。

『小右記』長和3年(1014年)6月25日条には『病にかかっている小児(藤原千古=実資卿の娘)を治す生虫(なまむし)の薬を持ってきた。私は大宋国の医僧(恵清)の許にある薬を送ってきてもらうよう願い求めていたのだ。』とあり、按察納言(あぜちなごん)とは藤原隆家卿の事で『医師(恵清)のもとへ遣わし、目を治す薬を交易させた』とあります。

>確かにこのところ、字のうまい高級プリンタ扱いですもんね。

>行成の眉にはいつも愁があります。

>「行成は……俺のそばにいろ、そういうことだ」そう言われ、怯む行成。

>私にはやはり高級プリンタをキープのように思えなくもありませんでした。

>もっと真面目に言えば、愛情による搾取なのでしょうけど。

プリンタは印刷用の機械全般を指しますが、行成卿が直近で書写をしていたのは敦成親王が誕生し、彰子さまが内裏に戻る際一条帝に献ずる『源氏物語』の冊子の書写を依頼された時です。

帝に献じるという事で一流の能書家として白羽の矢が立ったのですが、それすらもプリンタ扱いに思っていたのでしょうか。

三蹟の一人で当代一の能書家である行成卿に対して『字のうまい高級プリンタ』とは何見氏の方が人をなんだと思っているのでしょうか。

「私の望みを捨て置いて」と憤りや不満をぶつける行成卿の実力を買い、「行成は俺の側にいろ」と告げる道長卿の方がマシですが。

>そう告げるききょう。

>彼女なりに落ち着いたのかもしれませんが、もう道長に対しては牙を立てる価値すらないのか?とも私は思いました。

「いつも噛みつきそうな勢いだったのに、それが無くなった」と言う隆家卿に、ききょうさんは「恨みを持つ事で、己の命を支えて参りましたが、もうそれはやめようと思います。この先は脩子さまのご成長を楽しみに静かに生きて行きます。お心置き無くご出立くださいませ」と答えます。

恨みの対象から離れ脩子内親王の成長を見守ると決めたききょうさんはさながら『源氏物語』第10帖「賢木」に於いて源氏の君への執着からはなれ斎宮となった娘に付いて伊勢へ下る六条御息所の様です。

ききょうさんは長年の執着から離れ憑き物が落ちたのに、何故それを評価せず牙を立てないのかと余計な争いを望むのですか。

・双寿丸も大宰府へ向かう?

夕暮れの中、賢子さんと双寿丸は一緒に歩いていています。

双寿丸が「俺、来年大宰府に行く。殿さまの為賢さまが、藤原隆家さまに従って大宰府に下るのについて行くのだ」と言い出します。

賢子さんが「何しに行くの?」と尋ねると、双寿丸は「武功を立てに行く」と答えました。

不思議そうな賢子さんに双寿丸は「俺は武者だぞ」と言います。

賢子さんは「私も一緒に行く。一緒に連れてって」と訴えます。

双寿丸は怪訝そうな表情をしながら「女は足手まといだ。お前は都でよい婿を取って、幸せに暮らせ」と答えました。

賢子さんは「双寿丸のいない所に、私の幸せはない」とさらに同行をせがみますが、双寿丸から「お前を連れて行く気はない」と拒絶され、賢子さんの表情が曇ります。

賢子さんが「ご飯を食べに来ていただけなの?」と尋ねると、双寿丸は「ああ。うまい飯がゆっくりと食えて、妹みたいなお前がいて楽しかった。俺は捨て子で身寄りがないので、お前の家には俺の知らない温かさがあった」と話し礼を述べます。

賢子さんは再度「一緒に行く」と言いましたが双寿丸から「道中何があるか分からぬ」と言われます。

「それでもいい」と賢子さんは固く決心しますが、双寿丸は首を縦に振りません。

「おじじ様と母上といとには、改めて礼を述べに行く」と言い、双寿丸は帰って行きました。

賢子さんはその後ろ姿を見送るしかありませんでした。

その夜。

賢子さんは家に戻ってからも、放心した様に座り込んでいました。

その時縁側からまひろさんが奏でる琵琶の音が聞こえてきました。

賢子さんはまひろさんの側に座り、「母上は、振られた事ある?」と尋ねました。

まひろさんは「あるわよ」と答えます。

賢子さんはまひろさんに「女は足手まといだ」と言われた事や「1人で大宰府に行く」と言われた事を話します。

まひろさんは「武者は命を懸ける仕事故、貴女を危ない目に遭わせたくないのではないの?」と賢子さんを諭しました。

賢子さんは「だったらそう言えばいいのに」と口を尖らせます。

まひろさんは「大抵の男はそういうことを言いたがらないものよ。それ故分かってあげなくては」と言い聞かせました。

「母上まで双寿丸の肩を持つの?」と訊く賢子さんに、まひろさんは笑いながら「ううん。生きているとそういう事がままあるのよ」と言って座り直しました。

まひろさんは「泣きたければ私の胸で泣きなさい」と両手を広げます。

賢子さんは一瞬驚きながらも「フフ…できません!」と笑っています。

賢子さんは「双寿丸の門出を祝って宴を開いても構いませんか?」と尋ね、まひろさんは「振られたのに」と大仰に言いました。

賢子さんは笑いながら「せめてあの人の思い出に残って欲しいもの」と言います。

まひろさんも「よい考えだ」と同意し、賢子さんはいとさんを呼びに行きました。

まひろさんの邸では双寿丸の送別の宴が開かれました。

福丸さんが鼓代わりの桶を手に、歌い踊ります。

「ふたつに久しき鹿島立ち、弥栄、弥栄」

双寿丸も踊りに加わり2人で踊ります。

為時公はそんな双寿丸を見て「死をも恐れぬ者か…」と、まひろさんに話しかけています。

>「男はそういう本音を言いたがらない」

>まひろがそう説明します。

>ただ、まひろの知る貴族男性はむしろ下劣な本音を隠す方向性で、武者とは逆にも思えますが……

双寿丸は主君の平為賢公に付いて大宰府に行く事を賢子さんに打ち明けます。

一緒に行きたがる賢子さんに双寿丸は「女は足手まといだ。お前は都でよい婿を取って、幸せに暮らせ」ときっぱり断ります。

まひろさんは「武者は命を懸ける仕事故、貴女を危ない目に遭わせたくないのではないの?」と賢子さんを諭し、「大抵の男はそういうことを言いたがらないものよ。」と言います。

双寿丸は賢子さんが大切故に危険な筑紫への同行を断り別れたのだ。分かってあげなさい。とまひろさんは言います。

これは母・ちやはさまが藤原道兼卿によって殺された時家族のために当時の右大臣であった藤原兼家卿に異議を申し立てなかった為時公の悔しさ悲しさをすぐに理解できなかったまひろさん自身の事もあるのではないでしょうか。

下劣な本音を隠して表に出さないのなら周りの人には伝わらないので良いのではないでしょうか。

>太鼓を叩き、福丸が歌う。

>ふたつにひたしき かしまだち

福丸さんの持っているものは太鼓ではなくざるです。

福丸さんの歌う歌には『鹿島立ち』という言葉が入っていました。

天智天皇2年(663年)に白村江の戦いで唐・高句麗連合軍に大敗した倭(日本)軍は対馬、壱岐、筑紫の防衛のために防人(さきもり)を配置し東国から兵となる男性が集められ、九州に赴きました。

防人に選ばれた人たちは常陸の鹿島神宮で旅の安全と故郷に無事に帰る事を祈ってから出発しました。

これを『鹿島立ち』と言います。

♪ ふたつに久しき鹿島立ち 弥栄 弥栄

『弥栄』には『より一層栄える事』や、『繁栄を願う』という意味があります。

為時公が「死を恐れぬ者か……」と言う様に双寿丸はこれから大宰府に向う武者です。

賢子さん始め皆が双寿丸の道中の安全や武運長久、そして無事の帰還を祈って餞としたのではないでしょうか。

・MVP:藤原実資と倫子?

>それでも中国時代劇の世界観よりは優しい。

>日本ではまだ儒教倫理を政治に活かすことすら遠い時代ですので、こんなゆるいシステムにしかならないのでしょう。

何度も言いますが、朱子学を体系化した朱熹(1130年〜1200年)が生まれたのは平安時代後期であり、南宋もまだ成立していません。

朱子学が日本に伝来したのは鎌倉時代です。

存在しない学問をどうやって政治に活かすのでしょうか。

道長卿を批判したいにしても全く関連付け出来ないその時代に存在しないものを引用してマウントを取るのは如何なものかと思います。

>予告を見ると、今度は公任がバトンを受け取り「左大臣をやめろ」と道長を突き放すようです。

>そこで「望月の歌」を詠ませるとは……

>道長がどれだけ幼稚で思い上がった愚か者だと突き放すつもりなのでしょう。

※軽いネタバレ注意

三条帝と道長卿に深刻な対立が生じ、帝の眼病や聴覚の不調を訴え、長和4年(1015年)3月には眼病の進行により叙位・除目が行われず官奏もできない状況になった事を理由に道長卿は帝を譲位に追い込みます。

三条帝の後は現在東宮である9歳の敦成親王が即位します。

左大臣を降りれば陣定に出て議事を把握できないので道長卿が拘るのは不思議ではないと思います。

長和5年正月19日道長卿は幼い新帝の外祖父として摂政になります。

その際、左大臣の職は降りています。

「望月の歌」が無い道長卿は『藤原道長』ではないでしょう。

これまでまひろさんと共に月を見届けてきた道長卿の集大成であり、無くてはならないものだと思います。(すでに引水の病に冒されていたともいわれますが)

>一体この道長のどこに美点があるのか。

>しかし、けれども、まだ道長に好意的な意見もありますよね。

>私は人間を騙す手法を大河ドラマとその反応から学べるものだと感じ入っているところではあります。

他人と自分を同一視して自分が嫌いなものを他人が好ましく思っているのを見ると『こんなのを好きなのはおかしい』と侮辱レベルで中傷するのは何見氏の一番悪いところです。

他人の好みや多様性を認めようとしない人がどの口でジェンダーやポリコレを語るのでしょうか。

・玉磨かざれば光なし?

>かつて青春時代にハマっていたとか。利害関係にあるもの。

>こうした対象に、人間とはとことん甘くなるようです。

>大河ドラマ序盤では登場人物の青春時代を甘く描くもの。

>そうして見てきた青春の輝きに、人は簡単に幻惑されるようです。

>若い頃にハマったものを熱心に語り出し、陶酔する人はいます。

>果たしてそうやって自分の青春トークを展開することはよいものなのかどうか。

>そこは冷静に考えたいところ。

他人は何見氏ではないので『甘い青春時代を見せるな』『若い頃にハマったものを熱心に語るな』と自分のお気持ちを人に押し付けないでください。

『果たしてそうやって自分の青春トークを展開することはよいものなのかどうか』

余計なお世話です。

>どんなに輝かしい青春を送ったところで、磨くことを怠れば光らなくなります。

>『光る君へ』は、青春に幻惑された結果、光らなくなっていく君を描いていてそこが良心的なのです。

老け込み誹謗中傷や陰謀論に浸かり、誰からも見向きもされなくなった年寄りの若い人に対する激しい嫉妬にしか見えません。

歳を重ねても好きな作品がある、推しがいる、共有で来る仲間がいて会話が弾むという方々は明るく輝いています。

『玉磨かざれば光なし』はどんなに優れた素質や才能を持っていても、学問や教養を積まなければ立派な人物にはなれないという意味です。

歳を重ねても青春時代の様な暮らしの張りがある人は輝いて老け込まないと思います。

※何かを見た氏は貼っておりませんでしたが、今年もNHKにお礼のメールサイトのリンクを貼っておきます。

ファンの皆様で応援の言葉や温かい感想を送ってみてはいかがでしょうか?