大河コラムについて思ふ事~『光る君へ』第44回

11月下旬になりました。晩秋になり実りの季節になりましたが、皆様健やかにお過ごしでしょうか。

すっかり秋ですが気温が急激に低くなったので、皆様健康には充分お気を付けください。

さて、光る君へ第44回。

今週も『武将ジャパン』大河ドラマコラムについて書かせていただきます。

太字が何かを見たさんの言質です。

御手隙の方に読んでいただければと思います。それでは。

・初めに

>そもそも、その栄華は娘が入内して皇子を産むという不確実性要素に依存して脆いもの。

天皇が幼少または病弱で政治を行うことができない場合、天皇を補佐しながら政治の重要事を判断する役職を『摂政』、成人した天皇を補佐して政務を行う役職を『関白』といい、藤原氏がこの摂政・関白の座を独占し、天皇をしのぐほどの権力を持った政治形態を『摂関政治』といいます。

摂政・関白を輩出する「氏長者」の家系を『摂関家』といいます。

藤原道長卿は、自分の娘である彰子さま、妍子さま、威子さまを次々入内させました。

彰子さまは一条帝との間に敦成親王・敦良親王を産みます。

作中では彰子さまは「帝も父上もおなごを道具のようにやったり取ったりされるが…おなごの心をお考えになった事はあるのか?」と疑問を呈し、妹・妍子さまの酒に溺れる姿を憂いていました。

また弟・頼通卿が嫡妻・隆子女王さまを愛し、三条帝の皇女・禔子内親王さまとの縁談を拒否している事についても「妻にしたところで子ができると決まったわけではない」と持論を語り、断るよう勧めました。

妍子さまは18才も歳上の三条帝に入内し、禎子内親王を産みます。

しかし、ゆくゆく天皇の外祖父となる事を考えていた道長卿はこの内親王誕生に大層不機嫌でした。

作中では三条帝との軋轢からお渡りがなかなかない寂しさを紛らわせるため酒浸りになり浪費が激しくなっていきました。

さらに三条帝が病に倒れた事で妍子さまは皇子を産む事を諦め、帝の崩御後皇太后となりました。

長和5年(1016年)、敦成親王はわずか9歳で即位し後一条帝となり、彰子さまは国母・太皇太后となり、道長卿は幼帝の摂政となります。

しかし、わずか1年で頼通卿に摂政を譲り、自らは太閤となります。

寛仁元年(1017年)、頼通卿は19歳の妹・威子さまを10歳の後一条帝に入内させました。

これは甥と伯母の関係でもあり、歳上の威子さまは嫌がりましたが中宮となり藤原摂関家は絶頂期を迎えました。

>長和4年(1015年)――道長の意を受けた源俊賢と藤原公任が、帝に譲位を迫ります。

長和4年(1015年)10月。

内裏では道長卿が公卿らに働きかけ、三条帝に譲位を迫っていました。

道長卿の意を汲んだ源俊賢卿と藤原公任卿が帝に進言しています。

まず俊賢卿が進言しますが帝は「聞こえぬ」と仰いました。

公任卿が「お上に、正しきご判断をしていただけぬとあれば、政は進みませぬ!政が滞れば、国は乱れまする」と進言します。

そして俊賢卿が今度は声を張り上げ「速やかなるご譲位を、願い奉りまする。これは公卿ら全ての願いにございます!」と述べました。

しかし帝は「その件は、朕が左大臣に厳しく言うておく故、安心せよ」と仰り、俊賢卿と公任卿は顔を見合わせました。

「譲位を迫られた三条天皇は次なる対抗策を打ち出してきた」と語りが入ります。

譲位を迫られた帝は皇女・禎子(やすこ)内親王を道長卿の嫡男・頼通卿の嫡妻としてはどうかと提案なさいます。

帝の御前に侍る道長卿は、「畏れ多い事でございますが、頼通は亡き具平親王さまの姫を妻としております」と反論しました。

しかし、帝は「構わぬ。我が姫が頼通の嫡妻となればまことに喜ばしい」と縁談に乗り気の様でした。

土御門殿では。

当然の事ながら頼通卿が「嫌でございます」ときっぱり撥ねつけました。

道長卿も頼通卿がそう言うとは承知していましたが、帝のお望みのために断れなかったのでした。

倫子さまが「心は隆姫、お務めは内親王さまでよろしいのではないの」と頼通卿に落とし所を提示して説得します。

しかし頼通卿は頑なに禎子内親王との縁談を拒み、「父上と母上が私にお命じになるなら、私は隆姫を連れて都を出ます」と言い出します。

さらに頼通卿は「藤原も、左大臣の嫡男である事も捨てて二人きりで生きて参ります」と言い、去っていきました。

道長卿がかつて六条の廃院でまひろさんに「海の見える遠くの国へ行こう」と持ち掛けた時と同じでした。

道長卿は倫子さまと顔を見合わせて困惑しています。

そして道長卿は廊下に出て空に浮かぶ半月を見上げましたが、その月には叢雲が掛かっています。

同じ頃まひろさんも雲に隠れた月を見上げていました。

>源俊賢と藤原公任が、帝に譲位を迫ります。

>「左大臣と話し合う」として、一旦は二人の意見を退ける帝。

道長卿の意を汲んだ源俊賢卿と藤原公任卿が帝に進言し、それに帝が「聞こえぬ」とはぐらかされています。

そこで公任卿が「お上に、正しきご判断をしていたしだけぬとあれば、政は進みませぬ!政が滞れば、国は乱れまする」続いて「速やかなるご譲位を、願い奉りまする。これは公卿ら全ての願いにございます!」と大きな声で述べ、政の迅速な取り回しのため譲位が公卿の総意である事を主張します。

帝は「その件は、朕が左大臣に厳しく言うておく故、安心せよ」と仰り、話し合うとは言っていません。

そのため帝は次なる対抗策を打ち出したのです。

大事な台詞を端折り過ぎて道長卿が譲位を迫る理由が分かりません。

『小右記』長和4年(1015年)10月2日条には、『また、おっしゃって云(い)われたことには、『大納言(藤原)公任と中納言(源)俊賢は、吾(三条天皇)の為に不善の事が多い。左大臣(藤原道長)をそそのかして、吾の禅位(ぜんい)を責めさせている。この事は安心できない。』とあります。

>都を出て妻と二人きりで暮らすとまで言い出しました。

>かつて道長も、まひろと共にそうすると誓った言葉。

>あまりに頑強なその抵抗に、道長としても折れるほかありません。

三条帝との政治的駆け引きのとばっちりで道長卿は嫡男・頼通卿と禎子内親王との縁談を持ち込まれます。

隆姫さまを一途に愛する頼通卿は天皇の意向とあっても拒否しました。

倫子さまが「心は隆姫、お務めは内親王さまでよろしいのではないの」と落とし所を提示しても「父上と母上が私にお命じになるなら、私は隆姫を連れて都を出ます。藤原も、左大臣の嫡男である事も捨てて二人きりで生きて参ります」と頼通卿は取り合わず、両親は困惑します。

『隆姫さまのためなら地位も家も捨てる』という頼通卿。

あまりの頑なな息子の態度に道長卿は返答を保留します。

道長卿はかつての自分を思い出したかもしれません。

六条の廃院でまひろさんと初めて結ばれた夜、「一緒に京を出よう。海の見える遠くの国へ行こう」とまひろさんに告げましたが「貴方にはより善き政をする使命がある」と断られていました。(第10回)

『小右記』長和4年(1015年)10月15日条には『(藤原資平が)密かに語って云(い)ったことには、『右金吾(うきんご/藤原懐平)が云ったことには、『主上(三条天皇)は女二宮(禔子[やすこ]内親王)を権大納言(藤原)頼通に降嫁させるよう、左相府(藤原道長)におっしゃられた。「但し、妻(隆姫女王)がいるので、如何(いかが)であろう」と。相府(藤原道長)が申して云(い)ったことには、「仰せ事が有るのですから、あれこれ申すわけにはいきません」ということであった』と」と。』とあります。

>それにしても道長は、同年代の他の人物よりも表情が子どものように見えます。

>そういうプランで演技を組み立てていると思えるのですが、成熟があまり感じられないのです。2024.08.18付『美術展ナビ』での柄本佑さんへのインタビュー記事を紹介します。

『柄本さんの中で、道長はどういう人物に見えているのか』という質問について、柄本さんは『権力のトップとして言わなければならないことは言うし、謀りごともします。本人の本来の持ち味と乖離が大きくなってきています。そうした時に「この地位にいるけど、もともとは『三郎君なんだ』」ということをより強く意識しています。』と仰っています。

『成熟があまり感じられない』とは、何見氏にとって道長卿を『帝を心身衰弱に追い込み譲位を迫る無礼な権力欲に溺れた奸臣で能力が足りない選挙戦の時だけ綺麗事を語るゲスい政治家の属性を付けたサンドバッグ』として消費するためには『権力の頂点にいるけど、純粋な三男坊『三郎』の本質が変わらない藤原道長という人』では都合が悪いのでしょうか。

・誰もが幸せにならぬ縁談?

>皇太后は土御門に入っておりました。

この頃皇太后・彰子さまは高倉殿を出て、土御門殿に居を移していました。

道長卿が彰子さまの許を訪ね、「あそこまで頼通が拒むとは。困り果てております」と言います。

彰子さまの傍にはまひろさんが控えています。

彰子さまは、「頼通が帝の仰せに従ったとしても、禔子内親王さまも名ばかりの妻となってしまうであろう。かつての私のようでお気の毒な事だ」と言います。

そして庭を眺めていた彰子さまは道長卿に向き直り、「帝も父上もおなごを道具のようにやったり取ったりされるが…おなごの心をお考えになった事はあるのか?」と尋ねます。

さらに彰子さまは「妍子(きよこ)とて 父上の犠牲となって今は酒に溺れる日々である。仮に頼通が禔子内親王さまを妻にしたとしても、子ができると決まったわけではない」と持論を語りました。

道長卿は、まひろさんに「お前はどう思うか」と尋ねます。

まひろさんは「左大臣さまのように倫子さまも明子さまも等しく慈しむお方は、そうはおられぬと存じます」と答えました。

彰子さまは屏風の前に座り、道長卿に「この婚儀は誰も幸せにせぬと、胸を張って断るがよい」と言いました。

>藤原頼通の抵抗が彼女の耳にも入り、胸を痛めております。

>降嫁したとしても、名ばかりの妻になると理解しているのです。

頼通卿が縁談を拒否した件は自然と彰子さまの耳に入った訳ではなく、道長卿が彰子さまの許を訪ね「あそこまで頼通が拒むとは」と困り果て相談したため耳に入ったのです。

彰子さまは「頼通が帝の仰せに従ったとしても、禔子内親王さまも名ばかりの妻となってしまうであろう。かつての私のようでお気の毒な事だ」と、政争からの政略結婚に翻弄される禔子内親王さまを慮り、道長卿に「帝も父上もおなごを道具のようにやったり取ったりされるが…おなごの心をお考えになった事はあるのか?」と尋ねます。

そして歳上過ぎる三条帝に入内し、お渡りが少なく皇子の誕生を望む道長卿には内親王の誕生を喜ばれないという寂しさから酒浸りになる妹・妍子さまを憂い、「仮に頼通が禔子内親王さまを妻にしたとしても、子ができると決まったわけではない」「この婚儀は誰も幸せにせぬと、胸を張って断るがよい」と意見を述べます。

大事な台詞を端折り過ぎて彰子さまがどの様なお考えで婚儀に異を唱えたのかが分かりません。

>それこそ『源氏物語』にもそんな女君は出てきます。

>光源氏の妻である女三宮。

その女三宮に恋焦がれた柏木の妻である、女二宮(落葉の宮)。

>薫の妻である女二宮。

>道長はそういう女君の心境は読み解けなかったのでしょうか。

『道長は女君の心境を読み解けなかったのか』の前に『源氏物語』を引用するなら該当箇所の出典や人物の解説を詳しく書いてください。

『源氏物語』第34帖「若菜上」では源氏の君に女三の宮が降嫁します。

源氏の君の異母兄・朱雀院は病を得て出家するにあたり、母も亡く後見人もいない14歳の女三の宮を不憫に思い、准太上天皇となっていた39歳の源氏の君に降嫁させようとします。

まもなく初老を迎える源氏の君は紫の上の事もあり当初は固辞しました。

しかし、朱雀院が出家したため、縁談を承諾せざるを得なくなりました。

結婚から数日後、源氏の君は女三宮の許を訪れますが、彼女は無邪気で幼子の様な姫君でした。

源氏の君は女三の宮のあまりの幼さに失望し、却って紫の上への愛を増していくのでした。

第35帖「若菜下」では女三の宮に思いを寄せていた柏木は源氏の君の対応に不満を持ち、彼女への想いを一層強くしていきます。

そんな柏木の妻で朱雀帝の第二皇女・落葉の宮(女二の宮)は女三宮に懸想する夫に省みられる事は無く、妹の女三宮に比べると落葉の様につまらない人だと蔑む歌を詠まれてしまいます。

もろかづら 落葉を何に ひろひけむ 名はむつましき かざしなれども

意訳

同じもろかづらでありながら、私はどうして落葉のほうを拾ってしまったのだろう。

どちらも朱雀院の皇女には違いないけれど

柏木は乳母子・小侍従の手引きで女三の宮と密通し、罪悪感を抱き病に倒れた末柏木は後を親友で源氏の君の嫡男・夕霧に託し亡くなります。

女三の宮は不義の子・薫を産みました。

第49帖「宿木」では、今上帝が参内した薫と三番勝負の賭け碁をなさり、負けた帝は「今日は先ず、この花一枝許す」と仰います。

帝は『和漢朗詠集』にある『聞き得たり園の中に花の艶を養うことを 君に請う一枝の春を折らんことを』を踏まえ、薫に母女御を亡くして後見人もいない女二宮を薫に降嫁させる旨をお告げになったのでした。

亡き大君を忘れられない薫は黙って庭に降りて、文字通り菊一枝を戴き、「歌で御前の花では畏れ多く」とそっと辞退の意向を伝えました。

しかし薫は気が進まないながら縁談を承諾します。

>まひろは黙ったまま、二人のやりとりを聞いています。

彰子さまが「仮に頼通が禔子内親王さまを妻にしたとしても、子ができると決まったわけではない」と持論を語った後、まひろさんは道長卿に「お前はどう思うか」と尋ねられます。

まひろさんは「左大臣さまのように倫子さまも明子さまも等しく慈しむお方は、そうはおられぬと存じます」と答えています。

・妍子は父を見限っている?

>妍子が、禎子内親王と美しい布地を撫でております。

藤壺では、妍子さまが箱に入れられた紅の地色に白の紋が入った布地に触れながら見分していました。

そして娘の禎子(よしこ)内親王に「けざやかだこと。のう、禎子。フフフ」と言って笑い掛けます。

その時女房が「左大臣さまでございます」と知らせに来ました。

道長卿が「中宮さまと内親王さまのお顔を見に参りました。かわいらしくお育ちになりましたな」と話しかけます。

しかし妍子さまは「何を今更…」と呟きます。

妍子さまが「父上は禎子が生まれた時、皇子ではないのかといたく気を落とされたと聞きました」と言い、道長卿は「そのような覚えはございませぬ」と答えます。

道長卿は「これまでも幾度も藤壺を訪ねております」と言い、妍子さまは「いらっしゃる時はいつも、藤壺の係を少なくせよと仰せになる時だけではないですか」と反発しています。

道長卿は「そのようなつもりはない」と否定します。

妍子さまは「父上の道具として年の離れた帝に入内し、皇子も産めなかった私の唯一の慰めは贅沢と酒なのでございます。お帰りくださいませ。」と鬱積した思いを父に吐き出しました。

さらに諦観した様に「私はここで、この子とともに諦めつつ生きて参ります故」と言いました。

>「けざやかだのぅ」

>そううっとりと撫でるこの布地は、宋からの渡来品でしょうか。

『けざやか』とは『はっきりしている様。きわだっている様。目に立つ様』を意味します。

中古の女流の散文では、「鮮やか」よりもよく用いられ、「鮮やか」が色彩的な派手さをいうのに対して「けざやか」は雰囲気など抽象的な場合にもいうのだそうです。(出典 精選版 日本国語大辞典)

妍子さまと禎子内親王が見ていた反物が唐物かどうかは作中言及がありませんが、唐紅の様な色のはっきりした地色に白い文様が浮かぶ様はけざやかだったのでしょう。

>はぁ……

>不機嫌な妻や娘に、お高いスイーツを買っていくダメなおっさんのようだ!

道長卿が「中宮さまと内親王さまのお顔を見に参りました」妍子さまに用件を伝え、禎子内親王に「かわいらしくお育ちになりましたな」と言っています。

そして妍子さまはそんな父を見て「何を今更…」と呟いています。

「そのような覚えはございませぬ。これまで幾度も藤壺をお訪ねしておりますし」と道長卿本人は言っていますが、この事から道長卿があまり枇杷殿に通わないのか、土御門殿での彰子さまとの会話の後に久しぶりに中宮である娘と内親王の顔を見たのでしょう。

二人の様子からも外祖父である道長卿を歓迎している様子は見受けられません。

わざわざ『不機嫌な妻や娘に、お高いスイーツを買っていくダメなおっさん』と不快な例えをしなくても状況を述べれば大石先生が『皇子ではないのかといたく気を落とされた』という道長卿の行動への報いや妍子さまの諦観を描いている事が分かります。

>毎週、道長にダメ出しをしておりますが、道長って心底謝るというそぶりが見えない。

>誠意が感じられないんですよ。

>本当に腹立たしい奴です。

心身ともに病み辞表を出し宇治で療養する程に弱った人に『甘え』と言い放つ人がダメ出しとかどの口が言うのでしょうか。

『誠意が感じられない、腹立たしい』とは誰に対しての謝罪をしてほしいのでしょうか。

妍子さまは謝罪を要求していませんし、父に「お帰りくださいませ」とけんもほろろです。

何見氏が「私の気に入らない行動をした!許せない!謝罪しろ!」と喚き散らしたいだけではないかと思います。

妍子さまが意に沿わない三条帝との入内や内親王の誕生の際露骨に失望された事に異を唱えていたとしても、政治的には皇子を産みその子が天皇にならなければ冷泉帝・花山帝・三条帝と連なる皇統を繋ぎ藤原氏が外戚として影響を持つ事は出来ないのです。

それが『摂関政治』です。

それ故に弟の縁談や妹の不遇を慮る彰子さまと意見が食い違ってもいるのですが。

・「詐り」はあっても「忠」はない?

>道長は結局断れないどころか、帝が道長を「准摂政にする」と言い出しました。

道長卿は三条帝の禔子内親王と頼通卿の婚儀についての思し召しを無下にも出来ずにいました。

帝は「頼通は承知したか?」と道長卿にお尋ねになりました。

道長卿は「政務が忙しく、頼通にまだ会えておりませぬ」と詫びました。

すると帝はまたも「聞こえぬ」と仰り、道長卿は声を張り上げて再度「頼通に会えておりませぬ」と帝に申し上げました。

帝は「内親王を妻にしたくない者なぞ、おらぬと思うがのう」と仰ると、「道長をその場で摂政に准ずる者として政を委ねる」ときっぱりと仰いました。

帝は道長卿に代わりに政をやらせれば譲位せずともやってゆけると読んでいらっしゃり、帝は「左大臣のまま准摂政となれば、朕に取ってもそなたに取ってもよいではないか」と仰いました。

道長卿は頼通卿と教通卿の前で「病になれ、それしかない」と頼通卿に仮病を使う様に告げました。

さらに道長卿は「内親王さまは頂かずとも良い。されど帝に内親王さまは要りませぬとは申せぬ」と話します。

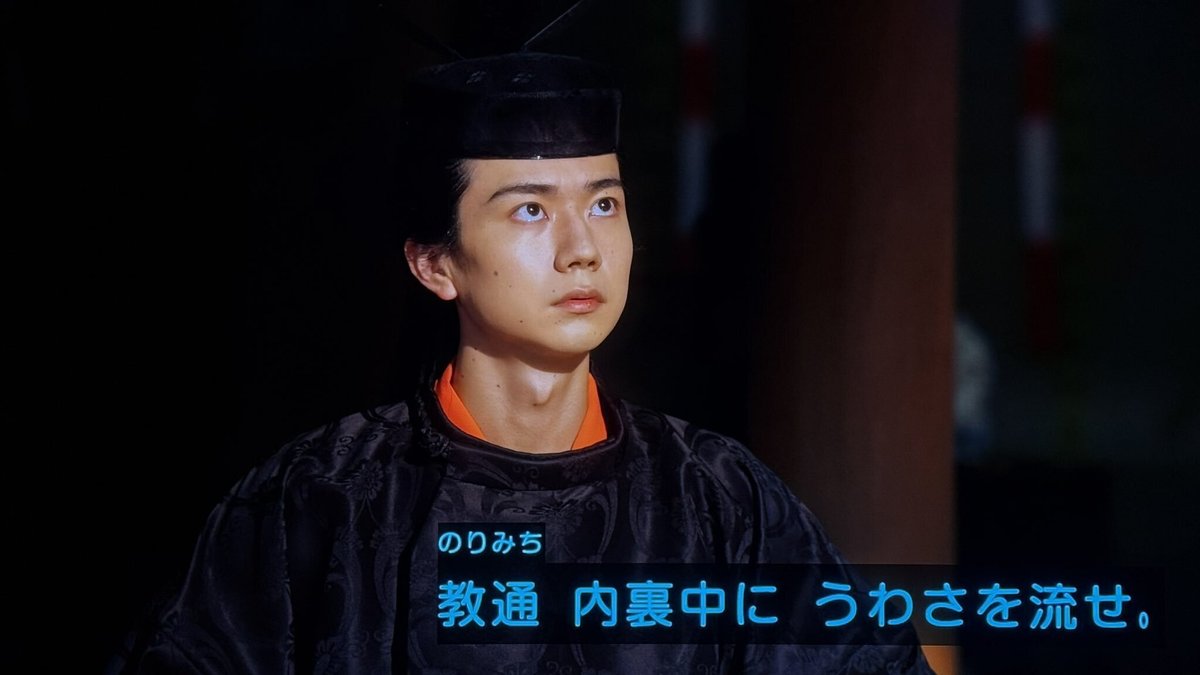

そして教道卿に「教道、内裏に噂を流せ。兄は命の瀬戸際の病であると。伊周の怨霊によるものだ」と噂を流す様命じました。

意見しようとする頼通卿を道長卿は「文句を言うな」と一喝して制し、「隆姫を傷つけぬためだと思ってやり抜く様に」と言います。

かくして内裏では女房たちにより「権大納言の頼通さまが高熱でお苦しみですって」と言う様に噂が広まっていました。

ある女房たちは「あのお美しい顔がお苦しみ。ちょっと見てみたいわ」などと口々に言い、他の者たちは「何を言っているの。伊周様の怨霊ですってよ」と彼女たちを制しています。

これには女房たちも恐れ慄いています。

一方帝は、「万策尽きたか、我が在位わずかに4年半。短すぎる」と仰り不満を漏らしていらっしゃいます。

すると、藤原実資卿が帝がお聴きになり易い様に御座所の御簾を巻き上げ、「お嘆きになっている時ではありませぬ。左大臣さまの思いのまま譲位あそばすのではなく、今こそ奥の手をお出しなさいませ」と注進します。

実資卿は「『東宮に敦明様を立てるなら譲位しよう。それ以外の皇子なら譲位はせぬ」と仰せになればよろしゅうございます。」と策を献じ、帝はそれを受け入れられました。

帝は「そなたは朕の唯一の忠臣だ」と実資卿をお褒めになり、「目も見えぬ、耳も聞こえぬがそなたの顔は分かる。声もしかと届いたぞ」と嬉しそうに仰いました。

三日月の夜。

帝が娍子さまの膝に頭をお預けになっています。

娍子さまが「お上、きれいな月でございますよ」と帝に伝え、帝は「そうなのか」と仰いました。

娍子さまが啜り泣き、帝が「朕が譲位する時は敦明が必ず東宮となる」と仰います。

そして三条帝は敦明親王を東宮にする事と引き換えに譲位を承諾されました。

>道長は結局断れないどころか、帝が道長を「准摂政にする」と言い出しました。

道長卿が三条帝から打診された『准摂政』の位について説明は無いのでしょうか。

『准摂政』は摂政に準じて天皇の代行を行う権限またはその権限を与えられた者で、摂政と異なり官職ではありません。

摂政は幼少や病の天皇の補佐役で、官奏・叙位・任官を直廬(専用の執務室)で行い、天皇の叡慮を伝える詔書に「可」の字を書き込み承認する事ができました。

関白は成人した天皇の補佐役で、天皇の行為を代行する事は出来ません。

成人した天皇が病等の理由で政務が取れなくなった際に天皇に代わって官奏を直廬に於いて見る権限が与えられたのが准摂政です。

三条帝はご自身の身体の不調のため、道長卿を左大臣のまま准摂政に任じ政をしようとしたのでした。

しかし、道長卿は思し召しの全てを固辞しました。

『御堂関白記』長和4年(1015年)10月27日条には『今日から除目(じもく)の召仰(めしおおせ)が有る。これより前に、(藤原)資平朝臣(あそん)が来て、(三条)天皇の仰せを伝えて云(い)ったことには、「太皇太后宮大夫(藤原公任)に、『左大臣(藤原道長)を以て、摂政に準して除目や官奏を行わせよ』と命じる宣旨を下させるように」と。』とあります。

>「詐病」です。

>頼通が重病にかかった、伊周の祟りだと言いふらしたのでした。

>『枕草子』で描かれた颯爽たる貴公子像が、怨霊ぶりですっかり上書きされてゆく伊周。

>恨むならばドラマでなく、道長を祟ってください。

道長卿は教道卿に「教道、内裏に噂を流せ。兄は命の瀬戸際の病であると。伊周の怨霊によるものだ」と噂を流す様命じました。

『御堂関白記』長和4年(1015)12月12日条には『「大将(藤原頼通)は、この何日か、病悩の気が有った。ところが今日、極めて重くなった」ということだ。今回の疫癘(えきれい)は、治まろうとしているはずではなかったのであろうか。大将の家(高倉第)は物忌(ものいみ)であった。』とあります。

『小右記』によれば、頼通卿は12月8日から頭痛と発熱に苦しみます。

13日には『霊気(れいき、物怪)が人に移って調伏されたが、何と顕露したのは故帥(そち、藤原伊周)の霊であった』とあり、これによって禔子内親王の降嫁は沙汰止みになったのだそうです。

『小右記』 長和四年(1015年) 十二月十三日条

作中ではこの『小右記』の記述を許に道長卿を恨み亡くなった伊周卿の霊を利用し噂を流し破談に持ち込んだというエピソードにしたのでしょう。また『栄花物語』巻第十二「たまのむらぎく」によると、隆姫さまを悲しませたくないと頼通卿が躊躇していたところ、道長卿が「男は妻は一人のみやは持たる 痴のさまや(男子が妻一人しか持たないとは、とんでもない事だ)」と叱責したのだそうです。

しかし、頼通卿が病に伏せてしまい、その病床に隆姫さまの父・具平親王の怨霊が現れ沙汰止みになります。

なお、具平親王の怨霊が現れる記述は『栄花物語』のみなのだそうです。

>帝は、実資の顔は見える、声は聞こえる、そなたこそ忠臣だと喜ぶのですが……

>問題は、公卿たちがそう呼ばれても喜ばない状態のように思えます。

>公卿たちには、人間としての最低限の倫理観すらないようにすら思えてくる。

万策が尽きたとお嘆きになる三条帝に対し、実資卿は奥の手として「『東宮に敦明様を立てるなら譲位しよう。それ以外の皇子なら譲位はせぬ』と仰せになればよろしゅうございます。」と策を献じ、帝は「そなたは朕の唯一の忠臣だ」と実資卿をお褒めになります。

時代考証担当・倉本一宏氏によれば、『小右記』長和四年(1015年) 10月26日条には三条帝が実資卿に『道長の行なうところに非が有れば必ず天譴(てんけん)に当たり、我の息災となるであろう』と仰ったのだそうです。

しかし、『四納言』の一人・藤原斉信卿は「主上の為に、現代は後代の極まり無い恥辱となるであろう」と言い、藤原行成卿は「東宮(敦成)の御代となってから、左府は摂政となるべきであろう。ところが急にこのような事となった。主上は今年を過ぎることはできないのではないだろうか。はなはだ愚かである」と三条帝を非難しています。

そして『小右記』長和四年(1015年) 10月27日条によると、帝は道長卿に、『摂政に准じて、除目・官奏・一上(いちのかみ、太政官〈だいじょうかん〉首班)の事を行なわせる』という宣旨を下します。

あくまでも政に拘り道長卿を准摂政に据えたい三条帝と公卿たちの考えは違う物だったのではないでしょうか。

>しかし帝はもう月すら愛でることができません。

>帝の耳には、愛する娍子の啜り泣く声が聞こえてきます。

三日月の夜。

三条帝が娍子さまと月を愛でていますが、もう帝の目は月を映す事はありませんでした。

長和4年(1015年)12月に入ると、帝の病は重くなっていったそうです。

『小右記』長和4年(1015年)12月16日条には『早朝、(藤原)資平が来て云(い)ったことには、「御譲位について、正月に行うということを、去る夕方、左相府(藤原道長)におっしゃられました。・・・」と。(三条)天皇の様子を見ると、神恩が無かったからであろうか。』とあります。

『栄花物語』によれば、後に百人一首68番の歌にもなる和歌を帝がお詠みになったのはこの頃といわれています。

この歌が収録されている『後拾遺集』の詞書には、「例ならずおはしまして、位など去らむとおぼしめしける頃、月の明かりけるを御覧じて」とあり、病で譲位を迫られ譲位する際、目が不自由になりながらも明るく輝く月を思い浮かべこの歌を詠んだのではないでしょうか。

この歌を詠んだ1ヶ月後帝は第一皇子の敦明親王を東宮と決め譲位されました。

心にも あらでうき世に ながらへば 恋しかるべき 夜半の月かな

三条院

意訳

心ならずも、このはかない現世で生きながらえていたならば、きっと恋しく思い出されるに違いない、この夜更けの月が。

小倉百人一首68番

・後一条天皇即位?

>長和5年(1016年)、大極殿において後一条天皇の即位式が執り行われました。

長和5年(1016年)2月7日。

大極殿に於いて後一条天皇の即位式が執り行われました。

女房たちによって高御座の帷が開けられ、礼服である袞冕十二章をお召しになった幼い帝の後ろには皇太后彰子さまが付き添っています。

そして道長卿は後一条帝の摂政となって名実ともに国家の頂点に立ち、彰子さまは国母となりました。

土御門殿では86歳の長寿を得た穆子さまが倫子さまに支えられ、「我が家から帝が出るとは」と喜んでいました。

倫子さまも「彰子を入内させた時はどうなることかと思いました」と穆子さまに話します。

穆子さまは「道長さまは大当たりだったわ。私に見る目があったからよ」と言い、二人は笑い合います。

穆子さまは尚も「我が家から帝が出るなんて」と感慨深そうでしたが、母の身体を慮る倫子さまは「もう休むように」と言いました。

「そうね」と言う穆子さまは涙声になっています。

>この大河ドラマで日本の天皇即位式を放映することには、実は、中国からも熱い目線が注がれています。

>中国では廃れた伝統が日本にのみ残っていることもあるのだとか。

>冕冠(べんかん)を見られる機会は本当によいものです。

>色彩感覚も素晴らしい。

中国の方にも日本の伝統文化や宮中行事が高評価だというなら、具体的に史料から見える後一条帝の即位の礼や帝の礼服である袞冕十二章がどういうものか説明しては如何でしょうか。

また何見氏の言う冕冠(べんかん)は冠だけなのですが、袞衣(こんえ)は何処へ行ったのでしょうか。冕冠と袞衣が揃って『礼服』なのですが。

長和5年(1016年)2月7日、大極殿に於いて後一条天皇の即位式が執り行われました。

『御堂関白記』長和5年(1016年)2月7日条には『天が晴れた。御即位式を行った。・・・未一剋に、(後一条)天皇は礼服を着された。未二剋に、大極殿(だいごくでん)の高御座(たかみくら)にお就きになられた。他は、式次第と同じであった。大后(おおきさき/藤原彰子)もまた、高御座に登壇された。』とあります。

『御堂関白記』によると、『後一条帝は礼服(らいふく)を着された。』とあります。

この『礼服』は袞衣の事で、中国の皇帝が着ていたものを日本の朝廷でも模倣したものです。

弘仁11年(820年)の嵯峨天皇の詔により、天皇は神事には「帛衣」、朝賀には「袞冕十二章」、諸行事では「黄櫨染御袍」を着用する決まりとなりました。

袞冕十二章は冕冠と袞衣の事で、上衣は「大袖緋色綾」とあり、背中には北斗七星、左肩には金色の日輪とその中に八咫烏、右肩には銀色の月輪とその中に兎と蟇蛙が描かれ、山、火焔、鳥、龍、虎、猿が刺繍されています。

冕冠は和名では玉乃冠と言い、冠の前後に旒を垂らし冕板と呼ばれる板の上日輪形の中に八咫烏が配された飾りがあしらわれていました。

正暦4年(993年)以降、朝賀が廃されると江戸時代末期まで即位の礼にのみ着用する様になりました。

作中では、後一条帝の父・一条帝も即位式に袞冕十二章をお召しになりました。

宮内庁所蔵

宮内庁所蔵

>日本人の伝統的色彩感覚は、江戸時代後期以降のものが強く残っています。

>順次公開されている『べらぼう』の衣装が該当します。

『べらぼう』の話がしたいなら別記事を立てて語るか自分のnoteで語ってください。

>もう二度と「思うようにできていないんだ」と泣き言は言えませんぞ!

第43回でも書きましたが。

『左大臣と摂政・関白の職務権限の違い』を踏まえ『思いのままにならない』理由と摂政になった事でどうなるかを具体的に゙説明してください。

摂政・関白は天皇と関白が協議などを通じて合意を図りながら政務を進める事が出来ますが、陣定に参加しない(あるいは決定には参与しない)慣例があるため、道長卿は天皇に奉る文書や、天皇が裁可する文書など一切を先に見られる『内覧』の権利を有しながら陣定での会議に参加できる『左大臣』を20年務めてきました。

道長卿からすれば左大臣と摂政・関白の職務権限が違い、公卿の話し合いで決定しているので何でも思いのままにはなっていないと言いたいのでしょう。

後一条帝が即位し、道長卿が摂政となりましたが、道長卿は左大臣のまま天皇が幼少あるいは病弱の場合、天皇を補佐しながら政治の重要事を判断する摂政に就任したため陣定に出席しながら天皇の補佐役として権力を持った訳です。

・為時は出家を決意する?

>藤原為時の家では、すっかり老いぼれたと為時がしみじみとしています。

為時公の邸では。

為時公とまひろさんと賢子さんが食事をしていました。

為時公が汁を溢した事に気付いた賢子さんが声を掛けます。

為時公は「すっかり老いぼれてしまったな」と言い、いとさんが差し出した手拭いで衣を拭きます。

そして、為時公は「賢子も立派に育ったし、まひろも内裏で重んじられておる。いとには福丸もおる。そろそろ出家しようと思う。余生はちやはと惟規の弔いをしながら過ごしたい」と言い出します。

この言葉にまひろさん、賢子さん、いとさんは驚きます。

賢子さんは「出家したら、おじじ様はお寺に行ってしまわれるのですか?」と尋ねました。

為時公は「世を捨て切るわけではないので、寺には行かない」と答え、賢子さんは「では何も変わらない」と言います。

為時公は「賢子はじじが遠くの寺に行った方がよいのか?」と尋ね、賢子さんは「そんな事は言っていない」と答えます。

為時公は賢子さんに「ずっとじじの側にいてもよいが、母上のように内裏に上がることは考えぬのか。よい女房になりそうだ」と言って聞かせます。

まひろさんは祖父と孫のそのやり取りを黙って聞いていました。

その後、為時公とまひろさんは縁側に出ました。

為時公はまひろさんに「ワシは官人に向いていなかったため、皆に苦労をかけ通しであった」と詫びます。

まひろさんは「そのような事はありません。越前での父上の誠実な仕事ぶりに感じ入りました」と答えます。

そして「長らくご苦労様でございました」と父に労いの言葉を掛けました。

為時公はそれに頷き、夜空を見上げました。

>藤原為時の家では、すっかり老いぼれたと為時がしみじみとしています。

家族での食事中、為時公が汁を溢した事に賢子さんが気付いたため声を掛けたところ手拭いで衣を拭きながら為時公が「すっかり老いぼれてしまったな」と言ったのですが、何見氏の書き方だと急に為時公が「すっかり老いぼれてしまったな」と言い始めた様に感じます。

>そして「そろそろ出家したい」と言い出すのです。

>余生は、ちやはと惟規の菩提を弔いつつ過ごしたいそうで。

>ききょうの父・清原元輔のように老いても地方赴任したり、実資のように生涯ほぼ現役の人もいるとはいえ、それはごく少数派。

>為時の姿こそ、当時の貴族の楽隠居ですね。

藤原為時公は寛弘8年(1011年)に越後守に任官され、嫡男である惟規さまが彼に同行し共に下向します。

しかし、惟規さまは旅路の途中で重い病に罹りまもなく越後で亡くなってしまいます。

息子に先立たれた深い悲しみもあったのでしょうか。

為時公は長和3年(1014年)6月に任期を1年残し、越後守を辞任し帰京しました。

『小右記』長和5年5月1日条によると『早朝、(藤原)資平が来て云(い)ったことには、「・・・一昨日、前越後守(藤原)為時が、三井寺に於いて出家しました」と。』とあり、為時公は長和5年(1016)4月、三井寺(円城寺)で出家します。

一説では、為時公の帰京・出家は、京で紫式部が死去したためといわれます。

しかし、紫式部の没年は長和3年(1014年)説、長和5年(1016年)説、寛仁元年(1019年)年以降説、万寿2年(1025年)以降説、長元4年(1031年)説など諸説あり、為時公の帰京・出家の理由もあきらかではないそうです。

作中ではまひろさんは長和5年(1016年)の時点で存命であり、為時公は「賢子も立派に育ったし、まひろも内裏で重んじられておる。いとには福丸もおる。そろそろ出家しようと思う。余生はちやはと惟規の弔いをしながら過ごしたい」と自ら理由を述べており、娘に先立たれたからではなさそうです。

>賢子は出家したら寺に行くのかと尋ねますが、そうではなく、在宅出家にするそうです。

>それで「出家」と言われましても……と思ったら、賢子が「それでは何も変わらないではないですか」と突っ込んでいます。

>「じじが遠くの寺に行ってしまった方がよいのか?」

>為時がそう聞き返すと、賢子は否定します。

第14回で藤原兼家卿が出家した際の公式記事ですが、風俗考証担当・佐多芳彦氏によると、『平安時代中期になると、貴族たちは極楽浄土へ行くことにこだわるようになっていました。そのための方法の一つが出家であり、(中略)晩年に自分の意志で出家する人もいましたし、病気で倒れた方の死を覚悟し、家族が当人の極楽往生を願って剃髪(ていはつ)を受け入れる事もあったようです。』との事です。

また出家の方法については藤原顕信卿の出家の様に若者が出家する場合はお寺に入って修行をしますが、藤原兼家卿の様に別邸を寺院に改め、懇意にしている寺から僧が出向き剃髪し、在家出家をする事もある様です。

『源氏物語』第12帖 「須磨」 、第13帖 「明石」 に登場する明石入道は大臣家の出自で自身も三位中将という高官でしたが、播磨国の受領として蓄財し出家して明石浦で裕福な暮らしをしています。

為時公の場合は三井寺で剃髪し、『入道』として在宅出家するのでしょう。

・公任、道長に諫言する?

>後一条天皇の御代が始まりました。

内裏では、摂政と左大臣を兼務した道長卿は、まだ9歳の後一条帝と共に二藍色の冠直衣姿で座して公卿たちの意見を聞いています。

最初に進言を行ったのは藤原顕光卿です。

道長卿が「この一件は今しばらく様子を見るのがよろしいと存じます」と隣で言うと、帝は「朕はこの一件今しばらく様子を見る」と言われた通りの事を仰います。

また実資卿が「租税の減免を願い出ている国には、使節を遣わすべきと存じます」と述べると、道長卿が「遣わさずともよい。租税は減免せよ」と言い、その言葉を受け入れた帝は「遣わさずともよい。租税は減免せよ」とその通りのお言葉を実資卿に返されました。

その後、陣定では藤原顕光卿が道長卿に「あれもこれも変えては皆の心がついて行かぬ」と反論しました。

しかし道長卿は「悪しき先例は速やかに改めて当然」と答えます。

顕光卿は「悪しき先例とは決めつけが過ぎる」と面白くなさそうに言い、藤原公季卿が取りなします。

道長卿は公季卿に「どう思うか?」と尋ねますが、公季卿は「顕光殿に同意である」として、藤原道綱卿に「道綱殿は?」と尋ねました。

道綱卿は不意打ちを食らい「え?あ…は…」と返答に窮しました。

道長卿は「お考えは改めて陣定で詳しくお聞かせ頂く」と言って席を立ちました。

公季卿が「いつまで陣定にお出になるおつもりなのかのう…」と道長卿への権力集中により政を独占している事に異を唱えます。

公任が道長卿を訪ねました。

「陣定で皆の意見を聞きたい。それがなければ、政はできない。道長の中では筋が通った考え方なのだろう」と道長卿の考えを代弁します。

そのしばらく間を置き、公任卿は「だが、傍から見れば欲張りすぎだ。内裏の平安を思うなら、左大臣を辞めろ」と直言しました。

それに対して道長卿は「摂政と左大臣、2つの権を併せ持って帝をお支えする事が、皆のためであると思ったが、それは違うのか?」と公任卿に尋ねました。

公任卿は「違うのだ」と答え、さらに「道長のためを思うて言うておる。考えてみてくれ」と言います。

道長卿も親友の言葉に怒らず、公任卿が去った後「何度も先の帝の譲位を何度も促したが、今度は俺が言われる番なのか…」と感慨に耽ります。

>後一条天皇の御代が始まりました。

>幼い帝の背後に道長が座り、どう答えたらよいのか囁く体制になっております。

摂政と左大臣を兼務した道長卿は、まだ9歳の後一条帝の補佐役としてお側に座り帝に返答の仕方を囁く形で政務を行っています。

また今回より後一条帝の摂政となった道長卿の朝廷に出仕した際の装束が束帯から冠直衣姿に変わっています。

風俗考証担当・佐多芳彦氏によると、烏帽子から冠に変えれば、日常着である直衣を着て天皇の御前に出ていいという特権を認められたためなのだそうです。

これを『雑袍宣下』または『直衣宣下』といいます。

冠直衣は冬には白、夏には二藍(ふたあい)を着ます。

>しかし、道長の陣定への参加はアリバイであると周囲には思われているようです。

>実質的に独裁であっても、形ばかりの話し合いの場などを設けて、名目的には独裁でないように見せつける姑息な手段は古今東西あるものです。陣定では道長卿が左大臣として出席し、公卿たちの意見を求めます。

右大臣・藤原顕光卿が道長卿に「あれもこれも変えては皆の心がついて行かぬ」と意見し、道長卿は「悪しき先例は速やかに改めて当然」と答えます。

そんな二人を内大臣・藤原公季卿が取りなします。

公季卿は顕光卿と意見を同じくしており、「いつまで陣定にお出になるおつもりなのかのう…」と道長卿への不満を漏らしました。

天皇が幼少あるいは病弱の場合、天皇を補佐しながら政治の重要事を判断する役職を『摂政』といいます。

摂政・関白は天皇と関白が協議などを通じて合意を図りながら政務を進める事が出来ますが、陣定に参加しない(あるいは決定には参与しない)慣例がありました。

道長卿は天皇に奉る文書や、天皇が裁可する文書など一切を先に見られる『内覧』の権利を有しながら陣定での会議に参加できる『左大臣』を20年務めてきました。

道長卿からすれば左大臣と摂政・関白の職務権限が違い、摂政として帝の補佐役をしながら左大臣として陣定に出て皆の意見を政に反映したいと思っているのでしょう。

しかし周囲からは道長卿が権力集中によって政を独占している様に見えるのでしょう。

藤原公任卿が皆の不満を踏まえて道長卿に諫言します。

>やっとお気づきになられましたか。

>それですよ!

『『蒙求』からやり直せ。道綱よりは多少マシだろうけど、所詮はその程度』『仕事のできないおじさんリーダーが、銀座でバーのママに「人の上に立つってつれーよ、慰めてよー。今度二人で温泉ランドでも行かない?」と愚痴をこぼしていた程度の話』『選挙戦の時だけ綺麗事を語る政治家のようなゲスさは。好きなだけ宇治川に流れていけばよろしい。』と散々実在人物である道長卿を見下し罵倒していた人が我が意を得たりとばかりに『お気付きになりましたか』と上から目線で言っても何様のつもりだとなるだけだと思います。

何見氏の言葉には実資卿や公任卿の様な誠実さや真摯に向き合う姿勢が見えません。

>ここでの公任は、前回の実資と似た趣旨のことをしております。

>ただし両者の性格には違いがあります。

>公任は正面から諌める「正諫」。

>実資は遠回しにチクチク諌める「諷諌」。

>道長は回り道をすると「意味がわからぬ」になってしまうから、正面突破が効くようです。

実資卿は「左大臣殿の思う政とは何でありますか?思うがままの政とは?」と尋ね、道長卿が「民が幸せに暮らせる世を作る事だ」と答えました。

実資卿は「幸せなどという曖昧なものを追い求める事が我々の仕事ではございませぬ。何か起きた時真っ当な判断ができるように構えておく事でございます」「志を追いかける者が力を持つと、志そのものが変わって行く、それが世の習いにございます」と答えました。

実資卿は民のための政という曖昧な施策ではなく有事に備え真っ当な判断が出来る様に具体的に準備する事の大切さや民のための政という志を求める余り権力を持ちすぎた場合、当初の目的を失念してしまう事を伝えています。

しかし道長卿は「意味が分からぬ」と理解に苦しんでいました。

今回の公任卿の諫言は摂政と左大臣の職務権限に拘る道長卿に「陣定で皆の意見を聞きたい。それがなければ、政はできない。道長の中では筋が通った考え方なのだろう」と道長卿の気持ちを踏まえたうえで「だが、傍から見れば欲張りすぎだ。内裏の平安を思うなら、左大臣を辞めろ」と明らかな不満が出ている事を伝え直言します。

道長卿は公任卿の意見を受け入れましたが、三条帝の天譴について問い譲位を促した自分が公卿たちから為政者の資質を問われる因果応報に悩んでいる様でした。

・道長の思いは果たして引き継がれるのか??

>まひろが「手習」まで執筆に励んでいると、道長が暮れの挨拶と称してやってきます。

長和5年(1016年)年末。

まひろさんは土御門殿の局で『源氏物語』第53帖「手習」の冒頭部分の執筆をしています。

そのころ、横川に、なにがし僧都とか言ひて、いと尊き人住みけり。八十余りの母、五十ばかりの妹ありけり。古き願ありて、初瀬に詣でたりけり。

道長卿がまひろさんの局を訪ねて来ました。

道長卿は「暮れの挨拶に参った」と言い、まひろさんの前に座ると周囲に人がいない事を確認します。

そして、まひろさんに「摂政と左大臣を辞そうと思う。摂政までも俺がやっておっては世の中は何も変わらぬ」と辞任の意向を伝えました。

まひろさんは「摂政におなりになってまだ1年にもなりませんのに。」と驚きました。

まひろさんが「頼通さまに摂政を譲るのですか?」と尋ねると、道長卿はそれを認めます。

まひろさんは「頼通さまに貴方の思いは伝わっておりますの?」と尋ねました。

道長卿は「俺の思い?」と尋ね返し、まひろさんは「民を思いやるお心にございます」と答えます。

道長卿は「ああ…どうだろう。」と言います。

まひろさんは「たった一つの物語さえ、書き手の思う事は伝わりにくいのですから仕方ございませんけれど…」と道長卿を慮る様に言います。

道長卿は「俺の思いを伝えたところで何の意味があろう。お前の物語も 人の一生は虚しいという物語ではなかったか?俺はそう思って読んだが」と問いかけます。

まひろさんは「道長さまがお書かせになった物語で、彰子さまは自分の道を見つける事ができたのだと存じます。道長さまのお気持ちがすぐに頼通さまに伝わらなくてもいずれ気付かれるやもしれませぬ。そして次の代、その次の代と一人でなせなかった事も時を経ればなせるやもしれません。私はそれを念じております」と答えます。

道長卿は「そうか…ならばお前だけは念じていてくれ」と言い、まひろさんは「はい」と答えます。

>まひろが「手習」まで執筆に励んでいると、道長が暮れの挨拶と称してやってきます。

まひろさんは土御門殿の局で『源氏物語』第53帖「手習」の執筆をしているのですが書いている手元がはっきり映っているのにと該当箇所の紹介はしないのでしょうか。

匂宮(今上帝の三宮。源氏の君の異母兄・朱雀帝の孫)と薫(女三の宮と柏木との間の不義の子)との板挟みで追い詰められ入水を図った浮舟は宇治川沿いの大木の根元に昏睡状態で倒れていました。

そしてたまたま通りかかった横川の僧都一行に発見されて救われ、浮舟は出家します。

まひろさんが書いているのはその冒頭部分です。

横川の僧都とは、比叡山の横川を拠点に活動する僧都に由来する呼称です。

臨済宗大徳派の寺院・浮御堂を建立した恵心僧都・源信がモデルと言われています。

源信は比叡山の高僧で、仏教書『往生要集』の著者です。

臨終の信者が阿弥陀如来の来迎を受けて、極楽浄土に生まれ変われるという『浄土信仰』を布教し、平安貴族もこぞって学び、紫式部も丹念に読み込んでいました。

土佐光吉 画

和泉市久保惣記念美術館 所蔵

まひろは「頼通様にあなたの思いは伝わっているのか」と問いかけます。

>「俺の思い?」

>「民を思いやるお心にございます」

>鈍感さを発揮する道長と、やや苛立つまひろ。>「ああ……どうだろう」

>そこを引き継いでいないのですか!

>まひろも諦めたようにこう言います。

道長卿は周囲に人がいない事を確認して摂政と左大臣の職務を辞して頼通卿に譲る旨をまひろさんに明かしました。

まひろさんは驚きながらも「頼通さまに貴方の思いは伝わっておりますの?」と尋ねます。

道長卿は「民を思いやるお心」を伝えたのかと問うたまひろさんから視線を外し、何かを思案する様に「ああ……どうだろう」と独り言ちます。

三条帝との政治的な軋轢を和らげるために禔子内親王との縁談を持ち込んでも隆姫さまを愛する頼通卿は「家を捨て京を出る」と断固拒否しました。

彰子さまからは「女子の気持ちをお考えになったことはあるのか」と名ばかりの妻に疑問を呈され、妍子さまからは諦観しつつも「父の道具として年の離れた帝に入内し皇子も産めなかった故の酒浸りと浪費なのだ」と辛辣に思いを告げられます。

また「陣定で皆の意見を聞きたい。それがなければ、政はできない」という思いがあっても、それは摂政と左大臣の権力が道長卿に集中する事で公卿たちの不満が溜まると公任卿から諭されました。

道長卿は権力者として「民を思いやる心」を伝えたところで果たして真意が伝わるのか?という疑問に至ったのではないでしょうか。

まひろさんも頼通卿の婚儀の件や彰子さまとの会話を聞いていたので経験に落とし込んで道長卿の気持ちを汲んだのではないでしょうか。

>為時は民を思う心と聞かれれば、漢籍を引用して答えられます。

>だからこそまひろは、それを彰子に教えることもできました。

彰子さまが「東宮さまが帝になれば、父上の思うままになってしまうのであろうか」と懸念していた時、まひろさんは「例え左大臣さまでも、皆を蔑ろににして事を進めるのはお出来にならないと存じます。何故ならば、左大臣さまは自ら陣定に出席するのを望み、長年関白をご辞退されて来たと伺います。たった1人で何もかも手に入れたいとお思いとは、到底思えませぬ」と言いました。

実資卿は「民の幸せとは?そもそも左大臣殿に民の顔など見えておられるのか?」と厳しく指摘もしました。

幼い後一条帝の即位後、道長卿は摂政として公卿が持ち込んだ地方からの訴えを裁き、陣定に於いても話し合いを重視しました。

しかし実態は「幼い東宮を即位させ、政を思うがままにしようとしていることは、誰の眼に明らか」と実資卿から指摘され、職務権限を独占していると公卿が不満を漏らし、公任卿から「傍から見れば欲張りすぎだ。内裏の平安を思うなら、左大臣を辞めろ」と諫言されました。

「民の幸せとは?」と問い、「幸せなどという曖昧なものを追い求める事が我々の仕事ではございませぬ。何か起きた時真っ当な判断ができるように構えておく事でございます」と断言した実資卿ならともかく、何故ここで越後守であり朝廷の政に関われない為時公を引き合いに出すのでしょうか。

まひろさんの漢籍の素養は為時公由来ですが本来女性は漢籍を学べないためこっそりとでしたが、白居易の『新楽府』を彰子さまにご進講できるまでになったのはまひろさん自身の努力です。

>道長には、そういうものが何もないうえに、フィクションを怠惰の言い訳として持ち出しました。

まひろさんは良かれと思い行動した事も視点が変われば解釈が代わり真意が伝わらない事があるのを自分の書いた物語に準えて「たった一つの物語さえ、書き手の思う事は伝わりにくいのですから仕方ございませんけれど…」と言いました。

道長卿は「俺の思いを伝えたところで何の意味があろう。お前の物語も人の一生は虚しいという物語ではなかったか?」と言っています。

『源氏物語』では源氏の君が准太上天皇という時の最高権力者となり、朱雀院と冷泉帝の六条の行幸や四十の賀で頂点を極めます。

その影で最愛の妻のはずであった紫の上は源氏の君の愛を信じられなくなり出家を願い出ます。

紫の上を手放したくない源氏の君はこれを拒否し、紫の上は病に倒れます。

この間に女三の宮が柏木と通じ不義の子を産み出家しました。

そして紫の上は息を引き取り、彼女の出家を許さなかった源氏の君は激しく後悔します。

源氏の君は憔悴し邸に籠り紫の上の文を焼かせ、やがて出家します。

『怠惰の言い訳』というより、『栄華を極めた源氏の君ですら最愛の紫の上の気持ちに沿えず心が離れやがて儚くこの世を去る事になる』という物語終盤に自分の真意を広く人に知らせようとしても反感を買って恨まれる事に疲れた自分を重ね、虚しくなっているのではないでしょうか。

・倫子の依頼?

>するとそこへ倫子がやってきます。

まひろさんの局へ倫子さまがやって来ました。

倫子さまは道長卿とまひろさんに「お二人で何を話されていますの?」と尋ね、道長卿が「政の話だ」と答えます。

倫子さまは皮肉交じりに「政の話を藤式部にはなさるのね」と言い、道長卿は「皇太后さまのお考えを知っておかねば、すんなりと政はできぬ」と答えました。

倫子さまは笑みを浮かべ、「そうでございますわよね。藤式部が男であればあなたの片腕になりましたでしょうに。残念でしたわね。」と言い、道長卿は顔を背けつつ「そうだな」と答えます。

まひろさんは「恐れ多い事にございます」と恐縮しています。

道長卿は「では」と立ち去って行きました。

道長卿が去ると、倫子さまがまひろさんに向き直ります。

倫子さまは「藤式部に頼みがあってきたのよ。殿の事を書いてくれないかしら。」と言い、まひろさんは「は?」と困惑しています。

さらに倫子さまは「清少納言が『枕草子』を残したように、我が殿の華やかなご生涯を書物にして残したいのよ。やってくれるかしら?今すぐに答えなくてよろしくてよ。考えてみて。」と微笑みます。

まひろさんはその場での返事を控えました。

>それにしても、倫子もなかなかおそろしいことを言い出しました。

>このドラマでの彼女は、若い頃のまひろを知っています。

>父譲りの漢籍教養を掲げ、倫子たちにはわからぬ道理を説いていたまひろのことを。

>若い頃のまひろには政治参加を願う気持ちがあった。

>その原点に戻るよう、促したようにも思えなくもありません。

まひろさんは父・為時公譲りの漢籍教養があり、『海の向こうの国』宋の政の様子を知り興味もありました。

幼少の頃から為時公には「おまえが男子(おのこ)であったらよかったのにな」と言われていました。

しかし為時公はまひろさんの才を認め、出仕前に「帝にお認めいただき、中宮さまにお仕えするおまえは、我が家の誇りである。身の才のありったけを尽くして、素晴らしい物語を書き、帝と中宮さまのお役に立てるよう、祈っておる。おまえが、女子(おなご)であってよかった」と餞の言葉を掛けています。

彰子さまが事あるごとにまひろさんを頼りにし、『仰せのままに』と意志を見せない人形の様だった彰子さまは『源氏物語』や『新楽府』のご進講もあり、今や国母・皇太后として影響力があるまでになりました。

倫子さまは若い頃からまひろさんの人となりを知っています。

倫子さまは自分には道長卿の愛は無く、薄々まひろさんとの関係も分かった上で政の相談だと言う彼に「藤式部が男であればあなたの片腕になりましたでしょうに。残念でしたわね。」と釘を刺しつつ、女房としてはまひろさんの才覚を見込んで頼み事に来たのだと思います。

>ききょうに「光だけでなく影も書くべきだ」と言いながら、道長大絶賛物語なんて書けるわけもなさそうに思えます。

>『栄花物語』が該当するのでしょうが、これは作者が諸説あり、教養ある貴族女性であるとまでしか判明していないとか。

倫子さまは「清少納言が『枕草子』を残したように、我が殿の華やかなご生涯を書物にして残したいのよ。やってくれるかしら?今すぐに答えなくてよろしくてよ。考えてみて。」とまひろさんに道長卿の一代記を書いてほしいと依頼します。

しかしまひろさんはすぐには返答を出せません。

『栄花物語』は宇多天皇(887年~897年在位)から堀河天皇(1086年~1107年在位)まで十五代、二百年間を記録した編年史です。

藤原道長卿が権勢の座につくまでの経過と極められた栄華の実態や周囲の人物の悲喜こもごもが描かれています。

また、紫式部の『源氏物語』の影響を受け、個々の記事が『源氏物語』を模倣して書かれている箇所もあり、例えば『栄花物語』の「浦々の別」では長徳2年(996年)の長徳の変後、大宰府へ左遷となった藤原伊周卿が勅により播磨国に留まる事が許された逸話は『源氏物語』での光源氏の須磨・明石への蟄居を参考に書かれたとの事です。

作者は、国史編纂に深く関与した大江匡衡卿の妻・赤染衛門により正篇三十巻が執筆されたとするのがほぼ定説となっていますが、確かな外証は無く、続篇十巻の作者も諸説あるそうです。

・摂政頼通の時代が始まる?

>かくして藤原頼通が後一条天皇の摂政となりました。

寛仁元年(1017年)3月16日。

「そして、頼通が後一条天皇の摂政となった」と語りが入ります。

道長卿の後を継いで後一条帝の摂政となった頼通卿は冠直衣姿を許され、内大臣を兼務します。

頼通卿は「臣・頼通、力を尽くしてお支え申し上げる所存にございます」と挨拶します。

空席となった左大臣には藤原顕光卿、右大臣には藤原公季卿が就任しました。

>道長の「民を思う心」は口先だけだと考えることにしまして、業務の引き継ぎはどうだったのか?

>彼の日記『御堂関白記』からうかがうことができる。

>しかし、この日記が雑でいい加減なものです。>藤原実資や藤原行成の日記と比べると劣ります。

道長卿から頼通卿への権力移譲の様子が『御堂関白記』から伺うことができるなら具体的な出典や内容の提示をお願いします。

なお『小右記』寛仁元年(1017年)の記述は7月1日条から、『権記』寛仁元年(1017年)に3月の記述はありません。

御堂関白記 寛仁元年(1017年)2月28日条には『頼通を内大臣に任じることを認めた』とあります。

『御堂関白記』寛仁元年(1017年)3月16日条には『摂政を辞任する表を(後一条)天皇に献上した。辞表は天皇の手許に留められ、勅答があった。左近中将(藤原)兼綱が、勅答使として来た。左衛門督(藤原教通)が、代わりに勅答使を拝したことは、常と同じであった。』『すぐに内大臣(藤原頼通)を摂政とするという詔(しょう)が下った。太皇太后宮大夫(藤原公任)が、詔を作成する上卿(しょうけい)を勤めた。』

これは公式HPにも出典が書かれています。

『御堂関白記』 寛仁元年(1017年)3月22 日条には『摂政が左近衛大将を辞する書状を(後一条帝に)献じた』とあります。

>ともかく細かい実資の日記には、頼通と烏帽子も被らず抱き合って、性的に興奮していたと解釈できそうな夢の話が出てきます。

>さしもの実資も、目覚めたあとは困惑してしまい、恥ずかしかったとか。

道長卿・頼通卿の摂政業務の引き継ぎとは全く関係無い後年の逸話ですが出典を具体的にお願いします。

73歳となった実資卿が、父道長卿亡き後関白となっていた38歳の頼通卿と抱き合って寝て、『「玉茎、木の如し」となった夢を見て恥ずかしくなった』と言う記述が長元2年(1029年)9月24日条にあります。

・威子の入内を強引に押し通す頼通?

>さて、そんな頼通の摂政就任を土御門の面々が祝っております。

土御門殿では頼通卿の摂政就任祝いの宴が行われ、母・倫子さま、嫡妻・隆姫さま、弟・教通卿、妹・威子(たけこ)さまと嬉子(よしこ)さまが臨席しました。

威子さまと嬉子さまが「兄上、摂政のご就任まことにおめでとう存じます」と祝辞を述べます。

盃の酒を飲み干し、頼通卿と隆姫さまが目を見合わせて笑い合います。

頼通卿は「私は何事も不慣れなので、皆力を貸してくれ」と言います。

教通卿は「その様なお心では父上のいい様にされてしまいますよ」と言い、倫子さまは教通卿に「お控えなさい。父上あっての貴方がたですよ」と窘めました。

威子さまが「私も兄上の役に立ちたいと思っております」と言います。

頼通卿は「そうか」と喜び、「では早速だが威子。入内してくれぬか」と持ち掛けました。

威子さまはこの言葉に驚き、「帝は10歳、私は19歳でございますが」と言います。

倫子さまは威子さまに「数年もすれば帝も大人になられるわ」と言いますが、威子は「母上、その頃私は30 近くになってしまいます」と不安げに訴えます。

それを聞いていた嬉子さまが「兄上、私が参ります。私は11。帝の1つ上ですので」と申し出ます。

しかし頼通卿は「嬉子には嬉子の役目がある、そなたは今ではない」と末妹に言い聞かせました。不満げな威子さまに倫子さまは「威子。帝が一人前になられるのを待って、最初のおなごとなり、帝のお心をしかと掴むのです。それが威子の使命です」と言います。

母から諭されても威子さまは気が進みません。

寛仁元年(1017年)春。

威子さまは後一条帝に入内しました。

「翌年の春、威子は後一条天皇に入内した」と語りが入ります。

>それにしても頼通は、自分が嫌な結婚をさせられそうになったら全力で拒んでおいて、妹はそうするわけですか。

>隆姫と微笑みあったあとでこれですか。

譲位を迫られた三条帝が懐柔する対抗策としてご自身の皇女・禎子(やすこ)内親王を道長卿の嫡男・頼通卿の嫡妻としようとしましたが、頼通卿は隆姫さまとの夫婦仲を理由にこれを断固拒否しました。

これに皇太后・彰子さまは「頼通が帝の仰せに従ったとしても、禔子内親王さまも名ばかりの妻となってしまうであろう。かつての私のようでお気の毒な事だ」と禔子内親王さまを慮り、「妍子とて 父上の犠牲となって今は酒に溺れる日々である。仮に頼通が禔子内親王さまを妻にしたとしても、子ができると決まったわけではない」と歳上の三条帝に入内し荒れた生活をする妹を引き合いに出し持論を語りました。

そして「この婚儀は誰も幸せにせぬと、胸を張って断るがよい」と父に勧めました。

『源氏物語』で例えるなら、34帖「若菜上」の朱雀院の譲位・出家に伴い、後ろ盾の無い皇女・女三の宮をしっかりと面倒を見てくれる相手として39歳の源氏の君に降嫁させる場面でしょうか。

源氏の君は当初は紫の上に憚り固辞しましたが朱雀院の病と出家により断れなくなります。

頼通卿の場合は隆姫さまに憚り拒否し、彰子さまの口添えと仮病により沙汰止みになります。

彰子さまは道長卿に「帝も父上もおなごを道具のようにやったり取ったりされるが…おなごの心をお考えになった事はあるのか?」と尋ね、「妍子とて 父上の犠牲となって今は酒に溺れる日々である」と言っていました。

彰子さまは自分も含め、天皇の外戚になリ政を行い権力を掌握する『摂関政治』のために翻弄され不幸になる后がねの妹たちを見てその在り方に異を唱えました。

頼通卿は摂政に就任し即座に妹・威子さまを9歳年下の甥に当たる後一条帝に入内させようとし、余りの事に「帝は10歳、私は19歳でございますが」と驚き不安になっています。

しかし、倫子さまは「帝が一人前になられるのを待って、最初のおなごとなり、帝のお心をしかと掴むのです」と個人の感情よりもお家の栄達を第一に図る様に威子さまを諭し、威子さまは帝に入内する事になりました。

三条帝の政略により禔子内親王さまを降嫁させようとした頼通卿の件と威子さまの入内は状況が違います。

>つくづく「宇治十帖」を連想させる展開です。

>老いた光源氏は陰険でどうしたものかと思わされてしまいますが、それでも「宇治十帖」の薫と比較すれば相対的によかったのだと痛感させられます。

>道長と頼通は、光源氏と薫のように思えてくる。

宇治十帖で娘を入内させたり薫や匂宮と結婚させようとしているのは薫ではなく、源氏の君と葵の上との間に産まれた夕霧です。

源氏の君の死後、右大臣となっていた夕霧は『面影こそ源氏に似ているが、若い頃から変わらず真面目で律儀な性格をしている。女房たちも「亡き殿とは違う」と語るほどであった。』と言われる程です。

夕霧は長女を東宮、次女を二宮の妃に入れ、さらに六の君を匂宮と結婚させます。

・闇を共に歩いてきた二人?

>三条院は危篤となり、病床にいました。

百舌彦さんが慌てた様に道長卿の許へ走り寄り、「三条の院がご危篤だ」と知らせました。

出家し病の床に臥した三条院を敦明親王が見舞いに訪れました。

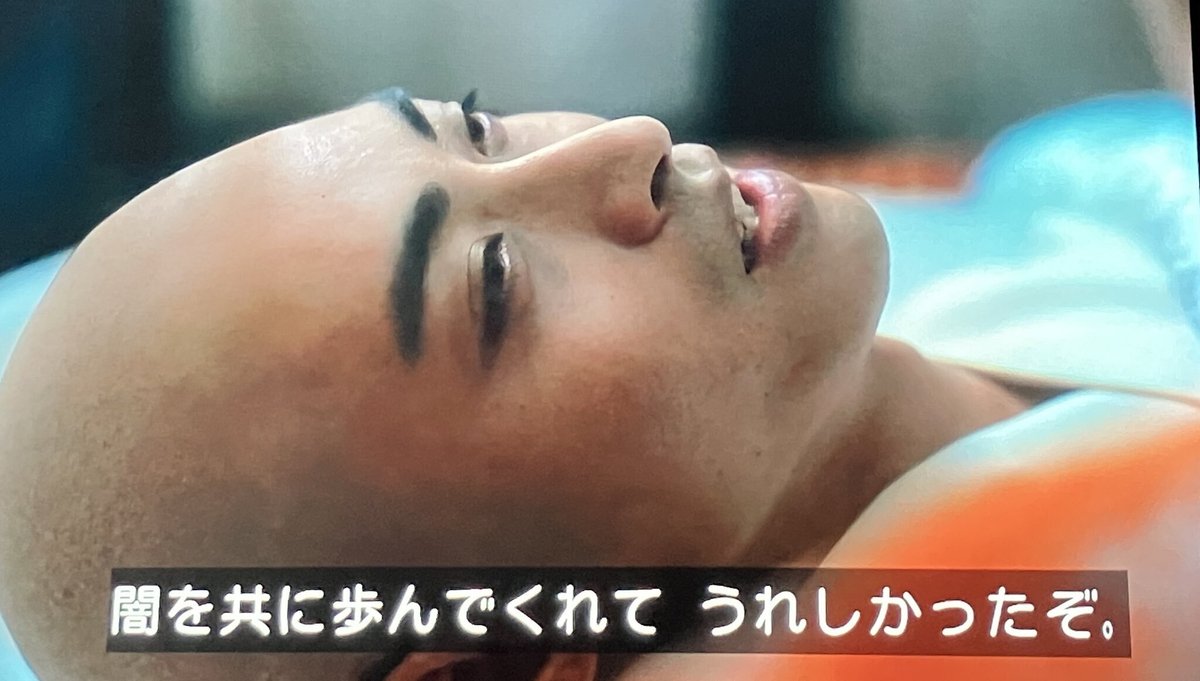

「父上」と声を掛けた敦明親王に、三条院が「闇だ…」と呟かれます。

敦明親王は「ここにおります、母上も」と声を掛け続け、院は「闇でない時は、あったかのう…」と仰います。

そして娍子さまに「闇を共に歩んでくれて嬉しかったぞ」と弱々しい声で仰います。

娍子さまは「お上はいつまでも私のお上でございます」と涙ながらに話し掛けました。

「時勢に翻弄され続けた三条院は42歳で世を去り、後ろ盾を失った敦明親王は自ら申し出て、東宮の地位を降りた。そして、道長の孫であり帝の弟である敦良親王が東宮となった」と語りが入ります。

新しい東宮に後一条帝の弟君・敦良親王が就きました。

道長卿は何かを思案しています。

>時勢に翻弄された三条院は42歳で世を去りました。

『御堂関白記』寛仁元年(1017年)5月9日条には

『丑剋(うしのこく/午前1時~午前3時)の頃、三条院から(源)頼清が来て云(い)ったことには、「三条院の御容態が重くいらっしゃいます」と。私は驚きながら、三条院の許に参入した。・・・辰剋(たつのこく/午前7時~午前9時ごろ)に、崩御なされた。』とあります。

>敦明親王は父という後ろ盾を失ったことから、自ら東宮の座を降りるしかありません。

『御堂関白記』寛仁元年(1017年)8月6日条には『東宮(敦明親王)がおっしゃって云(い)われたことには、「東宮の地位を停めるという事を申すために、書状を差し上げた。ここに立ち寄られた事は、有難いことです」と。私は、遜位についてのご意向は、確かに承ったということを申し上げた。』とあります。

>かくして道長の孫である敦良親王が東宮となるのです。

『御堂関白記』寛仁元年(1017年)8月9日条には『三宮(敦良親王)を皇太弟(こうたいてい)に立てた。立太子宣命は、申剋(さるのこく/午後3時~午後5時ごろ)に下した。右大臣(藤原公季)が、宣命の内弁を勤めた。』とあります。

・一家三后?

>それから一年――。

>彰子は太皇太后。

>妍子は皇太后。

>威子は中宮。

>三つの后の地位を、道長の娘三人が占めるという事態になりました。

「それから1年。彰子は太皇太后、妍子は皇太后、威子は中宮となり、3つの后の地位を道長の娘3人が占めた」と語りが入ります。

そして威子さまが中宮となった事を祝う宴が、土御門殿で催されました。

直衣布袴姿の道長卿が威子さまの前に進み出て一礼し、「今日のよき日を迎えられましたこと、これに勝る喜びはございません。心より御礼申し上げます」と述べました。

妍子さまは面白くなさそうに、「父上と兄上以外、めでたいと思っているものはおりませぬ」と言います。

道長卿は「これで頼通も摂政として伸び伸びと政ができましょう。お后さま方のおかげにございます。心より感謝申し上げます」と述べました。

彰子さまは道長卿に「頼通がよりよき政を行えるよう願っておる」と言い、道長卿は彰子さまに一礼します。

宴では頼通卿と教通卿による『青海波』の舞が披露されました。

その様子を藤原家の人々や公卿たちが盃を手に楽しんでいます。

そこへまひろさんが遅れてやって来て着席し、道長卿や倫子さまがまひろさんに目を遣ります。

酒宴となり「年寄りに飲ますではないか」「頼通と教通、見事な舞でしたな。すっばらしかった!」など公卿達が思い思いに会話を楽しみ、道長卿も女房の酌を受けています。

道長卿の視線を感じた藤原実資卿は彼の前に座りました。

実資卿に道長卿は、「摂政に盃を勧めてくれぬか」と頼みます。

実資卿は「喜んで」と答えて盃を受け取り、頼通卿に「太閤さまからです」と言い盃を渡します。

その実資卿の様子を道長卿もまひろさん他女房たちが見届けます。

頼通卿は道長卿の方を向いて一礼し、盃に口を付けた後、残りを教通卿に渡します。

教通卿も道長卿に一礼して盃に口を付け、道長卿と倫子さまが兄弟を見守ります。

盃は公卿たちの間に回されていきました。

>妍子は「父上と兄上以外、めでたいと思っておる者はいない」とまで言い切りました。

>道長はこれをとりあわず、「頼通ものびのびと政ができる」と続け、感謝の言葉を告げます。

>応じるのは彰子だけです。

妍子さまが面白くなさそうに「父上と兄上以外、めでたいと思っているものはおりませぬ」と父に辛辣な言葉を投げて睨み、威子さまは中宮を受け入れるしかなく仏頂面です。

道長卿は意に介さず「これで頼通も摂政として伸び伸びと政ができましょう。お后さま方のおかげにございます。心より感謝申し上げます」と述べます。

彰子さまは「頼通がよりよき政を行えるよう願っておる」と言い、道長卿は彰子さまに一礼します。

道長卿に良い感情を持っていない妹たちを慮り、役目を退いた父に『もう口を挟みませぬよう』と釘を差したのかもしれません。

三后を占めた娘たちの父・道長卿に対する三者三様の反応こそ、道長卿との関係性や帝の后として実父の挨拶を受けた際の態度が伺える場面なので台詞を端折るのは如何なものかと思います。

>このあとの宴では、頼通と教通の兄弟が舞っています。

兄弟の舞がどの様な演目なのか端折らず具体的に説明してください。

宴では頼通・教通兄弟による『青海波』の舞が披露されました。

『青海波』は左方唐楽盤渉調の二人舞で、四人舞(古くは二人舞とも)の『輪台』と組舞になっている特殊な形態の舞曲です。番舞は『敷手』

『輪台』を序、『青海波』を破として続けて舞います。

装束は襲装束(鳥甲・赤大口・指貫・下襲・半臂・忘緒・袍・帯・糸鞋・踏懸)に太刀を佩きます。

近世の舞楽では『舞楽図』に描かれているように『青海波』専用の別甲を被りますが巻纓冠(けんえいのかん)に老懸(おいかけ)を着けています。

『源氏物語』第7帖「紅葉賀」では源氏の君と頭中将が青海波を舞う様子が描かれます。

朱雀院で開かれる紅葉賀に向けて準備が行われています。

桐壺帝は藤壺の懐妊を喜びます。

そのお腹の子は源氏の君との不義の末に宿った子でした。

一の院の五十賀の式典に参加できない藤壺のために特別に手の込んだ試楽を宮中で催しました。

源氏の君は頭中将と共に青海波の舞を舞います。舞いながら源氏の君は御簾の奥の藤壺へ視線を送り、藤壺も一瞬罪の意識を離れて源氏の美貌を認めています。

源氏を憎む弘徽殿女御は、舞を見て「まことに神が愛でて攫われそうな美しさだこと。おお忌々しい」と皮肉り、同席していた他の女房などは「なんて意地の悪い事を」と噂しました。

紅葉の中、見事に舞を終えた翌日、源氏はそれとは解らぬ様、藤壺に文を送ったところ思いがけず返事が届き胸を躍らせます。

土佐派

メトロポリタン美術館コレクション

東京富士美術館蔵

>直衣布袴という大変気合を入れて再現した衣装を見に纏う道長は、宋磁で酒を飲んでいます。

『太閤』となった道長卿は女房の酌を受け、実資卿に「摂政に盃を勧めてくれぬか」と頼みます。

『太閤』は摂政または関白の職を退いて後、子が摂関の職に就いた者、摂関辞職後に内覧の宣旨を受けたものを指す称号です。

『小右記』寛仁2年(1018年)6月20日条によると、道長卿は後一条帝の摂政を頼通卿に譲り、続いて任じられた太政大臣の職も辞任し『太閤』と呼ばれていました。

宴で道長卿が着用していた装束は『直衣布袴(のうしほうこ)』と言います。

正装である束帯に準ずるもので、公卿以上の人物が自邸で威儀を正す際の装束に『布袴』という姿があり、束帯で着用される表袴(うえのはかま)の代わりに指貫を履きました。

これに冠をかぶり上着に袍(ほう)を着て下襲を着けたものが『衣冠』です。

『直衣布袴』は、上着は袍ではなく『直衣』を着て『布袴』を履いた姿です。

道長卿の装束はさらに下襲を着け長く引き、威儀を正したうえで最もカジュアルにした最上級の格好をしたものなのだそうです。

・望月の歌?

>かくして皆が注目する中、太閤道長は歌を詠みます。

道長卿が直衣布袴の裾を引き、舞楽の舞台に繋がる廊下へと進み出て実資卿を呼び、「今宵はまことによい夜だ」と空に浮かぶ薄い雲に覆われた望月を仰ぎました。

道長卿は「歌を詠みたくなった。そなたに返しの歌を貰いたい」と言います。

実資卿は「私のような者にはとてもとても」と遠慮しますが、道長卿は「頼む」と言います。

実資卿は「これより太閤様が歌を詠まれます」と一同に告げ、皆廊下の道長卿に注目します。

雲が払われて見事な望月が空に輝き出しました。

この世をば 我が世とぞおもう 望月の 欠けたることも なしと思えば

藤原道長

意訳

今宵は幸せだ。后の席が御堂流の姫たちで満たされ、祝う皆が円満だと思うと。それはまさに欠けない望月ではないか。

(ステラnetより)

まひろさんはその歌を聞き、昔を思い出した様にかすかに表情を動かしました。

藤原家の女性たちは妍子さま以外表情を変えずにその歌を聞いています。

実資卿は「そのような優美なお歌に返す歌はございませぬ。元稹が菊の歌を詠んだ時白楽天は深く感じ入って返歌できず、代わりに元稹の歌に唱和したと申します。今宵も皆で唱和いたしましょう」と言い、一同は実資卿に続いて唱和しました。

道長卿が舞台へと進み出るとまひろさんは微笑みました。

道長卿の周りにきらきらと星屑のようなものが空から落ちてくるのをまひろさんは目にしました。

それは、六条の廃院で逢瀬を楽しんだ時、破れ屋根から見えた光景の様でした。

>「そのような優美なお歌に返す歌はございません」と実資が説明を続けます。

寛仁2年(1018年)10月16日、優美な月が浮かぶ夜に威子(たけこ)さまが後一条帝の中宮となった事を祝う宴が開かれました。

『小右記』寛仁2年(1018年)10月16日条には

太閤(道長卿)が「この世をば 我が世とぞ思ふ 望月の 欠けたる ことも なしと思へば」と所謂『望月の歌』を詠みました。

一般には権力を独占した道長卿が「世界は私のものだ!」と豪語した歌とされています。

和歌が詠まれた日は10月16日。

しかしこの日の月齢は『十六夜』でした。

『月』は当時、しばしば天皇の后の象徴として詠まれたのだそうです。

彰子さまが太皇太后、妍子さまが皇太后、威子さまが中宮という藤原氏御堂流から一度に三人の后が輩出される一家三后の構図になりました。

『小右記』寛仁2年(1018)10月16日条には『一家が三后を立てるのは、未曽有である』と記述があります。

宴にはもう一つ『月』がありました。

盃(杯)です。

「さかず(づ)き」の「つき」の音から洒落た掛詞になる事に加え、酒杯が宴席を巡る事から空を巡る月に喩えられました。

『小右記』寛仁2年(1018)10月16日条には『「右大将、我が子<摂政なり。>に勧盃すべし」と。余、盃を執りて摂政に勧む。摂政、左府に度す。左府、太閤に献ず。太閤、右府に度す。次第に流し巡らす。』とあり、公卿で酒杯を巡らせ皆で頼通を支えていく事を願ったのではないでしょうか。

京都先端科学大学教授の山本淳子先生によると、『「今宵はまことによい夜だ」。

「この世」ではなく、むしろ「このひと夜」への思いを歌に留めた、という意でしょう。

「このよ」には「夜」が掛かっています。』との事です。

>ちなみに、この元稹と白居易は、6回放送の際、「漢詩の会」で道長が選んだ作品にも関係があります。

実資卿は望月の歌を聞いて「そのような優美なお歌に返す歌はございませぬ。元稹が菊の歌を詠んだ時白楽天は深く感じ入って返歌できず、代わりに元稹の歌に唱和したと申します。今宵も皆で唱和いたしましょう」と言い、一同は実資卿に続いて唱和します。

『小右記』寛仁2年(1018)10月16日条には『「御歌は優美です。酬答(しゅうとう)する方策もありません。満座は、ただこの御歌を誦すべきでしょう。元稹(げんしん)の菊の詩に、(白)居易は和すことなく、深く賞嘆して、終日、吟詠していました」と言い、『諸卿が数度吟詠した。』』と記述があります。

実資卿が望月の歌に返歌をせず歌を皆で唱和しようと誘う際、先例として引用したのが「白居易が終日親友の元稹の菊の歌を賞賛し吟詠した」という逸話でした。

第6回作中、中関白・藤原道隆卿の邸で開かれた『漢詩の会』

漢文が不得手な道長卿が「酒」のお題に合わせ白居易の詩から選んだものでした。

道長卿は「君を思い、一日中、君の『菊花』の歌を口ずさんでいた」という白居易の詩に漢詩の会に同席していたまひろさんへの思いを込めていたのでした。

娘の立后の宴の中でありながら、物語の中では道長卿とまひろさん2人にしか分からないモチーフが盛り込まれたのでした。

『白氏文集』

白居易

>唱和せずとも、まひろは思い当たることがあったと思います。

「望月の歌」を披露した際、道長卿は降り注ぐ月光の中、まひろさんに目配せをしました。

まひろさんも何かに気付いた素振をします。

2人は10年前の寛弘5年(1008年)の秋を思い出していました。

第36回で寛弘5年(1008年)彰子さまが後一条帝(敦成親王)を出産した時の事。

まひろさんは皇子の誕生を寿ぐ歌を詠み、道長卿が耳にしました。

めづらしき 光さしそふ さかづきは もちながらこそ 千代もめぐらめ

紫式部

意訳

若宮の誕生で新しい光が射した盃は、望月と同じ様に欠ける事なく、人々の手から手へと千年も巡る事でしょう

紫式部日記

この時「よい歌だ。覚えておこう」と道長卿は言っていました。

そして10年後の夜に披露されたのが『望月の歌』だったのです。

また、六条の廃邸での2人の逢瀬では破れ屋根から望月が顔を出し月光の中結ばれています。(第10回)

・MVP:三后?

>こうして冷静に考えると、やはり道長ではなく、安産体質で男子を産めた倫子と彰子が素晴らしかったのではないか?と思えてくるのです。

彰子さまの敦成親王(後一条帝)出産は日付跨ぎでの難産でした。

「ご出産なさるというときに、中宮様から形代に移された物の怪が悔しがってあげる叫び声の何とおぞましいこと。阿闍梨(高僧)らは、物の怪に引きずり倒されて大変気の毒なことになっていた。そのため、念覚阿闍梨を呼び、加勢させた。阿闍梨の法力が弱いのではない。中宮様に憑いていた物の怪の力が強すぎるのだ。祈祷師たちは、一晩中、大声を張り上げていたため、声を枯らしている(紫式部日記)」という異様な空気の中でのご誕生だったのですが。

>倫子目線に立ってみると、こうです。

>公私混同不倫女ごときが何を満足な顔をしているのか?

>道長に栄光をもたらしたのは倫子が産んだ娘たちであり、どう足掻いたって、まひろが叶うわけがない。

>倫子が満月ならば、まひろは星。

>月明星稀(げつめいせいき)――

>月の前では星の光など霞むだけです。

月明星稀

意訳

英雄の出現で群雄の影が薄くなるさま。

月の光が明るく輝くと、星の光は薄らいでよく見えなくなる。

まひろさんは当時一条帝の中宮であった彰子さまの許に帝がお渡り頂ける様に興味を引く物語を書くという任務を帯び出仕しました。

かくして『源氏物語』は評判となり帝もお読みになる物語となりました。また、彰子さまは帝が政を行うため、白居易に造詣が深い事に注目しました。

そこで彰子さまはまひろさんに『新楽府』のご進講を頼み、彰子さまは政や漢籍を密かに学ぶ機会を得ました。

彰子さまにとってはまひろさんは信頼する女房であり師の様な人物であるといえます。

倫子さまは道長卿との男女の仲を薄々察しながらもまひろさんの漢籍知識を買い、見てきた朝廷の事、道長卿の人物像を一代記にして欲しいと頼んだのではないでしょうか。

何見氏は嫌いな人物は徹底的に蔑み罵倒しますが、道長卿だけでなく本当はまひろさん(紫式部)すらも気に入らない人物なのではないでしょうか。

※何かを見た氏は貼っておりませんでしたが、今年もNHKにお礼のメールサイトのリンクを貼っておきます。

ファンの皆様で応援の言葉や温かい感想を送ってみてはいかがでしょうか?