大河コラムについて思ふ事~『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』第3回

1月中旬になりました。

松も明け、大寒を過ぎました。

まだ寒さ厳しくインフルエンザが流行っていますので、皆さまも健康には充分お気を付けください。

さて、『べらぼう』第3回。

今週も『武将ジャパン』大河ドラマコラムについて書かせていただきます。

太字が何かを見たさんの言質です。

御手隙の方に読んでいただければと思います。それでは。

・初めに

>そんな重三郎に対し、駿河屋の親父が頑なに怒ったのは嫉妬や焦燥、悲しみがあったのか。

駿河屋市右衛門さんは蔦重さんが、平賀源内先生を接待し『細見嗚呼御江戸』の序の執筆を依頼し、勝手に細見改に加わり細見を作っていた事に激怒します。

蔦重さんが茶屋の案内を疎かにして本屋になろうとしていると思い、拳を振るい階段から叩き落としました。

市右衛門さんは頑なに蔦重さんが細見や入銀本の制作に関わる事に難色を示します。

扇屋宇右衛門さんは「じゃあ息子が今日から八百屋もやりますってったら許しますかい?」と言う市右衛門さんに、「重三だけはよそに出さなかったのは駿河屋を継がせる心づもりだからか」と問います。

さらに宇右衛門さんは「目端が利いて知恵が回って度胸もある。何より てめえが何とかしなきゃってあの心根。誰だって手放したくねえよな」と市右衛門さんの心を見透かす様に言いました。

市右衛門さんは蔦重さんの才を買い、家業の引手茶屋・駿河屋を蔦重さんに継いでもらいたいと考えていたのでしょう。しかし、蔦重さんは蔦屋の一角で貸本屋を始め、さらに細見だけでなく女郎たちの救済と銘打ち入銀を募り、本を作り始めたため、彼が跡取りを拒否するのではないかと心配になったのかもしれません。

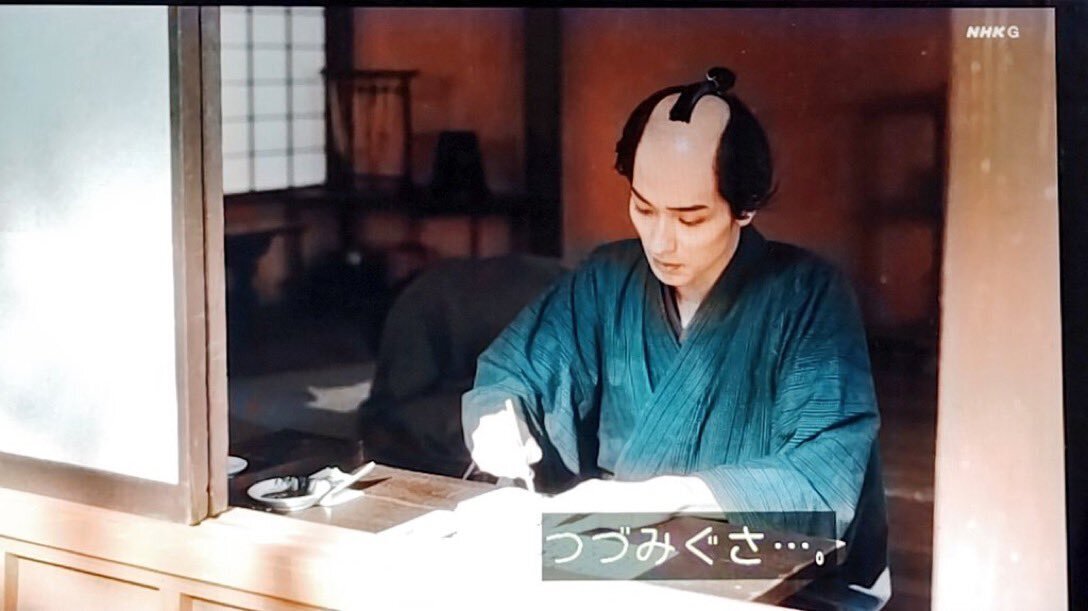

蔦重さんは刷り上がったばかりの吉原細見『細見嗚呼御江戸』を鱗形屋で受け取り、歓喜の声をあげ、それを掲げました。

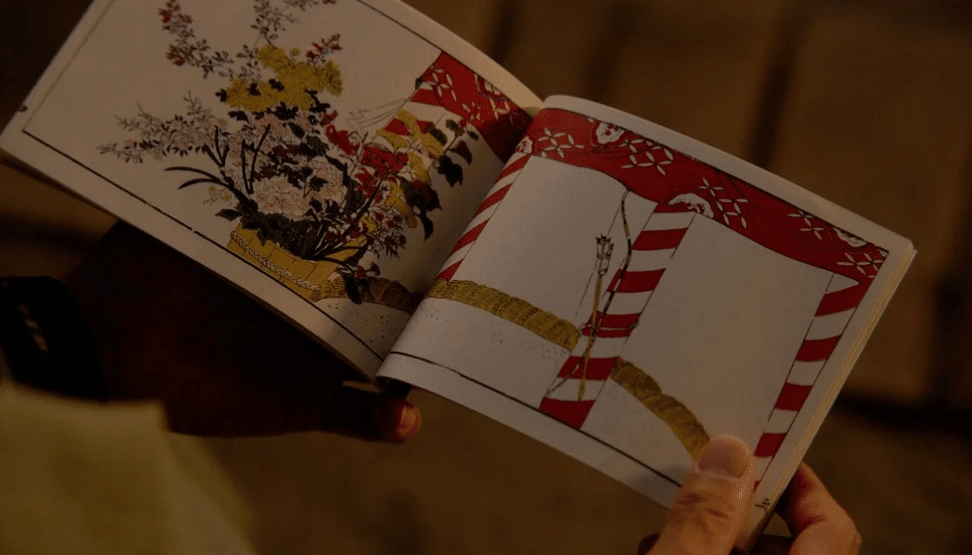

唐丸さんが「これが蔦重の作った細見?」と興味津々に『細見嗚呼御江戸』をめくっています。

蔦重さんが「まあ、俺ってのは 言い過ぎだけどな」と言います。

最後の項を開いた唐丸さんがある箇所に目を留め「…蔦重、これ入れちゃっていいの?」とたずねました。

そこには『細見改・蔦屋重三郎』と署名されていたからです。

蔦重さんは「なんで俺の名が」と呟きます。

唐丸さんが「蔦重、鱗形屋さんに隠れてやってる事言った?」と尋ね、蔦重さんが大きく目を見開きました。

肝心要の大元に口止めし忘れた…

唐丸さんが「じゃあ、良かれと思って入れてくれたんだね」と言い、蔦重さんが「良かれ…」と呟きます。

そこで蔦重さんはハッと気付きました。

「細見のお披露目…!」

>版元の鱗形屋としては、よかれと思ってのことだろうと唐丸がフォローをするけど、蔦屋重三郎は顔が引き攣ってしまう。

>そりゃちっとばかし甘ぇんじゃねえか……?

>鱗形屋も、別に好意だけじゃないでしょう。

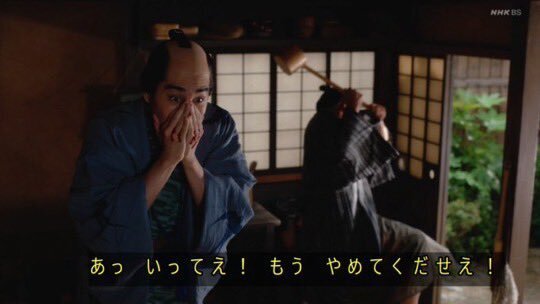

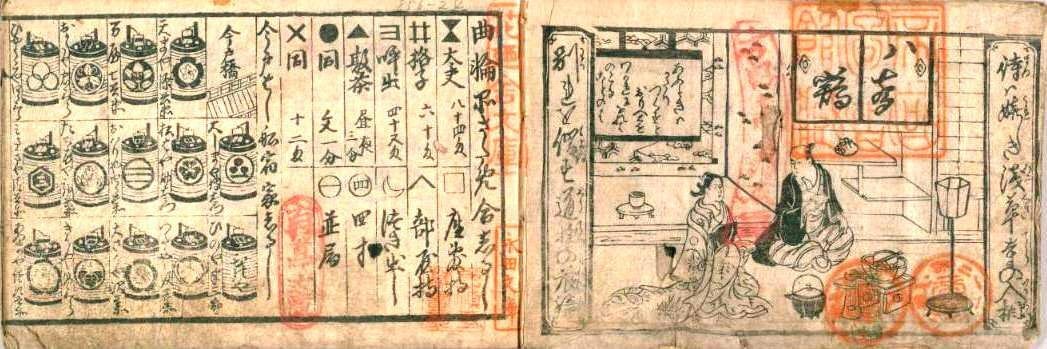

吉原細見は妓楼とそこに所属する女郎、客と女郎屋を取り結ぶ引手茶屋、吉原所属の芸者などを一冊に盛り込んだガイドブックで正月と七月の二回発行されました。

多くの版元が出版しますが、元文三年(1738年)以降は鱗形屋孫兵衛と山本久左衛門の二つの地本問屋が発行を続けます。

しかし、宝暦八年(1758年)を最後に山本久左衛門は撤退し安永の頃になると、『鱗形屋』が独占するようになりました。

女郎は異動・死亡などで頻繁に入れ替わりましたが、次第に潰れた見世が黒塗りになったままなどマンネリ化していきました。

この時期非公認の岡場所や品川・千住・新宿などの宿場町で売春する安価な飯盛女が増え、吉原の景気は悪くなる一方でした。

そこで鱗形屋は安永三年(1774年)、細見の取材・編集担当者『改所(あらためどころ)』として妓楼の主人や遊女などに顔が広い蔦重さんを登用しました。

台東区立図書館デジタルアーカイブ

下記は『細見嗚呼御江戸』の奥付ではありませんが、同じく板元が鱗形屋の『細見花の源(安永三年(1774年))』の奥付には『此の細見改・吉原の入り口大門に続く五十間道にいる、蔦屋重三郎が編集した』と記されています。

鱗形屋 安永三年(1774年)

国書データベース

作中、唐丸さんが「蔦重、鱗形屋さんに隠れてやってる事言った?」と尋ね、蔦重さんは鱗形屋に口止めし忘れた事に気付きます。

蔦重さんは駿河屋市右衛門さんを始めとする吉原の親父たちに無許可で細見に手を加えるべく鱗形屋に掛け合っていたため、奥付に『細見改・蔦屋重三郎』と署名されたのは都合が悪かったのでしょう。

『良かれと思って』は孫兵衛さんが蔦重さん側の都合を知らないため『細見改』として登用された人物として記載したという事でしょう。

・『吉原細見』の御目見?

>さて、そんな抜け目ない鱗形屋は、吉原の旦那たちに『吉原細見』をお披露目しております。

その頃駿河屋の二階では、『細見嗚呼御江戸』のお披露目が行われていました。

引手茶屋と妓楼の親父たちがずらりと並びその向かい側に鱗形屋孫兵衛さんと跡取りの長兵衛さん、手代の徳兵衛さんが居住まいを正しています。

孫兵衛さんが「正月の吉原細見にございます。どうぞお改めくださいませ」と言い、徳兵衛さんが風呂敷包みを解きます。

積み上げられた『細見嗚呼御江戸』が親父たちの前に押し出されました。

親父たちは冊子をそれぞれ手に取り、じっくりと目を通します。

「なんか すっきり仕上がっちゃいねえか」

「名もちゃんと直っててね」

細見にじっくりと目を通した親父たちは満足げです。

「当時、吉原では『吉原細見』を、一定部数前もって買い取っておりました。馴染み客に「今後もご贔屓に」と贈呈するのです。故に発行元からすれば必ず儲かるありがたい商品でございました」と語りが入ります。

「極上吉の出来でございますな」と駿河屋市右衛門さんが相好を崩します。

吉原随一の教養人・扇屋宇右衛門さんが「鱗形屋さん。この序の『福内鬼外』というのは確か…」と気付きました。

鱗形屋孫兵衛さんが「ええ、戯作、浄瑠璃、本草学者としても名高い、あの平賀源内 先生にございます」と答えます。

一同がどよめいたのは言うまでもありません。

松葉屋半左衛門さんは源内先生が見世に来たと自慢しカボチャこと大文字屋市兵衛さんは「おいこれ売れんじゃねえの?客も増えるんじゃねえの!」と興奮気味です。

孫兵衛さんが『良かれと思って』「蔦重が序をお願いしてくれたのですよ」と答えました。

市右衛門さんが「…ウチの重三郎がでございますか?」と言います。

孫兵衛さんが「ええ、吉原に客を呼びたいと必死で、女郎や店も丁寧に改めてくれまして」と答えます。

宇右衛門さんが目敏く奥付に蔦重さんの名を見付け、「おお!改・蔦屋重三郎だ!」と言い市右衛門さんに見せました。

市右衛門さんは、一見柔和に見える仏の顔の内では動揺を隠すのに必死でした。

「はぁ!改・蔦屋重三郎ですか!」

沸々と怒りが込み上げる市右衛門さんは怒りを悟られない様ににこやかにその場をやり過ごしました。

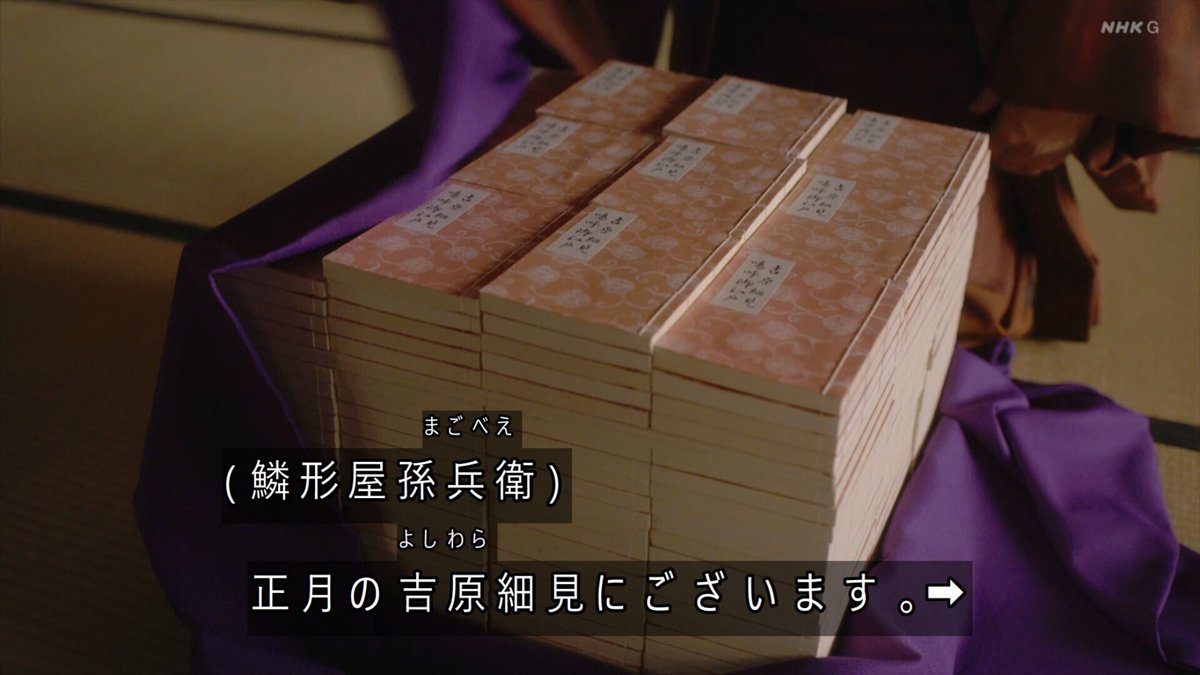

憤怒の形相で市右衛門さんが蔦重さんめがけ花瓶を投げつけ、壁にぶつかり砕けました。

蔦重さんが間一発 避けたところに市右衛門さんの怒声が響き渡り、花を生けていた次郎兵衛さんと唐丸さんも凍りつきます。

市右衛門さんは「てめぇ何だコラ。俺に断りも無く。あ、あ、あ?何だ。コラ細見改重三郎って!」と懐から出した細見を丸めて蔦重さんを小突き、問い詰めます。

その迫力で額に一撃を食らい、思わず尻もちをついた蔦重さんが「茶屋もちゃんとやりますんで!細見の改は続けさせて…」と答えました。

市右衛門さんが再び細見で蔦重さんを叩き、「貸本屋の次は改か。てめぇ、いつから本屋になったんだ?あぁ?」と更に詰めます。

蔦重さんが「客は岡場所や宿場に取られ、お上は取り締まってくれねぇ。てめえで何とかするしかないじゃないですか」と弁解します。

市右衛門さんが「こんなもので客が戻って来ると思ってんのか」と尋ね、蔦重さんが「来ます。平賀源内の序は必ず客を引っ張ってきます」と答えます。

市右衛門さんは「甘えんだよ、こんなもので客が引けるわけねえだろ!」と鼻で笑い、座り込む蔦重さんを蹴り飛ばしました。

唐丸さんが止めようとして着物を掴み損ねて転び、義兄の次郎兵衛さんが「親父やめろー!」とに入りますが、顔面を裏拳で殴られ鼻血を出してしまいました。

手で鼻を抑える次郎兵衛さんの指の隙間から血が垂れます。

その奥で蔦重さんが「痛え!もうやめてくだせえ!」と懇願し、市右衛門さんはなおも柄杓を振上げます。

>『吉原細見』は確実に売れるのです。

>吉原で一定数を買い取ってもらい、配布してくれるので、外さない売れ筋ですね。

「当時、吉原では『吉原細見』を、一定部数前もって買い取っておりました。馴染み客に「今後もご贔屓に」と贈呈するのです。故に発行元からすれば必ず儲かるありがたい商品でございました」と語りが入っています。

細見がどの様なものか説明するならきちんと解説してください。

吉原で遊ぶときのマストアイテムといえば吉原細見でしたが、これは吉原に初めて来た客にもとても重宝がられ、吉原内で活用し土産としても最適だったそうです。

細見は江戸市中でも売られていましたが、吉原内でも細見売りと呼ばれる男が立ち売りしていたのだそうです。

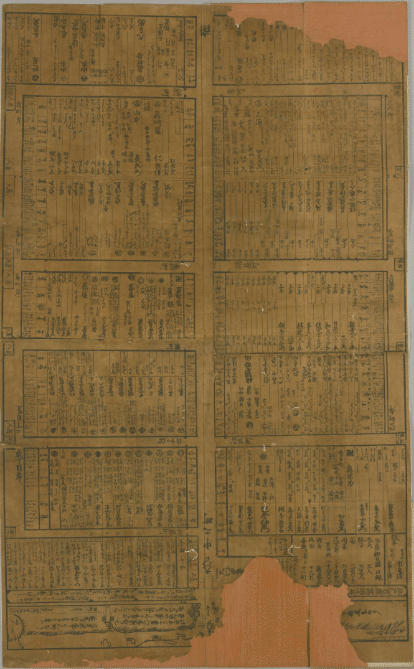

遊女を批評する評判物である『遊女評判記』が上方中心に出版され、その後万治年間(1658-1661年)以降、寛文(1661-1673年)頃から吉原を対象とするものが出版されるようになりました。

最初は縦60~80㎝、横80~90㎝の一枚摺りの絵図で折り畳み式でした。

享保12年(1727年)に『伊勢屋』が縦13㎝、横15㎝程の冊子型の吉原細見を売り出し大人気になり、しばらくこの「横本」形式が主流となりました。

また縦18㎝、横10㎝の「縦本」形式も採用されました。

蔦重さんの吉原細見の登場により完全に形式が横型から縦型へと変わりました。

そして昭和33年(1958年)に売春防止法により吉原が消滅するまで定期的に刊行される隠れたベストセラーでした。

元文四年(1739年)

延享二年(1745年)

元文五年(1740年)

>しかも「序」の執筆者である福内鬼外が、あの平賀源内だと知り、皆驚いております。

吉原随一の教養人・扇屋宇右衛門さんが『序』に寄稿した『福内鬼外(ふくちきがい)』なる人物に気付き、鱗形屋孫兵衛さんが平賀源内先生の手によるもので『序をお願いしてくれたのは蔦重』『吉原に客を呼びたいと必死で、女郎や店も丁寧に改めてくれた』と明かします。

当時、エレキテル(静電気発生装置)を江戸に紹介したり、歯磨き粉・嗽石香の宣伝文句を考案した事で話題を呼んでいた源内先生。

「吉原を盛り上げたい」という蔦重さんの思いに応え、源内先生は男色家の視点から珠玉の序文を寄せてくれました。

源内先生とのタッグという奇抜なアイデアはそれまでの版元は思い付きもしないものだったのかもしれません。

作中、松葉屋半左衛門さんが源内先生が見世に来たと自慢し、カボチャこと大文字屋市兵衛さんは客が増えると興奮していますが、この事が養父・駿河屋市右衛門さんの怒りを買ってしましまいます。

>重三郎が吉原の痛みを知らないだの、一方的に搾取しているだの、そんな批判も目にしますが、大河ドラマで序盤からここまでボコボコに殴られる主人公は稀有でしょう。

>吉原に生まれ、親に捨てられた時点で彼の人生は道が決まっている

『遊女たちを助けたいという気持ちは素晴らしい。実際に今のところ一応助けられているが、蔦重の「吉原のため」は結局、遊女が搾取される吉原の構造の強化に繋がっている』『吉原で身近な人間が使い捨てられる様を見て育ち、自身も心を麻痺させて他人から金を搾取する仕事をしている』『花魁同士の競争心を煽って出資させている』という視聴者の意見も実際にあります。

蔦重さんは細見改として『源内先生の序』を取り付け、『細見嗚呼御江戸』を作ります。

また長谷川平蔵さまから出資させ、女郎からお金を募り入銀本を作りました。

その実、吉原が廃れれば周辺の格安店に遊女と客が流れるだけで二文字屋の様な河岸見世の女郎たちは疫病が蔓延し満足に食えないという現状があり、入銀本を作り客を呼んでも女郎たちの苦界に変わりなく、蔦重さんも無邪気に搾取に加担する側の人間だという二重構造を描いているのだと思います。

蔦重さんは吉原で生まれ数え8歳で両親に捨てられ、引手茶屋を営む市右衛門さんに育てられました。

そこにはたくさんいる養子からの虐めや忘八の自覚があったうえでの市右衛門さんの暴力もありました。

蔦重さんの書舗は吉原大門の近く、義兄・次郎兵衛さんの営む『蔦屋』にありました。

蔦重さんにとって吉原は画期的なアイデアを世に出せる思考力を育てたホームグラウンドであり、そこから出れば行く宛の無い鳥籠でもあったのでしょう。

・田沼政治は、どっさどっさ!と儲けたい?

>まだ諦め切れない蔦屋重三郎に対し、次郎兵衛は「やめとけ」と釘を刺します。

市兵衛さんが暴れた後の蔦屋は部屋が滅茶苦茶。片付けをしながら蔦重さんはヨレヨレになった吉原細見を見ていました。

次郎兵衛さんが「重三、もうそれやめとけ、な」と忠告しましたが、蔦重さんが「客が来たら親父さんも認めてくれませんかねえ」と反論します。次郎兵衛さんが「お前、まだ懲りないの?」と言うと蔦重さんは「でもこのままじゃ吉原が廃れるだけじゃねぇですか」と言い、細見の序を開き愛しそうに『吉原』の文字をなぞりました。

正月、平賀源内先生は手土産を持って 田沼屋敷に新年の挨拶に訪れました。

源内先生が「思いの外いけましょう、この雑煮」と生まれ故郷の讃岐(現在の香川県)の餡ころ餅入りの白味噌仕立ての雑煮を勧めます。

田沼意次公は「うむ。甘味と塩気が思いがけぬ取り合わせだ」と言います。

源内先生は「あ、忘れておりました。こちらお年玉にございます」と『細見嗚呼御江戸』を意次公に献上し、「こちらも思いがけぬ出会いから、序を書く事になりまして」と言います。

同席していた意次公の嫡男・意知公が細見をパラパラとめくり目を通しています。

意次公は盃を傾けながら、「時に源内、秩父の山はどうなっておる?」と尋ね、源内先生が「残念ながら銀は埋まっておらぬかもしれませんな。しかし、鉄は出る。鉄も掘っておいて損はございませんかと」と答えます。

意次公は「伊達家などは鉄の銭で大儲けしたというしな」と言います。

「父上、この者昨年いきなりやって来た吉原者では?」と意知公が意次公に奥付の名前を見せました。

意次公は以前『けいどう』を頼みに来た蔦重さんを思い出し「…ありがた山の寒鴉か!あぁ、それでそなたに序を!ならば吉原も人が来る様になるか!」と言います。

「そりゃもう、どっさどっさにございますよ!」

源内先生は胸を張り太鼓判を押しましたが…

>意次が秩父の鉱山について尋ねると、どうやら銀は無いようです。

>ただ、鉄は出る。

>鉄は掘っても損はないと補足説明しています。

>そこからずっと進歩して、今度は貴金属を求めているわけですね。

田沼意次公が「秩父の山はどうなっておる?」と尋ね、源内先生が「残念ながら銀は埋まっておらぬかもしれませんな。しかし、鉄は出る。鉄も掘っておいて損はございませんかと」と答えます。

『秩父鉱山』は埼玉県秩父市大滝(おおたき)地区にある鉱山です。

慶長年間 (1596~1615) に発見されたと伝えられ、金、銀、鉄、亜鉛、鉛、マンガン、珪砂、石灰石などを産出しました。

(出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典)

源内先生は明和元年(1764年)、友人・中川淳庵先生から「石綿で火に焼けない布は織れないか」と相談を受け、秩父両神山に登り石綿を発見しました。

この石綿を使って織った布は『火浣布』と名付けられました。

明和三年(1766年)、荒川の支流の秩父中津川で金鉱を掘りますが金は出ず、同6年に休山します。

源内先生は長崎遊学の後、安永二年(1772年)鉄山事業に着手しますが、中津川鉄山は吹き方(製錬)技術が未熟で安永三年(1774年)には休山してしまいます。

鉄山事業で莫大な借金を抱えた源内先生は、自分の名を捩り、『貧家銭内』を名乗っていたのでした。

>もっと前の時代、『鎌倉殿の13人』ですと、鉄は武器製造に必須であり、坂東武者と製鉄には大きな関わりがありました。

>そこからずっと進歩して、今度は貴金属を求めているわけですね。

弥生時代前期には青銅製の刀剣類が確認され、弥生時代後期から『環首刀』と呼ばれる大陸で軍刀として使われた直刀が流入し、技術面で影響を与えたと言われています。

3世紀中頃、福岡県の祇園山古墳から鉄製の剣が発見され、鉄製刀剣類の生産が国内で始まったと考えられています。

『古事記』に登場する天叢雲剣(草薙剣)もこの頃と言われています。

古墳時代には鉄剣や大刀が出土し蛇行剣や石上神宮所蔵の七支刀など独特な作りを持つ刀剣がこの頃に多数存在しました。

日本刀の材料として使われる『玉鋼(たまはがね)』は、『たたら製鉄』によって生産される純度の高い鋼です。

初期段階においては鉄鉱石、後に砂鉄からの製鉄が主流になり、土で作った炉に砂鉄を入れて鉄を作る日本独自のたたら製鉄が5世紀から6世紀頃から本格的に行われる様になりました。

東北地方では、蝦夷へ馬と共に『蕨手刀』が伝わり蝦夷の優れた弓術と組み合わされ独特の騎馬戦法が生まれます。

7 〜 8世紀では、四天王寺の『丙子椒林剣(へいししょうりんけん)』や『七星剣(しちせいけん)』などの様に直刀でした。

四天王寺 所蔵

四天王寺 所蔵

古代には直刀だった日本の刀剣は、平安時代直前頃より次第に湾刀への改良が始まり、毛抜形太刀を経て長大化に加え、反りがつくことで振り下ろして切ると切断力が大きい頑丈な『鎬造り』の湾刀となり、鋒両刃(きっさきもろは)造りで反りのある『小烏丸』などが作られます。

平安中期以降には騎馬戦の発展により太刀が作刀 される様になりました。

平安時代後期、前九年の役や後三年の役の頃から武家の勢力が増大し、これに伴い太刀が発達し、通常これ以降の物を日本刀と言います。

鎌倉時代、日本刀への造詣が深く、自ら作刀も手掛けた後鳥羽院は、承元二年(1208年)『御番鍛冶制度』を作り、ここから数々の名刀が生まれました。

『集古十種』より

『月耕随筆 稲荷山小鍛治』

尾形月耕

江戸幕府・8代将軍徳川吉宗公は、平安時代以降に作刀された刀剣を調査し刀の特徴・出来映え・伝来について格付けをし、刀剣押形(とうけんおしがた:刀剣を紙や布に写し取ること)と共に『享保名物帳』に本阿弥家に命じて記録させています。

古刀以降の日本刀は、作刀された時代によって『古刀(ことう=平安時代中期〜文禄)』、『新刀(しんとう=1596年(慶長元年)~1771年(明和8年))』、『新々刀(しんしんとう=1772年(安永元年)~1876年(明治9年)廃刀令まで)』、『現代刀』と大きく4つに分けられます。

>鉄で銭を作って儲ける政策として、仙台藩伊達家の話を意次が持ち出します。

仙台藩や南部藩など東北地方太平洋側の地域では製鉄が盛んに行われました。

享保十一年(1726年)、仙台藩5代藩主・伊達吉村公は幕府の許可を得て石巻に銭座を開設し、寛永通宝を鋳造しました。

鉄銭は主として藩内で流通し、余りは江戸に運ばれ幕府が買い上げました。

こうして鋳銭の下請けをする事により藩財政の一部を支えたといわれています。

仙台市博物館蔵

明和四年(1767年)、東国一円は大飢饉になりました。

仙台藩は関東諸川の普請手伝役を務めますが、普請に要した費用は二十二万両余に達し、仙台藩7代藩主・伊達重村公は赤字補填のため領民に対して献金を募り、これに応じた農民・商人ら300人余を士分に取り立てて知行を与えました。

また明和五年(1768年)には仙台産の鉄を使用して寛永通宝鉄銭を鋳造することを願い出て、7年間の期限付きで許可されました。

しかし、大量に鋳造された仙台産の鉄銭が江戸に流入した事が銭相場の下落を招きました。

山形では仙台産の『鉄銭(悪銭)』を『銅銭(良銭)』を両替して儲けようとした者が後を絶たず、村山郡内では貨幣価値の低下によって物価が高騰するなどしたため、安永元年(1772年)に幕府から鋳銭の打ち切りを命じられました。(仙台藩の懇願により、他領へ鉄銭を流出させないことを条件に、安永五年(1776年)から残り2年分の鋳造を許されている)

仙台市博物館蔵

・『吉原細見』で客が増えるかというと?

>新たな『吉原細見』が売り出され、正月が過ぎた。

>しかし、客足は全然戻っていない。

その頃、蔦重さんは日本橋大伝馬町の鱗形屋に状況報告に来ていました。

鱗形屋孫兵衛さんが「細見そのものはよく売れてんだけどな」と首を捻っています。

『吉原細見嗚呼御江戸』は売れていました。

しかし、吉原の賑わいは一向に戻らず、相変わらず閑古鳥が鳴いていました。

蔦重さんが「こりゃどういうカラクリ なんでしょう」と孫兵衛さんに尋ねます。

孫兵衛さんは「『源内か、ならちょいと読んでみよう』と細見を買うものの、読んだだけで終わっちまうのかもしんねえなあ」と答えました。

駿河屋の親父さまの言う通り細見で客を引こうとしたのが甘かったのかもしれない。

孫兵衛さんは笑いながら「で、次はどうする?駿河屋さんは『改』におかんむりなんだっけ?」と言います。

「そうなんでさ」ため息をつく蔦重さんに、孫兵衛さんは「しかし何でかね。改は茶屋に差し障りがある様な仕事とも思えねえんだが」と言います。

蔦重さんは「まあ、俺ぁ親父さまに拾われなきゃ死んでたかもしれねえ 身の上ですから。そんなヤツが出過ぎた真似をするのが気に食わねえんでしょう…」とまた深いため息をつきました。

>SNSなどでは、重三郎が吉原女郎の苦労を知っているようには思えないという意見を散見します。

>それは彼が陽キャだからそう思えるだけでは?

>幼いころ両親に捨てられ、駿河屋に拾われ、青年に成長した現在では吉原女郎を相手に貸本屋などができるほど信頼関係を構築しているのに、彼女たちの苦労を知らないわけがないでしょう。

『重三郎が吉原女郎の苦労を知っているようには思えないという意見』を具体的に提示してください。

蔦重さんは貸本屋として松葉屋の様な大見世に本を貸し、女郎のコミュニケーションや知識向上に貢献しています。

大通のお大尽が膨大な金を落とす大見世では客が付けば豪華な宴席料理にありつけます。

何見氏のいう『吉原女郎を相手に貸本屋などができるほど信頼関係を構築している』は作中では大見世だけの姿です。

しかし、同時にお歯黒どぶに面した浄念河岸にある二文字屋は年季が迫ったり、朝顔姐さんの様に病に罹った女郎たちが堕ちてくる河岸見世であり、薄い粥を啜り病に倒れても栄養が摂れない状態で、亡くなっても金目の着物を剥かれ寺に投げ込まれました。

また、食い詰めて火災で仮託になればと火付けをする女郎が出る始末です。

輝いた大見世の花魁だけでなく、蔦重さん視点の河岸見世の最下層の女郎の様子も描いているからこそ、皆が食って行ける様に、せめて環境を整えてあげたいと思ったからこその吉原細見の改ではないかと思います。

蔦重さんを演じる横浜流星さんは、『偉業を成し遂げた大きな要因は、情に厚く、責任感があり、失敗しても挑戦を諦めなかったことです。ただ、僕の考える彼の最大の魅力は、自分ではなく、誰かのために動けるところではないかと。吉原や女郎、絵師、あるいは世の中のため。そんなふうに考えて動ける人間は、やっぱり強い。多くの人の協力を得て、何倍もの力を手にすることができるので。僕もそんな蔦重のような人間でありたいと思っています。』と仰っています。

・田安賢丸の養子問題?

>「蔦重が鉄槌を下され……」と稲荷ナビが語ります。

蔦重が鉄槌を下されたこの頃、田安家の賢丸(まさまる)さまを養子に欲しいと白河 松平家から申し出がありました。

過去にも同様の話がありましたが、田安家は断っていました。

その夜、父・意次公から話を聞かされた意知公が「白河松平家が田安の賢丸さまを養子に?」と言い眉根を寄せました。意次公が「諦めきれぬ様でな。何とかならぬかと 再び言ってきた」と意知公に書状を渡します。

書状には奥州白河藩主・松平定邦公の訴えが書かれていました。意知公が「何故白河さまはこれ程までに賢丸さまを」と尋ねます。

控えていた側近・三浦庄司公が「吉宗公に近い お血筋の婿を貰って、とにかく家格を上げたいんでしょうな」と小さく首を振りました。意知公が「しかし、先の折にはそれこそ当の田安家のみならず、白眉毛、上様までもが難色を示され、断りを入れたのではなかったか」と尋ねます。

庄司公が「あの時はまだ田安の先代が生きておられ、先代は将軍の座へ未練が深いお方であった故「白河などへやるか!」とそれはまあけんもほろろで」と答え、「その先代も今や亡くなられた。故に今一度、という事であろう」とその先を意次公が続けます。

意知公が「しかし、この一件蒸し返せば相当に煙たがられるのでは?」と疑問をぶつけます。

意次公は「だが見返りもなかなかに大きくてな。さて…どうしたものか。」と思案顔になり膝を指でトントンと叩きました。

>「蔦重が鉄槌を下され……」と稲荷ナビが語ります。

>この「鉄槌を下す」という言葉も『史記』由来ですから、江戸時代の教養が進歩したとわかる言葉ですね。

『鉄槌を下す』とは『厳しく処罰・処置する。厳しい制裁を与える』という意味です。

(出典 精選版 日本国語大辞典)

『鉄槌』とは柄のついたT字型のものを叩くための工具で、金槌の大きいものの事をいいます。

過ちを犯した人や道徳に反する行為や思想に罰を与えるため、正義の裁きを下すという気持ちが分かる慣用句です。(市右衛門さんの場合は物理的にですが。)

なお、比喩に用いられるようになったのは近代になってからだそうです。

『史記 留侯世家』によると、秦の軍によって張良の故郷の韓が滅亡し、まだ年若く官職に就いていなかった張良は命が助かり秦への復讐を誓いました。

張良は刺客を雇い始皇帝を付け狙いました。

始皇帝の暗殺を企て、力士に重さ120斤(約30kg)もの鉄槌を始皇帝の乗る馬車目掛けて投げつけさせました。

しかし、鉄槌は副車に当たってしまい、暗殺は失敗に終わり、張良は偽名を使って下邳に逃れました。

月岡芳年『月百姿』

>要するに徳川吉宗の血を引く孫を養子とすることで、家の格をあげたいんですな。

>先代は将軍を継ぐことを目指していたためか、断ったものの、二代目となってまた蒸し返されているとか。

>江戸期のこういう大名同士のマウンティングは陰険。

>この時代は戦がないので、かえって、しょーもないことでやりあってしまうんですね。

作中では、田安賢丸さま(後の松平定信公)の白河藩への養子縁組が問題になります。

田沼意次公の側近・三浦庄司公が「吉宗公に近い お血筋の婿を貰って、とにかく家格を上げたいんでしょうな」と語り、さらに「あの時はまだ田安の先代が生きておられ、先代は将軍の座へ未練が深いお方であった」と語り、意次公は「その先代も今や亡くなられた。故に今一度、という事であろう」と言います。

『御三卿』とは、八代将軍・吉宗公が安定的な将軍位継承のために独自に創設した家です。

吉宗公の次男・宗武公を祖とする田安家、四男・宗尹公を祖とする一橋家、九代将軍・家重公の次男・重好公を祖とする清水家の三家です。

『御三卿』は大名として藩を持たず、江戸城内に与えられた屋敷で暮らしていました。

そして将軍家や御三家の後継者がいない時に適当な者が選出され、養子になりました。

御三卿のひとつ、一橋家は外様大名や親藩などにも多くの養子を提供したため、一時は一橋の血筋が各家の当主を独占しました。

賢丸さまの父・田安家の祖である徳川宗武公は、吉宗公の次男でした。

嫡男・家重公が生来虚弱で障がいにより言語が不明瞭だったため、文武に長け聡明な宗武公を次期将軍にという声も多くありました。

しかし当時の家督相続の考え方では血筋が優先され、長幼の序が重んじられました。

そのため吉宗公は家重公に将軍職を継がせました。

将軍後継問題は、家重公が九代将軍に就任し宗武公が田安家を相続した後も引きずり、家重公は宗武公に3年間の登城禁止処分を言い渡し、その後も生涯対面する事はありませんでした。

十代将軍・家治公の治世になり、田安家も宗武公の子・治察公が当主となりました。

田安治察公が病弱で妻子がいない事、将軍・家治公の子息が家基公のみという状況だった事で、田安家としては聡明な賢丸さまに当主を継がせ、ゆくゆくは時期将軍候補になる事を期待していたのではないでしょうか。

そのため宗武公存命中に持ち上がった白河藩の

久松松平家(親藩)との養子縁組を断っていたものの、宗武公が亡くなり再度浮上したのだと思います。

大名同士のマウンティングではなく、将軍家・親藩大名と『御三卿』としての田安家の立場の違いを踏まえた上で将軍後継者問題・養子縁組問題として揉め事になっているのだと思います。

・血筋に閉じ込められる江戸中期?

>さて、舞台は江戸城へ。

江戸城では。

老中・田沼意次公が十代将軍・徳川家治公に田安家と白河藩松平家の養子話を持ち出しました。

家治公は「一度決したはずだ」と難色を示します。

意次公は、先日の豊千代さまの出産祝いで賢丸さまに叱られた話を持ち出しました。

意次公は「あれほど政治において高い志を持つ英名な賢丸さまが、政治を行わずにいる事は哀れではごさいませぬか?」と問います。

類稀なる才能が発揮できる機会が未来永劫訪れるのかと語る意次公に家治公は考え込んでいます。

「上様から直々に兄上に問いかけがあったのですか…」

田安家の一室では、賢丸さまが兄・治察公と差し向かいになって話していました。

側には尼頭巾姿の治察公の生母・宝蓮院さまが控えています。

庶子の賢丸さまから見れば養母に当たります。

治察公が「上様はそなたの才をいたく買っておられてな。他ならぬそなたのために白河へ行き、内の仕置に腕を振るう方が良いのではないかと 」と自慢げに言い、賢丸さまは答えに窮しています。

宝蓮院さまが血相を変え、「甘言にございます!上様はそうやって我ら田安を遠ざけたいのです!」と言います。

治察公が「母上、上様は然様なお方ではございませぬ。心から賢丸の事を」と反論します。

宝蓮院さまは「そなた 、無念のうちに逝かれた父上の事を忘れたのか!」と言い、治察公は返事に窮しました。

八代将軍吉宗公の次男だった父の田安宗武公はついに将軍の座に着く事なくこの世を去りました。

賢丸さまが「兄上。返事は兄上が後継を得てから、とは参りませぬか。将軍家 いざ知らず、私が家を出てしまっては まさかの折に田安を継ぐ者がいなくなってしまう。申し上げにくいですが、兄上はお体もお強くないわけですし」と言います。

治察公は「そこは私も案じてな。まさかの折はそなたを呼び戻して良いとのお言葉を上様から直々に頂いて参った。その上でどうする?賢丸よ」と書状を示しました。

将軍家治公直々の書状を見つめ賢丸さまは息を飲みました。

意次公から老中たちへ賢丸さまの白河松平家行きが告げられました。

老中首座・松平武元公が烈火の如く怒り、「それは承服しかねる!この一件すでに決したはず!何故いきなり斯様な話になる!」と叫びます。

元々将軍家と老中の取り次ぎを担う側用人で老中に昇った今も兼任している意次公は「此度は白河松平家より『私』の方に再度訴えが参りました故、側用人としてまず上様にお取り次ぎ申し、上様より田安家へお話が」と言いました。

武元公は「黙れ!黙れ!黙れ!そなたが甘言を弄し上様を丸め込んだのであろう!」となおも怒りをぶつけます。

意次公は「今のお言葉、上様が私如きに丸め込まれたという事になりますが、その旨お取り次ぎ申し上げてよろしうございますか」と答え、武元公は答えに窮しました。

この勝負、軍配は意次公に上がった様です。

>御三卿とは、将軍の世継ぎがいないときに供給するためだけの家であって、御三家とは異なり領地を統治する機会はありません。

>確かに子作りだけが責務といえる。

>そこを意次は持ち出したといえます。

前述しましたが、『田安家』『一橋家』『清水家』の『御三卿』は徳川将軍家の庶子を養子として迎える大名家が現れるまでの間『部屋住』として控え、徳川将軍家や御三家に後継が生まれなかった際に、後継者を提供する役目を果たしました。

意次公が『あれほど政治において高い志を持つ英名な賢丸さまが、政治を行わずにいる事は哀れ』と進言したのは、英名な人物である賢丸さまがただの後継候補者として部屋住みに甘んじるのは勿体無いとの意味だと思います。

①藩の有無…幕府から与えられた江戸城内の屋敷で生活し、与えられた領地は幕府が経営し御三卿に仕える家臣団も幕臣が務めた。

②当主の有無…『藩』では藩主が不在となった家は改易されるのに対し、御三卿は部屋住の扱いだったため、当主が不在となっても将軍に新たな庶子が生まれた時に空いた家を継がせればよかったため、家(領地や家臣団)の存続が認められていた。急逝などで当主不在になった場合を『明屋』という。

③養子の提供…御三卿は、将軍家の庶子が御三家など他の大名家に養子として入るまでの期間に与えられる一時的な地位という建前だったため、当主やその嫡男であっても、養子先の相続が優先されていた。

>江戸時代の身分制度の残酷さが見えてきました。

>そんな無聊を慰めるための文化も発達する。

御三卿の身分制度の残酷さや無聊を慰めるための文化とは何でしょうか。

具体的に記述してください。

『田安賢丸』こと松平定信公は『花月草紙』、『宇下人言(うげのひとこと)』、『集古十種』等100以上の著書があり、頼山陽をはじめ多くの学者との交流を持っていました。

詩歌もよくし、田安家の御曹司だった16歳の賢丸さま(定信公)は『源氏物語』のについて、夕顔が物の怪に取り憑かれ亡くなる場面で「心あてに 見し夕顔の 花ちりて たづねぞわぶる たそがれの宿」という歌を作ります。

『源氏物語』4帖「夕顔」の「心あてに見し夕顔の花散りて尋ねぞ迷ふたそがれの宿」という歌から『たそがれの少将』『夕顔の少将』と呼ばれました。

また、定信公は生涯で7度も源氏物語全巻を自筆で書き写しています。

浮世絵にも親しみ、元浮世絵師の鍬形蕙斎筆『近世職人絵尽絵詞』(3巻、東京国立博物館蔵)は定信の旧蔵品となっていました。

上巻には大田南畝、中巻には朋誠堂喜三二、下巻には山東京伝が詞を加えています。

>世継ぎの母ともなれば政治に権限がありますし、夫婦経営の商家では女性も経営に参加しました。

宝蓮院さまは関白・近衛家久卿の姫君であり、田安家初代当主・田安宗武公の正室です。

二代・治察公の生母で宗武公の庶子・田安賢丸さまの養母でもありました。

明和八年(1771年)に宗武公が亡くなった後、落飾して宝蓮院(法蓮院)と号していました。

宝蓮院(近衛通子)さまは八代将軍徳川吉宗公の三男だった徳川宗武公に腰入れして来ました。

吉宗公も次期将軍候補として考えていたほどの切れ者であり、宗武公本人も将軍職を望んでいました。

九代将軍は嫡男・家重公が継ぎ、十代将軍は家治公となったため宗武公は江戸幕府将軍に就く事はありませんでした。

江戸幕府将軍の正室となる可能性があった人物だったため、宝蓮院さまは強い発言権を持ちました。

宝蓮院さまは7人の子を産みますが子ども達は早世が続き、息子で田安家二代・治察公も病弱でした。

宝蓮院さまは側室・香詮院さまが産んだ賢丸さまの養母として彼を育てました。

1774年(安永3年)、賢丸さまが白河藩松平家の世継ぎとして決定した事で宗武公以来の次期将軍候補から遠のいた事で宝蓮院さまは立腹したのでしょう。

>吉原のりつのように、女将が最高位権限を持つ場合もあります。

吉原の『忘八』、女郎屋・大黒屋のりつさんは女将ながらも男性経営者と共に吉原の取りまとめに名を連ねています。

松葉屋の女将・いねさんはかつて花魁で半左衛門さんに見初められ女将になった人です。

また河岸見世・二文字屋の女将・きくさんもかつては吉原の女郎です。

年季が明け、妓楼や引手茶屋の主人の妻となったり女郎屋の経営や遣り手を任された人もいたのでしょう。

・河岸の女郎を救いてえ!?

>重三郎は『細見』の改をどうするのか――そう唐丸と話しながら吉原の通りを歩いています。

その頃、蔦重さんは貸本の荷を背負い、唐丸さんと吉原・仲の町を歩いていました。

唐丸さんが「蔦重、細見の改、この後どうすることにしたの?」と尋ねました。

蔦重さんは「親父さまの様子を見つつ、鱗の旦那も一緒に 3人 って話す場を戻って言ってんだけど」と答えます。

二人が歩いていると、女衒の男に連れられて行く女郎の姿がありました。

「嘘だろ…」と蔦重さんが呟きます。

女郎は二文字屋の音羽姐さんでした。

蔦重さんは音羽姐さんに駆け寄ると「おい!おい、姐さん!これ、まさか」と尋ねます。

音羽姐さんは「あぁ、重三、世話になったねぇ」と答えました。

先を歩いていた女衒が振り返って「何やってんだ!」と怒鳴ります。

音羽姐さんはいつもの笑顔で「じゃあね。新潟の古町にいるからさ、おさらばえ。」と言い、吉原を去って行きました。

河岸見世にも居られなくなった女郎は田舎に売られて行くか、夜鷹と呼ばれる最下層の娼婦になり、辻に立つしかなかったのでした。

蔦重さんの足は浄念河岸の二文字屋に向きました。

二文字屋の行灯部屋には五人もの女郎が寝かされていて、まだ若いちどりさんもひどく咳き込んでいました。

他の女郎の体には発疹が出ています。

胸の病か梅毒か…いずれにしろ栄養失調には違いありません。

朝顔姐さんの最期が思い出されます。

蔦重さんが痛ましそうにその様子を見ていると、女将のきくさんがやって来て、「もう見世畳んじまおうと思ってんだ」と疲れ果てた様に言いました。

きくさんは「女郎なんて売られてきて他に生きる術がない。とりわけここに来るのは大見世なんかじゃはじかれちまう女たちさ…この妓たちはわっちが手を離したら終わりだって思ってやってきたよ。けどもうわっちが手を握ってるから命を縮め ちまうって体たらくでさ」と声を詰まらせました。

蔦重さんは「女将さんもうちょいと、ちょいとだけ耐えてもらえませんか。俺が何とかしますんで」と言います。

きくさんが「は?あんたにどうにでもできるわけないだろ」と言い、蔦重さんは「どうにかします!俺もやっぱりこんな吉原良かないと思うんで」と答えました。

その帰り、蔦重さんは九郎助稲荷に立ち寄りました。

「どう思う。もうこれしか中橋だと思うんだけど」

蔦重さんに相談されたお稲荷さんは困ったような表情で「なかなか危ない橋だと私ゃ思いますけどね」と言っている様。

蔦重さんは腹を決めました。

「…おし。じゃあ行ってくらぁ!」

>すると、旅姿をした音羽という女郎と遭遇します。

>なんでも新潟の古町に売られていくのだとか。

河岸見世といえど、吉原の女郎はお上の墨付きを得た公娼でした。

河岸見世にも居られなくなった女郎は田舎に売られて行くか、夜鷹と呼ばれる最下層の娼婦になり、辻に立つしかありませんでした。

夜鷹には貧しい家の女性、遊女上がりの者、生活に困っている老婆、性病を患ってしまった為に公娼や私娼の居る花街に居られなくなった者など様々な人がおり、綿の着物に頭巾を被り、一枚のござを持ち歩き安価で春をひさぎました。

二文字屋の音羽姐さんは女性を遊廓や売春労働に斡旋する仲介業者である『女衒』の男に連れられ、『新潟古町』に売られて行きました。

越後国・新潟古町は、信濃川左岸の扇の様な形をした「新潟島」の中にあります。

新潟みなとは舟運・海運の拠点として十六世紀ごろに生まれ、山や里からの荷は信濃川・阿賀野川水系の河川舟運で、日本海からの荷は全国各地から北前船などの海運として運ばれ、古くから栄えていました。

新潟の花街が始めて文献に登場するのは五代将軍徳川綱吉公の時代。

『諸国色里案内』では新潟は経済力の豊かな港町で芸事に秀でた女性がいると書かれ、花街は新潟名物だった様です。

明治時代、法改正や明治新潟大火の影響も相まって遊廓は移転し、芸事が中心の花柳界(花街)へと変わり、現在は高級料亭が営業を続けているそうです。

>そこには病気になった女郎たちが寝ていました。

>肺結核や梅毒の症状が見て取れる。

お歯黒どぶに沿った最奥、大門から見て右側の端を西(浄念)河岸、左側を羅生門河岸といい、ここには河岸見世と呼ばれる格安な見世が立ち並んでいました。

河岸見世のなかでも、最も格の低い切見世(局見世)は平屋の長屋がずらりと並び、畳二枚の間で切売り約十~十五分百文で客を取ったのだそうです。

女郎は着物や化粧道具の誂え代、妹女郎の衣食代など様々な出費がありました。

ただでさえ揚代が安く主人に稼ぎを上納するため、袖を掴んで無理にでも客にしなければならず、河岸女郎は病や年齢のため借金が嵩み、吉原で食い詰めた女郎が最後に身を落とす場所でした。

朝顔姐さんは元は松葉屋の花魁でしたが、胸の病(結核)で河岸見世に落ち、痛ましい最期を迎えました。

さらに梅毒は吉原で蔓延していた性病で、発疹が出た後独特のバラ疹が出ます。

数週間〜数か月で症状が一旦治まりますが、この時に治癒したと思われまた客を取ってしまう事もあるのだそうです。

病が進むと、鼻が『落ちる』事もあり神経を侵されより重篤な症状を引き起こしました。

様々な理由で人買いや女衒に親・親類・夫が娘や妻を売り渡し、泣く泣く吉原へと売られた女性や幼い子供もいました。

何年もの苦界を耐えて老いても困窮し春をひさぐ事から抜けられない人もいました。

有効な治療法もない時代に梅毒などの性病や結核に罹り最期を迎える人もいました。

「生きては苦界(くがい)死しては浄閑寺」という様に病気や心中などで命を落とし投げ込み寺に葬られる苦しい境遇の場合もあった事は忘れてはならないと思います。

「見世を畳んじまおうか」と悩むきくさんに「どうにかします!良くします。こんな吉原…良かないんで」と言う蔦重さんは、借金を返すために身を売り苦界から出られない女郎たちを思い、せめて環境を整える方法を考えたのではないでしょうか。

・長谷川様を騙すしか、中橋!?

>重三郎は花の井をそっと呼び出し、頼みがあると言います。

数日後、花の井さんからの文を握りしめて日本堤を必死に走っている平蔵さまの姿がありました。

平蔵さまは松葉屋の二階の座席に通されました。

やがて禿のさくらさんとあやめさんを引き連れて 花の井さんが「お待たせいたしんした」と入ってきました。

平蔵さまは文を突き出し、前のめりになって「花の井!一世一代の頼みとは何だ!」と尋ねます。

今度は花の井さんが何やら書いてある紙を見せながら「長谷川さま、実はこの様な話が持ち上がっておりんして」と答えました。

平蔵さまの目に『入銀』の文字が飛び込んできました。

平蔵さまは「女郎の絵姿を集めた入銀本?入銀というのはあれか」と尋ねます。

花の井さんが「金を募って作る本でござりんす。どうも入れた額で並びが決まるようで…わっちの好かない女郎がもう三十両も入れなんして」と言います。

「さ、三十両?」と平蔵さまの声がひっくり返りました。

花の井さんは目を潤ませて「悔しいおす!わっちは何としても本の頭を飾り通す!」と半蔵さまの胸に手を当て反対の手で手を握ります。

さくらさんが「長谷川さま!」あやめさんが「拝みんす!長谷川さま!」と言い、振袖新造とともに手を合わせてきます。

何三十両の端金、ここで見捨てては男が廃ると『花魁に選ばれし男・長谷川平蔵』はふーんと奮い立ちました。

袖で顔を覆った花の井さんの耳に、チャリ〜ンと銭の落ちる音が聞こえたのでした。

>「入銀本」とは金を募って作る本のこと。

>現代で言うならば「クラウドファウンディング」に近いでしょうか

蔦重さんが版元として初めて出版した見立て本『一目千本』は江戸時代の出版形態である『入銀本(にゅうぎんぼん)』という形態でした。

入銀本は現代のクラウドファンディングや予約販売の様なもので、本を印刷する前に様々な人から資金を集め、本の製作費用を確保した状態で制作するというものでした。

『入銀』は、江戸時代において『入金』『予約金』『出版費用の分担』という3つの異なる意味を持っていました。

このシステムは当時の出版業界の資金調達の方法として多くの人々に利用されました。

蔦重さんの本の出版は当時の社会や文化を反映し現代にも通じる部分があります。

花の井さんにほの字の平蔵さまの好意につけ込み「入れた額で並びが決まるようで…わっちの好かない女郎がもう三十両も入れなんして」と口八丁 で丸め込んだ花の井花魁の手腕はあまり真似してはいけない部類に入るかと思いますが…

・入銀本に出資しねえか??

>重三郎の「これしか中橋」計画が明かされます。

「このからくりを考えたのは、もちろん蔦重である。蔦重はまずは入銀本の企画をでっち上げ、花の井に協力を頼んで平蔵から金を巻き上げ、唐丸を使いに立てそっくりそのまま二文字屋に届け させた」と語りが入ります。

積まれた小判を手にきくさんは「ご、五十両?ご、五十!五十!」と腰を抜かさんばかりです。

蔦重さんはさらにでっち上げ企画を女郎たちに話して回りました。

出始めは玉屋の志津山さん。

噂と悪口を吹聴して回るのが趣味の花魁でした。

志津山さんは「ちなみにもう誰か入銀したんかえ?」と尋ねます。

蔦重さんは「まあ、花の井花魁は金を早々に入れて、本の頭を決めましたか」と答えました。

志津山さんが「どうなんしょう。花の井の様な床下手が頭って」と言います。

気位の高い桐びし屋の座敷持花魁・亀菊さんは蔦重さんが話しかけても歩いて通り過ぎていきます。

四つ目屋の無口な座敷持花魁・勝山さんは黙々と食事を続けています。

魔性の女郎と噂の角か那屋の呼出花魁・常盤木さんは「また……腹の上で死ぬ男を増やせって?」と口角を上げます。

扇屋の陽気な呼出花魁・嬉野さんは「あ〜あ、おてんとさん」とコロコロと笑い、角たま屋の美声の呼出花魁・玉川さんは髪を結わせて歌っています。

蔦重さんはあの手この手で花魁たちを丸め込みます。

こうして蔦重さんはかなりの入銀を確保し、その上で親父たちに話を持ちかけました。

>入銀本企画をデッチ上げる。

>花の井を使い、平蔵からまとまった金を巻き上げる。

>これをひとまず河岸に渡し、当面の困窮をどうにかする。

「蔦重はまずは入銀本の企画をでっち上げ、花の井に協力を頼んで平蔵から金を巻き上げ、唐丸を使いに立てそっくりそのまま二文字屋に届け させた」と語りが入ります。

平蔵さまから巻き上げた五十両を包み唐丸さんに二文字屋に届けさせ、蔦重さんはさらにでっち上げ企画を女郎たちに話して回っています。

>桐壺屋・座敷持花魁の亀菊は、重三郎が話しかけてもスタスタと通りを歩いてゆく。

座敷持花魁・亀菊さんの所属妓楼は『桐びし屋』です。

・駿河屋は本作りを許さない?

>その上で親父様たちに話を持っていく重三郎。駿河屋の二階で強面の親父さまたちが優雅に茶会を催しています。

亭主は駿河屋です。

蔦重さんが廊下に正座して、「実は 長谷川さまから 配り物の絵本を作って欲しいと頼まれまして」とガチガチになりながら説明を始めました。

蔦重さんが「ちょうどお役が決まったそうで。『珍しい吉原本でございます』と挨拶代わりにお渡ししたいとの事で」と言いました。

カツーン!

蓋置の上に柄杓を乗せる音が大きく響き、蔦重さんは震え上がりました。

今にも熱湯を掛けられそうで駿河屋市右衛門さんのお点前のいちいちが恐ろしいのです。

市右衛門さんが面白くなさそうに「長谷川さまからそんな話聞いてねえけどな」と言うと蔦重さんが「あ、花魁と内々に話された様で」と気付かぬフリをして話を続けました。

「そこで 他の女郎衆にも試しに話を持っていたところ、皆乗り気で。この様に金も集まっておりまして、どうかこのまま進めさせていただけぬかと」と満を持して入銀の目録を見せました。

真っ先に反応したのはやはりカボチャの大文字屋市兵衛さんでした。

市兵衛さんが「こ、こんなに集まってんのか!じゃあこれ、俺は一文も出さねえでいいってことか?」と尋ね、蔦重さんは「もちろんでございます。親父様方は ビタ一文も払わずです!」と答えました。

どケチの大文字屋にとってこれ以上はない惹句でした。

「出来上がった本をお客様に配れば喜ばれましょうし」と蔦重さんはさらに続けます。

「じゃ、やってもいいんじゃねえか!なあ!」

親父たちは茶碗の代わりに入銀目録を順に回し、 ワイワイと盛り上がっています。

手応えを感じ蔦重さんは密かに拳を握りました。

「実はうちの馴染みからも配り物の本作って欲しいとせっつかれてな」

「お前の細見も評判がいいぞ。序もいいし、見やすくなったと」扇屋宇右衛門さんと松葉屋半左衛門さんから思ってもみなかった嬉しい言葉が出て来ました。

「あんた、本作るの向いてんじゃないかい?」と大黒屋の女将・りつさんも蔦重さんを褒めます。蔦重さんがいい気になっていると、市右衛門さんが「こんなもん、鱗形屋に頼め!」

褒めてくれると思いきや、逆に雷が落ちてきました。

蔦重さんは「…しかし、 長谷川さまから私にと」と戸惑います。

市右衛門さんは「てめぇは本屋なのか?あ?違ぇだろ!てめぇの本分は茶屋だろが!」と激高します。

宇右衛門さんが「何カッカきてんだよ。重三は別に茶屋を怠けているわけじゃねえだろ」と庇いますが、怒り心頭の市右衛門さんは無言で蔦重さんを睨みつけています。

大文字屋市兵衛さんが「怠けてるったらこいつの方だよな」と茶化して指を差したのは、茶会の手伝いに駆り出されていた次郎兵衛さんでした。

「そこだけは言うておくれな小夜嵐」

流行りの洒落で戯ける次郎兵衛さんに、バーンと息子の顔面に裏拳を放ち、間髪入れず蔦重さんの襟首をひっ掴むと廊下を引き摺って行きます。

蔦重さんは引き摺られながら、「親父様!何で! 何でそんなに頑なに!皆さまもいいって言ってくださってるわけですし!吉原にとっても決して悪い事にはなりませんし!」と必死に訴えました。

しかし、市右衛門さんはまるで聞き耳を持たず、階段に向かいます。

「俺の話もちいとは聞いてくだせえよ!」

思い上がって身を翻したのがまずかったのか、虚を突かれた市右衛門さんが体勢を崩し、そのまま階下へゴロンゴロンと転がり落ちました。

一番下まで落ちた市右衛門さんが打ち付けたであろう脚を押さえ、騒ぎを聞きつけた女将のふじさんが飛び出して来ました。

主人が転がり落ちてきたので店の者たちは大騒ぎです。

蔦重さんが階段の上から呆然と見ていると店を揺るがすような市右衛門さんの怒声が響き渡りました。

「…出てけ、出てけーーー!」

>どういうわけか長谷川様発案の、配り本企画になっていますがね。

>長谷川様から聞いてねえと言われると、花魁と内々に話したと返す重三郎です。

>女郎衆も乗り気で金も集まった。

蔦重さんは「実は 長谷川さまから 配り物の絵本を作って欲しいと頼まれまして」と親父さまたちに説明しています。

市右衛門さんが「長谷川さまからそんな話聞いてねえけどな」と言うと蔦重さんは「あ、花魁と内々に話された様で」と気付かぬフリをして話を続け、「そこで 他の女郎衆にも試しに話を持っていたところ、皆乗り気で。この様に金も集まっておりまして、どうかこのまま進めさせていただけぬかと」と入銀の目録を見せます。

>裾から脚をはだけさせつつ、「出てけ、出てけ!」と重三郎を睨む駿河屋。

市右衛門さんは階段から落ちた時に裾が捲れて脚がはだけていますが、転がり落ちる最中に何処かへ太ももをぶつけた様で一階で太ももを抑えて痛みに悶えています。

一階の部屋から騒ぎを聞いて出てきたふじさんに介抱されながら市右衛門さんは蔦重さんに「出ていけ!」と叫びました。

・誰もが手に取りたくなる絵師は誰だ??

>河岸ではおにぎりを配り、女郎が食べています。

行く宛の無い蔦重さんは、唐丸さんを連れて二文字屋に転がり込みました。

きくさんは蔦重さんに感謝しており、「河岸はあんたの味方だからね。手伝える事があったら何でも言っとくれ」と言いました。

あの金でしばらくは 女郎たちに炊き出しをしてやれる。

平蔵さまの五十両により、河岸見世では握り飯が配られ、女郎たちは腹を満たす事が出来ました。

きくさんが去った後、蔦重さんが振り返ってみると唐丸さんが薄汚れた部屋を見回していました。

蔦重さんが「悪いな。巻き添え食らわして」と言うと唐丸さんは「平気さ。おいらこういうとこ 慣れてるし」と答えます。

「…慣れてる?お前思い出したのか?前はこういうところにいたのか?」

蔦重さんが矢継ぎ早に質問を浴びせると、何故か唐丸さんは慌てた様に首を横に振りました。

唐丸さんは「違うよ。こんなの そんなに 珍しいもんでもないからって事」と答え、蔦重さんは「…そっか」と納得し 荷物の中から絵や本を出して並べ始めました。

唐丸さんが「何すんの?虫干し?」と尋ね、蔦重さんは「いや、絵本の選ばなきゃなって」と答えます。

「このまま続けたら、旦那さま、蔦重を決して許さないってならない?」と唐丸さんは心配してくれるが、これしきの事で蔦重の決意は揺るぎません。

蔦重さんは「親父さまの機嫌より河岸が食える様になる方が大事じゃねえか。もっと 吉原に客が来るようにする事の方がさ」と言いました。

唐丸さんが「吉原に客が来る?」ときょとんとしています。

蔦重さんが「あ、言ってなかったか。どうせ作んなら客を呼べる様な本にできねえかと考えてよ」と言います。

唐丸さんが「けど、この本ってお金出したお客さんに配るだけのもんだよね 。それで客呼ぶって?」と尋ね、蔦重さんは「いっそ本屋に並ばない事を逆手に取れねえかなって。つまりさ、その本が欲しい、手に入れてえと思っても本屋じゃ買えない。手に入れる方法はただ一つ 。吉原の馴染みになる事。そうなりゃこの本貰いたさに『吉原行くぞ』ってなんねえかなって」と答え、蔦重さんの発想に唐丸さんは心底驚いています。

蔦重さんは「けどそうなるためには皆が欲しがるような本にしないとダメなんだよ。果たして俺にそんなもん作れるかって話なんだけど…そこはまあやってみるしかねえわな」と語ります。

蔦重さんは絵と本を並べ終わり、早速 一冊を手に取りました。

唐丸さんは「できるよ。蔦重ならできる。おいら そんな気がするよ」と言いました。

唐丸さんの励ましに力づけられ、「…よし、じゃあ一緒に絵師選んでくれ」と絵師探しに取り掛かりました。

>重三郎は追い出されて、河岸で寝起きするしかないようです。

>しかし黙って寝ているわけではなく、絵本の挿絵絵師を選ぶことにします。

『蔦屋』を追い出された蔦重さんは唐丸さんを連れて二文字屋に転がり込みました。

平蔵さまの五十両により、河岸見世では握り飯が配られ炊き出しが出来たため、女将のきくさんは蔦重さんに感謝し「河岸はあんたの味方だからね。手伝える事があったら何でも言っとくれ」と言ってくれました。

行く宛の無い蔦重さんの河岸見世での寝起きもきくさんの厚意によるものです。

・花に見立てて、性分まで表す?

>蔦屋重三郎が、絵師である北尾重政のもとを訪ねます。

入念に絵師を選んだ蔦重さんは、絵師に入銀した女郎たちを描く様依頼しました。

白羽の矢が立ったのは人気浮世絵師の北尾重政先生。

独自の画風で描く美人画や役者絵は広く庶民に愛され、版本の挿絵を得意としていました。

北尾さんが「またどうして私に女郎の絵本を?」と尋ね、蔦重さんが「へえ、北尾重政先生なら女郎の描き分けが出来ると思って。実は乗りてぇって女郎が百二十程になっちまいまして」と答えます。

北尾先生が驚き「ひゃ、百二十?」と聞き返します。

蔦重さんは「ちと入銀が集まりすぎちまいまして。こんな数の女郎を描き分け出来んのはとにかく絵が確かだって評判の北尾先生しかいねえかなって」と言います。

北尾先生が「まあ、見込んでくれたのは嬉しいけどね。またどうして私に女郎の絵本を?」と尋ねます。

蔦重さんは「礼は弾みますんで!何とかお願い出来ませんですかねえ」と頼み込みます。

すると北尾先生が「いや、礼の話じゃなく、ええとこれ墨摺で?それで人を描くとね」と積み上げられた本から墨摺の本を見せました。

北尾先生が「一枚絵ならまだしも本にすると似た様な絵が延々続くだけになるよ。あんまし面白くないんじゃないかな」と助言します。

蔦重さんは「そっか…ああ~じゃあ、何なら良いですかね。どんな本なら欲しいって思ってもらえますかね。俺ぁこの本を見た皆に欲しいって思って貰いてぇんですよ」と言います。

切羽詰まった様な蔦重さんを怪訝そうに見ながら北尾先生が少し考え、「…見立てる、とか?」と提案します。

北尾先生は「例えば動物とか。キャンキャンうるさい女郎は小さい犬とかね」と言い、蔦重さんは「なるほど!見立てる事で女郎の性分も表しちまうわけですね!」と得心しました。

蔦重さんはふと、床の間に飾られている投げ入れ 花に目を留めました。

蔦重さんが「…先生、花に見立てるってなぁどうです?投げ入れ花になってる形で。近頃流行ってるって言いますし!どうですかね?」と提案し、北尾先生が「ツーンとしている女郎は山葵の花とか」と乗ってきます。

蔦重さんが「夜冴えないのは昼顔とか!」と言うと、北尾先生が「無口なのは梔子な!」と言い、蔦重さんが「文ばかり書く杜若!」と言う様に2人の口からどんどん案が出てきます。

話がまとまり、吉原を知り尽くす蔦重さんがどの女郎が何の花を考え、北尾先生が絵を描く事になりました。

こうして蔦重さんの初めての本作りが始まったのでした。

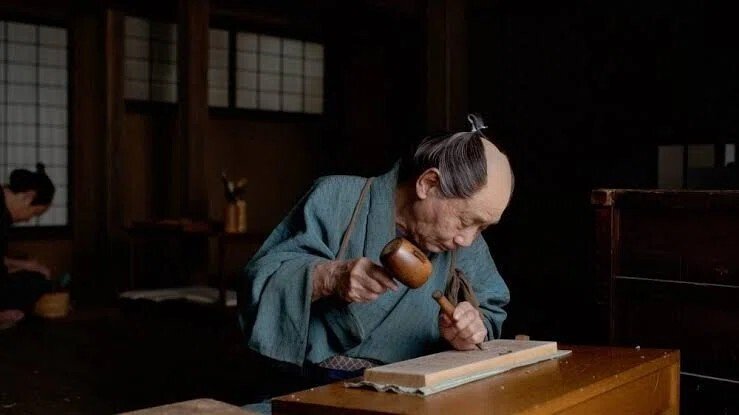

彫り師が北尾先生の下絵を貼り付けた版木を彫っていきます。

「あっ、大文字屋の大山花魁は気高い姐さんなんで、品よくお願えします」

「おう」

「ああ、とべらの白玉花魁は枝が大事なんですよ、枝が」

「そんなに?」

「へえ」

蔦重さんは彫り師と入念に打ち合わせを重ね、削りクズを箒で掃きます。

次に摺り師が版木に墨を染み込ませ、その上に紙を置いて丸いバレンで擦ります。

するとあら不思議。紙に北尾先生の絵が―。

摺り上がった絵を見た蔦重さんは疲れも眠気も吹っ飛んで「おぉお!おぉおお!」と歓喜の声を上げます。

>蔦屋重三郎が、絵師である北尾重政のもとを訪ねます。

『一目千本』の挿絵を描いた絵師・北尾重政は元文四年(1739年)、小伝馬町(現在の東京都中央区)に生まれました。

生家は書店を営み、書物や版画に親しんで育ち、俳諧にも親しんでいました。

浮世絵師になると、役者絵、美人画、武者絵などを幅広く手がけ売れっ子になり、多くの門弟を持つ北尾派の祖となっていました。

緻密で、細部まで拘った描写、鮮やかながらも派手すぎない配色や淡い色合い、近似色、グラデーションなどの活用が特徴です。

文化人の交流の場でもあった吉原出身の蔦重さんとはかねて交流があったと考えられ、この初仕事以来、北尾先生は蔦重さんが刊行する文芸作品や歌集に何度も挿絵を描く事になります。

北尾重政・勝川春章合筆

安永五年(1776年)序刊 国立国会図書館所蔵

安永六年(1777年)序刊

ホノルル美術館所蔵

>重三郎が頭を抱えていると、重政は「“見立て”るのはどうか?」と提案してきます。

>「見立てることで女郎の性分も表しちまうわけか!」

『一目千本』は安永三年(1774年)、蔦重が二十五歳の時に作った入銀本です。

書名の『一目千本』は見渡す限りに桜が広がる名所として大和国・吉野山を形容する言葉として古くから用いられ、「たくさんの花が見られる」という例えです。

作中、入銀した女郎は百二十程となり、挿絵を描くにあたり、北尾重政先生の「本にすると似た様な絵が延々続くだけになるため面白くなくなる」と言う助言で、当時流行っていた挿花(生け花)に見立てる事にしたのでした。

室町時代に成立した『立花』は朝廷や武士の間で広く愛好され厳密な様式美が求められました。

江戸時代になるとより自由で小ぶりな『抛入花』というスタイルが台頭します。

明和七年(1770年)には洒落本作家・蓬莱山人による『抛入狂花園』という見立て絵本が登場しました。

浮世絵師の鈴木春信、歌舞伎役者の市川団十郎ら有名人を花に見立てたのです。

国立国会図書館デジタルコレクション

『資料的に当時の女郎絵と花の絵を並べるとかならまだしも俳優と並べるなんて』という意見もありましたが、『一目千本』に掲載されたのは見立てた花の絵のみで、それぞれの女郎は名前があるだけで、実際にどんな方だったのかは分からないそうです。

割り付けられた花を手掛かりに、それぞれの女郎の姿や性格を想像力を逞しくして具体化するのが吉原を粋な大人の文化サロンとして通う大通な庶民の教養や嗜みを感じさせるものだったのです。

国文学研究資料館所蔵

『花を選ぶ様に女を商品化した』と見る向きもある様です。

花により見立ては古来よりあり、『源氏物語』の作者・紫式部は作中の人物名や和歌、情景描写に様々な草花や樹木を用いました。

花は、登場人物の心理や情景、季節の移ろいを表現する素材として物語の中で巧みに使われ、『桐壺』『藤壺』『葵の上』『夕顔』『朝顔』『末摘花』『紫の上』の様に植物にまつわる名前の登場人物が出て来たり、『紫の上は桜』『玉蔓は山吹』『明石の君は花橘』『匂宮は紅梅』という様に植物に例えられる事があります。(因みに匂宮は男性です)

また『平家物語』で烏帽子に桜の枝、梅の枝を挿して「青海波」を舞った平維盛公は、その美しさから『桜梅少将』と呼ばれました。

平田郷陽作 国立工芸館所蔵

>かくして本の製作が進められてゆきます。

>アダチ版画研究所より本物の職人が出演。

職人による作業の場面は彫り師と摺り師による作業の工程を描いていたのに何故彫り師の場面しか 言及しないのでしょうか。

『一目千本』を制作する場面の撮影は、浮世絵復刻版などを制作している(株)アダチ版画研究所より彫り師と摺り師の職人さんが職人として出演協力しています。

アダチ版画研究所のXでは、「べらぼう」第3回の放送前に同社所属の彫師と摺師が出演することを告知。劇中で版画を用いた制作シーンが流れると「本物の職人が制作シーンを演じています。(実際に『一目千本』の版木を彫り、それを和紙に摺っています。)」と舞台裏が紹介されています。

#大河べらぼう 第3回、『一目千本』の版画制作のシーンで、#彫師 ・新實と #摺師 ・京増が出演いたしました! 本物の職人が制作シーンを演じています。(実際に『一目千本』の版木を彫り、それを和紙に摺っています。)

— アダチ版画研究所 (@ukiyoe_adachi) January 19, 2025

「そんなに?(ニヤリ)」

新實親方、なんとセリフつきーーーーーーー! pic.twitter.com/kRjZg2WwKH

・『一目千本』完成?

>重三郎は河岸の二文字屋で、本作りをしています。

しかし作業はまだ続きました。

唐丸さんと二人では間に合わないため、二文字屋のきくさんと女郎たちに手を貸してもらう事にしました。

炊き出しのおかげで元気になったちどりさんや女郎たちも本作りを手伝ってくれます。

折り台で折ったり、頁を整えたり、糊付けをしたり…

女郎たちも「いつになったらわっちのマブは来んすかねえ」「現れるわけありんせん」「あんただって!」と軽口を叩きながらの作業です。

夜を徹しての作業の末、蔦重はようやく最後の本を綴じ終えました。

「出来たー!」

蔦重さんの手には念願の本。

吉原から世に出る 史上初の本となる『一目千本・華すまひ』がありました。

「すごい!いいのできたね蔦重」

「何だかめっぽう粋じゃないかい?ねえ!」

皆が歓声を上げて寄ってきました。

唐丸さんやきくさんも褒めてくれます。蔦重さんも満更でもなく、「へへ、ねえ」と改めて本を見つめました。

奥付けには『書肆(しょし)・蔦屋重三郎』の文字があります。

書肆とは本屋の事で貸本屋でも改めでもありません。

蔦重さんが胸いっぱいになって動けずにいると、唐丸さんが「どうしたの、蔦重?」と尋ねます。

蔦重さんは「何か俺すげえ楽しかったなぁ…やる事は山の様にあって、寝る間もねえくらいだったけど。大変なのに楽しいだけって。そんな楽しい事世の中にあったんだって…俺の人生にあったんだって…何かもう、夢ん中にいるみてぇだ」と感慨深げです。

目の下には 黒い隈ができていたけど、その瞳はキラキラと輝いていました。

この日、吉原に稀代の本屋・蔦屋重三郎が誕生しました。安永三年(1774年)七月の事でした。

駿河屋市右衛門さんが店先にいます。

蔦重さんは透明から確認し、「よし」と覚悟を決めて近づいて行きました。

「親父さま。あの、これ俺が作った入銀本です。駿河屋に置いてくださいませんか」

蔦重さんはそう言って背を向けている市右衛門さんに上下巻を紙で綺麗に包んだ『一目千本』を差し出しました。

市右衛門さんは「いらねえよ。入銀もしてねえし」と断りますが、蔦重さんが「そんなこと言わねえで。ほら!客の手持ち無沙汰にもよろしいでしょうし」と言いますが、市右衛門さんは知らん顔で店の中へ入っていきました。

すごいやすやすと 許してはもらえない様で、蔦重さんはめげずに「気が向いたら見てくださいね!」と声を掛けて外の縁台の上に本を置き、荷物を背負い直し駿河屋を後にしました。

次に蔦重さんがやってきたのは松葉屋でした。

『一目千本』を十組程置き、「こちらは入銀くださった皆様にお渡しくだせえ。それから こちらは新しく馴染みになった方などに渡してください」とさらに十組置きました。

女将のいねさんが「ん?新しく 馴染みってどういう事だい?」と首を傾げ尋ねました。

蔦重さんは「新しい 客付けに使ってくださいって事です」と言います。

蔦重さんは「よし、唐丸、次行くぞ」とやる気満々で店を出て行きました。

如何にして世間にこの本を広めるか。蔦重さんの頭が目まぐるしく回転します。

「これをウチに?」

「へえ。」

「いいのかい。こんな随分立派な本だよ」

突然やって来た蔦重さんに立派な本を渡されて湯屋の主人は面食らいました。

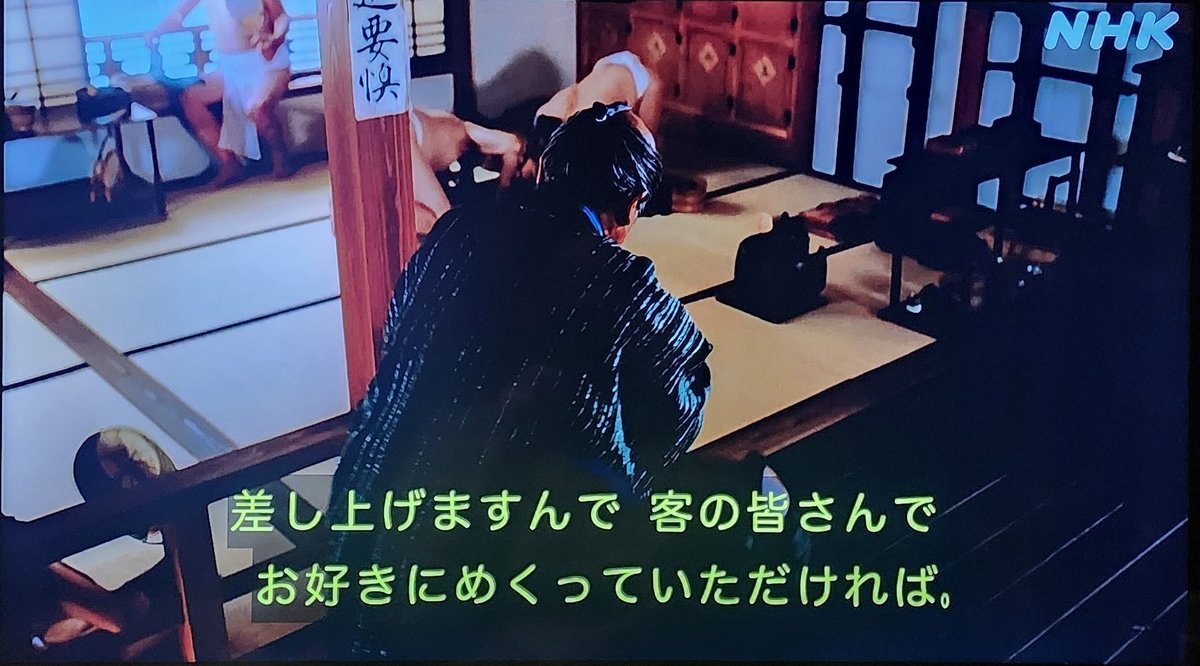

蔦重さんは「へえ。差し上げますんで、客の皆さんでお好きにめくって頂ければ」と言います。

男湯の二階では入浴後の男たちが褌一丁で外を眺めたり、与太話をしたり、囲碁や将棋を楽しんだりしていました。

「…こりゃ、すごい。こりゃ何てぇか、粋だねえ!」と湯屋の主人はただただ感嘆しました。

蔦重さんは「ありがとうございます!で、こりゃ 『見本』なんで」と言います。

湯屋の主人に渡した『一目千本』の表紙には『見本』と書いた紙、裏表紙にも自筆の書き付けが貼ってあります。

その内容を今風に言えば、「吉原の馴染みになったら貰えるよ!欲しい人は吉原に行こう!」てな感じです。

「蔦重は髪結い床、茶店、居酒屋…。男たちがたむろしそうな市中のありとあらゆるところに見本を配り、宣伝して回りました。今で言うところの『サンプルプロモーション』です」と語りが入ります。

この頃の本屋は、企画、プロデュース、営業、時には創作まで担うこともありました。

そんな中で蔦重は次々と新しい発想を繰り出していったのです。

>重三郎は河岸の二文字屋で、本作りをしています。

>女郎たちが語り合う中、黙々と手を動かす重三郎。

何見氏の書き方では二文字屋の女郎がおしゃべりをしているのみで蔦重さんだけが手を動かしている様に感じます。

唐丸さんと二人では製本が間に合わないため、二文字屋のきくさんと女郎たちに手を貸してもらいました。

唐丸さんが折り台で刷り上がった頁を折り、女郎たちが頁を整え揃えて表紙を付け孔を開け糸で綴じ、蔦重さんが表題を糊付けをしています。

『光る君へ』で中宮・彰子さま始め女房たちが『源氏物語』の写本を製本していました。

画像の様な綴じ方を『粘葉装(でっちょうそう)』といい、 紙を縦に二つ折りしたものを重ねて揃え、重なる紙の折り目近くを糊で貼り合わせ表紙を付した装訂法でした。

さて、『べらぼう』作中での製本は『和綴じ(四ツ目綴じ)』の様です。

東京国立博物館 所蔵

>さらには湯屋に行く重三郎。

>湯屋では客が風呂上がりの体を冷やしていて、褌一丁で窓から外を眺める客もいれば、囲碁将棋をしている客もいます。

江戸では、水や燃料が非常に貴重で、火の用心も厳しかった事から、内風呂を持つ家は稀でした。

舞い上がった土埃をかぶったであろう江戸の人たちは仕事が終わると湯屋(ゆうや=銭湯)に出掛けました。

天正十九年(1591年)に江戸に第一号の湯屋が出来た当時は蒸し風呂で、男は湯褌、女は湯巻を着けて入り、蒸気で身体を蒸した後、湯女(ゆな)と呼ばれる女性が竹ベラで垢を落としてくれました。

江戸中期になると湯船に入る様になり、男女ともに何も着けずに裸で入浴する様になったのは、宝永年間(1704〜1710年)でした。

米米CLUBのジェームス小野田さんが湯屋の主人役で出演していました。

>こうして、髪結い床、茶店、居酒屋……男が集まる場所に重三郎は『一目千本』を置いていった。

>いわゆるサンプルプロモーションだと稲荷は説明します。

作中、蔦重さんは吉原の妓楼や引手茶屋だけでなく、大門の外の髪結い床、茶店、居酒屋などを回り見本を配りました。

「今で言うところの『サンプルプロモーション』です」と語りが入ります。

蔦重さんは『一目千本』を売るため、一般販売はせずに妓楼や引手茶屋など(作中では床屋など一般店舗にも)にフリーペーパーの様に「見本」を置いてもらい本の知名度を上げ、受注生産形式にして在庫を抱えるリスクを回避する方法をとったのでした。

・可愛さ余って憎さ百倍なんだろう?

>扇屋が『一目千本』をめくりつつ、「玉川がたんぽぽなのはどうしてか?」と駿河屋に聞いています。

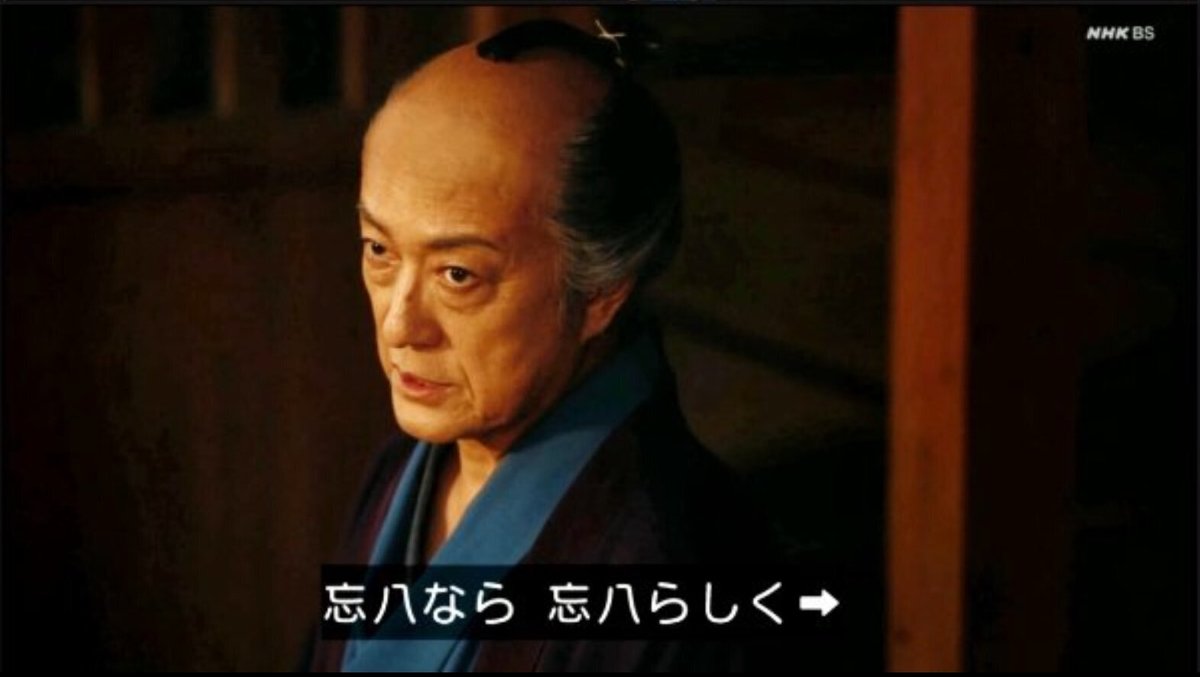

駿河屋市右衛門さんが店の外に出ると、扇屋宇右衛門さんが縁台に置かれた『一目千本』を開いて駿河屋市右衛門さんに「玉川が蒲公英なのはどうしてか?」と尋ねていました。

市右衛門さんが「どうぞいるんなら持ってってくだせぇ」と言います。

宇右衛門さんは「まだ続けんのかよ、こんなくだらねえ喧嘩。片手間に本作るくらい、良いじゃねえか」と返します。

市右衛門さんは「じゃあ息子が今日から八百屋もやりますってったら許しますかい?」と憮然としています。

宇右衛門さんは「重三だけはよそに出さなかったのは駿河屋を継がせる心づもりだからか」と尋ね、市右衛門さんの顔が強張りました。

宇右衛門さんが「まあ、滅多にいねぇもんなぁ、あんなの。目端が利いて知恵が回って度胸もある。何より てめえが何とかしなきゃってあの心根。誰だって手放したくねえよな。どうすんだい。このまま重三が戻らなかったら」と尋ねます。

市右衛門さんは「そもそも親でも子でもねえんだ。吉原から追い出すだけでさね」と頑として 突っぱねます。

宇右衛門さんは「それが『らしくねえ』と思うんだよなぁ。可愛さ余って憎さ百倍なんて、お前さん、まるで人みてぇなこと言ってるよ。忘八のくせに」と言い、市右衛門さんは痛いところを突かれたと黙り込みます。

宇右衛門さんはさらに「うまい話じゃねえか。細見もこれもタダで走り回ってんだろ。そんなやつ 追い出すなんざ、どう弾いたって算盤が合わねえ。忘八なら忘八らしく、一つ 損得ずくで頼むわ。とにかく、店には置いた方がいいと思うぜ、これ。面白ぇから」と本を置いて去っていきました。

市右衛門さんは縁台に腰掛け、周囲に誰もいないのを確認してからおもむろに本を手に取りました。

「一目千本、華すまひ(相撲)?」

市右衛門さんは独り言ちながら頁をめくります。

書名の意味は一目でたくさんの花を見る事が出来るという意味です。

「あ?相撲?花が相撲取んのか」

最初の頁には土俵が描かれていて土俵脇に置かれた大きな木桶に様々な花が挿してあります。

どうやら花が相撲を取るらしいです。

市右衛門さんが興味をそそられ、本を繰ると取り組み形式で投げ入れ花が描いてあり、それぞれに 花の名前と女郎たちの名前が 添えてありました。

「亀菊は『山葵』か。ツンツンしてやがるもんなぁ」と市右衛門さんがクスリと笑いました。

取り組み相手は『葛』の花、女郎は噂好きの志津山さんです。

市右衛門さんは「志津山はクズって」と思わず噴き出しました。

すると隣で笑い声がしました。

いつの間にか女将のふじさんがもう一冊の本を開いていました。

ふじさんが見てごらんよとばかりに市右衛門さんにそれを差し出します。

「…常磐木がトリカブト。喰らうと死ぬってか!」

腹上死した男は数知れず、魔性の女郎。

「違ぇねぇ」と市右衛門さんは大笑いしています。

「まあ、よくこんだけ見立てたもんだよねぇ。誰よりもこの街を見てんだね、あの子は」

駿河屋の扱いは、やはり扇屋より古女房の方が上手の様です。

>扇屋はこのまま重三が戻って来なかったらどうするのかというと、親でも子でもねえ、吉原から追い出すだけだと駿河屋は言います。

>とはいえ、女郎と同じで、吉原者の男はどうやって生きていけばいいんでしょう。

吉原の妓楼に勤め、接客対応する男性の事を若い衆や若い者と呼びました。

見世を取り仕切る番頭、2階を采配する廻し方、妓楼の入り口の台に座って見張りや護衛や呼び込みをする牛太郎(妓夫)、客の履物を預かり下足札をつけて下駄箱にしまう下足番、花魁道中の際に先頭を歩く金棒引き、花魁に傘を差す傘差し、花魁に肩を貸す肩貸しの男衆などの仕事がありました。

因みに『鬼滅の刃』の上弦の陸『妓夫太郎』は人間だった時に腕っ節が強い事もあり、妓夫として遊郭の掛け金回収の取り立ての仕事をしていました。

他には台所で客に出す膳の物や女郎たちのまかないなどを作る料理番、風呂の用意をする風呂番、夜中に2階の行燈1つ1つに油を足しつつ見回りをする寝ずの番など裏方仕事専門の『雇人』や引手茶屋に所属し三味線や笛などで音楽を奏でる芸者や滑稽芸で座敷を盛り上げる幇間がいました。

蔦重さんの本業は五十間道にある茶屋の若い衆ですが、貸本・小売を生業とする本屋を営み、細見改も担う様になりました。

『一目千本』の巻末には絵師の北尾重政先生らとともに制作元として『書肆(しょし) 蔦屋重三郎』と明記されています。『書肆』とは本屋のことです。

駿河屋市右衛門さんは出ていけと言いつつも『貸本屋蔦重を許す』事と『駿河屋を継がせたい』という気持ちとの間で揺らいだのでしょう。

扇屋宇右衛門さんはそんな市右衛門さんの気持ちを察し、「人みてぇなこと言ってるよ。忘八のくせに」と言います。

>「一目千本、華すまひ」

>花が相撲を取るという見立てが、冒頭で示されます。

『一目千本華すまひ』は女郎たちによる蔦重さんの単独刊行の処女出版でした。

『すまひ』とは相撲のことで、女郎たちを『抛入(なげいれ)花』に例え、花比べの相撲に見立て登場させました。

「あの花魁は、始終ツンツンしているから『山葵の花』だ」など、遊女の個性やイメージを花に準えた『一目千本』は北尾重政の細密で美しい画と軽妙洒脱な例えが評判を呼び、吉原を訪れる客足は一気に増えていったそうです。

大阪大学附属図書館所蔵

国書データベース

・吉原は千客万来になった?

>そして半月後――吉原は大賑わいを迎えていました。

「思いつく限りの事はやった。こっからはもう 神頼みしかねえからな」

蔦重さんと唐丸さんは九郎助稲荷に『一目千本』を供えて手を合わせていると、つるべ蕎麦の半次郎さんが「蔦重!」と息せき切って走ってきました。

半次郎さんの話を聞いた蔦重さんと唐丸さんが弾かれたように駆け出しました。

仲の町に出た二人は目の前の光景にあんぐりと口を開けました。

いつぶりだろうか。大通りが大勢の人で溢れ返っていました。

「馴染みんなるってどの店でも良いのかね?」「安い店なら俺たちでも行けっかな。ちょいと聞いてみっか」

初めて来た客なのだろうか、そわそわと緊張している三人組の若い男たち。

「やっぱり向日葵の女郎が気になるよ」

「俺ぁ、梔子の妓が見てえさね」

書き留めた紙片を手に楽しそうに歩く二人連れ。

皆々『一目千本』を見て吉原にやって来た客たちでした。

唐丸さんが「…何かいつもの道じゃないみたいだね」と声を震わせ、蔦重さんが「ああ!」と答えます。

大門の外の五十間道の茶屋も大賑わいです。

「やったね。…やったね!蔦重!」

唐丸さんがぴょんぴょん跳ねながら叫んでいます。

これで吉原は救われる。女郎たちが飢えずに済む。

蔦重さんが涙を拭いました。

「おー!やったぞー!やった畜生め、やったー!」

両拳を天に突き上げた時、後頭部にパーン!と衝撃が走りました。

振り返ると市右衛門さんがいました。

市右衛門さんは蔦重さんに「喚いてんじゃねえよ、べらぼうが。さっさと戻れ。回ってねえだろ義兄さんがよ」

見れば蔦屋の店先では次郎兵衛さんが押し寄せる客からブーブーと文句を言われています。

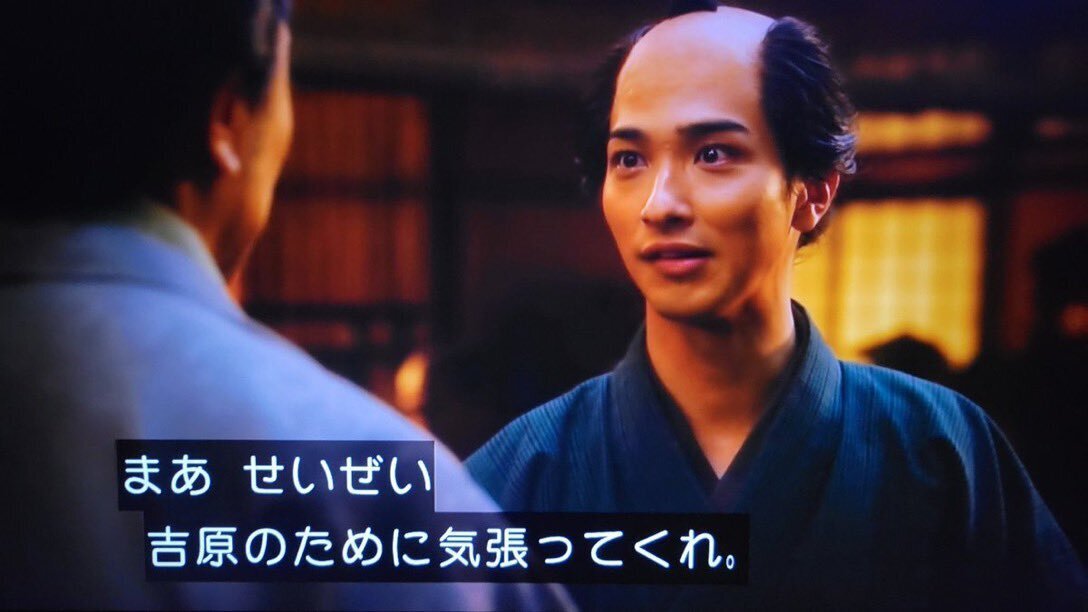

「よ、良いのですか?」と蔦重さんが尋ねると、市右衛門さんが懐から『一目千本』を取り出し、「志津山のクズ、最高だった。まぁせいぜい吉原のために気張ってくれ」とニコリともせず言い、踵を返しました。

『認めてくれた。親父さまが俺を。俺の作った初めての本を』

蔦重は大門を入って行くその背に「へえ、ありがとうございます!」と一礼すると、「よし、戻るぞ唐丸」と張り切って駆け出しました。

>馴染みになればあの本がもらえるのかとワクワクしながら歩いてゆく客たち。

>ひまわりの女郎が気になる。

>くちなしの妓がみてえ。

>そう話し合いながら、歩いていく男たち。

『初めて来た客らしい三人組の若い男たちが「馴染みんなるってどの店でも良いのかね?」「安い店なら俺たちでも行けっかな。ちょいと聞いてみっか」と言い、「やっぱり向日葵の女郎が気になるよ」「俺ぁ、梔子の妓が見てえさね」と書き留めた紙片を手に楽しそうに歩く二人連れ。』ですね。

向日葵は嬉野さん、梔子は勝山さんです。

・蠢く暗い情念と陰謀?

>重三郎が、赤い格子の前で花の井と話しています。

「長谷川さまが?」

「文が来てさ。親の遺した蓄え食い潰したからもう来られないって」

貸本の商いにやってきた蔦重さんは、花の井さんから切ない話を聞きました。

花の井さんに唆されて最初に入銀した長谷川平蔵さまのその後でした。

「…いつか返さなきゃな。五十両」

さすがに蔦重さんも罪悪感を感じています。

花の井さんは「でも本当の事知ったら、案外返すななんて言うかもよ。五十両で吉原の河岸を作った男なんて、粋の極みじゃないかい?」と言います。

蔦重さんは「確かにそりゃ大通だ」と納得しました。

見ると、女郎たちが『一目千本』を開き、ああだこうだと楽しそうに 品評会をしています。

「「…なあ、朝顔姐さん」」

蔦重さんと花の井さん、二人同時に声に出し、同じ事を考えていたと分かって小さく笑いました。

「きっと喜んでくれてるよね」

花の井さんの言葉に蔦重さんが頷ます。

ようやく明るい光が差し始めた吉原。

鱗形屋では孫兵衛さんがいつもの番台に座っています。

けれどその裏側で暗い情念がのそりのそり、 動き出していた事を蔦重さんは気づかずにいました。

田安家の寝所では当主・田安治察公が咳き込んでいます。

糸がプツリと切れた傀儡が力無く床に落ちました。

一橋家当主・一橋治済公が人形を拾い上げ、「糸が切れたか…」と言います。

カッと目を見開き、胸を掻きむしって苦しむ治察公。

安永三年(1774年)秋。

御三卿・田安家当主・治察公が亡くなりました。

>重三郎はいつか50両を返さないといけないというものの、花の井は本当のことを知ればむしろ返さないのではないかと言います。

五十両の出資以来平蔵さまは親の財を食い潰してしまい、「もう来られない」と文を寄越しました。

これには蔦重さんも罪悪感から「…いつか返さなきゃな。五十両」と言います。

長谷川平蔵宣以公は、安永二年(1773年)に火付盗賊改役だった父・宣雄公が亡くなり、長谷川家の家督を継いで通称を平蔵に改め『小普請』に属しました。

小普請は幕府直参の旗本・御家人のうち、家禄3000石以下で無役の者がこれに属します。

小普請時代の宣以は、父の貯金も使い果たし、遊廓へ通いつめ当時流行りの『大通』といわれた粋な服装をしていたと伝えられ『本所の銕』などとも呼ばれていました。

作中では花の井さんが「でも本当の事知ったら、案外返すななんて言うかもよ。五十両で吉原の河岸を作った男なんて、粋の極みじゃないかい?」と言います。

平蔵さまが出資した五十両は河岸見世に炊き出しが出来、女郎たちが腹を満たすことができました。

安永3年(1774年)には400石取りの旗本が初めて職に就く一般的なコースである両番(書院番・小姓組)に入り西丸書院番となりました。

後の事ですが、天明飢饉後に激増した江戸の無宿人(勘当・犯罪で、戸籍から外された人)や浮浪人を一箇所に集め、犯罪者化を防ぐと共に職業教育を施して更生させる『石川島人足寄場(加役方人足寄場)』の設立と維持に尽力しています。

江戸幕府から充てがわれた予算が不足していたため、老中・松平定信の許可を得て『銭相場』を用い、不足した資金を賄ったそうです。

実際の長谷川平蔵公も虐げられたり暮らし向きが良くない人々を放ってはおけないという人情のある人物だったのかもしれません。

>どうやら鱗形屋が、もう重三郎に嫉妬しているようで。

蔦重さんの初めての独自出版物『一目千本』は女郎たちを花に例えた絵本で、挿絵を当時の人気絵師・北尾重政先生に依頼しました。

100人以上の遊女から“出資”を得て製作した入銀本で、北尾重政先生への完成後は報酬や制作費は入銀から出され、完成した本は贈答品として配布されました。

一般販売はせずに妓楼や引手茶屋、大門の外の床屋など一般店舗にフリーペーパーの様に「見本」を置いてもらい、受注生産形式にして在庫を抱えるリスクを回避する方法を取りました。

蔦重さん自身は金を一銭も出していないため無料配布したところで赤字にはならず、半面利益も出ないが吉原での評価も高まりました。

また、吉原の関係者だけでなく町人たちとも太いパイプが出来たのです。

独立して出版業に本格参入しようという蔦重さんに老舗の地本問屋である鱗形屋は気が気では無かったのでしょう。

・MVP:駿河屋市右衛門?

>何度でも繰り返しますが、江戸時代中期には職業選択の自由なんざありません。

>親の家業を継ぐしかない。

>まるで適性がなく、嫌いだろうと継がねばならないし、御三卿のような名門に生まれたら生まれたで、才能を発揮する機会がありません。

「たわけ者」という言葉がありますが、『田分け』を語源とする俗説があります。

新規に開墾する土地が限られ、戦が無くなると論功行賞で領地を増やす事が難しくなります。

相続の際、子供の人数で田畑を分けると、孫の代、ひ孫の代へ受け継がれていくうちに、それぞれの持つ面積がだんだんと狭くなり家は衰退してきます。(あくまで俗説です。)

日本に於いては、江戸時代までの相続は様々で明確に定まった相続法というものはなく、いわゆる「お家騒動」が起こる事もありました。

相続の第一目的は直系家族の維持のため、正室の産んだ長子が基本相続しますが早世する子が多い時代であるため嫡男が長子とは限りませんでした。

九代将軍徳川家重公は生来虚弱の上、障がいにより言語が不明瞭だった(『徳川実紀』「御多病にて、御言葉さはやかならざりし故、近侍の臣といへども聞き取り奉る事難し」)ため、文武に長けた異母弟宗武公(田安徳川家の祖)と比べ将軍継嗣として不適格と見られる事もありました。

しかし『才覚で次男などに家督を渡す事が相続における長幼の順を乱す事になり、この規律を守らないと兄弟や徳川御三家などの親族さらに派閥家臣らによる後継者争いが権力の乱れを産む』と父で八代将軍の吉宗公は考えたのでした。

紀伊徳川家の出身で自らも家督相続の可能性が薄い部屋住みであった事から親族や派閥家臣らによる後継者争いを避けようとしたのではないでしょうか。

吉宗公は、徳川将軍家や徳川御三家に後継ぎが生まれなかった際に、後継者を提供する役目として一橋家・田安家・清水家の『御三卿』を創立します。

>これが隣の清や朝鮮だと、男性ならば「科挙」という一発逆転システムがあります。

>そこにはメリットとデメリットがあるといえる。

>清や朝鮮ではまず立身出世を目指して学ぶものの、日本は好きだから、興味があるから、得意だからと、学び、特技を習得することにつながります。

メリットとデメリットを具体的且つ明確に提示せず、『清や朝鮮は「科挙」で〜』と日本では採用されなかった登用試験制度と比較し江戸時代の相続や職業選択を一方的に批判するだけなのは如何がなものかと思います。

『科挙』は隋に始まり清朝末期に廃止された官吏登用制度で、家柄や身分に関係なく優秀な人材を集める事ができ皇帝の権力を強化する目的がありました。

高級官吏の子供には一定の官位に任官するという蔭位の制のため有利で完全な試験による人材登用制度とは言い切れない面もあり、科挙に合格し進士となるのは至難の業で、長期の「受験勉強」ができるのは富裕者の子弟であったり勉強自体に生涯を費やす場合もありました。

科挙はアジアの周辺諸国にも影響を及ぼし朝鮮やベトナムでも採用されましたが、日本では律令制度や儒教の理念は受容しながらも科挙は導入されませんでした。

吉宗公が次期将軍候補を決定するに於いて『才覚で次男などに家督を渡す事が相続における長幼の順を乱す事になり、この規律を守らないと兄弟や徳川御三家などの親族さらに派閥家臣らによる後継者争いが権力の乱れを産む』と考えた様に、儒教(『礼記』楽記)における五つの徳目である年長者と年少者との間にある秩序という『長幼の序』を重要視した事を全く無視するのは何故でしょうか。

>ここにピタッとハマった江戸期の人物は、いきいきと才能を発揮させることができたわけです。本来部屋住みである次男以下に於いても、金銭的に裕福な商家や大名などは彼らを養う余裕があるため、趣味などに没頭し才能を発揮させる事ができたのではないでしょうか。

また駿河屋の様にすでに長男である次郎兵衛さんに五十間道にある茶屋の『蔦屋』を継がせており、養子である蔦重さんの才を買い引手茶屋を任せようと考える場合もあったのではないかと思います。(所謂暖簾分け)

蔦重さんが貸本屋兼細見改を始め、反対するあまり市右衛門さんは殴る蹴るの折檻をしますが『忘八』の本分故にそのやり方でしか解決する術を持ち得なかったのでしょう。

・総評?

>いや、あのドラマでまひろが手にしていた紙は、越前で領民が寒い中作り上げたもので、それを藤原道長なんかは我が物顔で貢がれ、自在に使っていたものです。

『光る君へ』の第25回の冒頭では、まひろさんが越前国の国司である父・藤原為時公とともに越前和紙の工房を訪れ、国衙に納品する和紙の製作風景が描かれました。

目を輝かせながら紙作りの現場を見守るまひろさんはこの和紙で物語を書く事を夢見たでしょう。

今から1500年前、岡本川の川上から一人の女性が現れ、この地の人々に紙漉きの技術を伝えたと語り継がれています。

人々は、その女性を川上御前と呼び、紙の神様とし祀りました。

そんな越前和紙は、厳しい冬の農閑期に豊富な水と寒さを利用し農家の一角で作られてきました。

和紙生産の歴史は古く、律令時代から多くの国で産出することが制度化されていました。

平安末期の大野郡牛原荘の文書目録には「紙工解状」「留守所文紙工事」と見え、国衙に属する紙工がいたことが示されているそうです。

『大化の改新』後、徴税のため全国の戸籍簿が作られ、「仏教の伝来」による写経も和紙の需要を高めました。

奈良時代には『古事記』『日本書紀』など国史の編集が進められました。

『大宝律令』により、年料別貢雑物として和紙を納める様になり、他地方の和紙とともに、中央政府の重要書類を支えました。

『延喜式』によると、越前・若狭は供に中男作物として紙が課せられ、また年料別貢雑物として製紙材料の紙麻を貢納する事になっていました。

>そういう民の血と汗でできた紙で自己実現をしていた。

>民の苦労そっちのけで政治工作のために文学を描いていた……

>そうまとめると十分どす黒いのではありませんか?

>なぜ権力者には甘い見方をするのでしょうか?>摂関政治の私物化は政治停滞を招き、あまりに弊害が大きいものでした。

何見氏は自分が気に入らないからと言って摂関期の和紙の納税と定期的な貴族への納品を『搾取』と捉え、かな文字とともに紫式部や清少納言ら宮廷女流文学者によって世の中に出された優れた文学作品やそれを支えた和紙の産地、その後の生産量や識字率の向上による各時代の文化の発展を無かった事にしたいのでしょうか。

『光る君へ』時代考証担当・倉本一宏氏によると、『『源氏物語』は全編五四巻で、数え方にもよるが九四万三一三五字である。これを記すためには六一七枚の料紙が必要となる(清書用の料紙の問題であり、下書き用の紙や、書き損じて反故にした紙は、膨大な量にのぼるはずである)』だそうです。

当時紙は非常に貴重で、律令制では製紙は図書寮(ずしょりょう)の所管でした。

越前の納品は諸官の公文書の用途に用いたもので、個人が購入するとなると東西の市では、紙を扱う余裕は無いそうで、道長卿は良質の紙を大量に受領から貢進されそれを所蔵しており、『源氏物語』に使われたのだそうです。

『光る君へ』作中でも紙の納税と並行し余剰を以て国衙に納品する民が描かれていました。

また『枕草子』の執筆動機等について、巻末の跋文には『内大臣・藤原伊周卿が一条帝や中宮定子さまに当時まだ高価だった料紙を献上して来ました。定子さまに「これに何を書けば良いのかしら。帝は『史記』を書写されているけれど」と尋ねられたため、「枕でございましょう」と即答。すると定子さまより、「それならあなたにあげましょう」と言われて大量にあった紙を渡されたことから、『枕草子』を書いた』とあります。

>どうして今年ばかり?

>素直に過去の悪いところを描いたから?

>じゃあ隠蔽が正解ってこと?

史料も碌読まず、時系列を無視し、でたらめばかり吹聴し、自分の気に入らない嫌いな作品というだけでご子孫を侮辱し、キラキラコーティングだのプロパガンダだの「人助け軍師」だの、他人を侮辱して叩く 叩き棒に大河ドラマをしておいて何が『歴史総合』ですか。

『どうして今年ばかり?素直に過去の悪いところを描いたから?じゃあ隠蔽が正解ってこと?』

私を気に入っている作品を叩く奴らが悪いという 被害者意識でしょうか。

『どうして今年ばかり』と言うなら視聴者にも分かる様に資料や過去作品の解説をなぜしないのでしょうか。

何から何まで過去の何見氏が過去大河ドラマ作品についてしてきた事が返って来ているだけです。

>で、こんな結論にたどり着きました。

>とうの昔に受験を終えた大人こそ、「歴史総合」目線で歴史を見ていかねえといけないのだな、と。

歴史総合は『日本の高等学校の学校教育における教科「地理歴史」の科目の一つ。主に近現代の日本史及び世界史の両方を取り扱う。』との事ですが、近現代より以前の歴史は何見氏の中で丸と無かった事になっていますか。

>先人の積み重ねで身分制度から打破され、職業選択の自由もある現代人が、それすらなかった重三郎を「ひとでなしの女衒」と叩くのはなんなのでしょう。

『青天を衝け』で三味線の師匠だった平岡円四郎さまの妻・やすさんが渋沢さんに後妻として兼子さんを紹介しただけで『女衒』、『光る君へ』で最愛の后を亡くした失意の花山帝に後継を残すために新たな后を入内させようと持ちかける藤原義懐卿を『女衒』『ブリーダー』と罵ったのは誰でしたか。

『蔦重を叩く奴らは相手見て喧嘩売ってる権力者に甘い奴ら!権力のある面倒な気に入らないのを叩く正義のアタクシかっけー!』ですか。

・平賀源内の「序」はルッキズムなのか??

>先週、SNSでは平賀源内の「序」はルッキズムだという話題が燃え盛っていました。

>発言者は、ご自身で何をしたのか理解しているのかどうか。

>「ルッキズム」というのは、本来、容姿と関係ない責務の上で、過剰に容姿で判断されることを指すのではないでしょうか。

『発言者は、ご自身で何をしたのか理解しているのかどうか。』と上から目線で煽っていますが、自身が平賀源内先生の寄稿した『細見嗚呼御江戸 序』についてきちんと史料を読んだ上で、反論しているでしょうか。

作中意訳文として読み上げられた『序』は原文に沿ったものであり、江戸時代の価値観且つ当時でも有名な男色家であった源内先生の生の意見です。

遠慮ない辛口評価を含み、見る人によってはルッキズムに見える源内先生の吉原細見序文ですが、「吉原を盛り上げたい」という蔦重さんの思いに応えたものでした。

『女衒(人買い業者)、女を見るに方法あり』とあり、吉原の女郎の上層は選ばれた女性で下層へ行く程厳しい容姿格差に晒され、さらには病に倒れて哀しい最期を迎える女郎も多いのが現実です。

「知恵のある者は不器量で、美しい者は馬鹿が多い。静かな者は張りがなく、賑やかな者はお転婆だ」と完全無欠の天女の様な女性は居無いと言う様に源内先生は否定します。

源内先生は厳しい評価ながら、吉原に生きる様々な女性たちへ暖かな眼差しを向け『これがみな誰かのいい人』と遊郭が厳しい搾取の場所であると同時に疑似恋愛の場所であるという心からの賛美が見られます。

細見嗚呼御江戸序

女衒女を見るに法あり 一に目 二に鼻すじ 三に口 四にはへきは(生え際)

膚(はだへ)は凝(こゞれ)る脂のことし

歯は瓠(ひさごの)犀(さい)のことし

家々の風(ふう)好々(すき/\゛)の顔

尻の見やう 親指の口伝 刀豆(なたまめ)

臭橘(からたち)の秘術ありて

これを撰らむこと等閑(なをざり)ならねと

牙あるものは角なく 柳の装(みごろ)なるは華なく

智あるは醜く 美しきに馬花(ばか)あり 静なるははり(張り)なく

賑(にぎやか)なればきやん(粋)なり

顔と心と風俗と三拍子揃ふもの中座となり

立者と呼る人の中に人なく

女郎の中に女郎まれなり

貴(たつとき)かな 得がたきかな 或(あるひ)は骨太 毛むくじやれ 猪首(いくび) 獅子鼻(しゝはな) 棚尻(たなっしり)

虫喰栗(むしくひくり)のつゝ

くるみも 引け四つの前後に至れは餘つて捨(すた)るは一人もなく ひろいところか アゝ お江戸なり

午のはつはる

福内鬼外(平賀源内)戯作

(国文学研究資料館所蔵)

国立公文図書館データベース

(国文学研究資料館所蔵)

国立公文図書館データベース

>幕末や明治初期のイギリス人が「日本はこんなに野蛮な国です」と語っていたことを思い出しました。

>西洋こそ文明の証、東洋人はこんなに野蛮!

そう英語の概念で貶し、文明に酔いしれる――

>そんなことはハリー・パークスやイザベラ・バードで間に合っているんですよ。

>今なら『SHOGUN』も連想させる世界観ですね。

江戸時代中期から後期を舞台にした大河ドラマを論評しているのに、何故幕末明治以降や19世紀のイギリスの話に論理飛躍するのでしょうか。

戦国時代を描いた『SHOGUN』も全く関係ありません。

容姿や風俗を語るのに批判やルッキズムや差別が入るのは少なからずどの時代もあると思いますが。

嫌いな作品や嫌いなものを論って何でも喚き散らせば良いわけではありません。

※何かを見た氏は貼っておりませんでしたが、今年もNHKにお礼のメールサイトのリンクを貼っておきます。

ファンの皆様で応援の言葉や温かい感想を送ってみてはいかがでしょうか?