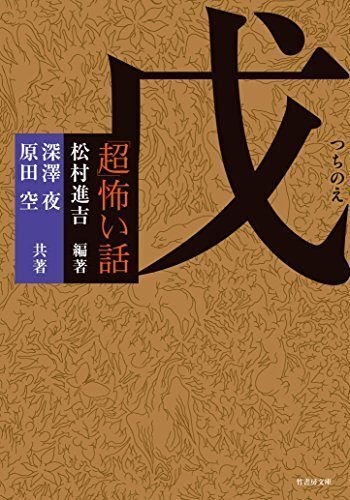

伝説の実話怪談…「甲」より10年極みの最終巻!『「超」怖い話 癸』著者コメント&丸ごと1話試し読み

怪は非情にして慈悲深く、時に我々の横を掠め、時に真中を貫いていく。

人から怖ろしいこと奇異なことをひたすらに聞き、書き綴った実話怪談。

あなたが覗き見る「異界」は確かに誰かの「現実」である。

あらすじ・内容

●房総の“名所”で撮った4人組の写真。全員記憶にない飛行機のポーズをとっていて…「断崖」

●上棟式で餅を撒く当主の背後に現れた黒い影。ソレが撒く謎の紙縒りは…「建前」

●亡き祖母の家。片付けたはずの折り紙細工がどこからともなく現れ、増えていく…「懐かしい家」

●山奥にあると噂の不法投棄のゴミ山を見に行った女子大生二人。そこで見たのは…「ゴミの霊」

●田舎の廃屋のリノベを始めたところ原因不明の体調不良に。そこに奇妙な隣人が現れて…「重要事項説明」

●ヘッドホンを外してはいけないルールの仕事部屋。曰くつきのデータ入力作業とは…「闇バイト」

●落研で怪談噺をやり始めてからおかしくなった兄。家の中に漂う異臭はどこから…「怪談噺」

●山で怪我をしたタヌキを助けた夫婦に訪れた奇跡…「たぬきのはなし」

ほか生粋の恐怖から恐怖だけではない何かまで、怪に関わった人間そのものを綴る全23話収録!

怪異の体験者の声を聞く。それが起こった現場を検証する。

当事者の心に寄り添い、しかしあくまで冷静に怪異を見つめ、あったることを記す。

2014年の「甲」より10年毎年1冊、とれたての怪異をお届けしてきた十干シリーズも本書で完結となる。

シリーズとはいえ1冊ごとに独立した実話怪談集であるから、どこから読んでも構わない。

本書を偶然手にとった方はぜひ遡って読んでいただけたら幸いである。

著者コメント

ここ数年、色んなところで公言し続けているのでご存知の方もあるかも知れないが、私はもう、お化けの話を書くのが厭になってしまった。

振り返ってみると私のデビュー直後辺りから、世に出る怪談本の数がグッと増えたように思う。第何次かのブームが来ていたと言ってもよいだろう。その勢いはそのままウェブにも流れ込み、元々あった各種怪談コンテンツ(それまではどちらかと言うと、アンダーグラウンドな界隈であった)をグレードアップさせる格好で、最早押しも押されもせぬひとつの領域を形成するに至っている。

実話怪談本は毎月何冊も刊行され続け、YouTubeには毎日のように恐怖動画や怪談語りがアップされる現在、それら全てをリアルタイムで喰らい尽くすのは余程の怪談ジャンキーでなければ困難だし、また総数が増えたということは、それらの中にひときわ不気味な光を放つ「玉」が生じ始めるのも、必然の流れであろう。

私はそもそも恐怖に対する耐性が低い。

こんなに沢山の怖い話が、いつでもアクセスできる場所にあるということ自体が既に怖い。しかし何ヶ月かに一回、そんな私がまさに「怖いもの見たさ」ないし「気の迷い」で心霊関係の動画などを開いてしまったりするともう大変で、その日の夜はマジで寝付けなくなって今この寝室のドアが音もなく開いて怖い女でも入ってきたらどうしようと思い、とりあえず眠たそうな猫をそばに引っ張って来ることで心霊探知機とし、瞼が重くなるまでスマホで延々とソリティアをめくり続けて、結局翌朝は現場に遅刻する羽目になる。

本当に怖い作品に触れてしまうと、「もう怪談なんて懲り懲りだ。お化けのことなど考えたくもない」と、強く思う。そして何を隠そう自分自身が採話し、作品を執筆する際にも、同じ心境を抱くのである。つまり毎年毎年夏が近づいてくると、どんなに嫌でも、どんなに気分が乗らなくても、その怯えと対峙しなければならない。

別に怪談が嫌いになったのではない。文章でも語りでも映像でも、このジャンル自体からは未だに広大無辺な奥行きと、離れがたい魅力を感じている。だからこそ、ちょくちょく何かの気の迷いでその時話題の怪談本を読んだり、映像作品を観たりしてしまう訳なのだけれども、それらはあくまでも己のタイミングで、己の選んだ作品を愉しむ行動であり、実話怪談の執筆というのはそういった娯楽的な恐怖の擬似体験とは根本的に異なっている。

散歩中に突如飛来する凶鳥の如く、心霊体験談はある日突然私の元へやって来る。それは内容を選べない。いくら「ネコチャンが出てきて、人が死ななくて、胸がぽわぽわする感じの話をください」と天に祈ってみたところで、そんなものはめったに来ない。数年に一回あるかないかだ。大抵は、怪奇千万不可解万丈、こんなことが自分の身に起これば到底正気でおられんだろうと不安になること甚だしい、お化けの話である。

私はそれを、自分の頭の中に「再現フィルム」よろしく組み立て直してから、その様子を時系列に沿って描写するつもりで、執筆に入らなければならない。それが私の、怪談の書き方だからだ。

このヤバさがおわかり頂けるだろうか。即ち、私は寄せられた体験談をまるで映像作品のように再構築し、没入し、自分自身でその体験をトレースしながら、文章として書き留めてゆく作業を行なってきたのだ。

毎年毎年、十何年間も。生活のために。

私はもう、疲れてしまった。

この供給過多の時代、別に私が死にものぐるいで書き続けなくとも、私より上手な怪談書きはいくらでもいる。上述のとおり怖がりを言い訳にした不勉強であるから、新しい書き手達のことはあまり知らないのだが、きっと私より上手く怪異と/恐怖と付き合える怪談屋のタマゴも沢山いるだろう。

今年、私が主筆として頑張らせてもらってきた「十干シリーズ」は最終巻を迎えた。これはもう、丁度良いタイミングなのではないか。

ここで今、「二度と怪談は書かない」などと言うつもりはない。「この話を書いて欲しい」と体験談が寄せられたなら、私で良いのなら書くし、来年も再来年も書き続けろと言われたら書くし、なんかちょっと企画があるから書いてもらえませんかと言われたらそれもまあ書くだろう。

要はこれからも怪談は書くのであるが、一旦、私という物書きはここらで最前線から退かせていただいて、後進の育成にあたるといったような建前のポジションに就き、そんで段々と表舞台からフェードアウトしてゆくという運びが今後の私のいっちゃん自然な流れとちゃうかなぁと思っているんですけれども、そうじゃないとホントに気力と体力が尽きてしまってからでは遅い訳ですからね、こういうのは。ゼロになる前にやめとかないと。だってそうでしょ、ゼロってのはもう、ダメになったってことですから。

とりあえず、癸、そんなような思いもあってすごく頑張りましたので何卒よろしくお願いします。ほな、また……。

あとがきを書くときには、共著者としてちょっと一歩下がっておく気持ちは常にあって、例えば他の著者と内容が丸かぶりするようなことがあってはならない……と、別にそういうことを言われたわけじゃ全然ないんですけど、こう文字列にして示すと「あるある」と世の共著者様の同意を得られるんじゃないかと密かに思っております。どうですか、世の共著者の皆様。となると、あとがきにあぶれてしまったことは存外溜まるもんでございまして……

とまぁ、ここまでで軽く205文字。話の枕の枕でもうツイッターには書ききれない。本稿も「特に文字数制限はなかったですよね?」とO女史に確認をとっております。

本稿は言わばあとがきにこぼれた亡霊です。役に立つことやいいことは何も書いていないので、長ぇな、と思われた方は遠慮なくバーッと飛ばして、その勢いで書店で予約なりしていただいたほうがありがたく思うのですが、その前に結論として、

・「超」怖い話・癸が出るぞ

・発売日は 2023/7/31

・書店にはちょっと早く並ぶかも

・買ってください。お願いします

・十年かけて辿り着いた恐怖の深奥だぞ

・これまでの全てを凌駕するぞ

・暦と違い、来年は甲に戻ることはないぞ

ということだけは先に言わせてください。さぁ、これで言うべきことは言った!

上の箇条書きは書誌情報に早々と登録された(そしてたぶんこのページの上のほうにも書いてあるであろう)煽り文言〝十年かけて辿りついた恐怖の深奥、これまでの全てを凌駕する怒涛の最終巻〟からできていますが、僕はこれを見て心底慄いたものです。

――僕どっかに辿り着いたっけ? と。

どうですか、皆さん、〝十年かけて辿り着いた~〟、〝これまでの全てを凌駕する〟、ですよ。

僕が未熟な小物であることを差し引いても、たぶんどんな大御所でもこう言われたら内心ちょっとは穏やかじゃないだろうなと思うんです。それだけパンチ力のある素晴らしい煽りなんですけど、〝その術はオレに効く〟面もあり。

大人になると自分で書誌情報を検索して具に読んだりしなくなるということはあるだろうけれど。

思えばその年その年をやっていくので精一杯。トラブルは頻発。二人の著者の間で右往左往……しかも七年やったうち三年くらいはコロナ禍にかかっていて満足に動けてもいないわけで、何もかも上手くはいかないものだなと思います。

本書の執筆に先立って、四国を訪れました。

書く上でできれば(取材のためや、答え合わせになってしまうこともあるけど)現場を見ておきたいことはあって、そのためにふらふらすることはあるのですが、今回は別の目的がありました。

主に編著者様である松村進吉先生の地元を訊ねて、怪談と関係ない話を沢山したかったからです。ここでは敬愛を込めて松ちゃんと呼ばせていただきます。

丸一日もてなしていただいて、本当にありがたかった。

本書あとがきにおいてはその顛末が、松ちゃんの手によって文筆家らしく数行にまとめられているので何を付け足しても蛇足にしかならないのですが、恥を承知でその中身を書き留めておきたいと思います。

当方、グルメ情報とかは何にも仕入れずに現地へ飛んだので

「徳島って何がおいしいんですか?」

「徳島ラーメンだね」

「徳島……ラーメン……」

となり。

無論、ラーメンは素晴らしい。昔『グローブ・トレッカー』という番組でイアン・ライトがラーメンを食べて「おいしくって10ドルもかかりません。しかもチップも不要」とコメントしました。

でも旅先でラーメンとかカレー食べるのってかなり思い切りか、悟りがいるじゃないですか。貴重な一食に珍しいものが食べたいとは、激浅サンデイ・ツーリストとしてはどうしても思っちゃう。

……そりゃあ、山梨に行ったらほうとう食べるよね。「ほうとうってただのうどんでしょ」とは言われるし、同じうどんなら吉田うどんのほうが好きでも、ほうとう食べるよねって話はあります。

ほうとうは、お店が大きな古民家を模していたり、駐車場もラグビー場のようにデカくて、映画のような広い座敷に並んで食べるとか、観光客向けの〝体験〟をパッケージにして提供しているところがある。

そこいくと松ちゃんに連れられて行った先は、大きな橋へと続く幹線道路沿いの、

「トヨタ……日産……車屋しかなくない???」

車屋しかない場所にある、全く気取らない店構えのラーメン屋。本郷三丁目になんぼでもありそうでないネーミングといい、何も主張がない店構えといい、『こりゃいよいよ地元民が来るとこだぞ』と覚悟を決めました。

そしたらこれが本当においしい。

なんでしょうね、当たり前な分類では〝醤油豚骨〟みたいな、身も蓋もない位置づけになっちゃうんでしょうが、すき焼きみたいな甘しょっぱい濃いタレが生卵のコク(?)を完全に高めきっていて、これの包容力が半端じゃない。

正直僕は、これ食べるまでなぜすき焼きに生卵入れるのか、まるで理解してなかったです。

徳島ラーメンには、ラーメンどころかこれを中心に米でもパンでも何でも食わすぞ、という大地のような力がある。

普段おいしいと思ってる東京のラーメンが、実は全然違ったんじゃないかと思うくらい徳島ラーメンはおいしい。

実際、発想が違う。東京のおいしいラーメンは「これを喰え」と尖って、研ぎ澄まされて限りなく透明に近いスープを作ったりするんだけれど、徳島ラーメンはラーメン以外のセットメニューをズラーッと並べて「これ全部と合いますよ」とやってくる。

唖然としている僕に、松ちゃんは

「これよりまだ上があるから」

「マジすか」

いやはや驚きました。

徳島は鳴門海峡から来る魚介も本当においしいらしいのですが残念ながら今回の滞在では食べる機会がなく。

オーダーによってはこの辺で『ああ、ラーメン観の違いが怪談観の違いになっているのかもなぁ』とわかったようなわからんような風に落とせるのですが、特にそういうオーダーではないので続きます。

観光客向けにするとしたら、空港あたりで「一口すき焼きです~」みたいなB級グルメ感を出しておいて、「はい、シメのラーメン」と当たり前のようにラーメンを流し込んでやるといいんじゃないかと。

去年話題を攫った『丹吉』の舞台のひとつ、弁天山も案内してくださって、僕の家族にお守りまで買っていただきました。

この山は日本一低いと言われます。同様に低い山というと僕は浦安富士などを思い浮かべるわけですが、ああした丘ではなく、弁天山はコンパクトながら豊かな草木が雄々しく茂るまさに山。荘厳です。

これを伝えるべくドローンで空撮しました。PV風に編集してお渡ししたので、(あくまで出演者のご意向により)どこかで公開されるかも知れません。

それから大神子海岸にも連れてっていただきました。ここは僕が希望した場所で、本当はこの海岸にある宿を予約したかったのですが電話したら「ウチは合宿とか団体さんだけなんですよ」と言われてしまいまして(ホームページの写真からして何となくそうかなと思ってたんですが)。

この顛末を松ちゃんに話したところ「年一、仕事でその宿の前まで行くよ」と言われたので、じゃあ見るだけ見てみたい、と。

この海岸のエピソードを色々と聞いて、ああ、来てよかったな~というところで麓近くの金長狸の神社まで。

やはり狸の本拠地なだけあって、狸縁の地がそこかしこにあるわけですね。

本書、「超」怖い話・癸はシリーズではあっても独立した一冊ですので、これまでの情報なくお読みになっていただけますが、こうした文脈をほんの少し頭の片隅に置いておくと一層楽しめるかな、とも思います。

狸だけでなく米津玄師氏の里でもあり、『このへんでハチ時代の名曲が生まれたんだなぁ』と感慨深いものがありました。

その後は(実は第一部と第二部に分かれるけども)松先生のお宅にて、本に囲まれながら猫の半蔵にご挨拶を果たしました。

猫と本。

本棚の背表紙だけを眺めるだけで、ああだこうだと一日くらいは余裕で過ごせるわけです。色々な話をしました。シン仮面ライダーとか、ブラックサンとか。映画とかゲームとかフィギュアとか。預かっていただいた原稿の相談にも応じてくださって。

更には猫までいるんですよ。

半蔵君は本当に人懐っこい。人間が本当に好きな猫っていうのは、初手からもう違ってる。その上半蔵君は見ず知らずの人間にも全く臆さないし、挨拶の仕方も打ち解け方も解ってる。

コミュ力。

コミュ力の化身だ。

僕は本当に、この子たちに謝りたいことがあった。松ちゃんの計らいと半蔵君のコミュ力のお陰で、旅の目的を十分に達することができました。

徳島市に別れを告げ、翌日は吉野川を遡り大歩危へ。

小学生のとき地図帳で、大歩危・小歩危という地名を見つけてここに行きたいと思った土地です。

妖怪古道もあり、ここは是非行かなきゃというところです。ここは舗装路で山を登るルートと、コケとシダ植物に覆われた山肌沿いのマニア向けルート分岐があって僕は後者を選択しました。

道沿いに居並ぶ妖怪モチーフのオブジェや解説が見どころの一つですが、個人的には川赤子の滝が最高でした。文明からほんの少し脇道に逸れた先に、これほど幻想的な風景が残っているんだ、と。妖怪を育む濃密な山の空気が感じられるというか。空気どころか、狸穴や猪の巣穴とかが当たり前にあって、そこらじゅうからフガフガ唸り声が聞こえるんですが。

宿は妖怪古道入り口近くにあるところを何の前知識もなく選んだのですが、ここは本当に温泉も料理も最高でした。

空港の固い椅子でもずっと原稿を書き続けてやばかった腰が、かなりマシになりました。実はこれ以来、腰の痛みを殆ど意識しておりません。

料理はどれも最高で、赤出汁の味は僕の中の赤出汁の概念(=なんかやたらしょっぱい味噌汁)を完全に塗り替えてくれました。中でも特筆したいのは鮎の開き。塩焼きや甘露煮、カルパッチョなどは食べたことがあるけれど、開きは初めてで「あれを開いて干しちゃうんだ?」と軽くカルチャーショックがありつつ、すごくおいしかったのでお土産に買いました。あとお米がね、凄く美味しかったです。

最後に香川で、ぜひ訪れておきたかった土地を巡り、風景を頭に叩き込んできました。もう時間なかったんでタクシーで。

なぜそんなに時間がなくなったのか――宇多津と多度津って紛らわしくないですか? 青梅と青海、浜町と浜松町くらい。僕は三回くらい間違えました。人身事故で二時間くらい電車止まるし。

せっかくうどん県に来たんだから良いうどんが食べたい……と思ったところ、実は15:00を過ぎるともう殆どのうどん屋は閉めちゃうんですね。空いてるのはイーオンの丸亀製麺くらい。

前々日に松ちゃんが「いや俺らも丸亀製麺行くけど」と言っていたのが脳裏を過ぎるけれどそれだけは避けようと、開いてるうどん屋を探しました。

ようやく見つけた、運ちゃん相手の遅くまで開いているうどん屋が15:45まで。どうにかそれに滑り込んで。

「ラーメンであれだけ逡巡したのは何だったんだ」と言われそうですが、はい。

さて。

ここまで読む人は殆どいないでしょうから、そろそろ核心に入りましょう。

コミュニケーションというやつは負債の側面があって、溜め込んでまとめて言語化しようとすると気恥ずかしく、大部分が思い過ごしの考えすぎのようでいて、またそうであったほうがいいものです。

シリーズを続けていると、著者同士でもコミュニケーションが減ってくる。牽制するとかじゃないけれど、「余計なことは言わないほうがいいんじゃないか」という選択が優先的に、魅力的に、デフォルトの選択として出てくるようになってしまう。相手を尊敬すれば尚更のこと。

こういうことは別に執筆に限った話じゃないし、仲が悪いとかではなく起こると思うんですけども。普段、そういうことは日常の中に「そういうもの」として馴染んでゆく。次第に思い過ごし、気にしすぎ、勘違いとして摩耗してゆくことであるでしょう。

でもそうはならないこともある――不確かでも、大きなお世話だとしても、ちゃんと言うべきことを言っておけば避けられた事態もありました。

何度も何度も後悔してきました。

シリーズ最終巻の前に、その負債を返しておきたかったのです。

そうしてようやく、この本で僕が何を大事にするべきかはっきりしたように思います。

そして松ちゃんの猫たちにはお詫びをしたかった。執筆の最中に猫に不幸があったと聞いたときは胸が潰れそうな気がしました。君達が苦しいときに、僕がもっとお父さんを助けられればよかった。

それを形で示したものが、aukatzの犬猫用水飲みボウル。アマゾンで買えます。これ、他のと何がそんなに違うのかわかんないけど、メチャいいですよ。ウチではかなり活躍しました。

夏になると猫も水分不足になりやすいので。

前作で我儘なほどに怖い話を中心にさせてもらったところとは少し異なり、勿論怖く異常な話ばかりだけれども、それでもどこか調和のある一冊にしたい。過去と、編著者と、そして読者の皆様とも。

〝十年かけて辿りついた恐怖の深奥、これまでの全てを凌駕する怒涛の最終巻〟

是非、お手にとってもらえれば幸いです。

試し読み1話

「断崖」深澤夜

「心霊スポットっていうか、所謂〝名所〟なんですけど」

平岡君らは、友人五人で連れ立って房総の海岸沿いの心霊スポットを訪れた。

正確にはそこを目指した訳でもなく、メインの目的地は別にあった。それが途中にそういう場所があると知って寄ることにしたのだ。

車でサッと流して、見て、すぐ移動するだけ。肝試しらしいこともしない。

「途中、一人、めっちゃ嫌がった奴がいたけど、まぁ、まだ明るかったし、『大丈夫だよ』って……」

目的地に着いたときは陽が傾き、大きな空の東のほうから夕闇が這い上がる時間帯。

眼下に太平洋の荒波が打ち付ける断崖絶壁だった。

「『おー!』とか言いましたけど。ま、なんてことない崖ですよ。命の電話の看板とか観て」

記念写真を撮ることにしたのだそうだ。

絶壁を背に四人が並んで、一番怖がっていた奴がスマホを構えた。

「したら、そいつ、『あれー逆光になるな?』なんて言って何枚か撮ってたんですけど、そのうち『あれ?』――って首傾げて、固まっちゃったんですよ」

撮影していた男はスマホを覗いたまま、押し黙る。

緊張したような、驚いたような、表情までその瞬間で固まっていた。

被写体四人のほうも、ずっとポーズを決めて固まっていたのだが。

「早くしろよって思うじゃないですか。で、『撮れた?』って言ったら『撮れた』っていうから、まぁいいかって見たんです、写真」

フォトロールには似たような逆光の失敗写真が数枚。

「俺ら、前で一人中腰になって、後ろ一人でガッツポーズ作って、〝チャリで来た〟のポーズしてたんですよ」

その最後の一枚を見て、平岡君は『何だこれ』と声を上げた。

「最後の一枚だけ、ポーズが変わってて」

着ているものは同じだ。平岡君ら四人に間違いない。背景も同じ夕焼け。

しかし――四人はほぼ横並びに近い隊列になって、全員が飛行機を真似たように両腕を水平に広げている。

身体はこっちを向いているのに頭部だけが強烈な逆光のようで、顔が真っ黒な写真だった。

「逆光ってか――首だけ後ろの、海のほうを向いてる、みたいな……」

それはまるで四人揃って崖から飛び立つような。

「……気持ち悪いじゃないですか、そんなの」

それから異変は始まった、と平岡君は考える。

信号待ちの間スマホを見て、ふと道の反対側を見ると――同じく信号待ちをしている親子があった。

母親と、二人の幼い兄弟。

その兄弟がこちらを見て、揃って両腕を飛行機のように広げて見せたのだ。

信号が変わって横断歩道を歩き出すと、すれ違うときにも二人は両手を広げて見せた。

二人は、平岡君の背後を見ていた。思わず振り返っても、自分の後ろには誰もいない。今すれ違ったばかりの兄弟が自分のほうを見ながら、母親に手を引かれて歩いてゆく。

更に別の日、彼は駅のホームで電車を待っていた。ドアの位置に並ぶ、その列の最前だったという。

『ホームから離れてください! 電車接近しています!』

厭にしつこく繰り返される駅員の警告が、彼の耳にも届いた。

平岡君はホームの際からは充分な余裕を持って立ち、スマホに没頭していた。

『スマホ見てる人!』

思わずスマホから顔を上げる。周囲を見ても、怒鳴られるほどギリギリに立っている人間はいない。

平岡君の立ち位置も点字ブロックより内側だ。

そこへ駅員が直接、「ホームから離れてください!」と叫びながら走り込んできたが――。

駅員は平岡君を見て「?」と首を傾げ、そのまま何も言わずに引き返してしまった。

※

「……とにかく変なんですよ。あとなんか、部屋の中にいるのに、突風が吹くことあるんですよ。ダーッって。あと海クサい匂い」

――突風?

「俺は誰にも言わなかったけど、一緒に崖に行った奴は何か、霊能者みたいな人に見てもらったらしくて。したら『お前は遊び半分でよくない場所に行った。手遅れかもしれない』とか言われたって。無茶苦茶じゃないですか。俺ら別に、何も悪いことしてないし」

それはそうだ。彼らはただ、行って、写真を撮った。それだけ。

「いいじゃん、観光地なんだから。遊び半分で行くとこなんですよ。大体、そんなん言い出したら観光地で死ぬほうが百パー悪くないっすか?」

その霊能者はこうも言ったのだという。

「『遅らせられるかも』って」

『遅らせられるかも』――その言葉の意味はわからなかった。

しかし少しして、その意味を察するようなことが起きた。

夕方、アパートの自室でごろごろしていた平岡君は、ふと台所が暗くなるのに気付いた。

次いで、ザーッという音。

夕立かな、と窓を見ると、夕焼けで紫色の空は雲が多いが雨ではなさそうだ。

台所に行ってみると、外廊下に面した磨りガラスの向こうが真っ暗である。

玄関のドアを開けて外に出ると、台所の窓枠を外から格子状の防犯柵が押さえ込む形ではめ込まれている。その柵と窓の間に、目隠しするように板状のものが差し挟まれているのだ。

それは裏面がサビた金属板だ。

悪戯だろう。しかし誰がこんなこと――と、平岡君が引き抜いたところ、思わず「うわっ」と落としてしまった。

〝いのちの電話・相談室 一人で悩まないで、話してください〟

※

その看板を見て、彼は硬直してしまったという。

だがすぐに『隠さないと』と頭を切り替えた。一抱えもある金属板でやたら人目に付き、投げ捨てる訳にもいかない。

どうすべきか数秒悩んだ後、彼はそれを拾い上げ――部屋に引き込んでしまった。

「だって、さすがにそのままって訳にいかないでしょ。捨てるにしても剥き出しのままって訳にはいかないし」

彼は部屋に命の看板を置き、向き合った。

なぜそうしたのかはわからない。

こんなことをするのは一緒にいた他の四人の中の誰かに違いない。趣味の悪い悪戯だ。

でも誰が?

そのとき、また突風が部屋を吹き抜けて、潮の匂いがした。

それでふと悟ったのである。『遅らせられるかも』という言葉の意味だ。

「――来てるんですよ。あの崖が」

断崖絶壁から何かが来るのではない。

断崖絶壁そのものが、すぐ足元にまで迫ってる気がした。

「そしたら、誰か耳元で『早くしろってこと』って言ったんです。振り向いたけど、部屋には俺しかいないし――でも確かに」

女の声だったという。

ー了ー

◎著者紹介

【編著】松村進吉(まつむら・しんきち)

1975年、徳島県生まれ。2006年「超-1/2006」に優勝し、デビュー。2009年から老舗実話怪談シリーズ「超」怖い話の五代目編著者として本シリーズの夏版を牽引する。主な著書に『怪談稼業 侵蝕』『「超」怖い話 ベストセレクション 奈落』『丹吉』など。共著に丸山政也、鳴崎朝寝とコラボした新感覚怪談『エモ怖』がある。

【共著】深澤夜(ふかさわ・よる)

1979年、栃木県生まれ。2006年にデビュー。2014年から冬の「超」怖い話〈干支シリーズ〉に参加、2017年『「超」怖い話 丁』より〈十干シリーズ〉の共著も務める。単著に『「超」怖い話 鬼胎』(竹書房文庫)、松村との共著に『恐怖箱 しおづけ手帖』(竹書房文庫)がある。

好評既刊